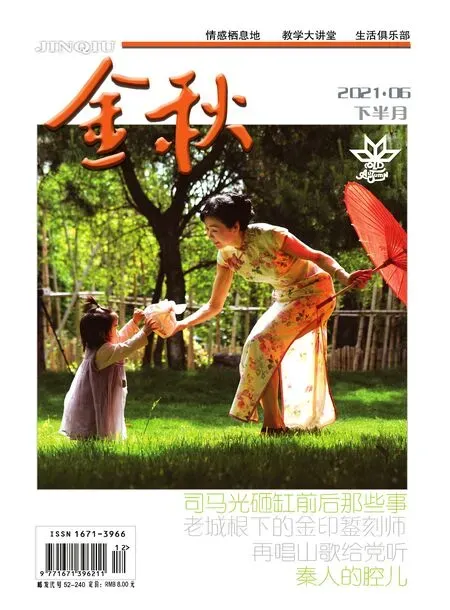

司马光砸缸前后那些事

2021-10-06北京葛忠雨

文/北京·葛忠雨

先说说司马光的老爸司马池。刚刚步入官场时,由于官职不高,司马池频繁调动工作,他就是朝廷眼里的一块砖,哪里需要就往哪里搬。

司马池于景德二年(1005)中进士,先后在河南府永宁县(今河南洛宁)、郫县(今四川郫县)当官。随后,天禧三年(1019),司马池任期已满,朝廷本准备调其去郑州当判官,但恰好此时,光山知县缺位,便改任司马池为光山知县。

这一次不经意的改任,彻底成就了司马光的名字。

原来,就在这一年的10月,在光州光山这片土地上,司马池的第三子司马光呱呱坠地了。当时为了纪念此时此地,司马池就用光州的地名,给儿子命名。要是司马池在郑州当官,司马光可能就不叫这个名字了。

司马光从诞生起,一直到二十岁中举,短短二十年的时间,司马池竟然先后在光州、寿州、遂州、洛阳、开封、耀州、利州、凤翔、开封任职,先后换了9份工作,平均两三年就要搬一次家。在这种情况下,年幼的司马光也只能不断打理行李,随父亲变换住址了。

可以想象,司马池频繁的搬家,会对司马光带来什么样的影响。虽然不停地变换城市,会开拓小男孩司马光的见识,让他受益匪浅(又一个范仲淹),但同样地,频繁更换工作,也会让司马池非常忙,进而忽视对司马光的教育。同样,频繁换城市,也会让司马光养成一种自卑、不爱找人玩的习惯。毕竟,刚刚跟小伙伴混熟了,就要残酷地分手。试问这样几次后,司马光那颗幼小的心灵又怎么接受得了呢?

可喜的是,司马光有非常会教育人的父母,他本身也是一个非常乐观的性格,不管到哪里,都能跟人打成一片。

于是,这个快乐的孩子在玩耍时,就干出了那件永载史册的事。

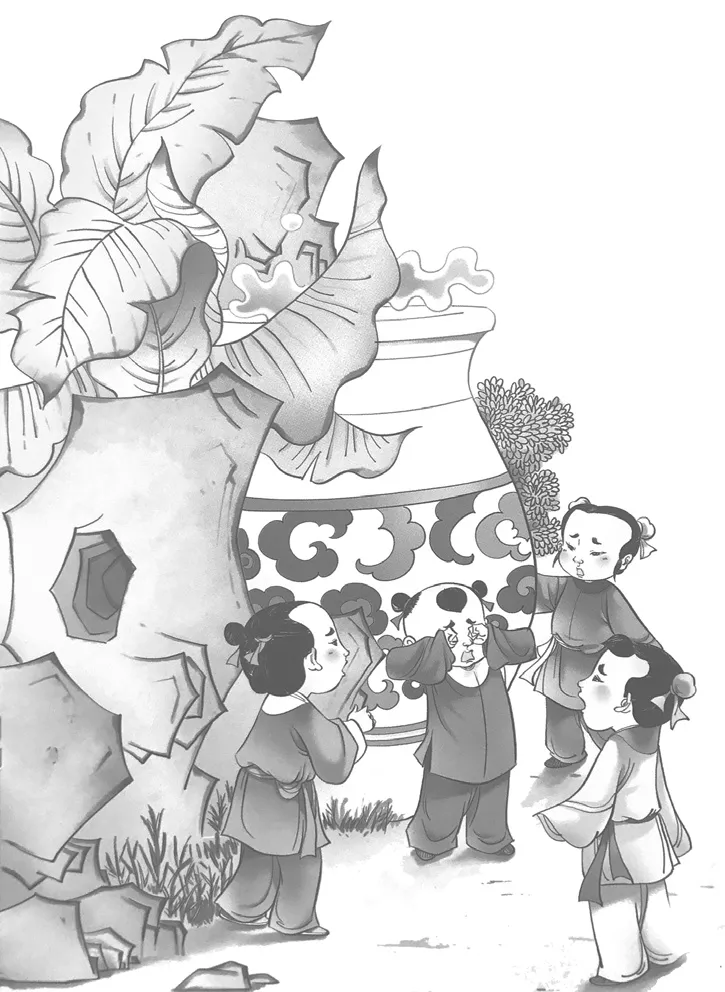

这个故事叫做“小儿击瓮”,也就是我们常说的“司马光砸缸”。

如今,但凡是一个中国人,都知道这个故事,也都能把这个故事说得绘声绘色:

古时候,有一个叫司马光的孩子非常聪明。有一次,他跟几个小伙伴在后院玩耍。有一个孩子淘气,他爬到一口大水缸上,结果失足掉进去了。水缸深,孩子小,眼看小伙伴就要淹死了,其他的孩子都吓傻了,有的孩子吓得大哭,有的孩子吓得去找大人。就在此时,司马光急中生智,从地上捡起一块大石头,使劲向水缸击去。水涌出来,小伙伴因此得救了……

故事讲完了,我们该考证一下这个永载史册的故事,是真实的吗?

如果是真的,那么这个故事的发生地点又在哪里呢?这个故事的发生时间,也就是那个所谓的“古时候”,又是一个什么时候呢?

先回答第一个问题,“司马光砸缸”这个故事,绝对是真实可信的,且在宋朝就有记录了。证据确凿,不容置疑。

《冷斋夜话》记载:司马温公童稚时,与群儿戏于庭。庭有大瓮,一儿登之,偶堕瓮水中。群儿皆弃去,公则以石击瓮,水因穴而迸,儿得不死。盖其活人手段已见于龆龀中,至今京洛间多为小儿击瓮图。

这段文字清楚记录了司马光确实砸过缸,宋朝百姓也都知道这件事情。“至今”开封、洛阳的百姓,还把这个故事做成画,到处传播。

这里的“至今”,说的是作者释惠洪生活的时代。他生于1071年、卒于1128年,写《冷斋夜话》时宋朝还没有经历靖康之耻(1127年),但距离司马光也不远(1086年病逝)。因此,释惠洪的话是可信的,司马光确实砸过缸。

那么,司马光又是在哪里砸的缸,又是什么时间砸的缸呢?

如今,史学家已经推算出了司马光砸缸的时间和地点。这个故事发生的时间,大概是公元1025年或是公元1026年。发生的地点,就是今天的洛阳。

当时,西京留守刘烨看中了司马池的才华,把他调来洛阳,担任自己的副手。对于这个任命,司马池欣然接受,于是,他带着夫人聂氏、司马光及其哥哥和姐姐,一家五口来到了洛阳。

按照年龄推算,司马光当时的年龄大概在六七岁。毕竟如果年纪太小了,他就是想救人,也搬不动石头。而且,洛阳号称西京,是宋朝仅次于首都开封的一线城市,司马光在这个城市砸缸,才能一鸣惊人,众人皆知。

当然,虽然史学家的推算非常有理,但毕竟仍是推算。因为,司马光到死也没有说过自己幼年砸缸的事情,也没有留下任何的直接记录。所以,史学界也传出了另外一种声音——司马光根本就没有砸过缸,所有关于司马光砸缸的记录,全是人们杜撰的结果,根本不足为信。

那么,司马光到底砸没砸过缸呢?

我个人认为,幼年的司马光绝对砸过缸,因为他一生的人品,就足以证明。

司马光一生的人品,就是父亲告诉他的那八个字——诚实守信,不敢谩语。

小事定终身。司马光一生都对儿时的一件事耿耿于怀,并始终记在心里。

根据邵博的《闻见后录》记载,这件事情是这样的:

司马光五六岁时,有一天姐姐拿来一个核桃,想剥掉它的外皮,结果外皮太结实,不管姐姐怎么弄就是剥不开。

最终,姐姐放弃了,她把核桃扔在地上,走了。

姐姐走后,一个婢女走了过来,她把地上的核桃捡了起来,放在滚烫的开水里泡了泡,再用小刀轻轻一刮,皮就掉了。婢女把处理好的核桃交给司马光就离开了。

婢女走后,姐姐回来了。她一看,核桃竟然去掉皮了,就好奇地问道:“这是怎么回事?谁剥去的核桃皮?”

这时,司马光见婢女不在,就骄傲地说:“是我剥去的皮。”

大家可以想象一下,小孩子撒一个谎,让别人崇拜自己一下,这个心理很正常。然而,司马光根本不知道,在他背后的一个隐蔽的角落,父亲站在那里目睹了事件的全过程。

看见司马光撒谎,父亲怒气冲冲地走了出来,严厉地训斥道:“明明是婢女剥的核桃皮,跟你有什么关系呢?小孩子怎么能撒谎骗人呢?”

听到父亲威严的声音,司马光知道错了,低声回答道:“孩儿以后再也不撒谎了。”

司马池听到儿子的回答,转怒为喜道:“做人,最要紧的是诚实守信。一个人如果不诚实,人家就不相信你,失信于人,就不会有威信,也就什么事都干不成了。”

“不谩语,不说谎,做一个诚实的人。”对于父亲的这句教诲,司马光终身铭记,并始终如一。

司马光老年时,想卖掉一匹有病的马,卖马时特意嘱咐家人:“这马有肺病,太累了就不能干活。要是有人买它,你可得老老实实地告诉人家。”

可见,司马光牢牢地记住了父亲的教导,确实做到了诚实守信。当然,听完这番话后,仆人可能都气疯了——老爷这么说,这马还怎么卖呀?

还有一次,司马光的学生刘安世在参加工作前,特意找到司马光,希望老师赐他一句座右铭,以作纪念。

对于学生的请求,司马光想了一会儿道:“为官之道,瞬息万变,我没有什么教你的,唯有一个‘诚’字,你要永记于心。”

刘安世问:“如何做到这个字?”

司马光回答道:“君子干很多事情,都能感动别人。比如,鞠躬,表示对人尊重;痛哭流涕,表示对人同情。这些办法都能感动对方,但未必能够打动对方。君子之所以能够打动人,凭借的就是一颗至诚之心!用计谋欺骗人,早晚有一天会被揭穿;而用真心感动人,一辈子都会被人们信任。你这一辈子,一定要做一个诚信之人。”

听完这番话后,刘安世当时的表现,史无记载,不得而知,但是我相信,他一定被这番话深深感动。最后,刘安世一生都铭记老师的教诲,终成一代贤臣。他一生不惧权贵,始终直言进谏,还得到了一个“铁汉”的美称。

除了刘安世,百年后的“一代完人”曾国藩,也认同司马光的思想,甚至跟他的思想不谋而合。根据《曾国藩家书》,曾国藩把“诚、敬、静、谨、恒”作为自己的修身五字,并把待人以诚、待人以恕、诚意正心作为自己的座右铭,一生如此。

用诚实的态度待人做事,不妄言、不谩语,是司马光一生的座右铭,也是他做人的准则。后来,就是靠着这颗至诚之心,司马光才能打动仁宗、英宗、神宗、哲宗和天下所有的百姓,成为一个永载史册的贤臣。

这个“诚”字,是司马池留给儿子的遗产,也是他留给我们的启示。

综上所述,以司马光一生诚实的性格来看,如果没有砸过缸的话,他一定早就澄清了。同理,如果司马光对这件事情不反驳,那就只有一种解释——他确实砸过缸,也救过小孩,只是不想一直重复这件事情。