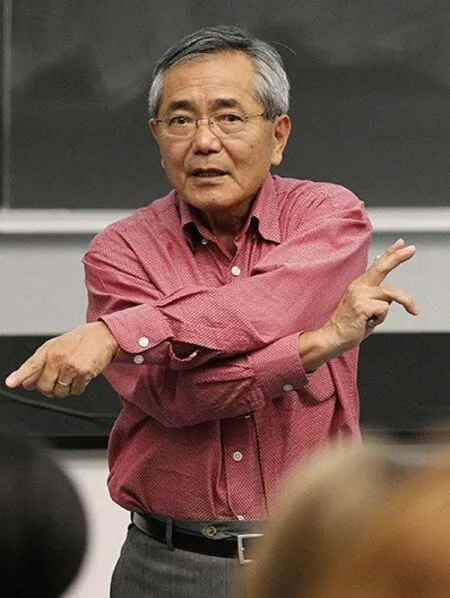

根岸英一(1935—2021)

2021-09-30编译许林玉

编译 许林玉

对于制药行业或化工领域来说,将碳原子结合在一起是构建复杂分子的基础。2010年,三种最重要的反应的创立者共同分享了诺贝尔化学奖,他们都使用了稀有金属钯作为催化剂。日本化学家根岸英一便是其中之一。据估计,在当今制药业的所有反应中,至少有1/4使用了他创立的交叉偶联反应。2021年6月,根岸英一溘然长逝,享年85岁。

碳原子的稳定性使其很难与其他物质发生反应。过去,有机化学家的研究重点就是将碳变得更活泼,但这会产生不必要的副产物,而且对药物或塑料等较大结构无济于事。20世纪70年代,根岸英一设计了一种反应,使两个中间分子都与金属催化剂结合,最终分离并形成碳-碳键。

根岸英一于1935年出生在中国东北。第二次世界大战结束时,他随家人一起回到日本。在求学期间,他脱颖而出,提前一年被精英学校湘南高中录取,并在17岁时考取东京大学。

1958年从东京大学毕业后,根岸英一进入合成聚合物企业帝人公司,但他很快发现自己的有机化学知识与同事们不一样,在公司的鼎力支持下,他获得了富布赖特奖学金,并于1963年获宾夕法尼亚大学博士学位。之后,他回到帝人公司,但全身心投入学术,并于1966年重返美国,进入普渡大学做博士后,师从赫伯特•布朗(Herbert Brown)。他差点儿就与日本有机化学家铃木章成为同僚,但就在一年前,铃木章离开了布朗的研究小组。不过,他仍然与铃木章以及特拉华大学的理查德•赫克(Richard Heck)共同获得了诺贝尔化学奖。

根岸英一心气平和、与世无争,与性情古怪、争强好胜的布朗形成鲜明的对比。他在后来形容自己的导师时,认为布朗是“真正探索化学的大师”。六年后,他进入锡拉丘兹大学任教,专注于研究碳分子有效结合问题。从20世纪中期开始,铜等过渡金属被用作反应的催化剂,而到了20世纪60年代末,他又开始使用钯作为催化剂,其目的都是为了找到合适的可以被催化的碳分子。

在1976年至1978年间,根岸英一发表了一系列介绍新方法的论文,这种方法用有机锌化合物、钯或镍催化剂与有机卤化物结合。当这两个分子与钯结合时,卤素和锌被剥离出来。这样,两个有机分子就形成了新的碳-碳键。

此时,根岸英一已经能够用一种简单的方法制造各种分子,而且成本低、效率高。反应可以重复使用钯催化剂,而且比早期的偶联技术更具针对性,因此可减少副产物的数量。如今,根岸偶联反应仍然是制造大分子有机化合物使用最广泛的技术之一,在天然产品的合成中同样应用广泛。该反应还用于开发新型抗生素和制造农用抗真菌剂,甚至用于制造电脑显示器中的发光二极管等。

1979年,根岸英一回到普渡大学,正好见证了布朗荣获诺贝尔化学奖。在接下来的40年,他一直任职于普渡大学。在这里,根岸英一以平易近人著称,他的大门永远敞开,但他也会毫不留情地督促学生要学有所成。他曾于2010年被授予日本文化勋章。

钯催化交叉偶联反应彻底改变了有机合成,并重塑了一个完整的科学分支。然而,根岸英一深知自己的工作极为重要,因此拒绝为自己的成果申请专利,而是希望它能得到广泛应用。在整个职业生涯中,他一直强调保持工作与生活平衡的重要性。他认为幸福取决于四个关键要素:身体健康,家庭美满,事业有成,并且至少拥有一个持久的爱好。根岸英一热爱阅读,身边的任何文字都可以成为他的读物,如《圣经》(尽管他并非基督教徒)、指导手册和诗歌等。

资料来源 Nature