基于定性比较的创新数字政府建设组合路径研究

2021-09-29黄钰婷

黄钰婷

摘 要:为加速推动数字政府建设,提升政府服务能力和水平,运用定性比较分析方法,基于我国除港澳台外其余31省份的数据,对我国不同省份数字政府建设路径进行组态分析,探究了不同地区数字政府建设模式与组合路径。研究发现,目前的数字政府建设主要存在3种模式,即多管齊下引领型、核心要素主导型、优势组合推进型,对应了5种不同的组合路径。通过研究得出的不同模式和不同的组合路径,有助于各省政府根据自身实际,采取有针对性的举措,更好地推动数字政府建设发展。

关键词:数字政府;定性比较;组态分析;建设模式;组合路径

中图分类号:D 63 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2021)05-0519-08

Research on the Combination Path of Innovative Digital

Government Construction Based on Qualitative Comparison

HUANG Yuting

(Graduate School,Party School of the Central Committee of C.P.C,Beijing 100089,China)

Abstract:In order to accelerate the construction of digital government and improve government service capabilities and levels,through the use of qualitative comparative analysis methods and based on the data of 31 provinces in China except Hong Kong,Macao and Taiwan,the paper conducts a configuration analysis of the digital government construction path in different provinces in China,and explores the construction mode and combination path of digital government in different regions.The study found that current digital government construction mainly has three modes:the multi-pronged leading type,the core element-oriented type,and the advantage combination advancing type,corresponding to five different combination paths.The different models and different combination paths obtained through the research will help the provincial government to take targeted measures based on their own actual conditions to better promote the construction and development of digital government.

Key words:digital government;qualitative comparative analysis;configuration analysis;construction mode;combination path

0 引言

技术推动社会变革,塑造人类未来。以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术,不仅给我们的生产和生活方式带来巨大变革,也在深刻影响着人们的观念和思维方式。从历史上看,当历次技术变革最终映射在公共领域时,在对公共治理最重要的主体——政府本身造成极大挑战的同时,必然会对政府组织形态和结构产生渗透和重构,甚至促生出一种全新的政府模式。正如韦斯特在《下一次浪潮》一书中预言,一个由数字技术(信息通信技术)驱动的社会与政治创新浪潮、一个能够改进政府绩效以及民主政治的新时代即将来临[1]。在十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确指出:要加快数字化发展。加强数字社会、数字政府建设,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。目前,国内多地已经开展了数字政府建设的实践,广东、湖北等省份出台了数字政府建设的相关规划,并在省级层面成立数字政府建设的领导小组,统筹推进数字政府建设。贵州等地依托大数据产业优势,开始了云上贵州政务数据平台,有效支撑政府数字化建设进程。面对数字政府建设快速发展的趋势,如何依托自身优势和发展基础,选择合适的数字政府建设路径已成为各省数字政府建设过程中必须要解决的问题。

1 文献回顾

1.1 数字政府的起源与内涵

从数字政府的起源看,数字政府是经济社会发展方式转变的必然结果,这意味着一种新的治理理念和方式。在上个世纪80年代开始的新公共管理运动驱使下,信息和通信技术作为实现现代化和改善公共服务的基本手段受到了广泛的关注和应用。从1998年美国副总统戈尔首次提出“数字地球”这一概念开始,数字化的技术开始渗透到政府管理的方方面面[2]。戴长征[3]等(2017)从社会历史形态的变化出发,认为数字政府是人类农业社会、工业社会、信息社会转变下信息交互方式和传递形态变化的必然结果。王洛忠[4]等(2018)通过对数字治理的研究发现,现行官僚制面临着政府效率低下和政府中心地位受到冲击的状况,数字政府是伴随官僚制的改革而出现的。韩兆柱(2017)[5]等认为后新公共管理时期挑战,信息技术和全球化发展以及公共部门改革需要都对政府的数字治理变革提供了重要的依据。

从数字政府的内涵看,目前,国内外学者对数字政府并无统一定义。RAMOND J[6]等(2018)学者将数字政府等同于电子政府,即数字政府是公共部门对信息和通信技术(ICT)的使用,目的是改善信息和服务的提供,鼓励公民参与决策过程,并使政府更加负责,透明和有效。但一部分学者并不认同這一说法,AMANDA C[7](2020)认为在电子政务计划早期政府将整个IT职能大部分或全部外包给了私营部门,但受制于政府部门的支离破碎和专业知识的缺乏,重复的IT采购时有发生,导致原有模式成本居高不下。在此背景下,数字政府服务应运而生,它具有以下显著特征:以用户为中心、高度依赖数据驱动的决策和设计、敏捷的迭代设计和开源式的解决方案,是数字时代公共管理的变革。蒋敏娟[8]等(2020)则从概念辨析的角度出发在西方学者的研究中发现从电子政务到数字政府的治理发展过程可以划分为:存在、互动、交易、转化和数字政府五个阶段,其中:前四个阶段属于电子政务的范畴,数字政府阶段则意味着通过双向互动为所有公众或企业提供高质量服务,最终会实现技术与服务的高度融合。徐晓林[9]等(2018)从过程视角出发认为数字政府是政府通过数字化思维、理念、战略、资源、工具和规则等治理信息社会空间、提供优质政府服务、增强公众服务满意度的过程,是一种新型政府管理和服务形态。

1.2 数字政府建设的影响因素

从数字政府建设进程看,王少泉[10](2019)指出,由于数字政府建设需要大量人力、物力、财力支撑,东部地区明显要优于中西部地区,经济因素成为重要影响因素,但贵州的数字治理实践表明,经济因素也并非决定因素。多数学者更倾向认为数字政府建设受到多重因素影响。王伟玲[11](2019)认为目前数字政府建设存在组织瓶颈、制度瓶颈、数据瓶颈、合作瓶颈、能力瓶颈等一系列问题,突出表现为体制机制不顺、法律固化藩篱、联通应用不足、政企权责不清、数字素养不足,阻碍了数字政府进一步建设发展。潘刚毅[12](2020)指出数字政府建设的十大标准即数字共享广泛、办公办事便捷、决策管理科学、执法监督透明、协作协同高效、服务覆盖普惠、服务体验满意、城市治理智能、安全标准可靠、治理体系扁平。何哲[13](2019)认为从国家层面来看,要搭建数字治理的架构应包括立法、司法、行政机关在内的管理层和大数据管理机构为代表的数据层以及不同行业数据中心为代表的活动层。陈绍林[14](2020)认为数字政府建设应关注3个重点:一是要以用户为中心,关注用户需求,注重产品创新。二是要全流程一体化服务,打通前台和后台,实现无缝对接、一网通办和一网处理。三是集约化支撑,利用信息技术,注重统筹协调。

1.3 数字政府建设的推进路径

刘淑春[15](2018)认为加强数字建设的根本保障是通过体制机制改革加强顶层设计;重要手段是要通过流程和业务重组深化政务改革;前提条件是通过资源整合建立一体化数据平台;落脚点是基于用户需求和公民诉求推行“掌上办事”。周雅颂[16](2019)指出数字政府建设的当务之急是要加强顶层设计,从体制机制上进行规划和部署;重要基础是要寻求基层认同,特别是基层民众和公务员的认同;破局之策是要尽快对数据进行确权,同时完善数字政府建设绩效评价体系。朱玲[17](2019)认为要在完善法律体系、多元参与机制、人才培养等方面寻求数字政策建设的突破路径。章燕华[18](2020)等通过对国外实践分析,认为打造统一数字开放平台、推动数据开放共享、建立服务标准与绩效指标、注重隐私保护、培养数字化人才、建立专门机构是国外数字化转型的关键任务举措。

1.4 研究述评

从既有的数字政府研究看,数字政府是伴随着经济社会的发展而产生的,信息通信技术的发展更是对数字政府的发展起到了极大的助推作用,但从内涵看数字政府不同于电子政务,不单单是对信息通讯技术的简单应用,它是基于电子政务时期的新发展阶段,是政府运用数字化手段对其治理理念、工具、资源的全方位和体系化变革,最终目的是增强服务能力、提升公民满意度。同时,不同学者基于数字政府建设的多重影响因素,从组织机构、人才培养、数据共享、流程重塑、服务优化等多个角度提出推进数字政府建设的路径。

总体来看,现有的数字政府研究多集中在对数字政府的理论概念、总体框架、现实困境以及推进路径的研究上,对具体省份的案例研究也往往从以上几个方面着手。目前比较缺少从总体上对各省份资源禀赋和发展基础上的数字政府建设路径的对比分析。据此,研究基于我国除港澳台外31省份的相关数据,运用定性比较分析方法,探究数字政府建设的主要模式和不同省份所应采取的组合路径,以提出不同地区数字政府建设发展的策略,更好地助推数字政府建设进程。

2 研究设计

2.1 研究方法

研究采用定性比较分析(QCA)方法进行分析。定性比较分析(QCA)方法由社会科学家Ragin在1987年率先开发,起初主要用于政治学、社会学等领域小样本跨案例定性比较分析。近年来,由于其处理大样本和复杂组态问题的功能受到学者关注,已经成为管理、营销等多个领域重要分析工具[19]。考虑到数字政府建设受到多重因素影响,单纯的定性分析或定量研究都存在一定的不足,而定性比较分析(QCA)方法能够从整体性视角出发通过比较分析清晰展现出复杂因素下结果变量和条件组态之间的因果关系,得出特定结果的不同组合路径,其分析更具有参考性和实践性。同时考虑到数字政府案例的变量之间并非是“正”或“负”的完全对立特征,而是在一定范围内具有连续变化的特征。基于此,研究采用模糊集定性比较分析法(fsQCA)开展研究。

2.2 研究框架

目前,多数学者选择TOE(技术-组织-环境)框架作为政府数据治理、电子政务等领域研究的主要分析框架,从TOE框架的内涵看,它能够从技术层、组织层和环境层3个维度去分析企业或组织开展技术创新或应用新技术的主要影响因素,目前已经在多个领域产生了广泛的应用。从文献回顾来看,数字政府的确是伴随着信息通信技术的发展而发展的,但它又不仅仅是新技术在政府治理领域的简单推广或应用,更多地意味着政府治理理念、治理方式的转变和政府与公民关系的重塑,最终要落脚到提升服务水平和公民满意度上来。同时,从上述文献回顾中对数字政府建设的影响因素看,数字政府建设往往受到地方政府面临的经济发展、技术水平、组织制度、实践应用、服务体验等多重因素影响,涉及数字政府建设的各个环节。鉴于此,研究在借鉴TOE框架的基础上,进一步突出数字政府建设中实践应用和服务体验等因素的影响,增加了应用层和服务层等维度进一步完善数字政府建设影响因素的研究框架,从而构建基于技术层、环境层、组织层、应用层、服务层五位一体的数字政府研究分析框架。同时将技术层和环境层作为数字政府建设的基础准备阶段、将组织层和应用层作为实践操作阶段、将服务层作为成效显现阶段进行分析。

技术层。主要指数字政府建设的技术水平、技术基础条件,包含大数据和人工智能两个二级条件,从已有研究看,数字政府治理的基础是数据,对数据的处理、分析和运用将会对提升数字政府建设产生重要影响[20],同时现有实践也证明,使用人工智能技术有助于提升数字政府在线服务水平[21]。

环境层。主要指数字政府建设发展所需的外部环境,具体包括财政收入和人才实力两个二级指标。从当前数字政府建设的实践看,稳定的资金投入能够为数字政府建设提供有力的保障[22],而高素质专业化的人才队伍,尤其专业研发人才的缺乏已经成为数字政府建设进程中重要的阻碍因素[23]。

组织层。主要指省级政府对数字政府建设发展过程中从组织上的重视和推动程度,具体包括组织机构和规划文件两个二级指标。不论是从当前学者研究还是实践来看,成立大数据局或者大数据中心等机构可以为数据的汇集、融通、整合发挥重要作用[24],此外,通过相关规划文件的出台可以从整体搭建数字政府建设的宏观架构,更好推动数据、资源、服务的协同治理[25]。

应用层。主要指数字政府建设过程对数字化服务手段的应用能力。包括在线服务事项一个二级指标。通过数字政府建设可以为民众提供跨部门、跨系统、跨辖区的整合性服务,而且依托互联网的实时在线特征,能夠为民众提供24小时在线办理的多类别、多渠道的便捷服务事项[26]。

服务层。主要指数字政府建设中政府服务能力的提升程度。包括网上服务能力一个二级指标。从数字政府的建设的初衷看,是为了应对在信息社会条件下公众日益增长的服务需求,而网上政府服务能力高低是数字政府服务功能的集中体现,特别是其所体现出的理念、手段、效率以及人性化程度都是数字政府内在要求的具体体现[27]。

2.3 样本选取

研究以除我国香港、澳门特别行政区和台湾省(相关统计分析数据难以获取)外的31个省、自治区、直辖市作为创新数字政府建设组合路径分析的样本。所选样本具有较强代表性和覆盖度,且数据从相关统计和公开渠道较易取得,具有较强的现实操作性,能够为后续不同省份数字政府建设的路径对比提供有效的支撑。

2.4 变量选择

2.4.1 结果变量

研究关注的主要是如何通过一定的路径组合去提升数字政府建设发展的水平。目前,国内已经有研究机构对数字政府建设发展的水平进行了详细地排名。鉴于此,研究选用2020年清华大学数据治理研究中心发布的《2020数字政府发展报告》中省级数字政府发展评估结果作为结果变量,见表1。

2.4.2 条件变量

网上服务能力,该变量主要采用各省级政府网上政务服务能力总体指数得分,数据来源于中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市网上政务服务能力调查评估报告(2020)》。

在线服务事项,该变量主要采用各省级政务服务平台提供的依申请特征的政务服务事项数量,数据来源于中国互联网络信息中心2020年发布的《第46次中国互联网网络发展状况统计报告》。

组织机构,该变量主要依据截止2020年底各省级政府设立的大数据管理局或政务数据管理局等相关机构,如成立则记1,未成立则记0。数据来源于31省、自治区、直辖市政府网站公布的大数据管理局、政务数据管理局等相关机构。

规划文件,该变量主要依据截止2020年底各省级政府出台的数字政府专项规划文件,如出台则记1,未出台则记0。数据来源于31省、自治区、直辖市政府网站公布的专项数字政府建设相关的规划文件。

资金保障,该变量主要采用各省份地方财政收入,数据来源于31省、自治区、直辖市统计局网站公布的2020年各省份一般公共预算收入。

人才实力,该变量主要采用各省份R&D人员数量,数据来源于2020年发布的《中国科技统计年鉴(2019)》。

大数据,该变量主要采用各省份大数据发展指数得分,数据来源于工信部赛迪智库信息化与软件产业研究所公布的《中国大数据区域发展水平评估白皮书(2020)》。

人工智能,该变量主要采用各省份人工智能区域产业竞争力指数得分,数据来源于中国新一代人工智能战略发展研究院发布的《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数(2020)》。

2.5 数据校准

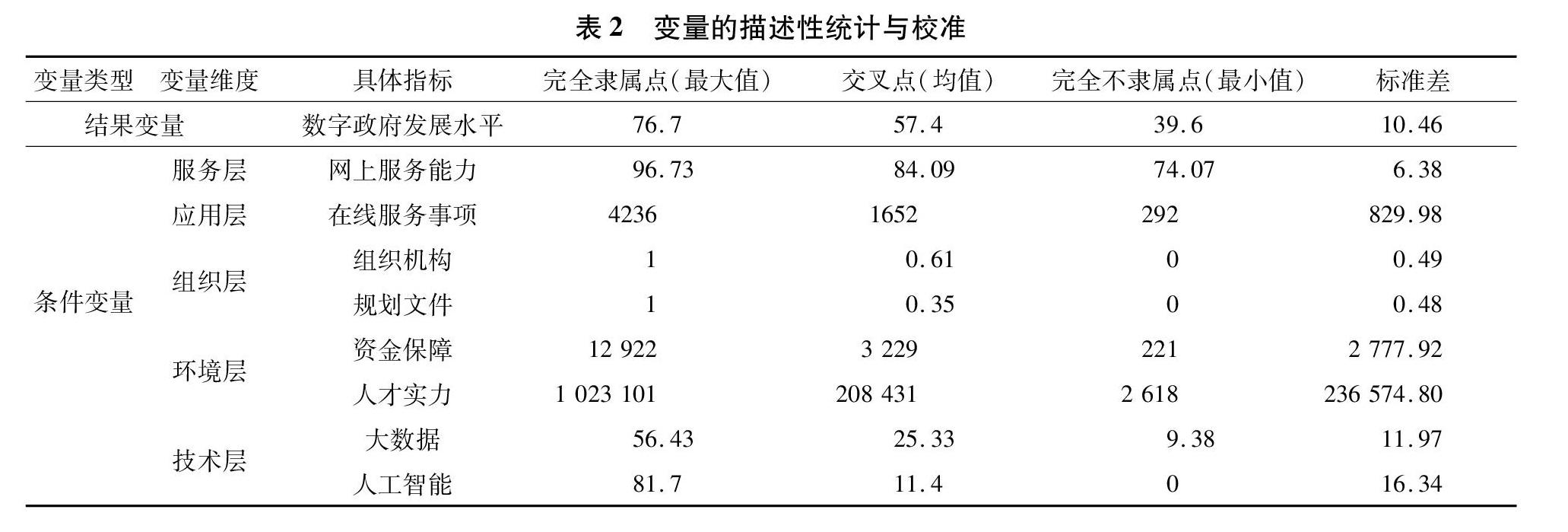

研究通过fsQCA3.0软件对各个变量的均值、标准差、最小值、最大值进行分析描述性统计,并根据描述性统计结果和模糊集定性比较分析法(fsQCA)研究的需要对各个变量进行校准。校准过程中将变量的最大值作为完全隶属点,将变量最小值作为完全不隶属点,将变量均值作为交叉点,以此更好地分析条件变量和结果变量之间的集合关系,见表2。

3 实证分析

3.1 必要性分析

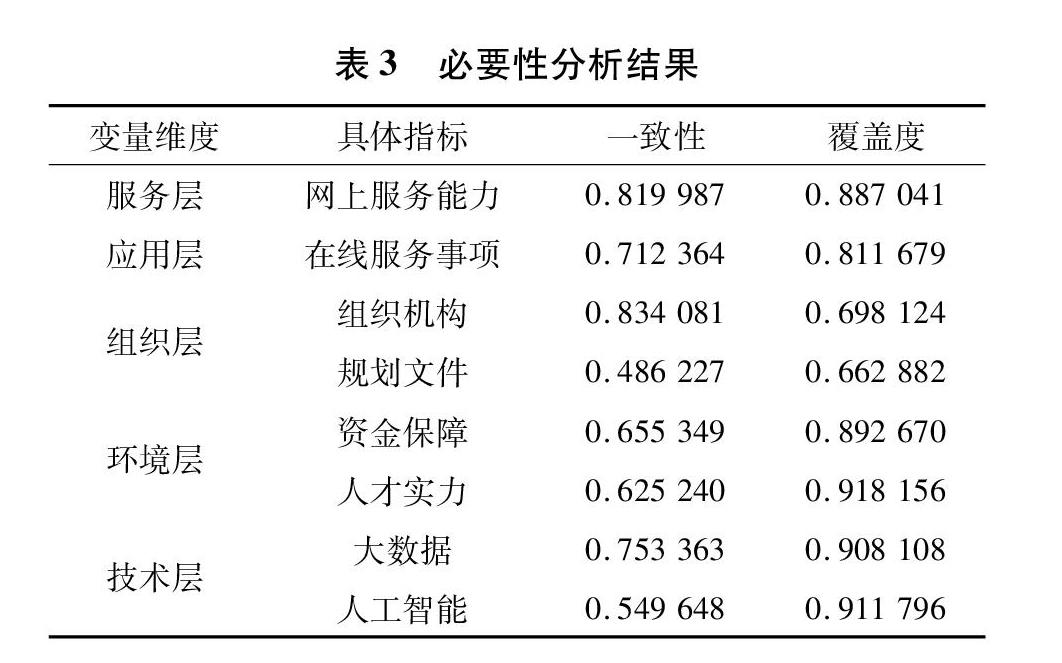

必要性分析主要包括两个方面的内容,一是一致性分析,二是覆盖度分析。其中,一致性分析主要用来表示前因条件在展示特定结果方面的一致性程度,即分析前因条件是否是结果集合的必要条件;覆盖度分析主要指特定的前因条件对结果集合实例的解释程度,即前因条件案例与结果案例的配对程度[28]。

从表3的必要性分析结果来看,没有任何一个前因条件的一致性大于0.9,则不存在相应的条件变量作为结果变量的必要条件,即表明任何单一条件变量对结果变量的解释力较弱。这一结果表面,数字政府建设受到多重复杂因素的影响,需要通过进一步组态分析去探究影响数字政府发展水平的不同组合路径。

3.2 组态分析

组态分析通过fsQCA3.0软件来实现,遵循Fiss[29]和杜运周的建议,将一致性阈值设置为0.8,案例阈值设定为1,PRI阈值选定为0.75,通过分析会得出复杂解、中间解、简约解3个解,并以中间解为基础通过中间解和简约解的比较分析,得出提升数字政府发展水平的核心条件和边缘条件。具体见表4,在表4中用●和●表示条件存在,其中:●表示核心条件存在,●表示边缘条件存在;用表示和表示条件不存在,其中:表示核心条件不存在,表示边缘条件不存在。空格则表示一种模糊状况,即该条件出现与否无关紧要。

从表4的组态分析结果来看,共有5种组合路径可以解释较高的数字政府发展水平,且解的总体一致性达到了0.99,总体覆盖度达到了0.51,充分说明这5种组合路径覆盖了一半以上的案例,具有较强的解释力。通过进一步的整理分析,将5种路径归纳成3种模式。在路径组合中用*表示“和”,意味着变量之间的交集关系,用~表示“非”,表示该变量在组合中一定不存在,即变量缺席的状况,具体分析如下。

多管齐下引领型。这一模式主要包括组合1和组合2,即网上服务能力*组织机构*~规划文件*资金保障*人才实力*大数据*人工智能和在线服务事项*组织机构*规划文件*资金保障*人才实力*大数据*人工智能的两条组合路径。这两条路径均包含了全部8个要素中存在的6个及以上的要素,从这两个组合路径对应的案例看,组合1路径对应的是北京、江苏、上海等省市,组合2路径对应的是广东、浙江、山东等省,这些地区总体上处于我国东部沿海发达地区不仅具有较强的资金、人才等资源保障和大数据、人工智能发展的技术实力,而且能够通过平台系统建设应用、设立组织机构、出台规划文件的管理举措推动更多服务事项的落地生效。从实际成效来看,这些省份的数字政府建设总体处于数字政府建设的第一梯队,因此,对其他东部沿海省份来说,如果想要在数字政府方面取得突出成效应根据的框架原则从技术、环境、应用、组织、服务5个方面协同发力,尤其是在技术和环境等基础要素优势明显的状况下,更要注重从应用、组织、服务方面采取更大的力度、更新的举措,来赢得数字政府建设的主动性,更好地提升其服务社会经济发展的水平。

核心要素主导型。这一模式主要是组合3、组合4,即网上服务能力*~在线服务事项*组织机构*规划文件*~资金保障*~人才实力*~大数据*~人工智能和~网上服务能力*在线服务事项*组织机构*规划文件*~资金保障*~人才实力*~大数据*~人工智能的两条组合路径,这两条路径仅包含了3种确定存在的条件变量,对应案例分别是贵州省、广西壮族自治区。从经济发展程度看,贵州、广西等省区处于我国西部的欠发达地区,在资金保障、人才实力所代表的资源层方面与东部地区相比有较大差距。尽管以贵州为代表的省份大数据产业发展迅速,但总体上看其在大数据发展、人工智能领域的技术层并未具备显著优势。但近年来,贵州能够在其他条件缺乏的状况下,不断强化顶层设计力度,不仅在2017年开始研究编制《贵州省数字政府建设顶层规划》《贵州省数字政府建设三年行动方案》,而且在全国率先成立首个省厅级大数据管理机构,同时还通过建设涵盖所有政府部门应用系统和数据的“云上贵州一朵云”平台,打破数据共享障碍,不断夯实了数字政府建设的基础设施。从实际成效看,2020年7月,国务院常务会议要求总结推广贵州“全省通办、一网通办”改革经验,在全国范围内起到了明显的示范推广作用。因此,对一些西部

欠发达省份来说,在面临资源环境和技术条件约束时,可以通过设立组织机构、出台规划文件和统一的系统平台建设等有力的超常规手段,在管理和应用两个层面精准发力,来不断推进数字政府建设取得新成就。

优势组合推进型。这一路径主要指组合5,即网上服务能力*在线服务事项*组织机构*~规划文件*~资金保障*人才实力*大数据*~人工智能的组合路径,组合5路径包含了5种确定存在的相关变量要素。从对应案例来看,该组合对应的是福建省。与多管齐下引领型和核心要素主导型所对应的案例相比,福建省既不像北京、上海、广东等地有着较高的经济发展水平,也不像贵州、广西等总体处于西部经济欠发达地区的省份,相反,它能够依托自身的大数据发展优势和较强的人才实力,开展组织机构建设、增加服务事项、提升服务能力。福建早在2011年就在省级层面成立了“数字福建”建设领导小组,并于2018年成立了福建省大数据管理局,统筹推进信息资源综合开发利用,打破数据孤岛。同时,建立政务服务APP统一平台即闽政通平台,实现全省九市一区政务平台全面入驻、“一号通认”和“一码通行”。目前,闽政通注册用户数突破3 000万,月活跃用户超过1 600万,已覆盖医社保、公积金、机动车违法处理、台风路径、个人档案以及便民缴费等超过905项民生服务。因此,对于多数省份来说,完全可以对自身所具有的资源和技术水平有效评估的基础上,根据自身省份的特点,衡量优势与劣势,最终选择最适合自身的数字政府建设创新组合路径。数字政府建设的主要模式路径选择与对应省份如图1所示。

4 研究结论与展望

4.1 结论

数字政府建设作为推进政府数字化转型的重要手段,对实现政府治理体系和治理能力现代化的变革有着至关重要的影响。从实际状况看,多数省份已经从不同角度开启了数字政府建设的进程,但由于地区状况不同,建设模式和建设进度存在明显差异,也有不同的推进路径。基于此,研究在对TOE框架进行适应性改造的基础上从技术层、环境层、组织层、应用层、服务层五个层面,基于8项指标对我国除港澳台外31个省份数字政府建设定性比较分析,得出了以下结论。

1)数字政府建设存在3种主要的模式。通过研究分析发现,多管齐下引领型、核心要素主导型、优势组合推进型是当前不同地区推进数字政府建设的3种主要的模式,在这3种模式下包含了5条不同的组合路径,对经济发达地区来说可以选择多管齐下引领的模式,对应的是组合1和组合2的路径,即要在技术、组织、应用、环境、服务等多个领域共同发力,不要留下明显短板;对西部经济欠发达地区来说可以参照贵州、广西的核心要素主导型模式,对应的是组合3、组合4的路径,即根据自身实际,突出好组织机构设置、规划文件引领等组织管理方面的内容和服务事项等应用方面的内容;对更广大的区域来说,可以参照优势组合推进型模式,對应的是组合5的路径,即可以根据比较优势,通过选取不同的要素组合实现数字政府建设的既定目标。

2)单一要素变量不可能决定数字政府建设的成败,但关键要素变量值得关注。通过上述分析,可以清晰地看出,不存在仅靠一种要素变量就能提升数字政府建设发展水平的模式,即使是条件变量最少的组合3和组合4路径也需要至少3种存在的要素变量,最多的组合1和组合2路径更是需要6种以上存在的要素变量。实际建设中,数字政府建设需要多种要素变量、再根据地区发展实际通过不同的组合路径来实现。值得注意的是,尽管从必要性分析结果来看,没有要素变量一致性已经大于0.9,这也意味着不存在构成结果集合的必要条件,但在一致性分析中我们发现网上服务能力和组织机构的一致性已经大于了0.8,分别达到了0.82和0.83,这表明服务能力和组织机构对数字政府建设发展的结果具有了相当的解释力,省级政府在推进数字政府建设发展过程中需要给予格外关注。

3)数字政府建设是一个动态过程,不同组合路径之间可以实现相互转化。通过组态分析可以发现,组合3和组合4的路径之间仅网上服务能力和在线服务事项不同,如果把两个要素相互对调,则两种组合路径之间就实现了相互转化。同理,其他不同组合之间也存在的类似的关系,当随着经济社会发展的变化,一些要素变量也会随之发生变化,这便为不同组合路径之间的转化提供了可能,当要素变化的类别较多时,甚至可以实现跨模式间的转化,即可以从核心要素主导型向优势组合推进型和多管齐下引领型转变,这从另一个方面也为不同路径之间的对比学习借鉴提供了基础,只有正确地认识到数字政府建设发展的阶段性,才能更好地推进数字政府建设发展迈上新的台阶。

4.2 研究展望

尽管得出了数字政府建设中存在的3种主要模式和5种不同的组合路径,但数字政府建设本身是一个动态的过程,研究所选的技术层、环境层、组织层、应用层、服务层五个层面相关指标数据也会随着时间进行动态变化,从而产生相应其他组合路径和建设模式,这需要研究者在未来进行持续跟踪关注。同时,研究所选取的研究框架虽然能够在总体上对不同省份的数字政府建设路径进行解释,且达到了50%以上的覆盖度,但仍有较强的改进和提升空间,需要研究者结合更多研究资料从其他角度进一步提出更具针对性的研究框架,选取其他指标增强数字政府建设创新路径的解释度。最后,研究所选取的是省级政府层面的相关数据,未来研究可以进一步深入到市县层面的数据开展研究,以更好地深入发掘不同层级数字政府建设的特点,更好的采取针对性的举措。

参考文献:

[1] 陈振明.政府治理变革的技术基础——大数据与智能化时代的政府改革述评[J].行政论坛,2015,22(06):1-9.

[2]徐晓林.“数字城市”:城市政府管理的革命[J].中国行政管理,2001(01):17-20.

[3]戴长征,鲍静.数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察[J].中国行政管理,2017(09):21-27.

[4]王洛忠,闫倩倩,陈宇.数字治理研究十五年:从概念体系到治理实践——基于CiteSpace的可视化分析[J].电子政务,2018(04):67-77.

[5]韩兆柱,马文娟.数字治理理论及其应用的探索[J].公共管理评论,2016(01):92-109.

[6]GIL-GARCIA J R,

SHARON S D,THERESA A P.Digital government and public management research: finding the crossroads[J].Public Management Review,2018(05):633-646.

[7]AMANDA C.Digital government units: what are they,and what do they mean for digital era public management renewal?[J].International Public Management Journal,2020(03):358-379.

[8]蒋敏娟,黄璜.数字政府:概念界说、价值蕴含与治理框架——基于西方国家的文献与经验[J].当代世界与社会主义,2020(03):175-182.

[9]徐晓林,明承瀚,陈涛.数字政府环境下政务服务数据共享研究[J].行政论坛,2018,25(01):50-59.

[10]王少泉.我国数字政府治理:现实与前景[J].贵州省党校学报,2019(03):87-95.

[11]王伟玲.加快实施数字政府战略:现实困境与破解路径[J].电子政务,2019(12):86-94.

[12]潘毅刚.数字政府建设“十标准”[J].浙江经济,2020(10):79.

[13]何哲.国家数字治理的宏观架构[J].电子政务,2019(01):32-38.

[14]陈绍林.推进数字政府建设应抓住三个重点[J].中国管理信息化,2020,23(15):187-189.

[15]刘淑春.数字政府战略意蕴、技术构架与路径设计——基于浙江改革的实践与探索[J].中国行政管理,2018(09):37-45.

[16]周雅颂.数字政府建设:现状、困境及对策——以“云上贵州”政务数据平台为例[J].云南行政学院学报,2019,21(02):120-126.

[17]朱玲.我国数字政府治理的现实困境与突破路径[J].人民论坛,2019(32):72-73.

[18]章燕华,王力平.国外政府数字化转型战略研究及启示[J].电子政务,2020(11):14-22.

[19]杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(06):155-167.

[20]周文彰.数字政府和国家治理现代化[J].行政管理改革,2020(02):4-10.

[21]姚水琼,齐胤植.美国数字政府建设的实践研究与经验借鉴[J].治理研究,2019,35(06):60-65.

[22]戴祥玉,卜凡帅.地方政府数字化转型的治理信息与创新路径——基于信息赋能的视角[J].电子政务,2020(05):101-111.

[23]蔡德发,李青.黑龙江省数字政府建设的问题与对策研究[J].商业经济,2020(12):11-12+19.

[24]谭必勇,刘芮.数字政府建设的理论逻辑与结构要素——基于上海市“一网通办”的实践与探索[J].电子政务,2020(08):60-70.

[25]李軍鹏.面向基本现代化的数字政府建设方略[J].改革,2020(12):16-27.

[26]徐梦周,吕铁.赋能数字经济发展的数字政府建设:内在逻辑与创新路径[J].学习与探索,2020(03):78-85+175.

[27]杨述明.数字政府治理:智能社会背景下政府再造的必然选择[J].社会科学动态,2020(11):25-34.

[28]CHARLES C R.重新设计社会科学研究[M].北京:机械工业出版社,2019.

[29]FISS P C.A set-theoretic approach to organizational configurations[J].Academy of Management Review,2007,32(04):1180-1198.

(责任编辑:张 江)