四川盆地东北部龙会场区块长兴组生物礁储层特征及主控因素

2021-09-28任洪明朱占美雷小华

王 蓓 任洪明 朱占美 雷小华 胡 碟 杜 磊

1.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院 2.中国石油西南油气田公司川东北气矿

0 引言

四川盆地生物礁气藏广泛发育于上扬子台地海相碳酸盐岩层系,仅开江—梁平海槽两侧已发现普光、元坝、黄龙场、五百梯等一系列大、中型二叠系上统长兴组生物礁气藏[1-3],巨大的勘探开发前景使得国内外科研工作者在生物礁储层特征及主控因素等方面取得了诸多成果[4-7]。龙会场区块上二叠统长兴组生物礁气藏分布于四川盆地东北部“开江—梁平海槽”西侧,是重要的产能补充气藏。该气藏属于岩性气藏,具有硫化氢含量高、储层非均质性较强、“一礁一藏”等特点。2015年提交台缘带长兴组预测储量,且气藏进入试采,目前处于开发评价阶段。受沉积环境、成藏、后期成岩作用等因素影响,该气藏礁体内部不同的礁体储层发育程度不同,礁体之间储层受致密层隔开,基于“一礁一藏”的生物礁储层地质条件,目前尚无成熟的储层精细描述方法可供借鉴。因此,为深入研究该类气藏储层发育特征及展布规律,亟需开展储层特征及主控因素研究。

前人利用基础地质、测井解释和二维地震等资料初步表征了生物礁储层发育特征。但常规基于岩心、录井、测井解释、二维地震等资料开展的生物礁储层描述存在不准确性,储层发育主控因素尚不明确,缺乏具有针对性的储层描述技术和支撑条件,难以掌握气藏储层发育特征及主控因素。在对储层特征深入剖析基础上,通过压汞试验进行储层分类,利用开江—梁平海槽东侧长兴组生物礁高密度三维地震连片资料刻画早、晚两期储层展布,形成多期次生物礁储层精细描述方法,明确储层发育主控因素,为气藏开发井位部署及有利区优选提供依据。该地质—地震相结合的研究思路与方法,对同类型海相碳酸盐岩生物礁气藏的科学开发具有重要借鉴意义。

1 区域概况

四川盆地东北部是在上扬子台地基础上发展起来的大型含油气叠合盆地。由于受晚加里东期剧烈构造作用影响,区域内形成了隆拗相间的格局,沉积地表表现为西高东低的特点[8]。龙会场区块长兴组生物礁气藏位于四川省达州市境内,构造位于川东南中隆高陡构造区华蓥山构造北倾末端,区内自西向东有龙会场—大田角构造、华蓥山北倾末端、铁山构造,西邻龙岗气田,东邻蒲西气田。龙会场区块属于川东中隆高陡构造区,在构造应力强烈的挤压作用下形成的褶皱和断裂较复杂,发育大、中、小不同落差的逆断层。龙会场长兴组沉积相可以划分为开阔台地相、台地边缘相、斜坡—海槽相。长兴组厚度变化较大,平均厚度178 m,当台缘带发育生物礁时地层厚度一般大于300 m,且各旋回的厚度在横向上分布相对稳定,与上覆地层飞仙关组的沉积补偿关系明显。依据成像测井与倾角测井可将长兴组划分为3个旋回,自下而上分别为长一段、长二段和长三段。长兴组有利沉积微相为生物礁相中的礁顶滩和礁间滩微相,长三段为生物礁组合中滩相最发育的位置,平均地层厚度140 m,滩相厚度占礁组合厚度的66%。长二段平均地层厚度98 m,生物礁组合中礁核占比较大,滩相厚度较薄,滩相厚度占礁组合厚度的37%。长一段生物礁几乎不发育,平均地层厚度95 m(图1)。总体上,龙会场区块长兴组气藏属常温、常压,高含硫化氢、中—高含二氧化碳的岩性圈闭气藏。

2 储层特征

2.1 储层岩石类型

根据岩心及铸体薄片、测井、录井、测试等资料,综合研究表明龙会场区块长兴组储集岩在白云岩与石灰岩中均有发育,主要储集岩以生物礁组合中的残余颗粒云岩或具颗粒幻影的细—中晶云岩为主。

颗粒云岩:岩石呈块状,主要由0.01~0.10 mm的微—粉晶白云石组成,局部可达细晶级。白云石含量为90.00%,由礁灰岩或生物碎屑灰岩白云石化形成,岩石白云石化强烈。颗粒包括生屑、砾屑和少量砂屑。以生屑为主。岩石中发育残余棘皮、有孔虫、藻纹层、藻屑等生物残迹。

残余颗粒细—中晶云岩:主要由0.10~0.25 mm及>0.25~0.50 mm的细—中晶云岩组成,岩石中白云石含量不等,主要为成岩时期白云石晶体重结晶形成。

角砾状云岩:砾屑云岩以礁角砾岩为主,砾石磨圆度低,棱角明显,大小混杂,多在靠近海槽及断裂形成陡坡的礁前,平均孔隙度为3.20%。

生屑云质灰岩和生屑灰质云岩为长兴组次要储集岩。生屑种类与生屑灰岩基本相同,白云石化作用较强但不彻底,白云石多呈它形、半自形粉—细晶结构,多选择性交代有孔虫、藻屑、苔藓虫及部分基质。

2.2 储层储集空间

2.2.1 储层空间类型

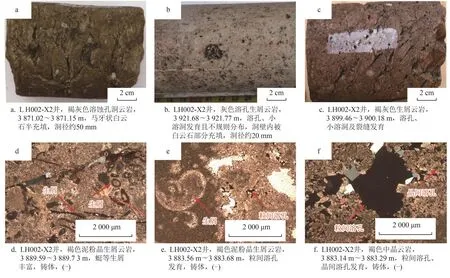

生物礁碳酸盐岩储层次生溶蚀孔、洞、缝较发育,储集空间类型多样。根据储集空间成因、形态、大小及与岩石结构组分的关系等,将其划分为孔隙、孔洞和裂缝三类,其中粒间(内)溶孔、晶间(溶)孔及生物溶模孔为主要储集空间,溶洞、裂缝发育(图2)。

图2 四川盆地川东北部龙会场区块储集空间及储集类型图

龙会场区块长兴组储层粒间(溶)孔形成于浅埋藏后期—中深埋藏早期,主要发育于残余生屑云岩中,生屑及角砾屑边缘及胶结物受溶蚀而成,连通性较好,是研究区主要的储集空间。台缘带的粒间溶孔内沥青普遍发育,残余孔径为0.20~0.50 mm,面孔率为2.00%~10.00%。粒内(溶)孔主要发育于生屑云岩或生屑灰岩中,孔隙之间连通性相对较差,需与裂缝或扩容残余粒间孔搭配形成有效储集空间,是研究区发育较多的储集空间类型。该类储集空间形态较不规则、大小不等,孔径为1.00~15.00 mm,面孔率较粒间溶孔低为1.00%~5.00%。

晶间(溶)孔形成于浅埋藏后期—中深埋藏早期,是白云石化后的残余方解石经溶蚀作用形成,主要发育于粉—细晶云岩和残余生屑细—中晶云岩中,分布于台缘带的晶间(溶)孔内多充填沥青,残余孔径为0.10~0.50 mm,面孔率为2.00%~10.00%。

生物溶模孔形成于同生期,以近地表暴露环境溶蚀成因为主,与粒内溶孔的区别主要为颗粒或晶粒被完全溶解,仅保留外部幻影,研究区发育格架孔、体腔孔、生物(屑)内溶孔和铸模孔,发育程度与粒间溶孔和晶间溶孔相比较差。

溶洞主要发育于骨架灰岩、白云岩和生屑云岩中,孔隙型溶洞为生物体腔孔洞、格架孔洞及粒间溶孔溶蚀扩边形成,连通性较差,裂缝性溶洞为沿构造缝或缝合线局部溶蚀扩大形成,多呈串珠状分布。储层中溶洞仅在局部区域发育,以小洞为主,洞密度平均为13.61个/m。

裂缝形成于中深埋藏期抬升期为主,在研究区生物礁储层中普遍发育,起到了储集空间和渗滤通道两种作用。构造缝主要发育于台缘带礁滩白云岩中,沥青半充填,有效缝宽为0.02~0.05 mm;构造溶蚀缝主要发育在台缘带残余生屑云岩或骨架云岩中,有效缝宽度为0.50 mm至数厘米;构造溶蚀缝和溶扩缝合线常充填少量中、粗晶白云石和方解石。储层中有效缝密度区间为11.92~25.70条/m,平均为16.39条/m。

结合岩心观察、铸体薄片鉴定、录井和FMI成像测井解释等资料,综合储层岩石类型、物性、储集空间类型研究表明,龙会场区块长兴组气藏主要储集类型为裂缝—孔隙型,其次发育孔隙型和裂缝—孔洞型储层。

2.2.2 孔隙结构特征

储层孔隙结构是指岩石具有的孔隙和喉道的大小、分布及其相互匹配关系,是储层微观表征的关键方法之一。

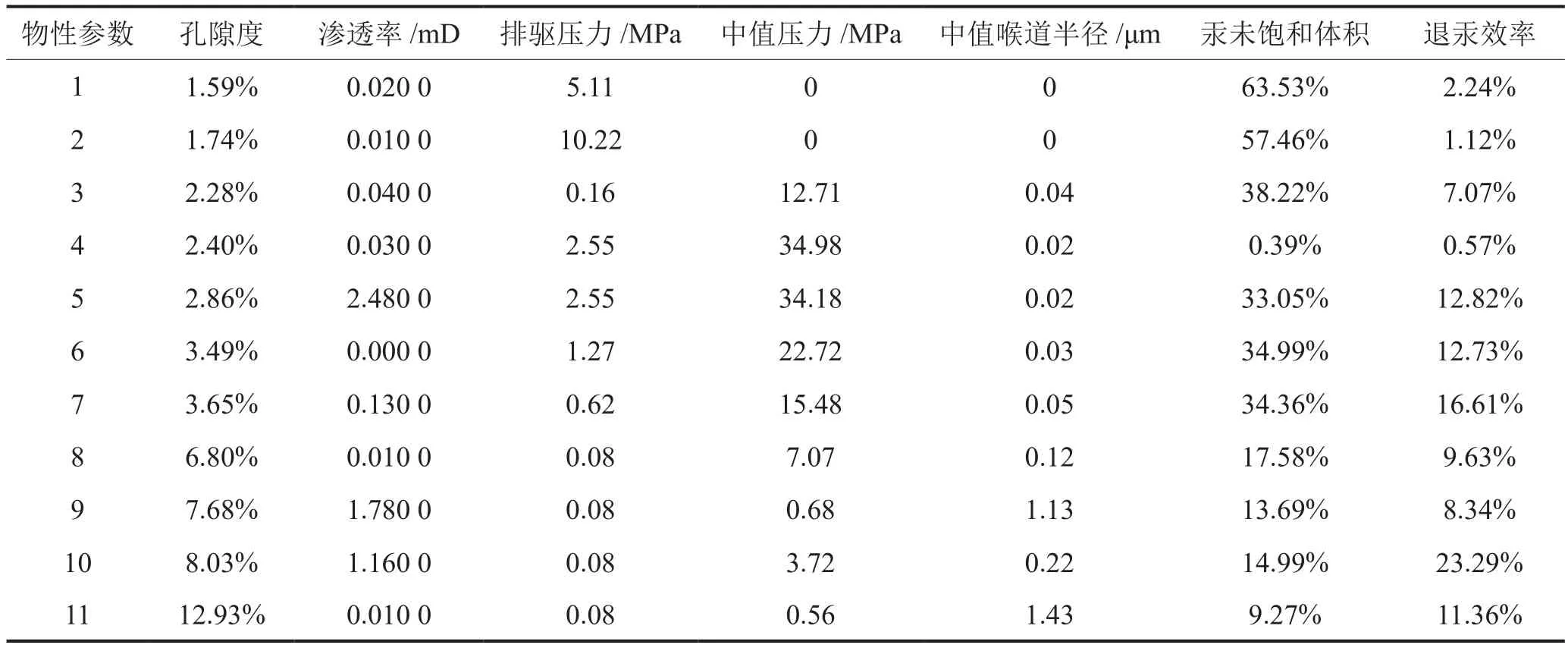

根据11个储层岩样的压汞资料统计,①储层排驱压力相对较低,平均2.07 MPa;②中值压力高达34.98 MPa,分布范围11.92~34.98 MPa,平均为12.00 MPa;③中值孔喉半径普遍小于0.10 μm,平均为0.28 μm;④样品孔隙度越高,进汞饱和度越高,汞未饱和体积相对越小;⑤退汞效率较差,11个岩样平均退汞效率仅9.62%;⑥毛细管压力曲线呈现出偏细歪度的特征,部分曲线较平滑或分段特征明显,反映储层发育孔隙系统和裂缝系统。研究区储层孔喉结构特征主要表现为排驱压力较低,中值压力较高,中值孔喉半径小,束缚水饱和度较高,孔隙连通性较好的结构特征(表1)。

表1 四川盆地川东北部龙会场区块储层孔隙结构参数表

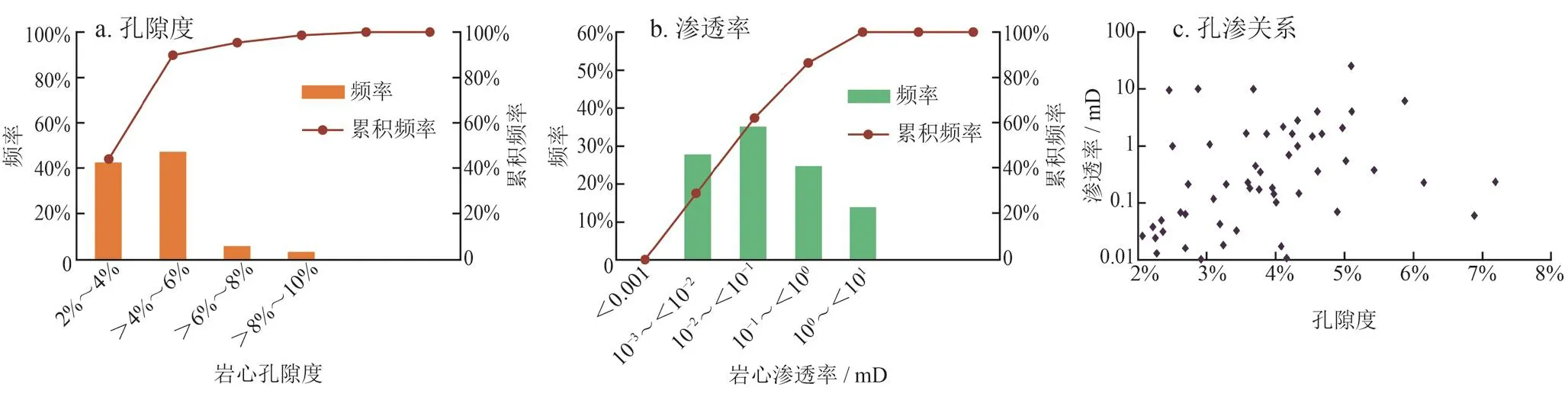

2.3 储层物性

据四川盆地东北部龙会场区块长兴组储层180块岩心物性实验分析表明,储层孔隙度分布区间在2.00%~10.90%之间,平均值4.30%,在2.00%~6.00%之间分布较多,占样品总数的90.00%(图3a)。据95块岩心物性实验分析表明,储层渗透率分布区间在0.001 5~4.890 0 mD,储层单井平均渗透率0.450 0 mD,渗透率小于1.000 0 mD的样品占72.10%(图3b)。压力恢复试井解释结果表明台缘带东端局部区域径向渗透率为1.560 0~1.700 0 mD,垂向渗透率为0.160 0~0.210 0 mD。研究区整体具有低孔、低渗特征。对川东北部龙会场区块长兴组岩心样品孔隙度和渗透率作相关分析,储层渗透率随孔隙度增加而增加,孔隙度和渗透率具正相关性,但部分岩心样品表现出孔隙度低、渗透率高的特征,表明裂缝发育对储层渗透性具有改善作用(图3c)。

图3 四川盆地东北部龙会场区块长兴组储层物性特征图

3 不同类型储层空间展布

3.1 储层分类

通过宏观、微观研究相结合、定性定量研究相结合、静态动态研究相结合的储层表征方法[9-10],明确了储层特征,进而参考四川盆地常用的碳酸盐岩储层分类评价标准,在孔隙度、渗透率定量参数基础上,结合压汞资料排驱压力、中值压力、中值喉道半径等压汞孔隙结构资料,龙会场区块长兴组生物礁储层可分为3类(表2)。Ⅰ类储层孔隙度大于12.00%,渗透率大于1.000 0 mD。毛细管压力曲线位于左下方,“S”型特征明显,具有低排驱压力、低饱和中值压力、中值喉道较宽的特点,其中饱和度中值喉道半径大于1.00 μm,饱和度中值压力小于1.00 MPa,束缚水饱和度小于10.00%;Ⅱ类储层孔隙度区间为6.00%~12.00%,渗透率区间为0.60~1.00 mD。毛管压力曲线较平滑,饱和度中值压力较Ⅰ类储层大,中值喉宽较Ⅰ类储层小,其中饱和度中值喉道半径区间为0.05~0.50 μm,饱和度中值压力区间为1.00~10.00 MPa,束缚水饱和度区间10.00%~25.00%;Ⅲ类储层岩性主要为白云岩或含灰质云岩,孔隙度区间为2.00%~6.00%,渗透率区间为0.010 0~0.500 0 mD。毛细管压力曲线分段特征明显,具相对较高的排驱压力和中值压力,饱和度中值压力区间为10.00~40.00 MPa,中值喉宽较小,区间为0.02~0.05 μm,束缚水饱和度可达25.00%~50.00%。

表2 川东北部龙会场区块长兴组储层分类评价标准表

依据上述储层分类评价标准对龙会场区块长兴组4口实钻井开展储层分类,研究表明储层以Ⅲ类为主,单井垂厚范围为20.21~33.28 m,平均厚度26.51 m,占总储层厚度的77.61%,以裂缝—孔隙型储为主。Ⅱ类储层厚度为1.26~12.82 m,平均厚度7.43 m,仅占总储层厚度21.75%。仅LH002-X1侧井发育Ⅰ类储层垂厚0.86 m,占总储层厚度的2.64%,该井以发育Ⅲ类储层为主。虽然LH002-X1侧井测试日产气量约40×104m3,为龙会场区块长兴组测试产量最高的气井,但较LH002-X2和LH002-X3侧两口发育Ⅲ类储层为主的工业气井相比,测试日产量差异不大,后两口井测试日产量均约30.00×104m3。

3.2 储层地震响应

在储层特征研究基础上,井震联合对储层进行精细地震标定[11],生物礁储层地震响应表现为上窄下宽的丘状凸起,内部表现为低频、杂乱反射结构。礁底较平缓,礁顶高低起伏不平,礁顶的形态控制了生物礁轮廓,礁内振幅较弱,丘状凸起的主体高部位更为明显。储层厚度取决于礁组合当中礁顶滩微相的发育程度,礁顶滩发育较好则储层厚度较大,礁顶滩发育较差则储层厚度较薄,甚至不发育储层。结合礁滩体和储层测井响应特征及储层分类评价研究结果,建立生物礁储层地震识别模式(图 4)。

图4 川东北部龙会场区块早、晚期生物礁地震响应模式及地质模式图

龙会场区块长兴组储层地震响应模式表现为飞仙关组底界振幅能量变弱,同相轴上隆,储层段在飞仙关组底界强波峰下的波谷到波峰杂乱反射,垂直台缘的储层地震响应表现为多个呈透镜状的杂乱反射特征。该模式以Ⅱ、Ⅲ类白云岩储层为主,储集空间粒间(溶)孔和裂缝较发育。呈厚层块状分布于长兴组顶部,厚度区间为30.00~50.00 m,孔隙度约5.00%。以LH002-X2井为例,储层垂向厚度较大,平面呈块状分布,储层厚度52.10 m,平均孔隙度5.10%,以LH002-X1井为例,储层垂向厚度较大,具有多层叠加的特点,储层厚度32.80 m,平均孔隙度5.20%,地震响应为飞仙关组底界强波峰下的杂乱弱波峰反射,飞仙关组底界强波峰反射同相轴呈上翘特征。

3.3 储层空间展布

3.3.1 储层纵横向展布

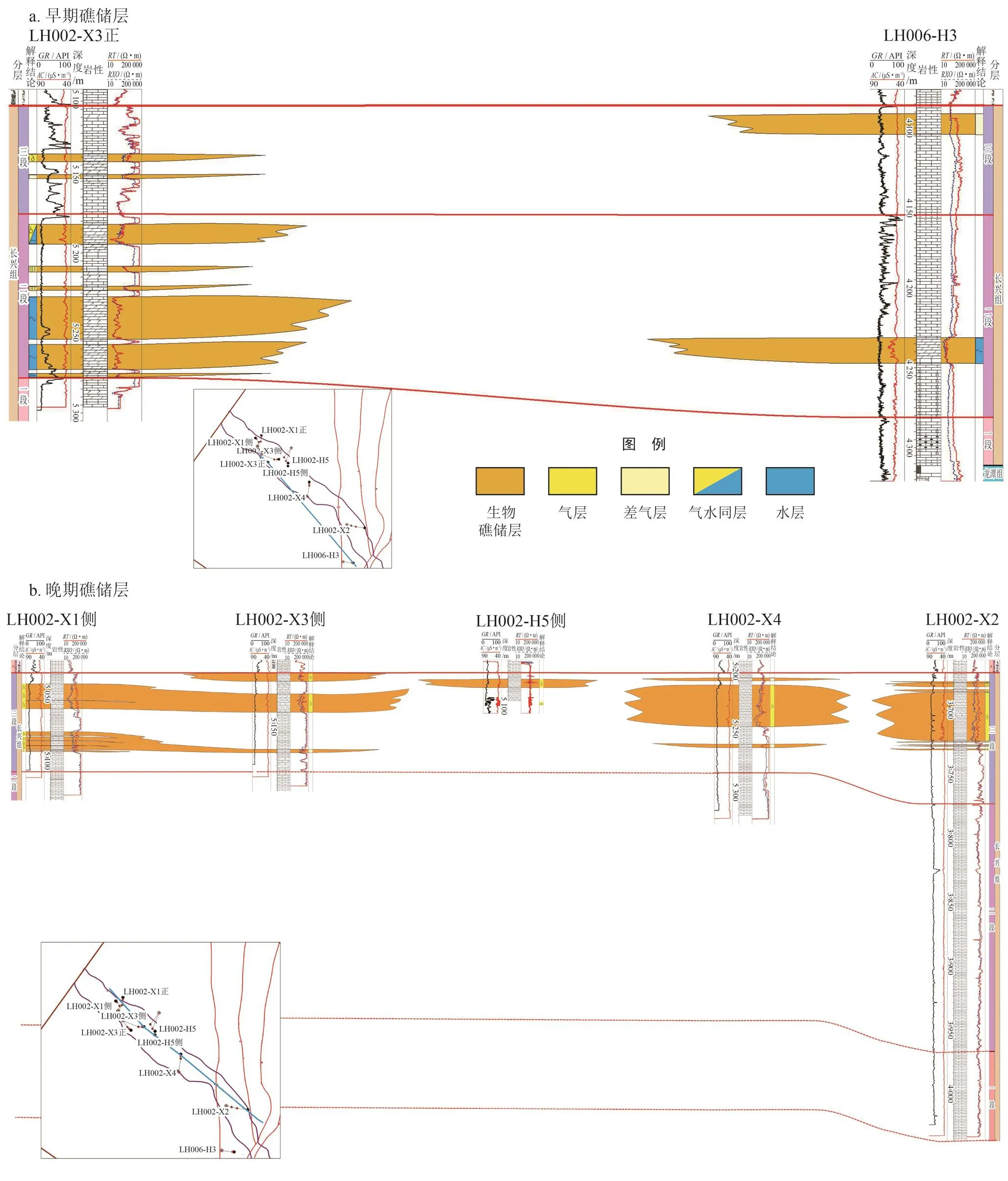

实钻井表明龙会场区块长兴组气藏纵向发育早、晚两期生物礁储层,储层厚度为24.10~53.60 m(图5)。台缘带主体主要发育晚期礁储层,以长三段中顶部的晚期礁储层为主,储层厚度为24.10~46.00 m,横向上分布广泛,但呈不连续分布;靠台内礁体主要发育早期礁储层,纵向上主要分布在长二段储层,厚度为15.90~48.00 m;早期礁储层和晚期礁储层垂向叠置程度差,且发育程度存在差异。早期礁储层和晚期礁储层的礁顶地震响应均表现为波峰或弱波峰特征。晚期生物礁储层规模较大、含气性较好,早期生物礁储层规模相对较小、发育地层水,早、晚两期生物礁主体呈“错位叠置”关系。钻遇龙会场区块台缘带长兴组的3口侧钻井和2口专层井中,均有不同程度的气侵、气测异常显示,试油均获工业气流。以LH002-X3井为例,实钻正眼钻遇早期礁主体,侧眼钻遇晚期礁主体,早、晚两期礁主体“错位叠置”。

图5 龙会场区块早、晚期生物礁储层连井对比图

3.3.2 储层平面展布

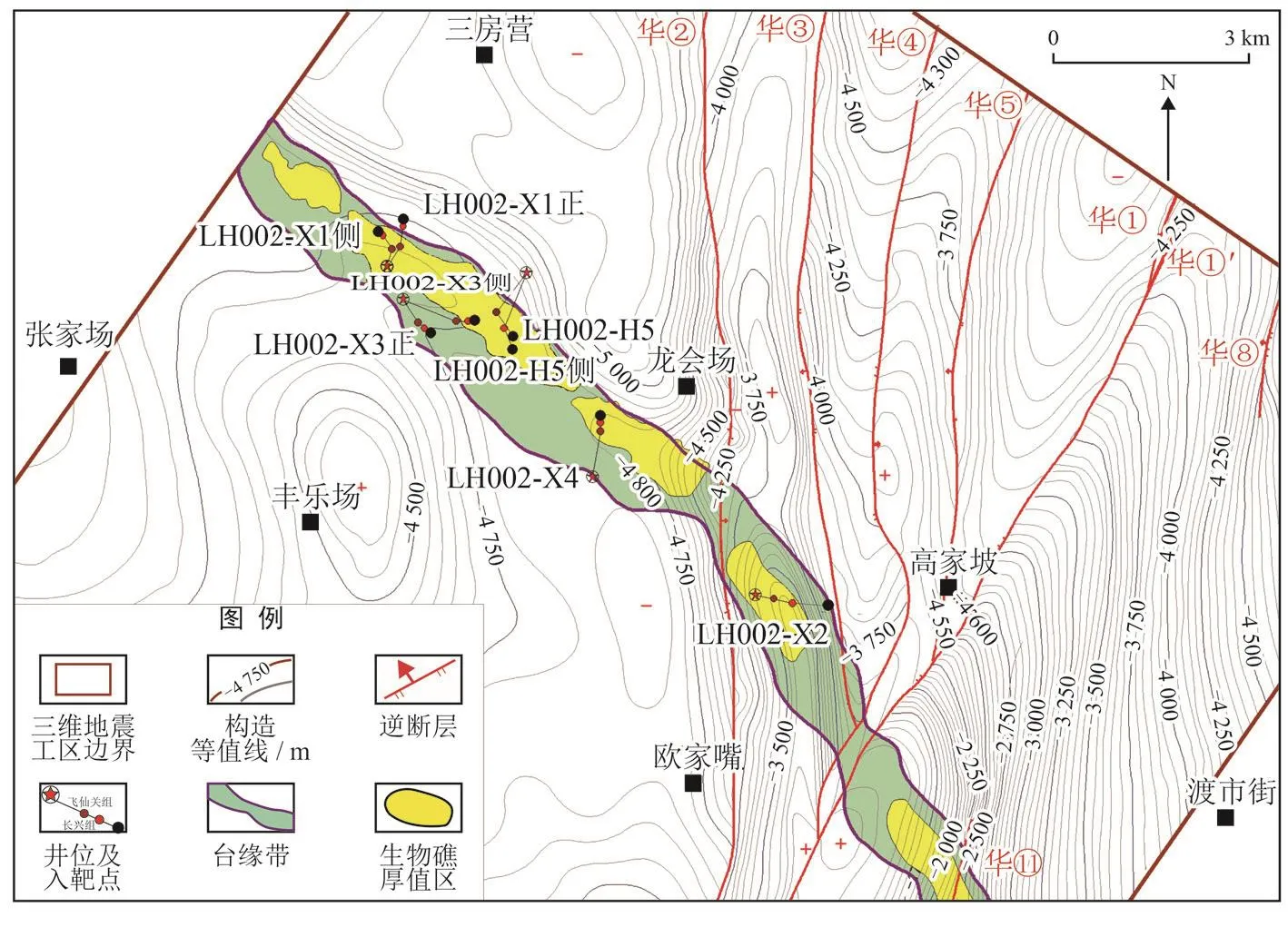

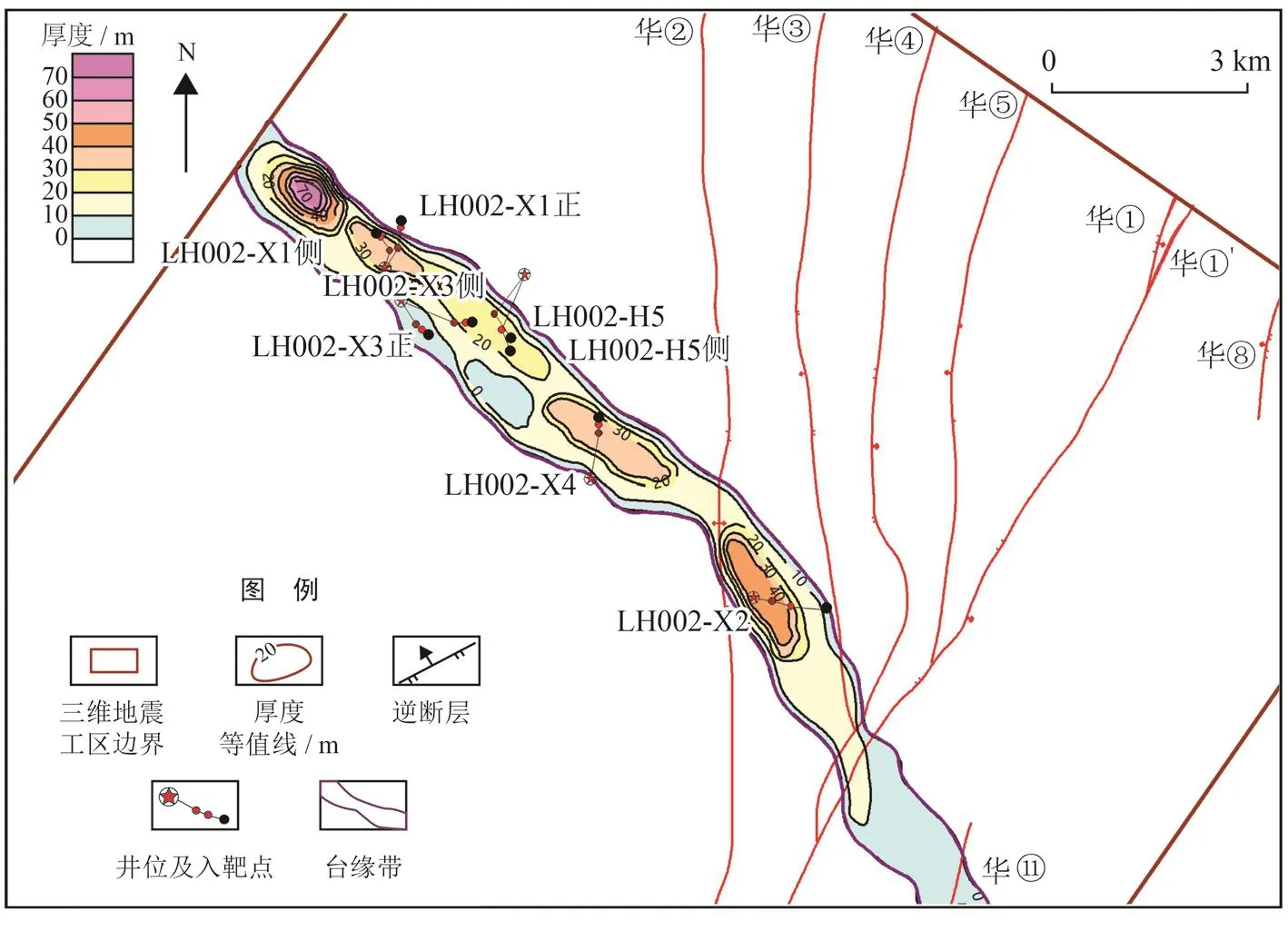

川东北部龙会场区块长兴组台缘有利相带平面展布为北西—南东向,形态呈条带状。通过井震联合的技术方法,精细刻画生物礁在地震剖面上隆起幅度高的区域,对晚期生物礁体地层厚度高值区平面分布进行预测[12-16]。依据地震剖面生物礁响应特征,并紧密结合古地貌格局及台缘礁带预测,刻画华①号断层下盘长兴组生物礁储层沿台缘带呈狭长形展布,台地边缘内发育4个晚期礁有利区,单块面积为0.61~2.64 km2,总面积6.16 km2(图6)。依据岩心描述、薄片鉴定、测井、地震等综合研究,结合晚期礁有利区分布以及地震预测储层厚度和储层孔隙度分布,研究表明晚期礁储层沿台缘主体呈带状分布,但厚度大于20 m的有利储层呈不连续分布特征。综上,龙会场区块长兴组内发育4个晚期礁储层有利区,单块面积为1.33~1.84 km2,总面积6.00 km2,长兴组生物礁有利储层发育范围较小(图7)。

图6 龙会场区块长兴组晚期礁有利区与构造叠合图

图7 龙会场区块长兴组晚期礁储层厚度等值线图

4 储层发育主控因素

4.1 沉积相控制作用

龙会场区块长兴组生物礁气藏属于岩性圈闭气藏,生物礁储层以礁组合中滩相颗粒灰岩和颗粒云岩白云石化的白云岩储层为主,主要发育在礁组合的礁滩微相中[17-18]。这表明礁微相对形成储集空间的白云石化作用、埋藏溶解作用具有明显的控制作用。纵向上,储层主要发育在礁滩相即礁基滩、礁间滩和礁顶滩。沉积环境为生物礁储层发育提供了物质基础,控制了原生储集空间的形成。

生物礁的分布受区域沉积相带的控制,表现为海槽相区生物礁不发育,且地层厚度薄,与飞仙关组具有“填平补齐”的构造格局。四川盆地东北部生物礁体可分为边缘礁和点礁两种类型,这两类礁体发育的时期均相对较晚,主要发育于长兴组中晚期,即长二段和长三段。龙会场区块长兴组钻遇生物礁均为边缘礁,礁体从长兴组中晚期开始发育,随海侵过程的发展,礁体生长最终接近水面而停止发育。台地边缘相带是块状边缘礁发育的有利相带,例如,研究区LH002-X2井、LH002-X1井生物礁均处于开江—梁平海槽西侧台地边缘相带,是长兴组生物礁发育的最有利的相带。碳酸盐岩台内相带主要分布点礁。综上所述,沉积相对生物礁气藏储层的空间展布具有控制作用。

4.2 成岩作用控制

生物礁沉积环境中能否形成有效储层,成岩作用是关键,成岩作用类型及其强度决定了现今储层的品质和优质储层的分布[19-20]。研究区岩心及铸体薄片均显示,龙会场区块长兴组生物礁储层经历了压实作用、压溶作用、胶结作用、白云石化作用和溶蚀作用等多种成岩后生变化。降低储层物性的成岩作用主要为压实、胶结等破坏性的成岩作用,破坏早期的沉积或成岩组构,使早期形成的孔隙遭到破坏,或阻止新孔隙空间的产生,导致储层物性变差。增加储层物性的建设性成岩作用主要为白云石化作用和溶蚀作用,它们对原生孔隙进行改造,导致产生大量次生孔隙和裂缝。

龙会场区块长兴组气藏在形成生屑滩后,棘屑等生屑或生物之间仍保留大量粒间孔隙,经过压实作用和胶结成岩作用,颗粒间仍保留部分孔隙空间,但有效储集空间减少,导致储层品质下降。残余的粒间孔隙被酸性成岩流体溶蚀,孔隙扩容形成粒间溶孔,继而粒间泥晶方解石基质、亮晶方解石胶结物、白云石胶结物经过大气淡水溶蚀、埋藏溶蚀改造而成粒间溶孔等优质储集空间。粒内(溶)孔在早期大气淡水对海绵、藻屑和蜓类进行不完全溶蚀过程中形成粒内溶孔,也可在中成岩期颗粒白云石化后由于有机酸成熟发生溶蚀形成粒内晶间溶孔。综上,成岩作用控制优质储层的分布,建设性的成岩作用控制优质储层的发育程度。

4.3 构造作用及裂缝控制

龙会场区块长兴组气藏构造作用强烈,断裂发育,断层展布形态决定了储层整体分布格局[21-22]。根据实钻井及地震资料综合研究表明,研究区共发育六条大型逆断层,分别为华①、华②、华③、华④、华⑤、华⑧号断层,华①号断层位于工区中部华蓥山构造北倾末端北西翼,为北北东走向倾轴逆冲大断层;华②、③号断层分别发育于龙会场潜伏构造西翼和东翼,走向近南北向;华④、⑤号断层分别发育于高家坡—九岭场潜伏高带西翼和东翼,断层走向近南北;华⑥号断层位于华蓥山构造北倾末端东翼,走向近北北东。龙会场区块断层规模大、断距长,将研究区域划分为互不连通的两块,分别为华②号断层下盘的LH002-X1井区和华②、③号断层之间的LH002-X2井区。龙会场区块地处高陡构造带,断裂带周缘及台缘带区域裂缝较发育,可提高成岩作用控制下的次生储集空间中的连通性及渗流能力。

长兴组裂缝包括构造缝、缝合线和溶蚀缝,由于发育程度和充填程度的差异性,对气藏储渗性能的贡献不一。对现今储渗性能贡献较大的主要为各种半充填—未充填裂缝,包括发育在台缘带生物礁白云岩中的高角度构造缝、构造溶蚀缝和近水平构造缝。构造缝对储层的改造主要体现在2方面:①酸性水主要沿微裂缝进入孔隙进行溶蚀,形成溶扩孔、缝,裂缝促进溶蚀作用的进行,因此储层获得较明显的改善;②受裂缝的发育影响,使原生孤立互不连通的孔隙连通,孔、缝搭配改善了储渗条件,增大了渗滤能力,因此,在裂缝发育区往往形成高产。研究区裂缝的发育程度与气井产能之间存在明显的正相关关系,井周缘裂缝越发育,气井产能越高,因此,较发育的有效裂缝对龙会场区块长兴组气藏的高产起到了重要作用。

整体而言,沉积环境控制了生物礁储层的分布和规模,成岩作用控制了优质礁储层的发育和岩性圈闭的形成,构造作用及裂缝提高了生物礁储层的渗流能力。

5 结论

1)龙会场长兴组气藏储层岩性以残余颗粒云岩或具颗粒幻影的细—中晶云岩为主,粒间(内)溶孔、晶间(溶)孔及生物溶模孔为主要储集空间,储层具低孔、低渗特征。

2)通过压汞实验明确储层类型主要以Ⅲ类储层,即裂缝—孔隙型储层为主,生物礁储层地震响应表现为上窄下宽的丘状凸起,内部表现为低频、杂乱反射结构。

3)早期生物礁储层沿台缘带靠台内发育于长二段,晚期生物礁储层沿台缘主体呈带状分布发育于长三段,纵向上早、晚两期礁储层呈“错位叠置”的关系,平面上华①号断层下盘发育4个晚期礁有利区。

4)四川盆地东北部龙会场区块长兴组生物礁气藏沉积环境控制储层的空间展布,成岩作用控制优质储层分布,构造作用及裂缝提高储层的渗流能力。