“早籼晚粳”双季机插周年氮肥高效运筹研究

2021-09-27李阳杨晓龙汪本福张枝盛李进兰程建平

李阳,杨晓龙,汪本福,张枝盛,李进兰,程建平

1.湖北省农业科学院粮食作物研究所/粮食作物种质与遗传改良湖北省重点实验室,武汉 430064; 2.湖北省黄冈市农业科学院,黄冈 438000

双季稻种植模式是我国水稻种植模式中非常重要的模式之一,是保障我国粮食安全的重要措施。然而,随着我国经济的不断发展,农村劳动力逐渐向城市转移,农村劳动力短缺严重,且成本逐渐升高[1],加上生产物资价格的不断上涨,导致双季稻的种植面积逐渐萎缩[2]。在保障粮食安全且无法增加耕地面积的客观前提下,前人创新和优化了很多水稻种植技术,如再生稻技术[3-4]、双季机械直播技术[5]、“早籼晚粳”模式等。

双季稻种植对温度的要求较高,而处于长江中游的湖北省正处于一个过渡地带,每年早稻收获、晚稻种植的时候就会出现“双抢”的现象,所以优化该地区种植双季稻模式的某个环节,提高对该地区的环境适应能力,是保障粮食安全生产的重要措施。“早籼晚粳”模式主要指早稻籼稻和晚稻粳稻的双季机插模式。粳稻的优势在于有较强的抗寒能力,在较低的温度下仍然可以灌浆,提高全生育期温光资源积累量[6],而籼稻的抗寒能力则显著低于粳稻。所以,“早籼晚粳”模式的安全收获能力高于双季籼稻,前人对双季籼稻的密度、施氮[7-8]、栽插方式[9]、温室气体排放[10]以及耕作模式[11]等方面都有较深入的研究。对粳稻的研究多集中在中稻[12-14],有少数的研究在双季晚粳稻上,如许柯等[15]认为基蘖肥∶穗肥为(6∶4)~(7∶3)的氮肥运筹方案,可使双季晚粳稻高产、优质、高效能够较好地协调统一,不同栽培方式应配套适宜晚粳稻品种类型[16],以及杂交晚粳稻超高产的特征[17]。本研究以长江中游地区为基点,综合考虑”早籼晚粳”全年的产量形成特点和氮肥利用效率,以期为该地区双季稻的高产高效种植提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

早稻:两优287,由湖北大学生命科学学院以自育的早籼温敏核不育系HD9802S为母本,与自育的早籼新品系R287配组育成的两系杂交早稻新组合;晚稻:鄂粳403,是由湖北省农业科学院粮食作物研究所用“武大99155”作母本、“(闵恢128/3402)F8”作父本杂交,经系谱法选择育成的常规粳稻品种。

1.2 试验设计

试验在湖北省农业科学院南湖核心试验基地进行。试验田冬季为冬闲田,土壤pH 7.23,有机质27.5 g/kg,碱解氮110.0 mg/kg,速效磷8.0 mg/kg,速效钾 120.4 mg/kg。

早晚稻均采用机械插秧,早稻播种时间为3月20日,晚稻为7月5日,采用硬质秧盘育秧。插秧规格为30 cm×12 cm。

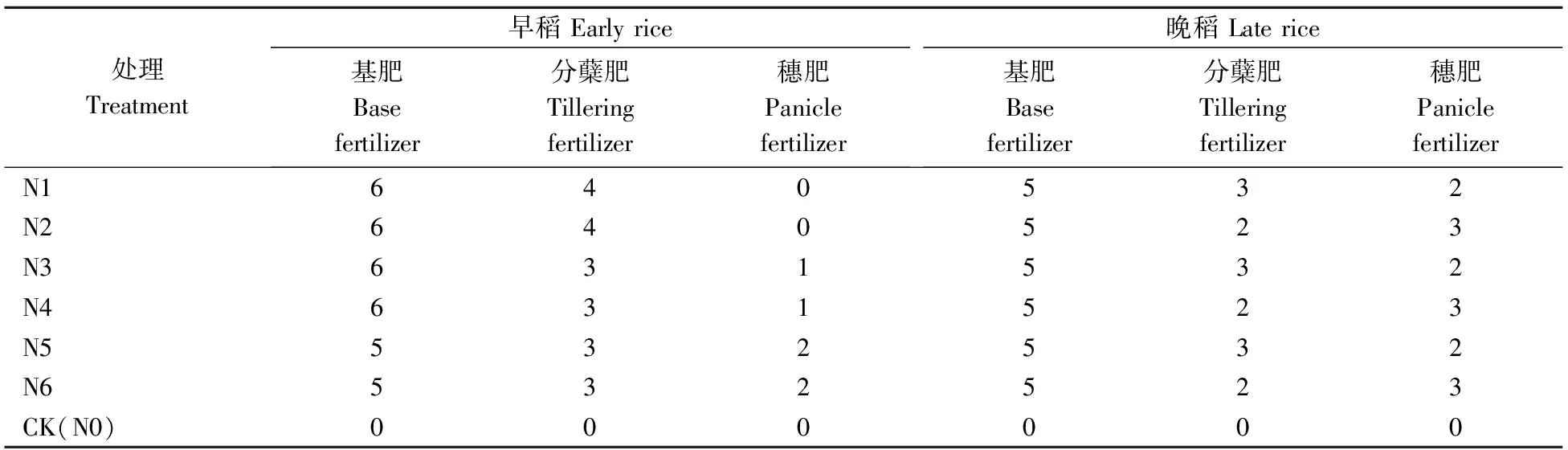

早、晚稻氮肥均设置基肥、分蘖肥、穗肥3次施肥比例,构建6种氮肥周年运筹模式,同时以不施氮肥处理为对照(CK,N0),见表1。

表1 试验设计及施肥比例 Table 1 Experimental design and fertilizer application proportion

施氮肥(以纯氮计):早稻为180 kg/hm2,晚稻为210 kg/hm2。P2O575 kg/hm2,K2O 75 kg/hm2。磷肥作底肥一次施用,钾肥的底肥与追肥比例为5∶5。氮肥选用尿素(含纯N46%),磷肥为过磷酸钙,钾肥为氯化钾。

1.3 测定项目与方法

1)茎蘖动态。选择连续15穴植株,标记位置,自返青后,每隔7 d调查分蘖状况,直至分蘖稳定。

2)叶面积指数(LAI)。单位面积土地上植株叶片的总面积。

3)叶片SPAD值。早、晚稻齐穗期开始,每7 d测1次剑叶SPAD值,每个叶片测上中下3个部位。

4)养分吸收。每季作物在开花期、成熟期取样,测定地上部植株干物质质量、植株氮等养分含量。同时,长期保存部分植株样品(烘干粉碎样)。

5)土壤氮素含量。取空白区和处理区土壤(0~20 cm)土壤,风干,研磨,过筛,采用半微量开式法测定土壤全氮,土壤速效氮采用碱解扩散法测定。

6)产量及产量构成。每个小区选择有代表性的5 m2区域进行人工收割,人工脱粒,去除杂草及空瘪粒,晾晒;样品收入室内后,间隔1 d再称质量并测定含水量,测定籽粒含水量用PM-8188型谷物水分测定仪。考种样品取样:按平均分蘖数取植株,考察饱粒、空粒和千粒重。

7)氮肥偏生产力(partial factor productivity of applied fertilizer nitrogen,PFP)。为作物产量与氮肥施用量的比值。

8)氮肥农学利用率(agronomic nitrogen use efficiency,AE)。作物因施用氮肥所增加的籽粒产量与氮肥施用量的比值。

1.4 数据统计与分析

试验数据采用Statistix 9.0软件进行统计分析,Microsoft Excel进行图表绘制。

2 结果与分析

2.1 分蘖动态

由图1可见,早晚稻不同氮肥处理,分蘖动态呈现显著的差异。

对于早稻,N1/N2分蘖高峰出现在6月8日,而其余处理则出现在6月15日,说明增加穗肥的施用推迟了分蘖高峰出现的时间。随着前氮后移,其茎蘖稳定时的数值也提高,即有效穗数增多。前氮后移后,N5/N6的成穗率达到95.5%,显著高于其他2个处理(图1A)。

对于晚稻,晚粳季氮肥后移未能增加分蘖数,且受到早稻季施肥的影响呈现不同的分蘖动态。N2、N3和N4在9月2日分蘖达到高峰值,而其余3个处理则在9月9日才达到分蘖高峰。N3稳定期分蘖数最高,而N4最低。N1和N2成穗率较低,分别为92.6%和93.3%,其余处理均在95%以上(图1B)。

图1 不同氮肥运筹模式下早稻(A)、晚稻(B)的茎蘖动态Fig.1 Tiller dynamics of early rice(A) and late rice (B) under different nitrogen fertilizer management modes

2.2 叶面积指数

1)早稻。随前氮后移,齐穗期叶面积指数先增后降,其中N3/N4最高,较N1/N2提高42.6%(图2A)。可见,适当降低分蘖肥而增加穗肥能够提高齐穗期的叶面积指数,但继续减少分蘖肥而增加穗肥的用量,则齐穗期叶面积指数反而降低。灌浆期N3/N4和N5/N6叶面积指数未见明显差异,但均显著高于N1/N2(图2A),说明前氮后移有利于灌浆期早稻群体维持一定的光合面积,利于水稻后期的灌浆。

2)晚稻。叶面积指数受到两季周年施氮模式的综合影响。齐穗期,N3、N5、N6叶面积指数较高,灌浆期也呈现这种趋势。而前茬相同施肥模式下,晚稻氮肥后移降低了水稻的叶面积指数(图2B)。

图2 不同氮肥运筹模式早稻(A)、晚稻(B)的叶面积指数Fig.2 LAI of early rice (A) and late rice (B) under different nitrogen fertilizer management modes

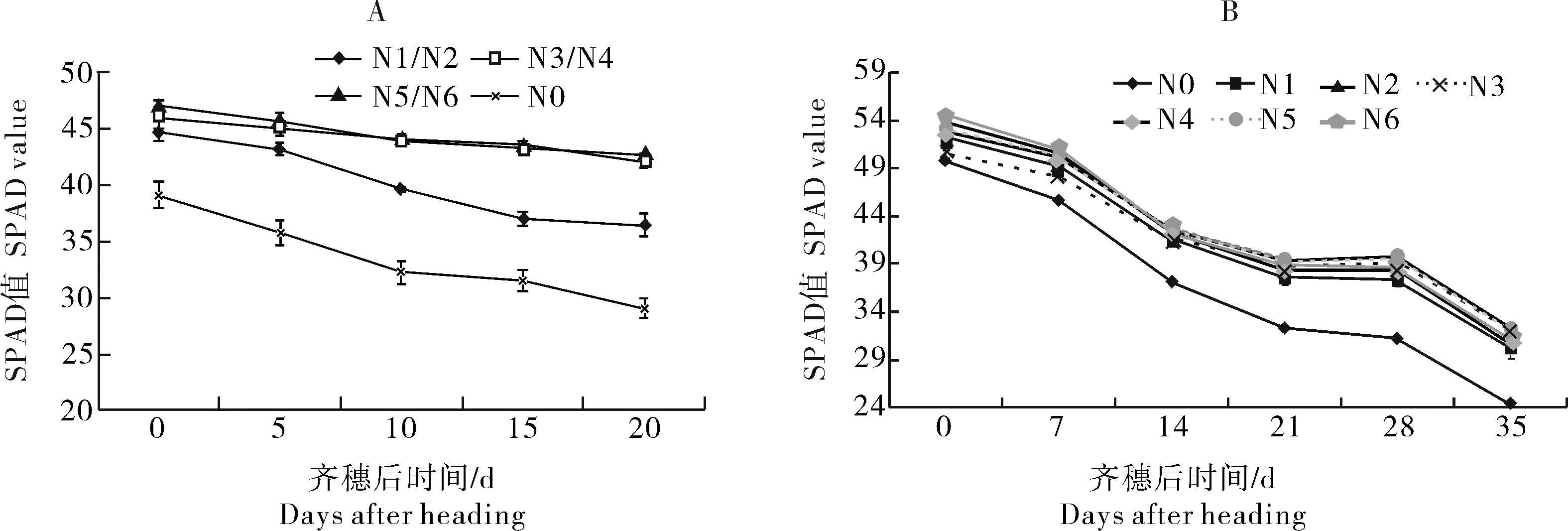

2.3 齐穗后剑叶SPAD值

齐穗后早稻功能叶SPAD值随时间推移逐渐降低,齐穗后0~10 d下降明显。处理间比较,N1/N2下降斜率明显较其余处理大,但较N0处理小。说明前氮后移后,功能叶叶绿素含量此阶段下降幅度相对变小。齐穗后20 d,N1/N2较N3/N4、N5/N6功能叶叶绿素SPAD值分别低13.2%和14.7%。不施氮处理(N0)下降幅度更大(图3A)。由此可见,通过前氮后移模式可以提高灌浆期功能叶叶绿素含量。

从图3B可知,晚粳功能叶SPAD值齐穗后灌浆初期下降速率较快,中期有所缓和,但后期下降速率又增加。粳稻灌浆期较长,前期灌浆速率较大,叶中氮素向籽粒转移较多,中期随灌浆速率减小,叶中叶绿素下降速率也减小,后期受低温影响,叶绿素降解速率加大。各氮肥处理叶绿素SPAD值差异并不显著,从平均数值上看,N4>N3、N6>N5,说明晚稻氮肥后移齐穗后叶绿素SPAD值有提高的趋势。

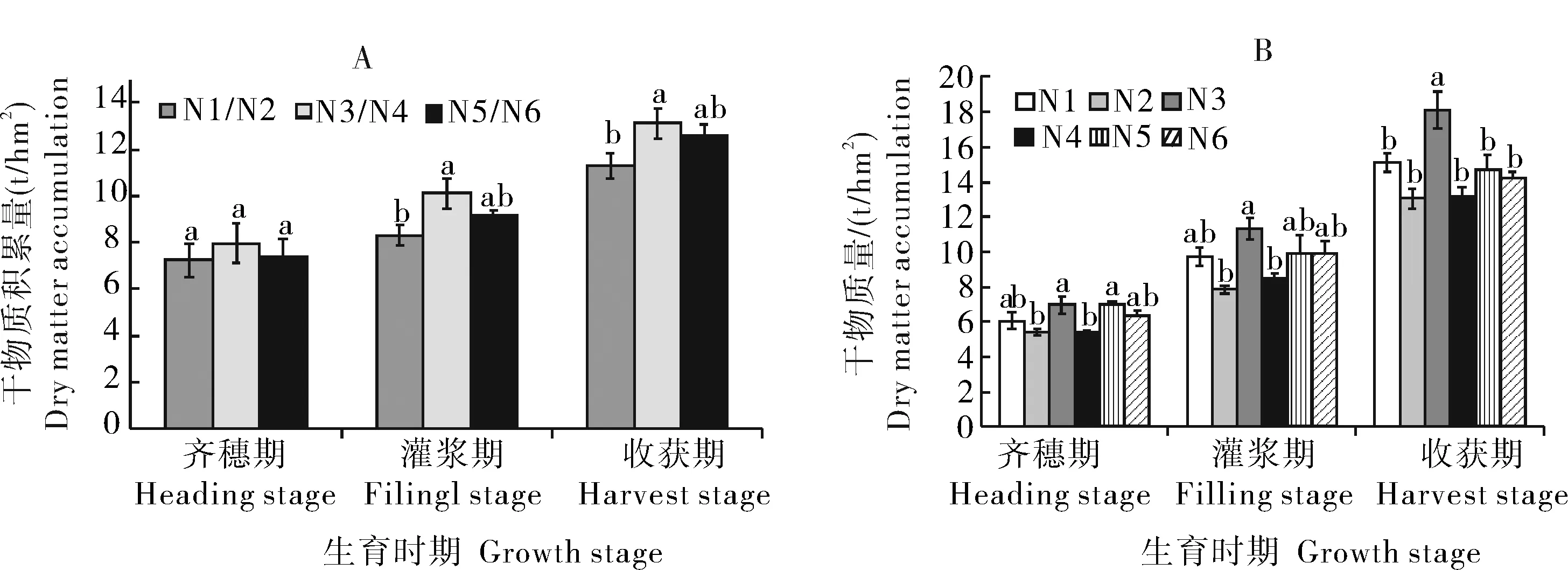

2.4 干物质积累

1)早籼。各处理灌浆期和收获期有显著差异。灌浆期N3/N4较N1/N2提高21.5%,且差异达到显著水平(P<0.05),其余处理间未见显著差异。收获期各处理差异与灌浆期相似。N1/N2、N3/N4、N5/N6齐穗后干物质积累量分别占收获期干物质总量的36.0%、39.3%、41.1%(图4A)。可见,随前氮后移,齐穗后早稻干物质积累量增加。

图3 不同氮肥运筹模式早稻(A)、晚稻(B)稻齐穗后剑叶SPAD值Fig.3 SPAD value of top leaf after heading in early rice (A) and late rice (B) under different nitrogen fertilizer management modes

2)晚粳。不同氮肥处理晚稻干物质积累各个时期呈现显著差异。其中收获期N3显著高于其余处理。在相同早稻施氮模式下,晚稻增加分蘖肥中氮肥的施用量明显提高晚粳干物质积累,在几个生育时期均呈现明显趋势。N1、N2、N3、N4、N5和N6齐穗后干物质积累量分别占收获期干物质总量的32.0%、27.5%、40.0%、27.9%、28.3%和28.4%(图4B)。可见,晚粳稻齐穗后干物质积累没有随前氮后移而增多。但其中N3干物质积累量显著提高,表现出氮肥运筹的两季叠加效应明显。

柱子上不同字母表示处理间具有显著差异。下同。Different letters on the column indicate significant differences among treatments.The same as follows.

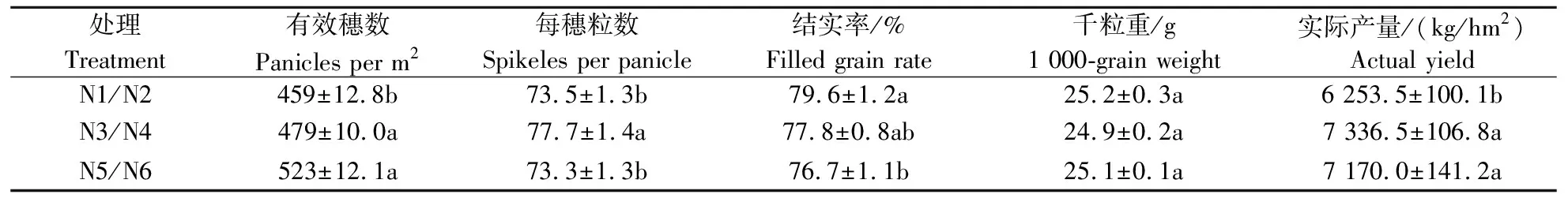

2.5 产量及其构成

从表2看出,对于早稻,N3/N4和N5/N6产量较N1/N2显著提高,增产分别达到17.3%、14.6%。随前氮后移,早稻的有效穗数逐渐增加,但每穗粒数则是先增后降,说明过多的提高穗肥的比例而降低分蘖肥的施氮量,不利于提高每穗粒数,也会降低结实率。

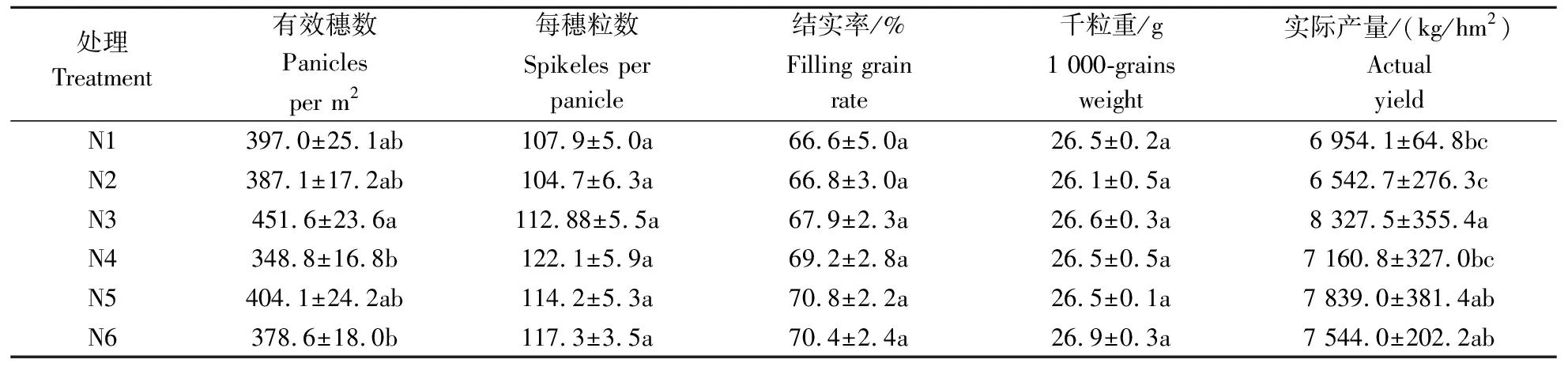

对于晚稻,从产量上看,N1>N2、N3>N4、N5>N6,可见,单就晚稻季而言,氮肥后移产量反而降低。从产量构成上看,水稻产量主要受有效穗数的影响,晚稻氮肥后移有效穗数呈下降的趋势。受两季施氮叠加效应的影响,N3有效穗数显著高于N4和N6,但与其他处理差异不显著(表3)。可见,两季氮肥运筹对晚稻产量的形成具有显著的叠加效应。

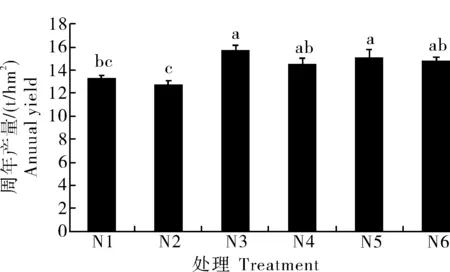

不同氮肥处理周年水稻产量差异显著(图5)。N3和N5周年产量最高,显著高于N1和N2。其中,N5较N2产量提高23.2%。说明,采用周年氮肥运筹对提高”早籼晚粳”双季稻产量的影响十分显著。

表2 不同氮肥运筹模式早稻的产量及其构成 Table 2 The yield and yield components in early rice under different nitrogen fertilizer management modes

表3 不同氮肥运筹模式晚粳稻的产量及其构成 Table 3 The yield and yield components in late rice under different nitrogen fertilizer management modes

图5 不同氮肥运筹下的周年水稻产量Fig.5 Annual yield under different nitrogen fertilizer management modes

2.6 氮肥利用效率

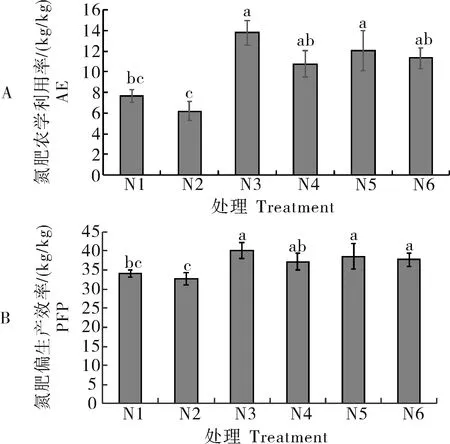

由图6可见,不同周年氮肥运筹下,氮肥农学利用率(AE)和氮肥偏生产率(PFP)差异显著。N3处理下的AE和PFP均表现最高,表现最低的是N1和N2,说明在早稻氮素后移、晚稻不后移时,氮肥利用效率均以N3处理最高,而当晚稻氮素也后移时,氮肥利用率整体呈现下降趋势,以N4的下降幅度最大。

图6 不同氮肥运筹下水稻氮肥农学利用率(A)和氮肥偏生产效率(B)Fig.6 AE(A) and PFP(B) under different nitrogenfertilizer management modes

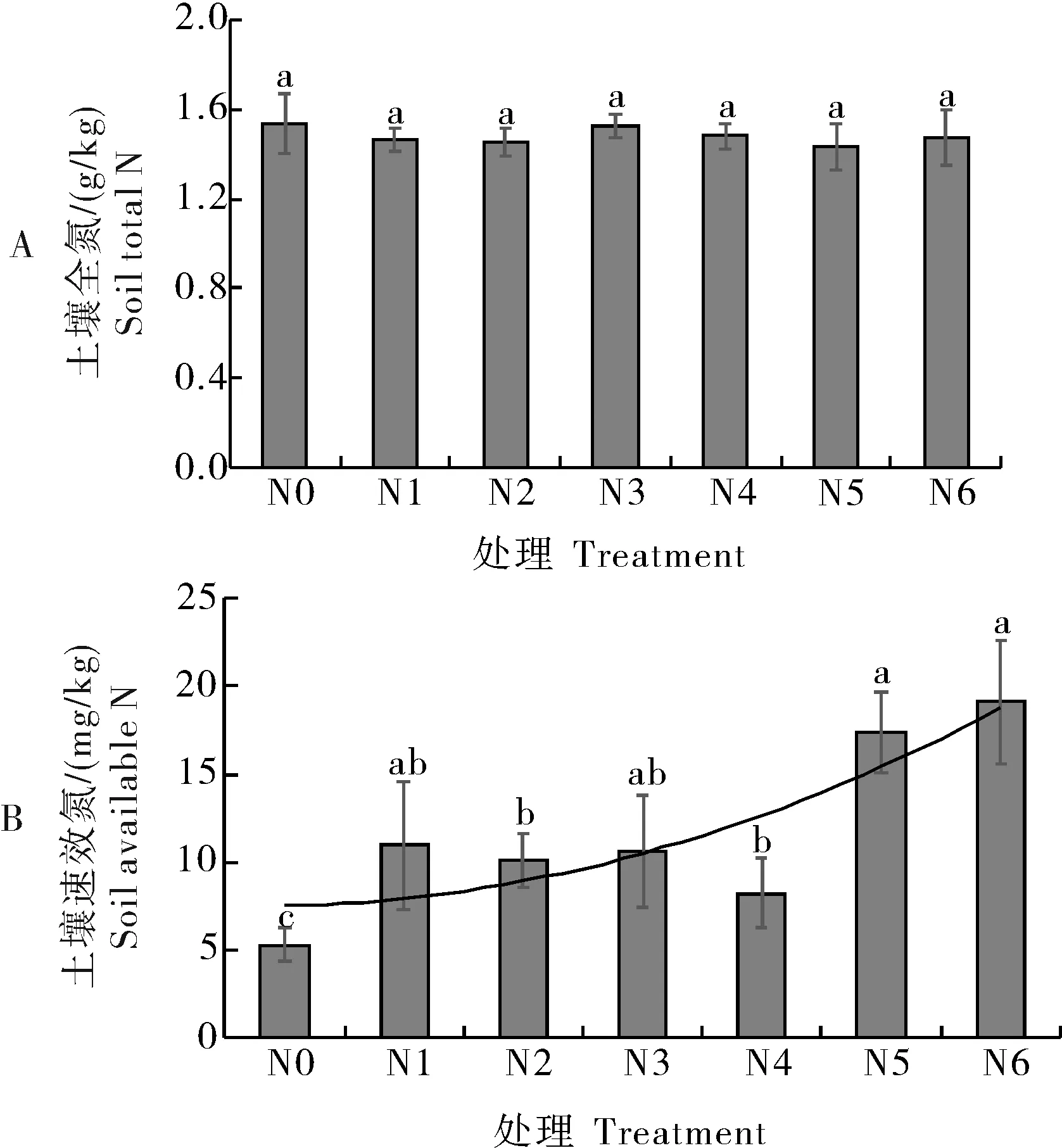

2.7 土壤氮养分变化

从图7可见,土壤全氮受不同周年氮肥运筹影响不显著,而速效氮差异显著。其中N0速效氮含量最低,显然是两季未施氮肥导致速效氮的消耗。除N0外,N4和N2的速效氮含量低;而N5和N6速效氮含量较高,分别较N4高132.6%和111.1%。可见,晚稻收获后,N5和N6处理下土壤未被植株吸收的有效氮较多,其余几个氮肥处理,有效氮残余较少,说明当季利用得较为充分且不会有流失的风险。土壤速效氮的变化趋势主要与早稻季施肥模式相关。

图7 不同周年氮肥运筹下土壤全氮(A)和速效氮(B)含量 Fig.7 Soil total nitrogen(A) and available nitrogen(B) under different nitrogen fertilizer management modes

3 讨 论

3.1 氮肥运筹对双季机插”早籼晚粳”周年生长发育影响显著

长江中游处于种植双季稻的边缘地带,温光资源紧张,合理的种植模式成为缓解问题的首要方法,“早籼晚粳”双季机插模式是延长晚稻灌浆时间的有效措施[6]。前人研究证实双季稻氮肥的施用量[18]对周年产量影响显著,本研究中N3(早稻季基肥、分蘖肥、穗肥中纯氮量为6∶3∶1,晚稻季基肥、分蘖肥、穗肥中纯氮量为5∶3∶2)最佳,其次为N5(早稻:5∶3∶2;晚稻:5∶3∶2),周年产量分别为15.66和15.01 t/hm2。而吴文革等[20]在双季稻北缘试验,认为早晚稻均以基肥∶蘖肥∶穗肥=5∶2.5∶2.5的运筹模式产量最高,说明不同地区因土壤和气候条件差异,产量对氮肥的响应也有很大差异。本研究中早稻季氮肥后移能够显著提高有效穗数(表2),早稻季减少基肥(N5/N6)使水稻前期分蘖数明显减少,但是氮肥后移后推迟了分蘖高峰出现的时间,提高了成穗率,这与曾勇军等[21]追加穗肥的研究结果类似,可显著提高产量。

3.2 “早籼晚粳”模式的氮肥利用效率和应用前期

氮肥是水稻获得高产的重要养分,我国水稻生产消耗的氮肥占世界水稻氮肥总消耗量的37%[22]。所以,提高氮肥利用效率是我国当前水稻种植乃至整个农业系统的重要任务[23]。双季稻也是消耗氮肥的主要水稻种植模式,许柯等[15]认为随基蘖肥占总施氮量比例降低,成熟期氮素积累总量、氮肥表观利用率、氮肥农学利用率及氮肥偏生产力均呈先增加后减少的趋势,本研究中N3处理下的氮肥农学利用效率和氮肥偏生产效率均表现最高(图6),说明早稻氮肥后移不仅有利早稻产量的提高,而且能够提高后茬氮肥水平,提高晚稻对氮素的吸收和利用。所以N3处理周年氮肥运筹对提高全年的氮肥利用率有显著的促进作用,对提高“早籼晚粳”模式在长江流域双季稻区的推广应用、降低氮肥流失、保护环境等方面具有重要意义。