松辽盆地三肇凹陷白垩系致密油成藏特征及主控因素

2021-09-27康德江

康德江

(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆163712)

1 概述

随着世界能源需求的急剧增加,非常规油气资源越来越受到重视。致密油是非常规油气资源中比较现实的部分,也是未来油气增储上产的重要接替资源[1-5]。松辽盆地三肇凹陷白垩系的致密油藏通过技术研究和工程技术的不断探索,依靠水平井和大规模体积压裂技术,在松辽盆地的三肇凹陷已经实施了20口针对源下扶余油层的水平井。其中有ZP1、ZP6、ZP15等一批井钻探效果很好,也有ZP3、ZP10等井钻探效果不理想,主要是由于松辽盆地致密油储集层分布稳定性差、非均质性强、流动机制复杂等特殊性造成的。

2 地质概况

2..1地层

三肇凹陷位于松辽盆地北部,是一个长期继承发展的向斜构造。从地层发育来看(图1),青山口组暗色泥岩是盆地级发育的优质成熟烃源岩,有机质丰度高,暗色泥岩厚度为100~500m,有机碳Toc平均3.14%,有机质类型和生烃潜量较好。在平面上,青山口组一段泥岩是盆地内一套最为主要,也最为稳定的优质烃源岩,其成熟烃源岩分布面积为0.6×104km2,从根本上保证了各类油藏形成的物质基础。优质烃源岩的广泛发育为下伏扶余油层致密油成藏提供重要物质基础。其下伏的白垩系主力油层以下白垩统泉头组地层为主,其与上覆青山口组烃源岩两者紧邻形成了上生下储式的典型源外致密油藏——扶余油层。

图1 松辽盆地地理位置、构造单元位置划分及地层柱状图

2.2 构造

松辽盆地是大型中—新生带具有断坳双重结构的复合型沉积盆地,盆地演化发育了具有“断”、“坳”双重性质的沉积盖层,三肇凹陷就是其中一个较大型的向斜构造,长期相对稳定地控制着区域内烃源岩青山口组一段泥岩的形成与分布。青山口组一段泥岩超压形成于嫩江组和明水组沉积末期,此时正是青山口组成熟烃源岩大量排烃时期[5]。松辽盆地明水组沉积末期以后的构造反转,使得地层收缩,导致已处于超压状态的青山口组一段烃源岩过剩压力进一步增加,在扶余油层顶面诱发形成断裂,青山口组一段高压流体沿断裂向下注入到扶余油层,有利于正向构造部位聚集成藏。

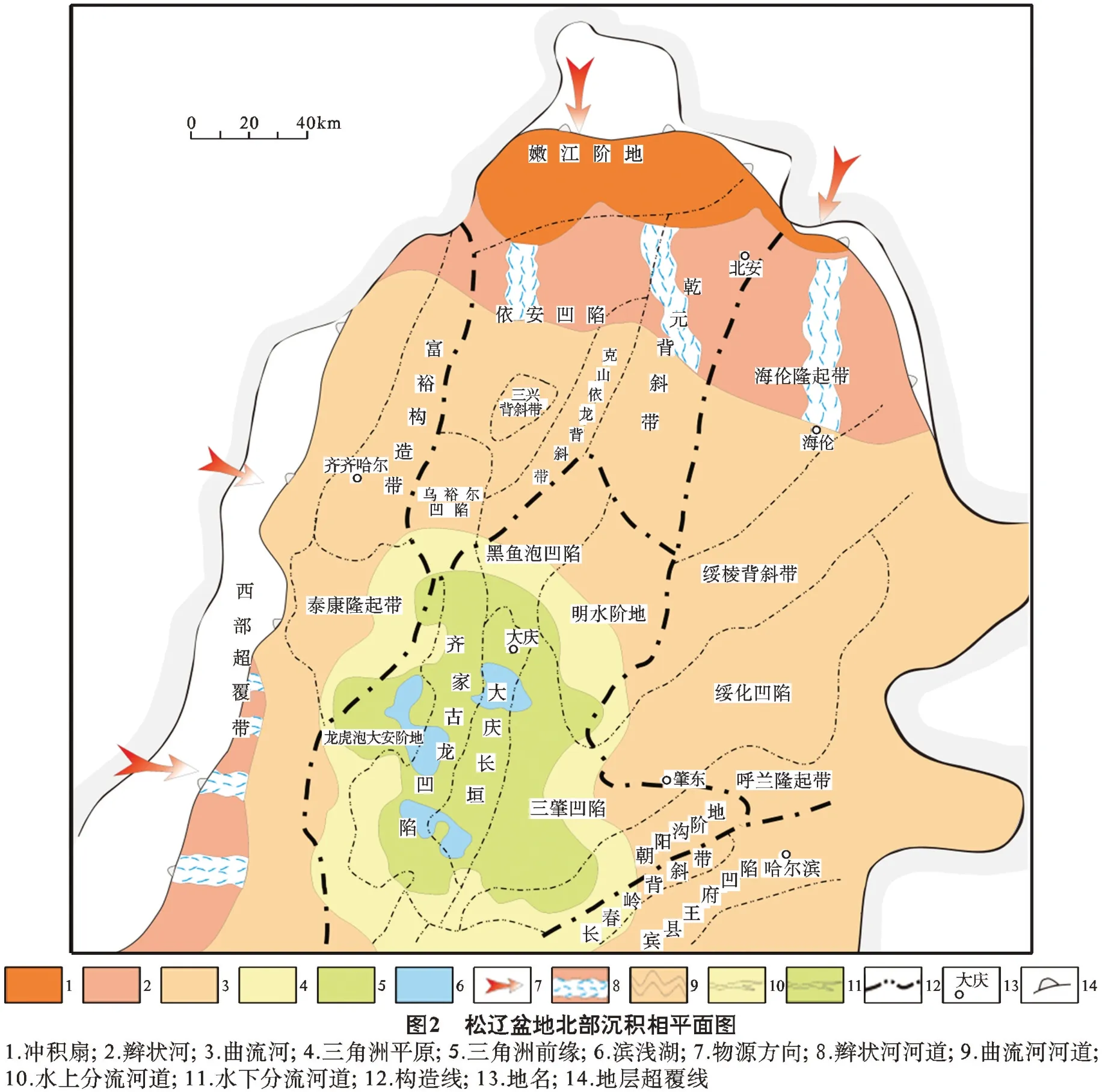

2.3 沉积

泉头组主要发育浅水湖泊—三角洲沉积体系,主要包括分流平原、三角洲前缘和滨浅湖沉积(图2)。泉四段是在盆地整体抬升的基础上发展起来的,此时庞大的河流体系保证了物源供应,在洪水期三肇凹陷的中心部位形成了统一的浅水湖盆。三角洲内部发育的河道沉积砂体一般规模较小,单层沉积厚度较薄,其沉积物粒度明显变细,多以粉砂岩为主。多期河道在垂向上相互叠置,虽然不能像席状砂体一样的叠置连片,但在纵向上仍然可以形成满盆含砂的储层特点,为源下致密油的形成提供了良好的储集空间。

2.4 储层

经统计,分流河道砂体孔隙度平均为10%,渗透率平均为0.8×10-3μm2;水下河道砂体孔隙度平均为9.2%,渗透率平均为0.5×10-3μm2;决口扇砂体孔隙度一般小于10%,渗透率小于0.1×10-3μm2。应用场发射扫描电镜、微米—纳米CT高分辨率成像技术,结合常规分析测试,实现对致密储层孔隙特征的多尺度精细识别及定量表征[6-8]。根据不同物性特征的致密储层含油性、孔喉中含油饱和度差异以及可动油的含量特征,可以将三肇凹陷扶余油层的致密储层分为Ⅰ和Ⅱ类。其中Ⅰ类储层物性条件最好,孔隙度和渗透率分别大于10%和0.25mD,孔喉半径大于150nm,孔隙连通性较好,对应的排替压力也相对较低,一般小于1.5MPa,是最容易形成油气富集的致密储层类型;Ⅱ类储层物性条件略有降低,孔隙度在10%~8%,渗透率在0.1~0.25mD,孔喉半径大于75nm,连通性有所降低,导致排替压力上升,最大可达到3MPa。

3 源下致密油成藏主控要素匹配

3.1 构造控制富集区带

虽然致密油的油气主要富集在以岩性圈闭为主的非常规储层内,从三肇油气整体富集的区域来讲,仍然受到构造诱导,控制着致密油的成藏区带。三肇地区构造埋深差距较大,泉头组顶面埋深从-1350m加深到三肇徐家围子向斜的-1890m。从目前的钻探实践揭示,目前已提交的探明及控制储量基本都是分布在构造相对较高的背斜和鼻状构造上面,这些圈闭大都是埋藏浅、物性好,易于形成常规油气藏。

3.2 相带决定富集层位

三肇地区主要发育三角洲平原、三角洲前缘及曲流河等三种沉积相类型。通过纵向细分层精细的12分研究,沉积相在垂向上的演化也各有不同。在沉积环境变迁的影响下,砂体的类型也发生一定的变化,这就决定了不同层位发育不同类型的储层而导致不同层位油气富集程度不同。经过纵向细分层的沉积微相研究发现(图3),FII1-2—FI3-2时期砂体最为发育,最可能成为潜在的有利储层,最上部的FI1-1油层和最下的FII2油层由于分别受到储层质量、规模和油源供烃影响,不能成为最佳的勘探目的层。

3.3 河道确定有利部位

在三肇地区扶余油层发育面积相对较大、分布范围相对较广的主要是曲流河道、分流河道、水下分流河道、决口扇等四种类型砂体。通过统计上述四种主要类型砂体的物性发现,以曲流河及分流河道物性相对较好,决口扇和水下分流河道砂体物性较差,非均质性较强,不是主要的储集层。其中曲流河砂体平均孔隙度13.8%,平均渗透率为2.3mD,孔隙度大于12%比例占到64%,渗透率大于1mD的比例近40%,Ⅰ类致密油储层比例也占到近30%,充分表明曲流河砂体在四类储层中质量方面是最好的;其次是三角洲平原的分流河道储集层,其平均孔隙度11.8%,平均渗透率为1.0mD,孔隙度大于12%比例占到49%,渗透率大于1mD的比例近22%,Ⅰ类致密油储层比例也占到近25%,是仅次于曲流河砂体的有利致密油储层。与分流河道相比,决口扇与水下分流河道砂体不但具有前文所述的储层厚度小、平面发育不稳定的特点,而且其储层分类一般位于Ⅰ-2类,平均孔隙度在9.6%~11.7%之间,且Ⅰ-2类和Ⅱ储层所占比例明显增加,特别是决口扇储层平均渗透率小于0.4mD的比例达到61%,说明其储层渗透性较差,不利于致密油成藏。

3.4 断砂匹配明确钻探甜点

在松辽盆地中浅层的白垩系泉头组地层,已经发现了典型的源下致密油的规模分布。这种源下致密油主要区别于典型致密油的特征在于储集层紧邻烃源岩,且位于源岩下方,主要依靠源内过剩压力通过断裂下排进入致密储层形成富集(图4)。

扶余油层成藏存在两种供烃方式:

(1)直接供烃方式。这种方式中的砂体靠近烃源岩分布,两者距离较短,不需要断层沟通,成藏动力主要为生烃增压产生的超压,烃源岩生成的石油垂向或者侧向排入储层,具有“近水楼台先得月”的优势。

(2)间接供烃方式。这种方式的砂体与烃源岩需要油源断层沟通,烃源岩生成的石油首先通过断层运移到砂体,再沿着砂体做侧向运移,在岩性尖灭处聚集成藏。这种油藏的分布受到油源断层、砂体厚度和砂体物性的控制。

4 结论

松辽盆地扶余油层作为典型源下致密油,由于河道砂体的规模窄小,纵向分布不集中且非均质性较强的原因,其形成的油气藏具有单砂体小面积成藏且不连片的特点。其成藏多受到断裂、砂体、构造多因素控制,断裂是源下致密油成藏的必要输导体系,在其有效沟通下,油气自上而下充注到泉头组有效储层中,在大型构造的斜坡部位形成有效的致密油藏。而对于扶余油层最为有效的储集砂体就是三角洲平原的分流河道和河流相的曲流河砂体,其主要发育有致密储层中的I类砂体,是最容易形成油气富集的致密储层类型。由于源下致密油的特殊成藏过程,必须综合多种因素考虑才能有寻找到最为富集的成藏区带,准确找到油藏富集部位。