父母积极教养方式对中学生应对方式的影响:社会支持、自我效能感的中介作用*

2021-09-27陈雪明芦旭蓉

刘 拓 陈雪明 芦旭蓉 杨 莹

(1 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300387)(2 天津师范大学心理学部,天津 300387) (3 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387)(4 华东师范大学心理与认知科学学院,上海 200062)

1 引言

应对方式是个体在面对压力事件时所采取的用以减轻心理负担的认知和行为方式,是当今应激研究领域的核心课题之一(张林,车文博,黎兵,2005;Lazarus & Folkman,1984)。已有研究指出,应对方式的选择对于个体的心理健康及主观幸福感的感知均起关键性作用(Chen,2016;Shi,Wang,Xie,Zhang,& Liu,2019)。恰当的应对方式可以有效帮助个体缓解自身压力,使压力事件得到更好的解决。在中学阶段,随着个体身心发育的逐渐成熟及其社会化程度的不断提高,中学生不得不面临来自家庭、学业、人际交往等多方面的压力,而积极的应对方式有助于中学生从这些日常压力事件中获得适应性发展(李彩娜,孙翠翠,徐恩镇,顾娇娇,张庆垚,2017)。那么,哪些因素能够促使中学生形成积极的应对方式呢?

Bronfenbrenner(1992)的生态系统理论曾指出,个体的发展在很大程度上取决于其所处的环境,而家庭在个体发展进程中扮演了至关重要的角色。中学阶段是个体身心发展的重要阶段,独立意识的快速发展使中学生常处于一种与成人相抵触的状态中,但又尚未完全摆脱对家庭和父母的依赖(林崇德,2009)。在这一时期,父母所采取的教养方式对中学生的身心健康发展尤其重要。父母教养方式作为父母在教养子女的过程中所表现出的稳定风格倾向,可以在一定程度上决定青少年能否更好地应对压力事件,不同的父母教养方式可能会导致个体截然不同的应对行为(Baumrind,1978;Bhattacharyya & Pradhan,2015;Koskinen Vescio,2016)。正如父母接受–拒绝理论所述,经常被父母拒绝的个体在任何场所都会表现出更多的防御、敌对、攻击等行为(Rohner & Rohner,1980)。反之,当父母采取积极的方式教养子女时,其子女在遇到困难时更倾向于采用积极的应对方式解决问题(Hong,2013;Wolfradt,Hempel,& Miles,2003)。由此可见,父母采取积极的教养方式养育子女,有利于其子女积极面对问题情境并有效处理压力给自己带来的负面影响。尽管父母积极教养方式对个体应对方式的正向作用得到了较为一致的认同,但现有研究仍无法确定这种作用是直接的还是间接的,故本研究从积极心理学的视角出发,着重探讨父母积极教养方式与应对方式之间关系的内部机制,期望在父母教养子女的过程中起到一定的启示作用。

除父母教养方式外,个体获得的社会支持也对应对方式有良好的预测作用(Khalid & Dawood,2020;Lin,2016;Lin et al.,2020;Lipp & O’Brien,2020;Wu et al.,2021)。社会支持是指个体与社会各方面包括家人、朋友、单位等社会人或社会组织的精神、物资方面的联结程度,以及对于来自社会网络的支持的利用程度,其中包含了主观支持、客观支持、支持利用度三个成分(叶悦妹,戴晓阳,2008;Chen et al.,2020)。具体而言,主观支持是个体感知到的支持,是认为当自己需要时可以获得他人同情与帮助的信念,客观支持是个体实际得到的由他人所提供的物质性援助(Sarason & Sarason,1985);支持利用度则是个体对自己所拥有的社会援助与支持的利用程度。一般而言,社会支持水平较高的个体往往拥有较高的生活满意度并能够更好地应对压力事件(Çevik & Yıldız,2017)。

另外,应对方式还受到中学生自身因素的影响。研究表明自我效能感决定了个体在多大程度上会选择有意义的方式应对压力情境(Konaszewski,Kolemba,& Niesiobędzka,2019)。作为个体对自身是否有能力完成某行为的推测和判断,自我效能感代表了个体对自己能够有效克服困难的自信程度(Bandura,1977)。在面对压力情境时,自我效能感较高的个体倾向于积极地解决问题,努力改善对自己不利的处境,而自我效能感较低的个体在克服困难时则更容易选择放弃(Bandura & Locke,2003)。

近年来,有研究者探究了社会支持与心理压力之间的内部作用机制,发现在二者的关系间,自我效能感和应对方式担任了中介的作用,社会支持能够很好地预测个体的自我效能感和积极应对方式(Liu,Mo,Huang,Yu,& Liu,2020)。此结果在罗杰、崔汉卿、戴晓阳和赵守盈(2014)的研究中也有所体现,该研究发现,主观支持可以通过促进自我效能感的提高而促使个体形成更加积极的应对方式,从而更好地应对压力事件。另外,有研究表明父母积极教养方式是个体社会支持水平的有效预测因素(胡军生,滕兰芳,王登峰,2007)。同样,父母教养方式也与个体的自我效能感存在紧密联系(Masud,Ahmad,Jan,& Jamil,2016),来自父母的爱与理解能够促进个体自我效能感的提高(Koskinen Vescio,2016)。基于此,本研究想要探究社会支持与自我效能感在父母积极教养方式与应对方式之间所起的作用。

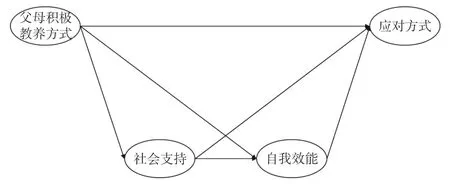

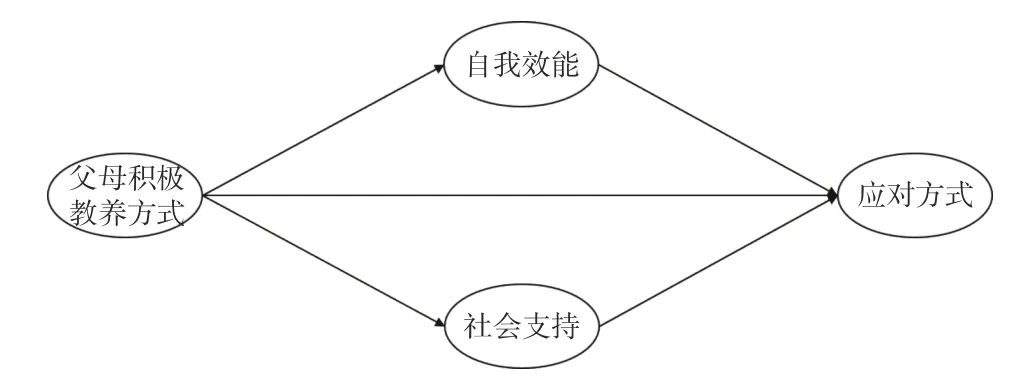

基于前人研究基础并结合中介变量所需满足的条件,假设社会支持、自我效能感在父母积极教养方式与应对方式的关系间承担了中介的角色,故将上述变量纳入总体考量,构建中介模型,以澄清各变量间的作用机制。此外,由于社会支持三个子维度都有其独特的特点,仅考虑一个总的社会支持可能会掩盖掉其各自的独特作用,故对中介变量社会支持进行了更为细致的区分,根据社会支持的三个子维度(下图中以社会支持代替)与自我效能感间是否存在预测关系构建了潜变量链式多重中介模型(图1)和潜变量多重中介模型(图2)。

图1 潜变量链式多重中介模型的结构图

图2 潜变量多重中介模型的结构图

2 研究方法

2.1 被试

以方便抽样的方法从深圳28 所中学选取了3784 名中学生(初一754 名,初二1169 名,高一914 名,高二947 名)。其中,男生1987 名,女生1797 名,平均年龄为14.6 岁,标准差为1.82 岁。6.8%的被试来自单亲家庭。

2.2 研究工具

2.2.1 父母教养方式评价量表

父母教养方式评价量表的中文版由岳冬梅、李鸣杲、金魁和和丁宝坤(1993)修订,包含父亲教养方式和母亲教养方式两个分量表。其中,父亲教养方式涉及六个维度,即情感温暖、理解,偏爱被试,过度保护,拒绝、否认,过分干涉,惩罚、严厉,共包含58 个项目;母亲教养方式涉及五个维度,即情感温暖、理解,偏爱被试,过分干涉、过度保护,拒绝、否认,惩罚、严厉,共包含57 个项目,4 级评分(1=从不,2=偶尔,3=经常,4=总是)。其中,情感温暖、理解属于积极教养方式,而其他各维度属于消极教养方式。该量表信效度良好,总量表在本研究中的内部一致性系数为0.93,其中,父亲教养方式与母亲教养方式分量表的内部一致性系数均为0.87。

2.2.2 社会支持量表

社会支持量表由叶悦妹和戴晓阳(2008)编制,该量表起初用于大学生社会支持的测量,之后将其推广到了中学生群体,效果良好(罗杰等,2014)。该量表由主观支持、客观支持和支持利用度三个分量表组成,共包含17 个项目,5 级评分(1=不符合,2=有点不符合,3=不确定,4=有点符合,5=符合)。得分越高代表被试的社会支持水平越高。该量表信效度良好,总量表在本研究中的内部一致性系数为0.92,主观支持、客观支持和支持利用度三个分量表的内部一致性系数分别为0.89、0.83、0.86。

2.2.3 一般自我效能感量表

一般自我效能感量表的中文版由Zhang 和Schwarzer(1995)共同修订,包含10 个项目,4 级评分(1=完全不正确,2=有点正确,3=多数正确,4=完全正确),得分越高代表被试的自我效能感水平越高。该量表信效度良好(Zhang & Schwarzer,1995),在本研究中的内部一致性系数为0.89。

2.2.4 简易应对方式量表

简易应对方式量表由解亚宁(1998)编制,共包含20 个项目,由积极应对方式、消极应对方式两个维度组成,涉及个体在日常生活中经常采取的应对方式,4 级评分(0=不采取,1=偶尔采取,2=有时采取,3=经常采取)。该量表信效度良好,总量表在本研究中的内部一致性系数为0.79,其中,积极应对方式、消极应对方式分量表的内部一致性系数分别为0.80、0.71。

2.3 研究过程及统计方法

研究采用上述量表对被试进行施测,选取SPSS24.0、Mplus8.0 进行数据处理及潜变量中介模型的构建。在对各量表抽取潜变量的过程中,由于父母积极教养方式和应对方式项目较多,故采用高中负荷法(吴艳,温忠麟,2011)来对项目进行打包处理。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

由于使用4 个量表对同一被试群体进行施测,容易产生共同方法偏差,故采用Harman 单因素检验方法对其进行检验。检验结果表明共有18 个因子的特征值大于1,且第一个因子仅解释了方差的21.37%,小于40%的临界标准,表明本研究的共同方法偏差问题并不严重。

3.2 描述统计和相关分析

由于相关矩阵是模型构建的基础,故进行相关分析。由表1可知,父亲、母亲积极教养方式、社会支持、自我效能感、积极应对方式间均存在不同程度的显著正相关。而消极应对方式与父亲、母亲积极教养方式、社会支持之间均不存在显著相关,且与自我效能感的相关也趋近于零相关。可见,父亲、母亲积极教养方式、社会支持、自我效能感均不存在与消极应对方式的紧密联系,故后文不再探讨消极应对方式的作用机制。

表1 变量间的相关系数矩阵

3.3 潜变量中介模型的构建与筛选

根据前人理论基础及相关矩阵结果,以父母积极教养方式作为本研究的自变量,积极应对方式作为因变量,社会支持、自我效能感作中介变量构建模型。根据社会支持各子维度(主观支持、客观支持、支持利用度)与自我效能感间是否存在预测路径构建6 个潜变量中介模型,即模型1~模型6。由于模型3、模型5 中,客观支持、支持利用度到自我效能感的路径系数均不存在统计学意义,且模型1 的拟合(AIC=297500.980,BIC=297993.824,CFI=0.917,RMSEA=0.063)优于模型2(AIC=297563.360,BIC=298049.966,CFI=0.916,RMSEA=0.063),故最终筛选出三个潜变量中介模型,即模型1、模型4、模型6。

3.4 社会支持与自我效能感的中介效应分析

3.4.1 客观支持、自我效能感的中介分析

以客观支持、自我效能感为中介的模型(标准化路径系数)见图3。

图3 以客观支持、自我效能感为中介的多重中介模型(模型4)

模型4 拟合良好:χ2=2798.287,df=264,p<0.001,CFI=0.941,RMSEA=0.050。父母积极教养方式正向预测积极应对方式、客观支持、自我效能感(β=0.21,SE=0.025,p<0.001;β=0.61,SE=0.013,p<0.001;β=0.31,SE=0.017,p<0.001);客观支持、自我效能感均正向预测积极应对方式(β=0.21,SE=0.025,p<0.001;β=0.34,SE=0.019,p<0.001)。利用ML 法检验中介效应,各中介路径的95%置信区间均不包含0,中介效应显著(见表2)。客观支持、自我效能感共解释了总效应的53.33%,承担部分中介作用。

表2 客观支持、自我效能感为中介的效应分析

3.4.2 支持利用度、自我效能感的中介分析

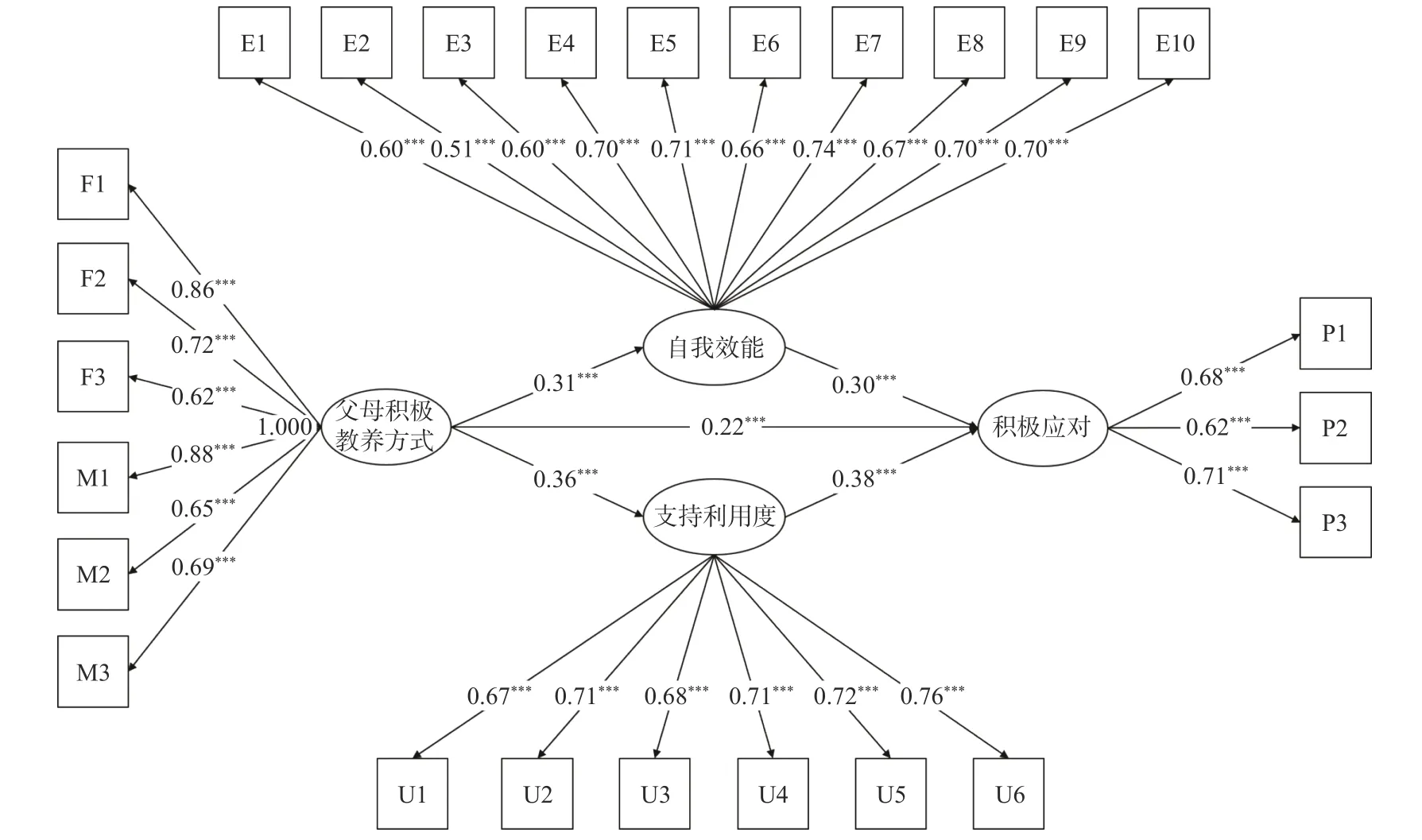

以支持利用度、自我效能感为中介的模型(标准化路径系数)见图4。

图4 以支持利用度、自我效能感为中介的多重中介模型(模型6)

模型6 拟合良好:χ2=4719.790,df=264,p<0.001,CFI=0.901,RMSEA=0.067。父母积极教养方式正向预测积极应对方式、支持利用度、自我效能感(β=0.22,SE=0.020,p<0.001;β=0.36,SE=0.017,p<0.001;β=0.31,SE=0.017,p<0.001);支持利用度、自我效能感亦均正向预测积极应对方式(β=0.38,SE=0.020,p<0.001;β=0.30,SE=0.019,p<0.001)。利用ML 法检验中介效应,各中介路径的95%的置信区间均不包含0,中介效应显著(见表3)。支持利用度、自我效能感共解释了总效应的51.11%,承担部分中介作用。

表3 支持利用度、自我效能感为中介的效应分析

3.4.3 主观支持、自我效能感的中介分析

以主观支持、自我效能感为中介的模型(标准化路径系数)见图5。

图5 以主观支持和自我效能感为中介的链式多重中介模型(模型1)

模型1 拟合良好:χ2=3928.539,df=245,p<0.001,CFI=0.917,RMSEA=0.063。父母积极教养方式正向预测积极应对方式、主观支持、自我效能感(β=0.27,SE=0.020,p<0.001;β=0.36,SE=0.016,p<0.001;β=0.26,SE=0.018,p<0.001);主观支持正向预测自我效能感(β=0.15,SE=0.019,p<0.001);主观支持、自我效能感均正向预测积极应对方式(β=0.26,SE=0.019,p<0.001;β=0.29,SE=0.019,p<0.001)。利用ML 法检验中介效应,各中介路径的95%置信区间均不包含0,中介效应显著(见表4)。主观支持、自我效能感共解释了总效应的41.30%,承担部分中介作用。

表4 主观支持、自我效能感为中介的效应分析

4 讨论

本研究从积极心理学视角出发,着重探究了父母积极教养方式与中学生应对方式之间的关系,并厘清了社会支持、自我效能感在二者关系间所承担的角色。研究结果显示父亲、母亲积极教养方式、社会支持、自我效能感均与积极应对方式存在不同程度的显著正相关,且父母积极教养方式可在一定程度上正向预测个体的积极应对方式,而消极应对方式则与父亲、母亲积极教养方式均无太大关联。

此外,为了探究社会支持各子维度在各变量关系间所起的独特作用,将其进行分开探讨,经过模型筛选与分析可知,社会支持、自我效能感在父母积极教养方式与积极应对方式的关系间担任了中介的角色,且社会支持的三个子维度所承担的作用并非完全相同。具体而言,当客观支持与支持利用度作为中介变量时,仅潜变量多重中介模型成立,而主观支持作为中介时则可满足潜变量链式多重中介模型。简言之,积极的父母教养方式有利于个体自我效能感的提高及其对于社会支持的感知与利用,而较高水平的自我效能感与社会支持亦有利于中学生积极应对方式的形成(胡军生等,2007;Chen et al.,2020;Liu et al.,2020;Konaszewski et al.,2019)。

另外,可从结果中推知,若想提高个体的自我效能感,并不能通过增加个体所获得的物质资源(客观支持)或改变其对于支持的利用程度来实现。然而,通过提高个体感知到的与社会网络成员之间的联结感(主观支持)却可以实现这一目标,从而增加个体对自己能够有效处理各种压力事件的信心程度,进而促进个体的积极应对。此结果与前人的研究较为一致,即个体主观感知到的支持越强烈,就越确信自己可以在必要的时候获得他人给予的帮助与支持,并相信自己能够更好地应对各种突发状况,进而在面对挫折与逆境时更加积极地应对。此现象的发生可能是由于社会支持的三种成分在解释个体的应对行为时具有不同的预测力。社会支持作为一种应对资源,其最简单、有力的衡量标准即为个体是否拥有与他人之间的亲密、信任关系,其效果与个体主观感知到的支持相一致,故主观支持比个体实际得到的物质性援助或其对于支持的利用程度更能预测个体所采取的应对方式。因此,个体的主观支持比客观支持或者支持利用度更有意义(罗杰等,2014;Aumeboonsuke,2017;Thoits,1983,1995)。

总而言之,本研究从理论上解释了父母积极教养方式作用于中学生积极应对方式的内部作用机制,发现社会支持、自我效能感在二者的关系间担任了中介的角色,这具有一定的理论价值。另外,研究表明父母理解子女,并给予子女温暖有助于其子女对于支持的感知与利用及其自我效能感的提高,使其在面对困难时积极应对,不会轻言放弃。这可以在父母教养子女的过程中起到一定的启示作用。

除此之外,本研究仍存在一些不足。首先,本研究仅聚焦于父母积极教养方式与中学生应对方式之间的关系探讨,在后续研究中将进一步探究父母消极教养方式与应对方式间的内部作用机制,并厘清父母积极教养方式与消极教养方式所起作用是否存在差异。其次,应对方式可细致划分为问题解决、求助、退避等分型,后续研究可进一步探究何种教养方式会具体促进哪种应对方式分型的形成。

5 结论

(1)父母积极教养方式能够促进中学生积极应对方式的形成,而与其消极应对方式的形成无关。(2)父母积极教养方式对于积极应对方式的作用并非都是直接作用,亦可通过社会支持和自我效能感构成的中介来发挥间接作用。(3)社会支持中仅主观支持能够促进个体自我效能感的提高,并进一步推动积极应对方式的形成。