司法亮剑,怎样出招?

2021-09-27李天琪

本社记者 李天琪

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将全面从严治党纳入“四个全面”战略布局,把党风廉政建设和反腐斗争摆到前所未有的新高度。

以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气,坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍,坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”。不论从力度、决心还是成效来看,前所未有。

释法有义

2016年春天,对于刑法学界、实务界来说,数月前《刑法修正案(九)》公布实施所带来的喜悦还未褪去,4月18日,最高人民法院、最高人民检察院联合出台《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),可谓是“喜上添喜”。

要知道,2015年11月《刑法修正案(九)》正式施行以后,对于贪污贿赂罪的刑法修订亟待进行司法解释,这在刑法学界已基本形成共识。难得的是,两高司法解释的这场东风来得如此之快。

为什么我们如此期待?

就如同《民主与法制》周刊2016年第18 期约稿北京大学陈兴良教授时,他所说的:“如何对决定贪污贿赂罪定罪与量刑的数额标准进行规定,无疑是一个最为重要的问题,也是一个艰难的选择。”

关注贪污贿赂犯罪相关立法的人可能知道,在1988年全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中,规定的贪污受贿罪的定罪数额是“两千元”。从1988年的“两千元”,到1997年刑法修订时的“五千元”,这么看来,贪污贿赂罪的数额已经提高了一倍还要多。不过,哪怕五千元的定罪数额在“97 刑法”修订时还算合适,但从1997年到2016年,已经过了将近二十年时间,仍然维持五千元的定罪数额,确实已经落后于社会发展。

不能随着时间的推移而保持法律的稳定性,这也正是在刑法中具体规定犯罪数额所带来的一大弊端。

一方面是立法的严重滞后,另一方面是司法实践中五千元数额标准的难以执行。《刑法修正案(九)》的贪污数额“较大”“巨大”“特别巨大”究竟如何设定,成了理论界实务界关注下一步司法解释的重点之一。

对此,当时还是发生过一定的意见分歧。有意见认为:“应该一步到位地将贪污贿赂罪的定罪数额提高到五万元。对于不满五万元的,只有情节较重的,才追究刑事责任。没有达到情节较重程度的,可以进行党纪政务处分。”

另有意见认为:“贪污贿赂罪的定罪数额关系到惩治腐败犯罪的力度,存在一个社会公众的接受程度问题,还要考虑与其他财产犯罪的衔接,不能提高幅度太大。应当先做较小幅度的调整,在将来条件具备以后,再通过司法解释的方法进行调整。”

从最终结果来看,《解释》将贪污贿赂罪的定罪数额标准确定为一万元(特殊情形)和三万元,兼顾了“与其他财产犯罪的数额标准保持一定的衔接与对应”,又结合了实践。

除此以外,在司法实践中争议比较大的问题,如“谋取利益”的认定、赃款去向对定性的影响、人情往来与受贿犯罪的区分等,《解释》也予以明确。

上述司法解释发布的当日,最高人民法院又针对上述司法解释,公开发表“《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用”,对相关条文修改和具体的适用予以进一步阐明。

>>视觉中国供图

其实司法机关出台文件亮剑惩治贪污贿赂犯罪问题,由来已久。两高曾于1999年3月4日,联合颁布《关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知》。最高人民检察院后续分别于2000年12月21日、2010年5月7日,下发《关于进一步加大对严重行贿犯罪打击力度的通知》和《关于进一步加大查办严重行贿犯罪力度的通知》。这些司法文件的颁布,为查办行贿犯罪案件发挥了一定的作用。

讲到这里,最高人民法院2019年颁布的另一份文件就不得不提。它的出现被视为“几乎堵死了贪官们逃避刑罚的后门”般的存在。

2019年6月1日最高人民法院出台的《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》(以下简称《补充规定》)正式实施,对《刑法修正案(九)》施行后,依照刑法分则第八章贪污贿赂罪判处刑罚的原具有国家工作人员身份的罪犯的减刑、假释作出补充规定。明确对拒不认罪悔罪的贪官不予假释,一般不予减刑;被判处无期徒刑和由死缓减为无期徒刑的,执行四年以上方可减刑。同时强调对贪污贿赂罪犯适用假释时,应当从严掌握。

换句话说,在刑罚相同的情况下,贪官要比其他罪犯监内服刑更长时间才能获得减刑资格。特别是,被判处无期徒刑的贪官,原来是两年后可以减为有期徒刑,新规之后则要延长至4年后方可减刑。

形象点说,在《刑法修正案(九)》施行后,像2018年5月因受贿罪被判处无期徒刑的孙政才、2018年11月因受贿罪被判处无期徒刑的魏民洲,按照《补充规定》,他们至少须在2022年5月、11月之后才能获得减刑资格。

检察有方

职务犯罪案件性质特殊,在办理职务犯罪案件过程中,加强监检衔接,完善职务犯罪案件办理工作机制,成了检察系统高度重视的工作内容。

据悉,2018~2019年,全国检察机关共受理各级监委移送职务犯罪40326人。其中2018年受理16092 人,2019年受理24234 人,同比上升50.6%。经审查,决定提起公诉28387 人,决定不起诉954人。2020年1 至11月,全国检察机关受理各级监委移送职务犯罪18541 人,提起公诉15052 人,不起诉827 人。

最高人民检察院第三检察厅(职务犯罪检察厅)副厅长韩晓峰前不久接受媒体访问时介绍,为确保案件质量,突出办案“三个效果”的有机统一,对重大案件,检察机关坚持提前介入,严把案件事实关、证据关,重要问题加强与监委、法院沟通,确保办案质效。

北京、山东等地检察机关完善办案规范、统一证据标准,黑龙江、江西等地细化提前介入工作细则,河北、江苏等地制定退回补充调查工作规程,吉林、陕西等地完善指定管辖等沟通协调机制。

自国家监察体制改革以来,检察机关能否主动适应改革要求,强化办理职务犯罪案件中的互相配合、互相制约,推动建立权威高效、衔接顺畅的工作机制成了备受关注的问题。实践证明,我们的检察机关的确做到了,可以看出,前述举措都是有力的证明。

2020年7月21日,最高人民检察院发布以职务犯罪检察工作为主题的第二十批指导性案例。据当天新闻发言人介绍,近年来,职务犯罪案件呈现以下特点:贪污贿赂犯罪是主要职务犯罪类型;基层公职人员职务犯罪占绝大多数;个别案件犯罪数额特别巨大,影响十分恶劣;检察系统积极适用违法所得没收特别程序办理了一批案件。

同时,检察机关受理的职务犯罪案件中,贪污贿赂类犯罪占比超过80%,所涉罪名集中在贪污罪、受贿罪、行贿罪和挪用公款罪。渎职侵权类犯罪占比10%左右,所涉罪名主要集中在玩忽职守罪、滥用职权罪、徇私枉法罪等。

在检察机关受理的职务犯罪案件中,乡科级以下公职人员占80%以上。此类犯罪主要发生在工程建设、征地动迁、惠民资金、专项补贴等资金密集、监管薄弱领域,且农村基层组织工作人员职务犯罪增幅明显,蝇贪、蚁贪类案件占比较大,基层公职人员仍是腐败犯罪高发群体。

少数职务犯罪分子利欲熏心,疯狂敛财,不计后果,涉案金额十分巨大,有的涉案金额高达几千万、上亿元。其中既有小官大贪,也有高官巨贪。

在职务犯罪中,司法工作人员知法犯法,实施相关职务犯罪行为,性质更为恶劣。也难怪有人说:“一名法官的昏庸,其危害有时候胜于十名杀人犯的恶行。”

截至2019年年底,全国检察机关共立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件871 人。而单2020年全年,全国检察机关立案侦查的司法工作人员相关职务犯罪案件数、人数便大幅增长,实现了“双破千”,立案侦查1400 余人,同比上升63.1%。

司法实践中,执法、司法领域中存在的危害司法公正、侵犯公民权利的犯罪行为,通常与诉讼活动中的违法犯罪行为交织在一起。

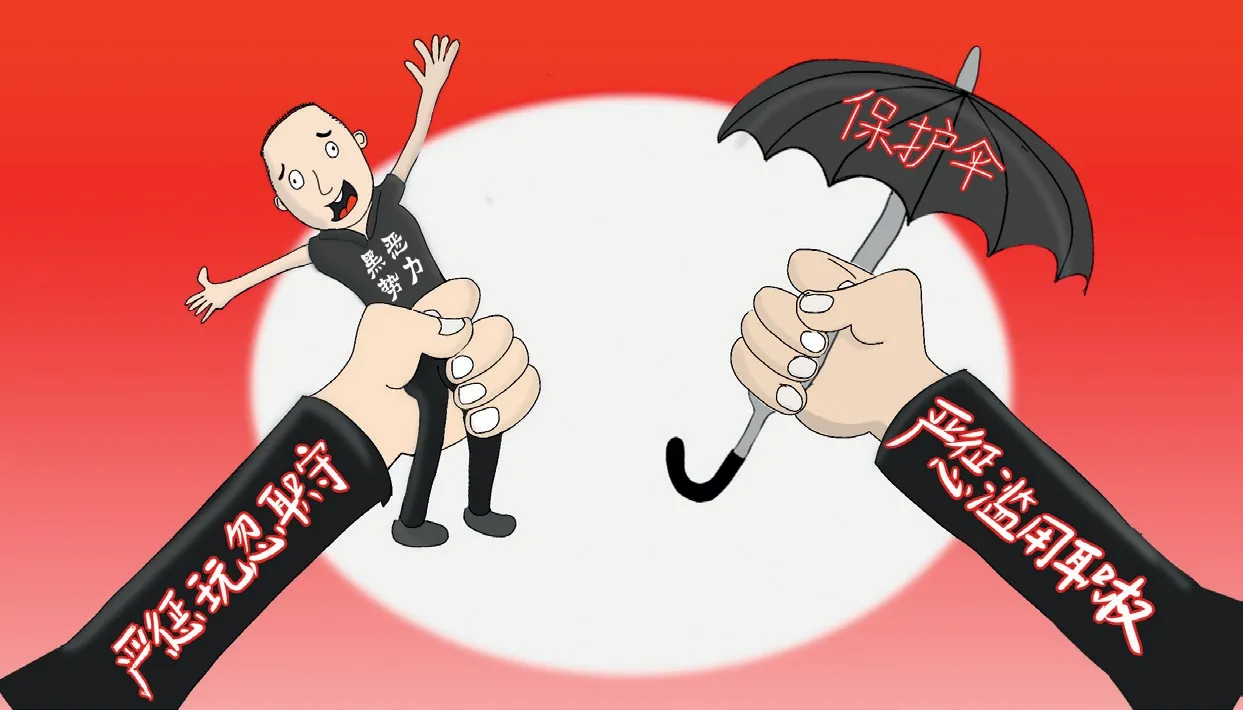

最高检第五检察厅厅长侯亚辉介绍说,2020年,第五检察厅积极稳妥推进司法工作人员相关职务犯罪案件侦查工作。其中,针对山东检察机关在办理傅振锋涉黑犯罪案件时发现的“保护伞”案件,线索涉及地区多、阻力大、案件重大疑难复杂等困难,经报最高检领导批准后,第五检察厅直接领办该案,组织山西、上海、江苏、山东等相关省份侦查骨干参与办理,有效突破了案件,确保了办案效果。

同时,检察机关紧紧抓住刑罚变更执行中考核奖惩、会见通信、安排劳动岗位、调换服刑场所等容易发生司法不公和腐败问题的重点环节,突出查办徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪。

过去一年,刑罚变更执行领域中,检察机关适时亮剑,一批大案要案、窝案串案被依法查处,有力地惩治了其中的腐败问题。

2020年9月,巴图孟和“纸面服刑”案经媒体曝光后,引发社会强烈关注。1992年5月12日,因发生口角,未满19周岁的白永春,被未满18 周岁的巴图孟和捅了3 刀,不治身亡。然而,被以故意杀人罪判处有期徒刑15年的巴图孟和,却在三个月后被“保外就医”,回家过上“纸面服刑”的逍遥生活。

>>刘源制图

>>资料图

针对巴图孟和“纸面服刑”案,检察机关督促呼伦贝尔市提出对涉案56 名人员进行党纪政务处分,涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理的意见。

从云南孙小果被判死刑后违规减刑出狱,到内蒙古巴图孟和故意杀人后“纸面服刑”15年,再到郭文思违规减刑9次后释放,多起案例显示,违规违法减刑、假释、暂予监外执行等涉“减假暂”司法腐败损害法律权威、破坏社会公平,必须强化对权力的制约监督,压实主体责任,深查司法领域违纪违法行为,维护司法执法公平公正。

据侯亚辉介绍,2021年,全国扫黑除恶专项斗争将进入常态化,全国政法队伍教育整顿工作即将全面启动,要在政法系统来一场刮骨疗毒式的自我革命,坚持刀刃向内。

追赃有招

在围绕职务犯罪检察主题最高检编发的第二十批指导性案例中,从“明确追加起诉标准”“认罪认罚从宽制度适用”“正确处理提前介入意见与审查起诉意见关系”“普通程序与违法所得没收程序衔接”等方面下功夫,检察机关加强办案引领指导,发挥了积极作用。

其中,谈及违法所得没收程序,真正做到加大程序适用力度,震慑心存避罪幻想的外逃人员,起到卓有成效作用。

“反腐败追逃追赃,既要把人追回来,也要把赃款追回来。”

对外逃腐败分子依法适用违法所得没收程序,是依法惩治腐败的重要法律武器。发挥特别程序的作用,确保腐败分子不论逃得多远、逃匿多长时间,都不会逃脱法律的惩处,最大限度地为国家挽回经济损失,是职务犯罪检察部门必须做好的一项重要工作。

>>资料图

2020年7月21日,在最高人民检察院新闻发布会上,最高人民检察院第三检察厅(职务犯罪检察厅)厅长王守安介绍,近年来,我国检察机关积极参与反腐败国际追逃追赃和国企跨境腐败治理工作,充分发挥违法所得没收程序对外逃腐败犯罪分子的警示、教育和惩治作用。依法对30 名逃匿、死亡的贪污贿赂犯罪嫌疑人提出没收违法所得申请,追回违法所得5.56 亿元,确保不让腐败犯罪分子在经济上占到便宜。

据统计,2020年1至11月,全国检察机关共受理适用违法所得没收程序案件15 件15人,向人民法院提出申请6 件6人,法院一审裁定没收违法所得2.94 亿元。

前不久,韩晓峰接受媒体访问时,详细介绍了检察机关具体如何适用“违法所得没收程序”这一制度。

整体可以概括为三大方面:“积极推进,加大程序适用力度”“加强对重点案件的指导,突出办案效果”“不断探索总结,加强规范化建设”。

在加大程序适用力度上,韩晓峰介绍,按照刑事诉讼法规定,对犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件应当没收违法所得的,由人民检察院向人民法院提出申请。检察机关加强与监察机关沟通协作,做好案件筛查、审查,对符合适用条件的及时向法院提出没收申请。

在加强重点案件指导上,上级检察院加强办案指导,重要问题报最高检审核把关,确保案件依法规范办理。中国农业银行股份有限公司金融市场部投资中心本币投资处原处长白静违法所得没收一案,最高检派出指导组全程指导,先后组织7次座谈会、视频会研究案件,取得了较好的办案效果。

在加强规范化建设上,继2017年会同最高法院发布实施《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》后,检察机关探索总结程序适用中的具体问题,对违法所得范围认定、违法所得“高度可能性”证明标准、出庭示证质证重点等问题进行明确细化。

2020年3月,“天网2020”行动正式启动,中央纪委国家监委牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,紧盯未归案“百名红通人员”,把近5年内出逃、县处级以上、涉案金额较大、群众反映强烈的职务犯罪外逃人员纳入挂牌督办范围,加大对国企、金融和扶贫民生领域外逃腐败分子的追缉力度。

2021年2月22日,中央纪委国家监委网站公布数据,“天网2020”行动共追回外逃人员1421 人,其中“红通人员”28 人、监察对象314 人,追回赃款29.5 亿元。

2020年也被誉为“追赃工作年”。

2020年1月3日,湖南省岳阳市中级人民法院就“红通人员”犯罪嫌疑人彭旭峰受贿及其妻子贾斯语受贿、洗钱违法所得没收申请一案公开宣判,裁定没收犯罪嫌疑人彭旭峰、贾斯语在境内的违法所得人民币1 亿余元、黄金制品以及在澳大利亚、塞浦路斯、新加坡、圣基茨和尼维斯联邦等国家的资产;对彭旭峰、贾斯语违法所得追缴不足部分,继续追缴。

“人跑了,赃款赃物照样要追回。”

本案的一大亮点是,在彭旭峰及其妻子贾斯语逃匿境外不到案的情况下,依法运用违法所得没收程序,对两人在境内外的违法所得及其他涉案财产裁定没收。这是坚持以法治思维和法治方式开展追赃的生动案例,宣示了对外逃人员违法所得一追到底的坚定决心,对外逃腐败分子形成有力震慑。

与此同时,我国反腐败国际合作的“朋友圈”也在不断扩大。在联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等多边框架下,我国积极阐述中国主张,多次把追逃追赃写入国家领导人重大多边峰会和双边会晤文件,展现了对国际反腐败合作的信心与决心。

截至目前,我国已经与81 个国家缔结引渡条约、司法协助条约、资产返还与分享协定等共169 项,与56 个国家和地区签署金融情报交换合作协议,初步构建起覆盖各大洲和重点国家的反腐败司法执法合作网络。

我们相信,运用政府合作、违法所得没收程序等手段,对境外赃款进行查找、冻结、没收和返还,实现境内赃款“藏不住、转不出”,境外赃款“找得到、追得回”,确保不让腐败犯罪分子经济上占到半分便宜。