第三空间:南头古城改造中的空间转向与关系重构

2021-09-26杨清童谭富强

杨清童 谭富强

摘 要 爱德华·索亚在列斐伏尔空间本体理论基础上提出了“第三空间”。当今都市空间大多为充满“想象与真实”的第三空间,经过多次改造的深圳南头古城便属于其中之一。通过实地调研与资料搜集相结合的研究方式,从第三空间的理论视角探索南头古城改造后发生的 3 种空间转向。并探讨改造过程中改造团队、城中居民、政府等不同主体介入带来的关系重构,最后得出南头古城改造产生的 4 点影响。一是改善城中村环境,增强文化氛围;二是加速资本流动,优化资源配置;三是城市力量的强势介入导致原有社会空间解体;四是社会关系复杂化,权力斗争性加强。

关键词 社区改造;南头古城;第三空间;空间转向

引用本文格式 杨清童,谭富强. 第三空间:南头古城改造中的空间转向与关系重构[J].创意设计源,2021(4):16-21.

The Third Space: Spatial Turn and Relationship Reconstruction in the Renovation of Nantou Ancient City

Yang QINGtong,Tan FUqiang

Abstract Edward Soja proposed "Third Space" based on the spatial ontology of Henri Lefebvre. Today's urban space is mostly the third space full of "imagination and reality". Nantou Ancient City in Shenzhen, which has undergone huge transformations, belongs to one of them. Through field investigation combined with document, this paper discusses the changes in “Third Space”in this ancient city to occur after transformation, and transformation in the process of team, residents and the government involved in the relationship between different subjects such as refactoring. Finally it is concluded that the following effects in Nantou Ancient City transformation. Improving the environment of urban villages and enhancing the cultural atmosphere; accelerating capital flow and optimizing resource allocation; the strong intervention of urban power leads to the original social space disintegrating; the social relations are more complicated and the power struggle is more strengthened.

Key Words community innovation; Nantou Ancient City; third space; spatial turn

在本世纪剧烈的城市化进程中,城市不仅是文化的“容器”,也逐渐成为一个巨大的展示场,展示著多样的文化。随着城市的极速扩张,城中村以当代城市发展的另类模式出现,暴露了城市演变过程中的诸多“病症”。作为经济特区城市,深圳城中村面积约占城市总面积 1/6,超过 2 000 万人口中约有 900 万人住在城中村,城中村 16.7% 的空间容纳了深圳 45% 的城市人口。目前,深圳已进入“后城中村”时代,正经历二次城市化的浪潮[1]。

深圳众多的城中村中,南头古城因是当代城中村与历史古城的高度融合,成为城市化进程中独具另类性的当代空间。南头古城始建于晋代,至今已有1 700 余年建城史。在明清两代,南头 古城是深港地区的政治、经济、军事中心,管辖着包括今天的深圳、珠海、中国香港和中国澳门等地区。清代前期,南头城池在“净海迁界”期间曾遭损毁并被放弃,之后又复建。直至建国初期保安县政府外迁,南头古城才终结了它 1 700 余年的城市历史,回归为南头村。近年来,陆续有社会组织聚焦南头古城,利用资本力量进行城中村项目改造,如第一次的参与主体都市实践建筑事务设计所及第二次的万科集团。改造后的古城不再是最初的“落脚城市” [2],其与城市的边界正在消弭。那么,当古城的物理空间被改造后,其第三空间有哪些转变?不同主体的介入带来了何种关系重构,又对其产生何种影响?

一、理论视角

(一)第三空间

列斐伏尔创立了基于实践生产的“空间本体论”。美国学者爱德华·索亚继承了其理论,并进一步提出“第三空间”概念。所谓“第三空间”,是在“第一空间”和“第二空间”基础之上延伸而来的。

“第一空间”指涉可感知的、物质的客观空间,旨在建立关于空间的形式科学。与“第一空间”相反,“第二空间”是想象的、精神性的主观空间,旨在以观念构筑经验世界,对空间进行主体性的、反思的、哲学的、个性化的阐释。事实上,这两种空间并无明显的区别界限。“第三空间”基于社会实践基础之上,将抽象与具体、主观与客观、真实与构想、精神与肉体、可知与不可知、意识与无意识等汇集一堂,侧重探讨空间内外的相互关系。由此可见,第三空间不仅对第一空间和第二空间的认识论进行了批判、否定,而且又对二者加以肯定、建构,从而实现肯定性的解构和启发性的重构,解决了第一空间与第二空间割裂对立的状况,形成了第三空间无穷的开放性和辩证的相关性。

正如当下,图书馆由传统功能单一的图书借阅、购买空间,变为日趋智慧化、数字化的“第三文化空间”[3]。南头古城这般融合了艺术空间、图书空间、博物馆等多样空间为一体的综合体是一个极其多元、复杂的空间,仅从其表面的空间结构进行探析并不全面。因此,从第三空间探讨南头古城实体空间的组成,可开启多元视角,更具创新性地探讨空间转向。

(二)场域

1980 年,布尔迪厄对早年较朦胧的概念进一步提炼,并在《实践感》中将“场域”作为一个核心概念进行阐述。1992 年,他在《艺术的法则:文学场的生成与结构》中详尽介绍了场域概念。简单而言,场域是一种用于分析现代社会的工具。“根据场域概念进行思考就是从关系的角度进行思考。……从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或一个构架。正是在这些位置的存在和它们强加于占据特定位置的行动者或机构之上的决定性因素之中,这些位置得到了客观的界定”[4]134。

场域首先是实体的空间,在此空间中有不同的“行动者”[4]131。他们具有一定资本,产生行动后会形成权力斗争的空间场域。另外,布尔迪厄也提到,“在高度分化的社会中,社会的和谐统一体是由一些相对自主的社会微观世界组成”,可称为“子场域”,这些“子场域”又具有不同的特点。此类无形的、权力的场域代表了系列复杂的关系网络,不仅象征着空间的复杂性,也反映出当今社会的变动性。因此,“场域”的特点可归纳为空间性、关系性、相对独立性、象征性,跳出了实体论、实证主义层面,在主观主义、唯心主义层面得以进一步阐述[5]。南头古城既是实体空间,也是更充满斗争的权力空间,这个场域中有政府、开发公司、艺术家、当地居民的介入。正是这些相对独立但具有内在关联的群体在场域中运动,最终交织成一层层关系网络。因此,运用场域理论有助于更直观地分析空间与关系的内在关联。

我国现处于城市化浪潮之中,城中村正演变为大量的“间隙”空间。不过,从第三空间出发,研究城中村改造的资料相对空缺。因此,本文将南头古城作为案例,研究重点聚焦于空间和权利的内在关联,由此回答“南头古城的空间转向带来了何种关系重构”这一问题。理论层面上,本研究为我国城中村改造提供理论借鉴。现实层面上,通过个案分析,挖掘城中村的特殊功能,为城市空间提供创新性实践经验。

二、研究方法与案例地调研

本次研究方法之一是文献研究法,拟通过搜集与社区改造相关案例、第三空间及场域等相关理论了解已有的研究成果,包括但不限于期刊杂志、研究生论文、国内外理论书籍,为研究论题积累理论基础。二是现场实地调查。主要采用以下几种方式。(1)观察法。通过多次实地走访南头古城,亲身體验当地改造后的空间形态和人文风俗。(2)访谈法。在南头古城内选择性地和不同身份的人面对面交谈,获得第一手资料,进而针对访谈对象的对话进行深入分析,探究南头古城背后的社会秩序。

调研时间集中在 2020 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 27 日,因为此阶段恰逢改造后的南头古城重新开放。为吸引游客,主办方举办了系列展览、活动,这也为调研提供了契机。调查者多次前往南头古城现场,感受工作日和周末古城氛围的差异,亲身观看城内展览,体验社群活动,并以拍照、录像、访谈等方式收集有关古城的资料。调研期间共计访谈 5 人,包括社区志愿者、城中村老板、社区居民、展馆保安等角色。

三、南头古城的空间构成

南头古城承载着千年历史,也沉淀了各发展时期的社会和文化。历代古城居民通过实践生产活动主观赋予客观,将精神力量转化为物质力量,最终造就了经由人类实践的社会空间。古城的发展史与爱德华·索亚在《第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程》中提到的 3 种空间有一定一致性,其在两次改造中以城市文化实践的方式驱动自我复兴,逐渐从单一的物质性空间向物质性空间与精神性空间相融的第三空间转变。

(一)第一空间

第一空间中,都市空间是“物质化”的物理空间,可根据其外部形态直接把握,即人们在现场可通过多个感官度量空间的宏观环境与微观分部。第一空间的特征为“集中对表象进行准确的描绘”,并从“外在的社会、心理和生理物理过程中寻求空间的解释”[6]108。

在快速的城市化背景下,南头古城最初的第一空间是城内居民面对突然爆发的市场需求多次翻建,以最大限度地扩充自家宅基地,从而形成的高密度“握手楼”。这些楼房主要提供给外来务工人员,居住为其主要功能,随之衍生出饭店、超市,形成了居住和小型商业高度混合的形态。

在 2017 年的第一次改造中,南头古城打破了“落脚城市”的单一空间形态。经过都市实践建筑设计事务所的规划、设计,经由艺术介入古城,以“起承转合敞聚隐”为空间叙事结构的改造主线,将点状分布的建筑空间和室外场地串联为展线,在关键节点上进行空间重塑,旨在最大限度地弥补南头古城缺少公共活动空间的短板。经统计,此次改造增添 6 处公共空间,包括翁城广场、书院广场、十字街广场、报德广场、创意工厂与集市广场和大家乐舞台多功能厅。以上空间在 2017 深圳/香港双城双年展活动期间为活动提供了展览、演讲、互动等功能场地,在活动之后仍旧为古城内居民所使用。

在 2019 年的第二次改造中,空间的分布更倾向板块化,分为南门、中汇、西集、东廊 4 大板块,还融入了文创板块。其在 2017 年活动基础之上进行了“加减法”并行的空间改造方案,即拆掉翁城广场、大家乐舞台多功能厅,关闭南头议事厅,修建竹园广场、同源馆、杂交楼,改造报德广场、十字街广场。总体而言,两次改造的物理空间位置大致相同,均以中山街为主要的改造核心,在其“线”上的部分“点”进行翻修、新建、拆除等改造活动。改造后的古城不仅是可供居住的物理空间,也是充满艺术、旅游等新业态的社会空间。

(二)第二空间

第二空间的都市空间是一种具有想象性的虚构空间,在形象性、自足性的思想和符号化的表象中概念化[6]165,使身处空间中的人运用自身的经验构想形成观念,是一种为获得城市空间知识而形成的框架和方法。第二空间更侧重于精神空间的建构,试图赋予精神极大的权力,将想象的空间转化为真实的空间。

2017 年以前,未经改造的南头古城功能单一,属政府“头疼”的偏远地带。在南头古城的两次改造过程中,第二空间的痕迹才逐渐展示出来,而建构空间话语权的主体正是改造发起者。第一次改造中,都市实践团队的公司性质为建筑公司,长期的建筑实践为其积累了丰富的旧建筑改造经验。因此他们力争在保护古城内建筑的原真性和丰富性基础上,以深圳设计联合会主办的深港双城双年展为契机,将艺术介入社区,重塑公共生活。正如负责人孟岩在接受三联生活周刊采访中提到,“双年展其实是城市实验和改造示范,通过壁画、装置、介入新的作品等,把南头老的东西读出来,新的东西植进去,让城市和城中村长在一起,彼此融合”[7]。他们希望在改造中不仅有他们(政府、艺术家和该团队)的参与,更能吸纳当地居民的加入,以实现“城市共生”的愿景。这是从根源上对文化层面、社会层面、空间层面中不同的起源、状态、价值观的认同与包容,是对主流文化中心主义的反叛。因此,其想象空间是较为绝对的“乌托邦”。

2019 年的第二次改造由万科集团负责,其性质是房地产公司,改造理念倾向于深挖南头古城的历史价值,走产业化道路。因此,他们提出“设计+”策略,结合文创发展趋势加以整合资源,用文化产业激活古城,带来空间、人口结构转变和消费、产业结构升级。万科集团所想打造的南头古城以“粤东首府、港澳源头”为定位,以“源·创·艺·活”为品牌理念,为古城带来新生的创意活力与高质量的美好生活。就其改造理念而言,此次改造致力于通过产业结构升级优化人口结构,实现空间环境升级和业态消费多元化。但相较于 2017 年的改造,本次参与主体较为单一,仅政府、万科集团、万路设计咨询,是寻求相对理想化的乌托邦。

(三)第三空间

第一空间可利用第二空间认识论为自身论述,第二空间的解释也可投射至具体的物理空间。但在索亚看来,仅有这两个空间消减了都市空间的复杂性和活力,他更贊同“三元辩证法”。即在历史的维度中寻求空间的转向,扩大现代都市空间问题研究的视角。因此,第三空间以第一、第二空间为基础,进一步容纳了主观与客观、精神与肉体、真实与想象相结合的空间,这既是结构化的个体,也是带有集体痕迹的经验和动机。

1.第三空间的他者性

正如索亚在国际学术会议上所说,第三空间最显著的特征是“他者性”,是资本主义、社会主义的新的创造物[8]。索亚的第三空间是一个充满想象且开放的空间,但在 2017 年以前,南头古城尚不具备这样的特质,与城市仍处于分裂的状态。

直至第一次改造,在都市实践团队的规划、设计第二空间的构想之中,南头古城的第三空间被逐步建构,成为实际的、再现的空间。报德广场、创意工厂与集市广场和大家乐舞台多功能厅等新空间的出现是南头古城物理空间的转变,正是这些空间搭建为古城居民营造了更多可进行公共活动的场景。如出现于 20 世纪 80 年代的大家乐舞台,曾经是满足大量年轻外来务工人员业余文化生活的场所,并在深圳全市范围内兴建。这是具有相同生活背景的外来群体通过该舞台寻求文化认同的表现,也是他们作为“他者”坚守边缘化的行为表征。

2.第三空间的混杂性

在第二次改造中,南头古城的空间转向趋于各种文化相融的混杂性第三空间[9]。如改造后的大家乐舞台是双年展的多功能厅,承载演讲、论坛、戏剧、电影放映等功能。但改造者又希望最大化保留“大家乐舞台”非正式演出场所的特征,因此其在活动空闲时仍作为居民日常休闲、集会的场所。除此以外,翁城广场的半圆形艺术装置、报德广场的书店与壁画、集市广场的咖啡厅皆为第三空间的标志,也是城市多元文化镶嵌入城中村的符号。第三空间在此消融了南头古城“是城又是村、既非城也非村”的二元对立。此阶段重点是消除城与村的空间分裂,空间建构的指向对象是城内居民,旨在通过改造让更多城内居民融入城市生活,形成更具空间表征的第三空间。

3.第三空间的历史性

新旧相结合的历史性也是第三空间鲜明的特征之一。万科集团对南头古城内各个历史时期的建筑进行了大量精细地修缮工作,力争在保留古韵的同时放眼未来,融入多样的文化元素。基于“源·创·艺·活”的多维度升级,此阶段的南头古城运用解构再重构的思维,不再局限于关键节点,而是整体的街区化改造,融入多个文化版块的活动,如设置“南头1820”“南头新生厂”“南头牌匾故事展”等 6 个常设历史文化展,开设简阅书吧,举办“美丽南方LIVE周末音乐派对”等。物理空间从中山街的重要节点扩展至整条街,乃至街区背后的北坊,空间更具开放性,一些具有历史属性的标志更显著。仍未进入街区便有关帝庙、可免费观看的“南头 1820”沉浸式数字展览及处于古城核心位置的牌匾故事馆和新安县衙。多处空间都在用现代的话语传递历史中南头古城形象,以深化游览者对南头古城第三空间的历史记忆。

由此可见,古城经历了(第三空间)生产符号—(中介)传播符号—(参观者)提前收集符号—(参观者)实地验证符号的符号化过程,而参观者的主体角色也从城中村居民转变为包括外地人、本地人在内的多样化游客,空间构建的指向对象正是游客。这正是第二空间中规划者致力营造充满历史感空间的意图所在,即让游客从繁忙的工作中抽离出来,进入现实与历史混合的空间,在漫游南头历史的过程中得到心灵的慰藉。最终,参观者在南头的第一空间中,在规划者所构想的第二空间引导下,逐渐向混杂的第三空间靠近,实现历史性、社会性、空间性的三元统一。

总体而言,两次改造打破了南头古城封闭、静止的空间状态,原本单一的文化架构也随之改变,推动了南头古城演化为物质性的第一空间、想象性的第二空间与他者性的第三空间层层叠加的、具有多种含义杂糅的空间。同时,古城中的大家乐广场、新安县衙等建筑分别成为各自改造阶段中标志性、符号化的象征,也成为吸引外界前往现场消费、打卡的文化资本。这恰好说明空间开发使资本空间化,原有的和新进入的资本力量在空间中不断博弈,文化空间混合着多重资本力量逐渐深化为空间内权力斗争的场域。

四、场域中空间关系的转变

第三空间的他者性、混杂性和历史性使人更加明晰南头古城内在的历史变迁中,外来者集聚所带来的混杂关系,不同关系在无形空间中交织构成了一个庞大的场域。在南头古城的改造过程中,由于群体社会出身、地位和代表利益不同,背后被赋予的权力存在差异性,导致群体构成的社会结构具有不平等性。这也是古城内斗争性场域形成的前提条件,而政府、开发商等资本力量在场域中发挥了独特的链接作用,为本不存在共性的各场域搭建桥梁。最终,场域中政府作为最高话语权以统治地位的行动者身份通过资本符号化的形式,为其开发理念赋予正当性和合法性。

(一)南头古城中的“行动者”地位

布尔迪厄认为,当物质的、文化的、社会的和象征的资源作为“社会权力关系”发挥作用时,他们才可称作“资本”,资源与索亚的第一空间有着异曲同工之妙,因为物体此时均停留于物质性的物理状态。在进入空间前,行动者会预设资本运作的利益与价值,此时他们尚处于想象的第二空间。不同的行动者在第二空间发挥着能动性转换资源的性质,在将第二空间上升为第三空间中发挥了不可或缺的作用。

第一次改造中,改造的落脚点是城市共生,主要为缓解深圳城中村与都市之间的矛盾,改善城中村居民缺少公共空间的窘状。因此,原有行动者为城中村居民,处于被统治状态;新介入的行动者是政府和城中村改造团队,处于相对的统治地位。第二次改造中,“粤东首府、港澳源头”是落脚点,指向目标是吸引更多样的外来人群,不再局限于城中村内人群,原有的三角关系变为四角关系链,行动者的社会关系复杂化。不过,政府和改造团队仍处于统治地位,新加入的游客群体和居民属于被统治地位。两次改造中,作为统治地位的改造者们均未采用激进的策略,而是偏向保守与继承。但不可否认的是,随着相关行动者数量不断增多,南头古城的场域斗争也会增强。

在走访南头古城过程中,采集到 4 份当地不同角色的访谈数据,包括志愿者、城中村的商店老板、工作人员及城内居民。他们都是“被统治者”,但对于改造持有不同的态度。志愿者、工作人员和城内居民作为改造后公共空间的使用者,生活舒适度得到提升。但城中村的商店老板位于离中山街较远的位置,抱怨改造、施工带来的诸多不便。其中,客流量减少、收入下降是南头古城改造带给商店老板的致命一击。因此,外来群体带着第三空间的期待视野走进古城,但古城内居民原有的生活习惯、行为准则、社会关系被迫改变。作为关系密切的行动者,他们必定会进行更加频繁的“斗争”。

(二)南头古城中的多维空间

改造后的南头古城不再是过渡区的落脚城市,而是开始走向城市内部。重要的节庆活动和社群活动会在此举办,年轻人开始涌向这里的书吧、咖啡馆,创意生活节等品牌活动也被逐个搬上南头古城的“舞台”。南头古城正在脱下城中村的外衣,走向城市多维空间的生产,这种多维生产正是古城场域中各行动者背后资本不断博弈所呈现出来的状态。

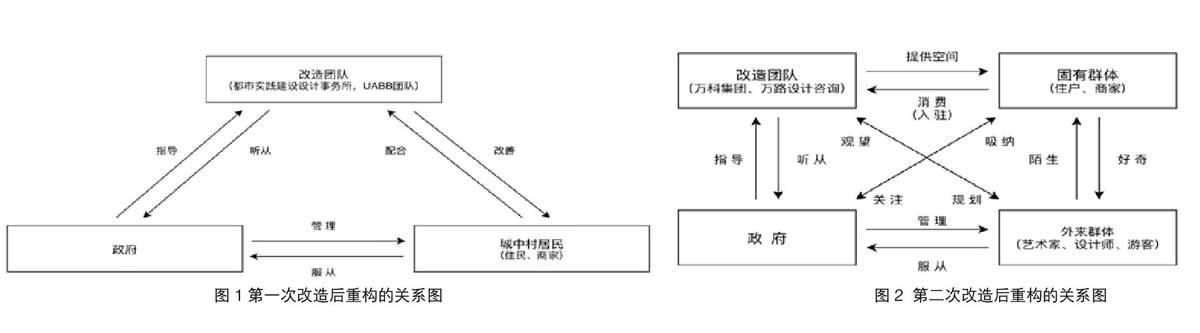

资本地产生与运作离不开行动者,离不开行动者在场域中占据的位置和相互关系[10]。居民作为宅基地的拥有者,土地是他们与统治者博弈的经济资本,因此他们在参与改造时能够决定是否出让土地,且以此获取大额赔偿金。政府是该场域中地位最高的统治者,他们可以通过制定政策改变南头古城的发展方向,以及决定是否强制收回居民土地,这是垄断性的制度资本。开发商通过改造可获得政策性的多重优惠,他们拥有的是经政府授权开发的体制化资本,其介入打造了文化空间,故而也是文化资本的初期生产者。第一次改造是为展览服务,改造方的资本伴随着展览的落幕退出南头古城,其生产的文化空间归还于居民使用,所以该阶段的场域运动相对稳定。第一次改造后重构的关系图如图 1 所示。

在第二次改造后,外来群体的持久性介入为南头古城带来了更多不确定性。原有的商店需要服务更多陌生的人群,相对固定的社会关系结构被破坏,且居民的生活空间变为被游客参观的第三空间。不仅如此,由于中山路上新开设了大量的商店,原先的商店被迫挤压至主路旁的小巷中,长此以往,个体与个体、群体与群体之间自然会形成不可避免的冲突。但在此过程中,游客的增多使商店在服务不同人群后,更能了解城市的消费需求,不再局限于城中村居民的需求。艺术家、文化组织入驻南头古城有助于城内居民在参加各类文化活动过程中了解城市的发展动向,不再处于闭塞的“落脚城市”。外来的艺术家在南头古城中也以边缘化的姿态对城市的宏大敘事进行着反抗,虽然这种反抗是零散而非整体性的,仅发挥着审美的作用,且极少付诸社会行动。但正是这种碎片化的行动在居民生活、游客体验、政府考察等方面向不同接受者发出信号,提出了权力的反抗,推动着南头古城关系场域中的动态变化。总之,这次改造既是倒逼城内的固有群体更新迭代,也加深了政府、外来群体对住户、商家等固有群体的了解,形成了互动性更强的场域运动。第二次改造后重构的关系图如图 2 所示。

五、影响分析

南头古城从第一空间逐渐演变为如今的第三空间,多方主体的介入带来的不仅是实体空间装潢与结构的改变,还有空间内部的人在此场域中利用各种资本交换、转化而形成复杂的交叉关系。因为资本分布向来不均,这也是场域运作的根本动力。因此,各行动主体作为资本的拥有者,在资本斗争的过程中必然会产生多元的影响。

经过两次改造的南头古城不再是凌乱、单一的街道,包含着井井有条的各式商铺。沿着中山路一直往前走,游客可以消费街道两旁的网红店,如“钟薛高”“GATHERING 薈真集”,还能沿途参观艺术展、历史展馆,如“广东会馆”“南头 1820”。这些新商铺的入驻为南头注入了更具时代脉搏的文化血液。

(一)加速资本流动,优化资源配置

从 2017 年至 2019 年,两次改造带来了资本的快速流动,极大程度改善了城中村的资源配置。资本的产生和运作都离不开与南头古城相关的行动者。改造者带着政府批准的制度化资本进入古城,对古城的旧楼、街道等空间进行改造,优化了环境资源配置。同时,外来的艺术家以各具特色的文化资本将艺术作品搬进南头古城,带来了古城稀缺的文化资源。这些资源、资本汇集在一起共同构成南头古城这个充满活力的场域。

(二)城市力量的强势介入导致原有社会空间解体

未经改造的南头古城几乎与城市处于隔绝状态,这个社会空间中的关系网络和行为准则有别于城市。此外,伴随新资本渗入南头古城不同角落后,导致了原有社会空间的解体,造成了人地关系的转变与人口结构的变化。从单一的住户、商家到艺术家介入,再到游客、文创工作者等,南头古城的人地关系不再限于居住,而是向商业、娱乐等形态演变,人口结构也呈现多元化的发展趋势。随着改造的深入,原联接先城内居民的“亲情、血缘、权威”逐渐被城市中的政府、企业、游客等主体间的“业缘、友情、合作”等新要素替代[11]23-27。资本带来了外来商户、游客等“新移民”群体,以往类似于传统乡村的熟人社会格局被打破,人与人之间的联系趋于社会性、商业化。

在瓦解城中村的社会关系网络城市空间资本化过程中,城市中的伦理价值观无形地输入至南头古城。以往,南头古城内城中村居住的人群之所以选择这里,不仅因为地理位置优势,更重要的是这里的居民大多来自相似的县城或村庄,有共同话语。大家乐舞台就是最好的证明,其原本是外来居民在城中村自娱自乐的群众表演场地,但在改造后被拆掉,这其实便是改造瓦解原有社会关系网络的显著标志。

此外,“落脚城市”正向现代化“第三空间”发生转变,经过改造的南头古城不再是原先的“落脚城市”。一方面,早期的外来居民已在此完成贫困向富庶的过渡,迁出古城。另一方面,南头古城自身角色发生转变。如今的古城是城村融合的第三空间,是一个包含物质和意识的复合体,也是社会进步和生产力发展的产物,不仅包含城乡之间政治、经济、文化重叠的部分,也容纳了一切城村对立的因素[11]23-27。在这第三空间中,多个主体向其发力,共同作用于南头古城,推动古城与城市相融,进而演变为城市的名片。

(三)社会关系复杂化,权力斗争性加强

游客、艺术家等主体的介入会使原有的社会关系复杂化,原住民之间合作共生的平衡架构被打破。实际上,早期居住于南头古城的居民完成了自身角色的社会转变,已走向城市更加重要的位置,依然留在南头古城的居民更多是以饭店老板为代表的群体,他们难以凭靠自身现有的资本进行权力反抗或选择更合身的空间,唯有留在原处。当这类群体不断累积矛盾,整个古城作为权力的场域便有更强的斗争行为。因此,处于领导地位的社会主体在改造过程中需要充分考虑当地民众的意见,尽可能地考虑被领导者的想法。

六、结语

南头古城经历了由“城”变“村”,又因城市化大潮席卷而演变为“城中村”,戏剧性地实现了城村身份的两次反转。如今的改造使得南头能够重新以“古城”的面貌和世人见面,转向公共性质的文化交流空间。这不仅是多元共生的第三空间,也是多主体博弈的权力场域。改造者的理念也从最初弥补城与村的差异转变为打造港澳源头。虽然改造方式有待时间检验,但理念的推进是温和的。不过值得注意的是,由于政府是城市改造的主体,在改造中秉持着自上而下理性的规划,容易忽视城中村居民的诉求,游客和艺术家等外来群体的“入侵”常会引发原有群体不满,带来更多反抗和斗争,这样的空间不具有正义性,也违背了改造者的初衷。因此,不仅是南头古城,每一座城市的发展也绝不取决于单一行为主体的意志,而应是多个主体基于自身的价值取向不断交流、磋商,最终形成一股合力促使城市整体向前。

参考文献

[1]孟岩.策展南头:一个城/村合体共生与重生的样本[EB/OL].(2021-07-10).http://www.urbanus.com.cn/uabb/uabb2017/exhibition-venue-design-concept/.

[2] 道格·桑德斯.落脚城市——最后的人类大迁徙与我们的未来[M].陈信宏,译.上海:上海译文出版社,2012:32-37.

[3]卫军英 , 刘晶 . 公共图书场域转型的空間变迁和价值重塑 [J]. 中国出版 ,2019,451(2):39-43.

[4] 皮埃尔·布尔迪厄,华康德.实践与反思[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,2012.

[5] 翁冰莹.布尔迪厄文艺场域理论研究[M].厦门:厦门大学出版社,2019:27.

[6] 黄继刚.爱德华·索雅的空间文化理论研究[D],济南:山东大学,2009.

[7] 拆除之外,城中村的另一种可能性是什么?[EB/OL].URBANUS 都市实践(公众号),(2020-10-20).https://mp.weixin.qq.com/s/LWGprjf2NU18UHfeFhq1AQ.

[8] 陈忠,爱德华·索亚.空间与城市正义:理论张力和现实可能[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2012,33(1):1-6.

[9]Bhabha,Homi K.The Location of Culture[M].London and New York:Routledge,1994:38.

[10] 郭文,王丽.文化遗产旅游地的空间生产与认同研究——以无锡惠山古镇为例[J].地理科学,2015,35(6):708-716.

[11] 杨佩佩,李文军.他乡与故乡——再谈城乡一体化中的第三空间[J].湖北科技学院学报, 2017,37(4).

杨清童,谭富强

深圳大学