海上风电工程全生命周期数字孪生解决方案

2021-09-24叶晓冬

金 飞,叶晓冬,马 斐,滕 彦

(上海勘测设计研究院有限公司,上海 200434)

海上风电近年来在技术革新和国家政策的驱动下实现了跨越式发展,进入了大规模开发建设阶段,这对工程建设的质量和效率提出了很高的要求。海上风电工程涉及范围广,工程复杂度高,具有建设条件复杂、专业种类众多、可到达性差、运行维护困难等特点。同时,近期国家能源主管部门出台了一系列海上风电建设管理和价格政策,明确了海上风电的补贴退坡的节奏,更突显了海上风电全生命周期的精细化管理和成本控制的重要性[1]。因此迫切需要通过数字化和信息化等手段,推动海上风电工程高质量高效率发展。

近年来数字化智慧风场的建设成为业内的一个热点,围绕体系架构[2]、解决方案[3]、项目管理[4]、运营维护[5]等方面做了很多研究工作。然而,大多数研究只关注工程规划设计、施工、运维中某些阶段,目前国内能够覆盖海上风电全生命周期的数字孪生研究尚处于起步阶段。

对于海上风电工程规划设计阶段,上海勘测设计研究院有限公司在数字化方面做了很多研究与应用[6- 7],创建了三维协同设计平台,建立了完整的全专业海上风电场三维数字化模型,以整体风电场全专业BIM模型设计为核心,在BIM模型的基础上进行碰撞检查、设计优化,避免后续施工阶段出现大量返工工作;通过参数化建模等创新应用提高设计效率与质量。

对于海上风电工程施工阶段,基于BIM技术的项目管理系统能够基于BIM模型对各类项目实现可视化管理,以BIM模型的变化更新来反应现场实际施工进度和成果,实时掌握施工进程[8],并同时利用BIM施工方案模拟可以对施工的重点或难点部分进行可见性模拟和分析,提高施工方案的可执行性。

对于海上风电工程运维阶段,目前设备资产的资料信息分散缺少统一的管理体系。同时风电场设备监测、环境监测等各业务系统的独立造成了数据孤岛,缺少业务协调。现有多数监控系统界面根据业务类型划分子系统,运行人员要查看多个子系统数据时需要来回切换界面窗口或多屏查看,增加了无效操作时间,无法有效提高工作效率。

1 难点与关键点

1.1 全生命周期数字孪生体系

目前针对海上风电工程单个建设阶段已有数字化实施案例,而能够覆盖全生命周期的数字孪生体系研究是一个难点,其关键在于BIM模型及数据能够在规划设计、施工、运维阶段中得到继承、深化与提升。基于规划设计阶段建立的BIM模型,施工阶段进行模型深化,并赋予施工属性信息,竣工时形成数字资产;运维阶段基于前述阶段的BIM模型,将实时监测数据与模型互联,并进行相关应用。由此建立的全生命周期的数字孪生体系能够充分发挥数字孪生的优势,提升工程数字化价值。

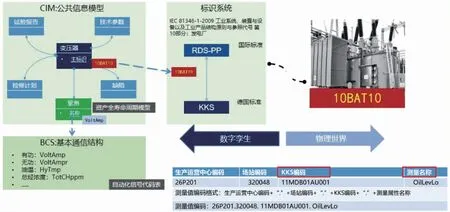

1.2 信息分类与编码标准

由于国内海上风电行业发展起步较晚,尚未形成成熟的编码体系。而海上风电与其他传统能源相比,有着很多不同点,需要建立起符合海上风电工程的信息分类和编码标准,实现数据信息模型的唯一索引,标识各种不同类型的系统、设备和部件,同时标识在工程建设过程中涉及的各类信息,如各类文档、单元工程、人员、组织等,并作为各专业设计人员,采购人员,项目管理人员、现场施工人员、运营维护人员等之间联系的纽带。

BIM模型需要与施工进度计划、项目成本、运维监测数据等数据的进行双向关联,模型关联上述数据后,能够在浏览模型的过程中,查看任一构件对应的进度计划节点工期、清单工程量和造价、设备监测状态等信息[9]。模型与业务数据的关联,可以提供给不同业务人员和项目参与方获取所需的信息,在同一个模型的基础上,确保项目数据的一致性,并能够直观地通过模型可视化的方式呈现。

1.3 全生命周期的数字资产体系

为了提高设备资产在全生命周期中所产生信息的高利用率,需要将各阶段的资料信息进行数字化处理以数据库形式储存,并使用一个唯一索引将数据库与设备资产关联,形成物理设备的数字资产体系,如图1所示。

图1 数字资产体系示意图

2 解决方案

海上风电工程全生命周期数字孪生解决方案以BIM技术为核心,结合GIS、数字孪生、大数据、人工智能等前沿信息技术,服务海上风电工程规划设计、施工、运维阶段,实现全生命周期内的智能化、数字化、信息化的创新运用。BIM模型及数据在全生命周期内中得到继承、深化与提升。以下按照规划设计、施工、运维各阶段进行方案内容的详细介绍。整体方案的架构如图2所示。

图2 全生命周期数字孪生解决方案架构图

2.1 规划设计阶段

2.1.1主要功能

智慧规划设计平台能够实现风场智能选址布局、环境条件分析,并且集成海上风电设计过程各专业所使用的各类工具,为各专业协同设计提供了基础。充分运用BIM、大数据、云计算等新一代信息技术,融合了气象信息库、时序数据库、GIS地图服务、图形引擎、各类算法库等服务支撑工具,在规划阶段可为用户提供包括测风数据评估、风电场宏观、微观选址及发电量计算、风资源评价、地形图生成及处理、工程海域波浪要素设计等功能,结合造价信息管理平台得出的经济评价,得出最优的风场布局与风机规划布局方案。通过三维协同设计平台整合包括风机机组、海上升压站、海缆及地形地质在内的BIM信息模型和GIS模型,实现设计可视化、审核智能化,减少了过程协调中各种资源消耗。

三维协同设计平台可实现碰撞检测、净高分析、管道综合优化、工程自动算量、三维出图、场景漫游等功能。通过智慧设计平台对整个新能源电站的设计工作流程进行统一管理和控制,实现信息的集中存储和访问,并对校核或审批权限进行管理。通过协同工作模式减少过程协调中各种资源消耗,避免设计时专业间的碰撞问题和重复修改的过程,提高设计过程的效率和设计质量。

2.1.2创新应用

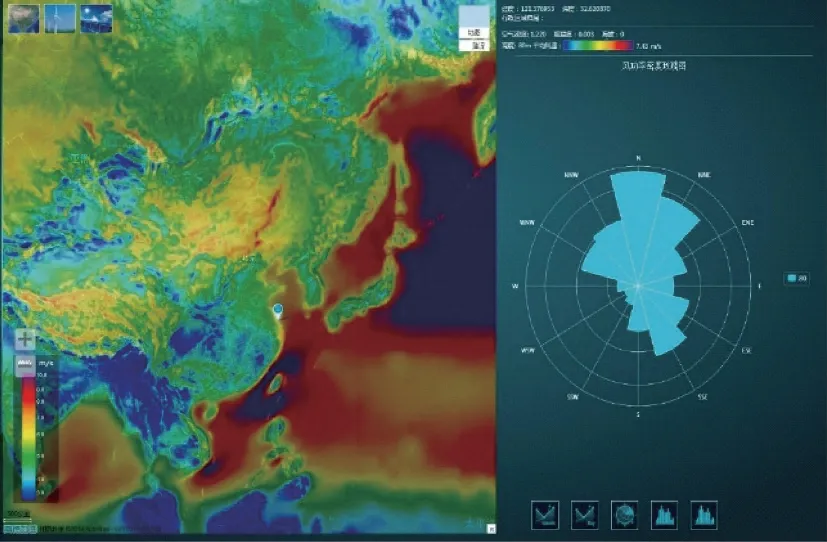

(1)智慧选址

智慧规划设计平台基于云计算技术构建,能够输出全国任意区域200m×200m精度格点数据、风资源分布图谱信息(如图3所示);基于GIS空间分析技术,将风资源分布图、海图、海洋功能区划图、海洋气象信息加载到同一地理空间进行综合分析,分析结果为风资源评估、海洋环境评估提供可靠依据。平台可根据分析结果提供风电场的宏观、微观的推荐选址。确定选址后,平台可自动规划装机容量。

图3 风资源图谱分析

(2)参数化单元库与出图

对于钢结构节点、电气桥架等复杂结构的建模难点,平台创新性地利用BIM软件的自定义参数化功能,将海上升压站钢结构中的常用节点类型以及电气桥架通过参数化编程的方式制作成单元库(如图4所示)。参数化单元库在不同项目中快速调用,大大提高建模效率。同时,配合二维切图,可以将三维模型快速转换成二维图纸,同时支持二维图纸与三维模型联动,参数化修改的参数能够反映在二维切图中,大大提高了出图效率。

图4 参数化单元库

2.2 施工阶段

2.2.1基本功能

智慧施工管理平台为工程建设参与单位提供BIM协同工作平台与管理数据中心。BIM协同工作平台以集成各专业的BIM模型为核心载体,关联施工过程中的进度、质量、安全、文件、工程量等信息,利用BIM模型的形象直观、可计算分析的特性,为工程的进度、质量管控等提供数据支撑,为工程建设参与单位提供全阶段的信息查询与分析服务。施工管理数据中心将施工阶段中产生的管理数据进行集成与融合。各参与方可在基于BIM的智慧建设管理平台上进行模型变更管理;建设方可利用平台基于轻量化的BIM模型进行动态可视化的进度计划管理、质量管理、安全管理以及成本管理模块的应用及数据填报,利用平台更有效的实现工程进度的动态控制,进而提高施工质量和有效控制施工进度。

2.2.2主要应用

根据设计阶段的BIM模型,进行施工深化。对深化后的BIM模型进行4D施工组织方案模拟,根据风电工程分部分项划分情况、施工节点进度、工程施工特点及现场实际情况,对三维模型进行实体切割,形成可以反映施工作业对象和结果的施工作业单元实体模型,再与施工进度相链接,形成4D施工资源信息模型,根据构件选择施工机械及机械的运行方式,确定施工的方式、顺序和所需临时设施及安装位置,通过预演进度对整体施工方案进行优化及调整。同时,对专项BIM施工方案模拟,对重要的施工环节或采用施工工艺的关键部位等施工指导措施进行模拟和分析,以提高计划的可执行性,进度模拟示意图如图5所示。

图5 施工进度模拟

2.3 运维阶段

2.3.1全生命周期公共信息模型

应用数字孪生技术建立设备资产的全生命周期公共信息模型(CIM),如图6所示。以前述两阶段的BIM模型为载体,资产编码为纽带将设备资产在建设期、运营期所产生的各类信息数据进行网状关联,在后端数据库中以资产编码作为唯一索引可迅速各维度的关联数据,前端采用一个界面同时展示设备资产所有关联数据。

图6 公共信息模型

2.3.2虚拟风场

应用BIM+GIS技术建立还原海上风电场虚拟场景模型(虚拟风场,如图7所示)。以GIS地图为底板,在其上构件海洋、风机机组、海缆、海上升压站等模型,将设备运行监测、状态监测、故障告警预警、环境气象监测等数据与模型进行关联,运用模型的可视化效果更直观的展现数据,在同一个界面中用户能更全面地掌握风电场全局信息[10]。

图7 虚拟风场

2.3.3智能预警

结合预警智能算法,系统可对监测数据进行分析,判断故障类型、自动报警/预警并发起运维流程,结合排程智能算法,系统可生成最优运维计划并自动派单,运维人员通过手持终端记录整个运维过程并反馈系统完成业务闭环,智能预警示意图如图8所示。

图8 智能预警

3 结语

海上风电工程全生命周期数字孪生解决方案基于“全生命周期管理”的核心思想和BIM技术,突出“创新、优质、智慧、绿色”理念,为用户提供技术先进、管理创新、电网友好、生态和谐的智慧风场规划建设运营一体化解决方案。以BIM模型为核心,覆盖海上风电工程全生命周期内各参建方的各类相关文件、数据、信息,并对数据移交的过程进行控制,从而有效保证工程信息移交的时间、进度以及质量,利用数字孪生技术助力海上风电工程实现降本增效。