多业务传输平台在信号传输中的应用与维护

2021-09-23吴西临

吴西临

(重庆广播电视集团(总台),重庆 401147)

0 引 言

多业务传输平台(Multi-Service Transmission Platform,MSTP)将同步数字传输体制(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)、以太网以及ATM等多种技术进行有机融合。在SDH技术的基础上,对多种业务的汇聚实现有效适配,达到多业务综合接入与传送效果,使SDH由纯传送网变化为传送网和业务网综合化的多业务平台。分析传输网络现状可知,大多数城域传输网络还是以SDH设备为核心,充分考虑技术的成熟性、可靠性以及成本等因素,MSTP技术融入SDH在城域网的应用中扮演重要角色[1,2]。近些年,数据和宽带等IP业务增长迅猛,MSTP技术的发展多以支撑以太网业务为主。

1 多业务传输平台技术组成分析

1.1 RPR

RPR技术是新型的媒体访问控制(Medium Access Control,MAC)层协议,它是在环型结构的基础上优化数据业务传送,可以兼容多种物理层,提供语音、视频以及数据等多种业务服务。同时也具备信号的QoS、带宽公平算法以及保护倒换3种功能。在MSTP中融入RPR,可以利用到其带宽的公平机制,在此基础上完成带宽使用量的调整,使得环上一切节点具有公平性,实现环路带宽动态调整与共享的过程[3]。

1.2 MPLS

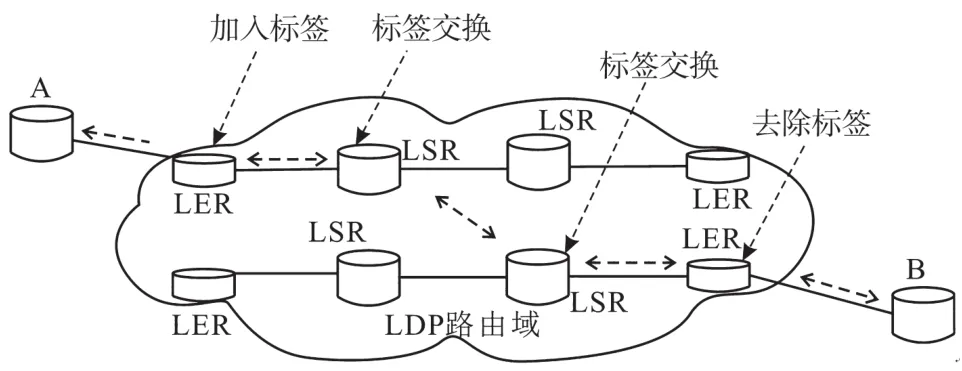

在功能上,二层交换可以满足用户的基本需求,而以太网业务由于没有连接性质而很难保障QoS。为了实现QoS,需要在以太网和SDH间加入一个智能适配层。MPLS技术在建立标签交换路径(Label Switched Path,LSP)之后再进行数据交换,具有标签的数据会按照预先设定好的路径进行传输,以达到面向连接的目的。传输过程如图1所示。

图1 数据在MPLS网络中的传输过程

此外,RPR在MAC层中没有业务层定义,难以提供端到端的以太网业务,更是提供不了跨环的以太网业务。所以,RPR技术必须要和端口识别技术结合在一起,端口识别技术包括了IEEE 802.1D、IEEE 802.1Q以及MPLS等,现在技术人员更多是研究将MPLS技术与RPR相互结合。而IEEE 802.1D和IEEE 802.1Q主要是桥接技术,使用过程中会消耗大量的带宽,使RPR的空间重用遭到破坏,难以提供业务的隔离效果。MPLS与RPR结合能够实现端到端的QoS,达到VLAN扩展和业务隔离的目的,而且使得业务功能更加灵活,具有新的以太网业务,如L2 VPN。

IP数据包中多采用传统的MPLS技术,仅能和二层技术共同提供二层业务。要实现多个二层业务的过程,MPLS就是要对二层业务采取仿真与封装,建成虚电路,这个过程需要用到Martini MPLS技术或者EoMPLS。EoMPLS技术具有双层隧道标签与VC标签的双层标签,其中隧道标签主要作用是标识业务在网络中的传送通道,也叫作隧道标签交换通道。隧道LSP中的小虚电路采用VC来进行标识,作用是业务的隔离与复用。LSP分为动态与静态两种类型,静态LSP是在网管配置基础上建立的,动态LSP采用信令协议来建立[4]。

2 多业务传输平台功能模型

多业务传输平台融入SDH的实现方法是通过以传统的SDH传输平台为基础,在其上集成了两层以太网、ATM等处理的处理能力,兼具了SDH的实时业务有效承载能力、网络二层甚至三层技术兼具的数据业务处理能力,提升了传送节点承载多类型业务的能力。多业务传输平台的节点功能模型如图2所示。

图2 MSTP节点的功能模型

图2中,RPR表示弹性分组环,MPLS表示多协议标记交换,GFP表示通用成帧规程,LAPS表示链路接入规程,PPP表示点到点协议,HDLC表示高层数据链路协议,RSOH表示再生段开销,MSOH表示复用段开销。多业务传输平台的功能模块不仅兼顾了SDH功能所需要的功能模块,也增添了ATM层处理模块和以太网业务承载需要具备的功能模块。以定义出发来看,多业务传输平台的传送设备需要具备ATM接口功能或者以太网接口功能中的一个。

多业务传输平台融入SDH能够在城域网的各个层面得到应用,包括了核心层、汇聚层以及接入层,适合承载以TDM业务为主的混合型业务。核心层的网络中,多业务传输平台主要任务是完成城域网核心节点间的高速SDH以及IP、ATM等传统业务的传送与调度工作。汇聚层网络内,多业务传输平台的任务是完成多种类型业务由边缘层至核心层的汇聚与收敛过程。边缘层网络中多业务传输平台的任务是将用户需求的各种类型业务接入到城域网中[5]。

3 多业务传输平台信号传输应用及维护

多业务传输平台为了达到承载数据业务的有效性,如以太网的10 Mb/s、100 Mb/s以及1 000 Mb/s等速率的宽带数据业务更多是采用VC级联方式进行。级联的过程就是将多个虚容器组合在一起,进而形成一个容量更大的组合容器。在特定的机制条件下,最终形成的组合容器仍可以看做是保持比特序列完整的单个容器来使用。ITU-T G.707标准对VC级联进行了详细规范[6]。

采取级联的方式能够构造出容量不同的组合容器。比如采取VC-3/4级联能够实现容量超过一个C-3/4新容器,将5个VC-12进行级联能够实现容量超过10 Mb/s新的组合容器。级联的类型有相邻级联与虚级联两种方式,这两种方法均能够构造出容量是单个VC容量若干倍的新容器,二者的最大区别在于参与级联VC的分布位置及其所经路由存在差异。连续级联的实现是相邻的虚容器级联合并为一个整体进行传送。虚级联采用的多个VC相互独立且不一定相邻,VC可以实现分别传输,在接收端实现重新组合为连续的带宽。

为了提供N倍的传送带宽,MSTP首先需要提供N倍C-4容量的容器装载业务。将新的容器看作一个整体,它将在STM-N里占用一个连续的带宽,装载的业务在MSTP网络里走过了同样的路径,因此MSTP只需要为其安排统一的通道开销,形成一个大的虚容器VC-4-Nc。新的虚容器的容量是原VC-4容量的N倍,除了N倍C-4的容量,还有N列开销的空间,但是SDH可用的通道开销只有一列,所以除了首列的通道开销,其余多出来的(N-1)列空间都以固定填充比特代替[7,8]。

当超过单个容量的业务传输问题出现时,SDH网络最早应用的是相邻级联技术,不过这种技术的局限性较为明显[9,10]。第一是信道要求高,难以满足。第二是相邻级联对虚容器存在时隙上的连续相邻特点,引起网络中出现很多的虚容器碎片,降低了网络通道利用率。所以目前的多业务传送平台更多是采用的虚级联方式进行级联业务传输过程。

4 结 论

在近些年通信技术发展过程中,多业务传输平台融入SDH的应用方式已经成为主流的本地传输网络技术。怎样不断提升网络服务质量和网络资源利用率是运营商特别关注的焦点问题。如今网络中的数据业务占比逐渐增加,多业务传输平台技术需要不断优化自身的数据业务传送机制来适应数据业务所具有的不确定性和不可预见性,通过不断融入智能特性,逐步发展为自动交换光网络阶段。ASON与多业务传输平台的相互融合,人工维护干预网络运行的过程越来越少,能够实现数据业务端的自动过程、自动识别网络可用资源、自动定位故障以及故障恢复,使得网络生命周期成本显著降低。目前,虽然ASON的标准化仍未开始,但是已经不存在重大的技术障碍,在未来一段时间内,ASON的实用化步伐会加快,在光传送网中加入ASON是重要趋势。