人工智能系统助力监测地震

2021-09-22

推荐单位:北京科学技术期刊学会

成果来源:中国科学技术大学

科研代表:张捷

转化作者:项子

地震是一种对人类威胁极大的自然灾害,全球每年会发生上百万次地震。虽然绝大多数地震对我们没有太大影响,我们甚至感觉不到震感,但是当真正具有破坏性的地震来临时,我们将面临无法承受的损失和伤害。1976年发生的唐山大地震、2008年发生的汶川地震、2010年发生的玉树地震、2013年发生的雅安地震……房屋顷刻倒塌,背后是无数个家庭的破碎。2011年发生的日本福岛地震引发了福岛核电站核泄漏事故,使10多万人逃离福岛。

突如其来的大地震往往让我们手足无措、损失惨重,如果能提前预测地震,就可以挽救成百上千万人的生命。

自古以来,人们就对地震预测具有一定的向往和探索。东汉时期,张衡发明了能感知地面震动的地动仪,地动仪可以感应和探测到已经发生的地震,但不能做到预测。

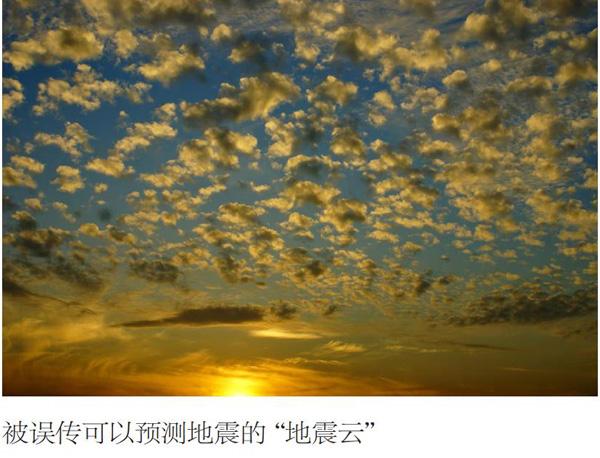

日本人曾提出“地震云”的说法,即如果出现了规律排列的条状或点状云,就意味着大地震将要发生。在1948年日本福井大地震前两天,就有人提出看到了“地震云”;2008年汶川大地震前夕,也有人提出合肥、九寨沟、郑州等地出现了“地震云”。但其实“地震云”能预测地震的说法缺乏科学依据,气象学家也大都认为“地震云”的形成与地震无关,而是与空气对流有关。

还有人认为动物能预测地震。在大地震发生前夕,家禽和狗往往狂叫不止,这是因为家禽和狗能感觉到地震产生的次声波,这种次声波使动物感到不舒适。但根据动物行为预测地震其实并不稳定,也很难实现,因为动物感知很多时候是在地震发生后才出现,动物行为也受到各种因素的影响。往往都是大地震发生后,我们“复盘”时才回想起动物的这些异常行为。

地震预测一直以来都是一个公认的难题,就目前来说,我们对于地球结构以及地震发生的机制还不够清晰,远没有达到能夠成功预测的水平。不光是地震会带来巨大的伤害,有时候强余震也会带来大量伤亡。预测强余震并及时采取措施,是避免余震带来二次伤害的有力措施。随着研究的深入,我们对地震震源机制有了一定了解,震源时间、位置、震级和震源机制解等震源参数的确定,有助于评估地震灾害情况、制定紧急疏散方案、预测可能出现的强余震的分布情况。

地震的发生是震源处岩石破裂和错动的过程,可以采用两个相对错动面的走向、倾向及倾角等参数描述,这些描述地震的参数就称为地震震源机制解。与确定地震的其他震源参数(震源时间、位置和震级)相比,震源机制解的推算与确定计算过程复杂,通常需要更多的人为交互,而且耗时长,缺乏自动化和效率。目前,世界各地地震监测台网的地震速报信息里并不包括震源机制解,往往需要在地震发生几分钟后甚至几十分钟后才能报出震源机制解。我们在全面自动化确定震源机制解方面面临着巨大挑战。

为解决震源机制解计算复杂、计算耗时长等问题,中国科学技术大学张捷教授课题组研发了一套人工智能系统,其能在1秒内估算出震源机制解,相关研究成果于2021年3月发表在《自然-通讯》上。张捷团队提出了一种新的深度卷积神经网络,并用大规模的训练数据集来训练这一人工智能神经网络,以提高该人工智能系统的准确性和可靠性。该研究成果应用于“智能地动”人工智能地震监测系统,在地震发生后,地震数据进入人工智能系统,在不到1秒的时间,该人工智能系统就能准确估算出震源机制解,为预测强余震的可能分布以及震源附近的情况提供有力支持。