立碑纪念的“世界记忆”

——南京大屠杀档案申遗见证

2021-09-22杨冬权

杨冬权

国家档案局

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中指出:“我国哲学社会科学在国际上的声音还比较小,还处于有理说不出、说了传不开的境地。”这一问题在涉及中日历史研究方面表现得尤为突出。事实的问题需要以事实来澄清。就抗日战争史研究而言,想要认真审视和整理至今仍刻印在中国大地上的“斑斑伤痕”,就迫切需要做好基础文献、档案、资料的搜集、保护与整理工作。

《南京大屠杀史料集》等确凿证据和翔实资料的整理出版、南京大屠杀档案申遗成功并被正式列入联合国教科文组织世界记忆名录等工作,已让世界感受到中国在坚持道义控诉之外,对历史文献的搜集整理工作也正在抢救式同步进行,这有利于打破西方学者在史料上对日本的依赖。东北师大韩东育教授指出:中国学术界还应在大量占有和抢救日本乃至国际社会的纸质资料、口述史料上下大功夫,并在此基础上,运用当下的互联网和大数据技术,加强相关资料的信息化建设,构建方便快捷、资源共享的信息化平台,对于一些日本学者的强盗逻辑和诡辩逻辑,应通过科学论证进行有力驳斥,在国际社会传播中国学术界的声音。

2018年12月,在第五个南京大屠杀死难者国家公祭日前夕,举世闻名的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆一号门入口处,立起一块新的纪念碑,两米多高的方形石碑上,刻着三排绿色的碑文:

世界记忆名录

南京大屠杀档案

联合国教科文组织

12月8日上午,南京大屠杀的受害者和幸存者代表、89 岁的夏淑琴女士,为纪念碑揭幕。

这是中国第一块镌刻着“世界记忆名录”字样的、专门为纪念档案文献成为世界记忆而树立的纪念碑。

南京大屠杀档案,也因此而成为被申报单位立碑纪念的“世界记忆”。

作为当时申报单位——国家档案局的负责人,我经历了南京大屠杀档案申报世界记忆遗产的全过程,并有幸参与其中且主持其事。虽然几年过去了,但今天回忆起来,往事仍历历在目。

针锋相对的突然改报

2014年年初,日本首相及其他日本右翼分子,接连发表否认南京大屠杀等侵华罪行的恶劣言论,严重伤害了中国人民的感情。对此,我们利用真实历史档案反击日本右翼言论的要求迫在眉睫。

2月26日临近中午,国家档案局有关业务司的司长急火火地走进我的办公室,向我报告说:他上午去参加了一个多部委协调会,与会人员建议国家档案局把南京大屠杀和日军强征“慰安妇”的档案,向联合国教科文组织申报今年的世界记忆名录。现在需要国家档案局尽快做出决策。当时,我们面临的主要问题有:第一,这两项档案政治性很强,外交上比较敏感,申报后必然会遭到日本的全力阻挠,而日本人此前多年担任联合国教科文组织的领导人,现在也对该组织有大笔捐款,日本在该组织中的影响根深蒂固。在日本的阻挠下,这两项档案很有可能申报不成功,那样,不但会在国际上给我国带来不利的政治影响,而且我国也会白白浪费两个宝贵的两年一次的申报名额;第二,此前我们已经完全准备好了关于明代两张星图的申报材料;第三,今年申报的截止日期是3月31日,现在只剩32 天,时间太短,准备重新申报可能来不及。

世界记忆名录是联合国教科文组织1992年启动的一项文献遗产保护项目。凡符合世界意义、经联合国教科文组织世界记忆工程国际咨询委员会确认的文献遗产,包括文件、手稿、古籍善本等,都可列入。每两年由各国申报一次,每次可申报两个项目。

1995年,中国成立世界记忆工程中国国家委员会,牵头单位是国家档案局。在此次申报前,已成功列入世界记忆名录的中国文献有:

1997年:中国传统音乐录音档案;

1999年:清代内阁秘本档案有关17世纪在华西洋传教士活动的档案;

2003年:东巴古籍文献;

2005年:清代科举大金榜;

2007年:“样式雷”建筑图档;

2011年:《黄帝内经》(1339年胡氏古林书堂印刷出版)、《本草纲目》(1593年金陵版);

2013年:侨批档案(专指海外华侨通过海内外民间机构汇寄至国内的汇款暨家书——编者加)、元代西藏官方档案。

这些项目的申报过程都比较顺利,从未遇到过改变原定申报计划或者申报后将会遭遇外国的强劲阻挠等问题。现在,我们面临的严峻形势是:如果两个项目申报全部失败,我们将如何向国家交待、向人民交待、向历史交待?对于我个人而言,这是一个有着很大政治风险的决策。我对日本否认南京大屠杀罪行极为反感,并正在计划用公布日本战犯笔供的方式反击日本右翼言论,我在实际工作中切实认识到了档案在对日外交斗争中的重大作用,看到了“档案人”为维护国家利益立新功的重要时机,也感受到了档案部门所应当承担的政治责任。于是,我当即拍板决定:针对日本的无耻挑衅,我们应无条件服从对日斗争大局,改变申报计划,全力以赴地重新组织力量、准备申报材料,向联合国教科文组织申报,将南京大屠杀和日军强征“慰安妇”的档案,列入世界记忆名录。

把南京大屠杀档案列入世界记忆名录,其实最早是由外国人提出的。2008年8月,联合国教科文组织文化委员会主席卡门·帕拉迪女士在参观侵华日军南京大屠杀纪念馆时说,南京大屠杀档案理应列入世界记忆名录,对其加以保护。

之后,南京市有关部门于2009年成立了南京大屠杀档案申报世界记忆工作领导小组,确定把中国第二历史档案馆等三个单位的五组相关档案申报世界记忆名录。

世界记忆名录,分为世界、各大洲、国家三个层面。2011年,在我主持下,这五组南京大屠杀档案被评为第三批中国档案文献遗产,从而为进一步申报世界记忆打下了基础、做好了准备。

就这样,南京大屠杀档案申报世界记忆名录工作的启动按钮正式按下了。自此,申报工作进入紧张的实际操作阶段。

空前紧急的突击申报

随即,国家档案局相关工作人员召开紧急会议,通报了新的形势和新的改变,大家统一思想。会议研究决定,在原有准备申报的三个档案馆基础上,再扩大其他几个档案馆,把相关档案也一起联合申报;立即通知有关档案馆,派出得力人员,携带相关档案复制件即刻来京,集中准备申报材料。

我向上级领导部门报告了我们改变申报的缘由以及申报后可能会遇到的外交阻挠和不利前景,得到了上级的批准和大力支持。从此,申报工作不断得到上级领导部门的明确指示和强有力支持,我们工作起来更有底气和力量了。

这次申报,我直接参与指挥了每一场战斗。

当相关工作人员到京集中后,我提出各单位遴选档案和起草申报材料的原则、重点和要求,强调遴选申报的档案,必须真实、准确、权威、有说服力,能够经得起历史的检验和专家的质疑,必须能证实主题、突出主题,切中要害,宁缺毋滥。此后每次的工作进展通报会或协调会,我也尽可能参加,以掌握动态,掌握进度,提出意见,进行督促。

3月中旬,申报表起草、审批时,我们反复琢磨,多次修改,为每组档案找重点、找亮点,去蛇足、点龙睛;看每组档案的介绍有无不符合档案实际之处,有无各种混乱或错误之处。其中印象最深的,是对《程瑞芳日记》的点评和修改。

程瑞芳女士,1924年起在金陵女子文理学院即金陵女大任舍监,管理学校宿舍。1937年12月,日军即将攻破南京城前夕,金陵女大成立三人紧急委员会,负责留守学校。62 岁的程瑞芳与陈斐然及美籍人士明妮·魏特琳女士,共同肩负起这一艰难而又危险的责任。日军攻陷南京后,拉贝和魏特琳等国际友人在南京建立了一块国际安全区,程瑞芳在安全区金陵女大难民所任卫生组组长,协助国际友人,在日军的枪口与刺刀下救护中国难民。她亲身经历、亲眼目睹了日军对难民的凶残暴行,也听闻了日军在南京城烧杀淫劫等无耻罪状。每当夜晚来临,在惶恐与悲愤中,她默默地在日记里记录下自己当时的所见所闻。

64年后的2001年12月,中国第二历史档案馆在整理金陵女大零散档案时,发现了这本《首都沦陷金校留守日记》。经考证,日记的作者就是程瑞芳。

日记的时间,自1937年12月8日,即南京沦陷前5 天,至1938年3月1日,逐日记录下她目击耳闻的日军在南京城及安全区内的各种无耻罪行和中国人民的苦难生活,记录了她在日军大屠杀恐怖下的真实心路历程。

在日军破城的1937年12月13日,程瑞芳写道:“下午2 时,日兵由水西门进城了。”“今晚有人跑到学校里,来的不少。因日兵跑到他们这里要他们走,因为(日)兵要睡。这些跑出来的人都是空手,被卧日兵要用,这些人也骇死了。”“我心酸了。”“真是凄惨,不知明天还要闹出什么事来呢?”

14日的日记写道:“今日来的人更多,都是安全区内逃来的,因日兵白日跑到他们家里抄钱、强奸。街上刺死的人不少,安全区内都是如此,外边更不少,没有人敢去,刺死的多半是青年男子。”

17日的日记写道:“现在12 点钟,坐此写日记不能睡,因今晚尝过亡国奴的味道。”接着,她叙述了晚上日军在安全区内的种种暴行,她为此而气愤到不能入睡。她继续写道:“这种亡国奴的苦真难受,不是为民族争生存,我要自杀!”她又写道:日军“今晚拖去11 个姑娘,不知托(拖)到何处受用。我要哭了。这些姑娘将来如何”?“每日晚上外面四处烧,下关一带死的人不少。中国人为何要做(遭)这种罪?今日一天有(日)兵到南山房几次。不写了,想起中国人民不能不心酸,死后真苦。”

18日的日记写道:“真不得了,这些(日兵)猖狂极了,无所不为,要杀人就杀人,要奸就奸,不管老少……简直没有人道。”

19日的日记写道:“今日白天有两(日)兵到五百户,房门口站一(日)兵,里面一(日)兵叫别人出去,留下一年轻女子强奸。”“说到这里,我不能不流泪。”

类似这样的记载,日记里还有很多。

看完日记,我立刻想到了另一本日记——《安妮日记》。那是犹太人安妮·弗兰克写的日记。第二次世界大战期间,安妮一家移居荷兰。德军占领荷兰后,为了躲避德军对犹太人的搜捕,她与家人躲进一个秘密的小屋。在这里,她写下了自己的日记,记录了长达25 个月充满恐怖的密室藏匿生活,成为德军占领下的人民苦难生活的目击报道。

于是,我在修改关于《程瑞芳日记》的介绍时,把它评价为“东方的《安妮日记”或“中国的《安妮日记》”。因为我觉得:第一,安妮和程瑞芳都同样是女性;第二,她们都同样生活在法西斯战争的恐怖中;第三,她们都同样用日记这种形式,记下自己的亲历见闻和心路历程;第四,她们都同样有着强烈的悲悯情怀:安妮在听到被送去集中营的犹太人被集体毒死时写道“心里好难过,忍不住热泪盈眶”;程瑞芳在看到日军对中国人民尤其是对妇女的暴行后,不仅多次感到“难受”,甚至还想到过“自杀”;第五,最为重要的是,就在5年前的2009年,《安妮日记》已经被联合国教科文组织列入世界记忆名录。将《程瑞芳日记》与《安妮日记》相类比,也是想以此向联合国教科文组织的专家和评委们表明,包括中国的《程瑞芳日记》在内的南京大屠杀档案,同样应当被列入世界记忆名录,应当被世界历史所铭记。“东方的《安妮日记》”这一评价,给《程瑞芳日记》点了睛,找到了能够点亮它的那根火柴。

对于申报的其他南京大屠杀档案,我也一一给予了指导与修改意见,在申报表中,我特别强调:这些档案的作者,不但有当时的中国人,而且还有当时的日本士兵和外国人士,具有世界性,是名副其实的世界记忆。这些档案历史线索清楚,记录真实可信,材料互补互证,可以构成完整的证据链。其中有些档案,如日军自拍的照片,在流传过程中也充满了传奇色彩。今天,我们把它们申报世界记忆,不是为了让人们记住仇恨、加深仇恨,而是为了提醒人们:不忘过去,以史为鉴,不要重蹈历史覆辙;为了警示人们:珍惜和平,不要战争。

经过反复修改打磨,并报上级批准后,我们如期在2014年3月31日,即申报截止日的当天下午,以国家档案局世界记忆工程中国国家委员会的名义,正式向联合国教科文组织世界记忆工程秘书处,递交了南京大屠杀档案和“慰安妇——日军性奴隶”档案提名表。

南京大屠杀档案,由中央档案馆、中国第二历史档案馆、辽宁省档案馆、吉林省档案馆、上海市档案馆、南京市档案馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆7 个单位联合申报,共有11 组档案。其中包括:

《程瑞芳日记》;

日军南京大屠杀期间及之后不久,美国牧师约翰·马吉拍摄的南京大屠杀受害者状况的纪录电影;

日军士兵在攻占南京前后拍摄的、被南京华东照相馆学徒工罗瑾偷偷加洗并保存起来,后被吴旋保存并在战后上交给国民政府作为日军头号罪证的照片;

日军占领南京时一个外国人的目击记录;

《程瑞芳日记》(部分)

大屠杀发生后,南京慈善机构掩埋尸体的登记表、统计表、坟墓照片等;

日军占领南京后,统治南京的相关机构救济难民时的市民呈文中,反映南京大屠杀的呈文;

1946年10月19日,南京大屠杀幸存者李秀英的证词、询问笔录、被救治的照片等;

1946年,南京市临时参议会的“南京大屠杀敌人罪行调查委员会调查表”;

1946年,金陵大学历史系教授贝德士提供给南京审判战犯军事法庭的证词;

1947年3月10日,南京审判战犯军事法庭对南京大屠杀首犯谷寿夫的判决书;

中华人民共和国司法机构审判日本战犯时,当年负责在南京处理尸体的战犯所写下的亲笔自供和画出的运尸地图。

这些档案,共同反映出1937年12月13日至1938年3月1日期间,日军在南京对中国人民大肆杀戮、奸污妇女、抢劫财物等滔天罪行和无耻行径。

中日之间的公开较量

2014年6月上旬,联合国教科文组织在官网上公布了各国申报世界记忆名录的名单,其中包括中国申报的两项。

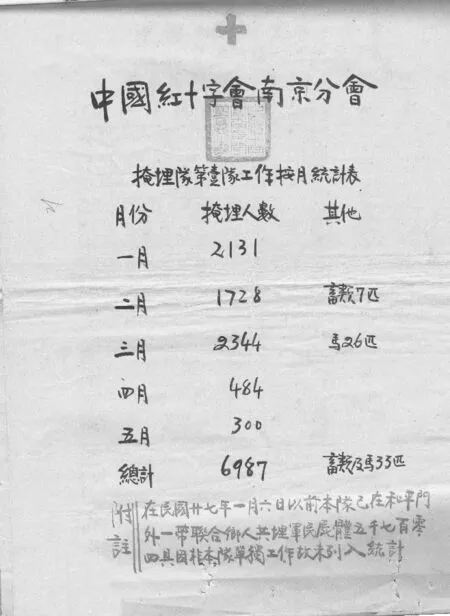

中国红十字会南京分会第一工作队的埋尸统计表

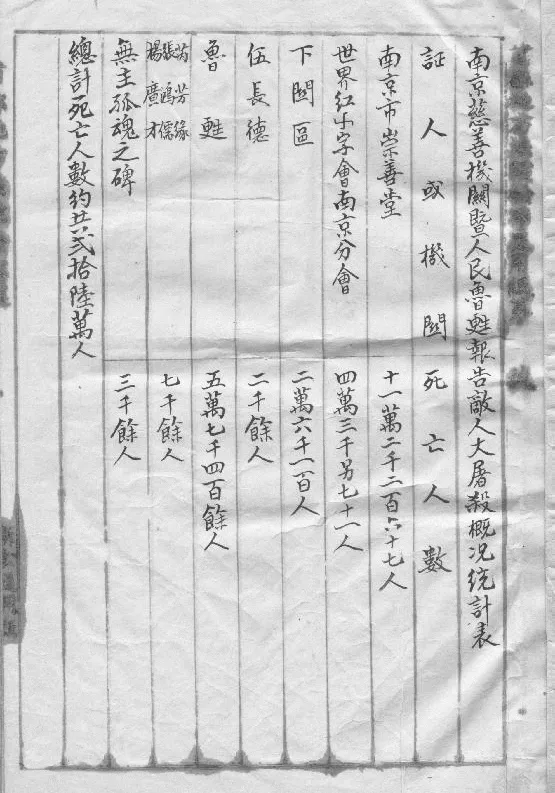

南京慈善机关暨市民鲁甦报告敌人大屠杀概况统计表

6月10日,外交部召开记者发布会,当外国记者问到这一问题时,外交部发言人证实,中国政府已经向联合国教科文组织提出了将南京大屠杀及日军强征“慰安妇”的相关档案和文献,作为世界记忆申报。发言人还说,中国一直积极参与世界记忆名录的申报工作,目前已有9 项文献遗产列入名录。中方此次申报的相关历史档案,真实、珍贵,具有重要的历史价值,并符合有关申报标准。

消息得到证实后,日本的敏感神经被触碰到,开始了它的无理反对和疯狂阻挠。

同样在6月10日,日本内阁官房长官菅义伟也召开记者发布会,针对中国两项档案申报世界记忆名录,他声称,日本政府将会提出抗议,并要求撤销这一申报。

据我所知,日本外务省还给中国外交部发出过照会,要求中国撤回这一申报。

在中国此前的历次申报中,从未有哪项申报曾引起外国政府如此强烈的反对。日本有什么理由抗议呢?又有什么资格抗议呢?难道加害者犯罪后,还不让受害者留下记忆、保存记忆吗?日本是在害怕各国人民知道它们所犯的历史罪行而要有意掩盖这些罪行吗?日本在外交舞台上的这些公开行径,不正表明日本没有正视自己的历史罪行、不愿反省自己的丑恶历史吗?它企图禁天下人之声,掩天下人耳目,何其狂妄无耻,不自量力!

针对日方的抗议,6月11日,中国外交部发言人在另一次记者会上郑重表示:中国不会撤回申请。发言人强调:我们不接受对方的无理交涉,也不会撤回有关申报。

1937年3月10日,南京审判战犯军事法庭审判南京大屠杀主犯之一谷寿夫的判决书封面

外交部发言人的这番话,说出了我们的心里话,代表了我们申报单位的共同态度。我们对日方的抗议,直接采取了“无视”态度,以“不搭理它”“我该干嘛还干嘛”的姿态,对其表示蔑视。

当然,我从日本政府的公开反对中,也看到了我们这次申报的关系重大,更感到责任重大和“压力山大”。我不禁暗中为自己参与的这项工作居然对日本政府产生这么大影响、能够直接同日本政府“杠上了”而充满自豪和斗志,这更加坚定了我们同日本“杠到底”的决心和意志。

中日之间的暗中较量

就在日本政府公开出面阻挠后不久,我国驻巴黎某机构就获悉,日本右翼团体派人到联合国教科文组织总部活动,企图阻止中国申报成功。后来,日本右翼组织又多次以学术团体、史学专家的名义,给联合国教科文组织的官员、专家、评委们写信,对中国申报的档案进行无耻污蔑和无理质疑。

对此,我们也针锋相对,积极地配合联合国教科文组织有关专家的工作,并有针对性地对日本的诬告信做“消毒工作”,以抵消日本阻挠对我方所造成的负面影响。

比如,我们在邀请联合国教科文组织世界记忆工程咨询委员会有关专家来中国为“世界记忆工作坊”授课时,专门安排他们顺便到附近的有关单位去参观南京大屠杀和日军强征“慰安妇”的遗址、实物和档案,让他们了解事实真相,增加对这些档案的直接认识与印象。这些专家中,有的后来对我们给予了关键性的支持。

又比如,2014年夏天,我专门到波兰国家档案馆去访问,该馆馆长也是世界记忆项目的咨询专家之一。在同他会谈时,我特意提出了一个请求,请他安排我参观威斯康辛集中营。因为这个地方,早在1979年就已经被列入世界文化遗产名录了。在参观了德国法西斯当年对犹太人的各种灭绝人性的暴行展览后,我对这位馆长说:威斯康辛集中营也是人类的记忆之一,尽管它是一种惨酷的记忆。它成为世界文化遗产,对教育全世界的人们不忘过去、反对战争和迫害、珍惜和平、防止历史重演都有好处。二战中,在欧洲,有德国法西斯的侵略战争和对犹太人的大屠杀;在中国,则有日本法西斯的侵略战争和对中国人民的大屠杀。目前,中国也在争取把南京大屠杀档案列入世界记忆名录。我们希望得到波兰人民的大力支持。该馆馆长当即表示,一定全力支持。

波兰国家档案馆诚恳和热情的态度,让我相信他们不会让人失望。果然,他们没有食言。当这位馆长应我之邀回访中国时,给我带来了一份材料。这是日本一个右翼团体寄给他和其他世界记忆评委及专家的一封告状信,污蔑中国的南京大屠杀的相关档案“不真实”,说南京大屠杀是中国“捏造的”。信中列举了好多条理由。这些理由非常荒唐,比如:信中说,日军在南京杀人的照片“不真实”。因为日军进城是在12月,正值冬天,但有一张照片上,杀人的日军却穿着单衣。其实,上述《程瑞芳日记》中就明确记载着,日军攻打南京时,天特别暖。她在12月12日写道:“近两星期,天气特暖,虽为难民好,也为敌人助战。”既然“天气特暖”,那么,杀气腾腾的日军士兵穿单衣,也就完全可以解释了。

再比如:信中说,中国拿不出日军在南京大肆杀人的档案来。其实,在中央档案馆所藏的日本战犯亲笔供词中,好些战犯都不约而同地供称:在日本宣布投降时,部队接到上级指令,紧急销毁了部队中“军功簿”之类的杀人档案以及其他档案,毁灭了证据。杀人者把杀人证据销毁了,然后让被杀者拿出证据,这就是日本右翼的无耻和可恨!

最为荒唐的是:信中说,中国说日军进城后大肆强奸妇女,按理被奸妇女会怀孕生小孩,导致第二年南京人口明显增长。但从人口统计数字看,南京第二年的人口并没有异常增长。这真是一种混账逻辑,无耻之极!须知,日军是连老妇、孕妇、女童都不放过的!还有的日军在强奸后就将妇女残忍杀害!更何况,事实上,当年南京有些妇女被强奸后自尽身亡,因为她们不能忍受这莫大的耻辱;有些妇女被强奸不幸怀孕后,采取各种办法进行堕胎,因为她们绝不愿生下加害者的孩子。日本右翼分子,能理解中国妇女的这种刚烈吗?!

这封信,是我当时最希望得到的东西——日本右翼分子阻挠的确切证据。它是这位波兰朋友送给我的最好礼物,真是雪中送炭!从中我体会到了这位朋友以及以他为代表的世界上所有有良知、有正义感的人们对我们的支持。

恰好也在此时,我国驻巴黎的有关机构也获取了日本其他右翼分子给联合国教科文组织有关专家的诬告信,并建议我们也组织国内外的知名社会科学专家,联名写信给联合国教科文组织及相关专家,有针对性地“消毒”。

怀着对日本右翼势力的愤恨和轻蔑,我很快起草好了联名信,又请我的南京大学的老师和同学帮助联系专家,结果,共有220 多位国内外知名社科专家在这封信上签了名。信中我重点介绍了南京大屠杀档案的内容、形成过程、真实性、可靠性,和它们分别从哪些方面记录了日军的具体罪行;坚定地表达了专家们支持把这些档案申报世界记忆名录的鲜明立场。

在联合国教科文组织关于这次世界记忆项目的最后一次会议即将召开前,我国驻巴黎有关机构又从联合国教科文组织总部获悉,日本又一次发动1500 多名专家,联名给联合国教科文组织及其专家写信,呼吁不要把中国申报的两个项目列入世界记忆名录。该机构同时建议国内动员和组织更多的专家,给联合国教科文组织专家们再写一封支持列入的联名信,以压过日本的反对声浪,并于第二日中午12 点传真到巴黎。

散会后回到办公室,已经是下午6点钟了,在仅有的十几个小时内,我如何去征集全国几千人的亲笔签名呢?于是,我果断决定,主要依靠档案部门自己的力量,请各省市档案局帮忙,分头征集签名。我用电话来指挥战斗,一个一个地给31 个省和16 个计划单列市的档案局局长打电话,告诉他们这件事,要他们明早一上班,就召集副研究馆员以上职称的人员开会,先宣读联名信,然后征集自愿签名,并请自愿签名者亲笔写下自己的姓名、单位、职称等,随即传真给我局,务必上午传完,自愿的人数越多越好,传来的时间越快越好。我特别告诉他们,此事关系到我国的国际形象,是一场刻不容缓的战斗,一定要认真办好!

打完电话,我又连夜起草了一封联名信,传真到各省。

这不啻是一次火线动员。第二天上午11 点多,国家档案局共收到近2300位专家的签名,比日本联名信的人数多了六七百人。我听后,心里直感谢和佩服档案工作者的爱国热情和行动能力。除了档案专家外,我们还征集到一些历史、方志等方面的专家签名。

黯淡前景中的再坚持

2014年12月,我们收到联合国教科文组织世界记忆项目初审委员会对我们申报的两个项目的初评意见。

对南京大屠杀档案,专家认为史料没有问题,但需进一步作出一些具体的说明;因其具有一定的敏感性和争议性,建议慎重考虑是否继续申报。对“慰安妇——日军性奴隶”档案,专家认为,由于这个问题还涉及到世界上其他国家,建议按照规则,同其他有关国家联合申报。

对南京大屠杀档案,国家档案局决定继续申报,针对专家提出的具体问题,逐一进行进一步说明和修改,使之更加完善。对“慰安妇——日军性奴隶”档案,决定与同样有“慰安妇”档案的韩国和马来西亚共同申报。因为刚好这时国家档案局在北京举办一个国际会议,韩国和马来西亚都有人员来参加。会议期间,我先同韩国国家档案馆馆长会谈,请他们和我们联合申报。这位馆长刚到档案馆工作,对馆藏还不太熟悉,但他表示非常支持,说回去就推动这件事。接着,我又同马来西亚国家档案馆副馆长会谈,他表示,回去报告馆长,一定大力支持。但结果,韩国的回复是:“慰安妇”档案并没有被保存在国家档案馆而是在一个妇女组织那里,馆长做不了她们的主,故此次不能和我国联合申报。马来西亚方面因为档案馆没有找到当年日军“慰安妇”的档案,因而也无法联合申报。

这样,我们申报世界记忆的两个项目,前景就比较黯淡了。南京大屠杀档案如继续申报,虽有希望,但胜算不大;“慰安妇——日军性奴隶”档案如继续申报,则毫无希望,肯定不会获批。这两个项目如果继续申报,有可能一个也成功不了。那时候,我们几个申报单位就将承担很大的政治责任,以及舆论的巨大压力。

面对这一不利局面,虽然国家档案局没有退意,但一直以来积极指导、支持、协同我们申报的其他两个部委的具体负责人,却有不同的意见。他们认为,现在应该借着国际专家的建议,中途退出申报,免致申报失败,不然今后日本将更为嚣张。

2015年1月中旬,我因心脏病住进了医院。住院之前,我让分管副局长在三个单位的工作协调会上,一定争取说服其他两家坚持继续申报,而不能中途撤回。21日下午,我做完心脏介入手术的第二天,副局长紧急来医院报告协调会的结果,说没能说服另外两家,他们都一致建议:趁着这次联合国教科文组织的来信,主动撤回申请。我听后,决定提前出院。

我的看法和他们不一样。我分析:南京大屠杀档案虽然不一定能获批准,但还有着较好的基础,并没有完全失去希望,还值得继续努力。“慰安妇——日军性奴隶”档案虽然不会获得批准,但以中国的国际影响看,我们申报两个项目,在日本的压力下,有可能会批准一个、搁置一个。如果南京大屠杀档案获得批准,则我们的主要目的就达到了,对日本的打击就很大了。“慰安妇”档案这次不批,是因为要同其他国家联合申报,这是申报规则所规定的。如果这次两个项目全部中途撤回,则正好遂了几个月前日本“要求撤回”的心愿,不但会让日本今后更加嚣张,而且我们也无法向各方面交待。作为申报单位的负责人,我主张继续申报。

于是,我起草了国家档案局给两个兄弟部委发的正式公函,简要分析了继续申报的利弊和前景,明确告知:国家档案局主张继续申报,而绝不中途撤回;并要求他们以公函告知他们部的正式意见。我特地写明:我们将把我们三家的意见共同报告中央。

几天后,两个部委都正式回了函,其中一个部委表示,对国家档案局继续申报的意见不持异议;另一个部委仍然坚持他们原来的意见,建议中途撤回,不再继续申报。

于是,我就根据我们三个单位中两个单位的意见,向中央报告了目前的申报形势、前景和坚持继续申报的意见。在获得中央同意后,国家档案局又向联合国教科文组织补充作了申报材料的修改和说明,决定继续申报。

申报成功——南京大屠杀档案终于列入世界记忆名录

2015年10月4日至6日,联合国教科文组织世界记忆工程咨询委员会第12 次会议,在阿联酋首都阿布扎比召开。会议期间,14 位国际咨询委员对近90 项世界记忆名录候选项目进行了讨论,其后,将建议名单提交联合国教科文组织总干事。9日晚间,联合国教科文组织在官网上公布了2015年入选世界记忆名录的项目名单,共计47 个项目入选,入选项目只占候选项目的一半略多,中国申报的南京大屠杀档案入选其中。另一项目“慰安妇”档案,则建议按照规则,以后同其他各相关国家联合申报。

消息传来,不久前已经退出领导岗位的我,备感欣慰,兴奋百倍。正义终于胜利!我们的主要目的终于达到了!我心里的一块石头也终于落了地!

但日本却丧心病狂地继续对此结果加以反对。10月10日凌晨,日本外务省发表谈话,称中国有关档案申请入遗,是基于单方面的主张,并指责本应公平中立的联合国教科文组织批准列入这一行为存在问题,表示感到非常遗憾。

之后,日本又丧失理智地采取了两项反对措施:

第一项,提议联合国教科文组织重新审议已经列入世界记忆名录的南京大屠杀档案。世界记忆工程史上从未有过这样的先例。联合国教科文组织对此根本未予理睬,在下一次的有关会议上,根本就没有把日本的这一提议列入议程,更不用说讨论研究了。日本吃了个“闭门羹”,讨了个“极没趣”。

第二项,拒绝给联合国教科文组织交纳会费。日本以为它财大气粗,用金钱作为要挟,就可以让联合国教科文组织供它驱使。但这一次,这招不好使。按规则,不交会费就应退出联合国教科文组织。这是日本更不愿意接受的。于是,在拒交了两年会费后,日本不得不选择继续交纳会费。

这两项极端措施,让日本在全世界面前失去了起码的外交礼仪,丢尽了颜面;也让日本在联合国教科文组织内失去了威信,丢掉了朋友。真是“偷鸡不成蚀把米”“赔了夫人又折兵”。

胜利的消息传回国内后,媒体纷纷发布消息、报道、评论和采访。以前的中国文献列入世界记忆名录,从未像这次这样反响热烈,成为舆论的热点和媒体报道的重点。当一些媒体采访我时,我说:“南京大屠杀档案成功列入世界记忆名录,把日本永远钉在了耻辱柱上。过去,日本经常否认南京大屠杀,但现在,南京大屠杀档案已经成为世界记忆、人类记忆,它在日本的脸上刺上了一个字,让它永远也抹不掉、洗不去!”

现在来看,南京大屠杀档案列入世界记忆名录,让日本在同中国的外交斗争中落了下风。此后,它再没有对中国进行过否认历史问题的主动挑衅,证明日本同中国的外交斗争,在历史文献这个战场已经落败,不敢再主动发起进攻。

再来仔细盘点,南京大屠杀档案在中国的各项世界记忆文献中,创造了多个“中国之最”或“中国唯一”:

它是中国申报用时最短的一组文献;

它是中国联合申报单位最多的一组文献;

它是中国唯一在申报后遇到外国政府公开反对的一组文献;

它是中国在申报后遇到阻挠最多、反对最大的一组文献;

它是中国申报过程中波澜最多、险情最大的一组文献;

它是中国申报成功后,媒体报道最多、社会反响最为热烈的一组文献;

它是申报过程最让人刻骨铭心、永世难忘的一组文献;

它是我国最早被申报单位立碑纪念的一组文献;

它是捍卫中国国家利益最为有力的一组文献。

南京大屠杀档案列入世界记忆名录,不但是中国世界记忆工作历史上最为耀眼的一项工作,而且也是中国档案史上和文献史上的闪光一页。因为它表明:档案、文献,同国家利益紧密相关,不但是维护国家历史的重要凭证,而且是开展国际斗争、捍卫国家利益的锐利武器。

国家档案,是国之大者、国之重器!岂可忽乎?