上肢操在乳腺癌患者PICC护理中的应用效果

2021-09-21张璐郑丽丽

张璐 郑丽丽

【摘要】目的:探讨上肢操在乳腺癌患者PICC护理中的应用效果。方法:选择2017年1月至2020年3月在我院PICC门诊留置PICC的乳癌患者,实验组81例,对照组80例,对照组患者采用常规护理,实验组患者在常规护理基础上练习上肢操;观察实验组患者的置管后第7 d、第14 d、第21 d的肱动脉血流速度、28 d内导管相关性血栓发生率。结果:实验组患者的置管后第14 d、第21 d的肱动脉血流速度、28 d内导管相关性血栓发生率与对照组比较,差异有显著性(P<0.05)。结论:乳癌PICC患者置管后练习上肢操可增加上肢肱动脉血流速度,降低28 d内导管相关性血栓发生率。

【关键词】上肢操;乳腺癌;PICC;并发症

[中图分类号]R473.73 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)11-0138-02

经外周置入中心静脉导管(Peripherallyinserted central catheters,PICC)凭借创伤小、操作相对简单、留置时间较长等约点在临床得到了广泛的使用。特别是对于静脉化疗乳癌患者来说,PICC相当于一条生命线。在我院血液肿瘤科,PICC留置率达到75 %。患者一般需经过6~8个化疗周期才会停止使用PICC,长时间的留置PICC会导致导管相关性血栓、感染等并发症,血栓脱落会引起严重的后果,甚至危及患者生命。目前多项研究指出患者PICC置管的最初一个月是无症状血栓的高发期[1-2],临床往往使用抗凝药物来降低血栓的发生率,但是也带来患者局部出血、脑出血的隐患。我院血液肿瘤科经过医生、护士共同研究,制订了一套上肢操,并应用于乳癌患者,取得了较为满意的结果,现介绍如下。

1 资料及方法

1.1一般资料 选择2017年1月至2020年3月在我院PICC门诊留置PICC的乳癌患者,共170例,采用回顾性调查,年龄19~74岁,平均年龄(51.02±11.33)。其中实验组86例;对照组84例。纳入标准:①患者意识清,具备一般性的语言理解能力;②患者上肢肢体活动自如,能够配合者;③ 置管前凝血四项报告正常④了解该实验的目的,并签署知情同意书。排除标准:①患者多器官病变,病情危重;②语言沟通障碍;③患者有血栓史,或糖尿病、静脉炎、高血压、心脏瓣膜疾病等血栓高危因素。④不同意参与本研究。实验组和对照组患者的性别、年龄、疾病构成等基础情况差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组患者均使用相同公司生产的三厢瓣膜4fr导管,导管外径1.35 mm,长65 cm,容积0.33 mL,选择肱动脉留置PICC,均一次性穿刺成功。

1.2方法 对照组患者给予常规护理,患者留置PICC后,临床护士按照流程宣教带管日常注意事项,以握拳为主的上肢活动,每日交接班对PICC 置管肢体进行测量和记录,患者出院后临床护士通过微信、电话回访,及时发现并发症。实验组成立临床PICC管理小组,成员包括1名血管外科医生、1名肿瘤科护士长、2名取得PICC操作证书的有8年以上置管经验的护士,医生与护士长负责查阅文献,和置管护士一起制定上肢活动的具体方案,由护士长将之整理成卡片形式,对临床护士进行相应的培训;血管外科医生负责在实验过程中患者指标的测量,和护士实际操作中的答疑;临床护士负责将具体活动方法教授患者,保证其活动正常进行,进行随访及数据的收集整理。上肢活动的方案是以Virchow静脉血栓形成三大要素经典理论[3]为基础,参考静脉血栓的预防指南、BARD公司带管患者生活指导中提及的患者上肢活动要求,别家医院的相关上肢操等,结合本科室置管患者特点,经过临床实验反复修改成的上肢活动方案。护士长负责对临床护士进行培训、考核,考核合格后,临床护士手持卡片(上印有上肢操动作图示和预定完成时间)对患者讲解活动的方式,并将卡片发予患者,院内每日下午交接班时,询问患者是否完成当日的活动量,患者院外由责任护士电话、微信联系,督促患者按时按量完成定额的活动:①手指关节活动:置管侧手指做五指张开-握拳动作,各保持2 s;握拳依次伸出大拇指、食指、中指、无名指、小指做背伸动作(已伸出手指不回缩),各保持2 s;②腕部活动:做腕部的前屈、背伸动作,各保持2 s,腕部做内旋转一周(2 s),外旋转一周(2 s);③肘部运动:置管侧肘关节做屈曲(握拳),前臂与上臂角度呈60°,保持2 s后缓慢伸直成一直线,再以肘部为中心,前臂做前后摆动一次;④肩部运动:患者双侧肩部做耸肩动作,放下,雙侧上肢平举后、双手治愈胸前,轻拍手掌后再双侧上肢平举放下,整个肩部运动大约4 s。以上动作连贯练习20次为一组,10 min/次,3次/d。患者置管完毕24h后,即有临床护士一对一示范动作要领,并带领患者做运动,确保患者能够掌握。患者出院后护士会把相关运动视频发至患者或家属微信,通过微信、电话监督患者完成锻炼,3次/d,持续28 d。在该研究中,有9例患者失访,其中实验组5例、对照组4例。

1.3评价方法 评价患者的肱动脉血流速度、留置PICC 28 d内导管相关性血栓的发生率。患者留置PICC第7 d、第14 d、第21 d、第28 d使用彩超对患者留置导管上肢肱动脉血流速度、血栓形成状况进行检查。

1.4观察指标 本研究为计数计量资料,采用t检验和c2检验,将所得数据输入spss17.0软件进行统计学处理分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

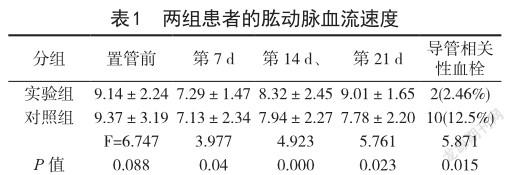

实验组患者的置管前肱动脉血流速度与对照组比较,差异无显著性(P>0.05);置管后第7 d、第14 d、第21 d的肱动脉血流速度、28 d内导管相关性血栓发生率与对照组比较,差异有显著性(P<0.05)。详见表1。

3 讨论

我院血液肿瘤科的乳癌PICC患者占置管患者总量的50%,她们的化疗周期一般较长,减少PICC并发症、延长留置时间就成为我科室护理工作的重点。通过患者联系上肢操可有效提升上肢血液流速,根据Virchow的血栓形成的经典理论,血栓形成的三大要素是血流缓慢、血管内皮受损害和高凝状态,留置PICC为有创性操作,肿瘤患者本身凝血状态异常、导管造成的占位性阻滞均可诱发血栓的形成。特别是乳癌患者由于伤口疼痛,害怕管道脱落等原因,自发减少肢体活动对血栓形成有促进作用。在本次研究中,护士耐心说服患者练习上肢操,利用手臂众多肌肉的活动,对上肢动脉进行挤压、推拉,有利于上肢局部的血液循环。

众多文献报道PICC相关性血栓在置管的最初一月内发生率较高,早期及时实施上肢的有效活动对乳癌患者有重要的意义。乳癌患者得知自己患病、需要化疗、置管等信息,往往难以接受或表现为过度的紧张,多数患者处于脱离劳动状态[4-5]。护士通过向患者宣教,拉近了护患的距离,在一定程度上缓解患者陌生、紧张感,示范运动便于患者掌握动作要领,将卡片发予患者并规律督促患者进行活动,保证了上肢操的实施频度和数量,特别是患者出院后,临床护士通过微信、电话与患者沟通,保证了院外患者遵医行为的施行。在实验中患者通过练习上肢操,将患者PICC血栓发生率12.5%由将为 2.46%。早期的超声监测,有利于及早发现无症状血栓,采取有效干预,避免其进一步发展,也提升了医疗安全水平。

4 结论

上肢操可有效地提升置管后第7 d、第14 d、第21 d的肱动脉血流速度,降低28 d内导管相关性血栓发生率,在指导患者的过程中,有利于形成良好的护患关系,护患互动也有利于护士增加积累自身知识的意愿,提升自身健康教育的指导水平,将上肢操作为乳癌患者PICC健康教育的一部分,可以凭借较小护理成本,得到可观收益,确实值得在肿瘤科室护理工作中推广。本研究持续时间较短,病例较少,难免有不足之处,请各位专家给予批评指正。

参考文献

[1] 顾成佳, 甘露, 陈允允等. 化疗期乳腺癌患者PICC相关性静脉血栓确诊早期体验的质性研究[J]. 海南医学, 2020, 30(5): 588-590.

[2] WILSON TJ, STETLER WR, FLETCHER JJ. Comparison of cathe-ter-related large vein thrombosis in centrally inserted versus peripher-ally inserted central venous lines in the neurological intensive care unit[J].Clin Neurol Neurosurg,2013,115(7): 879-882.

[3] Angele M K, Catania R A, Ayala A, et al, Dehy2 droepiandrosterone: an inexpensive steroid hormone that decreases the mortality due to sepsis following trauma-in-duced hemorrhage[J]. Arch surg, 1998, 133(12): 1281.

[4] 費静, 乳癌根治术过程中采取心理护理后的临床运用价值研究[J]. 临床医药文献电子杂志2020, 7(40)85-86.

[5] 张文霞, 王瑞珩, 任秋芳, 团体心理干预及康复治疗对乳腺癌术后患者负性情绪及生活质量的影响[J]. 现代医药卫生2020, 36(7)767-769.

作者简介:张璐(1981-),女,硕士,主管护师,研究方向:内科护理学。