历数和五行的结合与战国秦汉的相关学术

2021-09-18梁韦弦赵辉

梁韦弦 赵辉

[摘 要]历数与五行生克说结合滋生的数术学应盛行于邹衍之学流行以后。这种结合使传统的历政学发生了分化,一方面其历数成了讲阴阳灾异的数术学的组成部分,另一方面传统历政学尊重自然规律指导农业生产的主旨仍得到了承传。从历法四时的起源和殷商甲骨的六十甲子表来看,历法最初与五行无关。如《月令》《淮南子》,其讲阴阳灾异和宜忌吉凶的方法是自成体系的,与汉易卦气学无关。

[关键词]历政学;数术学;历数;五行

[中图分类号]K207.8 [文献标志码]A [文章編号]2095-0292(2021)04-0130-08

[收稿日期]2021-05-17

[基金项目]教育部人文社科项目“先秦时期的历政制度与历政文化研究”(19YJA770009)

[作者简介]梁韦弦,福建师范大学历史文化学院教授,博士研究生导师,研究方向:先秦秦汉历史文献与学术史; 赵辉,福建师范大学图书馆馆员,研究方向:古代文献保护。

关于先秦时期历政制度和历政文化的内涵及社会意义,我们过去已有讨论[1],这里主要谈的是战国秦汉时期历法与五行学说的结合给战国秦汉学术发展带来的变化,这也是起源古老的历政文化在新的社会文化背景下所发生的流变。

一、历法与五行生克说结合的时代

之所以要首先谈到这个问题,是因为一些学者的相关说法所包含的对这个问题的模糊认识会影响到人们对相关学术史问题的判断。如有专家曾将《汉书·艺文志》所著录的“自甲子至壬子,说《易》阴阳”的《古五子》与《淮南子·天文训》五行和历法之五子相配的说法相联系,并引用有学者“《古五子》所谓《易》阴阳”,“这一阴阳概念的形成极早,必当在殷墟甲骨中已有六十甲子表之前”的说法相印证,试图证明以五行生克讲阴阳灾异的汉易卦气学是于春秋乃至先商已然存在的“《周易》古义”[2]。按先秦历政文化发展历史的意义上看,做为历政基本要素的历法,从尧舜时期至商周时代的基本用途在于“授时”,即颁于“邦国”。这既有体现“王权”的政治意义,也有指导农业生产的实际意义。这一历史过程中不见有历数与五行生克说相结合形成数术学之事发生。现在专家们将历数与五行生克说相结合的时代上推至先商,是为了将兴起于汉初田何所传孔门《易传》学之后的汉易卦气学说成是先于孔门《易传》之学存在的“《周易》古义”,这颠倒了《周易》经学发展的历史,会给人们对古代学术史的认识造成混乱。

关于历法与五行生克说结合的时代,首先可以确定的是,殷商时代并无历法与五行结合之事,因为这在文献上没有任何痕迹。学者们说到的殷商甲骨六十甲子表,实际只有用于纪日的六十甲子,既不见阴阳,也不见五行,与阴阳五行扯到一起是毫无根据的。《淮南子·天文训》关于五行配历数“五子”的说法,并不具有证明甲骨六十甲子表中含有阴阳五行的意义。《淮南子》成书于西汉,此尽人皆知。从《汉书·艺文志》的著录看,《古五子》列于西汉易家丁宽《易传》之后,《淮南道训》、《灾异孟氏京房》诸书之前,其前后皆汉人之作,故此《古五子》亦必当成于西汉人之手。用《淮南子》和《古五子》之中的内容去证明殷商时代有历数与阴阳五行相配之事发生,这显然是不妥当的。

从古文献的记载看,始见五行具体内容的《尚书·洪范》并没有说到五行与历法有何关系。《鹖冠子·王鈇》上说:“天用四时,地用五行”[3],以四时和五行分别属于天道和地道,并不是合在一起的,这应是较早之观念的遗留。尤应注意的是,《尚书·洪范》里虽讲到五行,却没有五行生克观念。这表现为,《洪范》所言五行之次是“一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土”,既不是按五行相克的水、火、金、木、土之次排列的,也不是按水、木、火、土、金的五行相生之次排列的;《洪范》中说鲧治水用的是“陻”法,这本正合于五行相克说的土克水之义,但《洪范》中却批评鲧“汩陈其五行”,即其治水之法违背了“水曰下润”之性[4](P187-188)。根据这些情形来看,周初尚无五行生克观念,当然更不会发生五行生克说与历法结合之事。所以,纵然《古五子》、《淮南子》当中五行与历法五子相配之事源自先秦,也不会发生于先商时代。

五行生克说起于何时?《孙子·虚实篇》中已有“五行无常胜,四时无常位”的说法[5](P432)。《左传》昭公三十一年说到“火胜金”[6](P2127),哀公九年说到“水胜火”[6](P2165)。可见,春秋时已有五行相克说。《史记·孟子荀卿列传》说邹衍“乃深观阴阳消息而作怪迂之变,《终始》、《大圣》之篇十余万言”[7](P2344)。邹氏之书已不传世,马国翰辑佚书中有李善《文选注》所引邹衍遗说:“五德从所不胜,虞土、夏木、殷金,周火”[8](P2953)。《吕氏春秋·有始览》中“黄帝时土气胜、禹时木气胜、汤时金气胜、周文王时火气胜,代火者必将为水[9](P666)的说法,学者们亦以为是邹衍遗说。由《史记·封禅书》所说“自齐威、宣之时,邹子之徒论著终始五德之运”,“邹衍以阴阳主运显于诸侯”[7](P1968-1969)的说法看,邹氏的“五德转移”说实际是一种用五行相克公式来讲朝代更替的理论而不是讲阴阳灾异的数术之学。

从上述文献记载的迹象看,关于五行相克的说法见于春秋时期,其流行当于邹衍所创五德转移说盛行以后。今天我们由睡虎地秦简《日书》甲种的《稷辰》篇得知,如《汉书·艺文志》五行家所列《四时五行经》、《阴阳五行时令》、《钟律灾异》、《钟律丛辰日苑》、《风鼓六甲》、《文解六甲》等书即历数与五行生克结合的数术学之作。班固在序五行家时说“其法亦起五德终始”[10](P1769),这是说这种历数与五行生克说结合的方法是对邹氏说中五行相克说的转用。也就是说,在班固看来,历数与五行相克说结合形成的数术之学是在邹衍“五德终始”学之后兴起的。邹衍之学发生于战国中期,考虑到这种学问的流行及五行相克说与历法结合的成熟都是需要时间的,故如《淮南子》以历法之“五子”与五行相配来讲阴阳灾异之方法的形成应在战国晚期。就卦气学而言,卦气学既以五行生克说为理论要素,其形成必当在五行生克说流行之后。故从文献的记载来看,孟喜、焦延寿之学的出现已是汉宣帝之后的事情了。

二、《月令》中的历数与五行及《月令》的主旨

今传儒家经典《礼记》之《月令》篇中已见历数与五行配讲阴阳灾异的内容,但就《月令》的主旨看,承传的还是传统的历政文化。

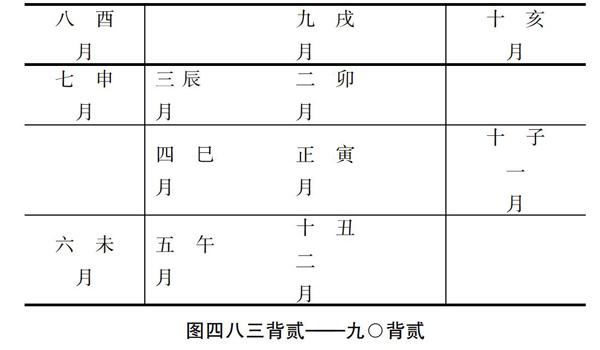

《月令》[11](P1352-1385)中四时十二月与五行相配讲灾异的内容较为繁复,我们将其整理为下表。

不难看出,因十干与五行相配为五组,与四时之四不合。《月令》的解决办法是,于四时序列中又孤立地设有“中央土”,以安置五行之土和十干之戊己。即戊己土实际是无历数可配的。

用这种配法来讲阴阳灾异的原理是,将四时十二月赋予了五行的属性,如此人的错时行令就会造成五行之气的错乱冲突,进而造成灾异了。如,“孟春行夏令则雨水不时,草木蚤落,国时有恐。行秋令,则其民大疫,猋风暴雨总至,藜莠蓬蒿并兴。行冬令,则水潦为败,雪霜大挚,首种不入。”郑玄解释说,孟春行夏令则会使孟夏之月的巳(火)之气来“乘”,所以其灾异中说的“国时有恐”,是说会有与火灾相关的讹言造成的恐慌。雨水不时,草木早落,是因错时行令而造成的季节提早。春行秋令而“藜莠蓬蒿并兴”,也应是因季节错时而“生气乱,恶物茂”。“其民大疫”,是因为“申之气乘之也,七月始杀”,“西方金气为阴克东方木”,即秋七月(申)配金,金有“杀”之性,春为木,金克木,故孟春行秋令会“其民大疫”。“猋风暴雨总至”,也应与金克木而生水有关。孟春行冬令,“则水潦为败,雪霜大挚,首种不入”,这是因为十月(亥)配冬水,故春行冬令,亥之气来乘,会有水、寒之灾,稷类谷物没有收成[11](P1357-1358)。

《月令》所见的这种四时十二月与五行相配的体系,一定是在四时十二月系统的基础上后增入的五行系统。从四时观念的起源来说,商代甲骨文中已见四方风名。结合《尚书·尧典》的内容来看,因来自四方的风与一年气候冷暖变化的规律相关,故四方风名应是四时观念起源的体现[12](P81-96)。也就是说,四时之所以是“四”,源自造成气候变化的季风来自东南西北四个方向,这与方位的中央毫无关系。这从如《月令》的四时与五行相配时遇到的矛盾是可以看出来的。《月令》在中央土一目下,只讲到“天子居大庙大室,乘大路,驾黄骝,载黄旂,衣黄衣,服黄玉”等令[11](P1372)。因十二月已用于配四时,中央土无月可配,故无“是月也”当行某令的说法。汉唐学者为了弥合以五行分四时十二月不能均分的矛盾,强加解释:“年有三百六十日,则春夏秋冬各分居九十日。五行分配四时,布三百六十日间,以木配春,以火配夏,以金配秋,以水配冬,以土则每时辄寄王十八日也。”[11](P1371)这是说在四时之中每时抽出十八日来配土行,如此,则五行各配七十二日,合三百六十日。这种配法实际是将阴阳五行学说流行后产生的“播(布)五行于四时”[11](P1423)的观念具体化了。而这种解释实际是有破绽的。如,春夏秋冬四季已各有与五行相应颜色的服饰,那么,这些与土行相配的黄旂、黄骝、黄衣、黄玉又于何时用?是不是每个季节中又要抽出十八天来用黄旂穿黄衣?很明显,汉唐学者的这种配法不过是为了解决四时之“四”与五行之“五”不合之矛盾而补充的说辞。正因为四时与五行之数不合,在《吕氏春秋·十二纪》中,又有只以四时为纲统十二月,以春配甲乙木和帝太昊,以夏配丙丁火和炎帝,以秋配庚辛金和帝少昊,以冬配壬癸水和帝颛顼,略去中央戊己土和黄帝不提的情形。这说明,按四时十二月去分配十干和五行,是无法均分的,多出的两干和一行实际是没用的。后来《淮南子·时则训》为了解决这种矛盾,则分夏季为二,孟夏仲夏配南方丙丁火,季夏配中央戊己土,仍用《月令》中原属季夏月之令。这种安排实际同样也反映出五行与四时统十二月历法体系的不合。木金水三行各分得三个月,火分得两个月,土分得一个月。这种分配已失去规则,毫无道理可言。《月令》与《淮南子》中这些五行与四时十二月相配方法表现出的矛盾或这些方法的不同,只能说明历法的四时十二月与五行的金木水火土原本是各自成体系的,并不相关。

从我们上列《月令》中四时十二月与五行相配讲灾异之表来看,其每季三月,每月的错时行令又分别与其余三季的三月相对应,计四九三十六种情形,整齐划一,这明显全出人为设定。春季三个月行秋令,都是金气来“乘”,申酉戌同配五行之金,寅卯辰同配五行之木,而每个月错时行令的灾异又有不同。同是春行秋令,金克木而生水,孟春行秋令无水患,仲春行秋令则“其国大水”,季春行秋令亦“淫雨早降”。造成这种情形的原因是,《月令》所讲的有些灾异发生的肌理是不真实的。如,违背春季的农时要求,会对人的生产生活造成影响而致灾,但这与五行相克并无关系。春行夏令并不会真的使季节提前而致草木早落,气候冷暖迟速的变化更不会受到天子穿什么衣服的影响。

还应指出的是,如郑玄解釋春行夏令所致“国时有恐”时讲到的“四月于消息为乾”[11](P1357),用汉易卦气的十二消息卦来说明何以“国时有恐”与关于火灾的讹言有关,这种说法是有问题的。《礼记·月令》的全文只字没有说到易卦,为什么要扯到十二月卦上?《说卦传》中乾无火象,《月令》说的火讹之恐明显就是因为春行夏令导致的“巳(火)之气来乘”,即是因为夏四月(巳)配五行之火,与什么十二月卦的乾卦并无关系。

从《月令》所记各月之令的内容来看,实际主要体现的是顺应四时气候变化规律以从事农业生产的思想主旨。所以《月令》从本质上说还是历政之书而不是数术之书。以春季为例,其所行之令除了如天子服饰与五行木之青色相关外,其有关具体政务之令如:天子“迎春”、“祈谷”、“命布农事”、“牺牲毋用牝,禁止伐木,毋杀孩虫,胎夭飞鸟,毋麛母卵,毋聚大众,毋置城郭”、“不可以称兵”[11](P1357)等,明显是为了不影响春季的农时和不违背春生的季节特性。联系到《夏小正》不讲五行只讲春月农事的说法,可知《月令》讲的行四时五行之令的初义应当还是以顺应自然规律从事生产活动为出发点的。即可以认为,《月令》吸收五行生克说讲阴阳灾异的初义并不是为了改变历政之学的功用,实际是想借历法与五行结合讲灾异的理论来维护历政之学尊重自然规律从事农业生产这一思想的权威。也就是说,尽管《月令》中已杂入阴阳灾异的学问,但其思想主旨仍是上承历政文化传统的。从其发展的“去脉”上看,后来上承《月令》的历政之书,如《四民月令》、《唐月令》,皆属继承历政文化思想内涵的载体。这些文献显示了中国古代历政文化重视人与自然关系,遵循自然规律从事农业生产之传统的一脉相承,源远流长。

三、《淮南子》中的五行配历数“五子”

在《淮南子》中除了《月令》相似的以四时十二月配五行讲灾异的方法,还另有一种以五行为纲去配历数的“五子”,分一年三百六十日的方法。

《淮南子·天文训》中说:

壬午冬至,甲子受制,木用事,火烟青;七十二日,丙子受制,火用事,火烟赤;七十二日,戊子受制,土用事,火烟黄;七十二日,庚子受制,金用事,火烟白;七十二日,壬日受制,水用事,火烟黑。七十二日而岁终……。

甲子受制,则行柔惠,挺群禁,开阖扇,通障塞,毋伐木。丙子受制,则举贤良,赏有功,立封侯,出货财。戊子受制,则养老鳏寡,行鬻,施恩泽。庚子受制,则缮墙垣,修城廓,审群禁,饰兵甲,做百官,诛不法。壬子受制,则闭门闾,大搜客,断刑罚,杀当罪,息梁关,禁外徙。

甲子气燥浊,丙子气燥阳,戊子气湿浊,庚子气燥寒,壬子气清寒。丙子干甲子,蛰虫早出,故雷早行。戊子干甲子,胎夭卵毈,鸟虫多伤。庚子干甲子,有兵。壬子干甲子,春有霜。戊子干丙子,霆……[5](P1217)。

这种方法形成的基础是六十甲子表的纪日法:

1.甲子 2.乙丑 3.丙寅 4.丁卯 5.戊辰 6.己巳 7.庚午 8.辛未 9.壬申 10.癸酉 11.甲戌 12.乙亥 13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.己卯 17.庚辰 18.辛巳 19.壬午 20.癸未 21.甲申 22.乙酉 23.丙戌 24.丁亥 25.戊子 26.己丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳 31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.己亥 37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯 41.甲辰 42.乙巳 43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.己酉 47.庚戌 48.辛亥 49.壬子 50.癸丑 51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳 55.戊午 56.己未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戌 60.癸亥 (六十甲子表)

六个甲子表的周期为一年三百六十日。《淮南子·天文训》的这种方法是将六个甲子纪日周期重新分为五组。参看甲子表可知,从第一个甲子表的甲子日到第二个甲子表的乙亥日正好是七十二日,五行为木;从第二个甲子表的丙子日到第三个甲子表的丁亥日是七十二日,五行为火;从第三个甲子表的戊子日到第四个甲子表的己亥日是七十二日,五行为土;从第四個甲子表的庚子日到第五个甲子表的辛亥日是七十二日,五行为金;从第五个甲子表的壬子日到第六个甲子表的终点癸亥日是七十二日,五行为水。即用这五个子日可将一年划分为五个七十二日,恰好与五行之数相合。

从这种历数与五行相配的意义上说,其原理与《月令》的四时十二月配五行结构是一致的,都是为了设置在每行“用事”的时间内人事之所宜所不宜。即火用事之时不宜为与水相关之事,木用事之时不宜为与金相关之事。如甲子木用事则“毋伐木”,庚子金用事则宜“做甲兵”。规定五行之气错时会导致之灾异。如“丙子干甲子”,“燥阳”之气早至则“蛰虫早出,故雷早行”。

从历数与五行的配合形式上看,这种方法与《月令》和同见《吕氏春秋》、《淮南子》的以四时为纲目配五行的方法又有很大不同。即这种方法不是以四时为基础“播(布)五行于四时”,而是以五行为纲目去分期年之日数。如此,虽克服了四时十二月无法为五行均分的问题,但这种方法以七十二日为时间单位,完全是为了以五行为主导去分配历法期年之日数的需要,破坏了历法四时十二月,每时三月,每月三十日的体系。这种结构形式的变化,实际是思想内涵发生深刻变化的反映。《月令》以四时十二月的历法体系为纲,主要内容讲的是按季节节气从事农业生产活动。这种方法以五行为纲,主要内容讲的是由五行生克关系造成的人事之宜忌,已基本淹没了《月令》用历法指导农业生产的主题,使历数成了数术的附庸。这标志着古老的历政文化中历数用途发生了实质性的分化,是实现历数成为数术学要素转变的重要一步。

说到这里就不能不又说到所谓《古五子》与殷商六十甲子表的关系问题,因为有学者正是用我们上引《淮南子·天文训》有关五子说的几节文字来证明殷商六十甲子表与所谓讲卦气的《古五子》有关的。从历法意义上看,《淮南子·天文训》这种以五行配历数五子的方法,是对六十甲子表进行改造而成的。这种方法割裂六十甲子表历法体系的根本原因,是因为《淮南子》的这种方法需要考虑用五行去均分一年日数的问题,而六十甲子表只是单纯干支相配的纪日法,其中是不存在五行的。当然,这种五行配历数五子的方法和六十甲子表在与卦气学无关这点上是一致的。这是因为,卦气所用的四时十二月二十四气的历法体系有与现实一年中发生的气候相比对,看气候正不正的功能,而六十甲子表和这种五行配五子的方法都不具备这种功能。

四、秦简《日书》甲种《稷辰》中的历数与五行

《稷辰》“是睡虎地秦简《日书》中比较重要的一篇”,《稷辰》中十二月排列是:

正月二月,子秀,丑、戌正阳,寅、酉危阳,卯敫,辰、申,巳、未阴,午徹,亥结。

三月四月,寅秀,卯、子正阳,辰、亥危阳,巳敫,午、戌,未、酉阴,申徹,丑结。

五月六月,辰秀,巳、寅正阳,午、丑危阳,未敫,申、子,酉、亥阴,戌徹,卯结。

七月八月,午秀,未、辰正阳,申、卯危阳,酉敫,戌、寅,亥丑阴,子徹,巳结。

九月十月,申秀,酉、午正阳,戌、巳危阳,亥敫,子、辰,丑、卯阴,寅徹,未结。

十一月十二月,戌秀,亥、申正阳,子、未危阳,丑敫,寅、午,卯、巳阴,辰徹,酉结[13](P184)。

简文整理小组说:“此段的秀、正阳、危阳、敫、 、阴、徹、结等名,不见于古籍。[13](P185)”所以,在这些名目之下所言之宜忌、吉凶、年成、天气、兵事等,与这些名目的含义有何联系,已难知晓。学者们指出:“稷辰即丛辰也。”[14](P11-12)“《史记·日者列传》有丛辰家,《汉书·艺文志》有《钟律丛辰日苑》23卷”[15](P55-56)。以为《稷辰》与《汉志》所著录之五行家的《风鼓六甲》、《文解六甲》诸书相类[16](P233)。按,《稷辰》既与《汉志》所著录五行家著作为同类,则亦当属五行家学,或者说,其内容当与五行说有关。

《稷辰》中说:

徹,是胃(谓)六甲相逆,利以战伐,不可以见人、取妇、家女、出入货及生。

不可祠礼、哥乐。以生子,子死。亡者,得,不得必死。擊,久不已。不可以有为也。

□□□□□可葬貍。雨,日□。正月以朔,又兵,又雨。

关于这节简文中说到的“六甲相逆”,刘乐贤说:“古代以天干地支相配计算时日,六十甲子中可又(梁按,“又”当是“有”)甲子、甲申、甲午、甲辰、甲寅,故名六甲。《汉书·食货志上》:‘八岁入小学,学六甲五方书计之事。‘六甲相逆是指六甲的地支子、戌、申、午、辰、寅的方位相反。十二地支中,子与午、戌与辰、申与寅在方位上恰好是完全相反,这就是所谓‘六甲相逆。本篇徹日之地支恰好是午、申、戌、子、寅、辰,正符合‘六甲相逆。”王子今对刘乐贤的说法作了补充[16](P233),但两位学者都没有说到《稷辰》这节文字中的“六甲相逆”与五行生克有何关系。

按,刘先生说“六甲相逆”是指六甲的地支子、戌、申、午、辰、寅的方位相反,这种说法不够准确或者说不够清晰。就《稷辰》的内容看,可分为两部分。上面所引秀日、正阳、危阳等八类名目的日子与十二月地支相配的内容,是第一部分,是在讲一年十二月中哪些干支日属于秀日,哪些属正阳、危阳等八类日子。《稷辰》这种以两个月为一组的方法,显然用的是六十甲子纪日法。结合六十甲子表看,正月二月的徹日包括庚午、壬午、甲午、丙午、戊午;三月四月的徹日包括壬申、甲申、丙申、戊申、庚申;五月六月的徹日包括甲戌、丙戌、戊戌、庚戌、壬戌;七月八月的徹日包括甲子、丙子、戊子、庚子、壬子;九月十月的徹日包括丙寅、戊寅、庚寅、壬寅、甲寅;十一月十二月的徹日包括戊辰、庚辰、壬辰、甲辰、丙辰。《稷辰》的第二部分是讲一年之中属于秀日、正阴、危阳、敫、 、阴、徹、结八类日子的干支日所主之宜忌吉凶等义。所以,其所谓“六甲相逆,利以战,不可见人”等宜忌吉凶之义一定要包括所有属于徹日的干支日,而不是仅指“六甲的地支”。如果只是指六甲的地支,那么徹日所包括的其他干支日,如庚午、壬申、甲戌、丙寅等二十五日所主之宜忌吉凶之义就没有说到,不讲到这二十五日的宜忌吉凶之义,《稷辰》就不能算是《日书》了。所以,《稷辰》简文所称“六甲相逆”,是因一年的徹日中包括了六个甲日而以“六甲”指代徹日包括的所有干支日。即“六甲相逆”实际是指一年中属于徹日的三十个干支日中的午与子、戌与辰、申与寅六支构成相逆的关系。

关于子、戌、申、午、辰、寅相逆的理由,现在有人对旧皇历上说的鼠日(如丙子)冲马(如庚午)、猪日(如乙亥)冲蛇(如己巳)之原因的解释,用的也是刘先生所说的方位相反说。按,十二支配五行方位有不同的方法 如后世常见的另一种配法:寅卯东方木,巳午南方火,申酉西方金,亥子北方水,辰戌未丑中央土。如此,则辰与戌、丑与未无法构成相反方位。。由《稷辰》所称“六甲相逆”的戌与辰构成相逆来看,其排列方法只能是如《礼记·月令》的方法。即春东寅卯辰三个月配甲乙木,夏南巳午未三个月配丙丁火,中央戊己土,秋西申酉戌三个月配庚辛金,冬北三个月配壬癸水[11](P1352-1385)。秦简《日书》有图四、图五,图五内容是十二月(支)方位。图四中的四个空格正是四个方位的位置,方位的名称虽然没有写出来,但其接下的文字是:“金胜木,火胜金,水胜火,木胜土。东方木,南方火,西方金,北方水,中央土。”[13](P233)这两个图实际是一种图。将这两个图按方位展开配上其文字所言五行,即与《月令》的四时十二月五行方位相同。《月令》和秦简《日书》两图的十二支说的都是十二月,但如《稷辰》“六甲相逆”所指的地支相逆,则一定是源自《月令》和秦简《日书》图式那样的十二支方位。从形式上看,这种方位中的子与午、丑与未、寅与申、卯与酉、辰与戌、巳与亥相反,但结合《日书》甲种的文字来看,其相逆相冲的真正原因是五行间的相克关系。“六甲相逆”,是因为子在水而午在火,申、戌在金而寅、辰在木。鼠马相冲、猪蛇相冲,是因为子(鼠)在水而午(马)在火,亥(猪)在水而巳(蛇)在火。要之,将“六甲相逆”与秦简《日书》的相关内容结合起来看,这种说法的理据应是五行相克说。当然,就《稷辰》全篇和秦简《日书》各篇的内容来看,其所言宜忌吉凶等义之理据来源是很复杂的,加之古人有滥用五行对事物进行分类的倾向,所以如《稷辰》的许多内容与五行生克有无关系,我们已难知晓。

由上述关于《稷辰》内容的讨论看,在战国《日书》中已有将历数与五行生克说结合的数术存在,传统历政学之历数的用途已然发生分化。不过,如《稷辰》这类《日书》的出现一定远在殷商六十甲子表之后,故并没有证明六十甲子表已配有五行的意义。而就《稷辰》等《日书》的内容看,其讲宜忌吉凶等义的方法与《易》学也并无关系。

五、汉易卦气学中的历数与五行

学者们之所以用《淮南子·天文训》中的五子说或者说用所谓源自先秦的《古五子》去证明汉易卦气学是“《周易》古义”,是因为从形式上看,《天文训》用历数和五行讲阴阳灾异,卦气学中也有历数和五行,也讲阴阳灾异。但实际上两者的讲法是有区别的。两者的不同点是,《淮南子·天文训》中的历数与五行是直接结合在一起的,而在卦气学中五行是与统治者的道德结合在一起的,并不是与历数结合在一起的。

如前所述,《月令》、《淮南子》历数与五行的相配,其结果是赋予了历数以五行的属性,使得分属不同五行的历数之间就有了生克关系,产生了某行用事之时间内人事的宜忌问题。也就是说,这种配以五行的历数是与人事吉凶直接发生关系的,或者说是用以指导人的行为的。汉易卦气学中的五行是与统治者德行的“五事”即貌、言、视、听、思相联系的。《汉书·谷永传》中曾记永言曰,“王者躬行道德,承顺天地”,“则卦气理效,五征时序”,“失道妄行,逆天暴物”,“则卦气悖乱,咎征著邮,上天震怒,灾异屡降”[10](P3467)。王者“道德”,具体指“五事”,即《尚书·洪范》中说到的“一曰貌,二曰言,三曰视,四曰听,五曰思”。统治者在这五个方面的德行表现好,就会出现五种“休征”,“时雨若”,“时阳若”,“时燠若”,“时寒若”,“时风若”,即雨、晴、温、寒、风按正常的时节发生,风调雨顺。统治者在这五个方面的德行表现出了问题,就会出现五种“咎征”,“恒雨若”,“恒阳若”,“恒燠若”,“恒寒若”,“恒风若”,即雨、晴、温、寒、风失时过度,水旱为患[4](P188-192)。上述情形发生的原理是,如统治者的“貌之不恭”,即不敬,则“凡貌伤者病木气,木气病则金沴之”,“金木之气易以相变也,故貌伤则致秋阴常雨”[10](P1352-1354),即金克木而生水。汉人关于阴阳灾异发生原因的解釋不只是讲统治者的道德会影响五行之气而使阴阳失调,气候异常,同时又是讲天人感应的。按谷永的说法,统治者的“貌之不恭”,就会引起“上天震怒”,所以才会“其罚常雨”,其道理是“双轨”的。有些学者喜欢强调汉人这种道理中人对自然影响的一面,实际汉人这种学问的理论支撑是如董仲舒所讲的天人感应论,最终主导阴阳灾异发生的是“上天”。这种学问的意义是维护儒家的仁政主张,其关于统治者道德“五事”与气候之“五征”关系的设定,最终是为了从气候异常中解读出上天是对统治者哪个方面的德行不满。历数在这种学问中的意义是,以一年四时十二月的历法体系为标准,去检验现实的气候是否失常,再由某种气候的失常去推断是五行之气上出了什么问题,进而依据五行与统治者五种道德的对应关系找出统治者的德行问题。也就是说,在卦气学的占算体系中,历数本身并不包含能致吉凶的意义或者并不包含对人之行为宜忌的要求,因为这种历数体系并未被赋予五行的属性。所以,学者们用《月令》《淮南子》中的历数与卦气学中的历数相比附,将《淮南子》中五行配历数五子的内容说成是卦气学的内容,是没有真实根据的。《月令》《淮南子》中没有讲到卦气,还表现为二书的历数与五行结构体系中并没有易卦这个要素,这是明确的。所谓“说《易》阴阳”的《古五子》,其书已失传。但可以确定的是,《淮南子》的五子说与《易》并无关系,那么其与《古五子》只可能在所用历数的五子上发生关系,而不会在《易》的内容上发生关系。

就卦气学中历数之意义与历政文化中之历数的不同而言,卦气学中的历数已失去了传统历政文化中以历数指导农业生产的初义,其意义在于用以检验现实发生的气候是否正常,是卦气占法的一个构成要素。即实际已成为汉代《周易》经学中包涵的数术学的一个组成部分,是历政之历数向数术之历数分化的一种形式。

六、结 语

以上所论主要可归结为如下认识:一、历数与五行生克说结合滋生的数术学应盛行于邹衍之学流行以后。二、历数与五行生克说的结合使传统的历政学发生了分化,一方面其历数成了讲阴阳灾异的数术学的组成部分;另一方面传统历政学尊重自然规律指导农业生产的主旨仍得到了承传。三、从历法四时的起源和殷商甲骨的六十甲子表看,历法最初与五行无关。如《礼记·月令》《淮南子》和秦简《日书》,其讲阴阳灾异和宜忌吉凶的方法是自成体系的,与汉易卦气学无关。

[参 考 文 献]

[1]梁韦弦.先秦时期的历政文化[J].史学集刊,2004(3).

[2]刘大钧.《淮南子》蕴《易考》[J].周易研究,2014(4).

[3]鹖冠子.鹖冠子[M].杭州:浙江人民出版社,1985.

[4][汉]孔安国传,[唐]孔颖达尚书正义[M].上海:上海古籍出版社1987.

[5]二十二子[M].上海:上海古籍出版,1986.

[6][晋]杜预集解,[唐]孔颖达等正义,春秋左传正义[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[7][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1960.

[8]马国翰.玉函山房辑佚书[M].扬州:广陵书社,2004.

[9]高诱.吕氏春秋训解[M].上海:上海古籍出版社,1996.

[10]班固.汉书[M].北京:中华书局,1960.

[11][汉]郑玄,注.礼记正义[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[12]胡厚宣.甲骨文四方风名考证[M]//20世纪学术经典文库·历史学,中国古代史卷上.兰州:兰州大学出版社,2000.

[13]睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1990.

[14]饶宗颐.云梦秦简日书研究·稷(丛)辰》,饶宗颐,曾宪通:《云梦秦简日书研究》[J]. 中国考古艺术中心专刊(三),1982.

[15]刘乐贤.睡虎地秦简日书研究[M].台北:文津出版社1994.

[16]王子今.睡虎地《日书》甲种《稷辰》疏证[M]//简帛研究.广西师范大学出版社,2001.

The Combination of Calendar and Five Elements and the Correlation Research During the Warring States and the Qin-Han Dynasty Period

LIANG Wei-xian,ZHAO Hui

(Fujian Normal University, Fuzhou 350117,China)

Abstract:Numerology which produced by combination of calendar and theory of generation-inhibition in five elements, was prevailing after Zhouyans theories became popular. This combination impelled the traditional calendar politics theory to generated differentiation,on the one hand ,calendar became the part of Numerology which advocate the theory of yin-yang and calamity;on the other hand,the main purpose of traditional calendar politics theory to guide agricultural production with respect to natural law has been inherited.Judging from the origins of the four seasons and sixty-year cycle table that on Shang oracle-bone, calendar has no concern with the five elements in the very beginning.Such as Yue Ling, Huainan Zi,in these books, the way of speaking about yin-yang and calamity and should avoid good or ill luck has its own system,and it has no connection with Gua-qi theory of Zhou Yi in Han dynasty.

Key words:calendar politics theory;numerology;calendar;the five elements

[責任编辑 张 驰]