从汉字演化史论汉字创造对文艺创作心物论的影响

2021-09-18陈洪娟

陈洪娟

摘要:中国汉字从创造到演变都没有脱离“象”之“意”,在汉字的演化史中,形成了稳定而鲜明的观物取象、以象生意的思维方式。以文字为基础的文艺创作也不断被这种思维方式所作用,特别是文艺创作“心物”论。文艺创作 “心物”论注重心对物之感、意随象而生,这与文字创造的观物取象、以象生意的思维方式一脉相承。同时,心物相感之象在继承汉字创造之象时,又进行了艺术化的创造和发展,虽保持着形象性、具体性,但它不力求反映具体事物的原貌,而是在情感化和审美化方面进行了一种超越。

关键词:汉字演化;文艺创作;心物论

中图分类号:H12 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2021)04-0092-09

文字既是民族文化的一種载体,又是一个民族的重要文化表征,蕴含着丰富的民族文化底蕴。从文字演化历史看,文字最初都是“象形”的,不过在随后的时空进程中,除了汉字继续保留“象”形的特征外,其他文字从“形”上来说,都演化为符号化的拼音字母组合。汉字从创造之初到随后的演化,都没有脱离“象”之“意”,在历史长河中,形成了稳定而鲜明的感物生象、意象相生的思维方式,此思维方式可称为“民族的思维方式”[1]。这种思维模式在华夏文明的发展进程中产生了广泛而深刻的作用,本文拟探讨此思维方式对文艺创作“心物”论的影响。

一、从汉字起源看心物论中的感物生象

汉代许慎在《说文解字叙》中,讲到“字”的来源:

古者包犧氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。及神农氏,结绳为治而统其事。庶业其繁,饰伪萌生,黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄箌之迹,知分理之可相别异也,初造书契。

据此可见,文字创造与 “八卦”这种神秘性符号的演化思维密切相关。关于包犧氏作

“八卦”,《易传·系辞》对“八卦”起源的探讨有重要的文献价值,《系辞上》说:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”[2]79可见,“八卦”是圣人仰观俯察,观天地万物,拟诸形容,象其物宜,效法天地万物的符号,此符号就是“卦象”。许慎视“书契”创造和“八卦”同源,赋予了“书契”创造的重要渊源,确立了中国文字在天地万物中观察感受而造的文化现象。从现有的考古资料来看,也充分证明了许慎所说文字“感物”而造的过程。

(一)汉字发展史既是观物取象的符号创造史,也是心物融合的艺术创造史

唐兰、郭沫若等一些古文字专家认为,远在殷墟甲骨文以前,我们已经有了文字。其根据就是20世纪中叶以来,考古工作者先后在新石器时代的仰韶、大汶口时期的古文化遗址中发掘出大量的原始陶器,这些陶器上符号很多。有的符号是刻画的,有的符号则是用毛笔一类工具绘写的。就数量而言,刻画的数量比绘写的要多。其中比较有代表性的是山东、陕西、西安、河南等地区发现的属于仰韶文化、大汶口文化的陶器符号,其刻画符号(或图画符号)与甲骨文很相像,在此基础上他们认为,距今五六千年前我国已有文字。它们是否是文字,尚有争议,但可以说明我们的祖先在天地万物的感触中,很早就产生了通过创造“物象”之符号来表现“心”对外事之性的认识和感受。

比如,属仰韶文化的临潼姜寨出土的陶器上的一个符号 ,这个符号由五个相连的“∧”形构成,很象山的组成。李学勤先生认为,这样的符号很难说是随意刻画,应当说与文字比较接近,并且指出它和商代甲骨文的“岳”字相似[3]。

又如,在西安半坡发现的彩陶上的图绘,如:半坡遗址陶盆的鱼,与甲骨文鱼字高度相似。

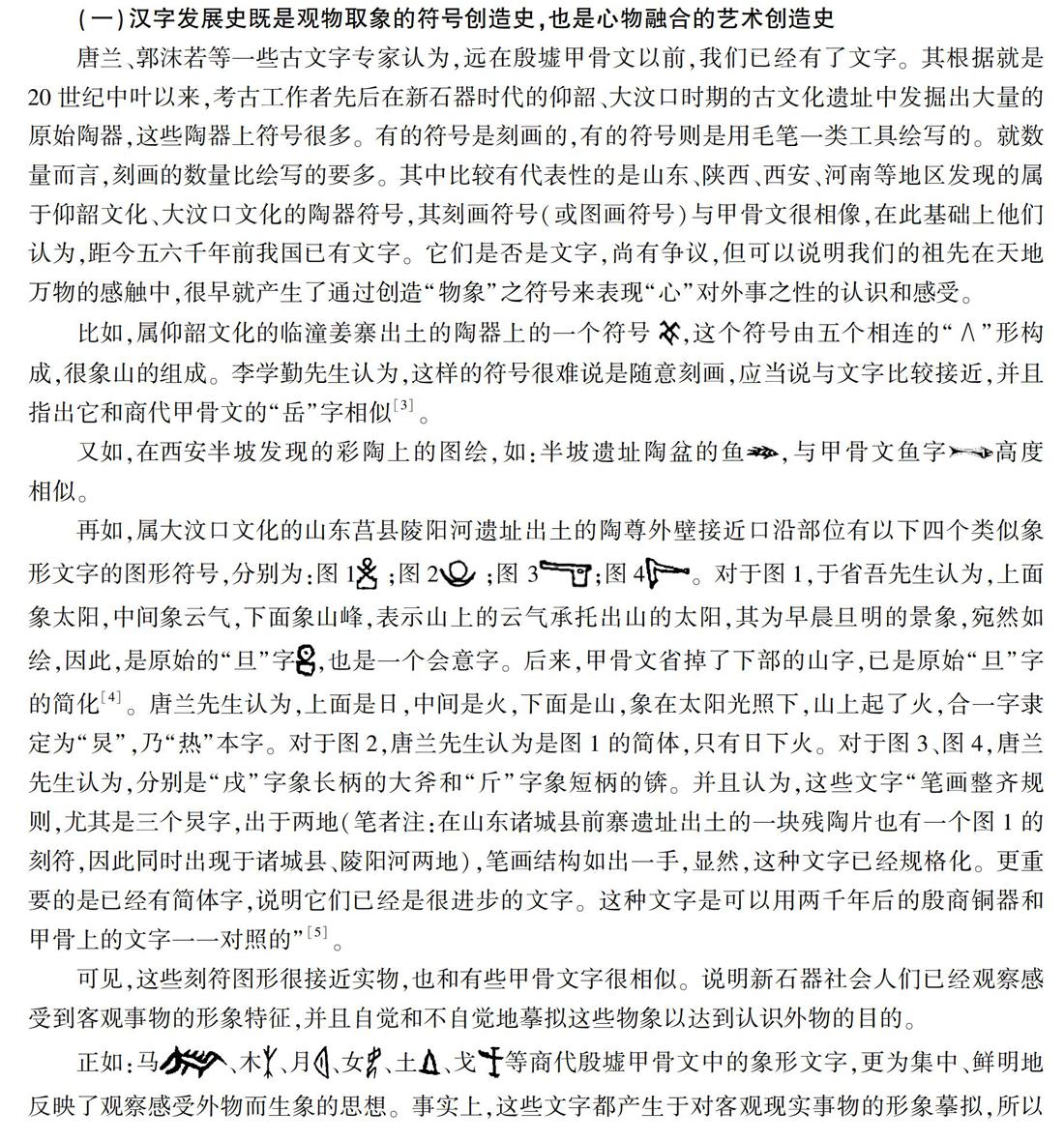

再如,属大汶口文化的山东莒县陵阳河遗址出土的陶尊外壁接近口沿部位有以下四个类似象形文字的图形符号,分别为:图1 ;图2 ;图 3;图4。对于图1,于省吾先生认为,上面象太阳,中间象云气,下面象山峰,表示山上的云气承托出山的太阳,其为早晨旦明的景象,宛然如绘,因此,是原始的“旦”字,也是一个会意字。后来,甲骨文省掉了下部的山字,已是原始“旦”字的简化[4]。唐兰先生认为,上面是日,中间是火,下面是山,象在太阳光照下,山上起了火,合一字隶定为“炅”,乃“热”本字。对于图2,唐兰先生认为是图1的简体,只有日下火。对于图3、图4,唐兰先生认为,分别是“戌”字象长柄的大斧和“斤”字象短柄的锛。并且认为,这些文字“笔画整齐规则,尤其是三个炅字,出于两地(笔者注:在山东诸城县前寨遗址出土的一块残陶片也有一个图1的刻符,因此同时出现于诸城县、陵阳河两地),笔画结构如出一手,显然,这种文字已经规格化。更重要的是已经有简体字,说明它们已经是很进步的文字。这种文字是可以用两千年后的殷商铜器和甲骨上的文字一一对照的”[5]。

可见,这些刻符图形很接近实物,也和有些甲骨文字很相似。说明新石器社会人们已经观察感受到客观事物的形象特征,并且自觉和不自觉地摹拟这些物象以达到认识外物的目的。

正如:马、木、月、女、土、戈等商代殷墟甲骨文中的象形文字,更为集中、鲜明地反映了观察感受外物而生象的思想。事实上,这些文字都产生于对客观现实事物的形象摹拟,所以许慎在《说文解字叙》中说:

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孽乱而浸多也[6]。

关于仓颉造字之说属于神话传说,但是许慎说初期象形文字是以“物象”为本而创造出来的,这是没有疑问的。因此,象形文字的创造体现了上古时代人们对天地万物的观察感触之象,也可以说是一种初期的、萌芽状态的心与物融合的艺术创造。

(二)汉字演化的感物取象思维对文艺创作心物论中感物生象的影响

我们都知道,绘画早于文字,音乐早于文学。最初的文艺都是从画、乐谈起。先秦时期,《礼记·乐记》就把“乐”的产生归之于人心感物而动,其云:“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。”而人心之感情,哀心、乐心、喜心、怒心、敬心、爱心,“六者,非性也,感于物而后动”[2]1527。汉代班固谈乐府诗的创作时说:“自孝武立乐府而采歌谣,于是有代、赵之讴,秦、楚之风,皆感于哀乐,缘事而发。”[7]“乐府”是主管音乐的官府,其收集的乐府民歌反映了汉代人民生活的方方面面,这些乐府民歌是有感于现实生活中的生活体验、哀乐喜怒而作,像镜子一样反映了当时社会的面貌和现实。魏晋时期,随着文学的自觉、独立,创作者对自身文艺创作产生与心对物之感的关系有了全新、自觉的认识。在大量怀归思亲、感时叹逝的诗赋及其序文中,诗人自觉地描述 “感”于物而作的创作产生体验。比如曹丕的《感物赋》作序云:“丧乱以来,天下城郭丘墟。惟从太仆君宅尚在。南征荆州,还过乡里,舍焉。乃种诸蔗于中庭。涉夏历秋,先盛后衰,悟兴废之无常,慨然永叹,乃作斯赋”[8];曹植在《幽思赋》中说:“倚高台之曲嵎,处幽僻之闲深。望翔云之悠悠,羌朝霁而夕阴。顾秋华之零落,感岁暮而伤心……信有心而在远,重登高以临川。何余心之烦错,宁翰墨之能传”[9];阮籍《咏怀诗》中说:“感物怀殷忧,悄悄令心悲。多言焉所告,繁辞将诉谁。”[10]王粲说自己登楼而四望,“心悽怆而感发”[11],而作《登楼赋》;孙绰在《三月三日兰亭诗序》中说:“情因所习而迁移,物触所遇而兴感……以暮春之时,禊于南涧之滨,高岭千寻,长湖万顷……乐与时去,悲亦系之。往复推移,新故相换,今日之迹,明复陈矣。厚诗人之致兴,谅歌咏之有由。”[12]

可见,受文字演化感物生象思维的影响,以文字为基础的文艺创作在其审美感知过程中,无不以感物取象、感物生象为其思维的起点。只不过,早期人们的认识还相当零星、感性、不成系统,但是对文艺审美感知特征已有初步认识。直到魏晋南北朝时期,陆机、刘勰对文艺创作“心物”论有了更为全面深刻的认识,使得这一理论发生实质性的转变和发展,即从对客体的单方面“感” 转向了主体和客体统一的认识,这种转向,使“心物”论成为了一个充满生命力的诗学概念。当然,文论的这种转变也与文字的演变历史有着不可或缺关系。

二、从汉字演变史看心物论中的意象相生

初期的图画文字和象形文字,在摹拟事物时用的是一种直接描摹的方法。然而,在文字创造过程中,这种写实的简单的象形模拟方法,还不能反映和表达极其复杂的客观事物之性。

(一)汉字演变中主观意会的思维模式使汉字具有明显的意象特质

生活中有许多事物和现象是直观性的象形模拟不能反映的。因此,从文字的创造来说,就必然要从象形发展到指事、会意等方式,介入了更多主观意想的成分。汉人许慎把古人造字方法归结为“六书”:

一曰指事。指事者,视而可识,察而可见,上下是也。二曰象形。象形者,画成其物,随体詰詘,日月是也。三曰形声。形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。四曰会意。会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。五曰转注。转注者,建类一首,同意相受,考老是也。六曰假借。假借者,本无其字,依声託事,令长是也[6]。

象形是直观模拟事物的造字方法,如上所举。指事是一种用记号指出事物特点的,或者是纯粹借用符号的造字方法。比如:“上”“下”二字則是在“一”的上方或下方画上标示符号指出是“上”或“下”;“刃”字是在“刀”的锋利处加上一点以指出这里是刀刃;“凶”字则是在陷阱处加上交叉符号以示凶陷;“三”则由纯粹抽象的符号三横来表示“三”的概念。会意由两个或两上以上的形体组成,把它们的意义组合成一个新的意义。比如:“武”字,从止从戈,“止”象“趾”形,“戈”是武器,用以表示荷戈出征的意思,这就是“武”字的本义;信,人言相合之意。从本质上说,指事和会意也是“象”之事物。不过,指事和会意模拟外物不是用写实方法,指事是以形象——符号显示自然关系;会意是用形象的组合来显示事态的复杂关系,不是单纯的象形,是“意会”之象。刘又辛先生认为,象形、指事、会意这三类应合并为一类,即表形字。“象形字‘画成其物,随体诘诎,是用写实的手法表形;指事字‘视而可识,察而可见,是用象征的手法表形;会意字‘比类合谊,以见指伪,是用比较繁复的象形法表形”,“这一类字从远古的记事图画演变而成,其共同点是用表形法(描绘事物的形状、状态、特点)记录词语”[13]。六书中的形声字,虽带有明显音化的倾向,但是一部分是标音的,一部分是表意的,仍然没有脱离有形有象的总体特征,作为形声组成的音符与印欧语系的单纯音符迥然有别,其意义多借用形符来指代。比如:“根”和“跟”是同音字,声旁都是“艮”,但“根”的形旁是“木”,表示这个字的意义与植物有关;“跟”的形旁是“足”,表示这个字的意义与脚或脚的动作有关,利用这两个字的形旁可以区别它们的意义。就声部而言,也有些是直接象声的,也就是对自然界声音的模仿。章太炎在《国故论衡·语言缘起说》一文中找出了汉语中许多象声词作为例证:“语言者,不凭虚起。呼马而马,呼牛而牛,此必非恣意妄称也,诸言语皆有根。先征之有形之物,则可睹矣。何以言雀?谓其音即足也(笔者注:按‘即足为反切法表音)。何以言鹊?谓其音错错也。何以言雅?谓其音亚亚也。何以言雁?谓其音岸岸也……此皆以音为表音也。”[14]假借、转注只是一种用字的方法,这里不再赘述。

由此可见,“六书”以象形或者以意取“象”为主。宋代的郑樵在《六书略》中说:“六书也者皆象形之变也。”[15]将六书统之于对万事万物的象形,这充分说明中国文字的创造是在天地万象的直接观察感悟中,远取诸物,近取诸身,对物进行模拟或象征性的概括与抽象的符号表现。尽管我国文字在变简规律的制约下不断发生变化,但仍然没有离开象形的因素。正如鲁迅先生所指出的,“文字初作,首必象形,触目会心,不待授受,渐而演进,则会意指事之类兴焉。今之文字,形声转多,而察其缔构,什九以形象为本柢”。世界上最古老、影响最大的文字有三种,一是楔形文字,由5 400年前两河流域的苏美尔人创造发明;二是圣书字,由5 000多年前尼罗河流域的古埃及人创造;三是甲骨文,约3 300多年前由我国黄河流域的殷商先民创造。这三种文字都由图画发展而来,而如今前两种文字很早均被表音的字母符号所取代,唯汉字作为表意的象形字而独存。从汉字创造之初的象形到指事、会意、形声,一个汉字就是一个独立的表意之“象”。也正因为如此,汉字能够发挥出独特的书法艺术魅力,从甲骨文到大篆、小篆、隶书,至汉魏晋的草书、楷书、行书,诸体的历史流变和意义生成,都是在汉字之形上高度自由地抒发情感,表现书法家的个性。在东汉时期,更是早于语言、音乐、绘画、舞蹈、建筑、雕塑等艺术,出现了专论书法艺术的专著,像崔瑗《草书势》、蔡邕《笔论》《九势》等都是相当系统的理论。正如李泽厚先生所认为的那样,“这样创造的文字,一方面是一种指意的符号,另一方面又以抽象概括的方式表现了不同自然物的形式结构,使自然物的感性形式的美渗入文字的形象之中。我们看中国古代的象形文字,它是文字,同时又是一种合乎美的形式规律的创造。这正是中国文字的书写能够发展成为一种艺术的根本原因”[16]。

(二)汉字演化过程的主观意会之象对文艺创作心物论中“意象相生”的影响

正如文字的演变规律,从最初单纯的感物模拟之象,发展到后来的主观意会之象;文艺创作“心物”论的认识,也从单方面的“感物而作” 发展到主客体统一的“意象相生”理论。

陆机在《文赋》中说:

遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。咏世德之骏烈,诵先人之清芬。游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文[17]。

上文中,“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷”,指有感于四时变迁、万物盛衰而引起的文思。“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”,指季节更替引起的情感反应,其情感不仅是“悲”和“喜”两种情感,实则囊括了情感的整个范围。“心懔懔以怀霜,志眇眇而临云”,把自然景物引起的知觉情感进一步提升为属理性范畴的对社会人生的理想追求——高洁的志向。“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”,指有感于前人的功德。“游文章之林府,嘉丽藻之彬彬”,指有感于对文学典籍的阅读体验。可见,陆机的“心物”说总结得相当具体和全面。主体感知的对象范围很广阔,包括自然、社会、人事等;主体感知的方式可以是直接体验,也可以是间接体验;主体感知的心理机制,是触物与有感同时进行的,“情曈眬而弥鲜,物昭晰而互进”,外物触发人感知的同时就已不再是客观之物,而是带着主体感知、情感的物,比如秋在触发人悲感的同时已为“劲秋”,春在触发人喜悦的同时已为“芳春”。

南朝刘勰《文心雕龙》对心物之间的心理机制做了更为深刻的美学概括。他在《物色》篇中说:

是以诗人感物,联类不穷,流连万象之际,沈吟视听之区;写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊[18]。

刘永济先生在阐述这段论述时写道:

盖神物交融,亦有分别,有物来动情者焉,有情往感物者焉:物来动情者,情随物迁,彼物象之惨舒,即吾心之忧虞也,故曰:“随物宛转”;情往感物者,物因情变,以内心之悲乐,为外境之欢戚也,故曰:“与心徘徊”[19]。

刘勰把“心”和“物”两方面交替的现象总结为“随物以宛转”(即物来动情)和“与心而徘徊”(即情往感物),既要反复体察事物的形态,又要不断开掘自己的内心情感,這两方面不可分割、轮番递进、渐次深入,即“思理为妙,神与物游”。

魏晋南北朝时期之后,人们对文艺创作“心物”论的解释越来越自觉,对其发展和完善显示了其在历史长河中的独特价值。

凡所为文,多因感激[20]。

我初无意于作是诗,而是物、是事适然触于我,我之意亦适然感乎是物、是事,触先焉,感先焉,而后诗出焉[21]。

情者,动乎遇者也……故遇者物也,动者情也,情动则会,心会则契,神契则音,所谓随寓而发者也[22]。

原夫作诗者之肇端而有事乎此也,必先有所触以兴起其意,而后措诸辞、属为句、敷之而成章[23]。

在外者物色,在我者生意,二者相摩相荡而赋出焉。若与自家生意无相入处,则物色只成闲事,志士遑问及乎?[24]

凡物色之感于外,与喜怒哀乐之动于中者,两相薄而发为歌咏,如风水相遭,自然成文;如泉石相舂,自然成响……岂步步趋趋,摹拟刻画,寄人篱下者所可拟哉![25]

这些都说明了文艺创作是心物“相契”“相摩相荡”而自然产生的,而不是有意模拟“外物”的结果。在此活动中,“物”也全然不是客观的存在,是审美心理中伴随主体情感的存在而存在。在20世纪

50年代的美学大讨论中,朱光潜先生提出醒人耳目的“物甲”和“物乙”说,他认为要分清美感的对象,应在“物”与“物的形象”之间见出分别,美感的对象是“物的形象”而不是“物”本身。由是,他认为,

“物的形象”是“物”在人的既定的主观条件(如意识形态、情趣等)的影响下反映于人的意识的结果,所以只是一种知识形式。在这个反映的关系上,物是第一性的,物的形象是第二性的。但是这“物的形象”在形成之中就成了认识的对象,就其为对象来说,它也可以叫做“物”,不过这个“物”(姑且简称物乙)不同于原来产生形象的那个“物”(姑且简称物甲),物甲是自然物,物乙是自然物的客观条件加上人的主观条件的影响而产生的,所以已经不纯是自然物,而是夹杂着人的主观成份的物。换句话说,已经是社会的物了。美感的对象不是自然物而是作为物的形象的社会的物[26]。

可以认为,“物”既然已成为审美心理对象,同时就已不再是“物甲”,而是伴随着情感的,经过主体之意整合的“物乙”(即朱光潜先生所说的那个“物的形象”),是由此到彼的联想。为了区别那个纯粹客观的“物”,我们用“象”以称之。

那么,我们可以看出,在文论方面,认识到了文艺创作不仅是心对物之感的单方面过程,而是一个心物相应的持续性过程,在此过程中,物发生了实质性的变化,从外物单纯之象,演化为心中表意之象,就像文字不仅是模拟的象形,而且是表意的象形一样。这样,从物到“象”的转化中,人的主观之意发挥桥梁作用,实现了意、象相生。

三、文艺创作心物论对汉字演化物象思维的继承和超越

综上所述,文字创造为文艺创作心物论提供了理论思维的缘起。文艺创作心物论与文字创造以及演进的思维方式有着一脉相承的继承关系,在发展脉络上都认为在与外物的直接感触中形成了对外物的观照,形成了外物之象。只不过心物相感之象的生成比文字创造之象要复杂得多,此“象”虽保持着形象性、具体性,但它不力求反映具体事物的原貌,而是一种

被情感化和审美化了的质变,它来源于现实,又高于现实,浸透着主体独特的审美情感,这是对文字之“象”的超越。文艺之“象”的这种性质,在现代美学中被称为表现性,表现性审美对象具有表达情感的结构性质和意味。在中国古代,从周易、庄子到陆机、刘勰,一直到宋元山水画家的美学思想中,都有类似表述。

文字创造、文艺创作心物论与卦象演化思维密切相关。在《周易》中,卦象也处于中心地位,每一句言辞都不能离开象而凭空产生,都以卦象为依据。人们常讲,“易者,象也。象也者,像也”。“卦象”虽然来源于“物之形容”,但象和物之间并不是形象的、具体的反映关系,而是一种运用符号来“尽意”的关系,是表意之象。正因为如此,“象”具有丰富的内涵和表现性,可以“通神明之德,类万物之情”(《易传·系辞》),可以“探赜索隐,钩深致远”,可以“和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命”(《易传·说卦》),即万事万物之情理都在“卦象”的表现中,从中可以探究深奥、深远、隐秘的问题。所以,先贤哲人“综观易之八卦,就是认知客体(万物)通过‘卦象之像与理、性、命之生命主体的高度融合”。《周易》关于“卦象”的表现性认识,奠定了文艺创作“立象以尽意”的哲学认知。

在庄子与惠子关于“知鱼之乐”的辩论中,明确地表现出庄子对“鱼”的表现性认识。如:

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“儵鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣。”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”[27]

庄子断言鱼是快乐的,惠子则表示怀疑,他认为庄子不是鱼,那么就不应该知道鱼快乐不快乐。他们的认知方式是不同的,庄子是从浪漫的眼光看到了物的表现性,感到了鱼快乐的境界;惠子是从逻辑思维分析的角度得出“人不知鱼之乐”的实在性。从二人认知方式的差异中,我们可以看出庄子对日常生活中鱼的表现性之象的认识。这种表现性认识,已经超越了文字创造过程中文字作为象形符号甚至会意符号的表现性认识。

西汉董仲舒认为,“天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副。以类合之,天人一也。春,喜气也,故生;秋,怒气也,故杀;夏,乐气也,故养;冬,哀气也,故藏。四者天人同有之”[28]。即春、夏、秋、冬亦有不同的思想情感表现。在汉字创造演化中,“春”字象征草木出生时曲折的形状;“秋”以“火”表示秋天禾谷熟,添加“禾”旁表示成熟的庄稼;“冬”字来源于“终”表示四时尽。董仲舒这种观点与春、夏、秋、冬四个字的创造思维模式如出一辙,且又青出于蓝而胜于蓝。

如果说老庄等是从哲学角度看“象”的表现性,那么陆机则将此引入诗学范畴。他在《文赋》中的“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。心懔懔以怀霜,志眇眇而临云”,分别把“眼中”之落叶、柔条、寒霜、云霞与悲凉、芳心、畏惧、亢奋的思想情感联系起来。

刘勰在《文心雕龙》中也表述过近似的意思,不过更加强调“物之容”。其《物色》篇说:

是以献岁发春,悦豫之情畅;滔滔孟夏,郁陶之心凝;天高气清,阴沉之志远;霰雪无垠,矜肃之虑深。岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发。一叶且或迎意,虫声有足引心。况清风与明月同夜,白日与春林共朝哉![18]

上文中,四季的情感类型仍然未变,但对物之“容”(外观状貌)的分析更加深入而细致。春天的明媚与心情的舒畅,夏季的闷热与心情的烦躁,秋天的天高气爽与深沉的遥远之思,冬天的霰雪无边与思虑的严肃深沉,物之容与情之迁相生相融,诗意构成四季之物的表现性。而且就是一片叶子发芽或凋落、微小的虫声也足以有所表现。这种缘“象”而生的情和意比文字创造和演化的意蕴更为宽广而深刻。

北宋画师郭熙在《林泉高致·山川训》中将“象”的表现性阐发得尤为生动,远远超越了文字创造中关于“象”的那种表现性思维。《林泉高致·山川训》曰:

春山澹治而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明浄而如妆,冬山惨澹而如睡。春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂。

山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神,故水得山而媚,得亭榭而明快,得渔钓而旷落。此山水之布置也。

山有高,有下。高者血脉在下,其肩股开张,基脚壮厚,峦岫岡势,培拥相勾连,映带不绝,此高山也。故如是高山,谓之不孤,谓之不什。下者血脉在上,其颠半落,项领相攀,根基庞大,堆阜臃肿,直下深插,莫测其浅深,此浅山也。故如是浅山,谓之不薄,谓之不泄。高山而孤,体干有什之理;浅山而薄,神气有泄之理。此山水之体裁也[29]。

山中之涧、之草木、之烟云,水中之山影、之亭榭、之渔钓共同构成了山水布置的表现性。高山、浅山也像诗文有不同的文风辞藻一样,也具有不同的表现样式。作者用“血脉”“肩股”“基脚”“项领”等拟人化的词汇描绘山的样式,就好像山水均有生理节律与气血命脉,不是死寂的静物;又认为山水各部分应像人体各部分一样有机地结合起来,有形有神。像“高山而孤”“浅山而薄”就是因为结构的不完全、不统一,以致“体干有什之理”“神气以泄之理”,造成表现性的失败。

可以认为,心中的江山草木之“象”一方面来源于客观之物,就如文字创造一样,与其有相似性;但另一方面又不似文字创造那样(主要从其本来面目出发去思考和感受),在文艺创作中,又不以它们的本来面目进入主体的美感视域,它们表现着审美主体的情感,即“意随象而生”。正如钱钟书先生在《谈艺录》中引李白的“山花向我笑”、杜甫的“山鸟山花吾友于”等诗句时评论道,“山水境亦自有其心,待吾心为映发也……要须流连光景,即物见我,如我寓物,体异性通”[30]。

四、结语

考察中国源远流长的汉字演化史,再考察文艺创作心物论的缘起和发展,都蕴含着“感物生象”“意象相生”的思维模式,都蕴含着触物和有感同时进行的双向交流活动,是主体心理不断返回自身知觉又不断返回对象感性形式的一种无限开放的精神活动。文艺创作心物论的形成与发展,无疑深受感物生象的文字创造及演变思维方式的影响,并在其基础上进行了美学发挥和展示。正如刘勰在其《神思》中所说:“神用象通,情变所孕。物以貌求,心以理应。”其意非常深刻地形容了心物相应的审美心理活动,在此活动中,心对物之感而生象,随象而生意。

参考文献:

[1]张岱年,成中英.中国思维偏向(前言)[M].北京:中国社会科学出版社,1991:2.

[2]阮元.十三经注疏[M].北京:中華书局,1980:79.

[3]李学勤.古文字学初阶[M].北京:中华书局,1985:19 .

[4]于省吾.关于古文字研究的若干问题[J].文物,1973(2):32-35.

[5]唐兰.从大汶口文化的陶器文字看我国最早文化的年代[N].光明日报,1977-07-14.

[6]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:314.

[7]班固.汉书·艺文志[C]//郭绍虞.中国历代文论选(第1册).上海:上海古籍出版社,1979:141.

[8]曹丕.感物赋序[C]//全上古三代秦汉三国六朝文.北京:中华书局,1987:1073.

[9]曹植.幽思赋[C]//全上古三代秦汉三国六朝文.北京:中华书局,1987:1124.

[10]阮籍.咏怀诗[C]//先秦汉魏晋南北朝诗.北京:中华书局,1983:499.

[11]王粲.登楼赋[C]//全上古三代秦汉三国六朝文.北京:中华书局,1987:959.

[12]孙绰.三月三日兰亭诗序[C]//全上古三代秦汉三国六朝文.北京:中华书局,1987:1808.

[13]刘又辛.关于汉字发展史的几个问题(上)[J].语文建设,1998(11):34-37.

[14]章太炎.国故论衡[M].上海:上海古籍出版社,2003:31.

[15]郑樵.通志[M].北京:中华书局,1987:488.

[16]李泽厚.中国美学史[M].合肥:安徽文艺出版社,1998:564.

[17]张少康.文赋集释[M].北京:人民文学出版社,2002:20.

[18]范文澜.文心雕龙注[M]. 北京:人民文学出版社,1958:693.

[19]刘永济.文心雕龙校释[M].北京:中华书局,2007:161.

[20]元稹.进诗状[C]//元稹集.北京:中华书局,1982:106.

[21]杨万里.答建康府大军库监门徐达书[C]//胡经之.中国古典文艺学丛编(一).北京:北京大学出版社,2001:18.

[22]李梦阳.杨月先生诗序[C]//胡经之.中国古典文艺学丛编(一).北京:北京大学出版社,2001:17.

[23]叶燮.原诗[M].北京:人民文学出版社,1979:5.

[24]刘熙载.艺概[C]//胡经之.中国古典文艺学丛编(一).北京:北京大学出版社,2001:26.

[25]纪昀.清艳堂诗序[C]//胡经之.中国古典文艺学丛编(一).北京:北京大学出版社,2001:25.

[26]朱光潜.美学怎样才能既是唯物的又是辩证的:评蔡仪同志的美学观点[C]//朱光潜美学文集(第3卷).上海:上海文艺出版社,1983:34.

[27]郭庆藩.庄子集释[M].第2版.北京:中华书局,2004:607.

[28]董仲舒.春秋繁露·阴阳义[M].北京:中华书局,1975:418.

[29]郭熙,郭思.林泉高致·山川训[C]//俞剑华.中国古代画论类编.北京:人民美术出版社,1998:634.

[30]钱钟书.谈艺录[M].北京:三联书店,2007:138.

The influence of Chinese character creation on the mind-matter theory of

literary creation from the evolution history of Chinese characters

CHEN Hongjuan

(Chongqing Normal University, Chongqing 400047, P. R. China)

Abstract:

The creation and evolution of Chinese characters have not been divorced from the habit of creating Chinese characters by observing natural images. Chinese literates stable and distinct way of thinking of observing natural images has been formed. It is the way of thinking that has far-reaching impact on literary and artistic creation, especially on the mind-matter theory. The mind–matter theory in literary and artistic creation not only pays attention to literates psychological reaction by observing the matters in nature, but also to the literary and artistic creation on the basis of literates understanding of matters in nature, which is in line with the thinking mode of the creation of Chinese characters. However, the mind-matter theory in literary and artistic creation has witnessed much more complicated changes and evolutions, compared with the creation of Chinese characters. Although the “images” in the mind-matter theory remain their vividness and concreteness in literary and artistic creation, they do not try to reflect the original representation of concrete matters in reality. On the contrary, they go beyond in emotionalization and aestheticization.

Key words: evolution of Chinese characters; creation of arts and literature; mind-matter theory

(責任编辑 彭建国)