乡村旅游吸引物符号化设计反思

2021-09-17陈晨俣申雨弦张丽君

陈晨俣 申雨弦 张丽君

摘要:研究社交媒体传播背景下的乡村旅游吸引物设计的符号化转变,分析其中利弊关系,为乡村可持续发展提出思考。以符号学的角度切入,分析乡村旅游吸引物符号化设计的必要性和需求。以近年国内热门乡村旅游项目为例,通过实地调研和图像分析对案例的吸引物符号进行剖析。得到旅游吸引物符号化设计的基本方法,并对存在的问题进行反思。乡村旅游吸引物符号化设计仍存在不少问题,有待进一步解决。

关键词:乡村旅游旅游吸引物符号化社交媒体乡村振兴设计

中图分类号:TU986文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2021)09-0057-03

Abstract: This paper studies the symbolic transformation of rural tourism attraction design in the context of social media communication,analyzes the pros and cons of rural development,and puts forward thoughts for the sustainable development of rural areas. From the perspective of semiotics,this paper analyzes the necessity and demand of symbolization design of rural tourism attractions. Taking the popular rural tourism projects in China in recent years as an example,the attraction symbol of the case was analyzed through field research and image analysis. There are still many problems in the symbolic design of rural tourism attractions,which need to be further solved.

Keywords: Rural tourismTourism attractionsSymbolicSocial Media Rural revitalization design

引言

鄉村作为我国文化遗产的重要载体,展示了我国历史文化多样性与人民的创造力,推动当代文化繁荣发展,因此对乡村施以保护至关重要。现阶段国家对乡村保护政策主要集中在古村落、非物质文化遗产等,对象集中在文化资源深厚地区,但对资源不突出的地区关注仍不充足,如何在这些区域建立新的经济生产关系、恢复乡村活力也是本文研究的初衷。随着乡村旅游产业的发展,人们向往到乡村去,村落利用现代化形式发展自身特色旅游业,是重新激活经济的机遇[1]。皮格拉莫曾说没有吸引物,旅游便不存在[2],旅游吸引物是发展地区的旅游业核心要素,而其中最重要的就是建构吸引物符号,借助社交媒体传播让这些吸引物符号成为社会的价值与理想[3],最终能够在传播中崭露头角,获得游客关注。但刻意迎合社交媒体的设计易导致文化的迷失,失去了最初的诉求。因此分析在社交媒体传播影响下的乡村旅游吸引物符号化设计的方法,对寻找如何在保护乡村的基础上谋求发展的途径具有重要现实意义。

一、旅游吸引物的符号学阐释

旅游吸引物指的是景区内能够对游客产生吸引的独特文化或景观,是背后蕴藏了游客和景区之间社会关系的一种标志符号。人是符号的动物,利用符号学的研究方法有利于揭示旅游吸引物所蕴含的社会关系。社会学家麦肯奈尔利用皮尔斯“符号三元构成说”,将旅游吸引物看作是景观(对象)、标志(再现体)和旅行者(解释项)之间的一个关系,他认为游客和景观的第一次接触本身并不是景物本身,而是对景物的描述[4][5]。游客总是会不由自主地接受媒体的叙事,标志物转变为交通路标意义把游客引领到某一目的地,并影响着他们对景观的预期和想象。清华大学王宁教授利用符号学家鲍德里亚所提出的“符号价值”理论对旅游吸引物进行符号分析后认为:旅游吸引物其实就是一种符号,是一种代表性的象征,人们游历世界各地不过是为了收集各种符号[6]。所以在游玩的过程中,景观标志物的重要程度要远大于景观本身,游客并不期待看到什么好的景观,只要看到景观标志便可满足[2]。而在吸引物设计方面,厦门大学彭兆荣教授利用索绪尔“能指”和“所指”概念对旅游吸引物进行解构,得出影响旅游吸引物的两个因素:一是“能指”,景观的材料、工艺和所占据的空间等因素;二是“所指”,特殊语境下的社会价值、社会时尚、民族价值观等[7]。

二、乡村旅游吸引物符号化设计的必要性

分析旅游吸引物符号化设计的必要性需结合我们所处的时代,这个由社交网络和图像支配的时代,人与物之间的关系发生了剧变,深深地影响了设计的符号化转向。

(一)摄影技术

摄影是旅游不可或缺的部分,手机摄影技术的普及让拍下吸引物变得更加便捷。社会学家厄里曾提出“表征圈循环”的概念,指的是旅游目的地向游客投射完美的景观符号,这能够激发游客兴趣,并形成对目的地的印象。这些印象会引导游客前往寻找并拍摄这些印象中的符号。旅游结束后他们会拿着这些摄影作品向他人展示自己的旅行。这个过程是一种图像表征的循环过程,它能够为旅游目的地巩固完美形象,并带来新游客[8]。所以对于旅游目的地而言,吸引物如何更容易被摄下就变得愈发重要。

(二)社交网络

传播学家麦克卢汉在《理解媒介》一书中提出了“冷媒介”与“热媒介”的概念:“冷媒介”指的是低清晰度的媒介,部分信息需要由受众自己填补;而“热媒介”则是高清晰度的媒介,受众无需思考便可吸收信息[9]。社交媒体便是热媒介的典型代表,其擅长利用图像符号来传达信息,用户在其中大量接受图像的冲击,自主思考被大大减少。简单的信息获取也让其成为主要检索渠道,根据马蜂窝的调查数据显示现阶段有55%的游客出游前会通过社交平台检索目的地,同时有65%的旅行者会接受朋友圈的推荐[10];另外,当下“表征圈循环”展示的“舞台”也转移到了社交媒体平台,报告表示旅游途中有超过85%的游客会对吸引物进行“打卡仪式”,并在社交媒体平台分享[10]。这也极大地推动了景观的视觉范式转向,适合在社交媒体平台分享的“热媒介型景观”应运而生:重内容转向了重形式、理性静观转向了感性动观、意象美转向了冲击美[11]。

综上所述,现要求旅游吸引物设计贴合“热媒介”的特性,打造体量高大、有异域符号等特征的“热媒介型景观”[11]。增加对游客冲击力、降低游客对景观思考的同时也推动了符号的进一步传播,不断扩大目的地的影响力[12]。在下文中笔者以近年网络上的热门乡建项目为例,分析乡村旅游吸引物符号化设计策略。

三、乡村旅游吸引物符号的设计策略

结合彭兆荣教授提出了吸引物“所指”和“能指”两个要素,加上媒体传播的重要性。笔者认为,旅游吸引物符号化完整设计的内容有三个方面:一是主题文化建构(所指),二是物质景观打造(能指),三是社交媒体传播阶段[13]。其中前两项内容共同组合为区域的旅游吸引物,最后一项是对旅游吸引物进行传播,三个阶段间需要紧密配合方能让区域旅游得到发展。

(一)主题文化建构

目的地要想赢得游客的青睐,单纯的物質景观所产生的吸引力是不够的,而需要发现、认识或创造区域文化并将其凸显出来,形成鲜明的风格[14]。因而在进行物质景观设计前做好主题文化建构便显得尤为重要。主题文化建构流程大致为:首先对所在区域的背景文化进行分析、筛选;随后将这些内容进行编码,最终形成区域内的旅游主题文化。游客到乡村中去旅游,是为了对抗城市中的机械化生活,是对返璞归真的乡土文化的一种渴望,故乡村旅游吸引物的主题文化编码工作最重要的是传递当地的乡土情怀。

1.以传统文化为线索的乡土情怀:农耕文明在我国发展历史进程中一直都占据着重要的地位,所以乡村地区一直存有丰富的传统文化,这些优秀的文化都能够在旅游开发的过程中成为主要内容建构目的地的主题文化。以道明竹艺村为例,除了本身带有的非遗“道明竹编”文化外,策划团队工作伊始还深入研究崇州文化,发掘崇州境内具有知名度的传统文化。最后策划团队选定宋代著名爱国诗人陆游在崇州任通判期间所作诗歌《太平时》作为“竹里”营造的主要内涵。该诗歌描绘了远离都市纷扰、返璞归真的闲适生活。同时也将诗歌头两个字“竹里”作为竹艺村核心部分名称,同时“竹里”内部的包间均以“道明竹编”的非遗传承人名字进行命名。这样一来就将诗歌所描绘的清闲文化和“道明竹编”非遗文化进行融合,编码成为竹艺村的深层符号附加在竹艺村空间中,将空间意境发挥到极致。

2.以自建文化为线索的乡土情怀:并非所有区域都能够在历史进程中产出人尽皆知的文化,这就需要通过构建自有文化让目的地能够得到关注度。重庆“远山有窑”过去是由刘氏掌管的一个旧式土陶厂随着陶器工业流水线的发展,土陶厂的经济效益不断衰落。为了拯救土陶厂设计师田琦决定将其改造成一个依托陶艺文化的复合型文化空间,既能保留下传统龙窑,又能够满足现代人的休闲娱乐需求。随着“远山有窑”在社交媒体上被“疯转”,“远山”被编码成为了新兴文化符号而受到游客们的关注,成为了“网红”旅游目的地。伴随着刘氏土陶得到越来越多人的关注,2017年刘氏土陶被列入区非遗名录,2018年“远山有窑”项目被纳入区文创产业重点项目,并渐渐形成了“远山”文化体系,如“远山有茶”、“远山有屋”、“远山文化大院”等。

(二)物质景观打造

经过主题文化建构工作,区域的特色已初见雏形。往下便需要对主题文化进行实体表达,转入物质景观打造阶段。多年从事乡建工作的中央美院何崴教授提出乡村旅游开发要“可以晒”,这也是社交媒体给设计提出的新要求。“眼球经济”时代下视觉吸引力的价值是巨大的,为了让吸引物能够在传播中大放异彩,设计师需要通过一些策略来展现景观,如制造强烈的、与众不同的视觉刺激[12]。另外,华南理工大学戴光全教授认为游客喜欢拍下触动他们的人、事、物元素,表达自己的观点和认知[15]。故设计师要以消费者的身份对空间进行体验,合理布局空间中的符号元素,使得物质景观能够呈现良好的视觉和文化上的表现感[16]。

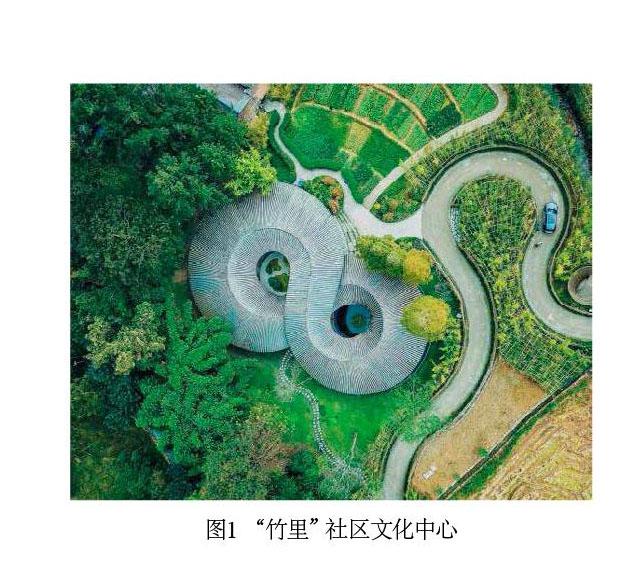

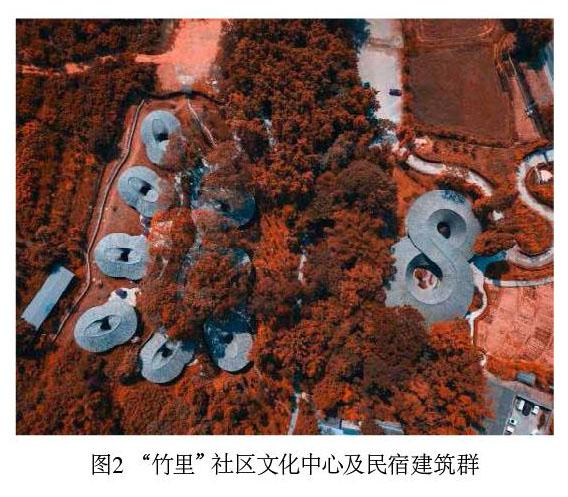

1.建筑设计:建筑作为空间的主要载体及景观的主要表现形式,同时也更容易被游客们所感知,因此在建构乡村旅游吸引物的物质景观时建筑通常都会被作为首要选。形象的花样创新是争夺注意力的关键所在[17],新颖、夸张的造型往往能够让吸引物得到广泛的关注。以道明竹艺村为例,在“道明竹编”被列入非遗名录后,由于缺乏专业性的设计,未能够形成显著的吸引物,导致旅游热度一直不温不火。但随着“竹里”的建成,其旅游热度得到了爆炸式的增长,到了2019年竹艺村游客接待量达到了160 万人次。这都表明“竹里”成为了一个闪耀的视觉符号,实现了对游客注意力的捕捉。竹艺村的重点视觉符号是“竹里”社区服务中心的建筑,从平面上看呈现出两个圆形并列相咬合而成的“∞”的造型,设计师利用钢木架构支撑起一个内向重叠的环形青瓦屋顶,象征了包容开放的惬意空间。圆融的曲线也展现了拓扑美学之美,与普通的乡村建筑形成了巨大差异,极富表现力,如图1。竹里民宿建筑群也同样被设计成“∞”的造型,配合使用当地传统的青瓦屋顶和竹编立面,与环境相得益彰[18]。在不破坏乡村肌理、保留原有植被的基础上,弯曲的小径在建筑群周围舒缓展开。竹里民宿和竹里社区服务中心共同组成了9个“∞”形建筑群在山林中若隐若现,与周围的自然植物以及农作物和谐共生,如图2。独特的“∞”视觉符号已成为了竹艺村、甚至是“道明竹编”的名片。

另外,即使本意并不在于成为旅游吸引物,出彩的建筑设计经过社交媒体的传播也有可能成为了游客们所青睐的旅游目的地。如由GAD设计杭州富阳东梓关回迁农居,其最初只是为了改善居民的居住条件而建造的回迁房,但其优秀的设计无论在业内还是在游客群体中都得到了一致好评。设计团队将江南建筑的屋顶作为主要要素进行解析、抽象表达,设计出了构成连续的、不对称的坡形屋顶,深灰色的屋顶与洁白的实墙形成强烈的对比;墙面上的窗户与木制格栅在虚实之间完成了对传统江南建筑的现代化表达,如图3。从远处看去,配合被保留下来的农田,外实内虚的洁面处理、宛若中国传统书法一般的屋顶共同塑造出传统江南地区乡村的神韵和意境,在社交媒体的传播下进而转变成为了“古典”、

“儒雅”、“文化气息很浓”的视觉符号。农居摇身一变成为了“网红”建筑群,大量的游客涌入参观也为东梓关村带来了振兴的机遇。

2.装置艺术:除了建筑之外,艺术装置也能够作为目的地的吸引物。眉山中法农业科技园是在优质生态农业资源的基础上进行产业规划的园区,希望打造出中法融合的新生活样本。但园区中最引人注目的却是一个教堂形态的装置艺术,该“教堂”的基础形式取自传统西方教堂的形式,设计团队认为光是教堂不可缺少的元素,利用经过特殊设计的圆截面的杆件进行规律地拼接,让教堂的承重结构“消失不见”,每一个杆件单元都呈现向上延伸的动感,在和光的融合下整个“教堂”营造出悬浮在空中的感觉。纯白色的“教堂”与光影相融合,从远处看若隐若现,故被称为“无影教堂”,如图4。这个现代性建造的“教堂”似乎也成为了中法农业科技园的一个符号象征,游客都前往欣赏这个独特的装置艺术。

(三)社交媒体傳播阶段

社交媒体传播阶段即是在主题文化建构和物质景观打造工作均完成之后,让吸引物在媒介中流通。可以利用“表征圈循环”的方法,通过引导让游客拍出更好的照片帮助吸引物传播,如投放吸引物的最佳照片,不断暗示游客这就是那个最能代表此地的符号、这是拍摄的最佳角度[11]。这样能够让游客更好地完成摄影,加速符号的传播。以道明竹艺村为例,笔者在社交媒体上爬虫竹艺村的相关分享,发现“竹里”社区服务中心建筑是游客拍照的主要对象,在所有游客的分享中均有出现。笔者通过人工分类的方法对照片进行分类,形式大致可分为四类,如图5:一是从空中俯拍“竹里”社区服务中心和民宿建筑群(不少游客无法实现俯拍也会下载他人的航拍照片加入到自己的分享中);二是利用自然景观与“竹里”社区服务中心的建筑相结合;三是建筑圆弧屋檐和屋檐下的座椅构成的组合;最后是建筑内部的微观景观。这四类游客照片的拍摄角度及内容都与官方投放的建筑宣传图一致,如图6。这代表了地方标志符号的照片在不断地生产、投射、感知、传播。至此,目的地和游客双方都取得了胜利,目的地获得了经济效益;而游客通过摄影分享得到了这个符号,完成了在社交媒体中的“演出”。

四、对乡村旅游吸引物符号化设计的反思

在乡村旅游吸引物建构的过程中,设计师已经投入了巨大的精力。村落的爆红让人欣喜,但单一符号爆红的背后也可能带来不少问题。

(一)复合功能的缺少

随着乡村旅游的发展,游客对于乡村旅游的需求也发生了转变。从最早的餐饮消费到短期居住,再到后来强调更多样化的体验[19]。对游客而言,多样化的体验意味着占有更丰富的符号,这是一种在消费文化视觉体制中的一体化行为模式,即一种打包的休闲模式能够让游客一次从事多种游玩活动[17],因此乡村旅游也应承载多样功能以满足游客需求,单一的符号设计无法长久的吸引游客。笔者在社交媒体平台爬虫目的地评论时发现了这样一些负面评论:

(道明竹艺村)地方就一个八字形的建筑,进去最多三分钟逛完。没得意思,大家看图片就可以了,进去玩儿真没意思。

(马蜂窝用户佚名)

(眉山中法农业科技园)教堂在最上面,就这么一个,又小还脏,挺失望的。

(小红书用户佚名)

从上述两条用户点评中我们可以看到若是目的地仅有单一的吸引物,就无法满足游客对于丰富游玩体验的追求。这最终容易导致地区难以成为真正的旅游目的地,更多的情况是处在另一目的地途中的短暂参观点,游客仅仅是进来对符号进行拍照,这并不利于旅游的口碑积累和可持续发展。

(二)开发目的的偏移

在进行乡村旅游开发的时候,常常会冠以遗产保护或农业开发等头衔,但事实中开发者往往只关注了如何获取经济效益,而忽视了对文化施以更全面的保护。比如竹艺村建造的本意是通过旅游村庄的打造以实现对“道明竹编”非遗文化的保护与传承,在媒体宣传中竹艺村也被冠以“非物质文化遗产传承地”的头衔。但在笔者对社交媒体平台中关于“竹艺村”游客分享照片的分析中可以看到,游客分享的照片内容反映出竹艺村对于游客而言真正的吸引点在于建筑符号,而并非是“道明竹编”这项非遗文化。游客在竹艺村内进行的游玩活动更多是参观和拍摄“竹里”建筑群,只有少数游客会去了解竹编技艺;再比如眉山中法农业科技园,前往游玩的游客往往对园区内的农作物景观并不感兴趣,他们只希望能够到“无影教堂”中去拍下属于自己的照片。可见诸如此类的打造模式实际上是利用了背后的文化作为铺垫,使用符合热媒介传播的新符号来实现商业经济的发展,正如德波曾感慨的:经济改造世界,仅仅是把世界改造成为一个经济的世界[20]。人们不断受到社交媒体的影响,重复着去到各个“网红”景区内进行“拍照打卡”,如此的旅游活动也越发地让各种新的符号侵蚀旅游目的地中真正需要关怀的文化内容,文化的意义在社交媒体的传播下逐渐被另一新兴符号所取代,导致景观和文化意义的全面表象化,从而面临旅游目的地开发目的偏移问题。在图像符号侵占了人们的文化而习惯于接受视觉刺激之后,真正的文化最终将有可能走向消亡。

(三)生产资源的浪费

互联网让信息传播达到了前所未有的速度,同时也伴随着内容存留短暂的问题。倘若在旅游吸引物设计中仅关注单一符号设计,随着时间的推移,很快便会失去游客的注意力进而失去旅游热度。笔者在与竹艺村名誉村长进行访谈的过程中,对方也表示出对村子未来的担忧:

从18年突然爆红到现在,竹艺村已经处于一个平稳期了。我们说平稳期,一般而言就是在平稳地下滑了。若想重新恢复上升趋势,往后仍然需要尝试在媒体中制造新的刺激点,让竹艺村的能够重新出现在大众的视野当中。

(竹艺村名誉村长任莉)

如何制造新的刺激,也是各大只有单一符号作为旅游吸引物的目的地所面临的问题。但在符号花样创新的背后也存有大量问题。如竹艺村的“∞”形的建筑往往被专业人士所诟病,夸张的建筑造型也为室内设计带来了诸多不便,为了能够让室内空间能够得到充分的利用,大量的家具需要进行定制,若是为了制造新的刺激点而对建筑进行重新改造,大量的定制品将会造成资源浪费;或者在符号失去游客的注意力之后,可能面临需要重新打造新的符号的问题。

结语

移动电子终端和互联网的蓬勃发展,社交媒体已经完全进入了我们的日常,人们生活的理念也发生了转变。本文剖析了社交媒体时代下旅游吸引物符号化设计的必要性和要求,后以近些年来网络上大热的乡建项目为例,从主题文化建构,物质景观打造,社交媒体传播三个阶段深度分析乡村旅游吸引物的符号化设计,并对可能出现的问题进行反思。最后,一个完整的乡村旅游建构不应仅仅考虑符号的设计,而是对整个村落空间进行把握,站在多方角度进行考量,切身考虑乡村的未来发展,巧妙地利用媒体让更多人认识乡村、了解乡村、走进乡村,进而能够真正地激活乡村。虽说乡村旅游吸引物符号化设计仍存在不少难以预估的弊端,但是也不失为当下的一种尝试。由于本文篇幅有限,有很多工作不够深入有待进一步研究,期待有更多的学者能够参与到类似的研究为乡村活化创造更加丰富的价值。

参考文献

[1]吴必虎.基于乡村旅游的传统村落保护与活化[J].社会科学家,2016 (02):7-9.

[2] Pigram J. Outdoor Recreation and Resource Management [M].Beckenham: Croom Helm.1983.

[3]马凌.社会学视角下的旅游吸引物及其建构[J].旅游学刊,2009,24 (03):69-74.

[4](美)Dean MacCannell著,张晓萍等译旅游者休闱阶层新论[M].桂林:广西师范大学出版社.2008.

[5]董培海,李庆雷,李伟.旅游吸引物的符号化研究[J].广西民族研究,2016(06):162-169.

[6]王宁著.消费社会学[M].北京:社会科学文献出版社.2011.

[7]彭兆荣.现代旅游中的符号经济[J].江西社会科学,2005(10):28-34.

[8]黄燕,赵振斌,褚玉杰,张钺互联网时代的旅游地视觉表征:多元建构与循环[J].旅游学刊,2015,30(06):91-101.

[9](加)赫伯特马歇尔麦克卢汉(Herbert Marshall Mcluhan)著;何道宽译理解媒介论人的延伸[M].北京:商务印书馆.2000.

[10]后疫情时代的“新旅游”——Z世代旅游消费变化报告[EB/OL].http://www.mafengwo.cn/gonglve/zt-968.html,2020-07-02.

[11]赵刘,周武忠.旅游景观的嬗变与视觉范式的转向[J].旅游学刊,2011,26(08):32-37.

[12]杨珺婷,蔡君旅游博客中的“景观”与“观景”[J].北京林业大学学报(社会科学版),2018,17(01):53-58.

[13]李会云,陈谨,张位中符号学在旅游主题景观设计中的应用[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2011,32(05):139-142.

[14]杜海忠.旅游景区主题策划[J].人文地理,2005(04):74-77.

[15]戴光全,陈欣.旅游者摄影心理初探——基于旅游照片的内容分析[J].旅游学刊,2009,24(07):71-77.

[16]罗德泉.自媒体传播背景下餐饮空间室内设计实践研究[J].美术大觀,2016(02):108-109.

[17]周宪主编.当代中国的视觉文化研究[M].南京:译林出版社.2017

[18]袁烽,郭喆.智能建造产业化和传统营造文化的融合创新与实践道明竹艺村[J].时代建筑,2019(01):46-53.

[19]张幸怡传播学视域下的乡村旅游建筑改造设计研究[D].东南大学,2019.

[20](法)居伊德波(Guy Ernest Dobord)著;王昭凤译景观社会[M].南京:南京大学出版社,2006:3-22.

[21]王鑫.乡村旅游信息视觉化设计流程探析[J].设计,2016,29⑸:70-71.

[22]金茗乡村旅游视觉形象设计研究——以江南地区为例[J].设计,2017,30(3):20-21.