区域旅游产业集聚过程及其影响因素研究

2021-09-17麻学锋谭佳欣黄俊

麻学锋 谭佳欣 黄俊

引用格式:麻学锋,谭佳欣,黄俊. 区域旅游产业集聚过程及其影响因素研究——以湘西地区为例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(9): 13-27. [MA Xuefeng, TAN Jiaxin, HUANG Jun. Study on the agglomeration process and influencing factors of regional tourism industry: A case of the Western Hunan[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(9): 13-27.]

[摘 要]文章采用区位熵、空间自相关及重心模型等方法,分析湘西地区2002—2017年旅游产业空间集聚程度及演化过程,并运用地理探測器模型探测湘西地区主要集聚因子的贡献率及其交互作用关系,揭示湘西地区旅游产业集聚的主要影响因素。结果表明:(1)湘西地区旅游产业集聚水平呈先递增后递减的发展态势,在空间上呈现较为明显的局部空间自相关集聚格局,具体表现为由武陵源区、永定区以及凤凰县向沅陵县降低趋势。(2)湘西地区旅游产业集聚重心由西北方向向西南方向转移,区域南北部表现为显著的空间差异性。(3)湘西地区旅游产业集聚过程的核心影响因素是市场规模、交通区位条件、政府政策支持、区域经济发展水平、资源禀赋以及城市化水平等,各因素内含因子对湘西地区的贡献率各有不同。双因子交互作用有助于增强对旅游产业集聚的解释力,交互结果显示,市场规模和政府政策支持的交互作用对湘西地区旅游产业集聚的格局变化影响最强。

[关键词]旅游产业;集聚过程;影响因素;地理探测器;湘西地区

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)09-0013-15

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.09.007

引言

随着中国社会经济发展总量快速增长并逐渐迈入转型发展的新阶段,旅游产业作为国民经济战略性支柱产业,发展规模逐步扩张,优化产业结构并实现转型升级成为旅游业发展必然趋势[1]。在国家政策扶持以及市场经济推动下,各地区旅游产业空间集聚发展态势明显[2],区域经济发展水平得到有效提升。尤其对于集中连片欠发达地区来说,引导并利用旅游产业集聚效应可以满足提高区域服务效率,巩固脱贫攻坚成果,提高旅游核心竞争力的客观要求[3]。因此,研究旅游产业集聚过程及其影响因素,对于如何高效整合旅游资源配置,实现旅游产业高质量发展具有重要意义。

湘西地区是武陵山片区扶贫开发的重要组成部分,同时也是对接国家“一带一路”倡议的重要区域[4]。湘西地区旅游业主要是在张家界和凤凰古城的辐射作用下带动发展起来的。1988年张家界市以旅游立市,宣告了湘西地区旅游发展开始进行艰难探索。凤凰古城在20世纪90年代初期主要以烟草产业为主导产业,但由于国家关于烟草行业的政策调整,区域经济再度陷入低迷,于是决定向以旅游产业为主导产业的经济发展模式转型升级,2001年凤凰县政府将景区经营权转让给了黄龙洞旅游有限公司,实现经营权与管理权分离,对其他同类区域创建新的旅游产业发展模式起到了典型示范作用。随着区域旅游一体化进程的加快,湘西地区意识到区域旅游合作发展的必要性,2013年,湘西地区3市州共同签署发布了《推进大湘西文化旅游融合发展合作宣言》,在促进旅游经济圈发展融合、客源市场共享以及资源要素整合的基础上积极开展跨区域旅游合作[5]。2015年,《大湘西地区文化生态旅游融合发展精品线路建设总体设计方案》中提出把精品线路建设作为落实精准扶贫的重要抓手,着力打造一环两纵四横多线集群。据统计,湘西地区旅游接待人数由2002年的1212.45万人次增至2017年的16 170.36万人次,年均增长率达到33.15%;旅游总收入占GDP的比值由2002年的9.44%提升至2017年的47.23%1,由此可以看出,旅游业是湘西地区经济发展的重要推动力,故湘西地区成为研究不同时期旅游产业集聚现象的典型示范案例地。

1 文献回顾

1.1 关于旅游产业集聚的研究

旅游产业集聚是产业集聚理论和实践相结合的研究典范。国外关于旅游产业集聚的研究成果丰硕,Baurn和Heveman最早对1989—1990年美国纽约曼哈顿区饭店服务业进行相关调查,认为集聚效应能够缩小与竞争对手之间的差距,提升区域经济发展水平[6]。后有学者分别从不同角度证实了旅游产业集聚对区域经济的带动作用,也有学者认为区域集聚经济及其外部性与旅游产业流动和供给存在相互依赖关系[7]。Fereidouni和Masron的研究表明,旅游产业集聚是国外房地产投资选址的显著决定因素[8]。此外,国外部分学者还将视角聚焦于旅游产业集聚的内部结构和类型[9]、形成条件[10-11]、竞争优势[12]等方面,构建了颇为成熟的理论研究体系和实证分析框架。Kim等通过调查集聚经济对旅游产业生产率的直接和间接影响,得出集聚经济对生产率具有竞争性和互补效应的结论[13]。Urtasun和Gutiereez以西班牙为例,探讨了旅游产业发展对居民就业质量方面的影响,认为旅游产业集聚现象会对社会福利产生重要作用[14]。国内关于旅游产业集聚的研究起步相对较晚,始于改革开放时期,研究者多以旅游地理学为学科基础,主要关注旅游产业集聚的动力机制[15]、发展路径[16]、实践模式[17]以及影响因素[18]等方面。早期研究主要对旅游产业集聚与社会经济发展之间的互动关系进行了集中探讨。比如,张淑文等基于2001—2017年中国省际面板数据,采用空间自相关分析方法,得出产业集聚显著促进旅游经济增长的结论[19];王新越和芦雪静认为中国旅游产业多样化集聚能够促进旅游经济的提高,不同区域影响效应存在空间差异[20]。之后,学者们逐渐从交通建设、城镇化发展、城市空间形态以及环境污染等视角出发对其与旅游产业集聚的关联性展开广泛探讨[21-24]。部分研究证明了旅游产业集聚存在空间差异性,刘迎辉对陕西各地级市乡村旅游发展的集聚度竞争态进行了比较分析,发现陕西省乡村旅游产业集聚的竞争态空间分布呈现极不均衡性[25];倪向丽等研究发现云南省旅游产业集聚发展的空间差异化明显,通过合理规划产业布局可以有效促进区域发展均衡[26]。此外,亦有研究证明旅游产业集聚过程具有阶段性特征[27]。在旅游产业高质量发展和以人为本的新时代背景下,旅游产业集聚作为推动区域高质量发展的增长极具有显著的示范带动作用,相关研究愈来愈受到地理学、旅游学、城市规划学等诸多学科和业界内学者们的重视。

1.2 关于旅游产业集聚的影响因素研究

在内外部因素的综合作用下,旅游产业集聚水平不断提升。学者们普遍认为区域经济发展水平和政府政策支持对旅游产业集聚具有重要推动作用[28-29]。旅游产业集聚不仅可以提高旅游企业劳动生产率,而且可以通过溢出效应迅速带动产业链发展[30]。已有研究对个案的描述能够带来理论上的相关启发,旅游产业集聚过程对于资源的依赖性与区位的依附性较强,故大力开发旅游资源和加强区域交通基础设施建设是提高区域旅游产业集聚水平的关键条件[31]。Yang认为,旅游资源禀赋、旅游参与者的网络系统、旅游产业制度对于推动旅游产业集聚发展具有重要作用[32]。也有研究认为交通区位、客源市场、品牌溢价能力、资源依托以及政府规划在推动旅游產业集聚过程中起到了关键作用[33]。Pedro等的研究结果表明,企业的市场活力与创业导向是旅游产业集群协同发展的重要因素[34]。亦有学者认为旅游产业集聚是利益相关者博弈的结果[35]。此外,一些研究还分析了信息化对旅游产业集聚过程的影响,表明信息传播也是推动旅游产业集聚的重要因素[36]。这些研究成果为本研究提供了重要的研究基础和范式引导。

1.3 研究评价

综上所述,大多数学者对影响因素的分析为定性研究与静态分析,数理计量的动态分析相对欠缺,主要从单一因素视角分析因子对旅游产业集聚的影响,而对各影响因素之间是否发生相互作用关系及其对旅游产业集聚的影响程度分析相对薄弱;在研究方法上,集中采用多元回归模型、灰色关联模型、主成分分析法、GEM(groundings-enterprises-markets)模型等方法来测算旅游产业的主要影响因子[37],对于运用地理探测器分析旅游产业集聚阶段性影响因素的研究相对较少;研究区域和尺度选择涉及全国、城市群、省域以及市域,但针对县级及以下尺度的研究相对缺乏,此外,已有研究对象多为沿海地区或经济发达地区,对于西部欠发达地区旅游产业集聚现象研究较为薄弱。本文将对2002—2017年湘西地区旅游产业集聚特征及演化过程进行分析;运用地理探测器对旅游产业集聚过程中的单个影响因子的贡献率和因子间的相互作用进行深入研究。研究结果从实践上响应了区域旅游产业发展战略,对我国以旅游业为主导产业的欠发达地区在构建区域一体化的基础上形成区域核心竞争力,实现旅游产业空间合理布局具有重要借鉴意义。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究区域概况

湘西地区主要包括湘西自治州、张家界市、怀化市及邵阳市、永州市部分县市,是湖南省少数民族聚居区,集革命老区、民族地区、欠发达地区于一体。考虑到研究区行政区域的完整性,本文以湘西土家苗族自治州(以下简称湘西州)、张家界市(以下简称张家界)和怀化市(以下简称怀化)共24个区县作为研究范围[38],其中,新晃侗族自治县、靖州苗族自治县、通道侗族自治县、麻阳苗族自治县和芷江侗族自治县在以下分析中简称为新晃县、靖州县、通道县、麻阳县和芷江县。湘西地区境内拥有丰富的旅游资源,截至2017年年底,共拥有两个5A级景区、26个4A级景区以及49个3A级景区。由于湘西地区拥有得天独厚的人文民俗资源和自然旅游资源,旅游业对区域经济的贡献十分显著。伴随着区域经济的发展,进一步推动交通旅游服务的完善,而吉茶、风大、吉怀和张花高速公路的建成通车,为推动湘西旅游产业集聚提供了便利条件。

2.2 研究方法

2.2.1 区位熵

区位熵又称专门化率,在产业结构研究中,运用区位熵指标测算湘西地区旅游产业集聚水平,区位熵值越大,说明旅游产业集聚水平越高。旅游产业区位熵指数计算公式如下[39]:

[LQi=eijei/EkjEk](1)

式(1)中,[eij]表示[i]地区[j]产业在本地总产值;[ei]表示[i]地区的总产值;[Ekj]表示[k]区域[j]产业的总产值;[Ek]表示[k]区域的总产值;[LQi]表示的是[i]地区旅游产业的区位熵。当[LQi]>1时,表明[i]地区的旅游产业集聚水平高于[k]区域平均水平;当[LQi]=1时,则等于[k]区域平均水平;当[LQi]<1时,则低于[k]区域平均水平。

2.2.2 相关性分析

(1)全局Morans I统计

全局Morans I统计主要是用来衡量相邻空间分布对象属性取值之间的关系,描述整个研究区域上所有空间对象之间的平均关联程度、空间分布模式以及显著性等,具体公式表达如下[40]:

[I=n×i=1nj≠inwij(xi-x)(xj-x)i=1nj=1nwij×i=1n(xi-x)2](2)

式(2)中,[I]为全局Morans I指数;[n]是研究区域中的24个区县;[i]与[j]代表第[i]和第[j]个研究对象;[wij]为研究对象的空间权重;[xi]和[xj]是研究对象的空间观测值;[x]是全部研究对象空间观测值的平均值。[I]的取值范围为[-1,1],正值表示相似的观测值在空间为集聚状态,负值表示相异的观测值聚集在一起,值为0表明研究对象不存在自相关,即为空间随机分布。

(2)局部Morans I统计(local indicators of spatial association)

相较于全局空间自相关,局部Morans I指数Ii主要用于验证研究对象是否存在相似值或相异值的局部集聚现象[41],运用局部Morans I指数描述湘西地区各区县的空间集聚模式,从而发现其空间分布的内在联系及发展规律。计算公式如下:

[Ii=n(xi-x)j=inwij(xj-x)i=1n(xi-x)2](3)

若计算所得的[Ii]为正,说明区域[i]为高值区且其邻近区域也为高值区,或区域[i]为低值区且其邻近区域也为低值区,即区域[i]存在相似值的空间集聚;若局部Morans I指数为负值,说明区域[i]为高值区且其邻近区为低值区,或者区域[i]为低值区且其邻近区域为高值区,即区域[i]与周围地区为相异值的空间集聚[19]。

2.2.3 重心模型

运用重心模型反映湘西地区旅游产业集聚过程的迁移轨迹和区域特征,在一定程度上显示区域发展的空间非均衡性,计算公式如下[42]:

[X=xi×MiMi, Y=yi×MiMi](4)

式(4)中,[X]、[Y]为研究区域的重心坐标;[xi]、[yi]为湘西地区区县[i]的重心坐标;[Mi]为区县[i]的旅游产业集聚度,由上述区位熵方法测量可得。

[Dt=C×(xn+t-xn)2+(yn+t-yn)2](5)

式(5)中,[Dt]为每年重心的移动距离;[C]为地理坐标(经纬度)转换为平面距离(km)的常数;([xn+t],[yn+t])、([xn],[yn])分别表示各区县在第n+t年和第n年的地理坐标。

[θt=nπ2+arctanyn+t-ynxn+t-xn](6)

式(6)中,[θt]为重心每年移动的角度。

2.2.4 地理探测器

地理探测器(geographical detector)是对空间数据进行驱动力与因子分析的新兴统计学方法,同时也是空间分异性分析的有效工具[43],主要由4个探测器组成:因子探测器、交互探测器、生态探测器、风险探测器。选用因子探测器与交互探测器,分析湘西地区旅游产业集聚水平的空间分异,并探测其核心影响因素。具体模型如下所示。

(1)因子探测器

[q=1-h-1LNhσ2hNσ2=1-SSWSST](7)

式(7)中,[q]值取值为0~1,表示某因子[X]对属性[Y]在空间分异上的贡献率,[q]值越大,[Y]的空间分异越明显;[h]=1,…,[L]为旅游产业集聚程度[Y]或因子[X]的分区或分类;[Nh]和[N]分别为层[h]和全区的单元数;[σ2h]和[σ2]分别是子区域与整个区域集聚程度的方差;[SSW]和[SST]分别为层内方差之和与全区总方差。q值越大,说明分区因素对旅游产业集聚过程的贡献强度越大。

(2)交互探测器

交互探测器可以识别不同集聚因子间的交互作用,交互作用下的因子贡献率用[q(X1?X2)]来表示,将其与集聚因子[q(X1)]和[qX2]进行比较,以判断集聚因子交互作用的解释力,交互类型如表1所示[44]。

2.3 数据来源与处理

结合湘西地区旅游产业发展史实,以2002年、2007年、2012年、2017年为时间节点,选择上述4个节点和阶段划分主要基于以下考虑:(1)研究期间涵盖旅游发展始终。湘西地区的旅游发展真正始于1988年,但相关数据均表明,1988—2001年旅游产业发展水平起伏不大,截至2002年,湘西地区旅游接待人次达到1212.45万人次,旅游市场才初具规模。(2)为减少无意义工作量和避免局部波动而影响研究结果,以DPS 7.05软件的最优分割法进行整体演化年份划分[45],以误差函数为0.6581为基准将时序阶段划分为快速集聚阶段(2002—2007年)、稳定发展阶段(2008—2012年)与衰弱/创新阶段(2013—2017年)。

数据主要来自2002—2017年所有县域历年统计公报及政府工作报告,2003—2018年张家界市、湘西州和怀化市统计年鉴;在湖南旅游监管网(http://jg.hnt.gov.cn/)及湖南省文化和旅游厅官方网站(http://whhlyt.hunan.gov.cn/)获取3A级以上景区的评定时间;通过百度搜索引擎获取各市省级以上森林公园、风景名胜区、自然保护区的评定时间;湘西地区旅游产业的重心移动直线距离由Google Earth测量所得。同时,对于无法直接获取的数据,采用插值法对指标进行赋值。

3 湘西地区旅游产业集聚过程的测度

3.1 总体集聚过程

通过计算2002—2017年湘西地区旅游产业集聚程度及全局Morans I指数,反映旅游产业在空间上的集聚过程及空间总体相关性,计算结果由表2所示。

快速集聚阶段(2002—2007年):湘西地区的全局Morans I指数均为正值,数值在0.102~0.312范围之间波动,Z统计值量均大于1,2007年的Morans I指数数值达到最高值(0.312)。这表明湘西地区旅游产业集聚过程存在着显著的正向依赖性,旅游产业集聚水平高的区域之间表现出较为相似的空间分布特征。而旅游产业的集聚度呈波动起伏趋势,但是区位熵系数平均水平大于1,总体上表现为较强集聚相关格局。

稳定发展阶段(2008—2012年):相较于上一阶段,湘西地区的全局Morans I指数和旅游产业区位熵系数在此阶段整体出现下降趋势,Z值统计量最大仅为1.023,其余年份均小于1,这说明湘西地区的旅游产业整体集聚现象及其区域关联性有所下降,但依旧保持正相关,直到2009年下降趋势得到有效控制。虽然各区县间的空间自相关性出现减弱趋势,但是总体空间分布上表现为上升趋势。

衰弱/创新阶段(2013—2017年):湘西地区的全局Morans I指数从2013年开始上升,自相关性不断加强,但是旅游产业区位熵系数波动性大,表现为先上升后下降的发展态势。这说明湘西地区旅游产业开始逐渐向周围地区扩散分布,地区增長极通过发挥联动效应带动周边地区发展,而发展较慢的区县通过吸收旅游产业集聚显著区域的旅游客源逐渐提升旅游发展水平。与此同时,一些旅游业发展水平较低的地区因缺乏足够的发展动力而逐渐趋向于衰落阶段。

3.2 旅游产业区位熵系数的空间化表达

为直观清晰地表达旅游产业集聚水平的空间分异性,选取2002年、2007年、2012年和2017年为时间节点进行可视化表达,运用自然断点法将旅游产业集聚水平分为4类,颜色越深代表旅游产业区位熵数值越大。从图1可以看出,湘西地区的旅游产业集聚情况呈现出较为明显的空间异质性。2002年,仅有武陵源区呈现较高集聚水平,永定区为次级集聚中心,而桑植县、凤凰县、永顺县、中方县以及靖州县为三级集聚中心,但有近70%的区县呈现较低旅游集聚水平。2007年,武陵源区仍然保持较高集聚水平,凤凰县凭借资源优势逐渐成为继武陵源之后另一集聚中心,永定区保持稳定的集聚态势,并新增通道县、鹤城区、泸溪县、吉首市、古丈县为三级集聚中心,但仍有41%的区县集聚水平保持较低水准。2012年,湘西地区各区县旅游产业集聚水平明显提高,吉首市、芷江县和洪江市成为新一轮的三级集聚中心,凤凰县和永定区成为次级集聚中心,低级集聚中心数量为18个。2017年,永定区旅游产业发展较快,集聚水平要高于其他地区,为一级集聚中心,武陵源区为次级集聚中心,凤凰县、吉首市、桑植县和通道县为三级集聚中心,共拥有18个低级集聚中心。上述分析表明,2002—2017年湘西地区主要集聚中心和次级集聚中心始终在凤凰县、永定区以及武陵源区之间徘徊,旅游产业集聚水平总体上表现出显著的时空差异。

3.3 局部集聚过程

根据式(3),可以测算湘西地区旅游产业集聚的局部空间模式演变过程。理论上存在高高(HH)、高低(HL)、低高(LH)、低低(LL)4种集聚模式,高高(HH)与低低(LL)为同质性集聚,高低(HL)与低高(LH)为异质性集聚。因此,可以根据这4种空间集聚模式对湘西地区的4个时间截面进行识别。从图2可以判断,湘西地区旅游产业集聚水平在空间上表现出较为明显的局部空间自相关集聚格局。(1)旅游产业集聚水平空间差异较小,自身旅游产业集聚水平较高且周围区域旅游产业集聚水平也较高的城市(高高型)。2002年的高高型区域为永定区,2017年的高高型区域为武陵源区,仅在2012年永定区和武陵源区同为高高型。可以看出,这些高高型城市由于本身具有良好的旅游资源禀赋,旅游产业发展较快,旅游产业集聚水平较高。(2)旅游产业集聚水平空间差异较大,自身旅游产业集聚水平较高,但周围区域旅游产业集聚水平较低(高低型)的城市只有凤凰县,而且仅在2007年出现该集聚模式,主要是因为凤凰县旅游资源丰富,早期在政府的扶持下实现快速转型,旅游产业发展速度较快,而周围地区花垣县、吉首市、泸溪县以及麻阳县旅游产业集聚水平较凤凰县要低很多。(3)旅游产业集聚水平空间差异较大,自身旅游产业集聚水平较低且周围区域旅游产业集聚水平较高的城市(低高型)。2017年,沅陵县旅游产业集聚模式表现为低高型,主要原因在于随着张家界市旅游业快速发展,对弱势区的要素传导性较弱。从集聚图上看到的空白区域旅游产业集聚水平与周围区域相比没有显著特征,但符合总体的旅游产业集聚分布特征,且未出现低低型区域。

3.4 重心演变过程

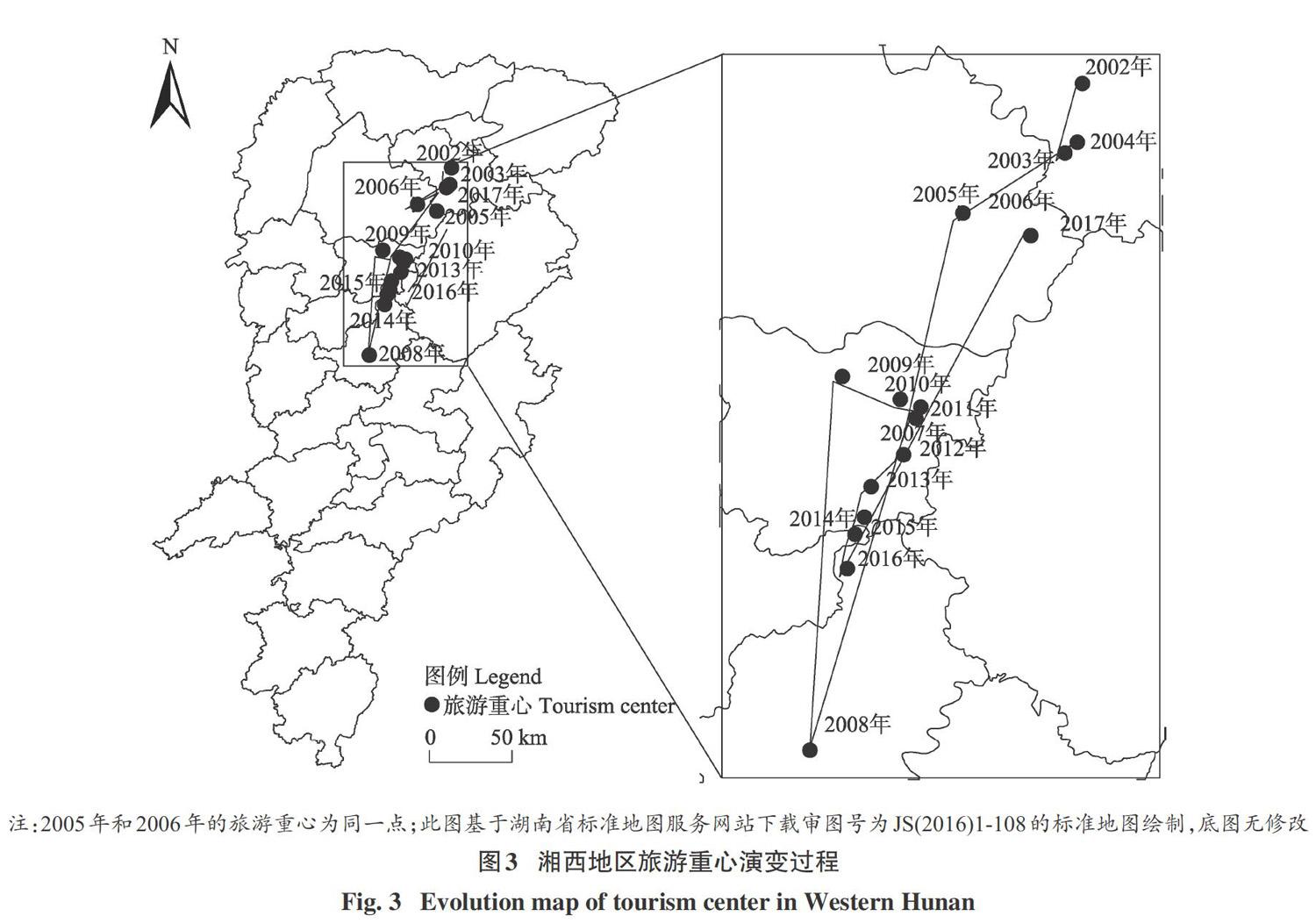

为进一步剖析湘西地区旅游产业集聚过程的旅游重心演变轨迹,采用重心模型来测度湘西地区旅游产业在时间与空间维度上的移动趋势,结果如图3所示。

从湘西地区旅游产业重心演变的阶段过程来看,在快速集聚阶段,重心跨度约为64.4km左右,移动纬度范围为28?64′N~29?12′N,经度移动范围为110?09′E~110?37′E,2002—2004年间的移动速度最慢,旅游重心停留在永定区,说明永定区旅游产业集聚水平一直优于其他地区,再次验证了上述结论。2005年与2007年这两年间的移动速度最快,移动直线距离约为18.45km,旅游重心经历了从永顺县西部向古丈县西部的转变,并逐渐向湘西地区地理重心(28?54′N,110?110′E)靠拢,说明在这一时期永定区与其西南部城市旅游产业集聚发展差距有所减小;稳定发展阶段的旅游重心跨度最大,由泸溪县又转移至古丈县,并在古丈县内徘徊,总体移动距离较大,约为143.49km,移动速度缓慢,纬度移动范围为28?11′N~28?67′N,经度移动范围为110?00′E~110?10′E,逐渐接近湘西地区的地理重心,说明湘西地区中部和北部旅游产业集聚发展差距虽然在逐渐减小,但是南北部旅游产业集聚发展差异不断增大;衰弱/创新阶段的旅游重心,在2016年与2017年间的移动速度最快,这一阶段旅游重心从泸溪县移动到永顺县,纬度移动范围为28?37′N~28?89′N,经度移动范围为110?01′E~110?29′E。在2013—2016年间,旅游重心几乎与湘西地区的地理重心重合,2014年再次向南偏移,而2016年继续向北移动60.75°,偏移距离72.48km,表明湘西地区旅游产业集聚现象变化较大,旅游业发展态势不一致。

4 影响因素分析

旅游产业集聚过程受到众多因素的影响[19,46]。在借鉴旅游经济发展和旅游产业集聚影响因素研究的基础上,结合湘西地区旅游实际情况与数据可获得性,进行影响因素指标选取,具体如表3所示,在通过显著性检验的前提下,本文最终假定影响旅游产业集聚的主要因素如下:市场规模([X1]):新经济地理学认为产业发展倾向于在更大的市场区域生产,因此以旅游人次作为市场规模的描述指标。资源禀赋([X2]):资源禀赋是旅游产业集聚的原始动力[47],指标选取3A级以上景区、省级以上森林公园、风景名胜区和自然保护区个数。经济发展水平([X3]):旅游产业集聚水平与当地经济发展水平关系密切,故采用地区人均GDP指数加以衡量。政府政策支持([X4]):政府政策的支持是贫困地区脱贫攻坚的重要保障,对旅游产业集聚起到重要促进作用[29],可用财政扶贫资金投入来衡量政府政策对贫困地区的支持力度[48]。交通条件([X5]):交通条件对于提升旅游产业集聚水平提供了便利条件,故选取公路通车里程为指标进行相关描述。社会公共服务水平([X6]):政府通过公共财政支出为社会大众提供公共产品和服务,改善公共基础设施和市容市貌,对目的地旅游形象有一定影响,故主要以公共财政支出来进行衡量[48]。城市化水平([X7]):城市化发展是影响区域旅游产业集聚的重要条件,指标选取非农人口占年末总人口的比重[49]。信息化水平([X8]):部分学者采用信息化综合指数来表征信息化水平,但因其所涉及的指标众多且统计口径不一,加上计算方法不一致,难以进行深入分析。相比而言,邮电业务额包含网络(互联网和移动终端)、固话、移动电话、邮政报刊和函件、特快专件等营业数额,基本上涵盖了信息技术消费的各个方面,在观察期内统计口径一致且不存在数据缺失,因而适合量化反映信息技术消费水平[36]。

4.1 影响因子探测结果

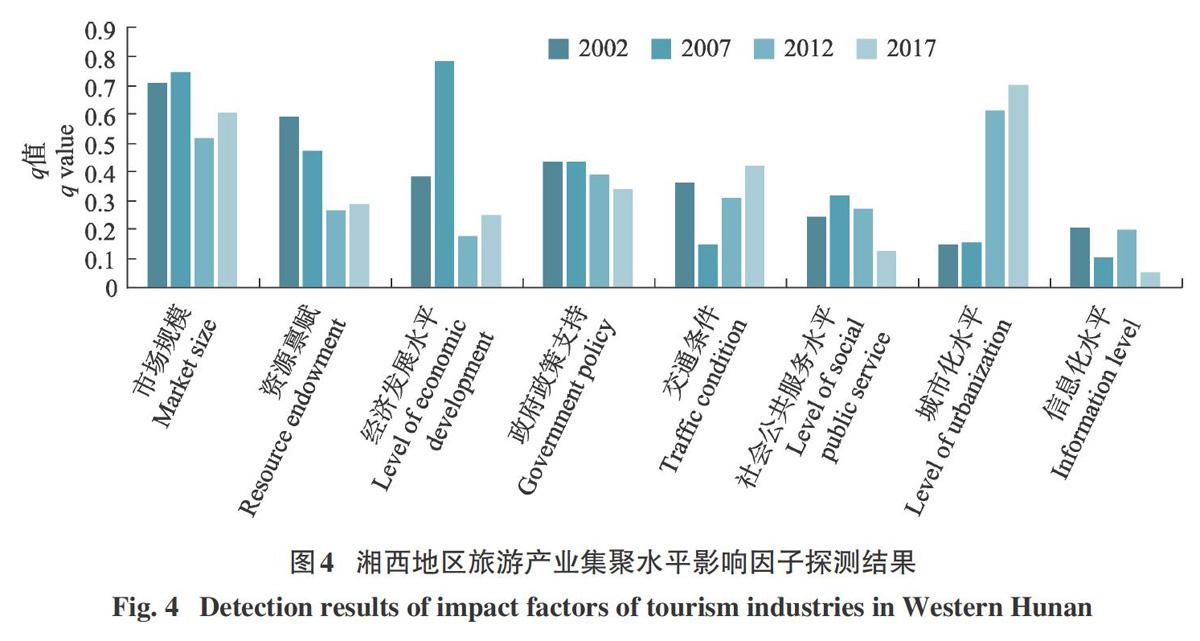

基于上述理论假说,运用ArcGIS 10.2自然断点法将选取的因子分为5个等级区,并利用地理探测器,分别计算2002年、2007年、2012年及2017年各影响因子对旅游产业集聚水平的影响力q值。由图4可知,不同时间段旅游产业集聚的影响因子作用程度有所差别。借鉴阮文奇等[50]的研究,将探测值在0.5以上的划分为影响作用强的核心影响因素,探测值在0.4~0.5区间的划分为影响作用相对较强的重要因素,探测值在0.4 以下的划分为影响作用较弱的一般因素。2002年,影响湘西地区旅游产业集聚的核心因子为市场规模(0.71)和资源禀赋(0.59),政府政策支持(0.43)为重要影响因子。随着社会经济水平的提高,2007年,各因子解释力度发生变化,经济发展水平对旅游产业集聚分布的解释力度(0.78)大于市场规模的解释力度(0.74),成为核心主导因子。2012年,城市化水平取代社会经济发展水平的作用成为核心影响因子(0.61),但市场规模(0.51)仍然为重要影响因子,交通條件的贡献率(0.30)上升速度较快。2017年,城市化水平对旅游产业集聚分布的解释力显著高于其他影响因子,相较于2012年,市场规模(0.60)的解释力度逐渐上升,且交通条件(0.42)在2017年成为重要影响因子。从平均值看,所有因子的解释力排序为:市场规模>城市化水平>资源禀赋>经济发展水平>政府政策支持>交通条件>社会公共服务水平>信息化水平。

4.2 影响因子交互探测结果

在对各因子分别探测其作用强度的基础上,为进一步评估因子间相互作用是否会对湘西地区旅游产业集聚产生影响,利用交互作用探测检验每两个因子对旅游产业的交互作用类型,结果发现,两两交互作用的影响因子会加大对旅游产业集聚的解释力度,即在旅游产业集聚过程中,不仅受到单个因子的影响,多个因子的共同作用也导致了湘西地区旅游产业集聚的空间分异,其交互类型主要为非线性增强与双因子增强作用。其中,非线性增强作用大于双因子增强作用,且不同年份主导交互作用类型有所差异,将解释力排在前3位的交互作用方式进行统计,结果如表4所示。

2002年,集聚因子两两交互后对旅游产业集聚作用较高的交互因子分别是:市场规模与政府政策支持(0.84)、市场规模与资源禀赋(0.79)以及市场规模与社会公共服务水平(0.69)。在这一时间节点中,市场规模与其他因子的交互结果均表现为非线性增长作用,是这一阶段中的显著控制因子,解释力度均高于65%。2007年,仍然以非线性增长作用为主导,经济发展水平与交通条件(0.78)、经济发展水平与资源禀赋(0.72)及经济发展水平与市场规模(0.54)为主导交互因子,这表明经济发展水平与其他两类因子之间的叠加可大大增加单因子对旅游产业集聚程度的解释力度,进一步验证了社会经济发展为该阶段主导影响因子。其中,经济发展水平与交通条件之间的交互作用表现为明显的双因子增强作用,交互作用的解释力度几近于二者的单因子解释力度之和。2012年,主导交互因子的作用主要表现为非线性增强,市场规模与城市化水平的交互作用最强(0.75),城市化水平与经济发展水平(0.70)次之,第一、第二主导交互作用均为城市化水平叠加某一影响因子,说明在此时间节点内,城市化水平是旅游产业集聚的主导影响因子,可以较高程度地解释湘西地区在该时间范围内的旅游产业集聚情况。2017年,交互作用解释力排在第一位的仍然是市场规模与城市化水平,表明在2012—2017年期间市场规模与城市化发展水平的贡献率最强,信息化水平与市场规模、城市化发展水平的交互作用逐渐增强,分别可以解释62%和67%的旅游产业集聚水平。

4.3 探测因子及其交互作用结果分析

基于以上结果,主要针对贡献率位于前3的因子及其交互因子进行详细分析。2002—2007年,核心影响因素为政府政策支持、经济发展水平和市场规模。自湘西地区纳入西部大开发后,湖南省政府于2004年出台了《关于加快湘西地区开发的决定》,加大对湘西地区旅游基础设施的投资,在充分挖掘旅游资源的发展潜能的基础上,不断提高张家界国际知名度,扩大旅游市场规模。2002—2007年,湘西地区人均GDP由4067元提升至8876元,旅游收入由28.2亿增至62.7亿,政府共投入财政扶贫资金约16.8亿元,有95.58万贫困人口脱贫致富,贫困户人均月收入达到1876元1,有效提高了湘西地区贫困人口在市场、就业等各方面的机会和能力,政府扶贫经济效益大大提高,对湘西地区旅游产业聚集性的形成起到了一定的推动作用。

2008—2012年,交通区位、市场规模及城市化水平在湘西旅游产业集聚过程的贡献率较为明显。经过快速集聚阶段的前期发展,湘西地区已具备一定经济基础,城镇经济结构由2008年的18.9:33.8:47.3调整至2012年的13.9:36.6:49.5①,第二、第三产业结构占比有所提升。另外,凤凰县、吉首市相关企业利用资金优势对特色旅游资源进行开发,加快乾州古城、德夯苗寨、凤凰古城等旅游景区建设。张家界荷花机场于2011年升级为张家界荷花国际机场,先后开通张家界至韩国、日本等国际客运航线,湘西地区旅游产业逐渐向国际化发展,产业规模不断壮大,区域内旅游产业集聚水平得到提升,在因子交互影响下,集聚范围不断扩大。

2013—2017年,市场规模、城市化水平和交通区位仍然在湘西地区旅游产业集聚过程中起主导作用。在国家实施精准扶贫和乡村振兴战略背景下,湖南省政府于2012年颁布了《大湘西生态文化旅游圈旅游发展总体规划》,充分打造张家界生态游、湘西州与怀化传统民族文化游的旅游形象,积极举办了张家界“中国国际乡村音乐文节”、湘西自治州“国际鼓文化节”、天门山“翼装飞行”、怀化“中国芷江国际和平文化节”等一系列旅游活动及项目,吸引大量旅游客流。怀化高铁、吉茶和吉怀及吉凤与张花等高速的陆续开通,在加速大湘西旅游资源开发利用的同时提高了区域的可进入性。在各因素的综合影响下,湘西地区的旅游产业已趋近于成熟发展期,城市化由2013年的26.02%上升至2017年的46.64%①。

5 结论与讨论

5.1 结论

本研究以湘西地区为研究对象,以2002年、2007年、2012年与2017年为时间节点,通过测算区域旅游产业集聚度,运用空间自相关和重心模型,分析湘西地区旅游产业的总体与局部集聚过程及重心移动过程,并用地理探测器探测主要因子及因子间的交互作用对旅游产业集聚的影响。研究结果如下。

(1)湘西地区在总体空间分布上出现显著集聚现象,并且在衰弱/创新阶段开始出现扩散分布的趋势,空间自相关性表现为先增强后减弱的发展态势;局部集聚区主要集中在武陵源区与永定区,以高高集聚模式为主,仅在2007年凤凰县与周边地区表现为高低集聚模式,而在2017年沅陵县则出现了低高集聚模式;旅游产业集聚分布格局经历了由武陵源区和永定区为核心,到以武陵源区、永定区以及凤凰县为核心并向周围区域扩散的空间格局演化过程。

(2)湘西地區旅游重心从永定区西部,途经永顺县东部、古丈县东部,到达泸溪县中西部,最终回归至永顺县,总体移动方向为西南方向。在衰弱/创新阶段移动速度最快,重心移动的直线距离跨度约为85.17km,纬度跨度介于28?37′N~29?12′N之间,经度跨度在110?01′E~110?37′E范围之内,湘西地区南北部表现为显著的空间差异性。

(3)基于地理探测器的旅游产业集聚分布的影响因素,不同阶段的主导影响因子有所差别。湘西地区旅游产业集聚的核心因素为市场规模、政府政策支持、城市化水平与资源禀赋,次级影响因子为社会经济发展水平和交通条件,而社会公共服务水平和信息化水平对旅游产业集聚程度的影响相对较弱。在交互探测分析中,因子之间的交互作用对旅游产业集聚过程的影响均大于单一因子贡献率。其中,市场规模与政府政策支持、经济发展水平与交通条件、经济发展水平与城市化水平、市场规模与资源禀赋以及市场规模与城市化水平的交互作用对湘西地区旅游产业集聚过程的影响最为显著,交互贡献率均达到70%以上。

5.2 讨论

本研究主要分析了区域旅游产业集聚过程的阶段性特征及其影响因素。湘西地区所代表的集中连片欠发达民族区域,旅游资源禀赋较强,易受到外界因素的影响。此类地区早期发展一般面临产业支撑相对不足和经济基础发展滞后的困境,政府政策支持成为旅游产业集聚的主要推手,在放宽投资政策的基础上,吸引外来投资商的入驻,缓解资本发展不足的困境;在稳定发展阶段,交通设施的建设可以弥补偏僻山区在地形地貌上的劣势,提高区域的可达性。另外,加快城镇化建设的进程,完善旅游基础接待设施,进一步扩大旅游市场规模;在创新/衰弱阶段,旅游产业的发展离不开创新驱动,只有摆脱传统的粗放式发展模式,从质的角度对旅游产业进行转型升级,才能突破产业发展瓶颈,从统筹、分类和协作3个方面推进区域旅游业可持续发展。

从实践角度来看,湘西地区应以武陵源区、永定区以及凤凰县为中心建立张凤黄金旅游圈,发挥三区县的示范作用,促进周围区县的协同发展,加强多样化旅游资源之间的组合开发和跨区域旅游合作,在实现技术与市场共享的同时积极探索开发与保护兼顾的发展模式,形成区域旅游核心竞争力,推动区域旅游产业朝高质量发展方向转变。另外,以旅游资源密集带和交通干线为依托(包括常张高速、张吉高速、张花高速等和张家界、猛洞河、凤凰资源密集带),重点打造大湘西精品旅游带及发展轴,实施“点-轴-面”发展的战略,形成旅游景点、旅游城市和区域旅游产业科学合理布局的旅游空间网络体系,实现区域旅游产业的优势互补和均衡发展。而其他旅游产业发展相对落后的地区应着重提高区域旅游产业集聚水平,推动产业融合发展,积极扩大与旅游产业发展较好的城市之间的产业联系。

5.3 研究局限与展望

本研究在以下几个方面存在不足与未尽之处:首先,针对旅游产业集聚过程的解剖,未区分行业特性,未来可对旅游产业的不同行业类型的集聚过程和影响因素进行深入探讨,以完善湘西地区旅游产业集聚特征和影响因素的研究;其次,湘西地区旅游产业集聚过程的发展受多种因素综合作用,本文仅从市场规模、区域经济发展水平、政府政策支持、交通条件、资源禀赋、社会公共服务水平、城市化发展水平以及信息化发展水平8个方面对旅游产业集聚发展的影响因素进行探索性研究,由于数据获取的限制,未能对土地政策、集散咨询体系等指标做出分析。因此,在后续研究中可以在综合考量其他因素的基础上,不断拓展湘西地区旅游产业集聚分布的空间异质性研究。最后,本研究发现湘西地区局部相关仅出现高高、高低和低高的集聚模式,随着湘西地区旅游产业的发展,局部空间分布能否出现新的集聚模式,这些都有待进一步研究。

参考文献(References)

[1] 魏敏, 徐杰. 珠三角城市群旅游产业转型升级的测度研究——基于PROMETHEE-GAIA法[J]. 经济问题探索, 2020(6): 143-154. [WEI Min, XU Jie. Measurement of tourism industry transformation and upgrading in the Pearl River Delta City group: Based on the PROMETHEE-GAIA method[J]. Inquiry into Economic Issues, 2020(6): 143-154.]

[2] 陳刚强, 李映辉, 胡湘菊. 基于空间集聚的中国入境旅游区域经济效应分析[J]. 地理研究, 2014, 33(1): 167-178. [CHEN Gangqiang, LI Yinghui, HU Xiangju. The correlation between tourism agglomeration and industrial efficiency in China[J]. Geographical Research, 2014, 33(1): 167-178.]

[3] 王凯, 易静, 肖燕, 等. 中国旅游产业集聚与产业效率的关系研究[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 120-127. [WANG Kai, YI Jing, XIAO Yan, et al. The correlation between tourism agglomeration and industrial efficiency in China[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 120-127.]

[4] 许春晓, 胡婷. 大湘西地区文化与旅游融合潜力及其空间分异[J]. 经济地理, 2018, 38(5): 208-216. [XU Chunxiao, HU Ting. Integrational potential of tourism and culture in Daxiangxi Area and its spatial differences[J]. Economic Geography, 2018, 38(5): 208-216.]

[5] 王兆峰, 李丹. 基于交通网络的区域旅游空间合作效率评价与差异变化分析——以湘西地区为例[J]. 地理科学, 2016, 36(11): 1697-1705. [WANG Zhaofeng, LI Dan. Regional tourism space cooperation efficiency evaluation and difference change based on traffic network: A case study of the Western Hunan, China[J]. Scientia Geogaraphica Sinica, 2016, 36(11): 1697-1705.]

[6] BAURN J, HEVEMAN H. Love they neighbor: Differentiation and agglomeration in the Manhattan hotel industry:1898—1990[J]. Administrative Science Quarterly,1997,42(2): 304-339.

[7] MAJEWSKA J. Inter-regional agglomeration effects in tourism in Poland[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(3): 408-436.

[8] FEREIDOUNI H, MASRON T A. The effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment: Evidence from selected oecd countries[J]. International Journal of Strategic Property Management, 2011, 15(3): 222-230.

[9] HUGHES H. Sexuality tourism and space the case of gay visitors to Amsterdam[J]. In Managing Tourism Cities, 1998, 32(6): 31-33.

[10] NORDIN S. Tourism clustering and innovation-path to economic growth and development[J]. European Tourism Research Institute, 2003 (14): 1-85.

[11] JULIE J, PETER M. Clusters in regional tourism: An Australian case[J]. Annals of Tourism Research,2006, 33(4): 1018-1035.

[12] JULIE J. Developing regional tourism in China: The potential for activating business clusters in a socialist market economy[J]. Tourism Management, 2006, 27(4): 695-706.

[13] KIM Y R, WILLIAMS A M, PARK S, et al. Spatial spillovers of agglomeration economies and productivity in the tourism industry: The case of the UK[J]. Tourism Management, 2020, 82(8): 1-13.

[14] URTASUN A, GUTIEREEZ I. Tourism agglomeration and its impact on social welfare: An empirical approach to the Spanish case[J]. Tourism Management, 2006, 27(5): 901-912.

[15] 虞虎, 劉青青, 陈田, 等. 都市圈旅游系统组织结构、演化动力及发展特征[J]. 地理科学进展, 2016, 35(10): 1288-1302. [YU Hu, LIU Qingqing, CHEN Tian, et al. Organizational structure, drivers of change, and development characteristics of metropolitan tourism system[J]. Progress in Geography, 2016, 35(10): 1288-1302.]

[16] 刘少和, 梁明珠. 环大珠三角城市群游憩带旅游产业集聚发展路径模式——以广东山海旅游产业园区建设为例[J]. 经济地理, 2015, 35(6): 192-199. [LIU Shaohe, LIANG Mingzhu. Development path of tourism agglomeration in recreational belt around urban agglomeration of the Greater Pearl River Delta: A case study of tourism section for coastal region and mountain Area in Guangdong province[J]. Economic Geography, 2015, 35(6): 192-199.]

[17] 马晓龙, 卢春花.旅游产业集聚:概念、动力与实践模式——嵩县白云山案例[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 138-143. [MA Xialong, LU Chunhua. Tourism industry cluster: Concept, motivation and practical mode: A case of Baiyun Mountain, Song county[J]. Human Geography, 2014, 9(2): 138-143.]

[18] 黄禹铭. 东北三省城乡协调发展格局及影响因素[J]. 地理科学, 2019, 39(8): 1303-1311. [HUANG Yuming. Spatial pattern of urban-rural coordination development in Northeast China[J]. Scientia Geogaraphica Sinica, 2019, 39(8): 1303-1311.]

[19] 张淑文, 陈勤昌, 王凯. 旅游产业集聚与区域旅游经济增长的关系——基于 2001—2017 年中国省际面板数据[J]. 热带地理, 2020, 40(1): 154-163.[ZHANG Shuwen, CHEN Qinchang, WANG Kai. Relationship between tourism industry agglomeration and regional tourism economic growth: Based on Chinas provincial panel data during 2001—2017 [J]. Tropical Geography, 2020, 40 (1): 154-163.]

[20] 王新越, 芦雪静. 中国旅游产业集聚空间格局演变及其对旅游经济的影响——基于专业化与多样化集聚视角[J]. 地理科学, 2020, 40(7): 1160-1170. [WANG Xinyue, LU Xuejing. Evolution of Chinas tourism industry agglomeration spatial pattern and its impact on tourism economy based on specialization and diversification agglomeration perspective[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(7): 1160-1170.]

[21] 張海燕. 基于交通发展的武陵山片区旅游产业集聚机理及响应路径[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2020, 41(3): 96-103. [ZHANG Haiyan. Agglomeration mechanism and response path of tourism industry Wuling Mountain area based on transportation development[J]. Journal of Jishou University (Social Sciences Edition), 2020, 41(3): 96-103.]

[22] 王明康, 刘彦平. 旅游产业集聚、城镇化与城乡收入差距——基于省级面板数据的实证研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2019 (6): 78-88. [WANG Mingkang, LIU Yanping. Tourism industrial agglomeration, urbanization and urban-rural income gap: An empirical study based on provincial panel data[J]. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition), 2019(6): 78-88.]

[23] 麻学锋, 刘玉林. 旅游产业成长与城市空间形态演变的关系——以张家界为例[J]. 经济地理, 2019, 39(5): 226-234. [MA Xuefeng, LIU Yulin. The evolution characteristics of urban spatial form and its relationships with the growth of tourism industry[J]. Economic Geography, 2019, 39(5): 226-234.]

[24] 王兆峰, 周颖, 叶茂. 雾霾污染对旅游产业发展的时空动态影响及其规制研究——以长株潭城市群为例[J]. 中南林业科技大学学报, 2020, 40(2): 156-165. [WANG Zhaofeng, ZHOU Ying, YE Mao. Study on the spatial-temporal dynamic influence of haze pollution on the development of tourism industry and its regulation: Based on Changzhutan city group[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2020, 40(2): 156-165.]

[25] 刘迎辉. 基于区位熵理论的陕西省乡村旅游集聚度研究[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(4): 203-208. [LIU Yinghui. Study on the agglomeration degree of rural tourism in Shaanxi province based on location entropy theory[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(4): 203-208.]

[26] 倪向丽, 吕宛青, 张冬. 基于区位熵的旅游产业集聚发展实证研究:以云南为例[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2018, 40(4): 60-65. [NI Xiangli, LYU Wanqing, ZHANG Dong. An empirical study on the agglomeration development of tourism industry based on location entropy: Taking Yunnan as an example[J]. Journal of Guangxi University (Philosophy and Social Science Edition), 2018, 40(4): 60-65.]

[27] 张玲, 邬永强. 广州市会展旅游产业集聚过程及形成机理研究[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 111-116; 153. [ZHANG Ling, WU Yongqiang, The evolution and formation mechanism of mice tourism cluster in Guangzhou[J]. Human Geography, 2013, 28(2):111-116; 153.]

[28] 陈绍友. 重庆旅游产业集聚发展研究[J]. 经济地理, 2006, 26(5): 861-866. [CHEN Shaoyou. Study on tourism industrial cluster in Chongqing [J]. Economic Geography, 2006, 26(5): 861-866.]

[29] 魏敏. 中国旅游产业区域集聚的动力机制研究[J]. 人民论坛·学术前沿, 2019 (11): 89-101. [WEI Min. A study on the mechanism for the impetus of business clustering of Chinas tourism industry [J].Frontiers, 2019(11): 89-101.]

[30] 陈刚强, 李映辉. 技术溢出、空间差异与旅游业增长趋同[J]. 旅游学刊, 2017, 32(3): 85-94. [CHEN Gangqiang, LI Yinghui. Technology spillover, spatial difference, and tourism growth convergence in China[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(3): 85-94.]

[31] 柳百萍, 刁宗广, 尹长丰. 皖江城市旅游产业集聚水平多维度分析[J]. 华东经济管理, 2013, 27(10): 23-27. [LIU Baiping, DIAO Zongguang, YIN Changfeng. Analysis on tourism industry agglomeration level of Wanjiang cities from different dimensions[J]. East China Economic Management, 2013, 27(10): 23-27.]

[32] YANG Yong. Agglomeration density and tourism development in China: An empirical research based on dynamic panel data model[J]. Tourism Management, 2012, 33(6): 1347-1359.

[33] SHAO Shuai, TIAN Zhihua, YANG Lili. High speed rail and urban service industry agglomeration: Evidence from Chinas Yangtze River Delta region[J].Journal of Transport Geography,2017, 64(8):174-183.

[34] PEDRO M, GARCIA V, DIONI E, et al. Understanding pioneering orientation in tourism clusters: Market dynamism and social capital[J]. Tourism Management, 2020, 76(2): 1-15.

[35] 高蘋, 席建超. 旅游地乡村聚落产业集聚的时空演化及其驱动机制研究——野三坡旅游地苟各庄村案例实证[J]. 资源科学, 2017, 39(8): 1535-1544. [GAO Ping, XI Jianchao. Tourism industry agglomeration and mechanisms for rural settlements of Gouge village in Yesanpo, Hebei province [J]. Resources Science, 2017, 39(8): 1535-1544.]

[36] 金鹏, 周娟. 信息化对旅游产业增长的贡献——基于面板数据分位数回归的分析[J]. 旅游学刊, 2016, 31(4): 71-80. [JIN Peng, ZHOU Juan. The contribution of information to tourism industry growth: An analysis based on quantile regression of panel data[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(4): 71-80.]

[37] ELLISON G, GLASER E L. The geographic concentration of industry: Does natural advantage explain agglomeration[J].American Economic Review, 1999, 89(2):311-316.

[38] 麻学锋, 杨雪. 大湘西高级别景区时空分布特征及影响因素的空间异质性[J]. 自然资源学报, 2019, 34(9): 1902-1916. [MA Xuefeng, YANG Xue. Spatio-temporal distribution of high-level tourist attractions and spatial heterogeneity of its influencing factors in Western Hunan[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(9): 1902-1916.]

[39] 王兆峰, 霍菲菲. 湖南武陵山区旅游产业集聚与区域经济发展关系测度[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(2): 94-97. [WANG Zhaofeng, HUO Feifei. Measurement of the relationship between tourism industrial cluster and regional economic development in Wuling Mountain area[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(2): 94-97.]

[40] 孙盼盼, 戴学锋. 中国区域旅游经济差异的空间统计分析[J]. 旅游科学, 2014, 40(2): 35-48. [SUN Panpan, DAI Xuefeng. An analysis on the spatial data of Chinas regional tourism economic disparity[J]. Tourism Science, 2014, 40(2): 35-48.]

[41] 洪思扬, 王红瑞, 来文立, 等. 我国能源耗水空间特征及其协调发展脱钩分析[J]. 自然资源学报, 2017, 32(5): 800-813. [HONG Siyang, WANG Hongrui, LAI Wenli, et al. Spatial analysis and coordinated development decoupling analysis of energy-consumption water in China[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(5): 800-813.]

[42] 陆保一, 刘萌萌, 明庆忠. 中国旅游业与交通运输业的耦合协调态势及其动力机制[J].世界地理研究, 2020, 29(1): 148-158.[LU Baoyi,LIU Mengmeng, MING Qingzhong, et al. Coupling and coordination situation and dynamic mechanism between tourism and transportation industry in China[J]. World Regional Studies, 2020, 29(1): 148-158.]

[43] 王勁峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [WANG Jinfeng, XU Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.]

[44] WANG J F, LI X H, CHRISTAKOS G, et al. Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the Neural Tube Defects Rudy of the Heshun Region, China[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(1): 107-127.

[45] 唐启义. DPS数据处理系统: 现代统计及数据挖掘[M]. 北京: 科学出版社, 2020:758. [TANG Qiyi. DPS Data Processing System: Modern Statistics and Data Mining [M]. Beijing: Science Press, 2020: 758]

[46] 麻学锋, 黄甜甜. 张家界旅游城镇化响应动力仿真分析[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2020, 41(1): 132-140. [MA Xuefeng, HUANG Tiantian. Simulation analysis of the response dynamic of tourism urbanization in Zhangjiajie[J]. Journal of Jishou University (Social Sciences Edition), 2020, 41(1): 132-140.]

[47] 刘佳, 张佳佳. 中国大陆沿海地区旅游产业集聚及其影响因素研究[J]. 改革与战略, 2014, 30(3): 79-84. [LIU Jia, ZHANG Jiajia. The research of Chinese mainland coastal tourism industry cluster characteristics evolution and its influencing factors[J]. Reformation & Strategy, 2014, 30(3): 79-84.]

[48] 刘林, 陈作成. 扶贫资金投入与减贫: 来自新疆农村地区数据的分析[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(1): 17-22. [LIU Lin, CHEN Zuocheng. Use of the poverty relief funds and its effect on poverty reduction: A case study of the rural areas in Xinjiang[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(1): 17-22.]

[49] 石龙. 旅游产业集聚与城市化互动机制研究[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2007, 18(4): 493-497. [SHI Long. Study on the relationships between industry cluster of tourism and urbanization[J]. Journal o f Guilin Institute o f Tourism, 2007, 18(4): 493-497.]

[50] 阮文奇, 张舒宁, 李勇泉, 等. 中国赴泰旅游需求时空分异及其影响因素[J]. 旅游学刊, 2019, 34(5): 76-89. [RUAN Wenqi, ZHANG Shuning, LI Yongquan, et al. Spatiotemporal differentiation and influencing factors of Chineses tourism demand to Thailand[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(5): 76-89.]

Study on the Agglomeration Process and Influencing Factors of Regional

Tourism Industry: A Case of the Western Hunan

MA Xuefeng, TAN Jiaxin, HUANG Jun

(College of Public Administration and Human Geography, Hunan University of

Technology and Business, Changsha 410205, China)

Abstract: To comprehensively promote the transformation and upgrading of tourism, tourism industry agglomeration has become recognized as a key means of promoting high-quality growth. Tourism industry agglomeration can accelerate optimally allocating tourism resources and achieving economies of scale such that tourism can gradually become a new growth area in a regional economy. Using panel data from Western Hunan, this study examined tourism industry agglomeration from 2002 to 2017; it applied spatial statistical methods, such as spatial entropy, the Moran index, and center-of-gravity mode. It employed a geographical detector technique to determine the intensity of the influence of agglomeration factors and the factors that effects the spatial distribution of tourism industry agglomeration. The following results were obtained. (1) The level of tourism industry agglomeration in Western Hunan showed an initial rise, which was followed by a decline. There was a clear local spatial autocorrelation pattern: the decrease progressed from Wulingyuan district, Yongding district, and Fenghuang county to Yuanling county, with high-level agglomeration mode as the main mode. In 2007, Fenghuang county and surrounding areas showed high-low agglomeration mode, while in 2017, Yuanling county appeared low-high agglomeration mode; The distribution pattern of tourism industry agglomeration has experienced the evolution process of spatial pattern from Wulingyuan District and Yongding county to Wulingyuan district, Yongding county and Fenghuang county, and spread to surrounding areas. (2) The development center of tourism industry agglomeration shifted to the southwest, reflecting a north-south spatial difference, specifically starts from the west of Yongding county, passes through the east of Yongshun county and Guzhang county, reaches the midwest of Luxi county, and finally returns to Yongshun county. In the weak/innovative stage, the moving speed is the fastest. The straight-line distance span of the center of gravity movement is about 85.17km, the latitude span is between 28°37′ N and 29°12′N, and the longitude span is between 110°01′E and 110°37′E. There are significant spatial differences between the north and south of Xiangxi. (3) In the study area, market scale, transport, government policies, economic development, resource endowment, and urbanization level emerged as the main contributors to spatial differentiation. The interaction detection results indicated that the driving force with two-factor interaction exceeded that with single-factor interaction; the interaction types were non-linear enhancement—except for topographic factors and location. Among the identified factors, the interaction between tourism trips and fixed-asset investment exerted a strong influence on changes in the pattern of tourism industry agglomeration in Western Hunan. Thus, in that region, the influence factors need to be considered at different stages. Further theoretical and systematic research is required to determine the spatial and temporal patterns of tourism industry agglomeration; it is also necessary to provide a systematic reference for optimization of tourism productivity and developing the regional economy there.

Keywords: tourism industry; agglomeration process; influencing factors; geographic detectors; Western Hunan

[責任编辑:吴巧红;责任校对:周小芳]