胎粪性腹膜炎的X线、CT诊断价值及文献复习 (附7例报道)

2021-09-17牛博坤覃文华

牛博坤,覃文华

(广西柳州市妇幼保健院/广西科技大学附属妇产医院、儿童医院,广西 柳州 545001)

0 引言

胎粪性腹膜炎(meconium peritonitis,MP)是胎儿时期发生消化道穿孔,胎粪进入腹腔,引起严重的化学性无菌性腹膜炎,在生后短期内出现腹膜炎和(或)肠梗阻症状,发生率约为1∶30000,属于新生儿期严重急腹症之一,起病急、病情重,近年来随着产前诊断技术、外科诊疗水平的提高存活率逐渐提高,可达80%以上[1]。本文结合文献回顾性分析2018年1月至2020年12月本院收治的7例确诊胎粪性腹膜炎新生儿的临床及X线、CT影像资料,并复习相关文献,以提高对该病的影像学认识,协助临床早期准确诊断及治疗。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本组7例均为新生儿,男5例,女2例;其中早产2例,足月5例;胎龄32周~39+6周;出生体重2000~3850g,平均2990g;入院时年龄最小为12min,最大为16天;胎儿期羊水量多2例,其余量正常或不详;3例因生后腹胀入院,4例因孕期超声检查发现胎儿腹部异常入院(2例为胎粪性腹膜炎、腹腔积液,1例为腹腔巨大包裹性积液、结肠扩张,1例为肠管扩张、羊水过多);合并肠梗阻伴坏死1例,小肠闭锁2例、肠粘连3例、两侧腹股沟斜疝1例。合并颅内蛛网膜下腔出血1例,房间隔缺损和(或)动脉导管未闭2例,合并染色体核型异常(46,XN,16q+h+)1例。其中3例经手术治疗,术后均恢复良好、治愈出院。1例家属不同意手术治疗,签字自动出院。3例经保守治疗后好转出院。本组存活率约85%。

1.2 检查方法

7例均行X线检查,其中6例摄胸腹联合片(含胸腹联合立位片),4例行全消化道造影,1例行钡灌肠结肠造影。2例行CT检查。

2 结果

2.1 影像所见

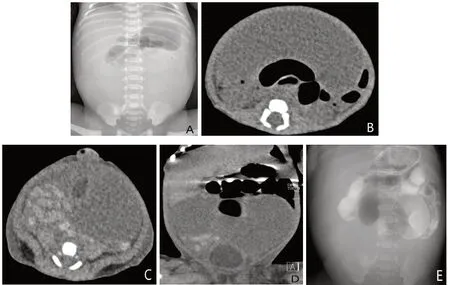

腹腔见胎粪钙化者5例(71%):1例为中腹部环形钙化伴余腹部散在结节状钙化,1例为下腹部簇状分布斑点状钙化,1例为腹部外周多发斑点、结节状钙化,1例为右中上腹散在斑点、结节状钙化,1例为左中腹斑片状钙化。1例仅行X线检查示腹部巨大不规则囊状透亮影。2例X线检查分别示中下腹及盆腔、右侧腹及盆腔显影致密,其中前者行CT平扫检查示腹腔内巨大囊性占位与肠管分界不清,右下腹肠管聚集成团、密度增高且无肠气。4例行全消化道造影:1例为肠梗阻、梗阻点位于第2-3组小肠,1例为空肠远端闭锁并肠旋转不良,1例为直肠上段呈“袖口状”改变,1例正常。1例行钡灌肠结肠造影示乙状结肠、降结肠及横结肠细小。

2.2 手术所见

3例术中均见腹水,量不等,部分内含较多黄绿色胎粪样物,腹腔内有不同程度的肠粘连;1例坏死肠管肠壁菲薄、呈大囊状,与肠管、腹壁、肝脏、膀胱粘连紧密,下腹部片状钙化灶,十二指肠远端至回盲部近端肠管扭转、形成腹内疝梗阻,扭转肠管坏死,近端小肠扩张,远端小肠细小;1例回肠末端肠管闭锁、明显扩张,横结肠细小,右下腹肠管粘连成团;1例小肠扩张,腹腔内散在钙化点,空肠局部离断样闭锁,远端小肠索带缠绕、粘连成团。

图1 21h男婴腹部影像学表现

3 讨论

3.1 病理及发病相关因素

胎粪性腹膜炎(MP)发生肠穿孔后胎粪及其内消化液溢入腹腔,引起无菌性化学性反应,从而产生大量纤维素渗出,造成腹腔内脏器之间粘连,肝、脾、胃、肠管等脏器表面附着粘液及胎粪,粘稠胎粪可位于腹腔内或肠穿孔处;钙质在胰液影响下逐渐沉积而形成钙化灶,且阻塞穿孔部位;若穿孔未被阻塞,胎粪不断流入腹腔,肠管互相粘连并被纤维组织包绕、固定在后腹壁[2]。若胎儿期肠穿孔未修复,出生后大量气体及肠液进入腹腔,导致液气腹及细菌性腹膜炎。MP肠穿孔部位多发生于回肠末端,发病机制尚不明确,导致肠穿孔原因很多,已知病因中最常见的是先天性肠梗阻,如肠闭锁、肠狭窄、巨结肠、Mecle憩室、肠粘连、肠扭转、肠套叠、胎粪性肠梗阻、肛门闭锁等,其他如宫内感染(巨细胞病毒、风疹病毒、B19病毒等)、母体患严重肝脏疾病、胰腺囊性纤维化及自发性穿孔也有报道[3-4]。

3.2 临床表现

MP根据肠穿孔时机及穿孔是否闭合,临床表现不同;孕期常表现为羊水过多、胎儿腹水等,新生儿期常表现为腹胀、呕吐、便秘等肠梗阻症状;若出生时穿孔尚未闭合,可迅速出现腹膜炎症状,腹胀明显,且逐渐加重,腹壁发亮、青紫、静脉怒张,少数因胎粪进入阴囊表现为阴囊肿物及钙化,甚至形成腹股沟疝;少数可无明显症状[4-5]。

3.3 影像表现

腹部胎粪钙化仍是MP最具特征性的影像表现,文献报道其钙化检出率达70.4%[6],本组结果与之相符,钙化发生部位、形态、分布及数量多变,此外还有穿孔性腹膜炎、粘连性肠梗阻等表现,根据临床及影像表现MP可分为三型[7]:(1)腹膜炎型:①单纯性腹膜炎:若出生时肠穿孔已愈合,主要表现为胎粪钙化,以右下腹多见,肠管粘连聚集成团,肠间隙增宽,肠外形不规则,有时可见大量腹水;②自由气腹型:若出生时穿孔未愈合,腹腔内可见大量积气、积液,胎粪钙化分散于腹腔各处,肠管粘连、聚集成团;③包裹性气腹型:若穿孔于出生时未愈合,但周围有较多粘连,气体、渗液局限于腹腔一处或多处,也可形成局限性不规则囊状影,囊壁可钙化,充气肠管受压移位或粘连;(2)肠梗阻型:此型最多见,分为4种表现:单纯索带粘连,肠管可自由扩展,有阶梯状气液面,梗阻附近可见成团的钙化影;局部粘连可见局限性肠管聚集成团,形态固定,肠管不能扩张但其近端肠管扩张有肠梗阻表现,多见于右下腹;广泛粘连肠管扩张不连续,气液面大小不等,肠外形不规则,肠张力低;绞窄粘连有时可见特殊形态肠襻,有占位征、腹水;(3)单纯钙化型:此型少见,多无明显症状,腹部可见胎粪钙化、轻度肠粘连。少数无钙化的病例术前诊断较困难,可仅见腹水、肠粘连及肠穿孔。根据此分型,本组病例腹膜炎型2例(29%),肠梗阻型4例(57%),单纯钙化型1例(14%),肠梗阻型最多,单纯钙化型最少,与文献相符。此分型有助于临床选择治疗方式:单纯腹膜炎、粘连不全性肠梗阻及单纯钙化型可行保守治疗,索带粘连完全性或绞窄性肠梗阻、腹膜炎自由气腹型需及时手术治疗,包裹性气腹可局部引流,胎粪钙化可逐渐吸收[7]。消化道造影可在透视下动态观察造影剂在胃肠道内走行、分布、渗漏等情况,从而提示消化道有无梗阻、穿孔、瘘道形成等病变,同时对合并其他(如胃扭转、肠扭转、肠旋转不良、先天性巨结肠、细小结肠等)先天或后天性疾病的诊断亦有不可替代的作用,本组2例术前分别提示肠梗阻点位于第2-3组小肠、空肠远端闭锁并肠旋转不良,1例术前提示乙状结肠、降结肠、横结肠细小,均得到手术证实。本组1例术前CT平扫示腹腔内巨大囊性占位术中证实为明显扩张的肠管,其平片仅显示为局部致密,CT密度、空间分辨率高,对部分X线难以显示的钙化有更高的检出率,对腹腔积气积液尤其是少量的、包裹性的显示优于平片,结合多方位成像能清晰显示肠管、其他脏器及其周围情况,对病灶定位、定性更为准确。

3.4 鉴别诊断

MP影像表现多样,主要应与腹盆腔的先天性囊性、钙化性病变鉴别:(1)畸胎瘤:一般为囊实性,含有钙化及脂肪成分,边界光整、清晰,较易鉴别;(2)卵巢囊肿:多位于盆腔子宫附件区,边缘轮廓常欠规则,一般无临床症状,伴发扭转时则出现腹痛等症状;(3)肠重复畸形:位于系膜侧,与所在肠管走行方向一致,可见肠黏膜结构,增强呈“晕轮征”[8];腹膜炎型MP主要与新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)鉴别,后者临床多表现为呕吐、腹胀、血样便,影像表现为肠管扩张、肠间隙增厚、模糊,后期可有肠壁、门脉积气,腹腔无钙化;肠梗阻型MP与其他引起肠梗阻的疾病,如肠闭锁、肠扭转等症状和体征相似,但MP肠腔充气不均匀,肠袢大小不等,气液平长短不一,分布不规则,且常见胎粪钙化[1]。

胎粪性腹膜炎是一种严重的急腹症,病死率较高,病因复杂,根据病理变化不同其临床、影像表现多样;超声是胎儿期MP主要检查方法,但在新生儿期易受肠气等因素干扰;X线平片检查可直观地观察腹部钙化、肠气分布及扩张、气腹等情况,而对于单纯腹膜炎、无钙化的MP诊断有一定困难;消化道造影能动态观察肠管的分布、形态及通畅情况,有利于显示肠腔内情况,但无法显示肠腔外情况;CT能显示更细微的病灶及肠壁、肠管周围情况,弥补X线检查的不足;总之,结合临床资料、辅以多种影像检查方法,及早准确诊断此病,能显著改善患儿预后。