认知提升还是代际抑制:隔代抚养对青少年能力的影响效应分析

2021-09-17周晓净

田 进,周晓净

(1.新疆财经大学,新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 830012;2.中南财经政法大学,湖北 武汉 430073)

一、问题提出

近年来,随着我国生育政策的调整,核心家庭的人口数量有所增加,核心家庭所承担的青少年抚育负担逐渐凸显。核心家庭中的青壮年劳动力承担了绝大部分工作和生活的压力,导致核心家庭中的青少年抚育功能逐渐开始向老年人转移。老年人退休之后在家照顾孙辈已成常态,隔代抚养也成为学者关注的热点问题。中国式的隔代抚养实质上是一种代际交换。交换过程中,一方面,促进了家庭人口代际流动、社会互动;另一方面,也增加了家庭成员的角色冲突和代际矛盾。有学者发现,照顾孙子(女)的经历对老年人,特别是对女性中老年人和农村中老年人的身心健康产生了积极的影响;照顾孙子(女)不仅可以提高老年人社交的次数,还能增加老年人外出锻炼的机会,更可以从照顾孙子(女)中得到心理上的满足,这对于老年人的身心健康是有很大促进作用的[1]。隔代抚养不仅对家庭代际、老年人身心健康产生了影响,更对青少年的教育和健康产生了影响。2020年基于“中国教育追踪调查”的研究表明,大概有25%的青少年读小学以前有被隔代抚养的经历,尤其是在城镇地区,父母的文化水平越高,儿童接受隔代抚养的概率越大。早期隔代抚养对青少年的学业成绩和认知能力存在异质化效应[2]。上述研究显示,隔代抚养的积极社会功能已有所凸显,隔代抚养对青少年的影响正成为研究的热点。

二、文献回顾

学者在研究人力资本时提出了认知能力和非认知能力的概念。这一研究大多基于詹姆斯·赫克曼(James J. Heckman)提出的新人力资本模型。该模型以能力为核心阐述了认知能力与非认知能力的重要性及其区别[3]。国内外学者认为,认知能力会影响个体青少年时期的学业成绩和获得更高教育层次的机会,非认知能力会影响个体未来的职业选择和社会地位。学者大多通过语言能力、逻辑能力、数理能力等方面对认知能力进行测量,具体的指标包括数列测试、字词测试[4],语文、数学、英语成绩[5],或是中考、高考成绩[6]。在非认知能力方面,学者通过人格、信念、态度、价值观、兴趣、情绪[7],或性格、态度、准认知、创造力、沟通能力、团队协作、毅力、组织能力等方面进行测量[8]。

认知能力是个人最基本的能力。青少年认知能力不仅会影响其教育层次、职业选择及未来发展,同时也是衡量国家人力资本质量最重要的指标。青少年认知能力对其个人、社会和国家的发展都具有重大意义,影响青少年认知能力的因素也极其复杂。从学校因素来看,在义务教育阶段,同群效应对青少年的学业成绩有显著影响,即学习成绩好的学生受到同群效应的影响而愈发优秀,成绩较差的学生受到影响则成绩更差[9]。接受学前教育对提高学生的认知能力具有较大的影响效应,且城乡初中生在认知能力水平和学前教育经历上均存在显著差距,西部地区尤为明显[6]。从家庭因素来看,父母教育期望对农村儿童认知能力有显著的正向影响[4]。从学生自身健康来看,体育锻炼对初中生的认知能力有显著影响,且在一定程度上,增加体育锻炼可以提高学生的认知能力和学业成绩[5]。

最新研究表明,学校环境和家庭环境同样影响青少年非认知能力的形成。从学校因素来看,班级规模对学生非认知能力在某些维度上存在显著性影响。当班级学生人数为40人及以下时,班级规模对学生的“情绪控制”具有显著的正向影响;当班级学生人数超过58人时,班级规模对学生“毅力”与“创造性思维”具有显著的正向影响[10]。从家庭因素来看,家庭阶层地位、父母教育程度及家庭经济条件等家庭背景相关因素会通过文化资本这一中间机制对非认知能力形成显著影响[11]。从亲子共餐角度发现,父母陪伴对青少年非认知能力有显著影响,亲子共餐频率增加时,青少年的非认知能力总水平会提高;反之,青少年的非认知能力、情绪稳定性都会下降[12]。

综上所述,隔代抚养对青少年的影响源于多方面。一方面,老年一代接受的教育和思想与年轻父母一代之间有差异,造成两者在抚养下一代的思想观念上产生差异;另一方面,“隔代亲”“隔辈亲”“隔代溺爱”的思想成为隔代抚养的问题所在。隔代抚养是否会对青少年能力产生影响,会产生怎样的影响,是提升能力的还是抑制能力的?这些成为隔代抚养最值得探究的问题。研究隔代抚养对青少年能力的影响,不仅可以丰富现有隔代抚养相关研究结论,还可以从实际情况出发,促进隔代抚养对青少年的积极影响,减轻或避免对青少年的消极影响,具有很强的现实意义。

三、研究设计

(一)数据来源

本文将中国教育追踪调查(CEPS)的结果作为数据来源。中国教育追踪调查在全国范围内遵循严格抽样程序进行,抽取的样本具有充分的代表性。问卷和结果来源可靠、精确度高。该调查以2013—2014学年作为调查基期,以7年级为调查起点,使用多阶段抽样的方法随机抽取了全国28个县级单位的112所学校的438个班级作为调查点。2015年,该项目调查组进行回访追踪,得到8年级学生(即2014年调查的7年级群体)的调查问卷结果。最终,共得到9806份问卷。

2015年是我国教育从“十二五”到“十三五”改革的关键年。此前,教育部先后印发了《国家学生体质健康标准(2014年修订)》《中小学心理健康教育特色学校标准(试行)》等相关政策文本,不仅表明国家对青少年的高度重视,更体现出青少年身体素质和心理健康是推进素质教育的必然要求。2015年至今,伴随着人口老龄化和低生育率带来的少子化,流动人口老龄化趋势越发明显,隔代抚养现象更加普遍,隔代抚养对青少年的影响更值得关注。鉴于2015年后中国教育追踪调查未有数据更新,本文将2015年数据结果作为分析对象。

(二)变量选择

本文的自变量是“隔代抚养”,主要依据“在你现在的家里,你和谁一起居住”这一题目结果进行判断。隔代抚养是指主要抚养人为祖父母或外祖父母,非隔代抚养是指主要抚养人为父亲、母亲或继父、继母(隔代抚养=1,父母抚养=0)。

本文的因变量是“青少年能力”,主要从认知能力和非认知能力两个方面进行分析。综合上述相关研究文献,本文主要通过青少年认知能力测试原始得分(满分35分)、认知能力测试标准化得分(使用3PL模型)及青少年上学期(2014年秋季学期)期中考试语文、数学、英语得分(满分100分)等指标对青少年认知能力进行测量,分数越高代表青少年认知能力越强。本文主要通过“大五人格”模型对青少年非认知能力进行测量,该模型中包括开放性、责任心、外倾性、宜人性及神经质等五大维度。本文设置同学关系、情绪控制、毅力、自信心、社会适应力等五个指标,分别选取“最近一年来,自己或与同学一起经常外出看电影、演出、体育比赛”“即使情况很糟糕,我也能保持镇静”“如果我处理事情的方法不对,我会尽量想别的办法解决”“对于需要完成的任务,我通常很有信心”“我能和大人轻松地交谈”等问题,取值1—4分别代表完全不同意、不太同意、比较同意、完全同意,分数越高代表非认知能力越强。

根据以往研究,将青少年特征、父母特征及家庭背景等变量作为控制变量。具体包括性别(男=1,女=0)、是否独生子女(是=1,否=0)、户口类型(农村=1,非农=0)、是否参加过兴趣班或辅导班(是=1,否=0)、家庭经济条件(取值1—5,分别代表非常困难、比较困难、中等、比较富裕、很富裕)、父母最高受教育程度和父母期望(取值均为1—5,分别代表小学及以下、初中、高中、本科、研究生及以上)、家庭藏书(取值1—5,分别代表很少、比较少、一般、比较多、很多)等。

(三)研究过程

本文的研究过程主要分为三步。首先,运用Logistic回归模型分析影响学前隔代抚养的因素。在模型中仅纳入户口类型这一变量,即排除了家庭经济条件、父母最高受教育程度、父母期望和家庭藏书这些变量。因为这些变量并不稳定,在隔代抚养过程中随时可以发生变化。其次,分析隔代抚养对青少年能力的影响时,本文对青少年能力的得分采用OLS回归分析。共同的自变量为隔代抚养。因变量由能力测试原始得分,认知能力测试标准化得分,七年级期中考试语文、数学、英语得分,同学关系、情绪控制、毅力、自信心、社会适应力等组成,分别建立OLS模型,构建的模型分别对应隔代抚养对能力的不同方面的影响。最后,为了检验OLS回归结果的稳健性,本文采用最邻近倾向值匹配方法获得匹配后隔代抚养和非隔代抚养的样本,并对其进行回归,考察隔代抚养的效应。

四、结果分析

(一)描述统计

从表1可以看出,隔代抚养的青少年的认知能力测试得分和学业成绩得分均高于父母抚养的青少年;隔代抚养的青少年的社会适应力、毅力、信心的分值均高于父母抚养的青少年,隔代抚养的青少年的情绪控制和同学关系的分值低于父母抚养的青少年。从个人背景变量可以看出,相较于父母抚养的青少年,隔代抚养的青少年的男女比例、参加兴趣班和课外补习班的比例都相差不大,但隔代抚养的青少年中农村户口和独生子女更多。从家庭背景变量可以看出,相较于父母抚养的青少年,隔代抚养的青少年的父母期望更高,父母最高学历、家庭经济情况和家庭藏书量相差不大。

表1 变量的描述性统计

(二)谁被隔代抚养

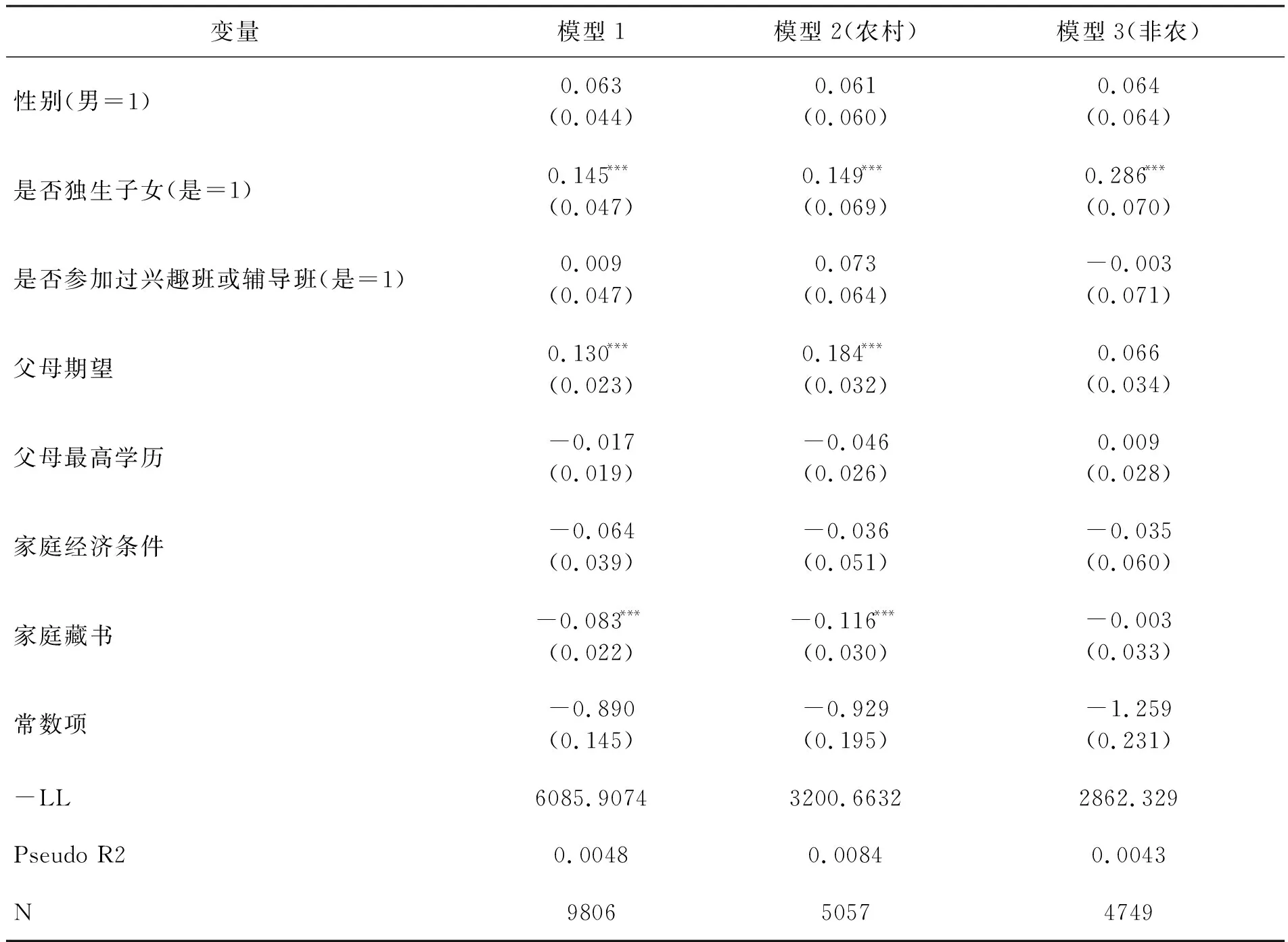

为进一步厘清影响隔代抚养的因素,本文构建了影响隔代抚养的Logistic 回归模型,结果如表2所示。模型1是全样本回归结果,模型2是农村户口学生样本回归结果,模型3是非农户口学生样本回归结果。

表2 隔代抚养影响因素的二分Logistic回归

从青少年经济资本来看,家庭经济条件越好,越不可能选择隔代抚养。在新型城镇化背景下,家庭有足够的经济基础,无论是否是农村户口,孩子都可以跟父母一起生活。从青少年文化资本来看,父母学历越高,越不可能选择隔代抚养。分样本回归说明这一影响主要来自农村样本。对于农村孩子的父母来说,受过较高教育后,在城镇有稳定的工作和收入,为了让自己的孩子有更好的上学条件,有能力的父母选择将孩子带出农村,跟随自己在城市生活。而对于非农户口的父母来说,教育水平越高的父母更可能全职工作;或者在城镇化影响下,非农户口的父母更倾向于去大城市发展,从而无暇照料孩子。从青少年社会资本来看,参加兴趣班和辅导班的孩子更多地接受隔代抚养,这可能是因为父母工作太忙而无法接送孩子。

(三)隔代抚养效应

1.认知提升。为考察隔代抚养对青少年能力的影响,本文利用OLS模型对青少年的认知和非认知能力进行基准回归。控制青少年特征、父母特征及家庭背景等变量,认知能力测试得分(β原始=0.813,β标准=0.10)和三大主科成绩(β语文=0.29,β数学=2.818,β英语=2.421)的回归结果都表明,隔代抚养对青少年认知能力具有正向显著性影响,隔代抚养将提升青少年的认知能力。语文、数学、英语课程从不同层面培养青少年的认知能力,隔代抚养对三门成绩的影响程度进一步表明,隔代抚养对青少年认知能力的不同层面都有影响。隔代抚养对三门成绩的影响程度从高到低依次是数学、英语、语文。本文推测此结果与隔代抚养的环境有关:祖父母在抚养青少年的过程中,由于年龄的差距,两辈人之间的交流可能会比较少,这样的环境会培养青少年独立的思考能力,增强其逻辑能力,但是却忽略了青少年的语言表达能力。

2.代际抑制。同样控制青少年特征、父母特征及家庭背景等控制变量,结果显示,隔代抚养对青少年非认知能力的影响较为复杂,对青少年非认知能力的不同层面有正、负两种影响。隔代抚养对青少年的社会适应力(β=0.044,p<0.01)、毅力(β=0.050,p<0.001)、信心(β=0.033,p<0.05)均产生正向影响,对青少年情绪控制(β=-0.004,p<0.01)和同学关系(β=-0.006,p<0.01)均产生较小的负面影响。根据此结果,本文推测:隔代抚养有利于培养青少年独立思考的能力,使他们更有毅力、更有自信融入社会,但也会造成青少年形成以自我为中心的思想。同时,在隔代抚养的家庭环境中,青少年和亲人之间缺乏有效沟通,这很可能导致青少年沉默寡言或不善表达,进而影响青少年的人际关系,长此以往就会影响青少年的心理健康。

(四)隔代抚养效应检验

上述简单回归分析结果的可靠性可能会受到变量内生性影响,为此本文采用倾向值匹配中的最近邻匹配法进行稳健性检验。表3呈现的是采用最近邻匹配法的Logistic回归结果。可以看出,户口类型、是否独生子女、父母期望和家庭藏书等变量均对是否隔代抚养产生显著性影响,其中农村户口的青少年隔代抚养的比例高于非农户口的青少年,独生子女隔代抚养的比例略高于非独生子女,父母期望越高的青少年隔代抚养的比例越高,家庭藏书越多的子女接受隔代抚养的比例越高。性别、是否参加过兴趣班或辅导班、父母的最高学历、家庭经济情况等变量对是否隔代抚养影响的显著性较低,未达到显著水平,但是也可以发现男生隔代抚养的比例略高于女生,参加过兴趣班或辅导班、父母最高学历较低、家庭经济情况较差的青少年接受隔代抚养的比例相对较高。

表3 采用最近邻匹配法的Logistic回归结果

本文采用最近邻匹配分析隔代抚养效应。采用倾向匹配得分法的前提是消除样本选择性偏差,而消除偏差的效果取决于匹配后处理组与对照组的个体是否满足条件独立性假设。经检验,采用最近邻匹配方法后,处理组和对照组的各变量均不存在显著性差异(p值为0.7850)。

此外,匹配后两组样本控制变量的标准差和均值也可检验匹配后两样本是否存在显著差异:标准差绝对值越大,则两组样本的差异越大,匹配效果越差。如果两组样本控制变量的标准差绝对值大于20%,则认为匹配效果较差。本文根据是否隔代抚养将样本分为两组,从其控制变量的标准差和均值可以看出,匹配后控制变量的标准差绝对值最大为11.1%,低于20%,说明本文样本的匹配效果较好。

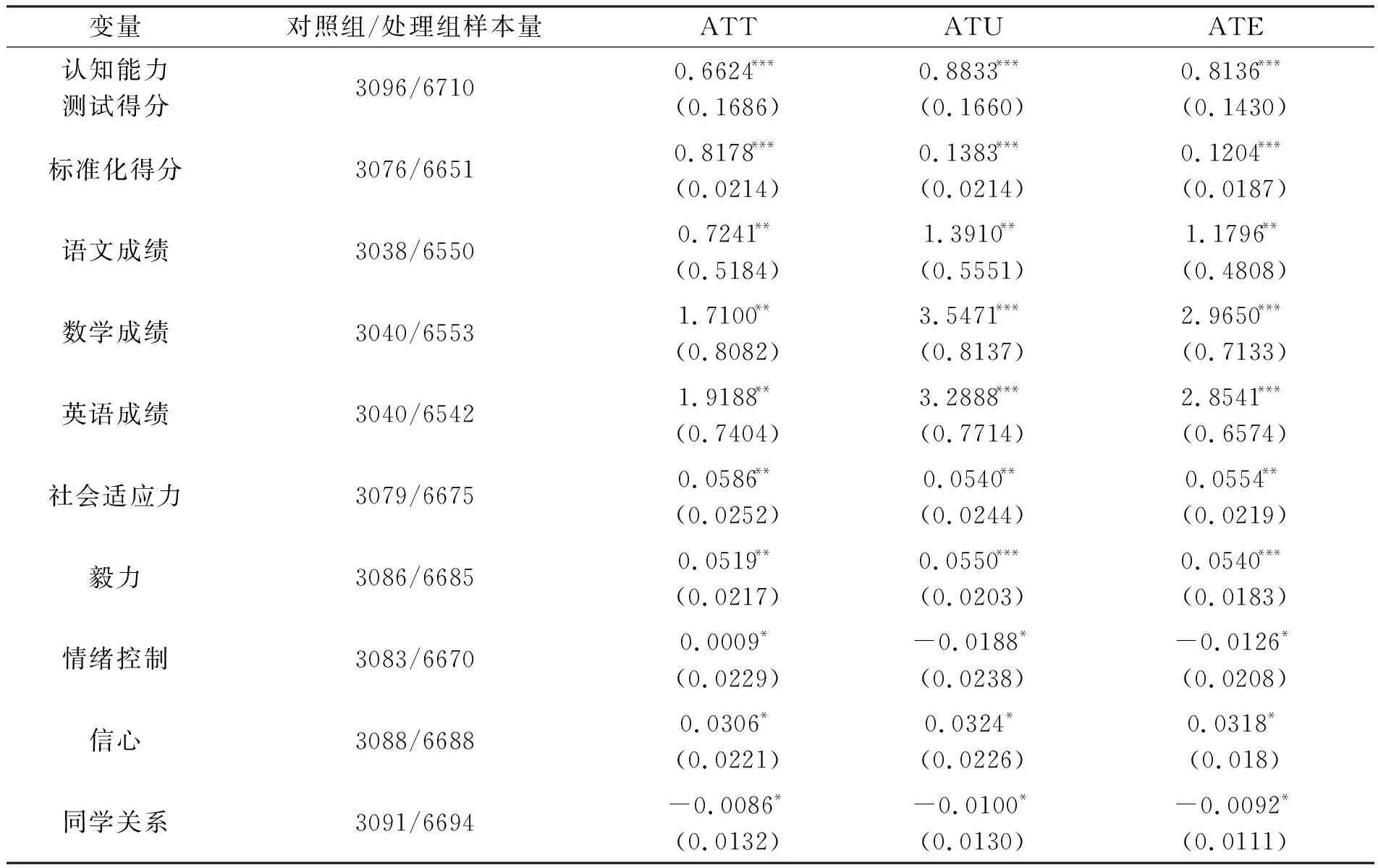

检验了处理组和对照组样本误差后,本文进行最近邻匹配分析。从表4可以看出:(1)隔代抚养可以提高青少年认知能力。认知能力测试得分处理组的平均处理效应(ATT)为0.6624,说明隔代抚养对青少年认知能力测试得分提高了0.6624。隔代抚养对非隔代抚养青少年的潜在影响效应(ATU)为0.8833,且略高于对接受隔代抚养的青少年的影响。从认知能力标准化得分、语文成绩、数学成绩、英语成绩等指标可得出相同的结论。(2)隔代抚养对青少年非认知能力有较小的抑制作用。社会适应力、毅力、情绪控制、信心和同学关系五个维度的处理组的平均处理效应(ATT)分别为0.0586、0.0519、0.0009、0.0306、-0.0086,说明隔代抚养对青少年非认知能力得分提高较少,甚至有所降低。在这五个维度上,隔代抚养对非隔代抚养青少年的潜在影响效应(ATU)分别为0.0540、0.0550、-0.0188、0.0324、-0.0100,且略高于对接受隔代抚养的青少年的影响。此结果与上述OLS模型所得结果一致。

表4 最近邻匹配法估计结果

五、结论与探讨

本文利用中国教育追踪调查结果,采用OLS基准回归证明了隔代抚养对青少年能力的影响:隔代抚养可提高青少年认知能力,但对青少年非认知能力有微弱的抑制作用。为使结果更具可靠性和说服力,本文采用最近邻匹配法进行稳健性检验,检验结果与上述结论一致。基于上述结论,本文提出三点建议:

(一)明确隔代抚养在家庭教育中的地位

青少年能力的培养是具有阶段性的,认知能力是最基础的生活能力,非认知能力对其发展起到更重要的决定作用。隔代抚养虽然在一定程度上可以减轻父母的压力,但是对青少年来说并不是最好的选择。

(二)重视隔代抚养中“代际代沟”的影响

时代发展、思想观念差异导致隔代抚养“代沟”现象。这会减少祖孙之间语言沟通、思想交流的机会,进而会影响两辈人的生活质量和身心健康。当祖孙两辈人生活时,父母作为祖孙之间的桥梁,应避免“代沟”问题越来越严重,及时促进祖孙沟通。

(三)注重青少年非认知能力的培养

非认知能力是青少年身上的“隐形”能力,青少年时期,个体的思想观念、价值倾向等还不成熟,青少年所做的错误决定或行为会危害青少年未来的发展。所以,老师和家长在注重学生学业成绩的同时,应该重视对青少年非认知能力的培养。在学校,老师应开展促进青少年非认知能力提升的活动;在家里,隔代抚养家庭中,祖孙之间应该达成共同的目标,以促进青少年非认知能力的培养。