闪电资料在快速更新同化系统中的应用研究*

2021-09-16何邓新赖安伟康兆萍孙玉婷

何邓新 赖安伟, 康兆萍 孙玉婷 张 文 李 兰 孙 晨

1 中国气象局武汉暴雨研究所暴雨监测预警湖北省重点实验室,武汉 430205 2 武汉区域气候中心,武汉 430074

提 要: 为了更好地应用闪电观测资料,在华中区域快速更新循环同化系统中引入适用于本地的闪电定位资料与代理回波特征的转换关系,并开展了相应的同化应用研究。针对2015年6月1日发生在湖北监利的一次强降水过程,开展了利用新、旧闪电-代理回波的对比同化试验,重点分析了引入新的闪电-代理回波转换关系对模式计算的雷达反射率、云微物理变量和降水预报的影响,并与直接同化雷达反射率进行对比。数值试验结果表明:新的闪电-代理回波关系较好地捕捉到强降水信号,通过调整初始时刻云水、雨水、云冰、云雪、霰等微物理量,尤其是提高了初始时刻雨水、云水的含量,达到调整降水预报的目的;对比降水结果可以得到在使用新的闪电-雷达回波关系后,能够有效降低漏报率,并且模式在短时间尺度可以响应出与实况更为接近的降水预报,提高短时临近预报准确率,取得了与直接同化雷达反射率相似的结果。

引 言

强对流天气因其具有突发性强、空间尺度小、生命史短、易致灾等特点,是目前数值预报的难点。数值天气预报水平取决于模式本身和模式的初始场质量。目前,数值模式的动力框架和物理过程已趋于完善,如何提高初始场质量是提高预报水平的关键。为了提高数值模式对强对流天气的预报能力,进行较短时间间隔的高频资料同化,从而使模式初始场中尽可能多地包含有效对流信息显得十分必要(俞小鼎等,2012;陈葆德等,2013;郑永光等,2015)。快速更新循环同化预报系统是通过高频次的资料同化吸收最新的观测信息,不断更新模式背景场,形成更准确的初始场并进行短时临近预报(陈葆德等,2013)。近些年我国也开展了快速更新同化预报系统的研制和业务化应用(陈子通等,2010;范水勇等, 2009;郝民等,2011),然而与国际先进水平相比,无论是多种高频观测资料的应用还是同化系统与模式的发展,都有较大差距(陈葆德等,2013)。其中,由于欠缺对新型观测资料引入及其同化应用的经验导致的模式初值质量不高,是制约我国强对流天气的数值模式预报水平的重要因素之一(陈子通等,2010)。

闪电是对流性天气中经常伴有的大气电现象,对对流性天气系统的结构及其演变有重要指示作用(陶祖钰和赵昕奕,1993;易笑园等,2017;周康辉等,2021;孙萌宇等,2020)。随着闪电探测技术的更新换代,中国闪电探测实现了由单一地基低频闪电定位网向地基、天基双网探测覆盖。闪电资料具有空间分辨率高、长距离覆盖、地形影响小、可实现连续监测等优点,可用于实时监控、早期预警、预报强对流天气,尤其是可以用来弥补雷达站远距离无覆盖区、地形遮挡区域和顶部的观测缝隙(曹冬杰,2016;Biagi et al,2007;郄秀书等,2014)。因此,研究如何将闪电观测资料同化入快速更新同化预报系统中,改善数值模式初始场,改进模式的启动预热(spin-up)问题(Turpeinen et al,1990;陈葆德等,2013),弥补雷达观测资料的不足,以提高数值模式对强对流天气的模拟和预报能力,具有重要的科学意义和应用价值。

目前,同化雷达反射率的主要方法是变分法和集合卡尔曼滤波,并结合经验方法,如云分析或物理初始化。由于闪电资料不能直接应用于模式中,在同化之前需要将其进行转化,目前已经有许多这方面的研究,主要有以下几种方式:(1)闪电资料与相对湿度建立联系进行同化(Zhang et al,2017)。Papadopoulos et al(2009)根据闪电强度将模式的湿度廓线改进为经验廓线,用此经验廓线通过积云对流参数化方案计算模式的潜热加热率,使模式初始场中的温、湿条件与环境背景场趋于协调,明显提高了对流降水预报的准确性,并在提高局地暴雨预报方面具有一定的潜力。(2)将闪电与对流性降水建立关系,闪电资料反演为降水,然后同化反演降水(Manobianco et al,1994;李万彪等,2008)。Pessi and Businger(2009)使用闪电与对流性降水关系的经验公式,将模拟区域的闪电频率按时间积分步长转换为降水率,根据得到的降水率用潜热张弛逼近法来调整模式的垂直潜热廓线。(3)基于闪电频数与冰相粒子含量之间的经验关系,进行闪电资料同化(Qie et al,2014;陈志雄等,2017)。(4)将闪电资料与垂直速度建立联系(Xiao et al,2021)。Wang et al(2020)利用动力逼近方法,同化闪电资料反演得到的垂直速度,达到调整对流云中的动力场的目的,从而改善对飑线过程中降水尤其是强降水的预报效果。(5)将闪电资料转化为雷达代理回波,以弥补雷达观测数据在时间和空间上的限制(Wang et al,2014;徐国强等,2020)。

华中区域快速更新循环同化系统基于RAP(rapid refresh)和HRRR(high-resolution rapid refresh)搭建,RAP/HRRR的格点统计插值(gridpoint statistical interpolation,GSI)同化系统将闪电资料与雷达回波建立经验关系,通过云分析技术,间接同化闪电资料(Benjamin et al,2006)。Yang et al(2015)评估了在WRF-GSI系统中,同化闪电代理回波和同化雷达反射率对中尺度对流系统的预报效果,结果表明,同化闪电资料在中尺度数值模式中具有出色的精细化预报能力。闪电活动与强对流天气的发生关系密切,但受到地理特征、气候背景、天气型、中尺度环流的影响(Smith et al,2005; Rudlosky and Fuelberg,2011,张义军等,2008;王娟和谌芸,2015)。Sheridan et al(1997)研究了美国中南部地区4—9月地闪和地面降水的关系,发现不同区域两者的相关系数存在差异。郑栋等(2012)利用闪电定位资料和气象台站雨量观测资料,分析地闪活动与降水的相关关系,发现我国由南向北的区域两者相关性逐渐增强。王学良等(2010)指出,不同地表类型,对地闪产生也有影响,比如多岩石地区,土壤电阻率较大,不利于云地间闪电发生。闪电资料与雷达回波经验关系在不同的地域具有差异,为了更好地同化华中区域的地基闪电资料,孙玉婷等(2019)利用SWAN雷达三维拼图产品和闪电定位资料,分析华中地区闪电活动与雷达回波特征的关系,建立了山区和平原的闪电代理回波(lightning-proxy reflectivity)拟合公式。在山区与平原两种地形条件下,闪电频数与垂直柱最大雷达回波均存在较好的近似倒“L”型指数曲线拟合关系,两者均高于RAP/HRRR同化系统GSI中原线性、非线性经验曲线,经检验,倒“L”型曲线闪电代理回波与闪电高频区、实测强回波区一致。

在这一工作的基础上,本文基于华中区域快速更新循环同化系统,选择适用于平原地区的倒“L”型曲线拟合关系,将转换得到的闪电代理回波进行同化应用,针对2015年6月1日长江中游地区的一次强对流天气过程,开展了闪电资料同化试验,评估同化新的拟合关系获得的闪电代理回波对模式降水的影响,以改进模式预报。

1 方法介绍

1.1 闪电资料介绍及其同化方法

2015年6月1日在长江中游地区突发了一次强降水天气过程,该过程中飑线伴有下击暴流带来的强风暴雨袭击导致了“东方之星”特别重大灾难性事件。强对流伴随有强烈的闪电活动(郑永光等,2016),湖北省闪电定位观测网很好地观测到这一次强对流过程。

首先对强对流发生区内,闪电发生频次、最大闪电密度与回波强度及强回波(≥40 dBz)面积的关系进行初步分析。其中,闪电资料来自于湖北省活动目录拓扑图(active divectory topology diagrammer,ADTD)闪电监测定位系统(成勤等,2011;冯建伟等,2018)。雷达资料为中国气象局组织研制的SWAN系统所提供的雷达三维组网反射率因子拼图数据。

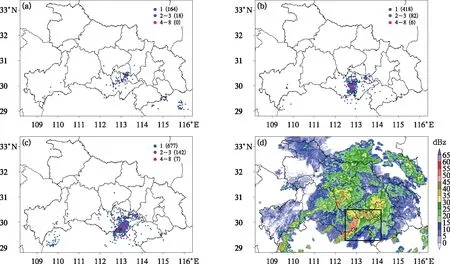

2015年6月1日,闪电活动主要集中在江汉平原南部,频繁活动时段为1日19时至2日06时(北京时,下同;图1)。其中20—23时,闪电频次陡增(图1b),高频中心向东南方向移动(图2a~2c)。与其变化一致,雷达回波在20时前结构松散、强度弱,位于江汉平原中部(图略),而之后零散的对流回波逐渐合并发展为飑线结构,以约40 km·h-1的速度向东略偏南方向移动(图2d)。根据图2b和2d,可发现闪电的空间分布范围和≥40 dBz的强回波区重合,与已有相关研究结果一致(杨超等,2009),而且其中闪电高密度格点(4~8次·km-2·h-1)落在50~55 dBz强回波覆盖范围内。

图1 2015年6月(a)1日湖北区域内的闪电密度分布(单位:次·km-2)和 (b)1—3日逐小时湖北区域内的闪电频次变化(图1a中括号内数字为该时段内每平方千米不同频次闪电个数,下同)Fig.1 (a) Lightning ground stroke density (unit: times·km-2) on 1 June 2015 and (b) time series of hourly lightning stroke frequency in 1-3 June 2015 over Hubei Region(In Fig.1a, the numbers in parentheses are the lightning stroke density of different frequency, the same below)

图2 2015年6月1日(a)20时,(b)21时,(c)22时湖北区域闪电密度(单位:次·km-2)及(d)21时湖北区域雷达最大回波水平分布(矩形框表示强对流区)Fig.2 Lightning ground stroke density (unit: times·km-2) at (a) 20:00 BT, (b) 21:00 BT, (c) 22:00 BT and (d) observed column maximum reflectivity over Hubei Region at 21:00 BT 1 June 2015(The rctangular box indicates area of severe convection in Fig.2d)

将湖北省闪电密度,根据GSI同化系统中的经验关系转换为三维代理回波,利用潜热加热纳近方法进行同化。GSI系统中提供的关系是美国强风暴实验室(National Severe Storms Laboratory,NSSL)1 km精度的全美国回波拼图产品拟合出单位格点内的闪电个数和最大回波强度之间的经验关系,并根据线性关系模拟出三维代理回波强度,具体如下:给定RUC 网格(13.545 km)中的闪电频数(LGT)与相应格点上柱内最大回波反射率(REFL)的关系为REFL=min[40, 15+2.5×LGT](Weygandt et al,2008)。该关系式为简单的线性假设,而GSI还给定了非线性的经验关系:REFL=30.751+0.719×LGT-0.0097×LGT2。孙玉婷等(2019)利用2014—2018年SWAN雷达三维拼图产品和闪电定位资料,分析华中地区闪电活动与雷达回波特征的关系,并建立适用于当地的山区和平原的闪电代理回波(lightning-proxy reflectivity) 拟合公式分别为:REFL=exp(3.897-0.657/LGT)和REFL=exp(3.894-0.412/LGT)。本文主要应用了平原的闪电代理回波拟合经验,将地闪资料应用于2015年6月1日强降水天气过程的数值模拟中,以检验本地化的闪电-代理回波关系对云微物理变量和预报的影响。

图3给出了GSI中的闪电-代理回波的非线性经验关系和孙玉婷等(2019)给出的新的平原区统计关系,可以看出,在GSI统计关系中,代理回波强度随着闪电频次的增大而持续增大,增长率虽然有所减小,但较不显著,而在新的统计关系中,闪电频次在小于10次的区间内,回波强度增大较快,在闪电频次大于10次之后,回波强度曲线变化趋于平稳,增长缓慢,基本处于水平状态,无明显增长。而总体来看,新的闪电-代理回波关系在相同的闪电频次下,有着更强的代理回波。

图3 闪电频次与回波强度的本地化的统计关系与 GSI 中经验关系Fig.3 The new statistical relationship between LGT and REFL and the preliminary relationship in GSI

图4给出2015年6月1日20时和21时利用GSI的非线性经验关系和新的统计关系,将同化时刻40 min内(前30 min至后10 min )湖北省闪电密度转为代理回波的结果。从图4可见,代理回波与闪电密度有很好的对应关系,代理回波主要分布在三个区域、分别为鄂西南,江汉平原和鄂东南。代理回波的最小值为30 dBz,最大值为40~45 dBz。21时的代理回波强度大于20时,且集中在湖北监利附近。而相较于GSI中的非线性经验关系,新的经验关系获得了相似的代理回波落区,但强度明显增强,最小值为35 dBz,最大值为45~50 dBz。

图4 GSI中经验关系(a,c)与新的统计关系(b,d)转化得到的2015年6月1日(a,b)20时和(c,d)21时最大代理回波Fig.4 Comparison of column maximum lightning-proxy reflectivity calculated by the GSI relationship (a, c) and new relationship (b, d) at 20:00 BT (a, b) and 21:00 BT (c, d) 1 June 2015

1.2 模式系统介绍

本文使用的模式为中国气象局武汉暴雨研究所的快速更新循环同化系统(Wuhan High-Resolution Rapid Refresh,WHHRRR)。以广泛使用的中尺度数值天气模式(Weather Research and Forecast Model,WRF)为基础,并采用国际先进的混合资料同化系统GSI进行资料同化。WHHRRR逐小时同化雷达资料,进行常规和非常规观测,并作出对未来0~12 h的预报。可同化高时空分辨率的雷达资料(每10~15 min间隔),以达到对模式中的云水和雨水的正确初始化,从而提高短时临近强对流天气的预报能力。WHHRRR系统针对雷达的高时空分辨率反射率资料,还引进了NOAA的潜热加热纳近方案,每10~15 min同化最新的雷达反射率资料。研究区域为18°~41°N、96°~126°E,水平分辨率为3 km,格点数为901×802,参数化方案包括Thompson微物理方案、RRTM短波和长波辐射方案,unified Noah陆面过程方案,参数设置详见杜牧云等(2019)。

2 试验设计

根据上文对2015年6月1日闪电资料的分析,发现6月1日闪电主要集中在20—23时。本研究的主要目的为考察采用不同闪电-代理回波关系的资料同化对降水的影响,因此,试验主要选取同化20—21时的闪电资料。此外,由于闪电资料转化为雷达三维的代理回波后,本质上闪电也就变成了雷达资料,为了考察同化闪电代理回波在多大程度上可以替代真实回波,以便弥补雷达资料缺失的情况,因此本文设计了四组对比试验(详见表1)。根据大量的研究表明,若初始场中动力场不准确,同化雷达反射率后对降水预报影响较少,因此基于3DVAR方法同化20时的雷达径向风改进初始场的风场,作为控制试验(CTRL)。在控制试验基础上,分别以两种不同的代理回波关系进行同化试验,以及以真实的雷达回波进行的一组同化对比试验。针对两种闪电-代理回波关系,设计的两组不同闪电-代理回波关系对比试验,均采用潜热加热纳近方法,利用云分析技术,在20:00的初始场,将20:15、20:30、20:45、21:00四个时次(每个时次前30 min至后10 min)的代理回波转换潜热,变成温度倾向,均匀加入到0~1 h的模式预报积分中,以改善对流预报。一组试验采用GSI中的非线性经验关系,记为TEST1,另一组则采用新的本地化的闪电-代理回波经验关系,记为TEST2。第四组试验在20—21时之间每隔15 min同化一次真实雷达回波,和TEST1、TEST2其他设置相同,记为TEST3。

表1 闪电资料同化试验设计表Table 1 Experimental schemes of ligtning data assimilation

3 试验结果分析

3.1 雷达反射率

为了考察模式闪电-代理回波同化效果,图5给出了模式21时观测和各组试验模拟的雷达最大回波。各组试验模拟雷达回波与实况相比落区有一定的差异,强回波区相较于实况偏小,飑线位置预报强度明显偏小。CTRL试验的雷达反射率在湖北中北部地区有较为明显的大值区,在湖北监利附近有明显的漏报,没有明显的东北—西南向的回波带,TEST1与CTRL试验的雷达反射率相比,回波范围变大,向南部延伸,强度减弱,回波较弱,在飑线位置也出现漏报,预报效果较差;对比TEST2与观测实况可以看到,采用新的闪电-回波关系同化试验模拟的雷达回波在监利附近有强回波区,相较于TEST1,与实测雷达反射率更接近,范围和强度有明显增大,对监利地区的强回波带的预报有一定的反映。与直接同化雷达回波的TEST3相比,强回波带的位置接近,强度偏强。

图5 2015年6月1日21时(a)观测,(b)CTRL,(c)TEST1,(d)TEST2,(e)TEST3雷达反射率(蓝色圆点为沉船位置;黑色虚线为沉船位置经度)Fig.5 Radar reflectivity at 21 BT 1 June 2015(a) OBS, (b) CTRL, (c) TEST1, (d) TEST2, (e) TEST3(The blue dots indicate the wreck location; the black dotted line is longitude of wreck location)

图6为沿沉船所在位置(图5中蓝色圆点)经线(图5中黑色虚线)所做的雷达反射率垂直剖面,由此可见,在29.0°~33.1°N 的对流区内,强对流区在30°N附近,也即沉船位置附近,大于20 dBz的回波区域在29.6°~30.6°N,回波顶达到18 km以上(图6a)。CTRL试验在距离沉船位置最近的对流核位于31°N附近,范围较窄,此外,在32°N处存在另外一条对流核,强度较弱,最大值不超过40 dBz,回波顶接近10 km(图6b)。TEST1的回波区域为30.2°~33.1°N,在30.2°~33.1°N回波较强,最大值接近40 dBz,位于32.1°N处,相较于控制试验,回波强度和位置没有明显改善,且对流高度偏低,最高达到8 km(图6c)。TEST2对雷达反射率的模拟有较大改善,在30°N处,存在一个强对流核,强度和位置与观测较为接近,对流高度略低,最高达8 km,此外,30.5°~33.5°N计算得到的雷达反射率宽度和实况接近,强度偏强。与TEST3相比,回波位置和强度均较为相似,TEST2在沉船位置的强回波柱强度更强,与实况更为接近(图6d,6e)。

图6 2015年6月1日21时沿112.904 4°E(即图5中经度,下同)的雷达反射率垂直剖面(a)OBS,(b)CTRL,(c)TEST1,(d)TEST2,(e)TEST3Fig.6 Height-latitude cross-sections of radar reflectivity along 112.904 4°E longitude of wreck location in Fig.5 at 21:00 BT 1 June 2015(a)OBS, (b) CTRL, (c) TEST1, (d) TEST2, (e) TEST3

综合来看,本地化的闪电-回波关系能够较好地捕捉到强降水信号,对强降水预报有更好的指示作用。

3.2 温度增量分析

潜热加热牛顿连续松弛逼近(纳近)是将雷达反射率反演算出水凝物含量,利用凝结潜热释放获得加热率,采用纳近的方法,在模式积分过程中逐步改变温度(增加温度倾向),同时利用模式积分动力约束过程,影响风场等其他相关变量,改善对流预报。图7给出6月1日21时TEST1、TEST2和TEST3模拟得到的温度相较于控制试验的增量沿112.904 4°E(沉船位置经度)经度-高度的垂直剖面。从图中可以发现,相对于控制试验,TEST1和TEST2试验在30°N附近的强对流区,5 km以下有正的温度增量(图7a,7b),TEST2的增量较为显著,大于TEST1,两者差值(图7d)最大可达1.9℃。在强对流区域有较大的正的温度增量,中低层的加热,垂直上升运动增强,有利于对流的发展。TEST2的温度增量和TEST3的温度增量有较好的对应关系,TEST2的温度增量数值略大于TEST3。

图7 2015年6月1日21沿112.904 4°E的温度增量垂直剖面(a)TEST1-CTRL,(b)TEST2-CTRL,(c)TEST3-CTRL,(d)TEST2-TEST1Fig.7 Height-latitude cross-sections of temperature increment along 112.904 4°E at 21 BT 1 June 2015(a) TEST1-CTRL, (b) TEST2-CTRL, (c) TEST3-CTRL, (d) TEST2-TEST1

3.3 云微物理量对比

通过潜热加热纳近可以得到初始时刻云微物理量场的分布信息,各组试验的云中微物理量的变化能反映出初始时刻云微物理量的差别。

图8从上至下依次是沿着112.9044°E经线作垂直剖面后云水、雨水、云冰、云雪和霰含量的垂直分布。明显看到,控制试验的剖面上云水(图8a)和雨水(图8e)含量较少,加入闪电-代理回波在一定程度提高了模式初始时刻的云水和雨水含量(图8b,8c,8f,8g)。云水主要分布于1~8 km,在对流旺盛区域,云顶旺盛发展,云水物质也随云团被带入到对流层中上层,TEST1、TEST2和TEST3差异不明显(图8d,8h)。TEST1中同化闪电代理回波对雨水生成的贡献不太明显;而TEST2在同化闪电代理回波后,主要在对流层中低层对雨水物质进行调整,其中30°N附近(沉船位置附近)的5 km近地面层雨水含量增加较为明显,最大调整达到1.1 g·kg-1以上。和直接同化雷达回波的TEST3相比,TEST2获得了更大的雨水增量。总体来看,相较于控制试验,三组试验的云水和雨水含量增长区域与强对流发生区域较为一致,同时云顶高度也略有增加。

图8 2015年6月1日21时(a~d)云水,(e~h)雨水,(i~l)云冰,(m~p)云雪,(q~t)霰混合比沿112.904 4°E的高度-纬度垂直剖面(a,e,i,m,q)CTRL,(b,f,j,n,r)TEST1,(c,g,k,o,s)TEST2,(d,h,l,p,t)TEST3Fig.8 Height-latitude cross-sections of mixing ratio for (a-d) cloud water, (e-h) rain water, (i-l) cloud ice, (m-p) cloud snow and (q-t) graupel along 112.904 4°E at 21:00 BT 1 June 2015(a, e, i, m, q) CTRL, (b, f, j, n, r) TEST1, (c, g, k, o, s) TEST2, (d, h, l, p, t) TEST3

四组试验中云冰的含量均较小(图8i~8l),均未超过0.03 g·kg-1,主要分布在30°N附近的9~15 km,在TEST1中,云冰含量减小了,最大值在0.02 g·kg-1,厚度也略有减小,TEST2中云冰含量相较于控制试验和TEST1有一定的增大,宽度也有一定的增大,且与TEST3较为接近。

控制试验中云雪(图8m)和霰(图8q)的含量均较小,且均小于TEST1、TEST2和TEST3(图8n~8p,8r~8t),主要分布在30.0°~32.8°N,雪主要分布在4~11 km,霰则主要分布在4~7 km。和云冰相似,在TEST1、TEST2和TEST3试验中,雪和霰的含量相较于控制试验均有一定的增大,TEST1的增加幅度较小,TEST2的增大最为明显,尤其是在30°N处。

3.4 模拟降水结果对比

同化由闪电密度转换的代理回波,在强回波区域内,能够改善背景场中的水凝物,云水、雨水、云冰、雪和霰等微物理量均有不同程度的增大。采用潜热加热纳近同化技术,在强对流区域(也即大的代理回波区域)有较大的正的温度增量,中低层加热增强,垂直上升运动增强,有利于对流的发展。为研究各组试验的模拟降水情况,分别制作了1 h(图9)和3 h(图10)的降水分布。从图9给出的6月1日21—22时的1 h累计降水可以看出,降水雨带主要呈东北—西南走向,降水中心主要在湖南湖北交界和湖北中部区域,1 h降水量达到25 mm以上,21时在监利附近1 h降水达到了50 mm以上,模式向后预报1 h后,CTRL中,在模式只同化雷达径向风情况下,降水强度和空间分布均与实况降水存在较大区别,降水中心位置明显偏北,且强度偏弱存在非常明显的空报和漏报;两组同化闪电-代理回波和直接同化雷达回波的试验在降水强度上,较实况降水量级偏小,在空间分布上,相较于控制试验,对监利及其附近的强降水区有一定的反应,TEST1的预报强度和范围偏小,位置偏东北。TEST2和TEST1试验相比,降水强度增大较为明显,且落区也有一定的南移,与实况更为接近,和TEST3相比,降水落区和强度接近。

图9 2015年6月1日21—22时1 h累计降水量分布(a)OBS,(b)CTRL,(c)TEST1,(d)TEST2,(e)GEST3Fig.9 The 1 h accumulated precipitation amount distribution from 21:00 BT to 22:00 BT 1 June 2015(a) OBS, (b) CTRL, (c) TEST1, (d) TEST2, (e) GEST3

图10给出了6月1日22时至2日02时的3 h累计降水影响。从观测来看,在以监利为中心的湖北和湖南交界处存在降水中心,控制试验中,降水雨带呈东北—西南向,中心落区没有落在监利附近,而是明显向东北偏移,预报强度和范围偏大;TEST1、TEST2和TEST3对降水落区均有一定的修正作用,与控制试验相比,对发生在以监利为中心的强降水区域,向南有所调整,与实况降水较为吻合,且强度接近,降低了漏报率。TEST2与TEST1在降水落区上较为接近,有一定的向南调整,更接近实况,降水中心强度预报增大,与TEST3降水落区、范围和强度较为接近。同化闪电-代理回波的两种方案,对降水预报有较为明显的改进。

图10 同图9,但为1日22时至2日02时3 h累计降水量分布Fig.10 Same as Fig.9, but for the 3 h accumulated precipitation amount distribution from 22:00 BT 1 to 02:00 BT 2 June

3.5 ETS评分

为了定量评估四组试验的预报效果,图11给出了按照小时降水量≥ 0.1 mm,≥ 1 mm,≥ 2 mm,≥ 5 mm,≥10 mm,≥20 mm六个不同量级对四组试验6月1日21时至2日02时的逐小时降水的ETS评分的结果。可以看到,对于22时的1 h降水,相较于控制试验,TEST1、TEST2和TEST3的ETS评分在不同的降水量级均有较为明显的提高,随着预报时效的延长,三组同化试验的ETS评分在大部分时次相较于控制试验有一定的改进。三组试验中,TEST2对ETS评分的改进作用优于TEST1,均略差于TEST3。

图11 2015年6月1日21时至2日02时不同降水量级逐小时降水ETS评分(a)≥ 0.1 mm,(b)≥ 1 mm,(c)≥ 2 mm,(d)≥ 5 mm,(e)≥ 10 mm,(f)≥ 20 mmFig.11 The ETS of the forecast hourly precipitation in different precipitation grads for CTRL, TEST1, TEST2 and TEST3 from 21:00 BT 1 to 02:00 BT 2 June 2015(a) ≥ 0.1 mm, (b) ≥ 1 mm, (c) ≥ 2 mm, (d) ≥ 5 mm, (e) ≥ 10 mm, (f) ≥ 20 mm

4 结论与讨论

闪电对强对流天气具有指示作用,获得本地化的经验统计关系将闪电密度资料转为代理三维雷达反射率,对提高闪电的利用效率至关重要。利用潜热加热纳近方法同化代理回波,针对2015年6月1日发生在长江中游地区的强降水过程,共设计了四组试验,开展了闪电资料同化对比试验,比较本地化的闪电-代理回波关系(孙玉婷等,2019)与GSI闪电-代理回波关系的优劣,并与直接同化雷达反射率的结果进行对比。初步得到以下结论:

(1)由闪电密度转换为三维代理回波,能够较为准确地反映实际观测回波信息,起到对雷达反射率观测很好的补充作用。对其进行同化,获得了和直接同化雷达回波相似的结果。闪电是强对流活动的产物,其转换的雷达回波更多是代表强对流区域附近的信息,并不能全部代替雷达回波。

(2)新的闪电-代理回波关系相较于GSI闪电-代理回波关系,在20—21时采用潜热加热纳近同化闪电代理回波之后,有利于对流的发展与维持,降水区雷达反射率明显增大,云水、雨水、云冰、雪和霰含量增多,降水也有一定的增强,降水预报效果相较于GSI闪电-代理回波关系,有一定的提高,和直接同化雷达反射率的预报效果较为接近。

(3)通过代理回波引入的潜热加热,使得模式产生对流并且可以维持与发展,通过模式的调整,不仅可以改进观测资料所在位置的预报,而且还能调整其他区域的降水(如湖北西北部的降水空报现象减轻)。采用潜热加热纳近可以弥补云分析的问题,但是在纳近过程中,潜热加热的强度如何设定,是否因个例不同而不同,需要进一步研究。闪电资料同化方法之一是将闪电转化为代理水汽(Fierro et al,2016; Liu et al,2020),如何将潜热加热与水汽相结合,将是下一步开展的研究工作。此外,在闪电资料和雷达反射率都有观测的情况下,目前是优先考虑雷达观测的反射率,使用闪电资料弥补雷达未观测的区域。这种做法部分损失了闪电资料强对流指示器的作用,如何最优结合这两种资料,需要采用不同的方法进行研究。