基于多源遥感影像的堰塞湖应急救援辅助信息提取*

2021-09-16谭龙飞

谭龙飞

应急管理部四川消防研究所 四川 成都 610036

1 堰塞湖灾害应急救援的挑战

堰塞湖是指自然界中由于河流堵塞而形成的一种湖泊。火山喷发物、冰川堆积、滑坡、泥石流等是造成堰塞湖的主要原因。根据堰塞湖可能造成的灾害,将堰塞湖分为高危型堰塞湖、稳态型堰塞湖和即生即消型堰塞湖。其中高危型堰塞湖通常会形成非常严重的次生洪水灾害,造成非常惨重的人员伤亡和财产损失。同时其伴随交通、信息、通信中断,灾害中心区域与外界隔绝,应急保障系统缺失和运行不畅,给抗震救灾工作增加了难度,因此对高危型堰塞湖进行研究是非常必要且有意义的一项工作[1]。

例如2018年10月10日晚22时6分,西藏自治区昌都市江达县和四川省甘孜藏族自治州白玉县境内发生山体滑坡,堵塞金沙江干流河道,形成大型堰塞湖(图1)。2018年11月3日17时40分许,波罗乡白格村原山体滑坡点发生二次滑坡,导致无法自然泄流。从形成堰塞湖到最终导流成功,最终耗费了9天时间,利用无数人力和机具挖掘出泄流槽成功导流泄洪。

图1 金沙江堰塞湖地理位置及应急救援现场环境

本文提出了基于多源遥感影像的堰塞湖应急救援辅助信息提取技术,通过三个方面分别介绍堰塞湖应急救援的挑战、堰塞湖灾害的多源遥感影像处理流程、基于多源遥感影像的堰塞湖信息提取指标分析。结合金沙江堰塞湖和丹巴堰塞湖案例,从应急救援角度分析了堰塞湖灾害应急救援特点,探讨了目前堰塞湖灾害救援过程中信息化技术和难点。基于遥感和数据分析在灾情获取分析方面体现了巨大的优势,如何基于多源遥感影像进行应急救援辅助信息提取,并有效形成应急救援队伍信息化作战能力成为应急领域的热点问题[2]。

当前,国内外对于堰塞湖导流泄洪信息提取仍然停留于传统人工阶段,利用遥感影像开展应急救援信息获取仍然停留于传统的阶段,国内目前还没有一套专门应用于堰塞湖灾害应急救援图像数据收集、处理及救援相关信息提取的成熟方案。因此,基于多源影像的堰塞湖灾害应急救援可以满足现实救援与管控需求,重点提供救援过程中救援道路通行能力、过流状态、掘进路径和人员等重要信息保障,对堰塞湖灾害应急处置与救援提供了新的方法和手段,对于保护人民生命财产安全具有重要意义。

2 堰塞湖灾害的多源遥感影像处理流程

面对突发堰塞湖灾害应急事件的快速响应需求,重点面向消防救援一线应急救援导流泄洪实际需求,建设导流应急信息辅助决策系统,在充分利用光学高分数据的同时,利用微波遥感技术和无人机低空遥感技术及时、准确地获取四川多云、多雨地区的高分辨率多源数据,避免因突发灾害事件形成信息孤岛,为应急事件快速响应和堰塞湖导流应急信息辅助决策提供快速、可靠的技术手段[3]。

目前,堰塞湖相关定量信息在灾害应急救援中的重要性,以大观测范围、快速时间响应、昼夜工作、高空间分辨率遥感数据为基础,GIS、无线网络传感器为辅,提出并实现快速有效准确的信息提取评估算法模型,为灾害应急救援方案制定提供近实时/实时的定量信息,以及灾害预警、灾害动态发展态势等相关重要辅助信息。

其中,多源数据主要包括300~1000nm附近的可见光波段、1μm的中红外波段、11、12μm附近的热红外波段遥感卫星数据以及波长在1~1000mm的微波遥感数据,配套的多源遥感数据处理与分析系统对遥感信息进行智能化处理,包括信息提取、多源数据融合、数据分析到最后的成果发布,从而全面提升灾情预警的准确性、实时监控的有效性、态势分析的可靠性与灾情评估的精确性,目的是打造从遥感多源数据获取到信息化应用和辅助决策的完整的智慧化运行平台,同时基于该平台的建设形成较强的科研能力和原始创新能力。

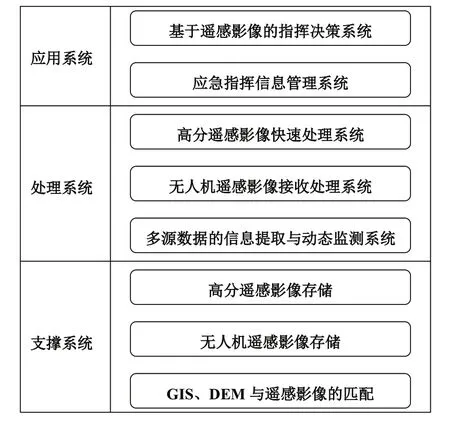

堰塞湖灾害的多源遥感影像处理主要由支撑系统、处理系统、应用系统三部分组成。支撑系统是系统的基础,主要实现高分遥感影像、无人机遥感影像、GIS与DEM之间的位置匹配与存储管理,以便于调用、显示。处理系统主要是实现高分遥感影像、无人机遥感影像的处理;基于天-空-地基多源数据的信息提取与动态监测。应用系统面向用户,实现基于高分遥感影像的指挥辅助决策系统;应急指挥的灾情信息、应急资源信息等的管理[4]。

图2 堰塞湖多源遥感影像处理系统

基于多源影像的堰塞湖导流应急信息系统工作流程主要是准备、输入、处理、显示/存储。准备:平时维护时,准备历史数据,存储到系统中。输入:高分卫星遥感数据、无人机数据、地面实测数据、历史数据等信息在使用时通过各种手段输入到系统中。处理:对于输入的数据,有针对性地进行各种处理,得到的产品和结果可用来显示和存储。显示:处理的结果,可通过系统显示,作为系统指挥辅助决策的辅助手段。外部访问:灾害处理时间长,需要协调、指挥的事情多,系统提供方便的外部访问接口,满足移动指挥的需要。

3 基于多源遥感影像的堰塞湖信息提取指标分析

针对堰塞湖抢险救援的实际任务,首先是获取险情进行判断和全天时监测。遥感作为一种技术手段,能经济快速地提供观测区域的地物信息,因此非常适合于地质灾害评估与预测。光学遥感卫星能够提供高分辨率图像,解译比较简单,然而受天气影响较大,阴雨云雾天气成像质量较差。由于大多数滑坡发生期间常常伴随着地震和暴雨,因此光学卫星一般很难快速获取新发生滑坡图像。与光学传感器不同的是,合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)基于电磁波与物体间相互作用的散射信息对地表进行测量,属于主动式微波传感器。SAR不仅能全天时全天候的工作,同时拥有穿透部分植被和遮盖物的能力。因此在恶劣气候条件下,同传统的光学传感器相比,SAR有着尤其重要的意义[5]。SAR不仅可用于农作物生长监测与产量预估、森林植被覆盖面积监控、海冰融化检测、地形沉降、灾害控制等方面,同时也可用于道路、机场、桥梁、车辆等目标识别,因此在民用和军事侦察方面,SAR都具有特殊的重要性。利用微波遥感手段提取堰塞湖关键参数,定量评估堰塞湖危害具有经济有效、正确率高、范围广等特点,提取结果能够快速应用于后续灾害评估和救灾指导,因此基于遥感影像的堰塞湖信息提取具有重要的现实意义。

以2020年四川丹巴堰塞湖应急救援为例,相较于2018年金沙江堰塞湖应急救援,主要已经实现并提高的指标如下:

第一,堰塞湖灾害应急指信息定量提取:从突发应急事件从数据获取后,数据处理和堰塞湖灾情专题信息提取的响应时间在3小时以内,特殊复杂状况的突发应急事件响应时间不大于6小时。

第二,堰塞湖过水与水体边界动态变化:相对误差不超过9%,以及变化检测精度优于90%。

第三,堰塞湖信息专题数据产品生产速度和质量比常规方式提高10%。

第四,现场能够支持超过TB海量影像及其他多源空间数据的实时传输、访问与漫游。

第五,多源遥感数据自动配准精度:对于西藏、四川等地的地形起伏较大、地貌复杂的区域,同源遥感图像自动配准精度优于2个像元,异源遥感图像配准精度优于3个像元。

第六,集成堰塞湖导流相关信息,并提供导流点位周边敏感区域辅助信息,形成导流标准影像格式。

第七,复杂地形条件下,高分辨率影像缺少控制点的几何校正精度:平原地区优于2个像元,山区优于3-5个像元[6]。

4 结束语

针对复杂地形的堰塞湖应急救援,可以通过多源遥感影像研究适用于消防一线救援队伍的应急信息提取技术,可为堰塞湖应急救援指挥提供准确、可靠的信息和有效的应急救援辅助决策方案,有助于减少消防人员伤亡。多源遥感影像将巨大地节约救灾成本,为重大突发应急事件提供快速、准确、及时的信息获取、处理和决策分析手段,完善和满足特殊突发应急事件的服务响应需求。同时对多种灾情应急区域进行动态监测和科学评估,为应急指挥提供决策依据,全面提升应急救援信息化建设水平。