不真正连带责任的诉讼构造——以《民法典》第1203条为中心

2021-09-16肖建国丁金钰

肖建国,丁金钰

不真正连带责任的诉讼构造——以《民法典》第1203条为中心

肖建国,丁金钰

(中国人民大学 法学院,北京 100872)

不真正连带责任是一种独特的民事共同责任类型。出于便利权利人寻求救济的需要,实体法赋予了权利人起诉主体选择权,但落实到司法实践中,因程序规则供给严重不足,导致法院在诉讼形态的选择、案外人程序保障限度以及判决主文的表述等问题上做法多元,有必要从不真正连带责任的内外部关系出发,在类似必要共同诉讼的视角下建构不真正连带责任诉讼程序运行机制。诉讼阶段可综合考量“程序保障、诉讼经济、案情查明”等因素,将未被列为被告的终局责任人以辅助型第三人或证人的身份进入诉讼系属,并获得一定程序保障;责任确定阶段通过判决既判力客观范围的扩张,遮断胜诉原告就相同事实另行主张的权利,从而兼顾各方诉讼主体的利益和纠纷解决的质效。

民法典;不真正连带责任;产品责任;普通共同诉讼;类似必要共同诉讼

中国现行民事实体法律规范中虽未见不真正连带责任的明文表述,但作为复杂多数人之债体系中一种重要且常见的债务形式,与传统民事共同责任中的按份责任、连带责任、补充责任等处于并列的地位,已获得理论界和实务界的广泛共识。民法确立不真正连带责任的目的在于方便受害人诉讼、减轻其举证责任,将赔偿不能的风险分配给责任人的方式来保护受害人[1]。《民法典》侵权责任编第1203条的产品责任、第1223条的医疗产品缺陷责任、第1233条的第三人过错侵权责任、第1250条的第三人过错致使动物造成他人损害的侵权责任等,均是不真正连带责任的典型例证①。

现行实体法规范与既有研究成果多聚焦于不真正连带责任的静态配置,而尚未关注其在诉讼程序中的动态实现,民诉法上必要共同诉讼与普通共同诉讼的简单二分并不能够应对民法典时代高歌猛进的赋权脚步,有限的诉讼规则供给导致实务中法院在具体程序处理时游移不定,给不真正连带责任诉讼中当事人权益的保护带来不利影响,远未实现立法创设不真正连带责任的价值期待。以《民法典》第1203条规定的产品责任为例,权利人虽享有请求产品生产者或销售者承担产品责任的选择权,然而实践中,权利人对生产者或销售者中的一人单独起诉,先后起诉或数人同时起诉,分别产生不同的法律后果。在设计不真正连带责任的诉讼构造时,应当具体考察以下问题:不真正连带责任的构成要件是什么?其诉讼形态应界定为普通共同诉讼抑或必要共同诉讼?允许起诉部分债务人是否存在侵害其他债务人利益之虞或对其他债务人造成不合理的负担?未被起诉的债务人应否赋予某种诉讼法上的地位并使其获得相应的程序保障②?申言之,如何通过一种妥当的制度设计,既尊重债权人在实体法上的选择权,又能够兼顾当事人诉讼权利的保障以及纠纷解决的实效性,民诉法学界须对此作出积极回应。鉴于此,本文在对不真正连带责任程序运行现状和学术论争进行反思的基础上,试图完成重构不真正连带责任诉讼形态这一项理论任务,以期实现实体法秩序统一性与诉讼法纠纷解决质效之间的平衡。

一、不真正连带责任的性质及构成要件

(一)不真正连带责任的性质

根据传统大陆法系的债法理论,不真正连带责任是指数债务人基于不同之发生原因,对于债务人负以同一给付为标的之数个债务,依一债务人之完全履行,他债务因目的之达到而消灭之法律关系[2]。不真正连带责任并非连带责任的一种类型,而是一种独立而特殊的多数人之债。民法上纯粹的连带责任与不真正连带责任的实质区别在于,数个债务之间是否位于同一层次(这在学界被称为“层次区分说”[3])。在连带责任中,债权人不仅可以向任何债务人主张债权,并且在数个债务人之间也不存在终局的先后顺序。换言之,连带责任不存在所谓的第一债务人或终局责任人。反之,如果多数债务人处于不同层次,距离损害“较近”的债务人应当承担最终赔偿责任,离损害“较远”的债务人只是因权利人的主张预先承担责任,前者履行的给付将产生全部债务消灭的后果,而后者只是在履行自己的“先付”或者“首付”义务,其预先承担责任后可以行使对应当承担终极责任债务人的追偿权[4]。这样的情况不属于连带债务,而成立不真正连带债务。

不真正连带责任中各债务人之间并未共同实施某种行为或共同作出某种约定(如约定承担按份或连带责任),数个债务发生牵连性、给付同一性均系一种偶然的巧合。例如。某人自汽车销售公司购买了轿车一辆,因轿车刹车失灵,撞在电线杆而导致其重伤,受害人既可以根据汽车买卖合同请求汽车销售公司承担违约责任,也可以根据产品责任制度请求生产商承担侵权责任。在这个案件中,轿车产品质量缺陷和汽车销售公司的违约行为偶然结合在一起,导致销售者和生产者都要对受害人负责。债务人为数人,受害人享有数项请求权,但需要区分各债务人的债务层次性,如果生产者应当承担终极的责任,则汽车销售者预先向权利人承担全部债务之后,可以向终局责任人追偿;此外,在其中一人作出全部赔偿后,权利人的损害已经得到填补,不得再向另一人提出请求,体现公平原则。

(二)不真正连带责任的构成要件

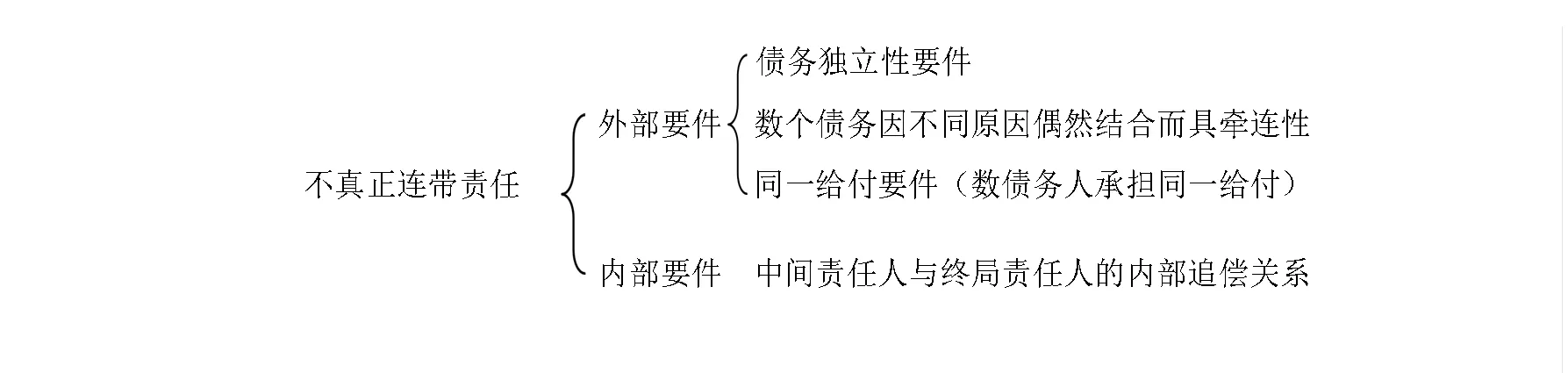

不真正连带责任涉及责任主体与债权人之间的外部关系,以及责任主体之间关于责任份额和追偿的内部关系。“不真正连带责任”构成要件可区分为外部要件与内部要件(图1)。

图1 不真正连带责任的构成要件

1. 外部要件

《民法典》第1203条规定的是缺陷产品的中间责任及产品责任中不真正连带责任的对内对外关系规则。在产品责任纠纷的对外关系中,主要涉及债权人与债务人的三重权利义务关系。其一,债务独立性要件。具体表现为在起诉阶段,债权人对于产品生产者或销售者中的一人或数人或其全体,可以同时或先后请求全部或部分的给付,而不必将全体不真正连带债务人均作为共同被告。其二,数个债务因不同原因偶然结合,诉讼标的并非同一种类但彼此具有牵连性。债权人基于违约请求权与侵权损害赔偿请求权分别起诉销售者与生产者,这两个诉讼标的之间不具有同一性也并非同一种类,但二者结合会产生合一确定的必要性,法院必须合并审理合一裁判,不得分别裁判,以避免产生不兼容的执行名义,衍生重复赔偿现象。其三,数债务人承担同一给付(同一给付要件)。因为不真正连带责任在客观上存在单一目的,即使得债权人获得内容同一的给付。因此,只有满足这一目的事项(例如债务人中的一人清偿、以物抵债、提存或抵消等满足债权),才能发生绝对效力[5]。除此之外,其他的事项都属于仅仅产生相对效力的事项,例如债权人免除其中一个债务人的债务,并不会导致其他债务人的债务消灭。此外,如果某一债务人清偿了部分债务,将会产生在已清偿的债务范围内使其他债务人的债务消灭的后果;债权人仍有权就尚未清偿的部分,向所有债务人提出请求[3]。

2. 内部要件

基于对不真正连带责任效力的相关研究,在明确其具有不同于连带责任的相对性的基础上,亦需要实现各个债务人之间的利益公平,将债务人内部进行中间责任人与终局责任人的区分。所谓终局责任人,是指对数个责任的发生应最终负责的民事主体。本文认为,不真正连带责任人之间并不当然发生求偿关系,但因其各自所负担债务性质的差异、数个债务各自发生根据(债因)与共同债务后果之间联系的紧密程度的差异,数个债务一般处于不同层次[6],如可以认定某一债务人应负终局的责任,其他与债务后果联系较弱的中间责任人于清偿后可对之行使追偿权,终局责任人应当向非终局责任人承担最终责任。相反,如权利人直接请求终局责任人赔偿时,终局责任人的先行赔偿行为并不会使其获得追偿权,因为终局责任人须对损害发生承担最终责任。

在不真正连带责任的构成要件中,有一问题需特别关注:权利人出于便利性的考量,通常会直接起诉缺陷产品的销售者请求赔偿,那么未被起诉的生产者应否赋予某种诉讼法上的地位并使其获得相应的程序保障?从民法典第1203条、《消费者权益保护法》第40条第2款以及《食品安全法》第148条第1款来看,这种疑惑似乎不言自明,因为上述规定足以认定食品安全领域首负责任制的设立,即生产者和经营者在外部关系上承担同一给付,以避免经营者和生产者之间相互推诿扯皮,损害消费者权利③。这样的规定充分贯彻了食品纠纷民事责任对消费者权益倾斜保护的宗旨,有助于消费者维权的便利性和效率性,但却未能对程序法层面衍生出的系列争议给予充分的应对与关注:产品责任纠纷必然包含“产品质量有无缺陷”的争点,有赖于生产者参与其中进行主张和抗辩方可妥当确定;因人民法院生效裁判确认的基本事实具有预决效力,但凡前诉判决理由认定产品有缺陷,则该争点事实将对于案外人生产者产生预决效力,销售者便可毫无顾忌地行使追偿权,其在前诉中消极应诉的可能性大大增加。本文认为,生产者可作为无独立请求权第三人参加诉讼,避免未能提出对自己有利的主张或证据却受到裁判结果的制约或影响[7];与此同时,也能有效降低生产者卷入后诉(主债权诉讼或追偿诉讼)的可能性,规制双重赔偿的现象。

二、不真正连带责任诉讼构造的实践考察

不真正连带责任的制度初衷需要通过司法裁判和民事执行程序得以实现,但应通过何种诉讼形态和程序构造确定内部关系和外部关系,却尚未形成具有说服力的“通说”给司法实践提供指引。因此,为了建构合理的不真正连带责任程序运行机制,有必要先对中国不真正连带责任实践现状进行一个系统考察。司法实务中不真正连带责任实现的程序内容,主要表现在起诉主体和诉讼形态的选择、裁判理由与判决主文内容表述以及执行阶段不真正连带责任的承担方式等方面。

(一)起诉主体与诉讼形态

涉不真正连带责任案件中,原告是债权人,被告则具有不确定性,存在中间责任人和终极责任人共同作为被告、中间责任人单独作为被告或终极责任人单独作为被告等多种样态。以产品责任纠纷为例,笔者在裁判文书网上,以“案由:产品责任纠纷”“不真正连带责任”“民事判决书”为并行关键词,检索出2014-2020年产品责任纠纷案件共116件有效案例(最后检索日期:2021年3月6日),72件原告将生产者和销售者作为共同被告(包含诉讼中原告申请追加被告)提起诉讼,占62%;31件原告仅起诉销售者,占26%;9件原告仅起诉生产者,占8%;4件原告仅起诉销售者而将生产者列为第三人,占4%。

根据不真正连带责任的性质,以及《民法典》第1203条规定,债权人既可以选择对数个债务人中的部分进行起诉,也可以选择将数个债务人一并起诉。由此看来,基于原告起诉主体的不同,不真正连带责任的诉讼形态可能呈现单一之诉或共同诉讼两大类。针对目前的司法实践现状,根据不同起诉主体,将不真正连带责任的诉讼形态分为四种:一是将中间责任人和终局责任人同时作为被告的共同诉讼;二是诉讼中依原告申请追加终局责任人为共同被告而形成共同诉讼;三是两个单一之诉的复合,即先起诉中间责任人再另诉终局责任人;四是诉讼中法院依职权追加债务人为第三人。可见,不真正连带责任案件中被告的确定呈现一种无序化状态,苍黄反复的诉讼形态也有违程序安定性原理[8],给案件事实查明、案外人程序保障以及裁判结果的统一等问题造成了一定困扰。

(二)裁判理由与判决主文内容表述

在当下司法实践中,各地法院对于不真正连带责任应当适用的诉讼形态飘忽不定,这种飘忽不定贯穿诉讼的始终。起诉阶段,法院往往对于原告的选择权给予充分尊重,无论原告将潜在的不真正连带责任人一并起诉亦或是仅仅起诉数个债务人中的一人,都会被法院认定为符合起诉条件。由此可见,法院并未将涉不真正连带责任案件视为“绝对不可分”的固有必要共同诉讼,各不真正连带责任人并非必要共同诉讼人。笔者依照起诉的方式、诉讼的形态、是否提起后诉为标准,选取若干实践中典型案例的裁判要旨,以探究各种诉讼形态选择存在的弊病。

在一并起诉的产品责任案件中,权利人直接将销售者与生产者作为共同被告提起诉讼④。法院经审理后作出合一的确定判决,判决书说理和主文部分会一并涉及销售者与生产者的担责情况。需要注意的是,法院对两个诉讼标的进行合并审理并作出合一判决,符合民诉法必要共同诉讼的程序机理。

在通过追加被告而形成的共同诉讼中,根据提出申请的主体不同,具体可划分为“原告申请型”与“被告申请型”。前者是指原告主动申请或经法院释明同意追加其他被告,法院一般予以准许,体现出对债权人处分权的尊重。反应在产品纠纷中,往往表现为原告最初只起诉了销售者,诉讼过程中生产者依原告的申请被追加为共同被告⑤。后者是指被单独起诉的销售者以法院遗漏必要共同诉讼人为由申请追加其他责任人(通常是生产者)作为共同被告,然而根据《产品质量法》第43条规定,将何人作为当事人进行诉讼是原告的权能,对其予以限制或变更必须有特别法的支撑,在民事私益诉讼中,决定诉讼范围的应当是原告[9]。当原告未同意生产者作为被告参加诉讼时,并不符合法院职权追加必要共同诉讼人的条件,故法院会驳回被告的请求⑥。值得强调的是,权利人起诉阶段对全体责任人择一行使诉权,将会呈现单一之诉的形式,亦可视为以单一之诉为表现形式的普通共同诉讼;而后在诉讼过程中法院追加其他责任人作为共同被告,且对两个诉讼标的进行合并审理并作出合一判决,显然更符合必要共同诉讼的程序机理。由此可见,涉不真正连带责任诉讼形态处于一种极不稳定的流变状态,给诉讼程序安定性带来了一定冲击和减损。

在以单一之诉为表现形式的普通共同诉讼中,既包含择一而诉完全解决不真正连带责任外部争议的情形,也包括在一次诉讼后另行起诉其他责任人的情形。在第一种情况中,原告仅对生产者或销售者其中一人主张损害赔偿请求权,法院基于“首负责任制”的司法政策判决被起诉人承担赔偿责任⑦。但现实中,坚持择一而诉的裁判却面临着民事执行阶段的巨大阻力,当事人往往并不清楚哪一方的赔偿能力较强,一旦被执行人下落不明或缺乏履行能力时,权利人便无法得到完全救济,只得向其他责任人另行提起诉讼,即前述列举的第二种情形。面对权利人的另行起诉,主流观点认为法院应以权利人的债权是否得到完全实现为标准衡量权利人是否具有诉的利益,是否受“禁止重复起诉”和“一事不再理”原则的约束⑧。然而,如果原告的胜诉判决因一时无财产可供执行便允许其提起后诉主张全部债权,则还可能会面临两份判决主文相互抵牾,引发被侵权人重复得利的歧义。

(三)不真正连带责任承担的实践表现

在执行实践中,不真正连带责任的执行问题由于缺乏法律依据和解释学理论支撑,呈现出杂乱无章的局面。概而言之,主要有以下三种表现:一是遵循执行形式化和当事人处分权原则,对于原告择一而诉生产者或销售者的产品责任纠纷,执行法院严格按照判决主文的内容表述对被执行人实施执行措施。但经检索发现,实践当中出现了许多被执行人无财产可供执行的案件,使得“首负责任制”的美好初衷落空⑨。二是类推适用连带责任的裁判执行规则,当权利人同时起诉中间责任人与终局责任人时,法院在外部关系上认定“各债务人共同赔偿原告损失(类似于连带责任)”,同时载明“中间责任人承担责任后,可向终局责任人追偿,而无需另行诉讼”⑩。权利人可持生效判决向任意责任人或全体责任人同时申请执行,更有利于扩大债务人责任财产范围,提高执行结案率。三是单独判决终局责任人担责,优先执行终局责任人财产。即权利人同时起诉中间责任人与终局责任人时,法院仅判决终局责任人赔偿,中间责任人无需承担责任⑪。

与连带责任判决的执行相类似,不真正连带责任判决的执行也需要考虑到避免债权人获得多重赔偿⑫,从理论上讲,当债权人同时起诉全体债务人时,如法院依照必要共同诉讼的内在纹理合并审理作出合一判决,能有效避免因分别审理和判决导致分割实体权利义务的内在联系,阻却相互矛盾的判决和重复得利的歧义。当债权人分别起诉各个债务人时,原则上不构成重复起诉,但执行实践中需关注在先判决与在后判决的履行情况,避免债权人重复获赔。

三、不真正连带责任诉讼构造的理论反思

(一)学界观点及其评析

1. 共同诉讼形态的认识分歧

当前理论界和实务界对于涉不真正连带责任案件诉讼形态的适用有很大争议,主要存在以下三种观点:

第一种观点认为,涉不真正连带责任案件应当采用固有必要共同诉讼的形式。其理由在于,受害人的损失是由数个债务人的违法行为偶然结合在一起造成,客观上需要合一确定债务人的责任,因而债务人应当属于必要共同被告,他们具有相互损益的诉讼利益[10]。该说符合纠纷一次性解决的价值内涵,但强制性要求权利人将所有责任人作为共同被告方可满足起诉条件,将权利人的自主选择权束之高阁,与民事实体法的诸多规定相冲突;司法实践的立场也表明,法院强制追加全体不真正连带责任人参加诉讼的判例寥寥无几,该说应予摒弃。

第二种观点是普通共同诉讼。该说主张虽然数个侵权责任主体承担责任的原因各不相同,但是其救济目的具有同一性,均为弥补受害人的损失,应当将数个侵权责任主体列为共同被告一并审理,也应当对不同的债务人分别作出判决[11]。

第三种观点是类似必要共同诉讼。该说主张虽然债权人和中间责任人之间的诉讼标的与债权人和终局责任人之间的诉讼标的并非同一,但由于当事人之间存在事实或法律上的牵连关系,有必要作为共同诉讼处理。该说兼顾和平衡了当事人处分权与纠纷解决的实效性,但面临法规范层面付诸阙如之困境。

2. 普通共同诉讼的检讨

在近年来多数人之债诉讼构造的讨论中,普通共同诉讼说始终是一股不可忽视的力量,具体到不真正连带债务领域,亦不乏支持普通共同诉讼说的拥趸,故而有必要对该说进行全面审视。结合不真正连带责任的构成要件和普通共同诉讼的基本原理,“普通共同诉讼说”虽在诉讼源头尊重了实体法规范,但欠缺程序法的考量和解释论的支撑,存在以下三个误区:

一是没有看到民诉法第52条确立的普通共同诉讼是诉讼标的为同一种类的可分之诉。司法实务中一大批消费者对销售者、生产商共同起诉,分别主张违约责任和侵权责任,各不真正连带责任人可能基于合同关系或侵权关系而对受害人负有同一给付义务。此种情形下(侵权与违约之聚合)显然无法解释为诉讼标的属于同一种类,因此在诉讼标的问题上,普通共同诉讼的拥趸并未给予妥当的解释论分析,直接将不真正连带责任诉讼形式界定为普通共同诉讼的论述不够周延[12]。

二是没有关注普通共同诉讼可分别起诉或应诉,但合并审理时应分别作出裁判,不能作为一案判决[13]。按照通说理论,如果将对不真正连带责任人一并起诉按照普通共同诉讼处理,应当对不同的债务人分别作出判决,以确定债权人与不同债务人之间的权利义务关系。但分开裁判会产生数个执行名义,为双重赔偿提供了温床,易使纠纷解决复杂化[14]。故实务中往往会采取对数个债务人进行合一判决的处理模式,如此做法并不符合普通共同诉讼的基本原理。一些法院先是认为产品责任纠纷案件不属于必要共同诉讼,驳回被告销售者追加产品生产者的请求,可推知法院默认该诉讼为普通共同诉讼;但如若法院依原告申请在诉讼中追加生产者为共同被告,则判决主文部分往往采取合并判决的方式,相当于变相将不真正连带责任诉讼形态理解为了必要共同诉讼⑬。令人费解的是,同一类案件起诉阶段被认为是“可分可合”的普通共同诉讼,审判阶段认为没有必要追加潜在不真正连带债务人一并参诉,但只要不真正连带债务人加入诉讼,裁判作出阶段又会对数个债务人合并判决。面对当事人千姿百态的诉讼行为,法院适用共同诉讼形态呈现摇摆不定的态度,甚至把普通共同诉讼和必要共同诉讼两种形态混用,将民诉法第52条的程序规范价值视若无物,完全作为附属于实体法利益的工具摆设,实属对中国民事诉讼程序安定性的架空与挑战。

三是没有警惕普通共同诉讼以法官自由裁量和当事人同意为适用前提,两者缺一不可。当事人如果没有寻求以共同诉讼的方式解决纠纷,即便法院希望合并审理,当事人也有权说不,致使案件只能呈现单一之债的形式,这就为重复多诉、重复给付埋下了隐患;反之亦然,一旦法院认为案件应当分离诉讼,即便当事人强烈寻求以共同诉讼来审理,也往往会事与愿违。

(二)采用类似必要共同诉讼具有正当性

对普通共同诉讼说的梳理和批判表明,至少就涉不真正连带责任案件而言,相关讨论并未使得实体法创设不真正连带责任的价值功能在程序运行中得以映射,学者应重新选择一种适合不真正连带责任制度内容实现的诉讼形态,并提供有力的解释论方案。鉴于此,笔者主张涉不真正连带责任案件的诉讼形态应采类似必要共同诉讼⑭。

其一,就宏观的制度功能而言,类似必要共同诉讼有利于做好程序法与实体法规范的衔接,进一步彰显民法典时代加强权利保护的价值依归。中国实体法对不真正连带责任的规定,以贯彻对消费者权益倾斜保护为宗旨,以消费者程序选择权为手段,以“首负责任制”为保障,旨在使消费者获得更加有效和充分的赔偿。但落实到司法实践中时,因配套诉讼规则不健全而扭曲异化,即法官动辄突破现有共同诉讼理论,肆意适用或变换诉讼形态;亦或是权利人利用实体法的优渥和程序法漏洞,对数个责任人分别起诉以获得重复赔偿。但在类似必要共同诉讼理论和制度框架下,当事人可以不一并起诉或应诉,然而一旦合并则必须作出合一确定的裁判,进而消解重复多诉的风险和重复得利的隐患,体现诉讼经济原则。同时,当权利人无法在被诉首负责任人处得到完全赔偿时,亦可向法院申请追加其他责任人为被告,成为类似必要共同诉讼,并通过扩大既判力主观范围帮助权利人向其他责任人请求赔偿,以填平损失。

其二,就中观的诉讼进程而言,类似必要共同诉讼有利于维护诉讼程序安定性。民事诉讼程序安定性原理要求法官必须按照法定的程序序位、行为要件来实施相应的民事诉讼行为,不得任意变更诉讼程序,当然也不能在缺乏法律依据时任意变更诉讼形态[15]。民事诉讼程序运行具有不可逆性(自缚性),当法官在起诉阶段认为案件属于普通共同诉讼时,就会自动生成之后的程序规则,不能再将其任意变更为必要共同诉讼(禁止合一判决)。而在类似必要共同诉讼的语境下,原告起诉时在“告谁不告谁”的问题上具有较大选择空间,一旦原告选定起诉全体不真正连带债务人(包含原告在程序较早阶段追加共同被告),裁判结果就应合一确定,诉讼形态不曾更迭,巧妙地解决了实践中不真正连带责任纠纷中诉讼形态混用的尴尬。

其三,就微观的纠纷解决而言,类似必要共同诉讼能够提高纠纷解决的效率。申言之,其较好地平衡了债权人的实体权利和数个责任人的基本程序保障。类似必要共同诉讼兼具两种诉讼形态的优势。在起诉阶段,其具有普通共同诉讼的外观,当事人能在“合”与“分”之间自由选择,具有很强的灵活性;在判决作出阶段,其又与固有必要共同诉讼“一揽子”解决全部争议的理念相契合。具体到产品责任中,如果当事人一并应诉,法院作出合一确定的判决,甚至能将内部追偿问题一并加以处理。如果前诉中债权人只将中间责任人作为被告,为查明案件事实,可将终局责任人以无独立请求权第三人身份拉入诉讼,此时其当然受该判决既判力的客观范围所及。可见,涉不真正连带责任案件中债权人对中间责任人和终局责任人请求权之间实体上的牵连性,不仅证成了既判力扩张的正当性,也进一步凸显了其裁判结果合一确定的必要性。

民法典时代日趋注重权利保护的观念变化,势必会影射到多数人之债的诉讼形态建构,介于固有必要共同诉讼和普通共同诉讼中间形态的类似必要共同诉讼,宜作为首选方案。值得强调的是,固有必要共同诉讼和普通共同诉讼的理论早已深入人心,数十年的实践运用也已形成了相对稳定的实务传统,二者的程序构造不易改弦更张。但类似必要共同诉讼具有天然的“流动性”和“灵活性”,自从产生以来,其内涵和外延随着民法与民诉法的交叉融合以及民法学者与民诉法学者的深度对话,一直处在动态的调整与发展流变之中。在遵循共同诉讼制度机理的基础上,适当跳出大陆法系规范体系的藩篱,扩张类似必要共同诉讼的适用范围,挖掘类似必要共同诉讼的巨大潜力,将为解决多数人之债诉讼构造这一民法的“迷雾地带”探寻更多解释论出路。

四、不真正连带责任诉讼程序运行机制之重构

不真正连带责任作为复杂多数人纠纷的一种,不仅具有重大的学理意义,也必将随着经济新形势和新常态的到来而继续在司法实务中占据重要一席[16]。为了实现诉讼的灵活且力求判断的统一,只有将内涵不断扩展、外延日趋宽泛的类似必要共同诉讼与不真正连带责任程序实现的运行实践结合起来,才有可能建立具有更强解释力和适应性的理论,并指引司法实践。

(一)起诉主体

在涉不真正连带责任纠纷中,损害结果只有一个,但发生原因却有多个,应赋予权利人较为宽松的选择空间,能对数个责任主体中的一人、数人或全体同时或先后请求全部或部分责任。基于法律明确规定以及民事侵权责任法理,被侵权人可一同起诉全体不真正连带责任人主张损害赔偿,但将所有的债务人均列为被告,并不是当事人适格的必要条件,债权人也可以单独起诉某一中间责任人或终局责任人。以诉讼规则与实体规范相契合为最终目的,如果原告对全体不真正连带责任人一并进行诉讼,法院自应合并审理并作出合一确定判决,不真正连带责任的诉讼形态属于类似必要共同诉讼。

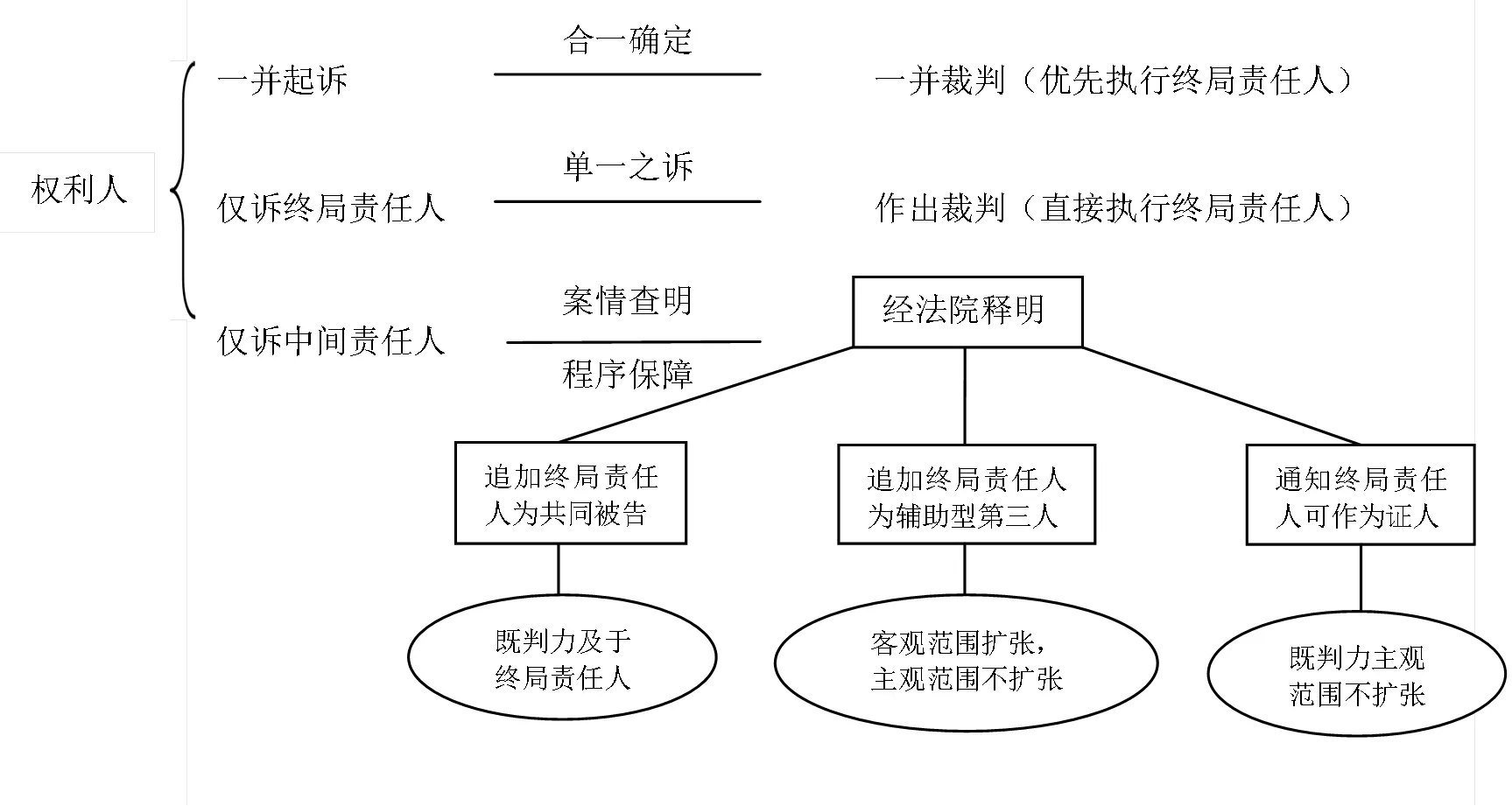

(二)当事人追加

在消费者以产品责任纠纷为由提起诉讼时,如果单独起诉销售者或者生产者,在消费者没有主张追加另一主体的情况下,该主体应否被赋予某种诉讼地位并获得相应的程序保障?对此问题如何处理,实践中存在争议。消费者若单列经营者或生产者为被告(请求特定债务人为全部给付)时,法院应当行使阐明权,告知原告尽可能将关联性的被告均纳入诉讼系属,成为类似必要共同诉讼。但若原告坚决要求以单一诉讼模式主张权利,人民法院不宜依职权追加另一主体作为共同被告,但可以视情况通知其作为无独立请求权第三人参加诉讼[17]。具体来说,法官可以适用《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第2条之规定,结合个案情况追加当事人,在向原告进行释明的前提下,以查明案件事实、明确责任认定、保障消费者合法利益、实现纠纷一次性解决为考量因素,将未被列为当事人的生产者或经营者追加为第三人[18],使其获得相应的程序保障。当然,如果生产者参与诉讼与否对案件基本事实查明并无影响,例如被告经营者提供的证据,已经足以认定被告销售涉案产品时主观上并非处于“明知”状态,产品缺陷并非在销售阶段发生,此时无须为查明案件事实而将生产者列为第三人参与审理;但基于最低程序保障限度要求,可将案外生产者作为证人加以传唤,从而保障其诉讼知情权,大大降低重复赔偿的概率。

(三)诉讼标的牵连性的识别

适应涉不真正连带责任案件的诉讼形态,更为精准的说,应当是一种被告多数型且诉讼标的牵连型的类似必要共同诉讼⑮。这类诉讼中具有数个基于不同行为原因产生的法律关系,存在多个诉讼标的,但这些相互独立的法律关系间却共同导致同一损害结果,承担同一给付而相互牵绊,法院对这些交织在一起的诉讼具有合一确定的必要性,从逻辑上当事人可以不一并起诉、应诉,然而一旦合并则必须作出合一确定的裁判,不得分别裁判,以避免产生冲突或不兼容的司法裁判[19]。司法实务的经验已经证明,即使认为权利人对数个责任人同时起诉构成普通共同诉讼,但在判决作出时却又难免向必要共同诉讼逃逸,以避免与实体法产生冲突,进而导致重复赔偿的窘境。诉讼标的牵连型类似必要共同诉讼在尊重当事人诉权的基础上,吸收借鉴了必要共同诉讼的优势,通过合一裁判或既判力的有限扩张使得上述问题得以克服。

(四)判决主文

不真正连带责任裁判内容相对复杂,有时仅需依据首负责任制处理外部关系,有时则需将内外部关系一并判定。前已述及,实践中该类案件裁判主文的表述方式呈现出极不统一的状况,当同时起诉全体债务人并且存在唯一终局责任人时,法院或适用连带责任的裁判执行规则,抑或只判决终局责任人承担赔偿义务,免除中间责任人的先行赔付义务。笔者之见,不真正连带责任的判决主文应当严谨规范,文简意通——存在终局责任人时,判决主文需列明各债务人承担责任的总计数额,确认共同被告承担不真正连带责任,并对中间责任人的追偿权予以确认;不存在唯一终局责任人时,判决主文需列明各债务人应分别承担责任的数额,并明确债权人可就逐项内容同时申请执行,使胜诉当事人明晰具体的权利范围,同时需对实际赔偿数额之和予以限制,使权利人不可能超额受偿。在后续执行程序中,应当关注该确定判决的履行情况,避免债权人重复得利。

(五)判决效力

在财产型给付之诉中,法院作出的确定判决对案外人产生何种效力,在实体法上涉及与一个债务人相关的事项之“涉他效力”,在诉讼法上则属于判决对案外人效力问题的子集[20],故应结合实体法因素与程序法规则对其进行深入研究。具体到产品责任案件中,如果权利人状告全体生产者和销售者,则生效裁判的既判力将及于所有的不真正连带责任人,但这不属于既判力的扩张,而是既判力的适用和落实。如果权利人单独状告终局责任人并获得胜诉判决,则直接执行终局责任人财产即可定分止争。只有在原告仅仅状告中间责任人时,判决既判力才有扩张之可能。然而,这里的既判力扩张并非全面扩张,而是有限扩张。详言之,法院如认为案件基本事实的查明、产品责任的划分有赖于生产者参与诉讼方可实现时,应行使释明权,使原告尽可能同意将不真正连带责任内外部关系集于一个诉讼程序解决。如原告同意追加,则该判决既判力将及于全体不真正连带责任人。如原告坚决不同意追加,此时的生产者诉讼地位往往是与本案实体判决结果有利害关系的无独立请求权第三人,应赋予其以“辅助型无独三”的身份参与诉讼⑯,协助法院查明案件争点事实。因辅助型第三人不是当事人,原则上不受判决既判力的主观范围所及[13],但客观的裁判效果会对当事人和辅助型第三人产生约束力,法院作出的关联裁判不得与之相冲突,能够遮断胜诉原告就相同事实另行主张的权利⑰。

另外,如果生产者参与诉讼与否对案件基本事实查明并无影响,可将生产者作为证人参与诉讼中来,保障其基本的诉讼知情权,但不宜认为其将受判决既判力主观范围所及(图2)。

图2 涉不真正连带责任诉讼构造

五、结语

民法上复杂多数人纠纷不仅包含诸多实体法内容,更蕴藏了一系列程序法难题,堪称民事司法的“迷雾地带”。诚然,充分尊重实体法的制度安排颇为重要,亦不能忽视纠纷解决的实效性、诉讼权利的保障及规避不兼容的司法裁判等一系列重要的程序性事项。本文选取不真正连带责任的诉讼构造为着力点,通过规范、学理、实务的互动论证了前诉中某一主体采取的诉讼行为会在程序上乃至实体层面影响到其他主体的利益,并得出以类似必要共同诉讼作为不真正连带责任的诉讼构造,能够为法院处理该类纠纷探寻更为合理的解释论出路及可预期性的程序规则。掩卷而思,破解该类疑难案件的良方,唯有改变当下实体法与程序法相互割裂的现状,将目光来回穿梭于实体法和程序法之间,才能兼顾不真正连带责任实体请求权的静态配置与动态实现,促使该制度在“否定”与“再否定”的自我完善过程中彰显民法典人文关怀的价值依归。

① 上述规定的文字表述形式均采用“被侵权人可以向……请求赔偿,也可以向……请求赔偿,……赔偿以后,有权向……追偿”的形式。

② 新堂幸司教授认为,共同诉讼形态的选定基准有必要从实体法和诉讼法的视角出发,对诉讼标的权利的性质、解决纠纷的时效性、原被告之间的利害关系调整、当事人与非当事人的利害关系人之间的关系调整、诉讼程序的进行状况等因素进行考量。本文赞同新堂的观点,并在此基础上探讨不真正连带责任的诉讼构造。参见:新堂幸司的《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版,第540页。

③ 首负责任制的核心在于,即使被单独起诉的销售者在缺陷产品致害的整个过程中并无过错,但销售者也应先行承担相应的赔偿责任,而后可向缺陷产品生产者行使追偿权。

④ 参见:常州市中级人民法院(2018)苏04民终4404号民事判决书、信阳市中级人民法院(2019)豫15民终88号民事判决书、九江市中级人民法院(2018)赣04民终2020号民事判决书等。

⑤ 参见:扶余市人民法院(2018)吉0781民初579号民事判决书、鹤岗市中级人民法院(2020)黑04民终518号民事判决书。

⑥ 参见:锦州市中级人民法院(2020)辽07民终1705号民事判决书、盐城市中级人民法院(2018)苏09民终2512号民事判决书、宿州市中级人民法院(2020)皖13民终2633号民事判决书等。

⑦ 参见:临沭县人民法院(2015)沭民初字第2983号民事判决书。

⑧ 参见:漳州市中级人民法院(2018)闽06民终276号民事判决书、盐城市盐都区人民法院(2016)苏0903民初2960号民事判决书。

⑨ 包括但不限于宁波市江东区人民法院(2015)甬东执民字第2641号执行裁定书、商河县人民法院(2015)商执字第267号执行裁定书、临海市人民法院(2015)台临执民字第34号执行裁定书、南京市高淳区人民法院(2016)苏0118执1625号执行裁定书等。

⑩ 参见:盐城市盐都区人民法院(2016)苏0903民初2960号民事判决书。

⑪ 参见:阜阳市中级人民法院(2017)皖12民终2798号民事判决书。

⑫ 这里的重复赔偿,系指在某一个债务人履行给付后,其他债务人应履行的债务数额应当相应削减,当债权人的债权全部满足后,其他债务人即无须再为履行,法院应作出终结执行的裁定。

⑬ 在生产者依原告申请被追加为共同被告时,法院合并审理作出合一判决的案例很多,例如:杭州市上城区人民法院(2008)上民一初字第1476号民事判决书、寿光市人民法院(2012)寿民初字第2623号民事判决书等。

⑭ 类似必要共同诉讼在民诉法典中并未有文义层面的直接表述,但理论上通常认为其包含于现行法体系的必要共同诉讼形态中。典型的例子如少数股东为了公司利益提起的“股东派生之诉”“确认股东大会决议无效之诉”“撤销股东会决议之诉”以及“多个债权人基于代位权所提起的诉讼”等确认之诉和形成之诉。

⑮ 牵连性类似必要共同诉讼的区分标准,无需再纠结于诉讼标的究竟是应当完全同一抑或是同一种类,而应以合一确定的必要性、诉讼标的具有牵连性作为其与固有必要共同诉讼、普通共同诉讼的区分基础。

⑯ 中国民事诉讼中,无独立请求权第三人实际上存在两种类型:辅助型第三人和被告型第三人。关于辅助第三人参加诉讼的方式,笔者认为应当以本人申请参加为一般方式,以本诉当事人作出的诉讼告知和法院作出的审判告知为补充方式。

⑰ 实践中已出现追加生产者作为辅助型无独三参与诉讼的案例,生产者起到的作用系帮助法院查明涉案产品是否存在缺陷的争点事实,但未被法院直接判决承担赔偿责任,不受判决既判力主观范围所及。参见:哈尔滨市香坊区人民法院(2014)香民一民初字第306号民事判决书。

[1] 姜强. 《侵权责任法》中的连带责任、不真正连带责任及其诉讼程序[J]. 法律适用, 2010(7): 15-20.

[2] 史尚宽. 债法总论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 672.

[3] 王利明. 债法总则研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015: 250-257.

[4] 张定军. 连带债务研究——以德国法为主要考察对象[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010: 105.

[5] 崔建远. 债法总论[M]. 北京: 法律出版社, 2013: 35.

[6] 李中原. 不真正连带债务理论的反思与更新[J]. 法学研究, 2011(5): 37-53.

[7] 王亚新. 中国民事诉讼法重点讲义[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017: 172.

[8] 张海燕. 民事补充责任的程序实现[J]. 中国法学, 2020(6): 183-204.

[9] 高桥宏志. 重点讲义民事诉讼法[M]. 张卫平, 译. 北京: 法律出版社, 2007: 211.

[10]谭兵. 民事诉讼法学[M]. 北京: 法律出版社, 1997: 220.

[11]孔祥俊. 论不真正连带债务[J]. 中外法学, 1994(3): 19-24.

[12]李贺娟. 不真正连带责任案件诉讼形式选择探析[J]. 公民与法(法学版), 2014(3): 22-25.

[13]张卫平. 既判力相对性原则: 根据、例外与制度化[J]. 法学研究, 2015(1): 68-86.

[14]尹伟民. 不真正连带责任的诉讼形态——权利实现与程序救济[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2012(2): 93-97.

[15]邵明. 现代民事诉讼基础理论[M]. 北京: 法律出版社, 2011: 191-192.

[16]安海涛. 保证合同诉讼的程序原理——基于《民诉法解释》第66条的分析[J]. 华东政法大学学报, 2017(2): 182-192.

[17]最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组. 中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用[M]. 北京: 人民法院出版社, 2020: 545.

[18]最高人民法院民事审判第一庭. 最高人民法院关于食品药品纠纷司法解释理解与适用[M]. 北京: 人民法院出版社, 2015: 53.

[19]汤维建. 类似必要共同诉讼适用机制研究[J]. 中国法学, 2020(4): 240-260.

[20]陈晓彤. 多数人债务判决对案外债务人的效力[J]. 华东政法大学学报, 2019(5): 180-192.

The Litigation Structure of Unreal Joint Liability Focusing on Article 1203 of the Civil Code

XIAO Jian-guo, DING Jin-yu

(Law School, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Unreal joint liability is a unique type of civil joint liability in China. To facilitate the needs of the obligees to seek relief, substantive law gives obligees for prosecution options. But in the judicial practice, the serious shortage of rules of procedure makes the practices diversified in the choice of court in litigation form, an outsider procedural safeguard limits and the presentation of the main text of the judgment. so it is necessary to start with internal and external relationship of unreal joint liability, apply similar necessary joint action to construct unreal joint liability litigation structure. In the stage of litigation, the ultimate liable person who is not listed as the defendant can enter the litigation as an auxiliary third party or witness and obtain certain procedural protection by comprehensively considering the factors of “procedural protection, litigation economy, case investigation” and so on. In the stage of liability determination, the objective scope of res judicata is expanded to block the right of the successful plaintiff to claim the same facts separately, so as to give consideration to the interests of the litigant subjects and the quality and effect of dispute resolution.

civil code, untrue joint and several liabilities, product liability, ordinary joint action, similar necessary joint action

2021-03-25

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国强制执行法体系研究”(12JJD820012)

肖建国(1969-),男,河南信阳人,教授,博士,主要研究方向:民事诉讼法。E-mail: jianguoxiao@ruc.edu.cn

D923

A

1001 - 5124(2021)05 - 0001 - 11

(责任编辑 周 芬)