“赵体”书意

2021-09-14葛承雍

葛承雍

赵孟頫被认为是元代书坛的领袖人物,往往和王羲之、欧阳询、颜真卿、柳公权等晋唐名家相提并论。

赵孟頫生于宋理宗宝祐二年(1254),是宋太祖第四子秦王德芳的后裔,即宋太祖第十一世孙。他出生于官宦书香之家,不仅从小过着养尊处优的生活,而且自幼受到中国传统文化的熏陶,“未弱冠时,出语已惊其里中儒先。稍长大,而四方万里重购以求其文”,他“读书过目辄成诵,为文操笔立就”。十四岁就以父荫补官,授真州司户参军。正当他以皇室子弟身份从政,准备大展宏图之际,南宋王朝已面临彻底覆灭的深渊。德祐二年(1276),他二十二岁时,元军攻入临安,南宋灭亡。元世祖忽必烈建立元朝初期,知识分子地位很低,处在一个十分艰难的时期。赵孟頫有着“南人”、汉儒、宗室后裔三重身份,其境遇是可想而知的。当时他闭居湖州故里,置身于诗文书画中,聊以自慰,同时也扎下了一生艺术的根底。

后来,忽必烈为了缓和矛盾,进一步加强中央集权,便派行台侍御史程钜夫到江南“搜访遗逸”,程钜夫推荐的二十余人中第一个便是赵孟頫。当年三十四岁的赵孟頫赴大都(今北京)谒见忽必烈,由于他“才气英迈,神采焕发”,又有诗、书、画方面的文化才能,以及有关政治的远见卓识,因而得到了忽必烈的赏识,从此开始了在元朝的官宦生涯。他经历元世祖至英宗五朝而深得恩宠,曾任兵部郎中、集贤直学士、翰林侍读学士、翰林学士承旨(从一品),元仁宗甚至将他比作唐之李白、宋之苏子瞻。

赵孟頫的经历对于他的艺术生涯不无影响。作为赵宋皇帝的后裔,他能够享有宋朝皇帝、贵族及近臣才有的在画上题字的特权;作为仕元高官,他又以自己的影响把这一习惯带给了周围的文人,从此不仅题画渐成风气,而且诗、书、画三绝集于一身,也从他发展起来。当然,他也以儒家的“仁政”思想影响过元朝统治者,虽然当时的条件使他实现“治国安邦”的愿望受到限制,但他仍然没有放弃“息兵戈,致太平”的思想。

在书坛上,赵孟頫自五岁临池,终老未辍,笔成冢,墨成池,终于使他的书法艺术获得很高造诣。他还善绘画,通音乐,精篆刻,工诗词,是一位艺术上的全才,但均被其书法上的成就所掩盖。正像《元史·赵孟頫传》所说,他“篆、籀、分、隶、真、行、草书,无不冠绝古今,遂以书名天下。天竺有僧,数万里来求其书归,国中宝之。其画山水、木石、花竹、人马,尤精致。前史官杨载称孟頫之才颇为书画所掩,知其书画者,不知其文章,知其文章者,不知其经济之学。人以为知言云”。

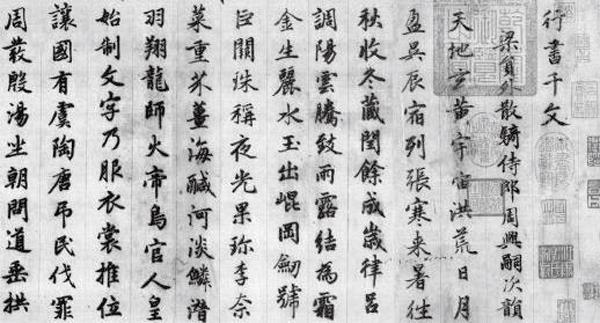

赵孟頫的书风在一生中有三变。他在四十八岁以前主要学习隋僧智永、唐代褚遂良而上溯钟、王的笔法,像三十岁所书的《千字文》,三十四岁跋王羲之《大道帖》和跋王献之《保母帖》,四十岁跋韩滉《五牛图》,四十七岁的行书《洛神赋》等。这些墨迹,尽管字有大小肥瘦之分,体有楷、行、草之别,然而临摹晋唐法帖书风格调乃是一致的。它不是像明人宋濂讲的赵氏书法早岁学“妙悟八法,留神古雅”的宋高宗赵构书,因为赵孟頫非常不满意南宋人的书法,认为赵构融合了黄(庭坚)米(芾)笔法,丢掉了晋唐传统古法,他主张以古帖(而非古碑)为师,讲求笔法、字形,而用笔最为重要。他曾说“仆二十年来写《千字文》以百数”,总以为学古人不易,故强调以古人为师,主张走复古的道路。赵孟頫复古主义思想的产生,不是一般的厭新喜旧的保守心理,而是有着更深刻的文化背景。首先,南宋统治集团偏安江左,纸醉金迷的腐朽生活导致士气萎靡,这种起源于北宋人心涣散的恶果,强烈地刺激着赵孟頫,所以他不愿意学习南宋那种浅薄粗野、笔病丛生的风格,而宁愿上溯到遒媚劲健的晋人和气象堂皇的唐人那里。其次,赵孟頫是宋代宗室,如今在元朝做官,这也使他不敢过于露骨地模仿宋高宗的书法,不愿以承袭南宋遗风来引起元统治者的猜疑,这大概也是一种保身之法。

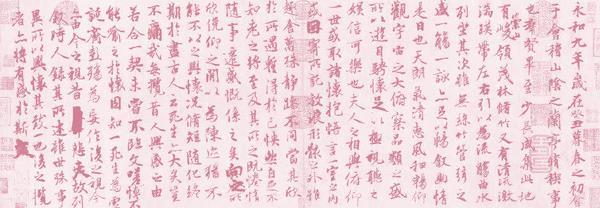

赵孟頫书《洛神赋》(局部)

四十多岁至六十岁是赵孟頫书风变化的第二个时期。他热心于追求王羲之的古法,专习钟繇的章草,恢复钟、王书风的地位是他倡导的复古主义运动的主要内容。如他五十一岁题周文矩《采神图》,五十二岁为南谷师书的《释易录语》《玄都坛歌》,以及《纨扇赋》等,笔意结构已明显转向二王法度,书体开朗潇洒,风姿多态,骨肉匀亭,曲尽婉转,被称为赵体的风格也逐渐形成。在此阶段,高官厚禄的官宦生涯,为赵孟頫的形象平添一股富贵气,虽有一些眼红嫉妒的文臣进行“无根之谤”,但皇帝的信任使他节节升迁。如果与米芾那颠倒的醉态相比,赵孟頫的书法则是一副儒雅安详的神情,他不会“不平则鸣”,更不会忠愤激昂,翰墨诗书在他手中不是奔走呼号的战斗工具,而是茶余酒后的雅玩;砚石笔毫在他手中也不是深重的哀伤和无边的忧惧,而是应付环境以保全性命和官位的赏叹。坦率地说,书法在他手中不是政治性的进取或退避,而是生活中的快乐。这也许决定了赵孟頫在书法上不会是开宗立派的大师,而是技巧娴熟和对古典书法有深邃理解的善于继承的名家。

赵孟頫书《玄都坛歌》(局部)

赵孟頫书《与山巨源绝交书》(局部)

赵孟頫的晚年阶段,即延祐以后,他又转而学习唐代李北海、柳公权,书风再一次转变。这一时期他的书法风格由姿媚圆阔向雄放苍劲过渡,虽然他在四五十岁就曾写过墓碣、墓志铭以及大楷《玄妙观三清殿碑记》,但他自认为端庄沉着、气势雄伟还不够,没有前人大楷的精髓,因而他极力扩大自己的圆浑笔势,小字展大,使自己的大字更遒劲挺拔,沉雄刚健,二王的风范逐渐被李邕、颜真卿、柳公权的特点所融汇。像他六十六岁书的《与山巨源绝交书》,以及《仇锷墓碑铭稿》《玄妙观重修三门记》等,笔势都较前放纵了许多,甚至一些小楷也全用大字写法,开张舒展,雄放厚重,连结体也化方阔为修长,完全形成了他晚年气势圆浑、雄劲开阔的风貌。

赵孟頫这种风格转变的全新境界,或许是他晚年的回忆所产生的心态。回首往事,他反省自己的成败得失,以及处境和心理,于是选择了一生性格耿直、屡遭诬陷打击的李邕、颜真卿和“心正笔正”的柳公权作为自己书法表现和继承的对象,并通过自己的感受提炼诸家的风格特征,使之更加遒健苍古,疏朗沉稳,集中倾注了他对这些前辈的深深敬慕之情。

赵孟頫书风所经历的三个阶段变化,主要是他的正、行、草书,而且这些书体风格随着不同的内容变化多样,楷写经卷秀丽规整,碑版大字圆厚挺健,诗文书札婉转流畅,题跋款识流美蕴藉,临帖巨制端庄工稳。特别是行草相间运用灵活,忽而行书秀润明净,忽而草体婉转流畅,上下左右,相互映带,韵律协调,疾徐合度。但无论是他的小楷、大楷,还是行书、草书,都不是起伏跌宕之势,更没有飞动不拘之险,而是丰润婉畅,匀称优雅。如果说其楷书稳健平正略有动态,那么其行书则在讲求法度中端丽流美。这说明赵孟頫善于抓住古人的字形结构特点,力求每一个字的笔法结构都具有妩媚动人的魅力。据说他的书法功力非常深厚,一天可写工整楷书一 二万字,但在极熟极快的书写中,经常显得“甜俗”和“浮滑”,加之他过于刻意求好,有时反而显得缺乏生气,以致被后世一些人贬为“圆熟”。不过这种娇媚的风格,正符合当时文人士大夫自命风雅的玩赏胃口,以及当时知识分子妥协求稳的群体心理,于是这种雄强不足、姿媚有余的“赵体”流布较广,并影响到后代文人士大夫。

赵孟頫不但是个书画家,也是一个评论家。关于书法用笔、结字,他有不少精辟见解,如他的题画诗:“石如飞白木如籀,写法还于八法中。若也有人能会此,方知书画本来同。”正确地阐明了书法与中国画的笔法关系。他在临写古人法帖时还指出:“昔古人得古刻数行,专心而学之,便可名世。况《兰亭》是右军得意书,学之不已,何患不过人也。”他还讲究在学书中“少则得”“多则惑”,贵在多思,举一反三。此外,在用墨浓淡,纸笔调合上,他也提出了自己的看法。这些认真揣摩研习的评论,固然算不上一个书法理论家的系统阐述,但对后人的启示无疑是重要的。特别是赵孟頫虽主张复古,反对宋人的书法过于狂野,但他对苏、黄、米、蔡诸家是很尊崇的,如他在题苏东坡书《醉翁亭记》时说:“余观此帖,潇洒纵横,虽肥而无墨猪之状,外柔内刚,真所谓‘绵裹铁也。夫有志于法书者,心力已竭而不能进,见古名书则长一倍。余见此,岂止一倍而已!”

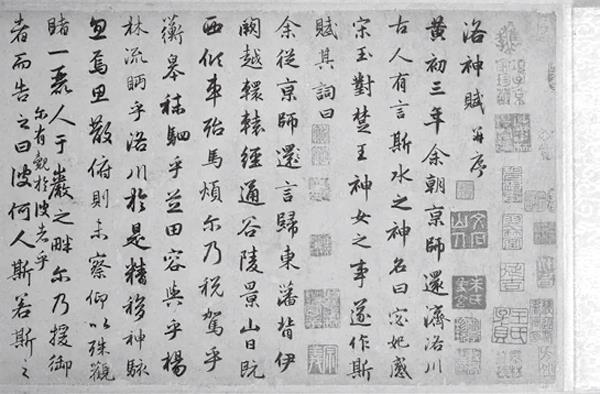

赵孟頫书《行书千字文》(局部)

赵孟頫所倡导的复古运动,使元代书法出现了完全有别于宋人书风的另一种新面目,崇仰者奉他为回归二王的正统书法的功臣,因为他把颜、柳、苏、黄手中的新派书法重新拉回二王的怀抱,恢复了二王书法的权威性。贬斥者则说他为书坛一大罪人,因为“妍媚多优、骨气皆劣”的“赵体”成为明清“馆阁体”的样板。

平心而论,赵孟頫不愧为一代名家,他坚决摒弃两宋,直追晋唐,虽然不无偏颇,却也回归了一种书风。至于他个人的成就,将晋理、唐法、宋意冶于一炉,在刻苦学习和博采众长的基础上创立了独具特色的“赵体”。他的行书流畅娟妍,飘洒自如,以一种风雅的情致,为同时代诸家所望尘莫及,可以说是元代行书之冠。在技巧上也是洗练精凝,不愧是受魏晋风度影响日深者。至于他最负盛名的楷书,尽管有人称颂为“仪凤冲霄,祥云捧日”,或圆劲秀媚,端俊严谨,其实是整饬有余而变化不足,而且整体上也不能与气象堂皇的欧颜诸家相媲美。

在宋元交替这樣的时代背景下,赵孟頫的书法不仅没有激切悲愤、义慨豪放,反而表现出不激不厉、志气平和的风流情采,这或许与他入元后受到朝廷优待有关。但也有人把他的书品与人品联系起来,以人论书。应该说,这种出于伦理学角度的批评曾长期充斥书坛而不衰,但“以人论书”的批评方法有着极大的片面性。诚然,人品和书品常常有着内在联系,因为一种书法往往是一个人典型气质、性格、思想在典型环境下的集中表现,“字如其人”“书为心画”就是从这个意义上讲的。不过,作书是一个高度抽象且极其复杂的过程,一个人的书法作品是他阅历、思想、精神气质、文化素养以及书法功力等各种因素的综合反映,尤其在书法成为一门艺术后,便有它本身的内在规律和由于审美观点的不同而形成的不同师承关系,所以书品并不是人品的简单缩影,不能把一个人的书法风格和他的政治态度直接画等号。

赵书对后世的影响很大,自“赵体”形成以来,后人争相习之。特别在元、明复古主义运动中,更被奉为正源,而视苏、黄、米、蔡为“邪道”“异端”。明朝的书家祝允明、文徵明,清代的书家刘墉、汪退谷以及乾隆皇帝等均受其影响。“秀媚”这个美学概念,作为褒义的书法审美准则,火炽于魏晋六朝,盛唐之音对魏晋风度的叛离,曾经使它一度蒙受贬义的尘封,而在赵孟頫的手下复出后,又被捧上高位,并成为宋末元初书法艺术处于低潮时期中,一个上承晋唐、下启明清的高峰,没有导致书法这一文化艺术形成“断层”。从这点上说,赵孟頫的确为传统书法的发展作出了贡献。