秸秆-牛粪发酵过程中溶解性有机质的荧光光谱特征

2021-09-14丁建莉蔡姗姗

李 艳, 魏 丹*, 王 伟, 金 梁, 丁建莉, 蔡姗姗, 胡 钰, 白 杨

1. 东北农业大学资源与环境学院, 黑龙江 哈尔滨 150030 2. 北京市农林科学院植物营养与资源研究所, 北京 100097 3. 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所, 黑龙江 哈尔滨 150086 4. 沈阳农业大学土地与环境学院, 辽宁 沈阳 110866

引 言

随着我国农作物年产量增加, 秸秆处理难、 利用率低已成为农业绿色、 可持续发展的难点问题[1]。 同时, 畜禽养殖量增加导致畜禽粪便量积累, 需要通过安全的手段将农业、 畜牧业产生的有机废弃物通过生物代谢作用进行转化, 形成的物质富含大量的腐殖酸, 可为农业生产的有机肥提供养分来源[2]。 以牛粪、 秸秆为发酵原料, 经过堆腐形成有机肥料在农业生产中被广泛使用[3]。

溶解性有机物(dissolved organic matter,DOM)是生态系统中能量输入的活跃成分和物质循环的重要组成部分[4], 因其具有高度流动性、 不稳定性, 可以对物质迁移和转化产生影响[5-7]。 目前, 国内外对于DOM的研究主要集中于其来源、 分布、 组成特征、 迁移转化规律和生物毒性等方面, 研究所采用技术主要为紫外-可见光谱、 三维荧光光谱、 核磁共振和傅里叶变换红外光谱等, 并借助多元统计方法对DOM进行定量或定性分析[5-8]。

研究有机物料发酵过程中DOM组分结构对了解发酵及腐熟度具有十分重要的意义, 如Xie等[2]利用三维荧光光谱技术结合二维相关光谱和结构方程解析方法, 以综合分析畜禽粪便和秸秆堆肥过程中胡敏素合成和演化机制及影响因素。 Gao等[9]利用三维荧光光谱技术和傅里叶变换红外光谱技术对堆肥腐殖化过程研究结果表明, 与秸秆相比, 粪污稳定性和腐殖化程度较低, 腐殖化过程具有多个相同的荧光结构, 而秸秆腐殖化程度主要受含碳物质的影响。 张丰松等[10]利用三维荧光光谱技术测定猪粪、 牛粪发酵后的DOM荧光特性结果得出, 畜禽粪便堆肥发酵后DOM组成发生变化, 含有大量的富里酸和胡敏酸, 并与畜禽粪便中的重金属Cu发生络合作用, 使络合物的迁移性和生物可利用性降低。

基于此, 本研究选择玉米秸秆和牛粪进行有氧发酵, 按照不同体积比例进行处理, 通过三维荧光光谱技术结合平行因子分析法对发酵过程中样品DOM荧光特性进行分析, 分析发酵时间及不同比例对DOM组成和结构的影响; 为进一步探讨玉米秸秆-牛粪发酵过程中DOM的迁移转化和变化规律提供科学依据; 对生产实践中提高堆肥腐熟度和堆肥品质, 选择最优物料比例和提高秸秆利用率具有十分重要的理论与实际意义。

1 实验部分

1.1 材料

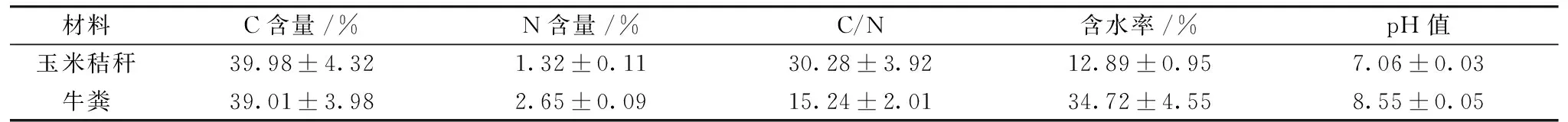

玉米秸秆采自黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡光明村, 将田间玉米收获后所得的秸秆风干, 粉碎至平均长度约为3 cm; 牛粪采自哈尔滨市民主乡光明村农户家, 为圈养牛的新鲜粪便。 玉米秸秆和牛粪基本理化性质见表1。

表1 玉米秸秆和牛粪的基本理化性质Table 1 Basic physiochenmical properties of corn straw and cow dung

1.2 方法

实验地点设置在黑龙江省农业科学院晾晒场, 通风条件良好。 发酵过程在塑料材质的小型发酵保温箱(80 L)中进行, 发酵箱密闭条件良好(发酵箱内安装有温度计, 检测发酵过程中温度控制)。 实验设置4个处理, 按照玉米秸秆∶牛粪, 体积比分别为2∶8(T1)、 4∶6(T2)、 6∶4(T3)和8∶2(T4), 每个处理重复3次。 堆肥发酵前先将粉碎的玉米秸秆与牛粪按体积比混合均匀, 用尿素将C/N比调整为25∶1。 发酵实验期间, 每隔4 d进行翻堆(用铁锹进行上下搅拌), 并调节发酵物料含水量, 使其水分含量维持在55%~60%。 所有处理同时进行, 自2019年5月7日至2019年6月17日, 共计40 d。 分别采集第5, 10, 15, 20, 25, 30, 35和40 d的样品, 共采集8次。 采样时每个处理从保温箱体(上部、 中部、 下部)各取60 g, 取样3次重复后混合均匀。 去除杂质后将样品自然风干, 粉碎过筛(孔径2 mm), 在常温下保存备用。

参考文献[11]的方法, 本研究取风干粉碎后样品5 g, 加入双蒸水(Milli-Q,电阻率为18.2 MΩ·cm-1), 质量体积比[W(g)∶V(mL)]为1∶10, 室温条件下水平振荡(200 r·min-1) 24 h。 用离心机离心20 min (4 ℃,12 000 r·min-1), 上清液过孔径为0.45 μm的滤膜, 滤液即为DOM。 利用multi N/C 2100型TOC分析仪(Analytik Jena AG,德国)测定样品溶液DOM浓度, 稀释溶液DOM浓度调至15 mg·L-1。

利用荧光光谱测定仪(日立F-7000型,日本)测定溶液DOM荧光特性, 参数设置同样参考文献[11]的方法: PMT电压: 700 V; 激发光源: 450 W氙弧灯; 信噪比>110; 带通: Ex和Em均为5 nm; 扫描速度: 1 200 nm·min-1; 响应时间: 仪器自动校正; 三维荧光光谱扫描范围: Ex和Em均设置为200~600 nm。 在荧光发射光一侧添加截止滤光片(290 nm)。

1.3 数据处理

利用荧光光谱软件[FL WinLab software (Perkin Elmer)]进行实验数据收集, Matlab R2013a软件Removescatter工具包进行去散射处理, DOMFluor工具包进行平行因子分析, 运用残差分析和对半分析进行模型检验, 绘制三维荧光图谱。 参考文献[6], 通过Origin 2019b软件, 计算荧光光谱指数: 荧光指数(fluorescence index,FI)、 生物指数(biological index,BIX)、 腐殖化指数(humification index,HIX)。 利用SPSS 19.0软件进行差异显著性检验及相关性分析。

2 结果与讨论

2.1 DOM荧光光谱指数

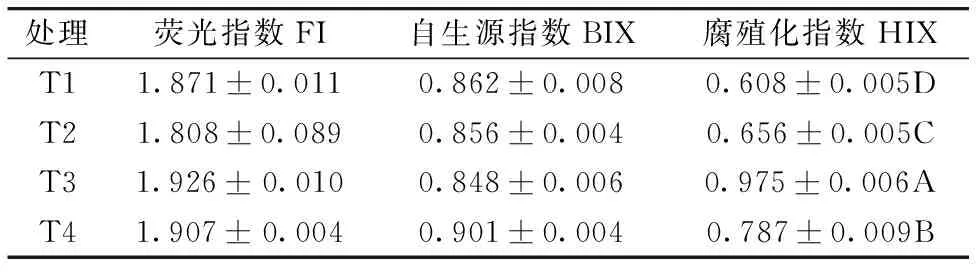

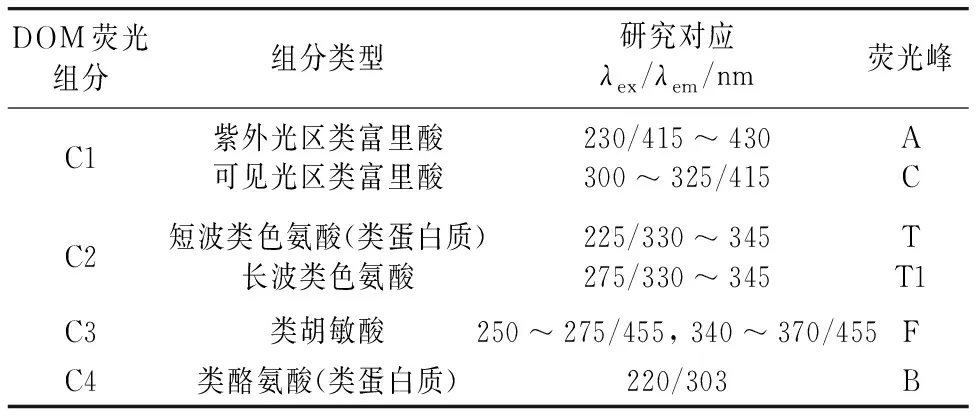

采用FI, BIX和HIX表征不同比例秸秆-牛粪发酵过程中DOM的来源特征和腐殖化程度, 见表2。 FI可反映腐殖质来源, BIX衡量自生源有机质在所测物质中的相对百分比大小, HIX表征有机质腐殖化程度[6]。 发酵至第40 d时, 4个处理FI介于1.722~1.936, 不同处理FI均大于1.4, 其中T1和T2小于1.9, 说明这两个处理中DOM来源受自生源和外生源共同作用的影响, 既来自于秸秆-牛粪物料中自身的DOM, 亦有发酵过程中微生物分解物料新近产生。 T3和T4的FI均大于1.9, T3条件下表现更强的自生源特性, DOM更多来自于微生物的分解作用。 BIX变化范围为0.842~0.905, 说明4个处理发酵至第40 d时, DOM均呈现较强的自生源特征(0.8 表2 DOM荧光光谱指数Table 2 Fluorescence spectrum indices of DOM 采用平行因子法分析不同处理DOM的三维荧光光谱数据, 均得到3种荧光组分。 参考文献[4,8,13-14], 4个处理荧光组分和荧光峰类型结果见表3, 荧光组分的三维荧光光谱分布见图1。 表3 不同处理的DOM荧光组分特征Table 3 Characteristics of DOM fluoresceocecomponents in different treatments 图1 不同处理DOM三维荧光组分A峰: 紫外光区类富里酸; C峰: 可见光区类富里酸; T峰: 短波类色氨酸(类蛋白质);T1峰: 长波类色氨酸; F峰: 类胡敏酸; B峰: 类酪氨酸(类蛋白质)Fig.1 Three dimensional fluorescence components of DOM in different treatmentsPeak A: fulvic acid in UV region; Peak C: fulvic acid in visible region; Peak T: short wave tryptophan (proteinoid);Peak T1: long wave tryptophan; Peak F: humicacid; Peak B: tyrosine (proteinoid) 4个处理中DOM的3个荧光组分相同。 其中组分C1包含2个激发峰和1个发射峰, 分别代表紫外光区类富里酸和可见光区类富里酸, 分别对应着A峰和C峰。 李帅东等[14]研究表明腐殖质化学结构中羧基和羟基与类富里酸含量有关。 A峰所代表的物质主要由相对分子质量较大、 生物可降解性较低的有机物产生, C峰所代表的物质主要源于相对分子质量较小的有机物, 这类物质一般生物可降解性较高, 具有良好的光化学性, 表现出较高的荧光效率, 易被氧化分解。 这两类物质均属于类腐殖酸, 常指示外源物质的输入。 组分C2包含2个激发峰和1个发射峰, 均指示类色氨酸, 与羧基官能团有关, 分别对应指示短波类色氨酸的T峰和指示长波类色氨酸的T1峰。 张博等[15]研究表明在发酵过程中类色氨酸是微生物降解的溶解性代谢产物, 易与在同一蛋白质中结合的酪氨酸发生能量转移, 对荧光峰具有复杂影响, 类色氨酸属于类蛋白质组分。 组分C3包含2个激发峰和1个发射峰, 代表了类胡敏酸, 属于腐殖质类物质, 对应F峰。 类胡敏酸分子量较大, 腐殖化程度较高, Nie等[16]研究中类胡敏酸含有多环芳烃和苯环, 且与木质素降解有关。 组分C4为类酪氨酸, 代表类蛋白质, 对应B峰。 Xu和Jiang[17]研究结果表明, 类酪氨酸与DOM中在微生物作用下降解的蛋白质类物质结构相关, 因其分子量小所以比类色氨酸更容易被降解。 C2和C4同属于类蛋白质物质。 综上所述, 以秸秆-牛粪为原料发酵过程中产生的荧光组分为: 类富里酸(紫外类富里酸、 可见类富里酸)、 类胡敏酸和类蛋白质(类色氨酸、 类酪氨酸), 与Xu和Jiang[17]在有机物料发酵过程的荧光特性研究结果一致。 为分析发酵过程中DOM的荧光组分随发酵时间变化规律, 对DOM不同组分的荧光强度和相对百分比进行分析。 如图2, 随发酵时间的延长, 不同处理类富里酸荧光强度呈增强趋势, 荧光强度T1>T4>T3>T2; 类胡敏酸荧光强度呈增强趋势, 荧光强度T3>T1>T2>T4; 类蛋白质荧光强度呈减弱趋势, 荧光强度T1>T2>T3>T4。 总荧光强度(C1+C2+C3+C4)随发酵时间先增加后减少, 最后趋于稳定。 最大总荧光强度出现在发酵第15 d, 此时T1>T3>T4>T2, 其中T1总荧光强度为(3 889.35±21.33) R.U., T3总荧光强度为(3 733.59±57.30) R.U.。 Reader等[5]研究表明, 荧光强度的高低与发酵产物的结构和官能团相关, 类蛋白质因含有相对分子质量大的羧基、 羰基等电子基团, 荧光强度较低; 类腐殖质因含有氨基、 甲氧基、 羟基等电子基团, 荧光强度较高。 因此, 随着秸秆比例的升高, 秸秆-牛粪腐殖化程度随发酵时间的延长而增加, 随着发酵温度的升高, 发酵第15 d物料转化速率最快, 发酵物料中的脂肪、 糖类、 蛋白质和碳水化合物等在微生物的作用下分解生成结构简单、 相对分子质量小的线形芳香环腐殖质类有机物, 荧光强度较高; 类色氨酸和类酪氨酸等类蛋白质荧光强度较低, 其中T3中类胡敏酸荧光强度及相对百分比最大。 Gao等[9]研究结果表明, 荧光强度与DOM结构密切相关, 各荧光峰荧光强度可以间接揭示DOM含有的活性官能团及DOM性质, 所以本研究中第15 d样品可作为荧光物质转化的检测点。 图2 不同处理条件下的DOM各组分荧光强度和相对百分比Fig.2 Fluorescence intensity and relative percentage of DOM components in different treatments 3种荧光组分的相对百分比变化趋势同荧光强度变化趋势一致, 不同处理间类富里酸组分相对百分比T1>T4>T3>T2; 类胡敏酸的组分相对百分比T3>T1>T2>T4; 类蛋白质的组分相对百分比T3>T2>T4>T1。 随着秸秆比例的升高, 荧光组分相对百分比类蛋白质>类富里酸>类胡敏酸。 D’Orazio等[18]研究表明, 木质素含有多糖、 脂肪类成分, 有利于腐殖化过程并使芳香结构成分增加, 发酵后, 牛粪中类蛋白物质腐殖化程度和芳香性均升高, 类富里酸含量显著增加。 本研究与其结果完全一致, 玉米秸秆中含有大量的纤维物质(木质素、 纤维素), 在发酵腐殖化过程中, 类蛋白质向类富里酸转化, 进一步向类胡敏酸转化, 类胡敏酸所占比例大小体现物料的发酵程度。 发酵处理中T3的类胡敏酸组分相对比例最高, 说明该处理发酵效果最好。 分析不同处理DOM的荧光组分相关性, 见表4, 当秸秆-牛粪比例为6∶4时, 类胡敏酸荧光强度值及相对百分比最大, 且类富里酸和类胡敏酸呈极显著正相关(p<0.01), 类富里酸和类胡敏酸均与类蛋白质呈负相关。 荧光强度大小及组分间的相关性反映出有机物料发酵过程中物质的转化关系及方向, 为提高堆肥过程中秸秆利用率, 在确定合理的发酵物料配比时, 通过荧光组分的特性规律, 掌握一定的配比关系, 可为有机物料发酵生产有机肥提供一定的科学依据。 因此, 本研究秸秆-牛粪体积比为6∶4可作为生产实践的参考。 表4 不同荧光组分间相关性Table 4 Correlations between differentfluorescence components (1) 秸秆-牛粪发酵过程中DOM来源受自生源和外生源的共同影响, 因秸秆腐解时间较长, 40 d时有机质腐殖化程度尚较低; 秸秆-牛粪比例为6∶4时, 自生源特性较强, 且发酵末期腐殖化程度相对较高。 (2) DOM包含3种荧光组分: 类富里酸(紫外类富里酸和可见类富里酸)、 类胡敏酸、 类蛋白质(类色氨酸和类酪氨酸)。 (3) 随发酵时间, 类富里酸和类胡敏酸荧光强度均增强, 类蛋白质荧光强度减弱; 其相对百分比和荧光强度变化趋势一致。 总荧光强度随发酵时间呈现先增加后减少, 最后趋于稳定的趋势, 最大总荧光强度值出现在发酵第15 d。 随着秸秆比例的升高, 荧光组分相对百分比: 类蛋白质>类富里酸>类胡敏酸。 类富里酸和类胡敏酸呈极显著正相关, 两者均与类蛋白质呈负相关。 (4) 秸秆-牛粪体积比为6∶4时, 类胡敏酸荧光强度及相对百分比最大, 可作为堆肥参考依据。

2.2 DOM荧光组分特征

2.3 DOM荧光组分荧光强度

2.4 DOM荧光组分相关性分析

3 结 论