戊唑醇对热带爪蟾胚胎发育的影响

2021-09-13

戊唑醇(Tebuconazole)是一种高效、广谱、内吸性三唑类杀菌剂,具有活性高、防治效果好、性价比高等优势。戊唑醇的大量使用和丢弃使其通过多种途径进入水体,对水生生态系统造成了巨大危害,并可通过食物链在鱼类等水生生物体内富集并最终进入人体,对人体健康构成威胁[1-2]。戊唑醇主要在肝脏中代谢,分子中特丁基结构的一个甲基可被氧化后羟化,随后与葡萄糖醛酸或硫酸发生结合反应[3]。在哺乳动物体内,氧化产物可进一步代谢为三元醇或酮类衍生物。然而,当各个脏器和解毒酶系统未发育完全前,尤其是对于体外胚胎发育的动物,戊唑醇对其胚胎发育的影响尚不清楚。

本文探究了戊唑醇对热带爪蟾胚胎发育的潜在影响。使用不同浓度的戊唑醇(10,20,40 mg/L)处理处于囊胚末期的热带爪蟾胚胎,持续至裂缝胚孔期结束。统计胚胎的死亡率、畸形率;检测胚胎中NRF2、SOD、CAT和NQO1的表达情况及DNA损伤效应。当戊唑醇浓度为20 mg/L时,胚胎出现大量畸形;当戊唑醇浓度达到40 mg/L时,胚胎的存活率显著下降;戊唑醇对DNA存在一定的损伤作用;体内NRF2、SOD、CAT和NQO1的表达水平随着戊唑醇浓度的增加而下降。戊唑醇对热带爪蟾胚胎有显著毒性作用,干扰原肠运动,影响器官发育,诱导胚胎发育畸形甚至死亡。

热带爪蟾个体小、生長周期短、胚胎发育模式与人类相似,且基因组简单,爪蟾胚胎致畸实验(FETAX)是检测污染物发育毒性的常用检测方法[4-5]。本文通过戊唑醇对热带爪蟾胚胎发育的影响研究,进一步确定戊唑醇的毒性作用,以探究环境中戊唑醇对脊椎动物胚胎发育的潜在影响。

1材料与方法

1.1实验材料

1.1.1主要试剂

人绒毛膜促性腺激素(HCG)购于宁波第二激素厂,半胱氨酸和戊唑醇购于生工生物公司。

1.1.2实验材料

实验热带爪蟾由温州大学生命与环境科学院羊栖菜研究所实验室培育。

1.2实验方法

1.2.1胚胎获取

选取本实验室饲养的多对雌雄热带爪蟾,采用人工注射HCG的方法进行诱导产卵,使用2%半胱氨酸溶液去除卵外胶质膜,待发育到囊胚末期、原肠胚前期对正常胚胎进行染毒实验。

1.2.2胚胎暴露实验

使用热带爪蟾培养液将戊唑醇稀释成0、10、20、40 mg/L等4个浓度,为了避免受精过程的不确定性带来的误差,在囊胚期于显微镜下挑选发育正常的胚胎,并从囊胚期开始处理至原肠期结束。向培养皿中加入50 mL戊唑醇溶液,于恒温培养箱(26±0.5)℃黑暗培养12 h,之后每24 h更换培养液。

1.2.3显微观察

每间隔6 h记录各浓度组胚胎死亡、畸形、孵化情况,于体视显微镜下观察胚胎并拍照记录。

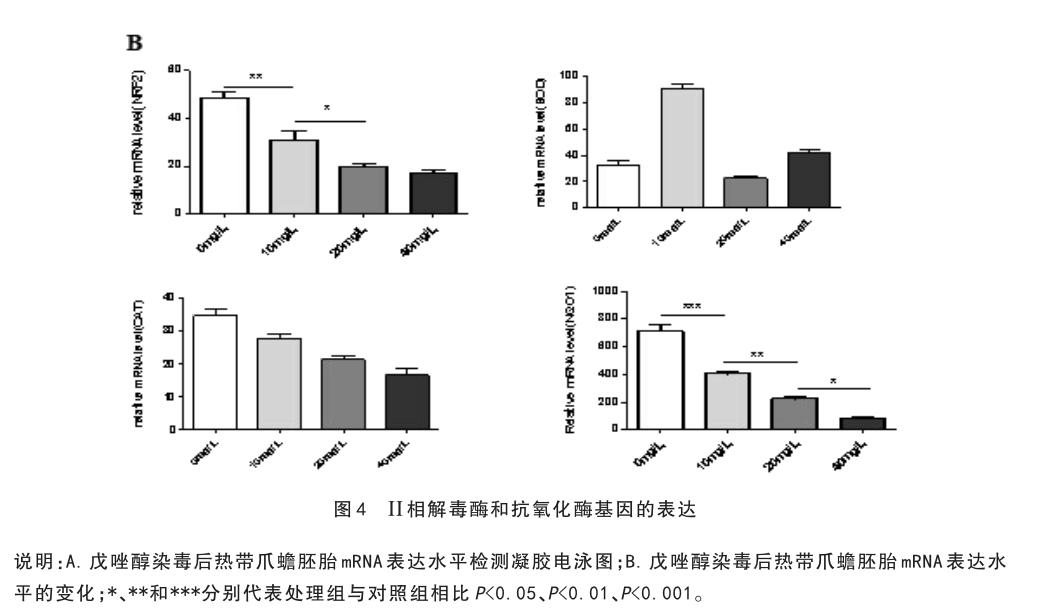

1.2.4Ⅱ相解毒酶及抗氧化酶mRNA表达水平检测

根据NCBI和Xenbase数据库获取编码热带爪蟾Nrf2、SOD、CAT、NQO1和β-actin的完整序列,并设计引物(见表1)。选取试验组与对照组发育的胚胎,通过Trizol法提取总RNA,逆转录得到cDNA为模板,进行RT-PCR反应。

1.2.5 DNA损伤效应检测

连续培养96 h后,每组随机挑选10只热带爪蟾胚胎,提取胚胎总DNA,利用琼脂糖凝胶电泳检测DNA条带的拖尾情况,比较不同浓度戊唑醇对胚胎DNA的损伤效应。

1.2.6数据处理

用SPSS17.0统计软件进行处理,采用t检验进行统计学分析,P<0.05表示差异显著,P< 0.01表示差异极显著,结果以平均值±SD表示。

2结果与分析

2.1热带爪蟾胚胎形态变化

在胚胎发育至Stage 9-10时,使用戊唑醇染毒处理后,爪蟾胚胎后期的发育受到不同程度的影响。如图1所示,与对照组相比,染毒6 h,胚胎表现为原肠运动受干扰,细胞迁移和胚孔闭合无法正常进行,严重的导致死亡;染毒后24 h,部分胚胎出现尾部上弯、短尾等畸形变性,更严重的导致胚胎异常及死亡;染毒后72 h,胚胎出现小眼、肠道水肿、尾巴弯曲、嘴巴突出和卵黄囊外漏等异常表型;染毒后96 h,已有大量胚胎死亡,存活胚胎多表现不同程度的异常,例如体色深、小眼症状及尾部下弯、嘴巴水肿等。

2.2戊唑醇对热带爪蟾胚胎死亡率和畸形率的影响

不同浓度戊唑醇处理后胚胎发育死亡率和畸形率统计结果如图2所示,随着戊唑醇浓度的升高,胚胎死亡率呈上升趋势,且当浓度为20 mg/L时有极显著差异(P<0.01)。胚胎畸形率随戊唑醇浓度增加呈上升趋势,但没有呈明显正相关,且当浓度为40 mg/L时具有极显著差异(P<0.01)。在染毒后96 h,胚胎存活率随戊唑醇浓度增加而逐渐下降,当浓度为20 mg/L时有极显著差异(P<0.01),当浓度为40 mg/L存在显著差异(P<0.05)。综上,戊唑醇对热带爪蟾胚胎死亡率和畸形率有显著影响,导致胚胎出现不同程度的畸形甚至导致死亡。戊唑醇毒性存在累积效应,胚胎存活率随时间推移逐渐降低直至全部死亡。

2.3戊唑醇诱导热带爪蟾细胞氧化损伤

为了进一步探索戊唑醇对胚胎发育致畸作用的分子机制,在戊唑醇处理6 h后,检测了NRF2、SOD、CAT及NQO1几种编码与机体氧化还原状态密切相关的II相解毒酶和抗氧化酶基因的表达情况。结果如图3及图4所示,当胚胎处于Stage 13时,其体内Nrf2、SOD和CAT表达量相对较低,在经过戊唑醇处理后,NRF2和CAT的表达受到进一步抑制。与之对应,NQO1的表达量在对照组中较高,经戊唑醇处理后,表达水平随浓度增加显著降低(P<0.01)。综上所述,热带爪蟾胚胎中抗氧化系统在胚胎发育早期尚未完善,且戊唑醇能显著抑制相关基因的表达,从而诱导胚胎细胞的氧化损伤。

2.4戊唑醇诱导热带爪蟾胚胎染色体DNA损伤

在戊唑醇处理后96 h,提取热带爪蟾胚胎的基因组DNA,并检测戊唑醇对胚胎DNA造成的损伤。结果如图5所示,与对照组相比,10、20 mg/L实验组DNA条带出现明显拖尾,说明戊唑醇对热带爪蟾胚胎DNA产生较大损伤。

3讨论与结论

在戊唑醇对斑马鱼的急性毒性试验中发现,戊唑醇比较稳定,但过量则易残留在土壤和水中,对鱼类等水生生物造成危害[6- 7]。不同浓度戊唑醇处理均会对热带爪蟾胚胎产生影响,10 mg/L戊唑醇就开始对胚胎发育产生显著影响;20 mg/L戊唑醇会造成胚胎出现不同程度的畸形,例如脊柱弯曲、尾部弯曲、肠道水肿、小眼和体色异常等。其潜在机制可能与戊唑醇抑制了胚胎细胞中Ⅱ相解毒酶和抗氧化酶基因表达有关。Nrf2是抗氧化系统主要的调控因子,而醌氧化还原酶(NQO1)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)等抗氧化酶對活性氧清除具有重要作用[8]。当胚胎受到外界强烈刺激时,Nrf2、NQO1、CAT、SOD等基因的表达被显著抑制从而诱导胚胎氧化损伤。通过该实验,既探究了戊唑醇对热带爪蟾胚胎发育的影响,同时也为戊唑醇对人类及脊椎动物早期胚胎发育的影响提供借鉴。值得注意的是,低浓度戊唑醇即会对胚胎发育产生较大影响,因此需合理预估其安全使用浓度。

参考文献

[1]龚会琴,杨鸿波,鹰申,等.戊唑醇对2种水生生物的毒性试验研究[J].贵州科学,2014,32(2):74-77.

[2]王晓琳,刘玉霞,高素霞,等.金银花中戊唑醇、苯醚甲环唑的残留分析[J].中国农学通报,2017,33(19):143.

[3]MANN R M,HYNE R V,CHOUNG C B, et al. Am‐phibians and agricultural chemicals: review of the risks in a complex environment [J]. Environmental pollution,2009,157(11):2 903.

[4]HI H,QIAN L,GUO S, et al. Teratogenic effects of tetrabromobisphenol [J]. Comparative biochemistry and physiology Toxicology & pharmacology : CBP, 2010, 152(1): 62.

[5]来松涛,魏于全,邓洪新,等.模式生物——爪蟾在生物医学上的应用[J].自然科学进展,2006,16(9):1 074.

[6]陈迎丽,段亚玲.戊唑醇对斑马鱼的急性毒性与安全评价[J].贵州科学,2013,32(6):72.

[7]钱丽娟,刘青坡,郭素珍,等.爪蟾胚胎致畸实验(FE‐TAX)在检测污染物发育毒性中的应用[J].安全与环境学报,2009,9(4):24.

[8]胡流芳. Keap1_Nrf2_ARE信号通路的抗氧化应激作用及其调控机制[J].国际药学研究杂志,2016,43(1):146.

(温州大学徐曼,朱振涛)