疫情冲击下,互联网募捐平台是不是基金会的救命稻草?

2021-09-12范颖华

范颖华

基金会该如何做好公众筹款?

由于全球疫情造成的财务压力,国际知名慈善组织乐施会(Oxfam)将关闭其在世界各地的18个办事处,裁员近三分之一。乐施会在日前发表的一份声明中称,这场危机迫使其重组自2018年开始的国际业务计划。

乐施会作为一家总部设在英国的非政府发展和救助组织,将关闭阿富汗、海地、古巴和埃及等18个国家的办事处,并将削减5000个职位中的1450个,只在48个国家及地区保持业务。

事实上,2008年的国际金融危机使全球经济遭受重创时,公益非营利机构也一度深受影响,许多机构因为缺乏资金而倒闭,或是裁员和削减项目。

疫情影响,加之国内经济下行的叠加效应,使得在接下来的一段时间里,中国的基金会必然也要过上一段紧日子。在企业、大额个人捐赠等传统主要捐赠来源缩减的情况下,基金会该如何通过公众募捐方式募到更多的善款,这是国内基金会当下普遍遇到的问题。

细水长流的月捐

作为定期定额捐赠的一种,月捐在国际上是众多慈善公益机构常用的筹资方式之一。目前,很多基金会纷纷上线了月捐项目。通过手机互联网平台以及个人银行卡的协议绑定,每月定期扣除捐赠人所承诺的捐赠金额,给到基金会的项目善款资金池中,月捐看似一个不错的筹款方法。

比如,中国扶贫基金会发起的帮助贫困地区孩子的月捐项目“加油计划”,每月捐赠100元,一对一帮扶一名贫困地区的乡村儿童。《中国慈善家》从中国扶贫基金会采访了解到,经过5年的努力,该项目已覆盖5个项目县,43334名学生,1697名教师受益。

中国扶贫基金会常务副秘书长陈红涛在接受《中国慈善家》采访时表示,作为本质上是公众筹款中的一种,月捐自有其逻辑和方法,“不能使蛮劲”。中国扶贫基金会自2007年启动月捐计划以来,至今已探索了13年。

陈红涛在2002年加入中国扶贫基金会,可以说见证了基金会公众筹款的发展历史。在他看来,国内早期的公众筹款有四个障碍:捐赠人的不信任,捐赠不方便,捐赠款额有门槛,以及捐赠参与上没有足够好的体验感。随着移动互联网技术和公益事业发展,这些曾经的痛点已经在很大程度上得到解决,但捐赠人不信任这一问题仍然是公众筹款面临的最大挑战之一,該问题对月捐项目的挑战尤其巨大。

2008年中国扶贫基金会成立了公众募捐部,并在后来又发展为移动互联网部和公众互动部,分别负责线上和线下。目前,移动互联网部又相对独立出月捐拓展团队。

在陈红涛看来,月捐是一个挖潜和增量的过程。有数据显示,中国扶贫基金会的“加油月捐人”都愿意去影响其他人,主动传播者占到了总参与人数的67.4%。

月捐价值所在

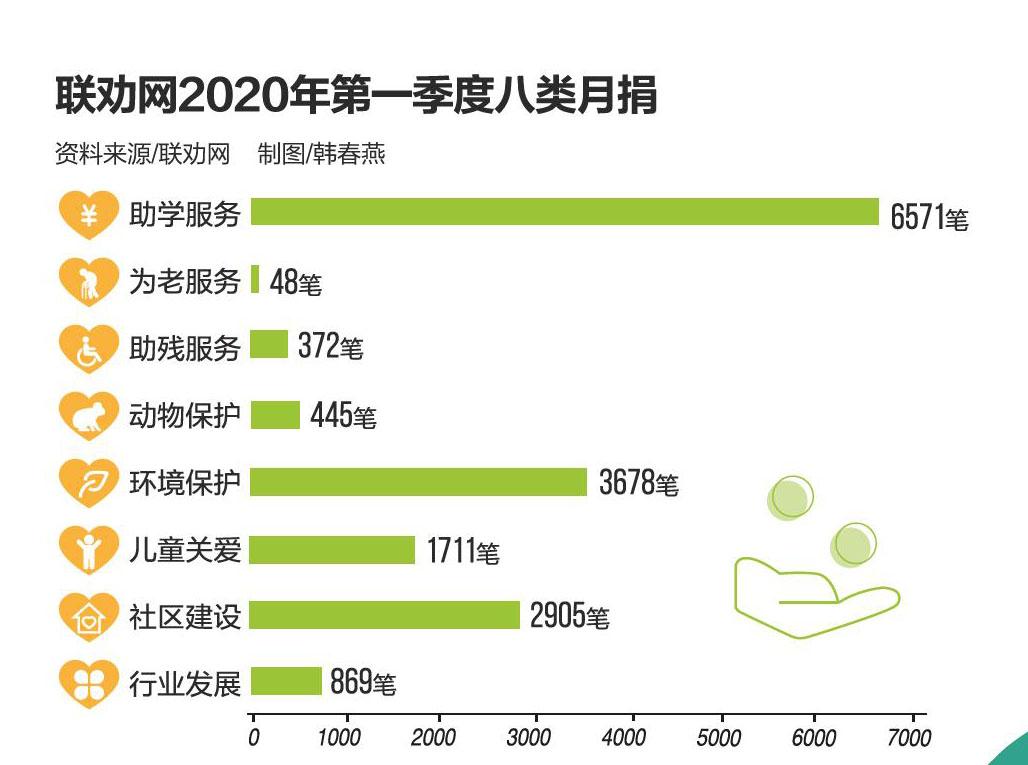

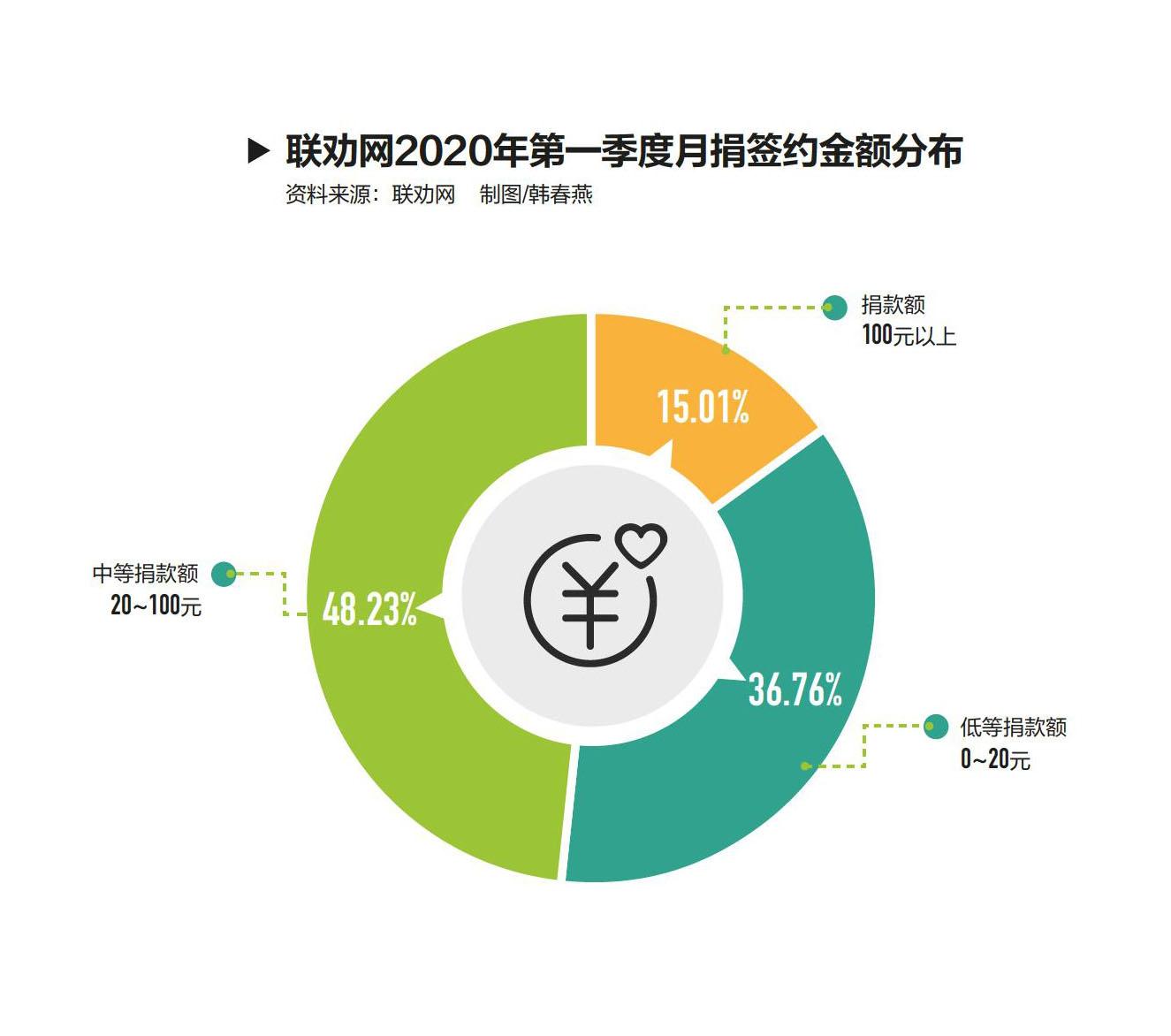

民政部指定的互联网募捐信息平台之一联劝网第一季度月捐项目筹款数据分析报告显示:一季度该平台在筹月捐项目总数为68个,共16600笔筹款,筹款总额853043元(含单笔捐筹款额);平台发起月捐机构为85家,平均单笔筹款额为51元。

在月捐项目中,六成以上月捐项目筹款额在1万元以下,三成不到的月捐筹款额在1万-5万元之间,仅有一成不到的月捐项目筹款额超过了5万。由此看来,大部分的月捐项目还是有相当大的筹款额上升空间的。

上海联劝公益基金会理事长王志云告诉《中国慈善家》,近几年之内,月捐都可能是一个行业热门的新产品。2018年,上海联劝公益基金会协助支持75个伙伴机构开了月捐。但她也指出,并不是所有组织都适合开月捐。目前月捐人群的特点是快进快出,其实留存率非常差。作为一种中高级的产品形态,月捐的基础是机构必须有一批沉淀的支持者。“你很难想象一个陌生人能去给一个机构月捐。”她说。

上海联劝公益基金会今年专门成立了捐赠人服务与发展部,负责捐赠人维护工作,在这个前提下才开始推动基金会自身的月捐项目。

筹款行业培育平台方德瑞信负责人叶盈对《中国慈善家》表示,随着次捐用户被吸引、沉淀下来成为月捐用户,基金会相当于利用小额个人筹款方式设立了一个越来越大的月捐池。月捐池越大,有稳定收入的池子就越大。

她进一步指出,国内很多人对月捐还存在一定的误解,以为月捐单纯只是一个可以每个月自动扣款的次捐工具,其实它更重要的意义是能够为机构积累一个非常庞大的捐赠人数据库。

“通过对月捐数据库细分人群进行挖掘、筛选,以及机构后期的维护和培育,月捐人群中的铁粉,将有可能成为大额个人捐赠人。这才是月捐最大的价值所在。”叶盈说。

在接受《中国慈善家》采访中,宁波市善园公益基金会理事长严意娜认为,月捐不能强推,前提是要基于对客户的分门别类以及服务能力。对于有捐赠习惯的捐赠客户,月捐通过信用卡等定期扣款的方式是在方便他们。但对于其他捐赠客户则不尽然。

目前很多月捐大多还是以机构名义发起,严意娜建议,应该转变为项目导向。比如,设置月捐项目为期一年,到期自动解除,通过征询捐赠人意见后再重新启动。

在叶盈看来,月捐最终考验的还是基金会的品牌筹款能力。只有形成充分的机构和项目品牌,建立捐赠人的长期信任,唤起他们对社会问题的持续关注,并做好信息披露,才能形成一个良性循环的月捐氛围。

锁定价值引领者

除了月捐,更多样化的捐赠形式也成为各基金会吸引捐赠人的手段之一。比如DAF(捐赠人建议基金)等模式。

DAF是捐赠人建议基金(Donor-advised Fund)的简称。这一种帮助捐赠人开设专属账户,享受税收优惠,同时还能让捐赠人在善款使用上享有建议权的基金。

这一捐赠模式发端于1930年代的美国。有数字统计,2016年财年,美国人向28.5万个DAF账户捐赠了超过230亿美元。

在浙江宁波市善园公益基金会,个人捐赠1000元以上,便可以以自己名字或者选定的名字命名一个行善基金。这样,便是在基金会旗下形成了一个资金库,捐赠人捐赠时可以直接从这个库里支出。

宁波市善园公益基金会理事长严意娜告诉《中国慈善家》,宁波一位女企业家便在基金會下设了一个以自己丈夫姓氏命名的10万元的家庭慈善基金,平时将红包、子女压岁钱等存入,后来带动了家族其他成员也往这个基金里捐赠。目前已经有了将近20万元的基金数额。在整个宁波,类似的案例还有很多。

宁波市善园公益基金会理事长叶盈认为,用创新的产品来满足捐赠人的需求非常重要。比如DAF模式中,捐赠人不是捐了一笔钱就完事,而是自身也希望有所收获,比如满足对子女的教育需求。捐赠人会在捐赠时有意让自己的孩子参与进来,进而锻炼子女的能力。

王志云称,如果将公众人群进行捐赠细分,可以大致分为三类:第一类是价值引领者;第二类是热血参与者;第三类是热心参与者。而DAF人群大致就属于第一类,他们普遍有着强烈的参与意识。随着中国公益慈善事业的日益发展,中国的DAF人群也会有一个显著的增长过程。如何培养、塑造并深度绑定这一人群,是基金会值得下功夫去做的一件事。

2008年底,印第安纳大学慈善事业中心为美国银行进行的一项针对美国高净值捐赠者的研究显示,捐赠者停止向某一特定慈善机构捐赠的首要原因是:情感上觉得与组织无关了。这并不让人感到意外,因为所有的捐助者都需要有感觉到被重视的权利,以及被告知的义务。这样,他们对慈善机构的信心才能不断加强。

国际公益学院家族传承、家族慈善研究中心副主任逯莹向《中国慈善家》介绍,在美国,你会在学校、家庭、社区等各个方面无时无刻不感受到公益慈善组织对民众的赋能。

仅仅以家长助力校园公益筹款为例,美国无论是公立学校还是私立学校都会举办筹款活动,资金往往用来弥补教育经费的不足、改善学校硬件设施或者捐赠给特定的慈善救助组织。很多学校都有每年固定的筹款活动,比较常见的形式有二手书市、家庭长跑、拍卖晚会、游艺美食嘉年华等。

逯莹说,以上筹款活动主要的组织工作都是由PTA(Parent-Teacher Association,家长教师委员会)协调完成,大部分是由家长们自愿参与。

线上线下有机结合

数据显示,2018年,民政部指定的20家互联网募捐信息平台共为全国1400余家公募慈善组织发布募捐信息2.1万条,网民点击、关注和参与超过84.6亿人次,募集善款总额超过31.7亿元。

有着配捐额度的不断加持,几年来,每年的“99公益日”“95公益周”等互联网募捐平台的活动,更是成为基金会等公益群体公众募捐的主战场之一。

但在疫情阴影之下,这些募捐活动可能都会受到影响。

一位不愿具名的基金会负责人向《中国慈善家》表示,不看好今年的“99公益日”“95公益周”等互联网募捐。在他看来,今年上半年的疫情,已经透支了一大部分企业和大额捐赠份额,再像以往那样反复消耗捐赠人群,指望在几天的狂欢中 “杀熟”,估计很难奏效了。

上海联劝公益基金会理事长王志云表示,去年开始,行业内已经有所反思,比如会去思考这样的问题:“99公益日”几天里的募款活动,在一个基金会全年的筹款计划和安排中,究竟应该占什么样的角色和位置?因此,今年行业参加上述活动应该会有一个更理性的态度。当然,也不排除有一些过紧日子的机构对“99公益日”会产生一个报复性需求增加的投入态势。

王志云认为,有些机构以为上了互联网募款平台就等于做好了公众筹款,这种想走捷径的心态不可取。公益组织还是要多做线下筹款活动。只有在线下场景的公众互动,才能建立、积累起一个组织最坚实的第一批核心支持群体。在这个基础之上,借助互联网工具,才能形成叠加、放大效应。

“如果一个公益机构和公益品牌,在现实生活层面上都缺乏认知度和品牌影响力,互联网端的公众对你就更是感到陌生。”她说。

宁波市善园公益基金会理事长严意娜表示,目前基金会已经马上要对今年互联网平台的募捐活动进行培训。基金会一直很重视线下活动,因为筹款过程本身就是和公众互动、情感交互的过程。

她介绍说,从前几年开始,99公益日、95公益周等活动在线上进行的同时,善园公益便建立了相应的线下劝募团队。比如,让小朋友成为“小小善募官”与家庭成员一起走到地铁、街头小巷参与到募款活动当中。