社会资本变迁与农户贫困脆弱性

2021-09-12谢家智姚领

谢家智 姚领

摘 要:“鄉土中国”向“城乡中国”转型引发农户社会资本发生水平拓展与纵向延伸的变迁,但传统与新型社会资本对贫困脆弱性影响的异质性没有引起关注。基于此,将农户社会资本分解为紧密型、联系型与桥接型社会资本,提出了不同类型社会资本对贫困脆弱性影响效应差异的研究假设。基于中国家庭追踪调查(CFPS) 数据,从影响效应、传导机制、组间异质效应多维度检验研究假设。研究发现:一是不同类型的社会资本均能缓解贫困脆弱性,但总体上水平拓展形成的联系型社会资本的功效相对更大,传统紧密型社会资本次之,纵向延伸形成的桥接型社会资本最小;二是不同类型社会资本均主要通过风险缓释、收入增长两大机制影响农户贫困脆弱性,但是联系型社会资本的中介效应占比更高(高达85.87%);三是不同人群在不同类型社会资本缓解贫困脆弱性中获益不均等,紧密型社会资本对低脆弱农户、联系型社会资本对高脆弱农户、桥接型社会资本对贫困农户(包括绝对贫困和相对贫困)的影响效应不显著。

关键词:城乡中国;社会资本异质性;贫困脆弱性

中图分类号:C913.7 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)04-0001-21

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.026

Abstract: The transition from “rural China” to “urban and rural China” has triggered the changes of the occurrence level and vertical extension of peasant households social capital, but the heterogeneity of the impact of traditional and new social capital on poverty vulnerability has not attracted attention. Based on this, this paper divides rural household social capital into close, connected and bridging social capital, and puts forward the research hypothesis of different types of social capital have different effects on poverty vulnerability. Based on the data of the China Family Panal Studies(CFPS), the hypotheses of this study were tested from the perspectives of influence effect, transmission mechanism, and heterogeneous effect between groups. The findings are as follows: Firstly, different types of social capital can alleviate poverty vulnerability, but on the whole, the connected social capital formed by horizontal expansion has greater effect than traditional tight social capital, and bridging social capital formed by vertical extension has the least effect. Secondly, different types of social capital mainly affect the poverty vulnerability of peasant household

through two mechanisms: risk mitigation and income growth, but the mediating effect of connected social capital is higher (up to 85.87%). Thirdly, different groups benefit unequally from different types of social capital in alleviating poverty vulnerability. The effect of tight social capital on low vulnerable farmers, connected social capital on high vulnerable farmers and bridge social capital on poor farmers (including absolute poverty and relative poverty) is not significant.

Keywords:urban and rural China;social capital heterogeneity;poverty vulnerability

一、引言

《人口与经济》2021年第4期

谢家智,等:社会资本变迁与农户贫困脆弱性

伴随工业化、信息化、城镇化和农业现代化的推进,我国农村经济社会发生着深刻的变革,集中表现为农村地区正由“传统社会”加速向“现代社会”转型。原本封闭的农村经济市场化与开放化,原本“生于斯,死于斯”、“离土不离乡”的农村人口“经济理性外流”,原本“皇权不下县”、“乡绅自治”的农村政治文化体系逐渐瓦解,而且日新月异的信息科技加快向农村渗透,农民与土地、农民与村庄、农民与农民的关系发生着质的变革,中国农村社会已由以农为本、以地为生、以村而治、根植于土的“乡土中国”过渡到了乡土变故土、告别过密化农业、乡村变故乡、城乡互动的“城乡中国”[1]。在“乡土中国”向“城乡中国”转型过程中,农户社会关系网络也正处于一种承继与消逝、异化与新生的新旧裂变进程之中[2],呈现传统社会资本与新型社会资本并存[3],乃至传统社会资本逐步萎缩、新型社会资本逐渐扩张并占据主导的演变格局[4]。

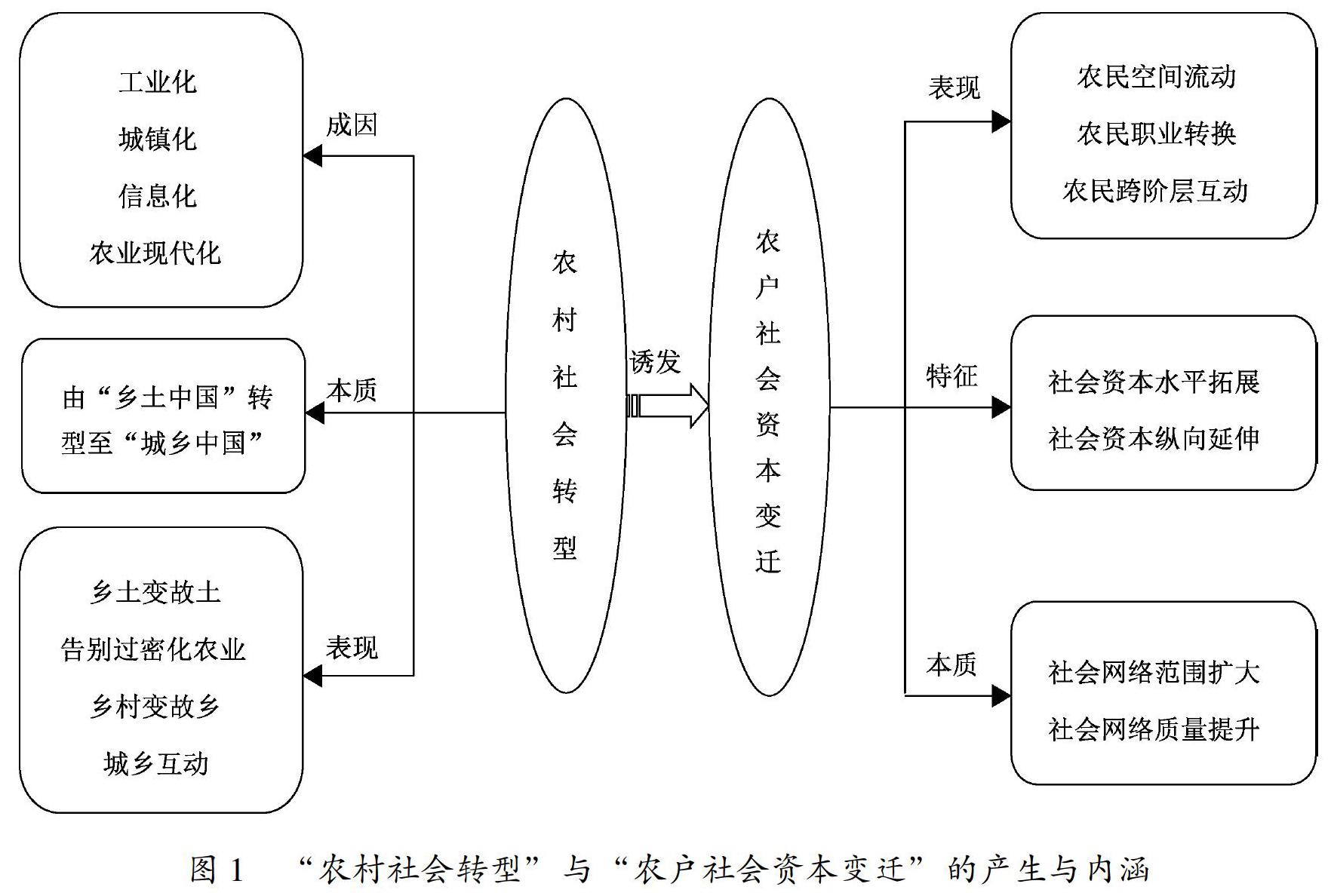

虽然叶静怡、周晔馨和谢家智等敏锐地捕捉到了农户社会资本的结构变迁[3-4],但不足的是,他们仅仅将视野放在社会资本水平方向的拓展上,缺乏洞察分析农户社会资本的纵深演进。事实上,随着中国经济社会发展,农民市民化、农民子女考入大学、资本下乡、政府官员下沉服务触角(如派驻扶贫工作队、扶贫第一书记等),农户的社会关系不再局限于网络水平拓展,还发生着社会网络的纵向延伸。权利贫困、机会贫困是重要致贫原因,而拥有政府机关、金融机构等上层社会资源,有利于农民获取战略性利益(如获取经济机会、金融机会、就业机会,提升人力资本等),如图1所示,这类社会资本对农民的发展更具影响力,而在巩固全面脱贫、全面小康成果的起步阶段,提升农户发展能力恰恰是极为重要的[5]。

2020年,我国取得现行标准下农村贫困人口全部脱贫的历史性成就,但也面临着脱贫人口返贫风险的考验,贫困脆弱性成为新的研究热点与实践难题。贫困脆弱性程度取决于主体遭受风险冲击特征以及风险应对能力[6]。理论上,风险应对与化解手段主要有三类:一是健全的社会保障制度,由国家为农户平滑风险冲击;二是由农户通过在正规金融市场上的储蓄、信贷和保险行为,实现资金的跨时期转移,进而实现风险在风险较小期与风险较大期之间的相互分担,以此来应对风险[7-9];三是由农户依靠社会资本等非正规手段,通过收入转移和互惠借贷,实现风险在空间上的相互分担,熨平收入和消费在各个主体之间的差距,实现风险共担[10-12]。但是,城乡发展不平衡背景下,农村社会保障制度、农村金融发展滞后,农户的正规保障程度低,而社会资本在规范制度不足的社会环境中发挥重要作用[13],乃至农户在面临着权力、机会、能力贫困的背景下,更多地需要依赖非正式社会制度来解决生存发展问题[14]。因此,有效运用非正式制度管理风险,对于防止农户返贫意义重大。

鉴于此,本文拟在已有研究的基础上,基于“乡土中国”向“城乡中国”转型引发的社会资本变迁现实,进一步研究社会资本影响贫困脆弱性的机理与效应,并实证检验不同类型社会资本对贫困脆弱性影响效应的差异。本文的主要贡献在于:

①立足农村社会转型背景,捕捉了农户社会资本水平拓展与纵向延伸的变迁现实,并基于社会资本可利用度视角,构建不同类型社会资本度量指标体系,拓展了农户社会资本理论研究范畴。

②基于社会资本变迁实际,从影响效应、作用机制、组间异质效应多维度研究不同类型社会资本影响贫困脆弱性的异质性。

③基于脆弱性内核“风险与风险应对”,创新构建贫困脆弱性度量模型,并据此展开社会资本异质性影响贫困脆弱性效应差异研究。

二、文献回顾与述评

社会资本作为农户生计资本的重要构成维度,对非農就业、收入增长与贫困缓解、经济地位提升与收入差距缩小等方面具有重要影响[15-17]。虽已有研究成果表明,社会资本具有重要的经济与社会功能,但与一般反映福利水平的收入、消费等经济指标不同,贫困脆弱性作为度量人们陷入贫困的风险,代表的是福利水平低于贫困标准的潜在可能而不是福利本身,那么社会资本能否发挥作用?如果能,其功效能有多大以及是如何发挥作用的?社会资本缓解贫困脆弱性是否具有异质性?

在社会资本能否缓解贫困脆弱性问题上,已有众多研究成果指出社会资本能够缓解贫困脆弱性,社会资本较充足的家庭,能够获得更多的经济福利,能够形成更宽广的风险分担体系[6],进而降低陷入贫困的概率[18]。在社会资本缓解贫困脆弱性具体效应大小上,徐戈等利用连片贫困地区的秦巴山区实地调查数据,实证研究发现每降低一个单位的社会资本,贫困脆弱性将上升7.95%[19];杨文等基于“中国家庭动态跟踪调查”(CFPS)2007和2008年测试数据,实证得出社会资本对家庭贫困脆弱性的回归系数为-0.3565,即社会资本每增加一个单位,将降低0.3565个单位的贫困脆弱性[20]。但因社会资本需要投资,比如当前我国农民面临着负担较重的人情往来礼金负担,且在“攀比效应”等机制作用下,中下层农户在“人情”、“面子”上向上层富农看齐[21],导致社会资本缓贫效应在一定程度上被抵消,社会资本在抵御意外冲击、分担贫困风险方面没有起到显著的积极作用,甚至增加中下层农户致贫的可能性[22]。

已有研究主要沿着增加收入和缓释风险两条线路,展开社会资本影响贫困脆弱性作用机制探究。世界银行认为,发展中国家安全保障体系往往不够健全,特别是农村地区居民几无保障,作为非正规市场机制的社会资本,能够发挥正式保险制度的效用,减轻贫困脆弱性[6]。家庭的社会网络不仅能够直接增加收入降低贫困脆弱性,而且还能够促进就业、发挥“分担风险”功能抵消家庭承受的负向冲击的影响而间接地降低贫困脆弱性[20,23],乃至规避风险、消减风险[14]进而降低贫困脆弱性。但是,涂冰倩等基于中国家庭收入调查2013年数据,实证研究了“社会资本→健康冲击→贫困脆弱性”,发现社会资本不能通过缓解健康风险冲击来降低贫困脆弱性,其可能原因在于农村医疗保障制度逐渐健全,且大病(大额支出)往往只能依靠自身储蓄而难以得到社会网络有效的分担[24]。

胡金焱研究基于社会资本的民间借贷对贫困脆弱性的影响,发现社会资本不能通过非正规借贷机制来降低贫困脆弱性,其潜在原因可能是因为虽然社会资本能够促进非正规借贷,但短期内流动性缓解难以从根本上促进农户财富提升[25]。

社会资本缓解贫困脆弱性是否具有异质性?社会资本被称为“穷人的资本”,尤其是对于特别穷的农户,社会资本的作用更大[16]。但也有研究认为,高收入农户社会资本的拥有量和回报率都高于低收入农户,财政金融资源下乡中较为明显的“精英俘获”现象[26],充分表明社会资本并非是“穷人的资本”,而是“富人的资本”[27]。同时,郭晓莉等基于陕西省生态移民的实地调查数据,得出邻里型社会资本与亲友型社会资本的作用存在异质性,前者对高脆弱性移民户的影响效应更大,而后者对中等脆弱性移民户的影响效应更大[28];而徐戈等在社会资本、收入多样化与贫困脆弱性的关系探讨时,也发现社会资本因促进农户收入多样化而弱化了缓解贫困脆弱性效果[19]。

综上,虽然学界就社会资本影响贫困脆弱性作了较多研究,但尚未就作用机制、影响效应等达成共识。特别是,我国农村社会结构正处于深刻变革期且已进入“城乡中国”新阶段,农户的社会资本随之发生着深刻的变化,呈现出社会资本水平延展与纵向延伸的变迁特征,由此,不同类型的社会资本影响贫困脆弱性的机制与效果亟待探索。

三、研究假设的提出

基于我国由“乡土中国”向“城乡中国”转型引发的社会资本变迁特征事实,借鉴伍尔考克(Woolcock)[29]及世界銀行新千年发展报告[6]提出的社会资本分类方法,本文将社会资本划分为紧密型(bonding)社会资本、联系型(linking)社会资本和桥接型(bridging)社会资本。

紧密型社会资本是指基于血缘、亲缘和地缘而形成的社会资本,亦被称为传统型社会资本[3]或地域型社会资本[4]。这类社会资本具有结构稳固、关系紧密、资源同质、网络封闭的特征。改革开放以来的农村社会变迁过程中,村庄空心化、乡村社会原子化现象日益显著,农村居民基于传统较为封闭的以农为本、以地为生的互动往来不断减少,甚至出现“农二代”离土、进城、不回村[1],农民与农民、农民与村庄的基本社会联结削弱,传统“礼法社会”约束力逐渐羸弱,基于血缘、地缘以及人情关系的所谓“社会资本”衰减。加之青壮年劳动力大多外出务工,“386199”人群留守乡村(甚至“3861”群体也离村了),留守群体的意识、能力、资源、禀赋等方面的不足,制约着村庄合作意识与协作能力,村庄的凝聚力、向心力极大地被削弱,导致乡村 “社会关系衰退”与“组织衰败”景象丛生[30]。虽然紧密型社会资本随着“乡土中国”转型而衰减,但是外出务工“同乡抱团”[31]的“同群效应”[32],春节走亲访友、红白喜事人情往来等社会资本维系载体的活动依然盛行,这些都表明村域互动依然是非常重要的场域互动,传统社会资本并没有枯竭。因此,基于互惠、互信、互助的风险分担、收入提升功能依然对于农户非常重要。同时,因紧密型社会资本网络成员资源同质、网络封闭等特征,使得其对经济能力提升较为有限[27],更多地发挥互惠互助的风险分担功能[6],进而降低陷入贫困的概率[18]。

联系型社会资本是指由水平组织和当权阶层之间形成的社会关系而产生的社会资本。在农民离土离乡外出就业过程中,农民的社会关系已逐步摆脱传统“血缘”、“地缘”的依赖,以业缘为纽带的社会关系网逐步构建,拓展了农户社会资本[33]。同时,随着信息技术的发展,电脑、智能手机等硬件及微信、QQ等应用程序向农村农民渗透,互联网逐渐成为孕育农户社会资本的新阵地[34-35],农民的“朋友圈”不断拓宽。因此,联系型社会资本极大地拓宽了农户的信息渠道、知识获取渠道,进而影响着农户的风险管理与收入增长。虽然联系型社会资本意义重大,但是因农户的务工地区、务工单位不稳定性,联系型社会资本具有网络开放、资源异质、关系松散的“弱关系”特征[36],更多地局限于通过信息机制来促进农户就业创业、参与金融保险、改善风险管理行为,进而来缓解贫困脆弱性,直接分担风险的功能的作用可能较为有限 [37]。

桥接型社会资本是指由处于不同阶层的成员构成的社会网络而形成的社会资本。比如农村居民与政府官员、金融机构等联结形成的社会资本,因而桥接型社会资本具有脱域性、异质性、高能性的属性特征。桥接型社会资本更多的是提供发展机会、助力能力提升、指导经济行为,需要农户自身具有较强的机会承接能力,但是农村阶层内部分化和“精神俘获”现象,制约着中下层农户经济机会的获取 [38],呈现出社会资本缓解贫困、增加收入存在门槛效应 [39]。同时,阶层固化、寒门难出贵子等残酷现实,都表明普通农户桥接型社会资本的拓展较为困难,虽然在国家号召和文化熏陶下,虽有捐赠等爱心活动,但因地位不对等,互惠互助机制难以建立,因而直接分担风险的可能性相对较弱。

2.变量设定

(1)被解释变量:贫困脆弱性。世界银行提出贫困脆弱性是指个体或家庭由于遭受风险冲击导致福利水平下降到贫困标准以下的可能性,系“对冲击复原性的测度” [6]。后续研究基于世界银行这一定义所包含的风险和福利两大要素展开了深化拓展,相应地形成了贫困脆弱性研究的风险流派和福利流派。风险流派突出风险冲击对个人或家庭福利水平造成的客观或主观影响,并提出了期望风险的脆弱性(VER)和期望消费的脆弱性(VEU),前者认为贫困脆弱性为个人或家庭的福利水平对风险冲击所展现出的敏感性[40],后者认为贫困脆弱性是个人或家庭在不确定性条件下,福利期望所带来的效应低于贫困线标准福利的效应的情形[41]。以周士理(Chaudhuri)为代表的福利流派则强调福利水平波动性研究,认为贫困脆弱性是个人或家庭未来福利水平低于贫困标准的可能性,并提出了期望贫困的脆弱性(VEP)[42]。在贫困脆弱性测度上,VER、VEU、VEP分别用风险敏感性、福利效应缺口、陷入贫困概率表示贫困脆弱性,风险敏感性越强、效应缺口越大、陷入贫困概率越高,则脆弱程度越深。因基于VEP的测度模型能够适应截面数据,而农村地区的微观调查往往又难以获得多年期数据,且测度的未来陷入贫困可能性具有客观可比较等优点,因此得到广泛应用。但是,VEP偏重关注贫困脆弱性所导致的福利后果——未来陷入贫困,而忽视贫困脆弱性核心构成要素——风险,更未考虑风险冲击与风险应对动态作用过程 VEU、VER也仅强调风险冲击及其影响,风险应对仅作为贫困脆弱性的影响因素加以分析,而且其度量结果不能识别人们未来陷入贫困的风险。。事实上,风险仅是脆弱性的诱因,风险应对能力不足才是脆弱性的本质[43],风险冲击导致福利水平下降程度及是否由此陷贫是脆弱性的结果。基于此,本文在VEP基础上,提出风险“冲击—应对”型贫困脆弱性概念,即贫困脆弱性是个人或家庭在未来一定时期内,因风险扰动,在风险冲击与风险应对机制相互作用下,经风险冲击、风险抵御与适应恢复完整的“风险‘冲击—应对链”作用过程后,福利波动程度及由此陷入贫困的可能性。

第三步:假定农户家庭人均福利服从对数正态分布,利用模型(6)测度贫困脆弱性。

贫困脆弱性测度过程中,还需选定福利水平的衡量指标和设定贫困线、贫困脆弱线。参照张栋浩和尹志超等的研究[47],本研究选择消费来度量农户家庭贫困脆弱性,主要理由在于,收入标准界定的贫困难以在模型中控制收入变量,由此可能引发内生性问题,同时,微观调查中消费数据能够较好地代表家庭福利水平,而因受访主体理解偏差等原因,收入数据往往存在不准确性问题[48]。同时,模型中涉及的风险冲击力用灾害、市场、教育、就业、赡养等农户家庭内外风险来综合反映,风险抵御力用社会保障、市场保障参与和资产拥有情况来综合反映,风险抗逆力用农户恢复发展能力、恢复发展机会来综合反映。

贫困线采取世界银行提出的人均消费1.9美元/天和3.1 美元/天两个消费标准,并经购买力平价、物价指数调整后,将人均年消费2809元和4584元作为2018年贫困线。万广华、等选择50%作为贫困脆弱线(即若未来陷入贫困概率大于50%视为脆弱)[49],但基于3FGLS测度贫困脆弱性适应的是截面数据,而贫困脆弱性度量又与期限选择密切相关,近年来,学界采取经期限折算的概率值作为脆弱线[50],常用做法是将50%的概率值折算成家庭在未来两年内陷入贫困的概率值29%[51],本文也采取29%作为脆弱线。

(2)核心解释变量:社会资本。社会资本度量研究中,众多研究将其操作化定义为“行动者在行动中获取和使用嵌入在社會网络中的资源”[52-53]。但是,社会网络、网络资源不等于社会资本,前者是社会资源的载体,后者系潜在可利用的社会资源的规模,社会网络资源能否被个体获取和使用是关键。因构成社会网络的众多个体的结构位置、网络位置、行动目的和集体特征差异等因素影响,不同个体在获取和使用社会网络资源时,所获取的网络资源并非同质,也即是不同主体受制于自身条件约束与集体环境差异[54],实际拥有和网络潜在最大可利用社会资本存在差异。基于此,本研究借鉴李文龙等的做法[55],基于社会资本可利用度的视角,构建包括社会网络地位、社会网络强度、社会网络规模、社会信息交换、社会网络环境的社会资本度量评价体系。

紧密型社会资本属于“地域型”传统社会资本,故选取“您在本地的社会地位”测度农户靠近社会网络桥梁位置的程度(即网络地位),“人缘关系有多好”测度农户社会网络关系强度,“人情礼支出”测度农户社会网络规模,“每月手机费”测度农户社会网络信息交换效率,“对邻居信任度”测度社会网络发展的非正式环境完善程度,详见表2所示。

联系型社会资本产生的背景是因农民外出务工等原因而形成的业缘、趣缘的社会网络关系。给予他人帮助越多,说明其经济实力、社会地位越高,故选取“给其他人(朋友、同事等)经济帮助”测度社会网络地位;得到他人的帮助、恩惠越多,则表明关系越密切、关键时刻能够得到的帮助越多,故选取“其他人(朋友、同事等)给的钱”测度社会网络关系强度;农户的联系型社会资本主要通过外出务工以及加入社会团体的渠道获得,故采取“家中是否有人外出打工”、“是否是工会、个体劳动者协会、宗教信仰团的成员”的综合情况测度社会网络规模;互联网时代,随着微信、QQ成为人们社交的主流工具,而基于业缘等形成的联系型社会资本,较为松散是其典型特征,故选取“使用互联网社交频率”测度社会网络信息交换效率;作为王文涛提出的脱域型社会资本[33],即联系型社会资本构建的基础的“生人社会”,故选取“您对陌生人的信任度”测度社会网络发展的非正式环境完善程度。联系型社会资本度量指标体系及赋值详见表3所示。

对于农户来讲,与政府机关、事业单位、国有企业等体制内人员建立社会关系,形成桥接型社会资本,有助于获得提升发展权利与机会乃至直接获得诸如财政补贴等货币性资源,与金融机构从业人员建立社会关系有利于获取金融资源,进而实现家庭发展,与城市居民建立社会关系有利于农户获取“二元结构”环境中城市有、农村无的资源。教育是农户实现阶层跨越的主要途径,也是农户跨阶层拓展社会关系的重要基础,故选取“家中是否有大学专科及以上学历的成员”测度社会网络地位;关键时刻是否能够得到政府和社会的帮助,展现着农户的桥接型社会网络的关系强度,故选择“是否收到政府补助/社会捐助”测度社会网络强度;党员身份、军人身份及城市户口是桥接型社会资本形成的重要载体与纽带,故选取“家中是否有党员、退伍军人及非农户口成员”测度社会网络规模;因官方信息传递具有单向性特征,故选择“通过电视台/网络了解政治频率”测度社会信息交换效率;信任是非正式环境完善程度的重要表征,而桥接型社会资本为不同阶层之间的社会关系,作为农户来讲,其表现为对上层阶层的信任度,故选取“对本地政府官员的信任度”测度社会网络非正式环境完善程度。桥接型社会资本度量指标体系及赋值详见表4所示。

(3)控制变量。

遵循已有权威文献做法,结合数据可得性,本研究的控制变量分为个体特征、家庭特征和地区特征三个层面。个体特征包括财务回答人(识别为户主)年龄及年龄平方、性别、婚姻、教育程度、宗教信仰和健康状况;家庭层面包括相对经济状况、家庭人口结构、家庭规模及家庭规模平方;地区层面加入了东、中、西部及东北地区虚拟变量及是否属于少数民族区虚拟变量。控制变量的设定与赋值方法如表5所示。

3.数据来源

本研究采用中国家庭追踪调查(CFPS)数据,除灾害风险、非农经济比重两个社区指标采用2014年数据外,其他指标均使用2018年数据。CFPS详细调查了家庭收入、消费、就业、资产等经济情况,家庭成员教育、婚姻、年龄等人口结构特征情况,家庭参与经济与金融的机会,以及社会规范、信任、网络等情况,能够较好地满足本研究需要。本研究采用CFPS 2018年的农户家庭样本,剔除无效样本(包括信息无效、数据缺失等情况)后,共得到2926个样本。对于风险冲击力、抵御力、抗逆力和紧密型、联系型、桥接型社会资本等6个潜变量,取因子分析法进行测度。

表6汇报了实证研究中,2926个样本涉及的变量的描述性统计情况。1.9美元贫困标准下,农户平均陷贫概率达19.85%;29%的脆弱标准下,约有25.53%的人口处于脆弱状态。同时,从部分控制变量统计情况来看,户主(财务回答人)教育程度为 0.7990,说明农户文化程度较低(平均水平低于初中学历);宗教信仰平均值为0.0345,说明样本中仅有3.45%的户主(财务回答人)有宗教信仰;健康状况平均值为2.8069,说明农户总体健康水平处于“一般”状态;家庭结构平均值为0.3793,即1个劳动力抚养/赡养0.3793个人,说明父代在为子代抚育孙代现象较为普遍。此外,是否处于中西部地位平均值为0.6504(即65.04%的样本分布在中西部地区),说明样本主要分布在中西部地区,这与我国贫困人口分布较为一致,且是否为少数民族地区的平均值为0.1350(即13.5%的样本分布在少数民族地区),说明样本中涵盖了较大比重的民族集聚区农户,而民族地区贫困集聚是我国较为典型的贫困分布现象,因此,样本总体选择较为合理。

五、实证研究结果

1.影响效应估计

(1)基准回归。

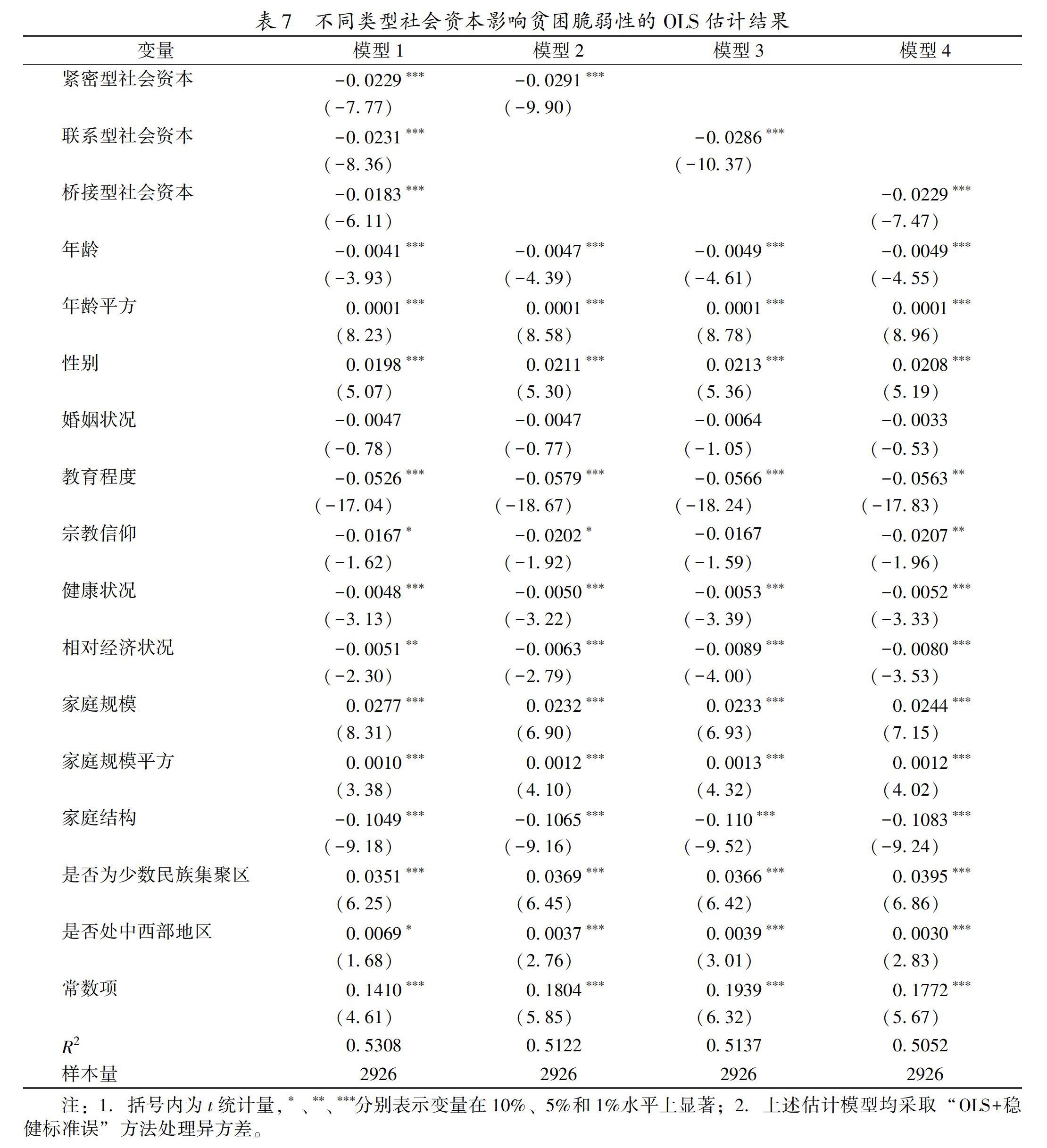

表7汇报了不同类型社会资本对贫困脆弱性的OLS估计结果,其中贫困脆弱性为基于1.9美元贫困线标准下农户陷入贫困的概率。结果显示,无论将紧密型、联系型、桥接型社会资本共同纳入模型,还是独自纳入模型,三种类型的社会资本估计系数均显著为负,表明三类社会资本均有助于降低贫困脆弱性。从OLS估计系数来看,紧密型社会资本与联系型社会资本的影响效应大小基本一致,桥接型社会资本的影响效应略小,这可能是因为随着农村社会变迁,农村劳动力的社会流动性显著增强[33],因而以业缘而形成的联系型社会资本逐渐成为农户社会资本的重要构成维度,与此同时,紧密型社会资本随着“乡土中国”向“城乡中国”演变[1]而逐渐微弱,而“弱关系”在就业中发挥着重要作用[56],且紧密型社会资本衰而未亡,故两种社会资本扮演着类似作用。而桥接型社会资本的影响效应要略小,其可能的原因在于农村社会的变迁在带动农户向上纵向拓展社会关系较为有限,进而导致农户的桥接型社会资本积累没有联系型社会资本显著,从而影响效应也相对要弱。

从控制变量看,①户主特征。农户贫困脆弱性与户主的教育程度、健康状况、宗教信仰负相关,表明户主受教育程度越高、健康状况越好、拥有宗教信仰,越不易陷入贫困;农户贫困脆弱性与户主性别呈正相关,即男性户主反而贫困脆弱性更高,这与部分已有研究结论相左,可能的原因是女性户主风险偏好更低,进而家庭经营更为稳健,从而陷入风险的可能性更低;户主的年龄平方四个模型估计结果均显著为正,表明农户贫困脆弱性与户主年龄增长呈现先减后增的“U”型规律;户主婚姻状况回归系数在四个模型中均未通过显著性检验,表明农户贫困脆弱性与户主婚姻状况无关,这与王修华等的研究结果[57]一致。②家庭层面特征。四个模型估计结果均表明农户贫困脆弱性与家庭结构相关,即家庭劳动力占比越大贫困脆弱性反而更高,这一“反常”结论的可能原因在于,因农户文化程度较低,无论是外出务工还是务农,从事的多是重体力活,而务工多是从事危险性较高的工作,而务农虽然人身风险相对较小但农业风险大,因此劳动力越多反而风险更大[57];家庭规模平方显著为正,基本表明农户家庭规模偏小或过大均不利于降低贫困风险;农户相对经济状况显著为负,表明相对经济地位越高贫困脆弱性越低。③区域特征。

四个模型估计结果均表明地处中西部地区、少数民族集聚区的农户贫困脆弱性更高,表明区域因素是贫困脆弱性生成的重要原因。

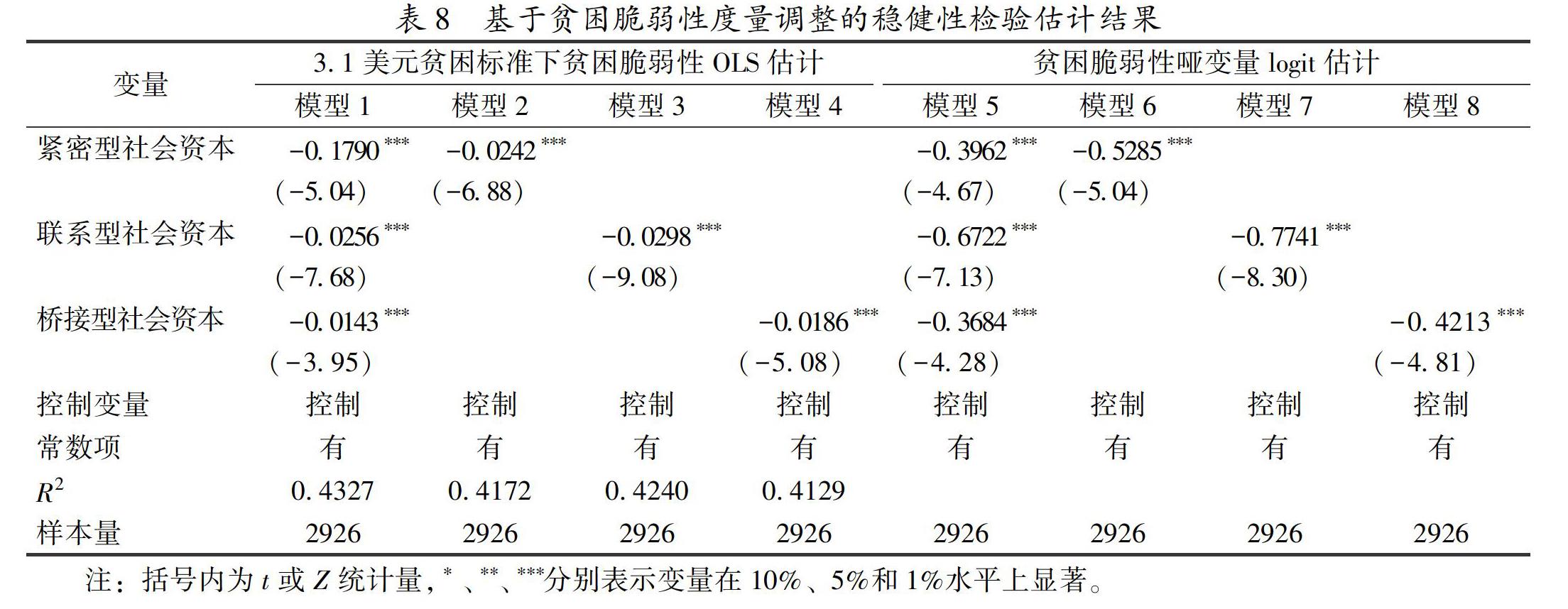

(2)稳健性检验。首先是基于贫困脆弱性度量调整的检验。一是基于不同贫困标准下贫困脆弱性的檢验,即将3.1美元贫困标准下陷入贫困概率作为被解释变量。二是基于贫困脆弱性哑变量的检验。即不再直接以农户未来陷入贫困的概率作为被解释变量,而是设定未来陷入贫困的概率是否超过脆弱线的临界值(29%),将脆弱与不脆弱哑变量作为被解释变量,然后采取logit方法进行估计。

表8汇报了基于贫困脆弱性度量调整的稳健性检验估计结果。结果表明,无论是提高贫困标准度量的贫困脆弱性,还是将贫困脆弱性度量改为是否脆弱哑变量,紧密型、联系型与桥接型社会资本依然显著负向影响贫困脆弱性,证实了基准回归结果具有稳健性。

再来看基于内生性控制的检验。实证研究中需要重点关注内生性问题,针对内生性的反向因果、遗漏变量和测量误差三种成因,本研究事实上已经做了一定的处理。一是被解释变量“贫困脆弱性”是农户家庭未来陷入贫困的可能性,而社会资本衡量的是当前情况,因此理论上以当前的解释变量预测未来的被解释变量,应该内生性问题有所减弱[47]。二是采取了综合指数以弱化单一维度的社会资本指标引发的潜在内生性影响,更多地选取不直接受财富、收入水平影响或受其影响较弱的信任、规范等维度指标[58]。虽然如此,考虑到微观调查数据容易产生选择性偏误、测量误差和双向因果等引发内生性的问题,如果完全不考虑内生性问题,则所得到的研究结论科学性值得商榷[59]。因此,采取工具变量法再次进行稳健性检验。

参照张爽的做法[16],选取农户所在村除该农户之外的其他样本农户的平均社会资本作为工具变量。同时,如果村所在样本太少,则计算出来的其他农户社会资本平均情况可能不够具有代表性,选取农户所在村具有10个及以上样本的作为有效样本,最终得到175个社区、2244个农户家庭的样本。

表9一阶段估计结果显示,不同类型的村域社会资本显著正向作用于农户社会资本,一阶段F统计值也高于临界值,说明将村域社会资本作为农户社会资本的工具变量是合理的。同时,估计系数较大,表明村域社会资本能够显著促进农户社会资本的形成。

表10二阶段估计结果表明,紧密型、联系型社会资本影响贫困脆弱性的结论在2SLS估计中依然成立,但是桥接型社会资本对贫困脆弱性的估计系数在2SLS估计中不显著为负。表明紧密型社会资本、联系型社会资本的确有助于缓解贫困脆弱性,且村域内农户的这两类社会资本能够通过“传递”、“转移”的形式惠及其他农户。但是桥接型社会资本的回归系数不显著,而工具变量选择的合理性又通过检验,这并不是推翻了前述估计结果,事实上,将桥接型社会资本变量替换为“户主政治面貌”后,估计系数依然显著为负。其潜在原因在于与紧密型社会资本、联系型社会资本性质不同,桥接型社会资本可能难以在农户之间发生“传递”与“转移”,即桥接型社会资本难以产生外溢性。例如:假设农户A拥有政府工作人员B的社会关系,其能够通过B提供信用保证而获取银行贷款,但是B是以个人信用为保证的,一旦A违约(不管是主动还是被动)则银行将要求B代为履行偿还义务,因此作为理性人B一般不会因A将其介绍给其他农户而承担担保义务,但是联系型社会资本则不然,例如一个村民C拥有村外部的社会关系(如工友D),工友D提供的就业信息很容易分享、传递给村内其他农户。

同时,在稳健性检验中,联系型社会资本估计系数最大,紧密型社会资本次之,桥接型社会资本最小,甚至在工具变量法估计中,联系型社会资本的估计系数是紧密型社会资本估计系数的近两倍,这与王文涛的研究结论[33]是一致的,即可以认为相对于传统地域型社会资本,新型脱域型社会资本功效更强,进而缓解贫困脆弱性的功效也就越强。至此,验证了研究假设1。

2.影响机制检验

本部分拟检验不同类型社会资本缓解贫困脆弱性的作用机制是否具有异质性。根据已有研究成果,社会资本主要通过风险缓释与收入增长机制影响贫困脆弱性。收入指标选取较为成熟、统一,本文也遵循现有研究做法,选取农户人均收入来衡量。根据灾害社会学理论,风险为风险致灾力与风险应对能力的对比,即:风险因子冲击仅仅是诱因,风险应对能力不足才是根本[43],因此,本文借助灾害社会学的关于风险内涵,将“风险”理解为“风险暴露度”(或言“风险敞口”) 风险暴露度为社会灾害学研究脆弱性提出的概念,类似于财务管理、金融管理上的“风险敞口”概念。的概念,并借鉴灾害学的做法,提出如下风险计算公式:

Risk=Risk_imp-(Risk_res+Risk_rev)(12)

其中,Risk表示风险水平,Risk_imp表示风险冲击力,Risk_res表示风险抵御力,Risk_rev表示风险抗逆力。

不同类型社会资本直接对贫困脆弱性的估计结果,即不同类型社会资本影响贫困脆弱性的总效应,已在表7中汇报。表11汇报了不同类型社会资本对风险、收入两个中介变量的估计结果。估计结果显示,紧密型、联系型与桥接型社会资本均能显著地作用于风险与收入,其中,社会资本负向作用于风险,表明社会资本越丰富,越有利于降低风险暴露度,社会资本是农户重要的风险管理手段;社会资本正向作用于收入,表明社会资本越丰富,越有利提高收入水平,社会资本作为一种资本,具有生产性属性,能够助力农户增加收入。

表12汇报了社会资本、中介变量风险与收入对贫困脆弱性的估计结果。结果显示,纳入中介变量后,不同类型社会资本、中介变量估计系数均显著,表明三类社会资本均能通过风险缓释、收入增长机制缓解贫困脆弱性。

表13汇报了不同类型社会资本对贫困脆弱性的影响效应构成情况。统计结果显示,虽然不同类型社会资本均主要通过收入增长机制缓解贫困脆弱性,但不同类型社会资本对贫困脆弱性影响效应存在一定的异质性,紧密型社会资本、桥接型社会资本的直接效应占比较大,这可能是因为紧密型社会资本通过互惠、桥接型社会资本通过馈赠(或言施舍)等机制作用于贫困脆弱性,而联系型社会资本作为一种同质、松散型的社会资本,更多地可能通过信息机制影响贫困脆弱性,故其直接效应相对较小。验证了研究假设2。

3.组间异质效应检验

因不同类型社会资本的性质不同,且已有研究表明社会资本减缓贫困具有门槛效应。为此,进一步对不同类型社会资本缓解贫困脆弱性的组间效应进行检验。一方面,按脆弱程度分为高脆弱组(1.9美元贫困线、29%脆弱线标准下脆弱农户)、低脆弱组(3.1美元贫困线、29%脆弱线标准下不脆弱农户)和中脆弱组(其他农户);另一方面,按贫困程度分为绝对贫困组(1.9美元贫困线标准下贫困农户)、相对贫困组(1.9美元贫困线标准下不贫困但3.1美元贫困线标准下贫困的农户)和非贫困组(3.1美元贫困线标准下非贫困农户)。

表14组间异质效应估计结果显示,紧密型、联系型、桥接型社会资本在组间异质效应上存在明显的分化现象。一是紧密型社会资本对低脆弱组缓解贫困脆弱性的影响效应不显著,而联系型社会资本对高脆弱组影响效应不显著,桥接型社会资本对不同脆弱组的影响效应均显著。二是桥接型社会资本仅对非贫困组的影响效应显著,而紧密型、联系型社会资本对不同贫困程度组的影响效应均显著。这可能是因为紧密型社会资本作为一种资源同质属性较强,互助互惠的风险分担是其发挥作用的重要机制,但对低脆弱农户因贫困风险较低,故而效应有限;联系型社会资本作为一种松散型社会资本,更多地是通过信息机制发挥作用(事实上,将风险冲击力直接作为中介变量时,联系型社会资本的中介效应不显著),而高脆弱组的农户更多的需求可能是风险应对,故而影响不显著;桥接型社会资本作为一种高能社会资本,其发挥作用是农户具有较强的资源承接能力,而绝对贫困、相对贫困农户资源承接能力有限,故而桥接型社会资本难以发挥作用。为确保估计效果的稳健性,本文还采用分位数回归、工具变量法,以及将农户分为脆弱组与非脆弱组、贫困组与非贫困组进行组间异质效应检验,均支持上述研究结论,特别是分位数回归表明紧密型社会资本缓解高脆弱、绝对贫困农户的效应显著更大。验证了研究假设3。

六、研究結论与启示

伴随“乡土中国”向“城乡中国”转型,农户社会资本沿着水平拓展与纵向延伸变迁,形成农户社会资本传统与新型、地域与脱域、同质与异质并存,乃至新型、脱域、异质社会资本占主导的新格局。基于此,本文提出将农户社会资本分为紧密型、联系型和桥接型三种类型,并立足社会资本可利用度的视角,构建了社会资本度量指标体系,对不同类型社会资本影响贫困脆弱性的效应差异进行比较研究。

研究结果表明:一是不同类型的社会资本均能缓解贫困脆弱性,但总体上水平拓展形成的联系型社会资本的功效相对更大,紧密型社会资本次之,桥接型社会资本最小,表明在“城乡中国”新社会背景下,农户社会资本的缓解贫困作用发生了较大变化。二是不同类型社会资本均主要通过风险缓释、收入增长两大机制影响农户贫困脆弱性,但是因不同社会资本性质不同,使得作用机制存在一定差异,具体表现为联系型社会资本的中介效应占比更大(高达85.87%)。三是不同类型社会资本缓解贫困脆弱性均有一定的作用条件,使得不同人群在不同类型社会资本缓解贫困脆弱性中获益不均等,紧密型社会资本对低脆弱农户、联系型社会资本对高脆弱农户、桥接型社会资本对贫困农户(包括绝对贫困和相对贫困)的影响效应不显著。

因此,基于进入“城乡中国”新阶段、农户社会资本新格局的事实,在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中,要特别关注社会关系管理的非正式制度安排,助力农户拓展提升社会资本。一是助力农户拓展社会关系网。通过弘扬传统乡村文化、促进城乡“二元”制度改革、深化农村土地制度改革、健全农民教育培训制度(包括基础教育和技能培训)、完善农民工市民化制度(如完善农民工市民化的“落户权”、“就业与收入权”、“居住权”、“社会保障权”、“子女教育权”等),以及加快农村信息化进程、建设智慧乡村,补齐农村信息基础设施短板,优化网络服务,畅通农民流动渠道,丰富农民社会交往方式,扩大交流机会,降低交流成本(如降低农村网络资费甚至对低收入农户、脱贫户执行减免网络资费的政策),进而在市场化、城镇化、信息化进程中,助力农户拓展社会关系网。二是助力农户提升网络质量。在精准脱贫阶段广泛推行的“第一书记”、“驻村工作队”、“对口帮扶”等制度要通过一定的形式继续发挥作用(例如调整为乡村振兴驻村“第一书记”等),确保不因脱贫攻坚战的胜利而段然抽离农户优质的社会资源。大力发展以专业合作社、股份合作社为主要形式的农村集体经济,促进农户市场参与,拓展高质量的社会网络。缩小城乡教育差距,继续强化贫困大学生专项招生、就业扶持制度,畅通阶层流动机制。建立健全城乡要素双向流动机制,带动“市民下乡”与“农民进城”双向互动,特别是要注重引导农村先进城群体加强与家乡的互动(例如贯彻执行农民的宅基地使用权可以依法由城镇户籍的子女继承制度),为农户积累桥接型社会资本创造条件。三是助力优化农户社会互动环境。引导农户积极参与村庄公共事务,加强乡村文化建设,建立顺应时代进步的优秀传统文化巩固提升机制,构建积极、开放的乡村文化,引导农户强化互信互助。促进农民工互动,农民工输入地的政府部门要着力引导工厂企业、社会组织针对农民工举办文体活动,农民工输出地的政府部门要加强农民工的组织力度(例如组织农民工相对集中于少数几个劳务输入地、集中于部分工厂企业务工就业,鼓励资助农民工举办联谊活动),为农民工互动交流搭建平台。健全农户市民化政策、易地扶贫搬迁政策,引导新市民、新村民积极参与迁入地社区、村庄活动,积极构建拓展新的社会关系,增强对迁入地政府、社会、社区(村庄)的信任。

参考文献:

[1]刘守英,王一鸽.从乡土中国到城乡中国——中国转型的乡村变迁视角[J].管理世界,2018(10):128-146.

[2]马红梅,陈柳钦.农村社会资本理论及其分析框架[J].经济研究参考,2012(2):10-19.

[3]叶静怡,周晔馨.社会资本转换与农民工收入——来自北京农民工调查的证据[J].管理世界,2010(10):34-46.

[4]谢家智,王文涛.社会结构变迁、社会资本转换与农户收入差距[J].中国软科学,2016(10):20-36.

[5]魏后凯.“十四五”时期中国农村发展若干重大问题[J].中国农村经济,2020(1):2-16.

[6]世界银行.2000/2001年世界发展报告——与贫困作斗争[M].北京:中国财政经济出版社,2001:135-170.

[7]LIGON E,THOMAS J P, WORRALL T. Informal insurance arrangements with limited commitment:theory and evidence from village economies[J].The Review of Economic Studies, 2002,69(1):209-244.

[8]ESWARAN M,KOTWAL A.Credit as insurance in Agrarian economies[J].Journal of Development Economicsl,1989,31(1):37-53.

[9]CYNTHIA K, TOWNSEND R.Kinship and financial networks,formal financial access,and risk reduction[J].American Economic Review,2012,102(3):289-293.

[10]JEANPHILIPPE P.Mutual insurance as an elusive concept in traditional rural society[J].Journal of Development Economics,1997,33(6) :764-796.

[11]馬小勇,白永秀.中国农户的收入风险应对机制与消费波动:来自陕西的经验证据[J],经济学(季刊),2009(4):30-47.

[12]陈传波.中国农户的非正规风险分担实证研究[J]. 农业经济问题,2007(6):22-28.

[13]世界银行.2015年世界发展报告——思维、社会与行为[M].北京:清华大学出版社,2015:49-64.

[14]KNACK S. KEEFER P.Does social capital have an economic payoff?: a crosscountry investigation[J].Quarterly Journal of Economics,1997,112(4):1251-1288.

[15]GROOTAERT C.Social capital,household welfare and poverty in Indonesia[R]. Local Level Institutions Working Paper,No.6,1999.

[16]张爽,陆铭,章元.社会资本的作用随市场化进程减弱还是加强?——来自中国农村贫困的实证研究[J] .经济学(季刊),2007(2):188-209.

[17]丁冬,傅晋华,郑风田.社会资本、民间借贷与新生代农民工创业[J].华南农业大学学报(社会科学版),2013(3):55-61.

[18]刘一伟,汪润泉.收入差距、社会资本与居民贫困[J].数量经济技术经济研究,2017(9):75-92.

[19]徐戈,陆迁,姜雅莉.社会资本、收入多样化与农户贫困脆弱性[J].中国人口·资源与环境,2019(2):123-133.

[20]杨文,孙蚌珠,王学龙.中国农村家庭脆弱性的测量与分解[J].经济研究,2012(4):40-51.

[21]杨华,杨姿.村庄里的分化:熟人社会、富人在村与阶层怨恨——对东部地区农村阶层分化的若干理解[J].中国农村观察,2017(4):116-129.

[22]梁凡,朱玉春.资源禀赋对山区农户贫困脆弱性的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(3):137-146.

[23]徐伟,章元,万广华.社会网络与贫困脆弱性——基于中国农村数据的实证分析[J].学海,2011(4):122-128.

[24]涂冰倩,李后建,唐欢.健康冲击、社会资本与农户经济脆弱性——基于CHIP 2013数据的实证分析[J].南方经济,2018(12):21-43.

[25]胡金焱.民间借贷、社会网络与贫困脆弱性[J].山东师范大学学报(社会科学版),2015(4):17-27.

[26]温涛,朱炯,王小华.中国农贷的“精英俘获”机制:贫困县与非贫困县的分层比较[J].经济研究,2016(2):111-125.

[27]周晔馨.社会资本是穷人的资本吗?[J].管理世界,2012(7):83-95.

[28]郭晓莉,李录堂,贾蕊.社会资本对生态移民贫困脆弱性的影响[J].经济问题,2019(4):69-76.

[29]WOOLCOCK M.The rise and routinization of social capital,1988-2008[J].Annual Review of Political Science,2010,13(1):469-487.

[30]韓鹏云.农村社区公共品供给:国家与村庄的链接[D].南京:南京农业大学,2012:31-51.

[31]戴亦一,肖金利,潘越.“乡音”能否降低公司代理成本?——基于方言视角的研究[J].经济研究,2016(12):147-186.

[32]仇焕广,陆岐楠,张崇尚,等.风险规避、社会资本对农民工务工距离的影响[J].中国农村观察,2017(3):44-58.

[33]王文涛.农村社会结构变迁背景下的社会资本转换与农户收入差距[D].重庆:西南大学,2017:43-97.

[34]WILLIAMS D.On and off the “net:scales for social capital in an online era” [J].Journal of ComputerMediated Communication,2006,11(2):593-628.

[35]钟智锦.互联网对大学生网络社会资本和现实社会资本的影响[J].新闻大学,2015(3):30-36.

[36]匡立波,黄渊基.互联网+背景下社会资本“弱关系”与脱贫路径创新研究——基于湘西北“微善风”民间助学慈善组织的考察[J].学习与探索,2017(3):48-56.

[37]GRANOVETTER M.Economic action and social structure:the problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[38]仝志辉,温铁军.资本和部门下乡与小农户经济的组织化道路——兼对专业合作社道路提出质疑[J].开放时代,2009(4):5-26.

[39]刘彬彬,陆迁,李晓平.社会资本与贫困地区农户收入——基于门槛回归模型的检验[J].农业技术经济,2014(11):40-51.

[40]DERCON S, KRISHNAN P. In sickness and in health:risk sharing within households in rural Ethiopia[J].Journal of Political Economy,2000,8(4):688-727.

[41]LIGON E,SCHECHTER L.Measuring vulnerability[J].Economic Journal,2003,113(3):C95-C102.

[42]CHAUDHURI S,JALAN J,SURYAHADI A.Assessing household vulnerability to poverty from cross sectional data:a methodology and estimates from Indonesia[R/OL].Columbia University Discussion Paper, 2002.https://academiccommons. columbia.edu/doi/10.7916/D85149GF.

[43]ISDR.Living with risk:a global review of disaster reduction initiatives[R].Geneva,Switzerland:UN Publications,2004.

[44]MOORE K.Frameworks for understanding the intergenerational transmission of poverty and wellbeing in developing countiers

[R].CPRC Working Paper,Institute for Development Policy and Management,University of Manchester,2011.

[45]萬广华,章元.我们能够在多大程度上准确预测贫困脆弱性?[J].数量经济技术经济研究,2009(6):139-149.

[46]AMEMIYA T.The maximum likelihood and the nonlinear threestage least squares estimator in the general nonlinear simultaneous equation model[J].Econometrica,1977,45(4):955-968.

[47]张栋浩,尹志超.金融普惠、风险应对与农村家庭贫困脆弱性[J].中国农村经济,2018(4):54-73.

[48]DEATON A.The measurement of welfare:theory and practical guidelines[R].LSMS Working Paper,1981.

[49]万广华,章元,史清华.如何更准确地预测贫困脆弱性:基于中国农户面板数据的比较研究[J].农业技术经济,2011(9):13-23.

[50]WARD P.Transient poverty,poverty dynamics, and vulnerability to poverty:an empirical analysis using a balanced panel from rural China[J].World Development,2016,8(2):541-553.

[51]GUNTHER I, HARTTGEN K.Estimating households vulnerability to idiosyncratic and covariate shocks:a novel method applied in Madagascar[J].World Development,2009,37(7):1222-1234.

[52]BOURDIEU P.Le capital social:notes provisoires[J].Actes de la Recherche en Sciences Sociales,1986,11(3):2-3.

[53]COLEMAN J S.Foundations of social theory[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1990:197-241.

[54]彭文慧,李恒.社会资本的差异分配与农村减贫——基于山东、河南、陕西三省的调查分析[J].经济学家,2018(9):100-106.

[55]李文龙,林海英,金桩.社会资本可利用度及其影响因素研究——来自内蒙古农牧民的经验发现[J].经济研究,2019(12):136-151.

[56]GRANOVETTER M S.The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380.

[57]王修华,陈琳,傅扬.金融多样性、创业选择与农户贫困脆弱性[J].农业技术经济,2020(9):63-78.

[58]王晶.农村市场化、社会资本与农民家庭收入机制[J].社会学研究,2013(3):119-144.

[59]GERBER T P, MAYOROVA O.Getting personal:networks and stratification in the Russian labor market,1985-2001[J].American Journal of Sociology,2010,116(3):855-908.

[责任编辑 方 志责任编辑]