国土空间规划体系下城乡安全与防灾减灾规划课程教学模式探索

2021-09-12王威夏陈红王晓卓马东辉

王威 夏陈红 王晓卓 马东辉

摘要:

国土空间规划体系的提出,对城乡安全与防灾减灾规划专业教育教学也有了新的要求。从城乡安全与防灾减灾规划专业建设发展现状出发,综合分析目前城乡安全与防灾减灾规划专业的特点,以及国土空间规划对城乡安全与防灾减灾规划的影响,探讨国土空间规划体系改革背景下城乡安全与防灾减灾专业课程教学目标、内容与形式,打破原有的城乡规划专业教学思维模式,建立适合新时代国土空间规划体系要求的教学框架,培养新型城乡安全与防灾减灾规划专业人才。

关键词:国土空间规划体系;城乡安全与防灾减灾规划;教学模式

中图分类号:G6489 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2021)04-0125-09

2019年5月,中共中央、国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《若干意见》),将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,并强化国土空间总体规划对各专项规划的指导约束作用,标志着国土空间规划体系构建工作正式全面展开[1]。国土空间规划的战略目标紧紧围绕“两个一百年”奋斗目标,按照“五位一体”总体布局,落实国家重大战略决策部署,落实区域发展战略、乡村振兴战略、主体功能区战略和制度,依据全国国土空间规划纲要和京津冀协同发展要求,在科学研判地区发展趋势、面临问题和挑战的基础上,提出2035年国土空间发展目标,明确各项约束性和引导性指标[2-3]。

国土空间体系的变革,对规划行业产生了深刻的影响,也对城乡规划专业教学带来了一定的机遇与挑战。规划教育能否保证规划师在思维意识和技术能力上与规划转型背景下的国土空间规划接轨,取决于教育教学体系的课程模式和培养方式。为了使城乡规划专业的学生能紧跟时代步伐,掌握国土空间规划前沿知识,适应新时代国土空间规划体系要求,需要改革城乡规划专业课程,从知识体系、技能和素质能力上重构课程内容,落实中国空间规划管理变革的理论与实践需求,为培养适应社会发展的人才提出新的创新机制[4]。其中,城乡安全与防灾减灾规划作为城市安全与可持续发展的蓝图,在国土空间规划体系下属于专项规划的范畴,是一项综合性、系统性、复杂性的工作,涉及政治、经济、社会、自然等各个领域。新的国土空间规划体系包含了多方面的城市安全与防灾减灾的内容,如安全发展及可持续发展目标,强化底线约束和边界管控,注重风险防范,积极应对未来发展不确定性和提高规划韧性等[5-6]。无论是横向重大专项规划项目的设计,还是纵向国家、省、市、县、乡镇级的规划层级,以及总规、详规等规划类别,方方面面都與安全与防灾减灾息息相关。因此,在城乡规划专业建设过程中,也亟需同步改革城乡安全与防灾减灾规划课程教学模式,即在突出国土空间规划的战略性纲领性作用的同时,明确城乡安全与防灾减灾规划在自身领域内需要解决的专项战略问题,厘清国土空间规划和城乡安全与防灾减灾专项规划之间的关系,并从逻辑、技术等方面探索两者有机融合的教学模式,揭示不同规划层级或分区类型中安全与防灾减灾规划的管控内容与管控细则[7],培养能够紧跟时代变革的城乡安全与防灾减灾规划人才,推动城乡安全与防灾减灾规划学科的快速发展。

一、新的国土空间规划对城乡安全与防灾减灾规划课程的影响

新的国土空间规划对传统城乡规划专业人才培养提出了新的要求,在课程结构、实践环节和课程内容上都应有新的调整[8]。为适应新的国土空间规划的需要和发展,城乡安全与防灾减灾规划课程教学内容也应有较大的变化,总体变化主要有以下几项内容。

(一)主动调整城乡安全与防灾减灾规划,使其衔接并融入国土空间规划体系

《若干意见》的颁布,是国土空间规划体系建立的标志,所有国土空间规划都需适时调整以适应国家的战略部署和要求。为此,城乡安全与防灾减灾系统的框架体系也需随之调整,包括开展防灾空间布局,统筹土地利用资源,配置各项设施,调整防灾空间结构、功能分区、时序安排和管控指标等,以科学合理的规划手段,引导城市空间积极健康发展,在不违背国土空间总体规划强制性内容的基础上,将城乡安全与防灾减灾内容纳入市县及以下层级的详细规划中,促进安全与防灾减灾专项规划与国土空间规划体系的有机融合。

(二)“防灾韧性城市”将成为城乡安全与防灾减灾的主导理念

2019年8月第十四届城市发展与规划大会上,自然资源部总规划师庄少勤提出国土空间规划“走新路”的四个变量[9],即注重存量、重视质量、注重流量、关注容量。其中“关注容量”指面对气候变化、技术变革等不确定性影响,城市需要不断提升自身的韧性,落脚点在“城市韧性”上。可见提升城市应对各种不确定风险的韧性能力将是城乡安全与防灾减灾的主导理念,是新时期国土空间规划体系下城市的核心竞争力。

(三)大数据背景下城乡安全与防灾减灾规划专业教学内容将增多

大数据、智能化技术的发展,产生了移动互联、数字绘图、RS、GIS、GPS等一系列新型数字技术。这些技术作为实时快速获取和自动化精确处理海量空间信息的重要基础,已经逐渐渗透到国土空间规划的各个环节,也逐渐成为国土空间规划的重要组成部分,影响着各类规划的建设[10]。新时期国土空间规划要求合理利用每一寸国土空间,进而实现可持续发展目标,因此新技术、新方法的应用极为重要,而城乡安全与防灾减灾规划作为应对各类模糊性、复杂性等不确定灾害风险的重要手段,更加需要在其专业课程教学过程中增加新理念、新技术、新方法等内容。

(四)“智慧防灾”体系规划将成为城市安全与防灾减灾规划的重要组成部分

智慧国土空间规划是落实国家大数据发展战略,提升国土空间综合治理能力现代化水平,创造生态文明、美好生活的重要措施,需要相应改革城市安全与防灾减灾规划等专项规划[11-13]。城乡安全与防灾减灾规划要发挥其空间管控职能,需要一系列的技术支持。因此,构建诸如数字化监测预警技术的安全与防灾减灾空间智慧系统,使整个区域层面的数字化防灾体系成为可能,“智慧防灾”体系规划的建立,将更加有助于空间资源的充分开发、利用和集成,有助于完善城市防灾系统的设施建设,使智能防灾系统对智慧城市产生响应[14]。

二、 国土空间规划体系下城乡安全与防灾减灾规划课程教学模式设计

城乡安全与防灾减灾规划课程强调规划应当遵循社会经济发展、气候环境变化、灾害风险应对、生态环境保护、自然及社会环境可持续发展的国土空间秩序和策略,构建全国国土空间规划编制技术与综合治理的新模式,并遵循国土空间总体规划的要求,突出规划的专业性。因此,在进行城乡安全与防灾减灾规划课程教学模式的设计时,应立足实际,顺应时代和地区的发展,着重关注自然、人和空间的关系,针对21世纪将会面临的各项灾害威胁,剖析新时期国土空间规划体系下城乡安全与防灾减灾规划的应对策略,详细解读相关政策及法规,帮助学生了解国土空间规划对城乡安全与防灾减灾专项规划的具体要求。在教学过程中,强化底线思维,增强学生的防灾意识,通过规划专题等实践课程,帮助学生掌握城乡安全与防灾减灾规划的知识和技术要点,形成系统性防灾思维。

(一)国土空间规划体系下城乡安全与防灾减灾规划课程教学目标

新的国土空间体系下,规划系统发生了巨大改变,城乡安全与防灾减灾也将随之改变,并引起广泛关注与重视。伴随信息技术的快速发展,城乡安全与防灾减灾规划课程、GIS课程、地理学课程等的建设将会有更大的空间与突破。因此,应当结合新时期国土空间体系的需要,制定城乡安全与防灾减灾规划课程理论与实践教学的核心目标。

(1)认清安全与防灾减灾规划在国家空间规划体系中的定位与作用。新时期安全与防灾减灾的相关内容在国土空间规划中是极其重要、必要和迫切的,因此,教学过程中应当明确两者之间相互反馈、相互协调的关系,吸取系统性科学、灾害学、灾害管理学、空间规划学、可持续发展科学等多方面的知识经验,形成国土空间安全与防灾减灾规划课程的主导教学理念。

(2)加强理论与实践的互动和结合,以国际视野和地方问题相融合的方式来探索国土空间安全与防灾减灾规划课程教学思路体系的建立,并将其贯穿到本科及研究生阶段的教学之中,确立一套适合当前我国国情的城乡安全与防灾减灾规划课程教学内容与方法。

(3)在新时代国土空间规划背景下,城乡安全与防灾减灾规划要发挥其职能,需要一系列的技术支持。如学生在今后的科研学习和工作中需要灵活运用一系列数字化技术进行规划实践和科学研发,因此,教学中应当将大数据、遥感影像、空间规划“一张图”等先进技术与城乡安全与防灾减灾规划理论相结合。

(4)探索城乡安全与防灾减灾课程理论学习、校内外实践、创新专利研发、专业模型类及设计类竞赛相結合的人才综合培养路径。经过多年发展,城乡安全与防灾减灾愈加重视灾害防控措施在空间上的实施与落地,通过专业竞赛可以培养学生的创新意识与空间意识,保持对行业发展的敏感性与判断力,有效提高规划的高效性与操作性。

总之,构建理论知识、规划设计实践和创新训练相结合的教学模式,才能培养具备国际视野和社会责任感,顺应当今中国国土空间规划发展需要的德智体美全面发展的高素质、精技能、广视野、厚基础,以及富有独立思考和创新能力的高素质城乡规划专业人才。

(二)国土空间规划体系下城乡安全与防灾减灾规划课程教学内容

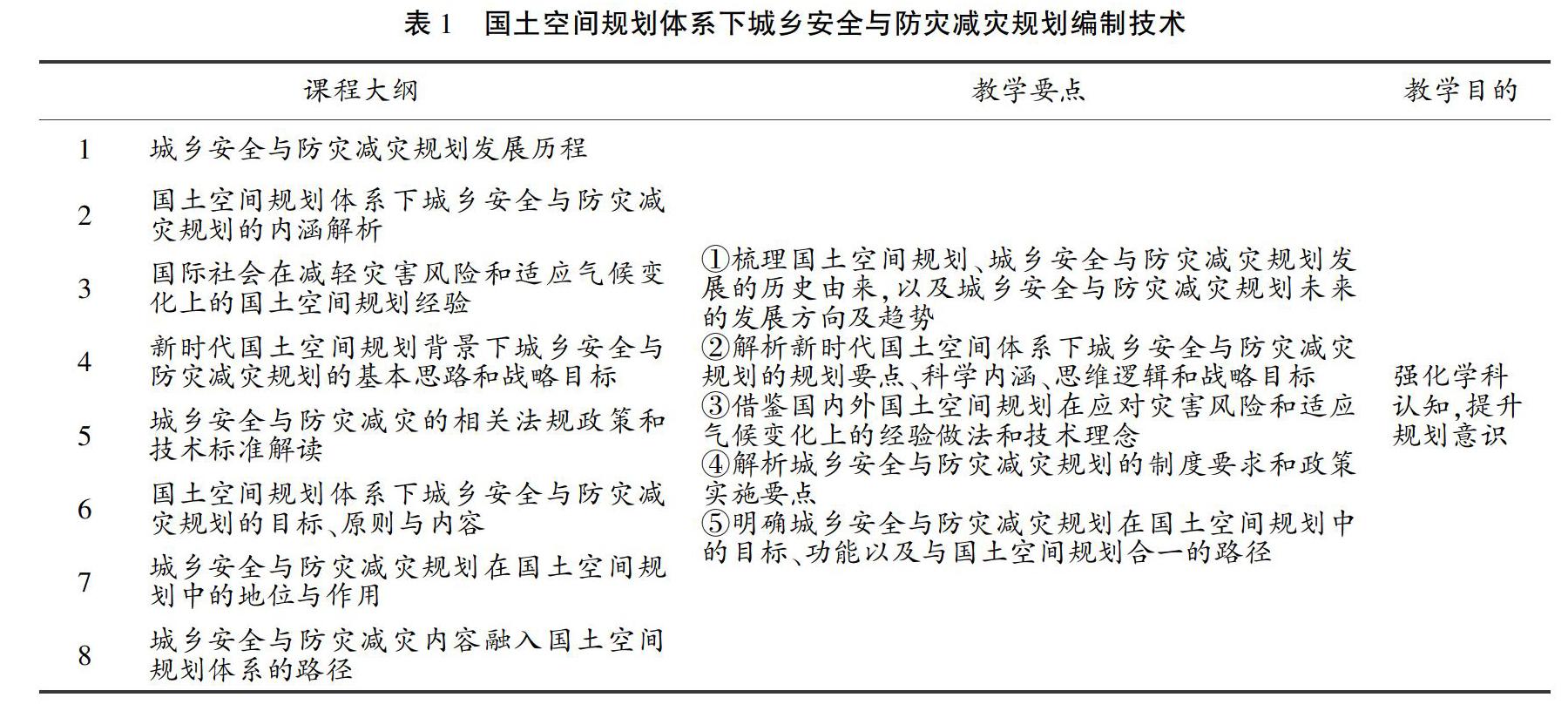

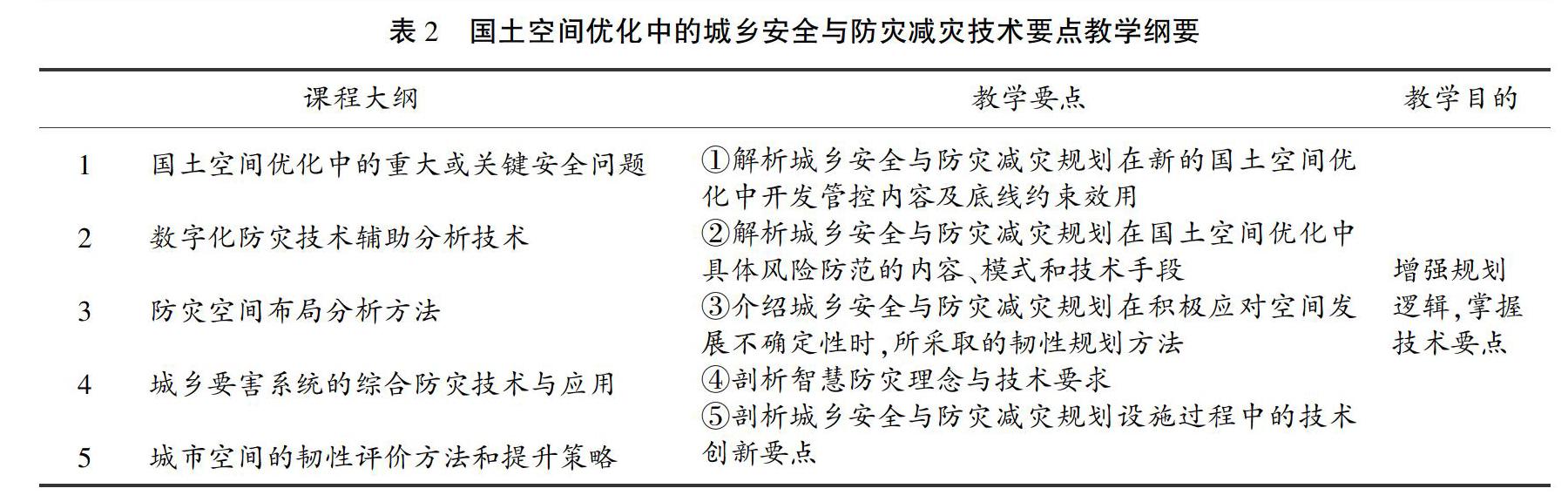

教学内容的选取原则是:适应新型城镇化、人口老龄化等城市发展趋势,提高国土空间开发保护质量和效率,适应社会经济发展、城镇空间布局等国土空间规划内容的总体发展趋势。通过对信息化工具、实际规划案例、国内外文献脉络的对比及梳理,学生应明确国土空间规划体系中安全与防灾减灾规划的地位与作用。课程教学中要能全面调动学生的积极性和主观能动性,拓展国际视野,直面当前国际社会的城市安全问题,强化新时代大学生的灾害意识与防灾思维,并响应城乡发展的多元化需要,注重多学科横向的交叉融合,在学科认知、规划意识、规划逻辑、管制制度、技术要点及应用实践上开展一系列的教学活动,以增强学生的规划项目操作能力和逻辑解析思维能力,具体城乡安全与防灾减灾规划编制技术、技术与管控制度教学纲要内容见表1-3。

为适应新的国土空间规划体系的需要,城乡安全与防灾减灾规划课程教学总体应包含以下内容。

1.把握规划知识点,明晰规划内涵

明确“空间类规划”“空间规划体系”“空间规划”“国土空间规划”“国土空间规划体系”等等诸多概念的内涵、内容和相互关系,以及“城乡安全规划”“城乡防灾规划”“城市综合防灾规划”“防灾减灾规划”“防灾空间布局”“城乡安全与防灾减灾规划”等诸多安全与防灾减灾类别规划的内涵、内容和相互关系,形成教学基础,对统一教授国土空间规划体系下的城乡安全与防灾减灾规划,构建城乡安全与防灾减灾规划框架体系,实施多尺度城乡空间的灾害风险评估及空间规划管理工作等都具有重要的现实和理论价值。

2.国土空间“五级三类”的规划体系对城乡安全与防灾减灾规划的要求

国土空间规划体系提出了“五级三类”的国土空间规划体系框架结构,明确了国土空间规划在国家、省、市、县和乡镇各个空间层次上的编制审批和监督实施所体现的不同尺度和管理深度要求,并明确总体规划对专项规划与详细规划的统领作用。为此,在教学过程中应在详细介绍城乡安全与防灾减灾规划发展历程的基础上,解析其在各层级中的管控强度及规划传导作用。省域或跨省域层级需要综合防灾规划,建立区域协调网络,明确下辖重点实现的综合防灾诉求,对重大防灾设施作出要求。市县级层面的综合防灾专项规划处于承上启下的地位,一方面承接省级的防灾战略;另一方面有应对本级防灾短板的策略措施,并对下位规划作出引导,要求综合防灾专项规划在满足上位要求的情况下更具空间指导性与落地操作性。乡镇级规划侧重农业空间与生态空间的灾害防御措施,乡镇居民点的建造与布局特色也要求防灾措施因地制宜。教学中要使学生系统认识和了解新时期国土空间规划对城乡安全与防灾减灾规划的影响与变革[15]。城乡安全与防灾减灾规划作为专项规划应在总体规划的纵向指导下完成,横向上与其他专项规划相协调。

3.建立适应国土空间规划的城乡安全与防灾减灾规划编制技术路线

研究国土空间规划的编制技术要点,梳理城乡安全与防灾减灾规划在国土空间规划体系中的作用,在此基础上分析城乡安全与防灾减灾规划在国土空间规划编制各环节所起的作用,并加以细化深化,明确城乡安全与防灾减灾规划与国土空间规划相统一的规划编制路径,介绍国土空间规划体系下城乡安全与防灾减灾规划的基本思维理念和宏观战略目标,以及省市县乡等不同层级城乡安全与防灾减灾规划的编制路径和方法。

4.树立新时期城乡安全与防灾减灾新理念

新时期综合防灾规划在国家治理能力现代化的要求下,要树立并践行新时期防灾减灾“两个坚持、三个转变”的理念,即坚持防抗救有效衔接的全过程减灾,并且更加重视灾前预防准备工作,坚持常态情况下减灾备灾与非常态情况下抗灾救灾相统一,加强全灾种的综合防控[16]。新时期防灾减灾新理念中,灾前的全灾种综合评估、灾害风险区的划分、灾害管控线的划定以及各项防灾设施的分级分类布局尤为重要,有效的灾前准备工作可以减轻灾害风险及降低灾害损失,并且要做好备灾抗灾救灾各阶段的衔接,增大救援效率,减少不必要的伤亡。

5.教授新技术、新方法,课程教学应与时俱进

根据大数据时代“智慧国土空间规划”“智慧安全与防灾减灾规划”的治理框架,需要在城乡安全与防灾减灾规划课程教学过程中增加“数字防灾”的内容。如借助新技术进行灾害风险的数据挖掘、可视化分析、关联分析等实践性教学,帮助学生掌握信息化技术、3S技术、数理统计模型及软件、人工智能等大数据处理技术,使学生能够独立运用新技术、新方法解决安全与防灾减灾规划和研究过程中的技术难题。另外,在制定硕士生培养方案时,可增加从大数据视角开展提升城市弹性、韧性的理念探索和技术研究等内容[17-19]。

6.结合学校办学特色和新时代发展背景,确定多元化、多学科交叉融合的课程体系

城乡安全与防灾减灾学科具有学科交叉属性,与城市规划、灾害风险管理、公共安全管理等学科有直接关系,也涉及社会学、经济学、人口学等学科内容,故应注重多学科的交融,鼓励学生参加各类学科的学术论坛,创造性地研究探索城乡安全与防灾减灾规划科学理论与技术方法,掌握新时代国土空间规划的知识和相关技能,成为城乡安全与防灾减灾规划领域创新人才,以及适合社会发展需要的高等规划人才。

7.瞄准规划建设前沿,探索产学研深度衔接融合的培养模式

以解决问题为导向,注重培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。如可组织讨论以下一些问题:在城乡安全与防灾减灾规划过程中的灾害风险、土地利用、生态保护、应急设施、政策管理等各种因素,城乡安全与防灾减灾规划和国土空间总体与详细规划的内在逻辑,以及不同空间层级国土空间规划中安全与防灾减灾规划内容的呈现形式和约束力度等,增强学生理论联系实际以及逻辑演绎推理等能力。在教学过程中注重传授一套实用的研究技巧,如国土空间规划体系下多尺度灾害风险评估研究、国土空间规划体系构建视角下城乡安全与防灾减灾规划的地位作用及管控重点分析、城市和区域安全发展的空间制约因素及韧性提升策略研究等等,以技术理性为培养主线,开展详细的城乡安全与防灾减灾规划理论、程序、技术和案例辨析,并结合实际项目探讨城乡安全与防灾减灾的编制技术,建立具有较强针对性的结构式教学模式,帮助学生理清思维脉络,增强学生的专业综合能力。

(三) 国土空间规划体系下城乡安全与防灾减灾规划课程教學形式

城乡安全与防灾减灾规划课程教学不仅要注重理论和实践教学,更要注重技巧性教学,培养学生系统认知国土空间规划下城乡安全与防灾减灾专项规划的相关内容和技术要点,并能够掌握相关技术运用的技巧和方法,将系统性的理论和技术灵活运用到规划的编制、研究、实施过程中[20]。传统的城乡安全与防灾减灾规划课程教学主要以课堂教授为主,将理论知识、专业标准规范等内容通过课堂讲解的形式向学生灌输,这固然是一种比较有效的形式,但由于城乡安全与防灾减灾规划的学科交叉性、规划关联性、技术多样性及与政策的相关性,要求学生除了要有一定的专业知识储备,还应具有相当的大局敏感性、规划统筹性及综合知识实践运用能力。故本文提出以教师课堂讲授、专家实践解析及学生技术交流并重的三大板块新型教学形式,

并且三者之间存在互动关系,能够互相促进、相得益彰。教学内容涵盖安全与防灾减灾规划内涵、规划地位及作用、规划编制技术方法、多元化国际视野等。

1.三大板块的互动关系

课堂讲授、实践解析与技术交流对应教学内容中的理论类、应用类及方法类内容,在课程的不同阶段发挥不同的作用。课堂讲授将必要的理论知识传授给学生,如城乡安全与防灾减灾规划的内涵、规划地位及作用、规划编制技术、规划标准规范等。实践解析板块是理论转化为实践的重要手段,通过专家对实际项目的讲解,为学生提供知识落地的出口,向学生展示最新的政策走向在规划编制中的应用与贯彻,同时引发学生对城乡安全与防灾减灾规划知识与技术的探索热情。

2. 根据不同教学阶段设计板块比重

大致将教学过程分为三个阶段,不同阶段有不同的教学形式与教学任务(图1)。在第一阶段,教学总目标是了解规划基本知识与未来发展趋势,如城乡安全与防灾减灾规划发展历史、规划内涵解析、规划类别辨析、国土空间规划改革与大数据时代带来的机遇与挑战等,主要以课堂讲授为主要形式。第二阶段要求理论应用于实践,了解新形势下城乡安全与防灾减灾规划新的要求与规划技术的发展变化情况,主要教学形式是实践解析为主,课堂知识讲解为辅,做到理论与实践相结合。第三阶段是探索新技术新方法在新形势下的应用,以适应大数据时代“智慧国土空间规划”“智慧安全与防灾减灾规划”等新的规划要求。这一阶段以学生技术交流为主,教师辅以统筹指导,在探索技术创新对规划编制的推动作用之外,还可研究理论知识与技术创新的互相促进机制。

3.根据教学层级设计教学形式

国土空间规划与城乡安全规划的教育教学贯穿本科及研究生阶段的教学之中,应关注不同教学层级学生的求知需求与领会能力,按照层级推进的原则制定相适应的教学形式[21]。在中低年级主要进行具体问题的分析和技术的操作训练,如城市安全理论、防灾设施规划、灾害系统论的学习与适用性研究, 以及地理信息技术软件(如Arcgis、Mapinfo)和数据分析统计软件(如Matlab、SPSS)的应用与操作训练。中高年级可布置安全减灾专题研究任务,如防灾社区单元规划、防灾设施组成与布局、避难场所布局、灾害评估分析等。高年级则可结合规划任务,指导学生构建完整的研究框架:从灾害分析评估发现安全减灾工作短板,设置与城市发展阶段相适应的城市安全减灾目标及具体实现路径,通过应急通道、避难场所等防灾设施的布局论证与可行性分析,以及后续的实施保障与评估反馈,完成整套设计流程,体会规划编制的复杂性与统筹性,以及新技术的有效应用(图2)。

三、结语

生态文明建设和经济发展新常态给各行各业带来机遇,同时也带来了许多挑战。为了适应新的国土空间规划体系要求和新时代城市发展的需要,城乡安全与防灾减灾规划需主动与其衔接,并且探索有机的、高效的融合路径。与此同时,课程教育教学模式也需紧跟时代变革的步伐,探索先进的、多元的、科學的课程教学方法和人才培养路径,不仅要将城乡安全与防灾减灾的科学内涵和专业特色呈现给学生,更需要不断增强学生内在的专业素养和创造性思辨能力,为城乡安全与防灾减灾专业的发展助力。

面对新时代的新挑战,在教学模式的设计上,应当注重体系教学、技巧性教学,强化规划类学生的专业思维意识,注重知识理论的灌输,教学过程中应不断探索国土空间规划与城乡安全规划有机衔接与高度融合的教学模式,使规划类学生充分认识城乡安全与防灾减灾规划在国土空间规划体系中的分量,以及对城市空间发展的支撑作用,积极调动规划类学生的主观能动性,激发求知欲,培养适应社会发展的新工科人才。此外,应着力探索城乡安全与防灾减灾规划课程教学、规划设计、规划管理中的难点和疑点问题,从规划研究—编制—实施—评估等环节,切实培养学生理论联系实际的能力,打通规划理论学习与实践应用的渠道,提高学生的专业综合素养。参考文献:

[J1]

武廷海. 国土空间规划体系中的城市规划初论[J]. 城市规划, 2019, 43(8): 9-17.

[2]金胜西. 论我国新时代国土空间规划的建设与展望[J]. 国土与自然资源研究, 2019(4): 47-49.

[3]刘贵利, 郭健, 江河. 国土空间规划体系中的生态环境保护规划研究[J]. 环境保护, 2019, 47(10): 33-38.

[4]吉林省新农村办. 中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见[J]. 吉林农业, 2019(19): 6-8.

[5]焦思颖. 将国土空间规划一张蓝图绘到底——《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》解读(下)[N]. 中国自然资源报, 2019-05-29(1).

[6]方程. 国土空间规划视角下城乡规划系统工程教学改革初探[J]. 居舍, 2019(32): 177-178.

[7]杜澍, 连欣. 新时期国土空间规划的战略研究[J]. 中国国土资源经济, 2019, 32(3): 7-12,48.

[8]马仁锋, 金邑霞, 张悦, 等. 空间规划理论与实践课程教学体系探析[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2019, 41(3): 123-129.

[9]庄少勤. 国土空间规划应避免“穿新鞋走老路”[J]. 住宅产业, 2019(9): 64-65.

[10] 秦萧, 甄峰, 李亚奇, 等. 国土空间规划大数据应用方法框架探讨[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2134-2149.

[11]沈费伟. 大数据时代“智慧国土空间规划”的治理框架、案例检视与提升策略[J]. 改革与战略, 2019, 35(10): 100-107.

[12]李满春, 陈振杰, 夏南. 打造新时代智慧型国土空间规划[N]. 中国自然资源报, 2019-06-26(5).

[13]徐辉. 为智慧国土空间规划搭框架[N]. 中国自然资源报, 2019-08-28(5).

[14]吴伟东, 张远兵, 张伟, 等. 面向新经济的城乡规划专业改造升级路径教学模式探索[J]. 教育现代化, 2019, 6(27): 102-104.

[15]武廷海. 国土空间规划体系中的城市规划初论[J]. 城市规划, 2019, 43(8): 9-17.

[16]史培军. 推进综合防灾减灾救灾能力建设——学习《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》的体会[J]. 中国减灾, 2017(3): 24-26.

[17]袁源, 王亚华, 周鑫鑫, 等. 大数据视角下国土空间规划编制的弹性和效率理念探索及其实践应用[J]. 中国土地科学, 2019, 33(1): 9-16,23.

[18]郭小东, 苏经宇, 王志涛. 韧性理论视角下的城市安全减灾[J]. 上海城市规划, 2016(1): 41-44,71.

[19]刘志敏, 修春亮, 宋伟. 城市空间韧性研究进展[J]. 城市建筑, 2018(35): 16-18.

[20]马仁锋, 金邑霞, 张悦, 等. 空间规划理论与实践课程教学体系探析[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2019,41(3):123-129.

[21]彭翀. 关于加强规划教育中规划研究教学内容的思考[J]. 城市规划, 2009,33(9):74-77.

Exploration on the teaching mode of urban and rural safety and disaster

prevention and mitigation planning under the territorial space planning system

WANG Weia,b , XIA Chenhonga , WANG Xiaozhuoa , MA Donghuia,b

(a.College of Architecture and Civil Engineering;b. Institute of Earthquake Resistance and Disaster Reduction, Beijing University of Technology, Beijing 100124, P. R. China)

Abstract:

With the development of the national space planning system, the new requirements have been imposed on the education and teaching of urban and rural safety and disaster prevention and mitigation planning. Based on the current status of the construction and development of the urban and rural safety and disaster prevention and mitigation planning specialty, we comprehensively analyze the characteristics of the current urban and rural safety and disaster prevention and mitigation planning specialty and the impact of land and space planning on urban and rural safety and disaster prevention and mitigation planning, and explore the teaching objectives, content and form of the curriculum for urban and rural safety and disaster prevention and reduction majors in the context of the reform of the territorial space planning system, break the original planning teaching thinking mode, and establish a teaching framework that is suitable for the requirements of the territorial space planning system in the new era. These studies can make efforts to train new types of professionals in urban and rural safety and disaster prevention and mitigation planning.

Key words:

territorial space planning system; urban and rural safety and disaster prevention and mitigation planning; teaching mode

(責任编辑 王 宣)