隧道水平薄层状围岩特性分析及施工技术

2021-09-10尹德仁

尹德仁

摘要:本文以昭泸高速坪上隧道出口为工程背景,对水平薄分层状围岩的结构性质和破坏特征进行了定性分析,并结合实际施工中出现的问题进行研究总结,针对目前公路隧道的施工工艺,主要从优化爆破设计、调整支护参数角度,提出控制措施,从而指导施工现场,减少安全隐患,提高工程质量,降低施工成本。

关键词:水平薄层状围岩;破坏特征;支护参数;控制措施

引言

随着我国交通基础建设的高速发展,山岭隧道在高速公路和铁路中所占的比重日益增大,而围岩工程地质条件更是隧道工程的重中之重。层状围岩在隧道施工中较为常见,且一般稳定性较差,特别是水平薄层状围岩,自稳能力极差,自重及应力条件下易沿层理面发生滑动剪切破坏,且拱部易形成掉块、剥落、坍塌现象,严重威胁隧道施工的安全,同时,拱部易产生平层,超欠挖及开挖轮廓难以控制,影响后续施工的质量、且加大施工成本。针对以上问题,我们以昭泸高速坪上隧道出口为依托,通过分析水平薄层状围岩的变形和破坏特征,结合目前公路隧道的施工工艺提出一些控制措施,从而保证水平薄层状围岩隧道施工的安全和质量,提高施工效率,降低施工成本。

1 工程概况

坪上隧道起讫里程为左线ZK31+928-ZK37+904长5976m,右线K31+928-K37+918长5990m,左、右线间距30米,全隧围岩破碎,节理裂隙发育,穿越了诸宗断层,该断层具有很好的富水性,有突涌水可能,两处穿越煤层,煤层较厚共有7层,其中C1、C5层可采,其余层为局部可采,吨煤瓦斯含量6.02m³,瓦斯相对涌出量约0.61m³/min,属高瓦斯隧道。为确保工期和加强通风排烟效果,在线路左侧增设两个斜井。隧道断面为公拱高710cm,上半圆半径为550cm的三心圆曲边墙结构。目前隧道出口段右洞掌子面处于高瓦斯工区,岩性为宣威组的泥岩、炭质泥岩夹砂岩及煤层,岩层缓倾、节理发育,岩体完整性较差,多呈碎块状镶嵌结构,水平薄分层,主要表现为砂、泥岩的平互层,属于软岩,为Ⅳ~Ⅴ级围岩。

2 水平薄层状岩体的特性

2.1岩性及结构特征

水平层状岩体是由单一的或不同特性的沉积岩交替构成的互层岩体,岩层呈水平状,层面之间基本平行,倾角小于5~10°,薄层状岩体一般层厚小于20~30cm,层理间常有轻微错动及软弱夹层,结合能力一般较差,由于层面的存在,具有明显的非均匀性和各向异性。

2.2 变形及破坏形式

在隧道开挖施工以后,解除了部分围岩的约束,打破了原来的应力平衡状态,并在围岩中出现应力重分布,进入到二次应力状态。通常情况下,水平薄层状岩体的夹层和软弱结构面抗剪强度是很低的,加上层面粘结力很弱,当出现自重和应力集中的情况下,会对围岩的结构面带来影响,出现变形破坏等问题,比如拱部不稳定块体的剪切滑移、碎裂松动、张裂坠落和朝洞内的弯曲折断破坏。泥岩砂岩属于弹塑性岩石,内部含有丰富的粘土矿物,当洞室应力释放以后,在这一过程中极易出现荷载膨胀的现象,并伴随着少量水分向洞内转移的情况,使围岩膨胀、强度降低,发生变形破坏,甚至发生坍塌事故。因此,在施工过程中掉块、剥落、坍塌都是极有可能发生的情况,就其破坏部位而言,主要位于拱部,特别拱腰以上部位,其次为底部。

3 水平薄层状围岩对施工产生的影响及分析

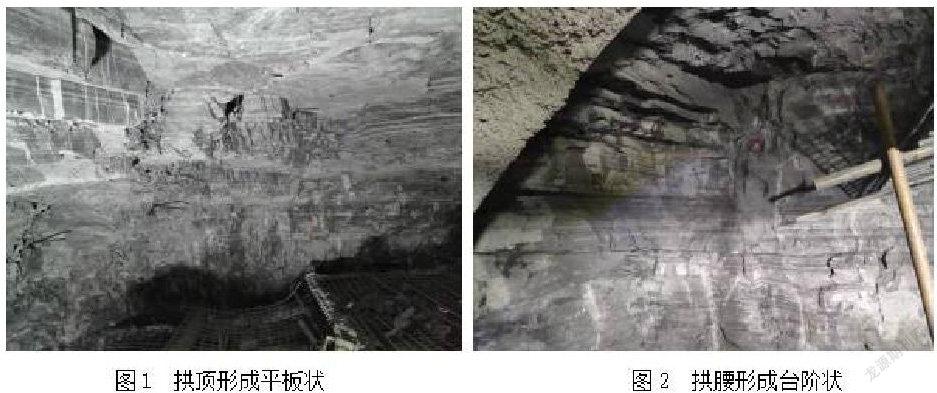

沉积岩沉积岩是在风化物质及碎屑等经搬运、沉积和成岩而形成的,使得岩体中各岩层的力学性质差异较大,又受水平层理面、夹层及其他裂隙的存在影响,最薄弱的层理面首先发生破坏,在爆破产生的能量与冲击作用下,容易出现超欠挖的问题,这也与后期的排险工作有一定的关系。当拱顶岩体沿层理面剥落以后,会形成“平拱”如图1所示;拱腰处轮廓线与岩层面斜交,爆破后破坏裂缝往往趋于垂直岩层面发展,形成台阶状,如图2所示。从而造成拱顶、拱腰多超挖,拱脚边墙局部欠挖的现象。

大面积的超挖对围岩扰动大,影响其整体的稳定性,且拱部产生平顶现象使隧道顶部以“梁”的结构形式承受上部荷载,局部易产生应力集中破坏,且在围岩应力作用下,其岩体会发生弯折断裂破坏,形成自然承载拱,从而达到应力平衡。此过程严重威胁施工人员安全,影响支护结构的受力。除此之外,超挖部分必须用初支混凝土回填密实,回填厚度过大则难以保证密实度和喷射混凝土质量,造成初支内存在空隙、空洞,对该煤层段而言,更是容易积聚瓦斯,产生各种质量和安全隐患。初支混凝土和开挖方量的增加,不仅导致原材料的浪费,还会增加出渣和喷射混凝土的作业时间,局部的欠挖还需要补炮或凿除,造成误工、窝工,降低施工效率,影响工期,大大增加了施工的直接成本和间接成本。

4 控制措施

4.1 开挖

根据水平薄层状岩体的結构和破坏特性,拱顶开挖轮廓线与层理面基本平行,岩体内的软弱层理面是爆破时岩石阻力最小的地方,类似于减小了周边炮眼的最小抵抗线,爆破应力和高压气体沿层理面延伸,致其塌落。故应适当减小拱顶部位周边眼密度,通常情况下应该将间距控制在45cm左右,周边眼与内圈眼间距控制在50~60cm以内,而且要注意应该尽量的减少顶部周边眼的炸药用量,可以采用φ25小药卷导爆索分段不耦合装药的方式,减少顶部围岩扰动;拱腰部位为保证开挖轮廓,宜减小周边眼间距,控制在40cm以内,同时减少装药用量;拱脚部位轮廓线与层理面趋于垂直,炮眼在竖直方向难以发生破坏,相对增加周边眼密度,保证间距在40cm以内,同时适的增加药量,保证爆破效果。

施工过程中,层状岩体表现出各向异性,导致钻杆钻进时极易发生受力不平衡的问题,主要表现在钻杆出现偏斜甚至弯曲,角度偏斜较大的情况下会对施工产生不利的影响。钻前测量人员应该精确放样,司钻人员准确钻眼,保证深度、角度准确无误。装药时,清孔完毕后,严格按设计要求的位置、方式、用量进行装药,完毕后用炮泥进行堵塞,堵塞长度为30cm,从而充分发挥爆破效率。

4.2 支护衬砌

为保证施工安全和控制开挖质量,防止超挖和爆破后坍塌掉块,必须做好超前支护施工技术,可以使用φ42超前注浆小导管保证支护刚度,提高岩体的整体性和自稳能力。或者在条件允许的前提下,也可以采用顶部φ42超前小导管,两侧采用φ42超前小导管和φ25超前锚杆交错支护的方式。但是在施工过程中,要保证设计数量的合理性,同时在适当的范围内可以减小拱顶超前小导管的间距,增加其密度,稍微增大两侧部位的间距,Ⅴ级围岩拱顶可缩短至20~25cm,拱腰以下可调整至35~40cm;Ⅳ级围岩拱顶可减少至40cm,拱腰以下增加至60cm。

初期支护应及时,水平薄层岩体在爆破后易破坏变形,同时施工过程中遇到砂、泥岩也会出现易风化、剥落、掉块的问题。为了保证施工过程的安全,在隧道爆破开挖后,首先要严格遵循先喷后锚的施工原则。具体来说就是先初喷约4cm厚的混凝土封闭岩面,尤其要注意拱部。系统锚杆设计采用φ25中空锚杆和φ22砂浆锚杆,由于水平薄层状围岩拱部易产生弯曲折断破坏,相对而言拱脚和边墙较为稳定,保证设计数量情况下,在合理的范围内增加拱部系统锚杆的数量或长度,合理减小拱脚和边墙处锚杆的参数。另外,还需要注意的是系统锚杆要全长锚固,提前设置好垫板,拱部尽量垂直于层理面方向进行施作,其他部位沿轮廓法线方向,更有效的发挥系统锚杆的悬吊加固作用。

型钢钢架在加工时的帮焊连接及单元之间连接板严禁在拱顶,尽量少的出现在拱部,同时根据实际情况保留预留变形量,钢架的径向定位筋拱部每单元至少设置2处,每根不少于80cm。同时严格按照施工设计要求施做锁脚小导管,可以采用φ42注浆小导管,在位于拱腰和拱脚以上50cm范围内紧贴钢架通过固定筋牢固焊接于两侧设置,向下倾角可增加至20~30°。喷射混凝土时,保证钢架间饱满平顺,钢架、钢筋网与围岩之间充填密实,不留空隙,尤其拱部,保证支护结构有效约束围岩变形,防止松动压力的形成。

仰拱应及时跟进,稳定底板,且一次性开挖不宜过长,仰拱保证安全步距,配合监控量测,待初支稳定后尽早封闭。

4.3 监测预报

加强监控量测工作,初支完成后,按要求埋设沉降观测标,拱部沉降明显大于水平收敛,根据实际情况增加段落或局部的埋设密度,并提高观测频率,再根据获取的信息合理的调整施工参数和预留变形量,如有异常,立刻采取措施。

水平薄层状围岩沿掌子面方向一般没有较大变化,但是其岩体层理分布、厚度都并不一致,且砂岩、泥质砂岩、泥岩及煤层的互层交替出现,且伴随各种不均匀的夹层,故施工前使用地质雷达进行超前预报工作及打设超前探孔,即便发现问题也可以随时调整和完善施工方案,保证施工过程的安全性。

5结束语

(1)隧道开挖过程中,水平薄层状围岩的破坏和变形受其结构面影响,拱顶易发生碎裂松动、弯曲折断破坏,拱腰易出现滑移塌落,从而产生掉块、坍塌、平顶现象,需加强防范;

(2)初支完成后,主要形变为拱顶的沉降,加强监控量测。

(3)施工工程中,减少对拱部围岩的扰动,缩短进尺,及时支护,且加强拱部支护的刚度及强度。

(4)加强超前导管、系统锚杆和锁脚导管施工质量控制,喷射混凝土要保持均匀密实。

参考文献:

[1]中交第一公路工程局有限公司. 公路隧道施工技术规范[M]. 人民交通出版社, 2009.

[2]中交第一公路工程局有限公司. 公路隧道施工技术细则[M]. 人民交通出版社, 2009.

[3]龚书贤. 层状围岩隧道力学特性及稳定性研究[D]. 重庆大学, 2011.

[4]郝兴刚. 水平成层砂泥岩隧道支护技术[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2012(8).

[5]馮桂红. 水平层状围岩光面爆破施工技术[J]. 科技创新导报, 2014(13):106-107.