裴休《圭峰定慧禅师碑》考述及其书法分析

2021-09-10崔馨月

摘要:《圭峰定慧禅师碑》是裴休所留存至今的为数不多的作品,它对于我们研究裴休的书风特征以及定慧禅师的生平信息有着重要的史料价值。本文从《圭峰定慧禅师碑》的基本形制信息的考述出发,到碑文内容的考述以及逐步对比分析裴休的书风特点,由外到内一步步深入分析探究。研究的意义在于对此碑的基本信息进行梳理,以及对于裴休的书法风格进行分析,从而对裴休进行更加深入全面的了解。

关键词:裴休;《圭峰定慧禅师碑》;书法分析

《圭峰定慧禅师碑》全称《唐故圭峰定慧师传法碑并序》,简称《圭峰碑》。该碑立于唐宣宗大中九年(八五五),为华严宗五祖定慧禅师而立,记录了定慧禅师的诸多生平信息以及他在传播佛教的过程中所做出的贡献,此碑现立于陕西省西安市鄠邑区草堂寺内。金紫光禄大夫守中书侍郎兼户部尚书同中书门下平章事充集贤殿大学士裴休撰并书,金紫光禄大夫守工部尚书上柱国河东郡开国公食邑二千户柳公权篆额,大中九年十月十三日建镌玉册官邵建初刻字。

一、《圭峰定慧禅师碑》考述

该碑立式,碑面正文楷书,共三十六行,每行六十五字。碑首额为篆书,为“唐故圭峰定慧禅师碑”九字,碑文共两千零五十余字。关于《圭峰定慧禅师碑》的基本形制信息,有不同的描述。在《金石萃编》卷一百十四中(唐七十四)记:“碑高八尺八寸,宽四尺二寸。”约为高二百九十三厘米,宽为一百四十厘米,而在现鄠邑区草堂寺内对此碑的描述为高三百二十厘米,宽一百厘米。此碑现在草堂寺内筑亭保护,所以笔者无法准确勘测碑的形制大小。刘兆鹤、张鸣铎在《圭峰定慧禅师碑》说明中提到:“原碑现存户县草堂寺,解放前夕被弃卧在殿后草丛中,一九五六年移至前院,并筑亭保护。”现存原碑全貌由碑首、碑身、底座三部分构成,碑首篆额为三行,每行三个字,共九字,篆额部分为五边形,在其四周环绕有浮雕的蛟龙形象;碑身正面无装饰框,无界格;碑底部有赑屃底座,碑阴面多为宋人提名。碑首及其碑身现外侧有通明玻璃罩,起到保护作用。

《圭峰定慧禅师碑》镌刻至今已有一千一百六十六年,碑面文字整体较为完整,但也有一些点画损泐。碑面正文中段靠上的位置有两处裂纹,碑左侧损泐比较严重,除末段以及中上段保留有一小部分以外,其余最后两行都已损泐。张彦生著《善本碑帖录》中记载:“碑约在光绪初横断一道,初断时由十八字下四行释迦,释字上,五行无畏,畏字,八行牛头宗,宗字,十行俨然,然字等字当断处,初期线纹不损泐字,后渐断损,近拓断宽一道,损字甚多。”

关于《圭峰定慧禅师碑》的拓本,笔者目前了解到的有五本。一为宋拓,现存日本三井美术馆;二为明拓,现收藏于浙江省博物馆。此外,北京故宫博物院收录有《圭峰碑》明拓册页本;三为乾、嘉拓本;四为清代中期拓本,在陕西师范大学图书馆所藏;五为现存原碑全貌拓片藏于户县文管会。各个版本中笔画损泐情况不同,由此也可以推测出所拓拓本的大致时期。张彦生著《善本碑帖录》中:“明末清初拓本二行同中书,同字右下钩处无石花,笔画完好。末三行阻绝危悬,危字下连石花,悬字可见,右下稍连石花,末四行汤魔城等字无石花。乾、嘉拓本,无遗事矣,矣字右下笔完好。”方若著《校碑随笔》中记载:“明拓本二行同中书之同字未损,次之乾隆拓本同字虽损,而无遗事矣之矣字末笔未损。又受具于拯律之受字首笔可辩。又金汤魔城之魔字下一撇未泐粗。再次则未断。近拓自首行第十九字至末行第二十七字处横断一道,断后拓本第三十五行内下渴字泐,第三十六上将下军知内侍省五字均泐,则未断本将来亦是可贵。”陕西师范大学图书馆所藏版本无横断一道,但对比清乾嘉时期的拓本,有多处损泐和石花,故陕西师范大学所藏的拓本时期应为乾嘉之后,光绪之前,是比较难得的善本。而现存的原碑全貌拓本碑面横断一道,应为清光绪后所拓。在对比不同时期拓本区别时发现,文中“虽童幼不简于敬接”中的“不”字;“有变活业绝血食持戒法起家为近住者”中的“血”、“食”二字;“死后举施虫犬”中的“死”;“直示心宗”中的“示”;“众生可怜”中的“怜”字;“风号晓野”中的“风”字,这些字出现在清代中期现陕西师范大学图书馆所藏的拓本上,而宋拓本上却没有。根据碑文全文内容,这些字应该是后来加刻上去的。

二、撰文者与志主交游考述

碑文撰文者裴休,字公美。而对于裴休的籍贯,《新唐书》和《旧唐书》有不同记载。在狄蕊红《裴休的佛教信仰研究》一文中有所考证,即为《旧唐书》中的“河内济源”与《新唐书》中的“孟州济源”这两个实则为一个地方,旧书以旧称,而新书以新称的区别。并且在文中考证得出裴休的祖籍为“河东”,而“济源”为新贯。《旧唐书》卷一七七中记载:“善为文,长于书翰,自成笔法。家世奉佛,休尤深于释典。”可见,裴休不仅精通佛教释理,而且擅长书法。受家庭环境的影响,裴休自幼信仰佛教,对佛教义理有着较深的理解,著有许多相关著述,在《全唐文》中录有裴休文章九篇,其中《圭峰定慧禅师碑》全文录入在《全唐文》卷七百四十三中。在《新唐书》中有记载:“能文章,书楷遒美有體法。”两本书中都提到了裴休善写书法,但裴休的作品留存至今的并不多,仅《圭峰定慧禅师碑》一例,所以《圭峰定慧禅师碑》可以做为是裴休和宗密交往的见证,同时也是裴休书法的展现,由此可见此碑有着重要史料价值。

同时,由于碑文内容纪录了圭峰禅师的诸多信息,所以它也是历代研究宗密的基本史料,在《宋高僧宗密传》中也大量引用此碑文作传。《圭峰定慧禅师碑》中志主定慧禅师,号宗密,俗姓何,果州西充(今属四川)人。曾举进士,二十七岁出家,受教于华严宗四祖澄观。他所著述的佛学著作甚多,有二百余卷。唐文宗曾将他召入殿内来讲演法要,并授予“大德”称号。于会昌元年正月六日圆寂于长安兴福寺塔院,正月二十二日奉全身于圭峰,唐宣宗追谥为“定慧禅师”,被尊为华严宗第五代宗师。因常住户县圭峰山下草堂寺,故世又称圭峰禅师。

《圭峰定慧禅师碑》的正文及正书皆为裴休所作,由此可见裴休对此碑的重视程度以及显现出他与圭峰禅师俩人交往较深。在碑文中,裴休叙述他与圭峰禅师的关系时讲到:“休与大师于法为昆仲、于义为交友、于恩为善知识、于教为内外护,故得详而叙之,他人则不详。”,裴休从“于法”、“于义”、“于恩”、“于教”四个方面去评价他与圭峰之间的关系,其中“昆仲”一词是将别人称呼为兄弟的敬词。可见,俩人之间有着密切的往来和交流。这在他们所写的著作方面也有所体现,裴休为定慧禅师的多部著作撰写了序言,如《注华严法界观门序》是裴休为圭峰禅师的文章所写的序,署名为唐绵州刺史裴休述。《禅源诸诠集都序叙》是裴休为圭峰禅师的文章《禅源诸诠集都序》所写,篇首有“唐绵州刺史裴休述,圭峰禅师禅源诸诠为禅藏而都序之”一语。《劝发菩提心文》是裴休现存最长的一篇著作,也是为圭峰禅师作序。可见他与圭峰禅师之间交往之深,从中也可以看出裴休对于佛教义理研究之深以及对佛教的信仰之诚。在《裴休的佛教生活》一文中,其论述的主要观点是认为佛教信仰贯穿了裴休的一生,作者把裴休的生平和其佛教著述,以及其交往的希运、宗密两位重要的僧人联系在一起,认为在交往的高僧当中,宗密对裴休的思想影响最大,希运禅师次之。

三、《圭峰定慧禅师碑》书法分析

清代学者叶昌炽在其著作《语石》中记载:“《圭峰和尚碑》尚存,其书遒劲而无蕴藉,学之易滋流弊。细参之,其运笔之操纵,结体之疏密,与诚悬(即柳公权)昕合无间。大达法师(玄秘塔碑)裴撰文,而柳书之。此碑则柳题额而裴书之……即而豁然悟曰:此碑亦裴撰而柳书,特书丹时并题裴疑耳。”叶昌炽怀疑《圭峰定慧禅师碑》是伪托裴休书写,实则是柳公权所书。《玄秘塔碑》是晚唐书家柳公权的楷书代表性作品,是由裴休撰文,邵建初刻字,而《圭峰禅师碑》是裴休撰文并书,柳公权篆额,也是邵建初所刻。两碑的撰文者及撰刻者确实有相似之处,但并不能仅仅因为这一点,就认为《圭峰定慧禅师碑》是柳公权所书,而非裴休。以下将从《圭峰定慧禅师碑》与裴休的其他作品进行对比印证,以及与柳公权的作品进行对比分析。

(一)裴休书风的点画特征分析

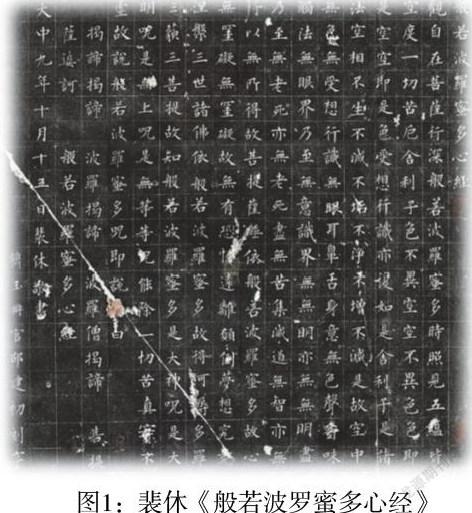

《般若波罗蜜多心经》(如图1)是裴休于唐大中九年所书,与《圭峰定慧禅师碑》是同年十月十三日所书的楷书作品,也是建镌玉册官邵建初刻,可以与《圭峰定慧禅师碑》进行对比分析。

裴休《般若波罗蜜多心经》属于典型的唐代楷书风格。其章法布局完整统一,字距与行距均匀疏朗。整体字形结构工整,法度森严,用笔精妙绝伦。再观《圭峰定慧禅师碑》,首先其尺幅比《般若波罗蜜多心经》更为宏伟壮观,再者通过仔细对比发现,它们的整体章法与点画特征上有异曲同工之妙,都具有庄严肃穆的唐代楷书气象。从整体风格上可以看出,这两件楷书作品应为同一人所作,下面我们将从单个字出发,去分析《圭峰定慧禅师碑》和《般若波罗蜜多心经》中点画的异同。

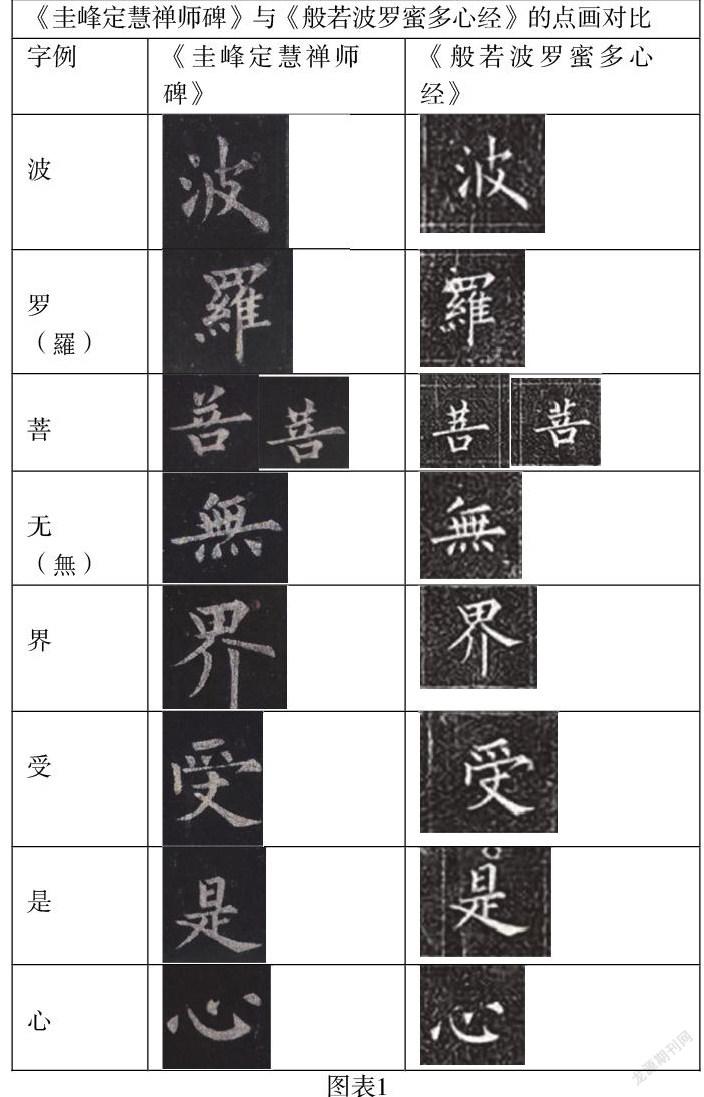

通过图表1中《圭峰定慧禅师碑》与《般若波罗蜜多心经》的单字对比可见:“波”字其结构形态基本相同,左边三点水紧收,右侧一笔反捺舒展,使字形更为生动。略有不同的是前者笔画更为粗重一些,而后者较为细劲,具有骨感。“罗”字结构相似,整体字形都是中宫紧收,下方的竖笔突出,起到了支撑整体字形重心的作用。“菩”字中间一笔长横突出,与上下紧收形成对比,多用切笔,棱角分明。“无”字两者相比整体点画书写都是较为相似的,而唯一不同的是《圭峰定慧禅师碑》中“无”字的前两笔撇和横更为紧凑,而《般若波罗蜜多心经》中的“无”字撇和横较为舒展。“界”字字形上紧下松,撇捺舒展,两者除了最后的捺有所区别,整体字形结构却是相同。“是”字除了点画形态和结构相似之外,尤其是下方的一笔捺画,写的极为相似。从这个捺画的起笔位置来看,其位置有别与大多数唐代楷书,而这两个“是”字的捺,从起笔的位置到整个的书写,都基本一致,而这也能体现出书写状态与书写习惯的统一。我们也就更能确定《圭峰定慧禅师碑》与《般若波罗蜜多心经》是同一人所书,由此可以确定《圭峰定慧禅师碑》是裴休本人所书。

(二)裴休书风与柳公权书风的点画对比分析

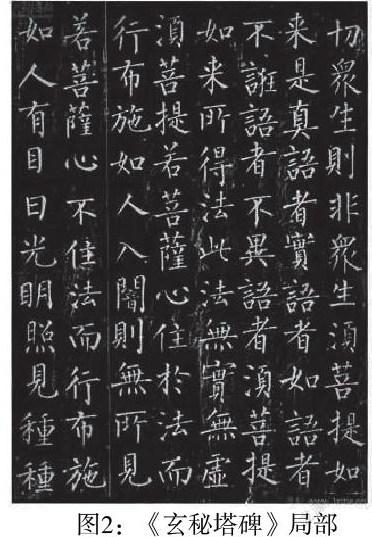

《玄秘塔碑》(如图二)于唐会昌元年(八四一)十二月所立,是由裴休撰文,柳公权书,邵建初刻字。

裴休和柳公权都属于晚唐时期的书家,书写风格不免都受到唐代崇尚法度的时代背景影响,具有唐代楷书结构严谨、法度森严的特征,这也是清代学者叶昌炽误认为《圭峰定慧禅师碑》为柳公权所书而不是裴休所书的主要原因。但通过仔细观察会发现,其实柳公权和裴休俩人的书风是具有差异的。

《玄秘塔碑》是柳公权楷书的代表性作品之一,结构上端庄平整,全碑无一懈笔,结字紧密,多为内敛外拓且字形瘦长;笔法上遒劲有力、笔力挺拔,多方笔且起收笔较重而行笔轻,运笔劲健舒展,干净利落;章法上整齐排列、气脉贯通,从而整体上自己独特的面目,被称之为“柳体”。而裴休的楷书风格,从整体上来看秀劲清丽,结构上较为严谨,一丝不苟、端庄工稳。字形大多偏向瘦长且多为内擫,中宫紧收,撇捺舒展,而且多取右势,字内主笔较突出。笔法上,用笔多方筆,笔画转折处也多方折少有圆转,点画多提按顿挫,横细竖粗,字内点画变化丰富、对比明显。章法上,字距行距疏朗、排列整齐。下面将从这两碑中进行单字的点画特征对比分析。

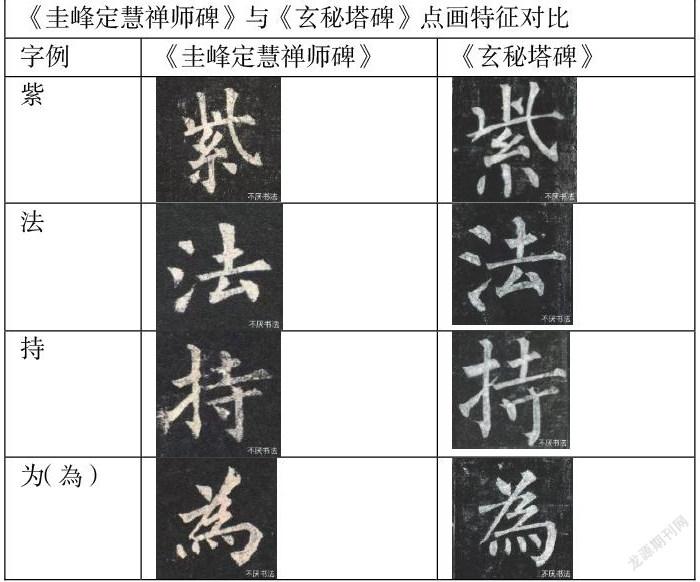

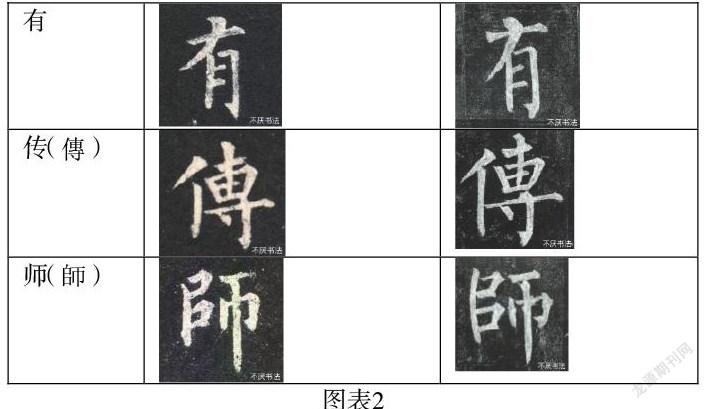

通过图表2中《圭峰定慧禅师碑》与《玄秘塔碑》的单字对比可见:字形结构都是中宫紧收,较为相似,但点画上却有差异。如“紫”字前者为左收右放,弯钩部分弧度较小,而后者《玄秘塔碑》中为上紧下松,弯钩笔画弧度大且笔画短,集中在字的上半部分。“法”字前者三点水部分点画形态为后两点较为紧密,右半部分起笔多方切笔,而后者三点水部分点画形态则为前两点较为紧密,第三点距离较远,且第三点点画形态是先向下点出在向上回锋,最后在点画靠上部分出锋,而不是像《圭峰定慧禅师碑》中的最后一点直接顿笔出锋。“持”,“为”,“有”这三个字在《圭峰定慧禅师碑》中横画之间的间距更为紧密,用笔多方折,尤其“为”字,横画紧密且点画转折处多方折笔,整体上内敛外放,而在《玄秘塔碑》中横画之间较松散,尤其在“持”字中表现较为明显,点画粗细变化对比明显,“为”字转折处多圆转,而不是顿笔向下折出,从转弯处我们可以看出柳公权取法颜真卿的某些特征,所以整体风格上呈现出雄伟之势,而裴休更多的则是清劲秀丽,在“传”字更能明显看出,前者更为端庄秀丽,点画笔笔到位,左边单人旁的竖画部分为内擫,而后者横细竖粗,气势宽博。米芾曾在《海岳名言》中评价两个人说到:“柳公权‘国清寺’,大小不相称,费尽筋骨。裴休率意写碑,乃有真趣,不陷丑怪。”这其中可能掺有米芾个人的审美倾向,但也说明了两者之间书风的差异性。

(三)裴休书风来源

在《旧唐书》中记载裴休“长于翰墨”以及《新唐书》中有“书法遒美有体法”,两者都提到了裴休长于书法,说明在当时具有一定的影响力,但其书法的师承关系上,史书中较少记载,对于裴休的书风来源并不明确。下面笔者诣通过裴休与同时代书家的作品进行对比分析来探究其源流取法,更进一步深入挖掘裴休的书风特点。

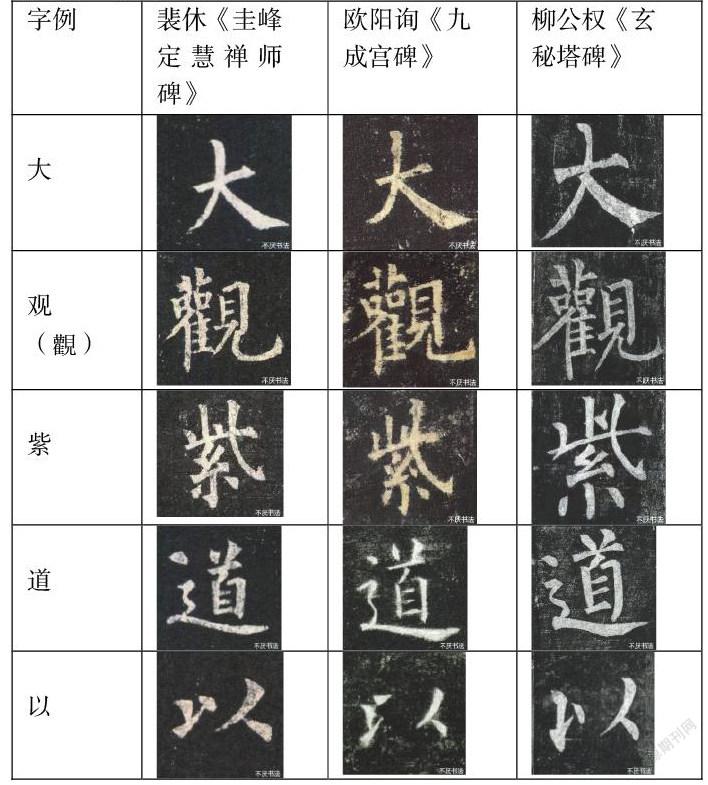

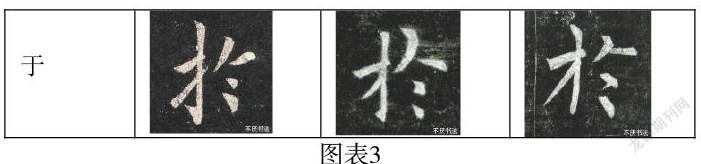

笔者将裴休《圭峰定慧禅师碑》、欧阳询《九成宫》和柳公权《玄秘塔碑》三者中的单字进行对比分析。“大”字裴休与欧阳询两者书写的结构极为相似,都属于左收右放,而且点画也有相似之处,起笔多方切笔,尤其最后一笔捺画的角度以及顿笔极其相似。而柳公权整体则是撇捺舒展,左右放开,撇笔笔画偏细劲而且较长。“观”字三者字形结构形似,都属于中宫紧收,而裴休与欧阳询书写的点画特征更为接近,左半部分撇笔都较短却把右半部分的弯钩加长,柳公权的点画则是把撇笔以及弯钩分别向左右舒展开,字内横画之间的间距比前两者更为宽松,尤其是横撇,裴休和欧阳询在书写时都选择把这一笔收住,而柳公权则把撇笔向左下方撇出。“紫”字裴休与欧阳询书写的结构都较为紧凑,而柳公权整体则更疏朗。“道”字三者字形结构都是中宫较为收紧,而且捺画角度相似,起伏不大都比较平直,但是裴休和欧阳询所写的捺画偏细而且捺角出稍微顿笔,柳公权所写的捺画粗,尤其捺角部分向下顿笔再向右拖出捺角。三者所书写的结构和点画有相似之处,但每个人又都有自己的风格特征。通过图表3对比分析发现,裴休和欧阳询所书写的字形结构和点画特征有相似之处,说明裴休取法于欧阳询,但对于欧阳询的师法学习并不是亦步亦趋的,而是在其中融入了自己的理解,从而呈现出严谨端庄、秀劲清丽的书风。

唐代是书法发展繁荣鼎盛的时期,尤其是楷书的发展,在这一时期,楷法的发展趋向完善。无论是清秀妍美的初唐楷书,还是中、晚唐时期形成的沉着大气的楷书,无不在点画结构,用笔姿态上突出一个“法”字,“法”的形成,也是楷法高度成熟的重要标志。而裴休做为晚唐时期的一位书家,楷法在这一时期已经成熟,所以他的楷书具有唐代楷书的典型特征,呈现出法度精妙、端庄严谨的书风。北宋欧阳修曾评价圭峰碑为“其文辞事迹无足采,而其字法世所重”,从中可以看出裴休楷书字法是值得学习和借鉴的,而《圭峰定慧禅师碑》做为裴休留存至今的少数作品之一,这对于研究裴休的字法特征有着重要的价值和意义。金代著名书家赵秉文有《游草堂寺诗》五首,其首篇为:“下马来寻题壁字,拂尘先读草堂碑。平生最爱圭峰老,惟有裴公无愧辞。”,从中可见其对裴休书法风格的喜爱与推崇。裴休《圭峰定慧禅师碑》是裴休长于书翰的历史见证,同时也是裴休书风的一次展现。

参考文献:

[1]王昶辑.《金石萃编》(第三册)[M].北京:北京市中国书店,1985.

[2]户县文管会;陕西师大读书馆供稿.《圭峰定慧禅师碑》[M].陕西:三秦出版社,1985.

[3]张彦生著.《善本碑帖录》[M].北京:中华书局出版社,1984.

[4]华东师范大学古籍整理研究室选编.《历代书法论文选》[M].上海:上海书画出版社,2014.

[5]方若著.《校碑随笔》[M].上海:上海古籍出版社,2020.

[6]刘昫等撰.《旧唐书》[M].北京:中華书局,1975.

[7]欧阳修;宋祁撰.《新唐书》[M].北京:中华书局,1975.

[8]董诰.《全唐书》[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[9]裴休.《注华严法界观门序》,《大正新修大藏经》第45册,第683页.

[10]冉云华.《裴休佛教生活研究》;政协济源市委员会编.《济源古代文化研究》[M].郑州:中州古籍出版社,2006.

[11]翁秀芳.裴休《圭峰定慧禅师碑》[J].紫禁城,1987.

[12]嵇心.裴休《圭峰定慧禅师碑》[J].东方艺术,2016.

[13]李恒滨.《唐代裴休》[J].视野,2017.

[14]陈艳玲.《论裴休的佛教信仰》[J].南京晓庄学院学报,2013.

[15]大刃.《护法宰相裴休》[J].五台山研究,1986.

[16]聂鸿音.《西夏文<禅源诸诠集都序>译证(上)》,《西夏研究》[J].2011,1:(322).

[17]狄蕊红.《裴休的佛教信仰研究》[D].西北大学,2020.

作者简介:崔馨月,女,1996年9月,河南许昌人,硕士(在读),陕西师范大学,研究方向:美术(书法)。