忘情于笔 技进乎道

2021-09-10张社教

张社教

2012年底,我认识了齐旭峰先生。

初次与之相见,我对他印象很深。他的个头不算高,面色黝黑,一身黑色唐装。他有点儿谢顶,脑门中央空虚,但卷曲的长发缠绕,齐力支持中央。席间,有同饮者怂恿,旭峰稍作逊让便站了起来,一嗓子男高音,声震瓦屋,满屋皆惊。歌罢继饮,犹余音绕梁,时过数载,仍使我难以忘怀。初次相见,交谈无多,印象却很深刻:这个人率真、个性,是典型搞艺术的范儿。

时间一长,了解便也多了。他年轻时曾在西安美院研修,师从李习勤等名师;2001年进中书协研修班学习,得到诸多大家的耳提面命;如今几近花甲,又自掏腰包,远赴北京荣宝斋画院郭石夫大写意花鸟画访问学者班学习绘画。旭峰是一通才,爱文学,懂音乐,会武术,跨界融通,精于绘画,成于书法。他取得如此成就,充分印证了《道德经》中讲的:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。一個人的成才,绝非偶然,其光辉之背后肯定有不为人知的孤独坚守和不懈努力。

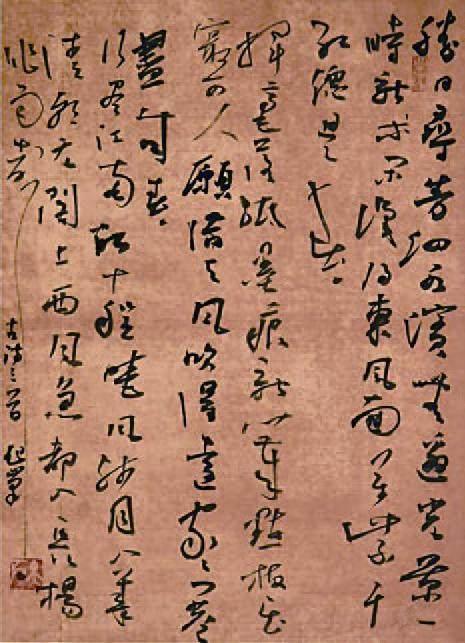

我第一次惊叹于旭峰先生之书法,是在他书斋见到他的草书作品《雪梅》,卢坡梅的诗:

有梅无雪不精神,

有雪无诗俗了人。

日暮诗成天又雪,

与梅并做十分春。

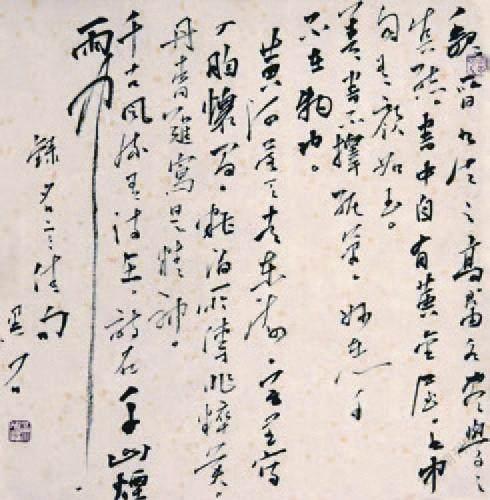

书为心画,一个人的书风,与其技法掌握、学养积淀、人生阅历、性格特点有着千丝万缕的联系,也正是这些千丝万缕,由点到线,由线到面,织就了书者个性风格。旭峰此作是三十厘米见方的小品,说实话,要不是我熟悉这首诗,还真连字也认不完。初观其书,唯见神采,不见字形,像怀素《自叙帖》一样,看到的是舞动的线条。宋以后的纸张才有了涸化的效果,因此,《雪梅》更为抢眼的是怀素《自叙帖》所没有的块面墨象,给人以强烈的视觉冲击力。由是惊叹——此虽为小品,却有大气象。《雪梅》之气象,使我联想到了壶口瀑布,大有风起云涌、风樯阵马、气势如虹之势。开首“有梅无”与中下部“日暮诗”及所落之穷款“黑石”三处,涨墨盈盈欲滴。“俗了人”与“十分春”等处,枯笔涩成,见筋见丝。通观此幅作品,书者三次取墨,随情绪表现为时而泼墨似海,时而惜墨如金。由此真切感受到书者长戈大戟之处事风格,不藏不掖之性格特点。

观其书作,安稳如磐。整幅作品从头至尾,很少大欹大侧,“成”字横竖平正,安置稳当。常言草书无横,此横横空出世,倒也无逊于色。从墨色组合来看,重墨处如倒插三角,淡墨处如正三角,上下咬合,天衣无缝,自然安稳。当然,书者无意于如此安顿,在创作情景下,也不可能像绘画一样去精心安排,却无意于佳乃佳。

整幅作品仅仅三十个字。“字之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气脉通于隔行。”从起笔首行便字字牵连拽扯,你中有我,我中有你,很难分清哪一笔画是哪个字的。书者受其情绪驱遣难分清,观者受其气息感染不忍分清,“梅无”二字更是不能分。第三行末字“诗”之言字旁与第四行末字“梅”之末笔,携手勾连,你中有我,我中有你,确谓筋骨相连,血脉相通,假令分者,则伤筋动骨,为之伤矣,为之残矣。《雪梅》连贯流畅,不失跌宕。书者浪漫豪放,胆大手敏,大字大如斗,小字小如豆,“雪”“神”“成”“春”等,一字占三四个字的位置,“了”“人”等字,小到不及一点。其用笔重如崩云,轻似蝉翼。其气息如惊涛奔浪,浪撞崩云处,水花四射,五彩斑斓。

书法有小境界与大境界之分。表现笔墨技法,展示个人修养,抒发个人情怀乃书之小境;与万物灵魂相融合,与天地精神共往来方为大境。旭峰《雪梅》更接近后者,实属心手相适、物我两忘、情景交融之佳作。

鲁迅说:“中国的书法艺术是东方的明珠瑰宝。它不是诗却有诗的韵味,它不是画却有画的美感,它不是舞却有舞的节奏,它不是歌却有歌的旋律。”旭峰先生此幅书作,步移景移,可以当诗来读;抑扬顿挫,可以当音乐来聆听;跌宕起伏,可以当舞蹈来欣赏;墨色变化,块面参差,可以当一幅美妙的绘画来观瞻。斯作有“四胜”:形胜、意胜、势胜、境胜。乃为佳作,书坛之不见久矣!

旭峰可谓全才,书法、绘画、音乐齐头并进,均有所成,我还真分不清哪个逊色一些。刘熙载《书概》说:“书者,如也。如其学,如其才,如其志。总之曰,如其人而已。”纵观书史,字如其人,未必人人恰当,但我了解旭峰,此幅作品尽显其情性矣。