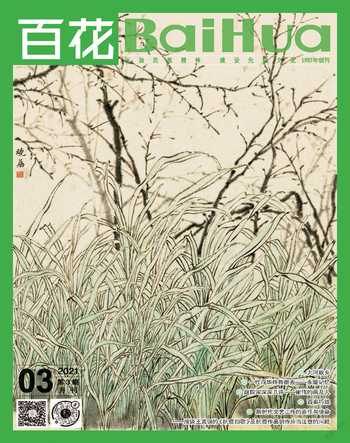

黄河川口的东渡风景

2021-09-10李文山

李文山

思念吴堡这个地方,与一个人有关,与一处风景有关。

这个人就是毛泽东,这处风景就是他老人家东渡的纪念地。

少年时代,我生活在水草丰美的江汉平原,对千里之外的黄土高原茫然无知,但那个激情燃烧的岁月,到处都张贴着红色圣地的宣传画。我知道画里有延安,延安随处可见冬暖夏凉的土窑洞,毛泽东曾经在那里住过,写下了《论持久战》《为人民服务》《愚公移山》等众多经典名篇,指挥千军万马与日寇血战8年并取得了中华民族的最后胜利。从1947年3月始,他率领中共中央机关和人民解放军总部转战陕北各地,踏出一条胜利之路,为后人留下了光辉的足迹。

陕北,不啻一盏指路的明灯,灿烂在我美好的记忆里,多少年之后的今天,它依然照亮我的人生旅程。可当我真的走进陕北时,我被黄土高原的壮丽风景打动了。

吴堡是毛泽东离开陕北的最后一站。1948年3月23日,为了迎接全国革命的胜利,毛泽东、周恩来、任弼时等中央领导从川口东渡黄河,辗转抵达华北西柏坡。我第一次来到陕北,听到这段不容忘记的历史,便直奔渡口而去。

毛主席东渡纪念地就在吴堡县东北部的川口村,紧邻我们的母亲河,与山西临县隔水相望。黄河在川口上游形成了近80度的转弯,流经园则塔渡口,河面开阔,水流平缓。登临南侧台塬,极目远眺,可见黄河如天上之水蜿蜒而至,胸怀宽阔又波澜不惊,令人心旷神怡。

眼下正是春分,与一代伟人东渡的时令恰好吻合,只不过波浪滔天的黄河,不经意间又向前流泻了70余年。烟波浩渺中,川口那一湾水似千军万马咆哮而过,虽然称不上壮观与磅礴,但那一泻千里的气势依然让人心灵震颤。那片浑浊而浓结了黄沙的水在眼前峰回路转,黄河低沉而浑厚的声音由远及近地传到了我的耳际,我不由得想起了离此不远的大同碛。从秦晋大峡谷流入的黄河急剧收缩,河水涌向落差约10米的倾斜河道,水流顿时万分湍急,在所有的水都流向前方的时候,它却以这种粉身碎骨的绝然方式,给曾短暂依附过自己的岸一个深情的拥抱,然后消魂于一堆堆灿灿黄金般的水花。

70多年前的那个春天,蒋介石纠集23万兵马发动重点进攻,西北野战军在陕甘宁边区的部队只有区区2万。面对10倍于我的敌人,毛泽东审时度势,暂时放弃延安,于1947年3月18日踏上了转战征途,运用“蘑菇”战术把蒋军拖在陕北,支援全国其他战场作战。

陕甘宁边区的所有县城都被蒋军占领,而毛泽东一直留在这黄土高原,和周恩来、任弼时一起辗转两千余里,硝烟弥漫,行动艰险,在延安、子长、安塞、佳县、米脂、吴堡等12县的38个村的农家窑洞里,同敌人在千沟万壑之中转圈圈。经过短短一年的较量,敌军以丧失10万人的代价狼狈败北。同时,我军在各个解放战场也由战略大转折转入战略大反攻。

在陕北这个地界,特别是在420平方公里的吴堡,几乎所有的人都知道毛泽东东渡黄河的故事,都知道川口竖立的那座纪念碑是用汗水浇筑的,也是用智慧与生命筑成的。

您身边的卫士寥寥可数,可胸中自有百万雄师。当您走出新院,下了扶风寨,人们便从四面八方涌来。您扬起右臂,向大家招手,纯正的湖南湘潭口音透露出无限深情,陕北小米吃了13年,实在不愿离开这个地方,但为了全国的解放,又不得不离开。

吴堡川口村的园则塔渡口,早有木船停靠在黄河岸边,8艘质量最好的木船,5艘渡人,3艘运载骡马。再从200人中挑选出14名船工,1人掌舵,8人扳船,尽管他们不知道此行为了何人,但还是从5艘渡人的船只中精心挑选了一艘最大最结实的木船,10天前就做好了为您摆渡的准备。

毛泽东一行在3月21日离开米脂杨家沟,经过两天行军,于23日中午到达黄河西岸的吴堡县川口村园则塔渡口。午饭过后,您随手点燃一支香烟,神情凝重地在黄河滩上踱来踱去,然后坐在一块大岩石上,时而目不转睛地注视着汹涌的黄河水,时而深情地默默地眺望着身后的陕北大地。

您神骛八极的思绪,穿越黄土高原上变幻莫测的烟云,似乎看到了血染湘江的中央红军,从于都河出发,誓死撕开敌人布下的一层又一层封锁线,强渡乌江破天险,四渡赤水出奇兵,爬雪山,过草地,飞夺泸定桥,攻占腊子口,然后才攀上六盘山,落腳在陕北。

在陕北的13年,是中国革命在您领导下走向胜利的13年,也是您的光辉思想走向成熟、走向辉煌的13年,陕北凝聚了您太多太多的情感。这里的一山一水、一沟一岔、一草一木乃至每一个淳朴勤劳的人民,实在是令您难以割舍。

共产党是中国抗战的中流砥柱。八路军、新四军等抗日武装紧紧依靠群众,将抗日根据地建设成了攻不破、打不垮的坚强堡垒,不但有效消耗了日军的有生力量,而且在战略上牢牢牵制住了侵华日军,使敌后战场逐渐上升为中国抗战的主战场。

于是,从白山黑水到长城内外,从华北平原到太行山上,从大河上下到长江两岸,从东海之滨到天涯海角,广大民兵到处摆开杀敌的战场,造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海。“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”一曲《保卫黄河》大合唱,就这样在这黄土高原上久久回响。

离岸之际,您与吴堡县委的同志及来到渡口送行的老乡一一握手,然后登上第一条船。木船缓缓地离开岸边,毛泽东站在船尾,向送行的人群挥手致意,又把那依依不舍的目光定格在陕北大地。经过半小时左右的紧张搏斗,渡船绕过许多顺流而下的冰块,冲出激流,渡向滔滔黄河。人们都劝您入舱坐下,您却再次挥动着两只大手,向依然站在岸上的人群致意,向送行的人们告别,也似乎在向自己生活了13年之久的陕北告别:我不会忘记你们,中国革命不会忘记你们,你们用小米饭和南瓜汤支援了中国革命,陕北人民的伟大功绩将永远载入史册。

或许是天遂人愿,您过河之前,黄河园则塔渡口水大、浪高,平时船根本靠不了岸,凡上船装货,不是靠人蹚水背扛,就得支架几块路板。可到了你登船那一刻,河水竟然十分平稳,浪也小多了,河畔成了靠岸的好码头,船直接就能靠岸,您因此得以稳健上船。

船行河中,开始摇晃,浑浊的黄河浪涛拍打着木船。船上的人已经站不稳了,您还眼望着渐渐远离的渡口和岸边聚集的人群,任凭泪水涌出眼眶,要把陕北的高原和人民,把黄河一起印在心中,作一个很有意义的纪念。

黄河故事多,毛泽东在陕北的故事也多,但毛泽东东渡黄河故事里的这些细节,我还是第一次听到。谈起当年组织人员扳船送主席的薛海玉,有人说他至今仍然健在,有1976年他作为工会指导员为川口插队知青开展革命传统教育的照片为证。没有见到薛海玉本人,沧海桑田,物是人非,仅凭40多年前的这帧影像,我不敢贸然肯定。即使他还活着,可能已是百岁高龄。祝愿好人一生平安!

一张照片就是一个精彩的故事,渡口边每一件展品都在为我们讲述同一个精彩故事。木船行至黄河中心,随着洪流时而跃上波峰,像是要凌空腾飞似的;时而被掼向波谷,浊浪如墙壁般遮住了船上人们的视线。被这一切感染,您突然站起了身,问谁敢游过黄河,大家一听都愣了。破冰成汛的黄河如同刚从冬眠中苏醒的巨龙,湍急的泥水又深又凉,一个漩涡接着一个漩涡,从上游漂来的冰块又大又多,猛烈撞击着船体,坐在船上尚且心惊胆战,谁敢下去游泳啊!

“你们可以藐视一切,但是不能藐视黄河!藐视黄河就是藐视我们这个民族!”船近东岸,船上的人们纷纷向岸上的人群张望,您却再一次回望黄河,回望河对岸的黄土高原,说了一句:“陕北是个好地方!”

是的,陕北是个好地方。它是落脚点,也是出发点。经历过转战陕北的光辉岁月,顺利东渡也是中国革命史上的一个新起点,伴随着东渡的顺利进行,蒋介石反动政权摇摇欲坠,而中国革命胜利的曙光,出现在东方的地平线上。

毛泽东上了岸,到達晋绥解放区,回头再看着黄河,深情地说:“黄河真是一大天险啊!如果不是黄河,我们在延安就住不了那么长时间,日本军队打过来,我们可能又到什么地方打游击去了。过去,黄河没有很好地得到利用,今后,应当利用黄河灌溉、发电、航运,让黄河为人民造福。”显然,他的心已在越来越多地思考着新中国的未来了。

73年后的今天,我从您离开陕北的最后一地走过,从您东渡黄河的吴堡川口走过,从一段您率领我们从胜利走向胜利的历史上走过。我知道,在这川口的滔滔黄河之上,在黄土高原那些淡淡浅浅小花苞的下面,在吴堡寂寞的黄土之中,沉睡了太多太多关于您的风景。那些风景,是万里黄河的浪花一朵,是历史天空的星星一颗,我随便一喊,就是满天豪气和遍地月光。