“朝”的介词化历程及致变因素探究

2021-09-10张振

【摘要】“朝”是现代汉语中使用频率很高的介词,其主要功能是引介方位、处所、对象。“朝”本为名词,经历了名词动词化的历程后,又由动词虚化为介词。本文试用语法化相关理论探究“朝”的介词化发展历程,描述其在不同时期语义发展及句法表现,分析“朝”介词化的致变因素。

【关键词】:“朝”;介词化;历程;致变因素

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2021)06-0116-03

“朝”是现代汉语中的一个高频使用介词,其主要功能是引介方位、处所、对象,以共同构成状语修饰动词,例如:朝前走;朝屋里跑;朝他笑等。目前,学界的普遍观点是,在现代汉语中,单音介词几乎都是从动词发展而来的。[1]但是通过考察相关资料,能够知道“朝”本为名词,由名词到介词的演变过程中至关重要的一个环节就是名词的动词化。本文拟在前人相关研究成果的基础上,详细梳理“朝”介词化的历程及致变因素。

一、“朝”的本义解析

“朝”由最初的名词发展为动词,再由动词虚化为介词,语义的演变起到了至关重要的作用。因此我们有必要先了解“朝”的本义即其有史料可考的最初的意义。

“朝”见于甲骨文,字形作 。《说文·倝部》:“朝,旦也。从倝,舟声。” [2] 《玉篇》倝部:“朝,知骄切,早也,旦也”[3]《广韵》陟遥切:“朝,早也”。[4]综合甲骨文字形及工具书中的解释,可以得出结论:“朝”的字形是“日出草中而月还未落”的样子,会“早晨”之意,本义为“早晨”。

二、名词“朝”向动词“朝”的发展

(一)名词“朝”动词化的途径

在古汉语构词法中,有一种叫作“音变构词”的重要方法,即通过音节中音素的变化来构造意义有关系的新词,其中只涉及声母变化的叫变声构词;只涉及韵母变化的叫变韵构词。[5]汉语中很多多音多义词都是通过这种方法产生的。变声构词涉及较多古汉语音韵学及词汇学知识,非本文探究的重点,故不过多赘述。

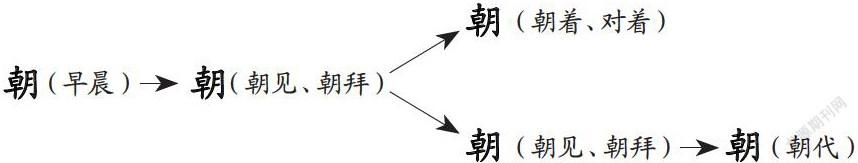

朝,本读zhāo,本义指“早晨”;古代君王理政,臣下拜见都在早晨,故又引申指“朝见、朝拜”;通过变声构词滋生出动词“朝”,读音为cháo。动词“朝”由“朝见”义又引申出“朝见的地方”,又进而引申指“朝代”;“朝见”这一动作行为有特定的方向,故又引申指“朝向、对着”。[6]可以将“朝”的语义引申过程用下图来加以明晰:

(二)名词“朝”动词化的致变因素

变声构词,是名词“朝”发展为动词“朝”的途径,其深层隐含的致变因素是转喻。转喻是用一个相关的的概念来指称另一个概念,是联想和重新分析导致的。[7]人们在认知新的抽象概念时,往往会联想到已认知的事物,找出它们的相似点,用对已有事物的认知来表达新概念。“朝”本义为“早晨”,而古代君王理政,臣下拜见都在早晨,“朝(早晨) ”与“朝(朝见、朝拜) ”之间的相似点就在于时段。“朝(早晨) ”通过转喻引申出了“朝(朝见、朝拜) ”。

三、动词“朝”向介词“朝”的发展

(一)历时考察

1.周至唐代

通过考察语料,能够发现,从周至唐代这一漫长时期内,“朝”均为动词,其语义是“朝见、朝拜”,其句法功能主要是独立做谓语中心、搭配宾语,还以受状语或补语的修饰,并且可以和另一个VP构成联动结构,如:

(1)羔裘逍遥,狐裘以朝。(《诗经》)

(2)二十七年,春,杞桓公来朝。(《左传 》)

(3)六年,朝诸侯於明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服(《礼记》)

(4)昔者,质沙三卿,朝而无礼,君怒而久据之,哗而弗加。(《逸周书》)

(5)今乃欲西面而事秦,诸侯莫不南面而朝于章台之下矣。(《战国策》)

(6)为崇贤之领袖,五日来朝。(《全梁文》)

(7)将朝圣皇,匪敢晏宁。(《三国志》)

(8)高尚其志,披黄褐而朝丹府(《唐代墓志汇编续集》)

例(4)中,“朝”独立做谓语中心;例(1)(6)(7)中,“朝”搭配宾语“圣皇”;例(3) (5)中“朝”后接处所补语;例(2) (8)中的“朝”分别与其前的VP构成联动结构。

2.五代

(9)四脚朝天,背底茫丛。(《祖堂集 》)

在五代时期,第一次发现了非“朝见、朝拜”义的动词“朝”,仅1例。“朝见、朝拜”这一动作行为常规来讲,只能由人来完成,因此表示“朝见、朝拜”义的动词“朝”对其主语的语义特征有着很强的限定性,即主语必须具备[+人]的语义特征。而例(9)的主语是“四脚”,其显然不具备[+人]的语义特征。从语义层面来看,句中的“朝”无法再解释为“朝见、朝拜”。结合上文“朝”的语义演变过程,例(9)中的“朝”解釋为“朝着、对着”义才合理。综上所述,表“朝着、对着”义的动词“朝”应萌芽于五代。

3.两宋时期

(10)其末年,西川妇女竞理发为高髻,号朝天髻。(《宋朝事实》)

(11)本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风,凡五等。(《梦溪笔谈》)

(12)师拈帽子带问曰:“这个唤作甚麽?”曰:“朝天帽。”(《五灯会元》)

通过考察两宋时期的语料,可以发现表“朝着、对着”义的动词“朝”较五代来看,略有增加,但用例依然很少。例(10)(11)(12)中的主语“高髻”“幞头”“帽子”出现于上文,皆有[-人]的语义特征;“朝”的宾语语义范围非常窄,依旧只是“天”,未发现其“朝”搭配其他宾语的用例。

4.元代

(13)假公子朝上连作两个揖,阿秀也福了两福,便要回步。(《元代话本选集 》)(《祖堂集 》)

(14)公子掇一把交椅,朝上放下。(《元代话本选集 》)

(15)板闼门那甚麽门?朝南开着一个小墙门便是。(《朴通事》)

在元代语料中,“朝”所搭配的宾语的语义范围进一步扩大,方位词作其宾语的用例已经出现;并且“朝+方位词”置于VP前的结构有所增加,补语例(13)(14)(15)中的“朝”解释为“朝着、对着”或将其直接视为介词都可以。这一时期,由于句法位置的变化,并且“朝+方位词”置于VP前,形成联动结构的用例大大增加,使得“朝”有更多机会进入状语位,为“朝”的介词化提供了有利条件。

5.明代

(16)平白地就掀起兩只蹄子来,头朝下,尾巴朝上,做个倒栽葱。(《三宝太监西洋记(四) 》)

(17)三条绳把长老吊在梁上,却是脊背朝上,肚皮朝下。(《西游记(下)》)

(18)我没见有回头朝里钻进去,转磨磨的。(《醒世姻缘传(下)》)

(19)我见人上轿,都是脸朝外,倒退着进去。(《醒世姻缘传(下)》)

(20)若象往常在高老庄走时,把嘴朝前一掬,把耳两头一摆。(《西游记(上)》)

(21)先向朝南的虎皮交椅上打个恭,恰像有人看坐的一般。(《喻世明言(上)》)

在元代语料中,“朝”搭配方位词宾语的用例进一步增加,且“朝+方位词”置于VP前的结构进一步增加。

6.清代

(22)看他昂起头,朝真人点头为礼。(《八仙得道(上)》)

(23)马如飞听了这些话,就有些犯疑,再朝后面一看,不觉大吃一惊。(《续济公传(中)》)

(24)单手提那根齐眉棍,往上一抬身躯,朝对面一看,原来是一个十七八岁的姑娘追赶国栋。(《小五义(上)》)

(25)狄小霞一听,才晓得自己出去三年,心中好生诧异;再朝身上一看,见衣服都是绷了吊着身上。(《续济公传(中)》)

(26)紫芝拿着牙箸在兰荪牙缝狠狠一夹才夹了出来,望了一望,朝地下一丢。(《镜花缘(下)》)

(27)紫芝用手朝花再芳头上一指。(《镜花缘(下)》)

清代,“朝”后所搭配的宾语类型,与现代汉语已经完全一致,不仅如前朝一样可搭配方位、处所,搭配对象的用例也已很普遍,并且“朝+NP”置于VP前的结构已十分普遍。例子(22)(25)( 27)中“朝”后宾语表示对象;例(23)(24)中“朝”后宾语表示方位;例(26)中“朝”后宾语表示处所。

(二)动词“朝”介词化的致变因素

1.语义泛化因素

语义泛化是指一个实词的语义逐步从具体到抽象,从而导致自身的适用范围扩大的过程。[8]语义的演变、虚化会引起实词功能的改变,使之用于新的句法位置,从而为其进一步虚化提供了可能性。

最初,“朝”为“朝见、朝拜”义,表示实在的动作行为,宾语通常为“人”,后其语义发生泛化,产生较虚的“朝着、对着”义,其宾语可为方位、处所、对象,这一变化使为“朝”位于联动结构的V1位置提供了可能性。

2.句法位置因素

连谓结构是许多语言中动词语法化为介词的框架。[9]汉语中大部分赋元动词开始语法化的第一步是进入连谓结构V1+O1+V2+O2中,且处于V1的位置。当动词进入V1位置,受到句法位置的影响,它就有失去原有的实词义,而被虚化为表时间、范围、方位、处所、对象等关系的介词的可能。汉语常把信息放在句末,因此在V1+O1+V2+O2的结构中,V2常称为句义的重心所在。[10]

(28)那蕙莲也不理他,只顾面朝里睡。(《金瓶梅(崇祯本)》)

(29)陈安抚及宋江以下诸将,整整齐齐,朝北跪着,裴宣喝拜。(《水浒全传(下)》)

(30)那老母用手朝西指道:“那里去,有五六里远近,乃是灭法国。(《西游记(下)》)

例(28)-(30)中的“朝”均位于“朝+N(方位)+V”的结构中,随着这一结构的使用频率增强,“朝”后的“V”上升为该结构的语义中心,“朝”逐渐虚化,退出主要动词的位置。

3.同步引申因素

许嘉璐先生指出:“一个词意义延伸的过程常‘扩散’到与之相关的词身上,带动后者也沿着类似的线路引申”。[11]。按照这一说法推断,具有共同特征的一类动词,当其中有些发生介词化后,会影响其他动词沿着相似的轨迹发生介词化。与“朝”相关的一些动词如“向”“往”都产生了介词化,三者均具备[+位移]的语义特征,且三者介词化后均可出现在[向/往/朝+O (方位/处所/对象)]+VP的句法语义模式中。[12]此外,通过考察语料,可以发现“向”“往”在唐代就出现了介词化萌芽,远早于“朝”于元代才出现介词化萌芽。例如:

(31)帝又夜醉,乘马从西步廊向北驰走。(《南史卷四十一》)

(32)捏在手中,向床底下一看。(《二刻拍案惊奇》)

(33)向陶氏作个问讯道:“女菩萨,借坐一坐。”(《风流悟》)

(34)仍遣首贼帅王康达率其所部千余人,与志节府鹰扬郎将杨毛等,潜往北门隐处设伏。(《大唐创业起居注》)

(35)只见他将身一纵,竟往上跳去了。(《风流悟》)

(36)大人只须往周某人身上一推。(《官场现形记》)

例(31)、(34)表明“向”“往”在唐代已处于“双重分析阶段”;例(32)(33)(35)(36)表明“向”“往”在明清时期的功能已与同时期的“朝”无异。因此有理由相信,“向”“往”的介词化对于“朝”的介词化起到了类推作用。

4.认知因素

胡壮麟曾指出:“导致语言变化的触媒是隐喻”。[13]隐喻是人类认知事物的一种基本方式,它是从一个认知域向另一个认知域的转移过程,也就是用一个概念去表达另一个概念,这两个概念之间必须有某种特定联系。隐喻使两种看似毫不相关的事物被相提并论,其原因是人类在认知域对他们产生了相似联想,从而利用对这两种事物感知的交融来解释、评价、表达他们对客观现实的真实感受和感情。[14]Heine等人将各个基本认知域排成一个由具体到抽象的等级:人>物>事>空间>时间>性质。[15]一般来说,人们是从自身开始认识世界,从身体部位投射到相关联的领域。[16]以“朝”为例:“朝(朝见、朝拜) ”所表示的动作行为是由人的身体发出的,属于具体认知域;动作行为必须发生于特定空间内,因此通过隐喻,“朝(朝见、朝拜) ”由“身体域”投射到“空间域”,导致“朝(对着、朝着) ”的产生。“朝(对着、朝着) ”具有极强的空间指向性,而任何人或事物均处于特定的空间、方位,因此通过隐喻,介词“朝”又产生引介对象的功能。

四、结语

綜上所述,“朝”本为表示“早晨”义的名词,在转喻的机制作用下通过变声构词的途径产生了表“朝(朝见、朝拜)”,通过隐喻,五代时期产生了意义更为抽象的动词“朝(对着、朝着)”,在语义、语法位置、同步引申、隐喻等因素的合力作用之下,于元代开始,产生了拥有介词功能的“朝”。

注释:

文中例句选自于北京大学中国语言学研究中心CCL语料库。

参考文献:

[1]马贝加.在汉语历时分析中如何区分动词和介词[J].中国语文,2003(1):59.

[2] (东汉)许慎.说文解字[M].长沙:岳麓书社,2020:207.

[3]顾野王.大广益会玉篇[M].北京:中华书局,2019:623.

[4]黄侃,黄焯.广韵校录[M].北京:中华书局,2006:347.

[5]孙玉文.论“朝”的变声构词[J].湛江师范学院报,2002,23(4):1.

[6]谷衍奎.汉字源流字典[M].北京:华夏出版社,2003:684.

[7]凌剑春.论语法化的机制与动因[J].牡丹江大学学报,2013,22(2):68.

[8]卜雅娜.明清以来汉语介词的演变研究[D].南京:南京师范大学文学院,2011:106.

[9]陆璐媛.唐五代新生介词研究[D].武汉:华中科技大学文学院,2013:87.

[10]吴金花.汉语动词介词化的动因考察[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2005(5):93.

[11]许嘉璐.论同步引申[J].中国语文,1987,(1).

[12]肖任飞,陈青松.介词“向”“往”“朝”的句法语义模式分析[J].湖南科技学院学报,2006,27(7):172.

[13]胡壮麟.认知隐喻学[M].北京:北大出版社,2004.

[14]吴金花.汉语动词介词化的动因考察[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2005(5):94.

[15]沈家煊.“语法化”研究综观[J].外语教学与研究,1994(4):20.

[16]陆璐媛.唐五代新生介词研究[D].武汉:华中科技大学文学院,2013:90.

作者简介:

张振,男,河南驻马店人,黄淮学院,助教,硕士研究生,研究方向:古代汉语。