操缦百年 琴声不息

2021-09-10胡斌

胡斌

近现代的琴学实践虽然在一定程度上对传统保持着延续和坚守,但仍在某些方面发生了明显的改变,其原因在于琴学实践的文化场域发生了某种转移,这一情况对近现代琴史的文化解读和书写叙事带来了诸多新的问题和挑战。与古代相较,近现代琴学发展的一大特点就是外在语境的频频加入,如“专业”“市场”“非遗”等等重要话语成为影响琴曲创作与演奏、琴学传承与发展、琴人文化身份转移的直接因素。文化身份的确定是由文化个体所在的文化场域决定的,因此才会出现文化个体穿梭于不同文化场域而具备多重文化身份的情况,这一情况不仅存在于同一时代的不同社会文化场域中,也存在于文化个体的历史成长与变化的过程中。从这种视角出发来看待张子谦的琴学人生,或能有一番新的理解。

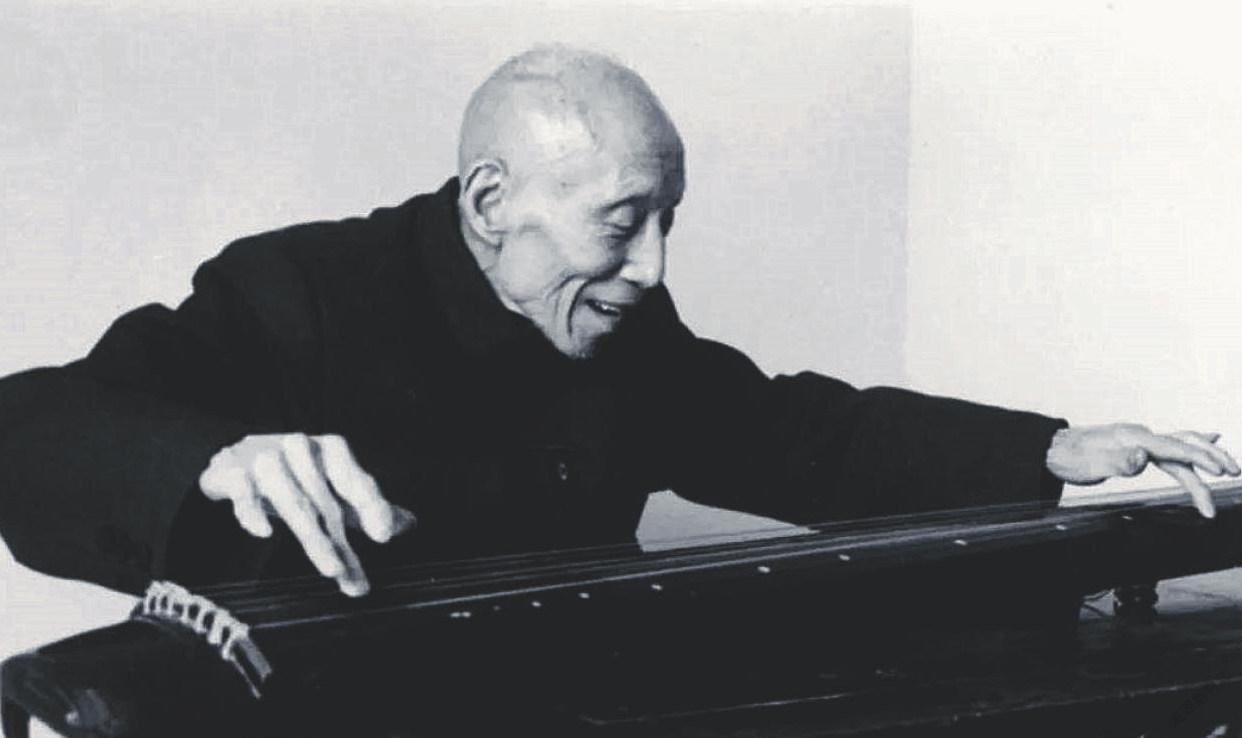

张子谦,原名张益昌,1936年与査阜西、彭祉卿两位琴家一同在苏州创立了今虞琴社,并于年底在上海增设“沪社”。抗日战争期间,与査阜西、吴景略等在上海主持琴社活动,组织演出和电台播音,宣传古琴音乐。1956年进入上海民族乐团,成为中国第一位专业古琴演奏家,期间还在上海音乐学院兼古琴课。今虞琴社在上海复社后,张子谦出任社长。1979年,张子谦先生当选为全国文联委员,后任中国音乐家协会民族音乐委员会委员和中国音协上海分会理事。1984年广陵琴社复社,张子谦任名誉社长,同年,上海音乐学院研究所聘张子谦为特约研究员。1988年张子谦移居天津,1989年被天津音乐学院聘为名誉教授。

张子谦最擅长的琴曲是所谓的“老三曲”,即《平沙落雁》《梅花三弄》和《龙翔操》,此外善弹《忆故人》《潇湘水云》等。琴曲打谱方面,则有《长清》《秋鸿》《天风环佩》《泛沧浪》《楚歌》和琴歌《梨云春思》等20余首,改编过《白毛女》《南泥湾》(60年代初)、《玉娥郞》《蝶恋花》等新琴曲。在个人演奏风格方面,张子谦在广陵派的基础上充分吸收其他各家之长,形成了自己独特的风格,成公亮先生总结为“既不同于管平湖先生的雄健和高古,也不同于吴景略先生的流美和绚丽。他的演奏表达出一种极具自我意识的、气息宽广、随心所欲的心声,一种充满动感的、自由自在的‘律动之美’。……作为一种极具个性的弹奏风格,他以琴曲乐句频繁的速度变化,和从细微变化到大起大落的节拍节奏变化,演化为独特的、自由跌宕的音乐语言,他的音乐充满‘动感’之美,这在他同时代的琴家中是独树一帜的”。张子谦的演奏特点在二十世纪三十年代初期已经得到琴人赞赏,张子谦当时前往拜会大同乐会主持者郑觐文时,虽然郑觐文的学生对张子谦演奏琴曲没有固定节拍表示质疑,但是郑觐文却认为张子谦的拍板不固定正是其精妙之处。在论文撰述和琴曲整理方面,张子谦与査阜西、沈草农合著的《古琴初阶》是“解放以来介绍古琴音乐及其演奏的唯一的普及型著作,对于古琴音乐深入群众文化生活起到了积极的影响”,也是“建国后第一本用于科学方法阐述古琴演奏法的教材,内容简要,文字精当,为古琴的教学提供了重要的学习内容和科学的方法”。此外,张子谦撰写的琴学文章有《广陵琴学的过去及未来》《古琴调弦的小经验》《广陵琴派的沿革和特点》《发掘琴曲〈长清〉的心得》《七弦琴谱的沿革和发展》《七弦琴考源》《琴曲悠悠怀念周总理——听创作琴曲〈梅园吟〉》等。1986年还主持编辑出版了《今虞琴歌》一册。此外,除了习琴,张子谦对洞箫也有一定的实践和体验,如《操缦琐记》里1938年9月8日的记述中有张子谦对于査阜西、王巽之吹箫的评价和自己的体会:“余习雅箫三年余,未尝间断,昔尝就正于巽之阜西两兄,皆能手也,阜西之箫,柔而和于琴曲之转折起伏,及滚沸索铃等指法,合奏有独到处。巽之虽不能琴,其箫有金石声,海上推为独步。今二公远去矣,余之艺迄未有成,虽知箫之为用,不在手而在气,换气固难,运气尤不易,一声之出,切忌成直线,须作弧形。运气功深,方可收放自如,起伏有致,至婉转回环,绵绵不断,又如换气得法,不为功美。换气者甚至一字一换,换逾连则气逾长而省力,反之则气促而费力矣……(1938.09.08)”在此后的记述中,也可经常见到张子谦吹箫参与各种合奏演出的事例。

今人对张子谦的评述,一方面集中在其个人文化素養及品行方面,多评价张子谦“多才多艺,诗词歌赋、书法摄影,无所不精。他的摄影作品,独具视角,早在50年代就公开发表过;他的书法亦潇洒隽逸,自成风格,……他的诗词更自然质朴,信口拈来,常常妙趣横生……”;关于张子谦的谦逊好学,今人多以其诸多习琴实例为典故而津津乐道,如“学流水、摔断腿”,在北京演出之余登门请教査阜西学习《潇湘水云》、赞扬学生陈长林弹《龙翔操》“比我弹得好”等。此外,还有关于张子谦积极参加社会活动表达爱国情操的评述,如1937年抗日战争开始,上海沦陷,激于民族义愤,“张子谦将《治心斋琴谱》中岳飞作词的《精忠调》琴歌打谱订音,由当时师从张先生学琴的昆曲演唱家樊伯炎演唱,古琴名师吴景略操琴,张先生吹箫伴奏,首演于浦东同乡礼堂,受到热烈欢迎。此后抗战八年,张先生及琴界同仁冒着日伪凶残迫害的危险,经常演唱与传播这首琴歌,成为人们借以抒发救亡心意的乐曲。”

另一方面,则主要体现在张子谦的琴学思想方面,也是对其评述最重要的方面,即张子谦对不同琴学流派风格、不同时代琴曲创作与演奏变革差异的认识和态度。今人对其琴学思想的评价大多以“继承”“创新”为主要内容。例如,戈弘在《“世纪琴人”张子谦》一文中对张子谦琴学思想进行的总结,认为主要有:“大同主义”的流派观、古为今用的演奏观、贴近时代的创作观三方面特点。在流派观方面,作者认为张子谦虽然出身广陵,但继承了孙绍陶“意在博访周咨,融汇各派,取长去短” 的思想,始终有着广征博采,取诸家所长的态度,这一态度在张子谦向其他琴人学习琴曲和之后的古琴教学等诸多事例中多有体现。在演奏观方面,作者提出现代古琴演奏必须考虑现代人的审美趣味和欣赏习惯,并以张子谦在《今虞琴歌·序》中“古人所谓琴歌,大约就是自弹自唱,有吟诵性质,度其唱当然不会过高,现在的琴歌常用高八度演唱,这也是时代使然,所谓独乐乐与众乐乐,故不应仍以古法束缚今人之视听也”的论述为据,以此佐证张子谦“古为今用”“推陈出新”的演奏观;在创作观方面,作者以张子谦改编的《白毛女》《南泥湾》等新曲为例,并引用张子谦评价《梅园吟》时提及“尤其要配合时代潮流和群众……所谓‘古为今用’……现代琴人的创作,不过是萌芽,是开始。……愿我现代琴人倍加努力,为我古琴界服务,为四个现代化服务”等内容,以此说明张子谦的创作观体现出“贴近时代”的特征。除此之外,也有学者认为“张子谦虽为传统文人型琴家,但在他身上绝找不到墨守成规的影子。不仅在演奏技巧上敢于创新,在艺术趣味上,也能够紧跟时代。……为使古琴走出狭小的文人圈子,让全社会各阶层人士都有可能欣赏到中华传统艺术的瑰宝——古琴音乐,尽了他最大的力量”;“随时代的前进,张先生在古琴艺术上也不断创新、发展,及时汲取琴艺改革的新成果。例如,50年代末钢丝尼龙琴弦问世,他立即将自己心爱的琴都换上这种新弦,经过一段练习,很快适应了演奏,大大改变了原有的音色、音质和音量。另外,每当琴友们创造新的技巧、手法,他立即虚心求教。他还积极参与了古琴的改良和琴箫(九孔箫)的研制、吹奏,将这些成果及时运用于自己的艺术实践中来。”

除了对张子谦“古为今用”“贴近时代”的琴学观念的评述之外,也有学者从其对某些琴学实践“现代”改变的批评来解读张子谦的琴学思想,如许建与张子谦当面访谈,讲到电视台最近发布的古琴节目,“他抱怨说:‘电视台的兴趣只在于这件古老的乐器,而琴人和琴曲却置于配角的地位。我们弹的《梅花三弄》也给删节得七零八落,连一弄也弄不成了’。又谈及舞台上活跃的年轻琴人的演奏,他说:‘太花了!太花了!让他们实验一个时期吧。’听他话的意思,似乎不满足仅在形式技法上的革新,而更看重艺术境界的深度。”

以上对张子谦的评述均从积极、肯定的立场出发,主要表达了两种意思,一是张子谦不但具有较好的传统文化素养,而且具有贴近时代的琴学创新精神;二是面对现代变革时对传统的坚守。在《操缦琐记》中,也有多处记述能够体现张子谦的琴学观念,虽然文中多数记录都是关于琴人往来交流或演出排练等琴学实践内容,但在对于弹琴的基本认识上,张子谦有着自己的体会和理解,如1938年张子谦夜晚理琴时的记录:“晚归,家人均外出,四壁俱静,不可多得之时也。理琴十余曲,达二小时,身心舒泰,琴我俱忘,一年中不知几度有此境界。余尝谓:弹琴与人听,固不足言;弹琴及同志小集,仅供研究,亦不足言;弹琴至我弹与我听,庶乎可言矣。然仍不如我虽弹我并不听,手运目迳,纯任自然,随气流转不自知其然而然,斯臻化境矣,斯可言琴矣。雖然此等,仅可与知者道耳(1938.11.09)”。在派别方面,《操缦琐记》中曾有张子谦与董杏樵弹琴交流时的记述,认为“董君弹春山听杜鹃,出音极好,节奏亦佳,董君自谓系川派,对于门户派别持之甚严。故见余右手尝弹至三四徽引为大异,余向来对于派别不甚注意,觉各派均无多大分别,即如董君亦不过与我等大同小异尔(1939.06.11)”;另外,还有张子谦与刘少椿交流时的记述:“少椿谓我之指法已有变更,余初不自觉,细思,言颇中肯,近十年来,余弹各家曲调,无形中不无受其影响,亦势所必然也(1955.06.11)”。这些言论的确反映出张子谦对于流派之间的差异以及个人技法改变都持一种包容的态度。在琴学实践相关的个人喜好方面,《操缦琐记》中关于张子谦热衷于弦歌与合奏的记述贯穿始终:新中国成立之前,张子谦曾多次邀请张翰胄、袁灵云、吴莲、林秀卿、沈述纨等擅长昆曲或声乐的友人以弦歌的方式参与雅集,之后也积极提倡弦歌,甚至因为其主张的弦歌在是否参加“元旦棉纺表演节目”的社员讨论中被否决而“败兴而归”,并记述道:“余对于弦歌向来积极,颇思独创一格,发挥古典音乐唯一之精神,今受此打击,不觉心灰意懒矣。(1955.12.25)”;在合奏方面,张子谦不仅在今虞琴社的雅集活动中积极主张合奏练习,更在建国之后先后九次组织、参加不同类型的合奏排练小组。至于时代变革对古琴弹奏产生的影响,在张子谦的记述中也有体现,如1961年,张子谦与马如骥交流弹琴,认为马如骥“指法尚好,乐感亦佳,惟弹得极轻极缓,弹毕,嘱提意见,余以为弹奏固不宜过重、过火、过速,然琴的本身音量本已很小,若弹得过轻,使人听不见,亦何足贵。吟猱过长,余音早完,仍动荡不已,亦觉没有什么意义,况现在对象是为工农兵服务,过去所谓古调独弹自我欣赏,早已不适宜于今日了。(1961.05.07)”当然,这些记述虽然是张子谦自己的言论,但毕竟随着时代变迁,琴人观念思想也或主动、被动地发生转移,或坚持、或改变,这都是作为一个普通人最正常不过的行为或心理,但是张子谦对于琴学的执着和热爱,的确显现于其琴学日记《操缦琐记》的字里行间之中。

今人对张子谦的评述中,有的是从纪念、缅怀的角度出发,是对其一生的总结;有的是从实地访谈、考察的角度出发,是对某一细节的表达。从历史书写的客观需要来讲,对历史人物进行整体地宏观观察需要诸多微观的细节支持,对某一细节的评述同样也离不开宏观的、整体的、变迁的大背景。就张子谦个人生平而言,实际上经历了以“五四”新文化运动和中华人民共和国建国为标志与界限的两次社会宏观巨变,在文化上也经历了从其幼年时的传统私塾教育,到“五四”与建国期间从传统文化与现代文化的碰撞,再到建国后社会主义意识形态下现代化建设目标的确立这一复杂过程,从历史的角度来说,其个人的琴学思想与实践必然呈现出阶段性的变化;从共时的角度来说,张子谦在琴学上的个人体验与创造实际上是在历史传统、社会变革中通过多次的文化选择而形成并体现的。

张子谦经历了传统与现代碰撞之下的文化选择,也在一定程度上地进入了社会话语,但是其琴学实践在面对来自历史传统和社会变革的不可避免的影响时,既不是对历史传统的古板守旧,也不是对社会变革的全盘接受,而是在一种文化的博弈中以其个人的方式来表达自己对于琴学的理解和坚持,这对当下琴学发展无疑有着积极的启示意义。

注释:

《张子谦先生在近现代琴史上的贡献》,载《秋籁居琴话》,成公亮著,北京·三联书店2009年10月第1版,第9-10页。

严晓星:《琴边拊掌录:近世古琴逸闻丛话之五》,载《音乐爱好者》2009年第6期。

张子谦、阜西、沈草农:《古琴初阶》,音乐出版社1961年。

向延生主编:《中国近现代音乐家传1》,春风文艺出版社1994年4月第1版,第366页。

陈嘉瑞:《忆古琴大师张子谦》,载《天津文史资料选辑》1994年第3辑,总第63辑,中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编,第69页。

张子谦著:《操缦琐记》,中华书局2005年10月第一版。

戈弘:《古鑫远逸的“老梅花”——广陵派古琴艺术大师张子谦》,载《扬州文史资料第17辑 百年风流:扬州近现代人物传》,扬州市政协文史资料委员会出版发行,1998年1月,第420页。

陈嘉瑞:《忆古琴大师张子谦》,载《天津文史资料选辑》1994年第3辑,总第63辑,中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编,第68页。

《今虞琴歌》,中国音协上海分会与今虞琴社合编,1986年内部出版。

李凤云:《张子谦先生古琴艺术初探》,载《中国音乐学》2000年第2期。

陈嘉瑞:《忆古琴大师张子谦》,载《天津文史资料选辑》1994年第3辑,总第63辑,中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编,第67页。

许健:《访吴、越、闽琴友记》,详见《音乐学丛刊》(第二辑),文化艺术出版社1982年12月第1版,第172页。