基于改进TPB框架的新型农业经营主体绿色生产决策机制研究*

2021-09-10赵晓颖张明月李画画

赵晓颖, 郑 军, 张明月, 李画画

(1.山东农业大学经济管理学院 泰安 271000; 2.山东科技大学财经学院 泰安 271000)

党的十九大报告指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”, 具体到农业生产领域, 主要体现为农业整体绿色生产水平依然不高, 与消费者对良好农业环境和优质安全农产品的需求期望不匹配,进而制约了农业现代化转型和高质量发展。令人欣慰的是, 自2015年开始, 连续多年的中央一号文件聚焦农业绿色生产, 并从机制建设、专项治理、资源利用等多个维度提出政策要求。箭已上弦, 如何破题, 不仅是新时代推进生态文明建设的重要实践, 也是我国农业现代化转型发展的必由之路。

已有研究和实践经验表明, 农业生产方式的转变主要依赖于农业生产者行为的改变[1]。尽管目前农户仍是我国农业生产的基本主体[2], 但其面临内在风险抵御不足、外在监管成本高效率低、兼业化下的粗放经营等问题[3-5], 导致推进绿色生产面临诸多制约。在此形势下, 近年来蓬勃发展的新型农业经营主体, 逐渐担负起引领我国农业绿色生产的重要使命。各类新主体中, 由于家庭农场仍保留家庭经营内核, 符合我国农村基本经营制度, 更成为农业现代化发展和生态文明建设的重要突破口。目前来看,学术界针对家庭农场绿色生产研究主要涉及3方面:一是家庭农场绿色生产的主体优势。多数研究表明,家庭农场更符合“理性经济人假设”[6], 既具备较高的社会责任感和现代观念[7], 又具有较高的生产效率和经营管理优势。在日益增长的劳动力成本和土地租金的压力下, 更具备绿色转型的动力[8]。二是家庭农场绿色生产的实施现状。有学者认为家庭农场已在测土配方、药肥减量、秸秆还田、节水灌溉等方面呈现出“生态自觉性”[1], 但却并未达到化肥和农药减量施用的理论预期[9], 滥施农药的生产随意性仍然存在[10], 且随着潜在风险提高, 过量使用化肥的倾向更为严重[11]。三是家庭农场绿色生产的影响因素。现有文献显示, 补贴、信贷、销售支持、农药税、违规处罚等政策规制因素[12-13], 加入合作社等产业组织因素[9], 经营规模、资金水平、教育程度、干部担任等禀赋特征因素[14-15], 生产培训、示范农场评比、“三品一标”注册等外部环境因素[1,15-16], 均对家庭农场实施药肥减量、测土配方、生态种植、采纳病虫害综合防控技术(integrated pest management, IPM)等起到显著影响。

综上, 本文认为, 倡导与发展家庭农场绿色生产是时代选项, 但要实现家庭农场绿色生产目标的达成绝非易事。虽然该方面研究已逐渐丰富, 但仍存在以下3方面的探讨空间。一是前期研究大多基于传统农户的视角, 以家庭农场为专门研究对象的文献并不多见, 相关研究也多集中于观念引入、理论探讨和案例分析层面, 缺乏相应的实证分析。二是少数涉及家庭农场绿色生产影响因素的文献中, 多侧重于政策指引、禀赋能力、产业组织等客观因素,较少引入主观认知因素, 更缺乏将客观和主观因素相结合, 综合分析家庭农场绿色生产行为的决策机制。三是以往文献并未区分家庭农场种植作物品种,而不同作物的绿色生产关键环节不同, 导致以往结论的适用性有待商榷, 不利于引导家庭农场的精准施策。据此, 本文拟利用山东省293家蔬菜家庭农场的微观数据, 在计划行为理论(TPB)基础上, 运用结构方程模型和组群分析方法, 深入探讨家庭农场绿色生产行为的决策机制, 以期为促进家庭农场实施绿色生产行为制订前瞻性、针对性与可操作性的政策依据。

1 理论分析和研究假设

计划行为理论(theory of planned behavior, 下文简称TPB)是Ajzen[17]根据理性行为理论发展修订的, 从社会心理学视角解释和预测人类行为的经典理论。该理论的核心思想为: 行为态度、主观规范和知觉行为控制3类主观认知变量, 共同作用于行为意向, 进而导致行为的发生。由于该理论提供了一个完整的“认知→意愿→行为”影响路径, 因而在绿色生产行为决策方面具有较强的解释预测力[18-20]。但由于模型的适用情境不同, 不少学者将该模型进行扩展和改进, 如将TPB理论与技术采纳模型(technology acceptance model, TAM)、规范激活模型(norm activation model, NAM)、价值-信念-规范模型(valuebelief-norm theory, VBN)等经典模型相结合[21-23], 或在计划行为理论的基础上引入风险感知、道德规范、自我认同等主观认知变量[24-25], 用来解释药肥减量、资源保护、废弃物回收等绿色生产行为的决策因素。此外, TPB理论通常隐含一个前提假定, 即外部环境是一致且稳定的, 并控制了外部环境对决策者的影响。为突破这一假定, 部分学者引入禀赋特征、产业组织、政策规制等外部环境变量[26-28]。对TPB理论进行扩展, 即增加了“环境→认知”这一阶段的决策过程, 旨在探讨内部和外部因素如何共同影响决策行为。由于本文的研究对象为家庭农场这一新型农业经营主体, “规模化”和“企业化”特质使其与市场和政府两类外部环境形成更加紧密的衔接, 因而在决策分析中有必要加入“环境→认知”这一决策过程。因此, 本文试图对TPB理论进行改进, 通过引入市场激励和政府规制两类外部环境变量, 构建“外部环境→内在认知→行为意向→行为实施”的理论分析框架(图1), 以期更为有效阐释家庭农场绿色生产的决策机制, 具体因素选择如下。

图1 市场激励、政府规制条件下家庭农场绿色生产行为决策机制的理论模型Fig.1 Theoretical model of decision-making mechanism for green production behavior of family farms under the conditions of market incentives and government regulation

1.1 绿色生产的行为态度

行为态度(attitude, ATT)指家庭农场对实施绿色生产行为的积极或消极评价。评价越积极、倾向越强烈, 行为响应的可能性就越大[29]。其中, 经济价值认知是经营者决策的基础[30], 如果家庭农场根据以往经验认为, 绿色生产方式能够促进减少投入品成本、提升资源利用率、促进产品溢价, 进而实现经济效益增加, 那么其响应态度是积极的。除经济理性外,生态价值和声誉价值认知也能一定程度解释经营者在农业比较利益不断下降的情况下依然采纳环保型生产技术的动因[31]。Koesling等[32]的研究发现, 绿色农户更加关注常规生产的环境问题, 更具有环保意识, 对过量施用化学品对环境和健康的危害认知也更深刻。而声誉价值方面, 环境保护的“利他”特征,有助于实施绿色生产行为的家庭农场取得社会认同,以获取资源机会并抵御未来不确定性。基于此, 从经济价值、生态价值和声誉价值认知3维度衡量家庭农场绿色生产的行为态度, 并提出假设:

H1: 绿色生产的行为态度正向影响家庭农场的绿色生产行为意向。

H2: 绿色生产的行为态度正向影响家庭农场的绿色生产行为实施。

1.2 绿色生产的控制认知

控制认知(personal behavior control, PBC)指家庭农场感知到的实施绿色生产行为的控制能力, 即对绿色生产行为的难易程度认知。尽管绿色生产有利于达成经济生态系统长期效益最大化目标, 但短期来说, 仍有投入大、产出慢、收益不明显的特点[33]。当家庭农场缺乏能力、资源或机会, 或过去类似经验让其感到困难时, 意愿和行为将减弱。TPB理论认为, 自我效用(从事行为的困难度)和控制力(自主控制和执行程度)是行为控制的重要组成, 当经营者对绿色生产的过程和技术手段了解程度越高[20], 对信息、资金、劳动力及其他资源禀赋利用的困难感知越少[34], 对技术风险的控制和承受能力越强时[23], 其积极、主动采取绿色生产的倾向就越大。基于此,从生产认知、实施障碍和风险控制3维度衡量家庭农场绿色生产的控制认知, 并提出假设:

H3: 绿色生产的控制认知正向影响家庭农场的绿色生产行为意向。

H4: 绿色生产的控制认知正向影响家庭农场的绿色生产行为实施。

1.3 绿色生产的市场激励

市场激励(market incentives, MI)反映了市场利益相关者对家庭农场实施绿色生产行为的认同、支持或合作, 是家庭农场的态度转变和能力提升的重要驱动因素。其中, 消费者对绿色产品需求越高, 越有利于形成溢价激励, 并促进经营者的经济价值感知; 产业组织不仅可以提供对优质绿色农产品的经济激励(如采取分级收购方式), 还能帮助成员获取信息、农资及新技术, 有利于提高生产方式认知及降低资源禀赋约束[9]; 下游收购商(农贸市场)如果实施产品检测和质量追溯, 将农业生产过程和产品质量的“私人信息”外部化[35], 可在实现“优质优价”基础上, 倒逼经营者环境态度养成; 同行经营者对绿色生产方式的推广应用, 可以使家庭农场实现“干中学”和“看中学”, 通过相互间的交流仿效, 有效降低交易成本和技术风险。据此, 从消费需求、产业合作、检测追溯和同行影响4维度衡量家庭农场的绿色生产市场激励特征, 并提出假设:

H5: 绿色生产的市场激励正向影响家庭农场的绿色生产行为态度。

H6: 绿色生产的市场激励正向影响家庭农场的绿色生产控制认知。

1.4 绿色生产的政府规制

政府规制(government regulation, GR)反映了政府对家庭农场实施绿色生产的正式的外部约束, 可以通过引导、激励和约束等具体措施对家庭农场的行为态度与控制认知产生直接影响。其中, 实施宣传引导和技术培训, 有利于提高家庭农场的环境意识, 并促进其加强对绿色生产方式的了解和掌握[1];发放经济补贴和物质奖励, 能够保障家庭农场获得最低限度的生态补偿, 并形成其绿色生产的稳定经济预期[36]; 制定绿色生产的法律法规, 对家庭农场实施强制性约束, 一旦农场悖离规制目标, 不但会遭受经济惩罚, 也会因为监督者的批评和教育受到声誉损失[37]。据此, 从宣传引导、技术培训、生态补贴和法规约束4维度衡量家庭农场面临的绿色生产政府规制, 并提出假设:

H7: 绿色生产的政府规制正向影响家庭农场的绿色生产的行为态度。

H8: 绿色生产的政府规制正向影响家庭农场的绿色生产的控制认知。

1.5 绿色生产的行为意向

行为意向(behavioral intention, BI)反映了家庭农场采取绿色生产行动的倾向程度和主观几率判定,是行为显现前的决定。众多学者的研究均证实了绿色生产意向对行为的直接正向影响[18-19,27-28]。鉴于行为意向对行为实施有较强的预测能力, 据此提出假设:

H9: 绿色生产的行为意向正向影响家庭农场的绿色生产实施。

2 量表设计、数据收集与样本特征

2.1 量表设计

上述理论分析中, 关于绿色生产行为态度、控制认知、市场激励和政策规制4类变量的测量, 借鉴参考相关学者[19-20,23,28,30,36,38-39]在相关领域的问卷设计理念, 并结合家庭农场实际经营特征, 最终确定量表和14个题项。研究采用Likert五点量表法, 以调查问卷的方式进行测度。对应题项按同意程度赋值为: 完全不同意=1、不太同意=2、一般=3、比较同意=4、完全同意=5。

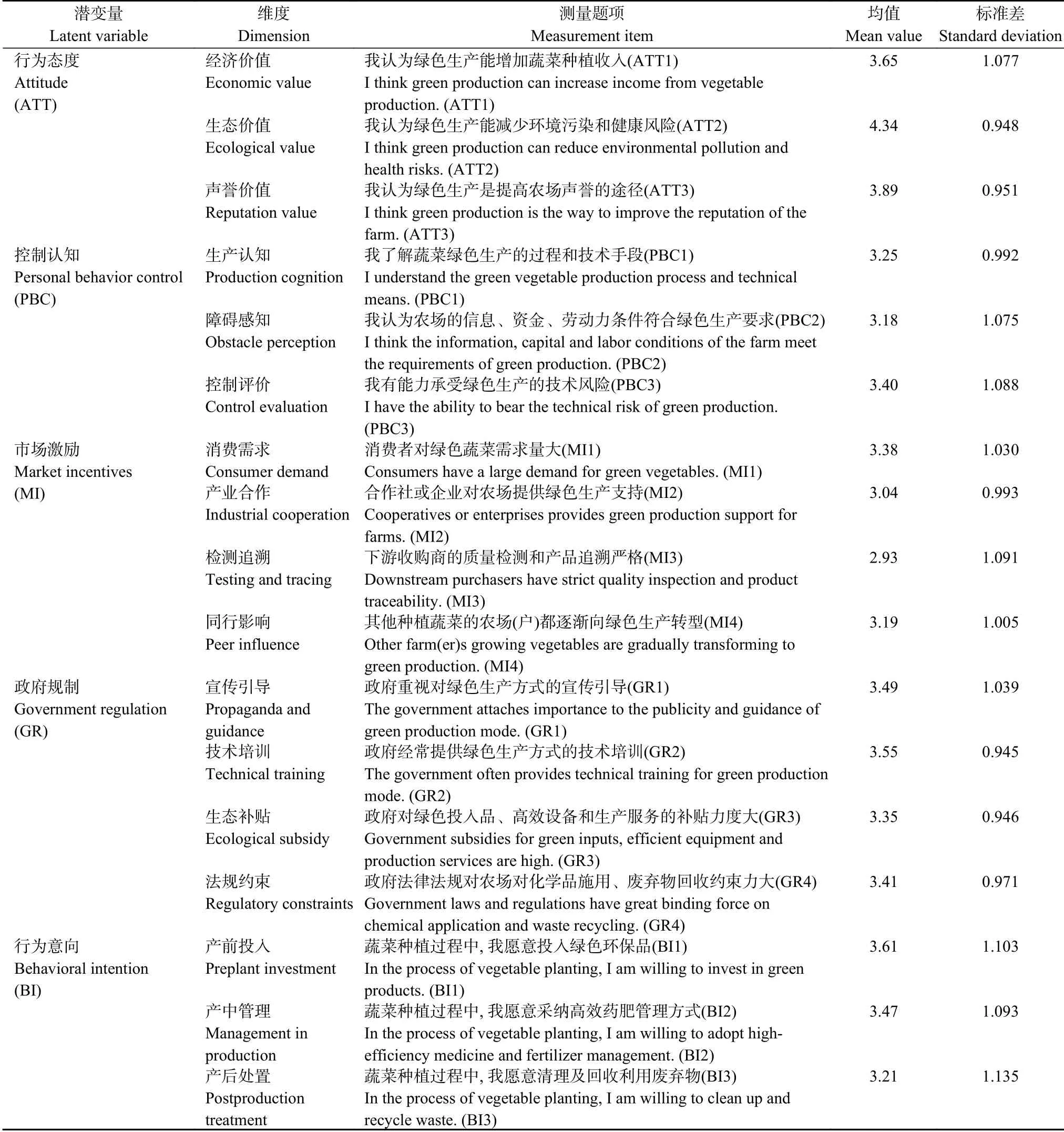

关于绿色生产行为意愿和实施2类变量的测量,结合蔬菜生产过程中有关环境和健康风险的关键环节设计确定。考虑到在实际生产过程中, 菜农为追求增产, 往往过量和不规范地施用农药(如选择高毒高残留禁用农药, 超浓度、超品种范围施用农药, 不按安全间隔期采收蔬菜等), 过量和不均衡施用化肥(高氮、极高磷和高钾施肥模式), 使用超薄农膜(地膜厚度<0.005 mm), 不注重农田废弃物回收(对残膜、药肥包装、秸秆的填埋焚烧), 导致了严重的面源污染和质量安全问题。本文关注的蔬菜绿色生产包括:①产前绿色环保品的投入, 包括绿色农药、有机肥和环保型农膜; ②产中高效药肥管理方式, 包括绿色技术、高效设施和药肥档案的采纳管理; ③产后农田废弃物的合理处置, 包括秸秆、农膜、药肥包装的回收利用。具体题项按照得分赋值, 相关测量指标及其统计特征描述如表1所示。

表1 家庭农场绿色生产决策模型相关变量定义及描述性统计分析结果Table 1 Variable definition and descriptive statistical analysis results of family farm green production in decision-making model

续表1

2.2 数据收集与样本选择

本文数据来源于国家社会科学基金“新型农业经营主体绿色生产行为演进机制与政策设计”课题组于2020年6−10月对山东省蔬菜家庭农场的现场调研和问卷调查。综合考虑蔬菜产区、地理区位、人口特征和经济发展水平等因素, 调查区域覆盖山东省鲁西南、鲁中和鲁东6市14个县区, 即鲁西南的聊城和临沂(莘县、高唐县、沂南县和苍山县), 鲁中的潍坊和济南(安丘市、高密市、寿光市、章丘市和长清区), 以及鲁东的青岛和烟台(即墨市、胶州市和莱西市、莱阳市和海阳市), 每个区县随机选取15~30家蔬菜家庭农场。课题组首先对调查员开展了调查目的、内容、方法、注意事项等方面的专门培训, 然后由调查员对农场主要管理人员进行访问并一对一填答问卷。在填答问卷前, 调查员对受访人员就绿色生产内涵和关键环节进行介绍, 以保证受访者对绿色生产的整体性和系统性认知。此次调查共发放326份问卷, 剔除无效及不完整问卷, 最终得到有效问卷293份, 样本有效率为89.88%。

2.3 样本特征

调研发现, 多数蔬菜类家庭农场从事种植蔬菜、水果、茶叶、粮食等作物的多样化经营。就蔬菜种植规模而言, 大部门农场的规模集中于3.33~6.67 hm2,占样本总数的36.86%; 其次为3.33 hm2以下, 占27.30%; 13.33 hm2以上农场数量较少, 占15.46%。从农场主基本特征看, 男性农场主占比71.33%, 44~55岁农场主最多, 占50.51%, 72.69%的蔬菜类农场主具有高中及以上的教育程度, 上述样本特征与目前农场经营者男性化、年轻化、高学历的现状相符。从地区分布看, 鲁东、鲁中、鲁西南地区的农场分别占34.47%、38.56%和26.97%。总体来看, 样本农场之间存在明显差异, 有一定代表性。

3 实证检验与结果分析

3.1 模型信度和效度检验

为保证研究结论的可靠性与有效性, 本研究利用SPSS2 3.0, 对整体量表的信度和效度进行检验(表2)。首先, 各观测指标的因素负荷量(factor load)均大于0.6, 题目信度(SMC)除ATT2为0.331(接近0.36), 其余题目SMC均超过0.36, 代表各题目的信度良好。其次, 根各潜变量的组合信度(CR)均在0.7以上, 说明模型各构面有较高的内部一致性, 组合信度达到检验要求。最后, 多数潜变量的平均变异萃取量(AVE)大于0.5(行为态度和行为能效的AVE接近0.5), 说明潜变量之间具有收敛效度。据此, 证实了问卷和量表具有较好的信度和效度。

表2 蔬菜家庭农场绿色生产决策模型各题项的信度及效度检验Table 2 Reliability and validity test of each item of green production decision-making model for vegetable family farms

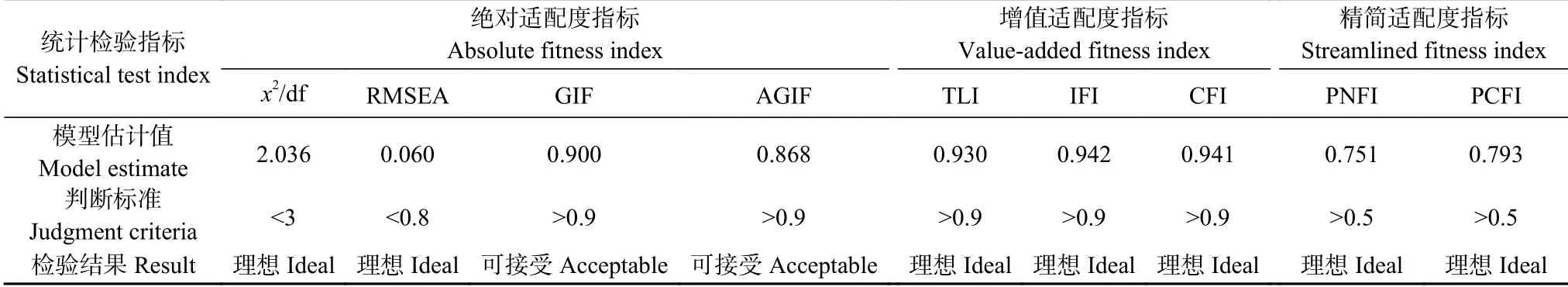

3.2 模型适配度检验

利用AMOS 23.0对模型进行适配度检验。SEM整体模型适配度指标通常包括绝对适配度、增值适配度和简约适配度指数(如x2/df、RMSEA、CFI等)。表3的检验结果显示, 各项指标适配度均为可接受范围, 表明构建的理论模型与样本调查数据之间拟合情况良好。

表3 蔬菜家庭农场绿色生产决策模型的整体适配度检验Table 3 Overall fitness test of green production decision-making model for vegetable family farms

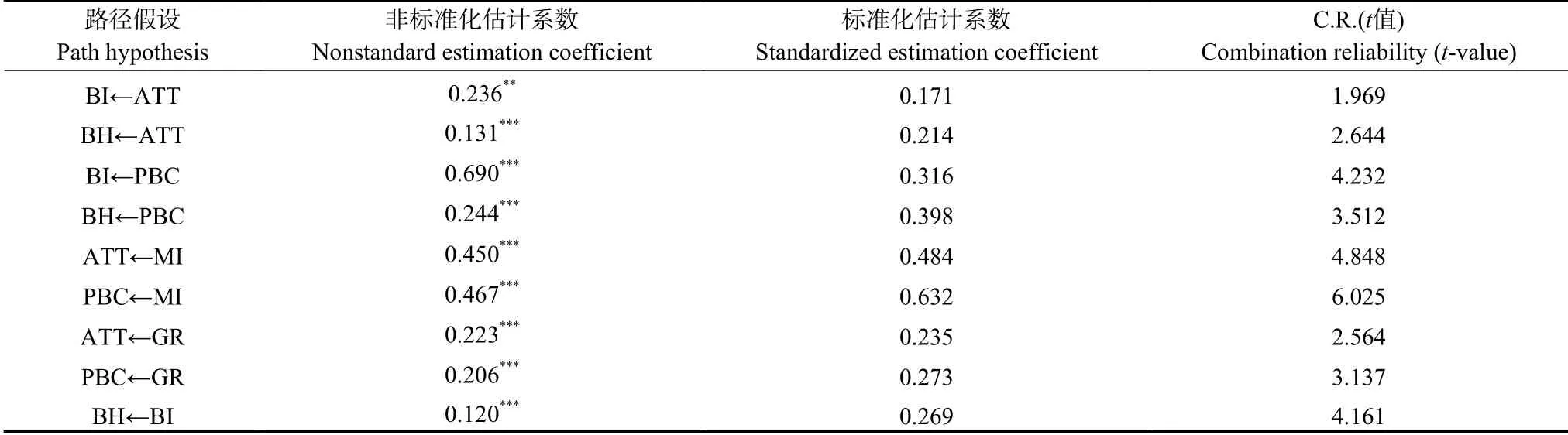

3.3 模型假说检验

根据设定的理论模型, 运用AMOS23.0软件, 对模型中各潜变量间的假设进行检验。表4和图2显示, 各非标准化路径系数均通过P<5%及以上的显著性检验。由此可见, 假说1~9均得以验证, 研究构建的“外部环境→内在认知→行为意向→行为实施”理论模型对蔬菜家庭农场绿色生产行为实施有较强的预测和解释力。

图2 蔬菜家庭农场绿色生产决策模型的路径及估计参数结果Fig.2 Path and estimated parameter results of the green production decision-making model for vegetable family farms

表4 蔬菜家庭农场绿色生产决策模型的假说验证与路径系数Table 4 Hypothesis verification and path coefficients of green production decision-making model for vegetable family farms

3.4 影响因素分析

1)行为意向是影响行为实施的直接因素, 标准化路径系数为0.269 (表5), 该结论证实了TPB理论中行为意向对实际行为的解释和预测作用。但表1统计显示, 无论是行为意向还是行为实施, “产后处置”得分均低于“产前投入”和“产中管理”。可能原因在于, 产前和产中的绿色生产环节, 对提高资源利用率、提升蔬菜品质和形成市场溢价具有较为显著的作用。而产后蔬菜秸秆资源化利用尽管能变废为宝,有利于保护环境和资源节约, 但相比粮食作物, 蔬菜秸秆还田难度大、成本高, 不利于大量还田; 且农膜、包装等废弃物回收有利于长期改善土壤质量和防止面源污染, 但短期来说经济效益并不明显。此外,《山东省土壤污染防治条例》规定, 地膜、包装等废弃物应交由专门机构和组织进行无害化处理。但由于缺乏具体回收办法, 奖励惩罚细则也尚未完善,导致农场经营者不知道“去哪里回收”和“如何回收”,一定程度影响产后废弃物回收的意愿和行为。

表5 蔬菜家庭农场绿色生产决策模型各潜变量对行为实施的直接效应、间接效应和总效应Table 5 Direct effect, indirect effect and total effect of each latent variable on behavior implementation ingreen production decision model of vegetable family farms

2)行为态度和控制认知既是影响行为实施的直接因素, 又是间接因素, 两类认知变量对行为实施的总效应(直接效应+间接效应)分别为0.260和0.423(表5), 控制认知的作用大于行为态度。Bandura[40]的自我效能理论认为, 控制效能感知是行为改变的最重要前提, 因为它决定了应对行为的启动。绿色生产具有短期投入大、产出慢、收益不明显的特点,需要家庭农场较高的知识技能储备、资源禀赋水平和风险控制能力, 因此不难理解控制认知是影响行为实施的最重要的因素, 该结论与张董敏等[20]的研究结果相一致。在控制认知的3类因素中, “实施障碍”的因素载荷系数高于“生产认知”和“控制评价”(0.721>0.698和0.630)。据了解, 目前农场面临的资金压力大、劳动力短缺、信息获取途径有限等禀赋约束, 使家庭农场在绿色转型上面临“心有余而力不足”的状态。如样本数据中, 13.31%的农场2019年净利润为负, 69.28%的农场认为正规信贷较难或很难获取, 49.15%的农场认为无法满足绿色转型的劳动力需求, 因此禀赋约束是影响家庭农场绿色转型控制认知的关键。而在价值认知潜变量的3类因素中, “经济价值”的因素载荷系数高于“生态价值”和“声誉价值”(7.58>5.75和6.53), 说明相比环境责任感和外界声誉压力, 经济利益的反馈评价更有利于家庭农场正向态度的形成。在土地租金和劳动力价格不断上涨的前提下, 如果用绿色生产方式替代常规生产方式, 其必然前提是具有经济上的可行性, 这与Hayami[41]的观点相一致, 即行为改变是对关键经济变量变动的一种内生反应。

3)市场激励与政府规制是影响家庭农场实施绿色生产行为的间接因素, 两类环境变量的总效应(间接效应)分别为0.393和0.177 (表5), 市场激励大于政府规制。代云云等[39]的研究表明, 在小农的蔬菜安全生产方面, 政府规制作用大于市场和组织, 原因在于市场与分散农户无法紧密连接, 市场不能起到有效的激励和监督。但作为新型农业经营主体, 家庭农场与市场利益相关者的联系程度日益密切, 相比政府规制, 市场激励更能影响家庭农场绿色生产的行为态度和控制认知(0.484+0.632>0.235+0.273)。例如, 下游收购商(加工企业、超市、饭店等)更希望与家庭农场签订订单, 以便减少“搭便车”行为和保证质量安全的可追溯性, 家庭农场也能得到相应溢价激励; 家庭农场与企业、合作社的横纵向协作或形成产业联合体模式, 使其更有利于获取系列化、优质化和综合性的服务, 从而提升管理能力和降低禀赋约束; 家庭农场通过开展农家乐、观光采摘、社区支持农业等方式, 直接对接消费者, 也更易向消费者传递质量信号, 实现绿色蔬菜的“优质优价”。而在市场激励的4类因素中, “产业合作”和“消费需求”两项因素载荷系数高于“产品追溯”和“同行影响”(0.769和0.733>0.652和0.697), 可见以消费需求带动绿色农业全产业链合作, 对于形成有效的市场激励环境起到更重要的促进作用。此外, 由于绿色生产的正外部性, 在目前产权难以界定的情况下, 政府规制的作用也不言而喻。在其4类因素中, “技术培训”和“生态补偿”的因素载荷系数大于“宣传引导”和“法规约束”(0.771和0.777>0.694和0.652)。调研发现,针对家庭农场的培训中涉及到一系列土肥培育、经营管理和环境保护知识, 内容具有较高的实用性、针对性及实践对接性, 76.45%的家庭农场将技术培训作为首要的绿色生产政策需求。而绿色农资、高效设备和生产服务的补贴也有助于降低经营者成本压力, 促使其合理经济预期形成, 因此两类规制措施是促进绿色生产转型不可或缺的助推器。但“宣传引导”和“法规约束”的载荷系数较低, 印证了李芬妮等[36]、王太祥等[37]关于目前环境规制对绿色生产行为影响的解释, 即由于区域差异及农村环境的复杂性, 宣传引导、环保法规等规制的作用效果欠佳, 存在“相对性制度失灵”现象。由于短板理论和木桶效应, 政府应投入更多精力消除此“短板”, 使得绿色生产正式规制中的各维度措施相互一致, 相互促进, 以加强其对家庭农场绿色生产转型的促进作用。

3.5 分群组家庭农场绿色生产决策机制的差异性分析

最后, 本研究拟用多群组分析方法, 探究前述研究假设模型在不同样本间是否相等或参数是否具有不变性。有研究表明, 不同规模和不同代际的经营者, 其绿色生产决策机制具有差异[23,42]。本文按照样本农场的均值, 以6 hm2划分蔬菜种植规模较小和种植规模较大的家庭农场(简称小型农场和大型农场);以48岁划分老一代家庭农场和新一代家庭农场, 并在5个模型输出结果适配度对比分析的基础上(预设模型、协方差相等模型、方差相等模型、路径系数相等模型和模型不变性), 最终选择预设模型进行多组群分析检验。结论显示, 模型RMSEA值介于0.050~0.055, 均小于0.08的标准值; CIF值介于0.906~0.925, 均高于0.90的标准值; 卡方统计量的P值未达显著性水平, 以上指标均表明多群组分析模型与样本数据适配情况良好。此外, 分组样本(表6)与全样本(表4)的分析结果大体类似, 但也存在如下差异:

表6 不同组群蔬菜家庭农场绿色生产决策模型的估计结果Table 6 Estimated results of green production decision-making model of vegetable family farms in different groups

1)行为意愿对行为实施的影响, 大型农场通过了检验, 小型农场未通过检验。即小型农场比大型农场更可能会出现绿色生产意愿和行为不一致现象。由于大型农场蔬菜种植规模大, 专业化程度和预期收益高, 因此有更为长远的经营目标, 绿色生产意愿也容易转化为实际行为。反之小型农场可能因蔬菜专业化程度和预期收益低, 因而更注重短期利益, 尽管有绿色生产意愿, 但由于经营目标差异影响其意愿向行为的转化。

2)行为态度对行为意向的影响, 新一代和大型农场通过检验, 老一代和小型农场未通过检验。由于老一代和新一代农场主、小型和大型农场经营者在学习效率、体力精力、认知水平、资源禀赋等方面存在差距, 这些差距导致了农场主对绿色生产的经济、生态和声誉价值感知不同, 由此产生了态度的差异, 进而对行为意向产生了不同作用。一般来说, 新一代和大型农场对绿色生产的价值认知程度更高, 对绿色生产态度更积极, 因而有更强烈的从事绿色转型意向。

3)行为态度对行为实施的影响, 小型农场通过检验, 大型农场未通过了检验。一方面, 尽管大型农场可能对绿色生产价值认知程度更高, 但在日益提升的劳动力成本和土地租金下, 大型农场在绿色转型过程中面临更多的资金、管理、技术等方面的压力和风险, 积极态度不一定转化为实际行为。另一方面, 相关学者研究发现, 绿色生产行为和经营规模之间呈现倒U型趋势[43], 过大规模可能带来单位面积上生产成本和管理成本的提升, 会减弱经济价值感知, 从而抑制行为态度对其行为实施的作用机制。

4)政府规制对行为态度影响, 大型农场通过了检验, 小型农场未通过检验。由于大型农场与政府联系更为密切, 政府对此类农场的正式规制投入力度较大, 普及程度和覆盖面也更广。而小型农场较为分散, 政府规制投入成本相对较高, 因而政策规制投入及其影响力相对不足。同时也可反映出, 政府规制对行为态度的影响效果是随着政府投入力度的加大逐渐增强的。

4 结论与政策建议

鉴于激励引导家庭农场从事绿色生产已经成为推进我国农业现代化转型升级的关键。本文基于山东省293家蔬菜家庭农场的微观数据, 利用计划行为理论和结构方程模型, 系统分析了家庭农场绿色生产的决策机制。主要结论如下: 1)从作用机制来看,模型的相关假设均通过显著性检验, 本文构建的“外部环境→内在认知→行为意向→行为实施”的决策模型对家庭农场绿色生产行为具有较好的解释力。2)从影响效应来看, 市场激励、政府规制、行为态度、控制认知和行为意向对行为实施的影响效应分别为0.393、0.177、0.260、0.423和0.296。总体来看, 市场激励和控制认知2类因素的影响效应最大, 其次为行为态度, 市场激励→控制认知→行为实施、市场激励→行为态度→行为实施是两条重要的决策路径。3)从因素载荷来看, 产业合作和消费需求(市场激励)、生态补偿和技术培训(政府规制)、经济价值认知(行为态度)和行为障碍感知(控制认知)在各类潜变量中的载荷系数较大, 是形成外在环境的内在认知的关键因素, 结合各潜变量影响效应, 应格外注重产业合作、消费需求、实施障碍感知和经济价值认知对绿色生产行为实施的影响。4)从组群分析来看, 不同规模和不同代际的家庭农场, 其绿色生产决策机制有一定差异性。具体表现在, 小型农场的行为意愿对行为实施影响不显著; 老一代和小型农场的行为态度对行为意愿影响不显著; 大型农场的行为态度对行为实施影响不显著; 小型农场的政府规制对行为态度影响不显著。

根据上述的研究结论, 为推进蔬菜家庭农场的生产方式向“资源节约、环境友好、生态保育、质量安全”的绿色生产转型, 基于影响农户绿色产业生产决策的重要因素, 本文提出如下建议:

4.1 依托全产业链支持, 实现市场激励

市场激励是影响最大的外部环境变量, 产业合作和消费需求是市场激励的关键环节。而山东作为我国农业大省, 农产品种类繁多、产业链齐全。因此, 应针对家庭农场参与产业链的各主体特性, 在山东等农业大省着重推广符合家庭农场特点的“农场+合作社” “农场+加工企业” “农场+超市”及“产业联合体”等农业产业化经营模式, 并增强消费者对全行业绿色生产引领, 促进全市场、全行业发展绿色生产、消费绿色产品。同时辅助以完善市场产品追溯制度、绿色认证制度、质量管理制度以促进“优质优价”市场机制的完善。

4.2 降低禀赋约束, 增强控制认知

控制认知是影响最大的内在认知变量, 禀赋障碍感知是造成控制认知不足的重要原因。调研发现,山东蔬菜家庭农场普遍面临绿色转型的资金、信息、劳动力约束, 因此, 应重点解决绿色转型的“心有余力不足”现状。发挥产业组织在开拓市场、农资供应、信息共享、标准制定等方面的优势; 鼓励产业组织、农业科研人员或农技推广部门采用集中培训、田间学校、定向帮扶等方式为家庭农场提供绿色生产适应型技术; 同时引导合作社或其他社会化服务机构为家庭农行提供良种培育、统防统治、配方施肥等生产性服务, 从而全面降低家庭农场绿色生产转型中面临禀赋障碍。

4.3 立足经济导向, 提升行为态度

相比生态价值和声誉价值, 经济价值认知更能强化行为态度, 对绿色生产行为实施起到重要影响。应以绿色消费和产业带动为引擎, 提升绿色农产品的需求和销售溢价。通过政府网站、微信公众号、APP等新媒体平台等, 宣传普及消费者的健康环保意识, 增加绿色消费; 并大力发展观光采摘、农超对接、社区支持农业等先进销售方式, 增强品质信号的传递; 还可依托产业合作和政府推广, 通过重点研发、集成示范、重点推广等方式, 降低家庭农场绿色药肥、新型农膜等绿色投入品成本, 提高精准施肥、高效作业等技术供给能力, 实现绿色生产的节本增效, 提升家庭农场绿色转型积极性。

4.4 理顺决策机制, 坚持分类施策

鉴于不同规模和不同代际家庭农场决策机制的差异, 对于大型农场、新一代经营者, 应优先从市场激励入手, 解决其面临的禀赋约束和经济效益问题;对于小型农场、老一代经营者, 则应优先加强政府规制, 使其对绿色生产有正确认识, 在此基础上进一步依托政策或市场优化其禀赋能力, 从而分层次、有重点地推进家庭农场的绿色转型。