东亚女性社会角色与社会参与的中日韩三国比较研究(下)

2021-09-09陈立行

陈立行

(关西学院大学 社会学研究科,日本 宾库县西宫市662-0852)

一、导言

据2019 年OECD 的统计,25 岁到64 岁的人口中女性大学毕业人口的比例排名中,日本第4位,韩国第16位,(中国未加入OECD)。[1]然而,2018年世界经济论坛针对149个国家发表的“性别差别指数”的排名榜上,中国第103 位,日本第110 位,韩国第115 位。[2]到底是什么原因导致东亚三个国家在经济发展、女性受教育程度和“性别差别”之间存在如此之大的不平衡?笔者在上篇中通过以儒教(中国儒学)文化圈的位置对中日韩三国19世纪末进入现代化进程之前女性的社会角色与社会参与的变化进行比较分析。三个国家的女性不同程度地受到“三从四德”的儒教规范的影响,以儒教为价值核心的社会系统机制作用的强弱影响了女性的社会角色与社会参与。处于儒教文化圈中核的中国,女性权利几乎全部被剥夺,女性的角色只是为家庭繁衍后代的工具。处于儒教文化圈次中心的朝鲜,虽然导入了儒生制度和科举制度,但原有的家族制度和家庭文化阻碍了以儒教为价值核心的社会系统机制的有效作用,女性在家庭经济生活中的重要角色和对社会经济生活的参与一直被保留下来。而处于儒教文化圈边缘的日本,由于其原有的家庭制度和政治制度的分权结构,虽然导入了儒家思想,但儒家思想只局限在武士阶层的思想和教养的层次,没有影响封建的分权结构。日本封闭式的社会结构与内部人才市场的机制,不仅保留了女性在经济活动中的重要角色,也给女性提供了社会参与的空间和可能。

在《东亚女性社会角色与社会参与的中日韩三国比较研究》(上)基础上,下篇尝试对20世纪后中国和日本在推翻封建制度、建立现代国家进程中,女性的社会角色转变与社会参与的变化进行比较。本文将现代国家的进程分为两个阶段:第一阶段为现代国家建设的萌芽期;第二阶段为现代国家建设的成熟期。

在第一阶段,1868年日本明治维新推翻了幕府的封建统治,明治政府导入了君主立宪的政治体制,走上了建设现代国家的路径。日本尤其积极吸收西方先进科学技术,由此带动国内生产力迅速发展,吸引了大批中国各界的仁人志士,如孙中山等,激励他们推翻清朝封建统治,1912年通过国民革命建立共和制的现代国家。不仅如此,日本引入的西方思想和科学技术,深刻地影响了中国的知识精英。陈独秀、李大钊、鲁迅等大批留日青年,回国后掀起“新文化运动”,极大地促进了中国民众的思想解放。中日两国在这一路径虽始于不同的政治体制和社会环境,但目标是一致的,即推翻封建制度,建立现代国家。然而在第二阶段,中日两国则实行了完全不同的政治制度和经济体制,1952年日本从GHQ(联合国军最高司令官总司令部)统治下恢复主权国家以后,在政治上导入了美国式政治制度,经济上继续了资本主义经济体制。1949年,中国共产党夺取政权,建立中华人民共和国,导入了人民民主专政的政治制度和社会主义经济体制。通过中日两国现代国家建设的两个阶段,我们对中日两国女性的社会角色与社会参与进行比较。

二、现代国家建设萌芽期东亚女性的社会角色转变

“现代国家”是英文nation state 的译文,受近代欧洲启蒙思想的影响,19世纪欧洲各国先后出现市民革命结束王权统治,建立现代国家。现代国家有“君主立宪”“民主共和”“人民共和”等各种不同的政治体制,但其共同之处在于民众不再是“臣民”,而是“国民”“人民”;国家不再是“君王”统治的国家,而是由“国民”“人民”的代表进行统治的国家。“国民”“人民”不是指某一部分、某一阶层的人,而是在特定的国家法律范围内,不论民族、阶层、性别、年龄等所有民众。人与人之间不再是主从、尊卑的关系,而是自由、平等的关系。

但是,东亚各国与欧洲不同,并没有经历类似文艺复兴启蒙思想的影响。中国长期在“三纲五常”“三从四德”的儒教思想束缚下,“平等”是能够理解,但是难以实施的概念。日本在几百年的封建身份制度与封闭的村落社会中,“自由”是向往的目标,但是伴有风险的代名词。可以想象,结束封建统治,建立现代国家可以在短时间内通过各种不同的手段实现,然而,有关现代国家理念的渗透与现代国家与民众之间相互的角色变化、角色期待、角色实践则需要长期各方面的努力。下面通过对知识精英的思想启蒙、政府的社会政策、女性的社会实践探讨在现代国家建设萌芽期日本和中国女性的社会角色转变的机制。

(一)日本:女性开始回归家庭。

在上篇中谈到,前近代由于日本封闭式的封建社会结构,女性在经济活动中承担了重要角色,也给女性提供了社会参与的空间和可能。但这里的经济活动是农业或手工业的家庭经济,对于共同体社会的社会参与也是作为家庭的代表。但家庭的经济活动和社会参与都受到“士农工商”身份制度的严格限制。

明治维新后,明治政府为了强化现代国家的中央集权,1869 年(明治2 年)废除了武士的身份;1870年,导入户籍制度;同年9月公布“平民姓氏许可令”,允许平民使用姓名。①明治时代以前,只有华族和武士可以使用姓,而平民不能使用自己的姓,只有名。姓是自己领地大名的姓加上部,例如藤原部。1870年以后户籍登记时,平民才开始给自己家起姓氏,有的是自己住的地方,例如:山上、山下,有的是自己的职业,例如:犬养(养狗的)、牛飼(养牛的)。有的是模仿武士的姓氏,很多姓氏音同字不同,或字同音不同就是这个缘故。现在日本的姓氏一般的说法是大约有15万个,也有多达30万个的说法。1871 年发布“解放令”,废除天皇一族的“皇族”、大名家族的“华族”以及高级武士的“士族”身份,所有的身份和职业一律变为平民。[3]在此之前,日本人的归属与认同并不是国家,武士阶层的归属和认同是自己的领主(大名),平民归属与认同是自己的故乡。这一制度上的改革,不仅废除了封建的身份制度,弱化了个人对封建领主的归属感,而且使家庭成为现代国家的基础单位,强化了民众作为国民的意识。

明治政府陆续废止各种封建制度,赋予民众身份平等权利的同时,提出了“富国强兵”的国家目标。为了实现这一目标,通过“学制、兵制、税制、殖产兴业”的政策在教育、军事、财政、产业领域推进现代国家建设。1872 年(明治5 年)政府发布学制和教科书的法律,所有国民都要接受初等教育,制定标准的教科书和“小学教则”。1873 年发布国民负有兵役义务的法令。[4]随着“士农工商”身份制度的废除,每个人都可获得自由选择职业、进入劳动市场的机会。通过这些改革,前近代日本封闭的分权分层的社会结构开始崩溃,中央集权国家对民众赋予“平等、自由”权利的同时,要求民众承担“教育、兵役、纳税”的国民义务。个人不再属于父母、属于领主,而是属于国家。儿时国家提供教育条件,成人后要为国家尽义务。

明治维新以前,在“士农工商”的身份制度下,儿童的教育和人格的形成,家庭教育不只依靠母亲,还依赖于父亲,尤其是对武士阶层男性的教育,要求汉文的学习、武术的锻炼、对外交际时的寒暄和各种礼仪举止;商人阶层要传教有关继承家业的知识,这些大多由父亲传教。江户时代很多关于家庭教育的书刊都是面向男性,育儿是“父道”的一部分,育儿的方针是家训。[5](p20)当然,在现实中,母亲承担对孩子生活的照顾和养育,对孩子的成长有很大的影响,尤其在下级武士家庭,父亲不仅参与对子女的教育,而且负责制定子女教育的方针,母亲是遵照丈夫的意志,在实际生活中落实家庭教育的方针。[6](p20)家庭之外的知识教育则由各自归属的村落、武士团等承担。不同身份、不同职业、不同阶层的儿童所接受的知识内容与价值观大不相同。

明治维新以后,虽然村落、商业尚在,但封建身份制度的废除与职业选择的自由极大地提升了社会的流动性。随着工商业的发展,各种现代职业应运而生。除了家族长子、长女,很多不能继承家产和家业的人,离开故乡,进入城镇劳动市场,出现大量的工薪阶层。经济活动和家庭生活完全分离,子女不再只是家业的继承者,而是国民,是劳动市场和国家军队的后备力量。以往的“父道”和“家训”的意义日益黯淡,现实中在外工作的父亲和子女在一起的时间越来越少,家庭教育的责任落在母亲肩上。面对如此的政治变革和社会变化,知识精英开始关注作为国家基础单位的家庭应该如何变革,家庭中女性的角色又应该如何转变。

明治初期,“良妻贤母论”作为明治时代的启蒙思想对日本女性的角色转变产生了重大的影响。倡导“良妻贤母论”的思想家认为要建立现代国家,作为人伦基地的夫妇应该是平等(一夫一妻)、互助的关系,其中女性的角色应该是作为妻子治理家务(良妻),作为母亲承担以爱养育子女的责任(贤母)。[7](p2-3)福沢諭吉在其《日本妇人论》中提到“为了实现国家的目标(富国强兵、殖产兴业),培育优秀的子孙,“妇人”的发展是必要的,通过现实生活权利基础上的责任促进这种发展。保证男女享有同样的教育,婚姻自由、平等的财产所有权和管理权、经济上的自立。[8]对于现代国家中的家庭,女性教育学者岩本善治认为家庭不再是以往的家业,而应该是Home,即家庭成员生活的场所,从性别差异的角度提出“作为男性丈夫在外工作,作为女性的妻子应该留在家中”。[9]Home作为培养日本国民的场所,应该有夫妇之间的性别分工。

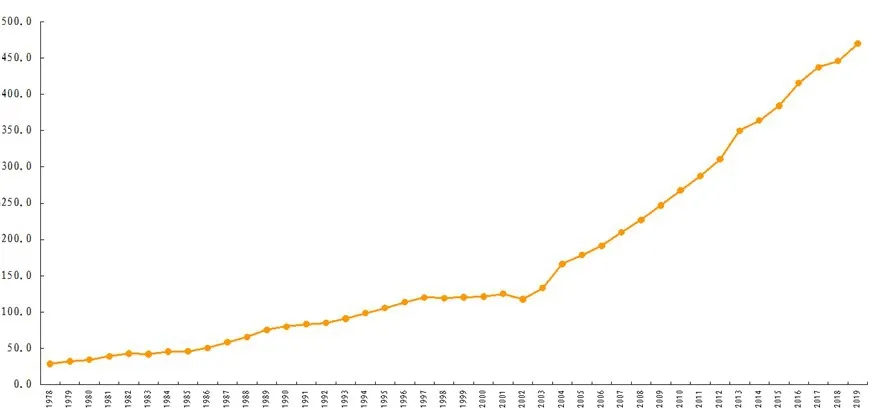

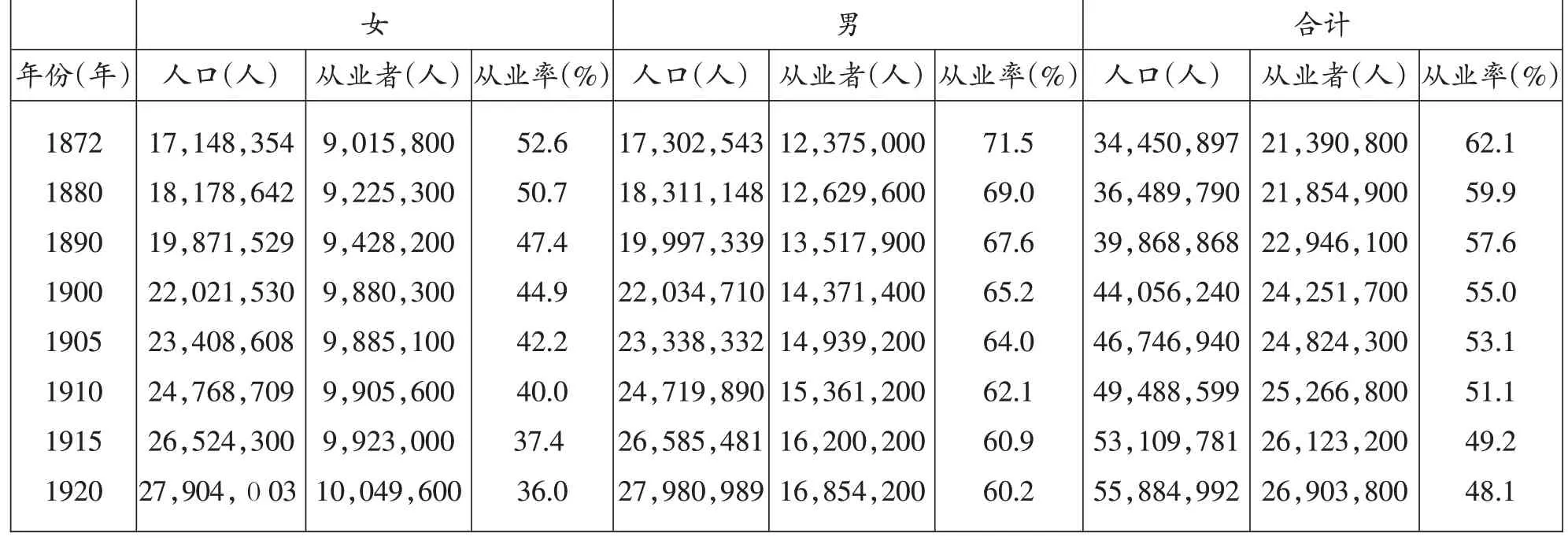

在这种思想的影响下,女性的教育和从业并没有出现同比增长的现象。明治初期,1872年日本女性虽然接受初等教育的只有约15%,但女性从业率已经达到52.6%,是男性从业率的73.5%。[10]明治政府发布学制令以后,女性的初等教育迅速普及,图1是三重县的男女就学率和全国就学率的比较。三重县是处于平均水平的农业和渔业地区,明治6年(1873年)发布学制令时,女子的就学率只有16%左右,明治25 年(1892 年)增加到55%,到了明治45年、大正元年(1912 年)就学率几乎和男子同样,接近100%,但女性的从业率并没有随之上升。

图1 三重县的男女就学率和全国就学率对比

明治时代45年之间,日本不仅完成了女子初等教育的普及,接受中等教育、职业教育的人数也有所增加,1901 年成立了第一所女子高等教育机构“日本女子大学校”。但是很多受过教育的女性并没有进入劳动市场。以往的日本除了极少的贵族和华族,大部分家庭没有能力养活不参加劳动的妻子。但第一次世界大战期间,日本经济景气,出现了高收入的工薪阶层,20世纪20年代初,开始出现“专业主妇”,很多受过教育的女性结婚后辞去工作,回归家庭,扮演“良妻贤母”的角色。

诚然,无论是“良妻贤母”的思想启蒙,还是“男主外,女主内”的性别分工,与前近代的儒教思想中的“贤妻良母”都有性质上的不同。第一,不是为血脉的延续和家业的传承,而是为国家培育后代。第二,夫妻之间不是支配与服从的关系,而是角色分工的不同。可以说这些思想是日本知识精英在现代国家的框架下,梳理国家、家庭、女性之间的关系和角色的尝试,结果是过去只限于武士阶层的“贤妻良母”的儒教思想在“为国家培育优良后代”的思想号召下开始向全体国民渗透。农业、自营业的妻子和以往一样,在承担家务的同时参与生产劳动,但城市中受过教育的女性开始回归家庭,这些“良妻贤母”成为女性全体的参照,逐渐普及。二战经济恢复以后,1955 年工薪族的妻子中,专业主妇的比例增加到74.9%。[11]

(二)中国:女性的肢体解放与思想解放。

中国的现代国家以1912年推翻清王朝建立“中华民国”开始,虽然在时间上仅晚于日本44年,但新生的现代国家所面临的内外困境与日本完全不同。中国对内不仅有持续了2000 年的皇权思想残余和各地军阀混战,对外还面临西方列强的威胁。面临种种困境,各界精英提出用教育救国与产业救国的思想,开启民智、解放思想、救国救民。

当时的中国,女性权利几乎全部被剥夺,是父权、夫权的从属,没有独立的人格。虽然在清末时期,一些从日本留学的知识分子受日本明治维新的影响,回国后积极提倡女性教育,批判限制女性肢体自由的缠足陋习,但并没有引起社会上太大的反响。“中华民国”建立后,1912 年3 月13 日,“中华民国”临时大总统孙中山发布禁止缠足令,缠足陋习在沿海大城市开始消失,但在内陆地区仍然存在,1929年国民政府又发布放足布告,派有专员督查落实。1912年9月教育部颁布《小学校令》,规定小学校以“留意儿童身心之发育,培养国民道德之基础,并授以生活所必需之知识技能”为宗旨,分初等小学校、高等小学校两级。初等小学为四年(义务教育),高等小学为三年,总共七年,从儿童满6岁起至14 岁为止。[12]第一次将女子教育平等的内容列入学校教育制度中。

表1 明治时代前后从业者人数和从业率的变化

政府用行政力量推动女性解放的同时,知识精英中出现了积极倡导女性解放的思想启蒙运动。1918年,胡适在北京女子师范学校的讲演中提出“男女共学、女性积极参加社会活动、自由婚姻”女性自立的必要性。[13](p95-103)《星期评论》8号(1918年8月)中,开设“女子解放从哪里做起”的专栏讨论,胡汉民提道:“第一是教育,第二是经济独立”,把女性的经济独立和教育作为妇女解放的重要手段。[13](p95-103)廖仲恺倡导“女性解放应该从道德、知识、体育方面自我觉悟、自我要求、自我奋斗”。[13](p95-103)陈独秀在新文化运动中,猛烈批判了“三从四德”封建伦理对女性的压迫,提倡恢复女性的人格独立,1919年五四运动后,新文化运动中提出“恢复独立自主人格”的口号,唤起女性的思想觉醒。

1912年缠足陋习废除后,女性在肢体上得到解放,在沿海工业发达地区开始进入劳动市场,但从业人数和行业非常有限。目前很难找到全国范围的人口及从业者的统计资料,根据1930年民国工商部对江苏、浙江、安徽、江西、湖北、山东、广东、广西、福建的调查结果,女性在各种产业的从业者总数有373910 人,绝大多数在纺织业(90.27%)和餐饮业(3.97%)。这些女工们大多是贫苦家庭出身,绝大多数人没有受过教育。按1928年的人口统计,当时这9省的总人口约2.5亿,[14]在家庭之外产业的从业女性只有约0.1%~0.2%。而需要一定文化知识的政府机构和教育机构的从业者加起来只有0.04%,[13](p95-103)可谓是凤毛麟角。

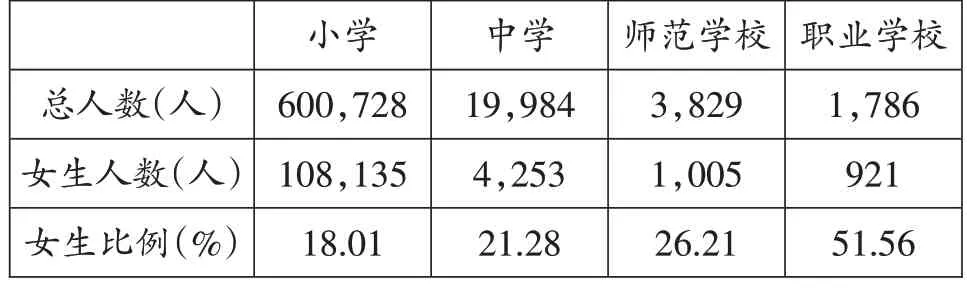

1912 年,虽然国民政府教育部颁布了《小学校令》,但实施效果并不显著。江苏省作为当时现代学校教育的先进省份,1928 年在籍学生中,女性的比例只有18.01%。表2 是1928 年江苏省在校生的统计,可以看出当时整体教育的状况,小学毕业后,能够继续升入中学的人数锐减,女性的比例虽然有所增加,但人数极少。这些数量极少、受过中学教育的女性在20世纪20年代被提倡妇女解放的知识界称为“新女性”。

表2 江苏省学校在籍学生的状况(1928年)

20 世纪20 年代中国最有代表性的女性杂志《妇女杂志》刊登了很多有关“新女性”的文章,把“新女性”和“旧女性”作区别的标准是:知识,是否受过现代学校教育;身体状况,是否缠足;经济能力,是否有独立自主的经济能力。[15](p56)当时受过初中教育以上的女性可以被称为“新女性”。这些新女性因为数量很少,对劳动市场和政治领域的参与极其有限,但是影响了中国民众的婚姻观念及家庭观念的变化。

在儒教的“父为子纲”的思想束缚下,不仅是女子,即便是男子也没有自己选择配偶的自由,婚姻完全由父母包办,作为男儿“不孝有三,无后为大”,结婚是听从父命,成家则是为了家族繁衍。1919年五四运动对“三纲五常”“三从四德”等对皇权、夫权绝对服从的儒教思想进行了猛烈的抨击,呼吁民众从封建思想中解放出来。受五四运动影响的“新女性”的出现让很多男士改变了对婚姻、家庭以及夫妻关系的观念,很多受过教育的男士把新女性作为择偶对象。他们认为“只有受过教育的女性才能互相感受夫妻间的爱,夫妇不应是主人和奴隶的关系,应该是在爱情基础上的夫妻关系”“受过中学以上教育的女性与自己之间的知识水平相差不多,容易互相理解,遇事互相探讨、互相协作”。[15](p61)在这种思潮下,“当时有很多人与父母包办的旧式妻子离婚,与女学生结婚。未婚的男性即便没有受过现代学校的教育也不愿意与‘旧女性’结婚”。[15](p61)20世纪30年代以后,是否受过现代的学校教育成为青年男性知识分子择偶的重要标准。这一变化冲击了长期以来“女子无才便是德”的观念,很多父母也开始重视女儿的学校教育。

然而,当时在多灾多难的中国要实现女性教育普及和女性的经济独立相当困难。国民政府普及教育政策与知识精英思想启蒙收效有限。直至1949年国民政府迁往台湾之前,全国仍有80%以上的文盲,女性的文盲比率为93.8%。[16]在女性教育未能普及的情况下,女性的经济独立非常困难。在大城市,女性从事的职业绝大多数是工资低廉的纺织工、店员及家庭佣人,而在内陆地区,尤其是农村,女性的解放只是停留在不缠足的肢体解放而已。

综上所述,可以看出在现代国家建设的萌芽阶段,无论是日本还是中国,都是以结束封建制度,建立现代国家为目标,但女性的角色转变和社会参与则呈现了极大的不同。其原因在于,首先是起点不同,中国女性处于父权、夫权绝对权威的统治下,没有肢体的自由、人格的独立。对于中国女性首要的是实现肢体的解放和人格的独立。而日本女性是由于封建身份制度的束缚,没有发展的自由和选择的自由。所以结束封建制度获得自由以后,首要是要选择什么角色,如何实现这一角色。顺应这一要求,日本的知识精英把以往武士阶层的价值基础,“贤妻良母”的儒教思想重新定位,推出了“良妻贤母”的思想启蒙,武士阶层作为以往的上层社会,这种价值很快被从封建身份制度解放的民众所接受。

其次是政治、经济环境的不同。明治政府制定了富国强兵的目标,加入列强的行列,对其他国家进行掠夺。通过中日甲午战争(1894—1895 年)和日俄战争(1904—1905年),日本获得了大量的战争赔款和殖民权的利益,清政府的对日赔款是36000 万日元,相当于当时日本三年的国家预算。日本把这些战争赔款用于产业发展、基础设施建设和教育的发展,迎来了思想解放与经济景气的大正时代(1912—1925年),为女性的教育以及社会参与提供了有力的社会环境。而中国1912 年建立现代国家之后,由于军阀混战、日本侵略、国共内战等原因,没有和平的环境发展经济,知识精英的启蒙只停留在一小部分知识阶层。1912年,国民政府为了普及初等教育颁布的“小学校令”经过37年仍然未能落实实施。

三、现代国家建设成熟期女性的社会参与

1945年,第二次世界大战结束,日本战败后,经过约7年GHQ(联合国军最高司令官总司令部)对日本军国主义的清算后,于1952年4月28日正式恢复国家主权。政治上导入了美国主导的民主制度,经济上继续以往资本主义的市场经济。中国经过四年的国共内战,1949年10月1日建立了中华人民共和国。政治上导入了人民民主专政的社会主义制度,经济上废除了私有制,建立了社会主义计划经济体制。中日两国在完全不同的政治制度和经济体制下进入和平时期,重启现代国家建设。如果说在第一阶段,中日两国女性的社会参与有很多有关个人平等、权利、劳动市场等共同的因素,但第二阶段,两国在完全不同的政治制度与经济体制下,对如此不同性质的社会变动与两国女性的社会参与进行比较,找出共同的机制,需要一个有效的理论工具。笔者尝试用塔尔科特·帕森斯的AGIL的模式进行分析。

AGIL 模式是塔尔科特·帕森斯在20 世纪60 年代提出的结构功能主义的理论。塔尔科特·帕森斯摆脱物质与精神的二元认知理论,提出社会是由具有不同功能的多种要素构成的系统。这些结构与功能的相互作用影响特定社会持续乃至变化。他认为社会系统有四个子系统,发挥不同的功能:A(Adaption)适应,其功能是确保系统所需的资源,并在系统内加以分配;G(Goal attainment)目标达成,其功能是制定系统的目标,调动资源和引导社会成员实现目标;I(Integration)整合,其功能是使系统各部分协调为有效的整体;L(Latent maintenance)潜在模式维系,其功能是处理系统内部的紧张和成员之间的紧张,这就是习称的AGIL模式。

图2 塔尔科特·帕森斯AGIL模式

AGIL 的模式可用于分析从个人的行为到整体社会不同层次的对象。不同的研究对象,发挥AGIL 功能的子系统的具体内容也不同。如果研究个人的社会行为,可以假设行为者是A;目的或动机是G;价值取向是I;状况和条件是L。如果研究整体社会,可以假设经济系统是A;政治系统是G;文化、价值观系统是I;家庭、共同体系统是L。但无论是子系统还是整个系统,其内部和外部之间都有界限。来自系统外部的影响,首先会引起系统内部某一子系统的变化,进而通过系统内部各子系统的相互作用引起整体系统的变化。

(一)中国:妇女获得解放,走出家庭。

新中国的成立,彻底改变了中国的政治制度和经济体制。新中国成立初期,国家制定了解放生产力,动员一切可以动员的力量建设社会主义的方针。在这一方针下,妇女的社会参与不仅是思想启蒙,而且是政治目标。新中国的成立是在马克思列宁主义的无产阶级革命的理论基础上,通过消灭不劳而获的剥削阶级解放所有的无产阶级。当消灭阶级剥削在社会主义时期成为中心任务时,劳动妇女在和男子一同摆脱剥削、获得就业的平等权利之时,也担负起与男子相同的维护社会主义制度的重担。[17](p182-209)

图3 社会主义计划经济体制下中国女性社会参与的系统分析

在“把消费城市变成生产城市”[18](p31)的方针下,消费人口变为劳动人口是社会主义计划经济体制下中国女性社会参与的社会系统目标。实现这一目标的条件是社会主义计划经济体制和废除性别差异的教育。新中国成立后,政府通过一系列行政、立法措施,通过农村的土地改革(1953 年结束)和城镇的公有制改造(1956 年结束)废除生产资料私有制,粉碎了延续几千年的大家族,摧毁了以大家族为基础的夫权、父权及族权,实行全民就业,男女同工同酬。社会主义计划经济体制下,企业的目的不再是为了获取更大利润,而是国家计划经济的实施者。企业的人员雇佣、设备投资、原材料调配、产品销售,不再由企业本身决定,而是根据政府有关部门的实施计划来定。企业领导和员工的工资都是由政府按统一标准决定。企业不再是经营主体,只是生产部门。这一体制上的革命,为女性在各个行业的就业扫清了障碍,为男女平等、同工同酬提供了制度上的保障。促进女性就业的另一个原因是废除性别差异教育。新中国成立后,除在劳动中保护女性生理需要,如怀孕、生产的假期之外,在思想方面批判性别差异的意识,提倡“男人能干的,女人也能干”、女性要“我们也有两只手,不在家里吃闲饭”“不爱红装爱武装”。在教育方面废除女子学校,彻底实施男女同校。在消费方面,最大程度减少性别差异商品,例如面向女性的化妆品除了基础的护肤霜和擦手油之外,几乎没有。

让女性走出家庭,参加社会工作的社会系统中的共同体要素是集生产与生活一体化的城镇单位和农村人民公社。直至改革开放,近30年,城镇单位具有很强的社会管理功能,发挥了基础集团的共同体机制。职工的住房、伙食、医疗、子女入学等社会福利与服务均由单位提供,许多单位自行设立食堂、医院、幼儿园、中小学,大单位还有成人高等教育、公安保卫处、招待所、电影院、商店等。农村的人民公社设有食堂、医院、幼儿园、中小学、商店等。直至20世纪90年代,生在单位宿舍,长在附属学校,最后又在这个单位就职工作的人不在少数。这一期间,生活物资的配给制缩小了以往中国社会的贫富差距,同一单位的成员间的消费水准基本统一,尤其是食堂和托儿所、幼儿园的普及推动了女性走出家庭,参加工作。1952年至1960年,全民所有制单位的女职工由184.8 万增至1008.7 万,增加了4.5倍,年平均增长23.6%。[19]

为了加快社会主义建设,把有限的资源有效地投入到重工业发展中,同时减少城市消费人口,降低城市的社会成本,1957 年开始,中国开始实施城乡户口制度。农村户口不能到城市就业,城市户口的人在户口所在地统筹安排就业。没有特殊情况,工作不能随便调动。城镇人口按户口配给生活物资,农村人口以人民公社的基层生产队为单位,自给自足、自负盈亏。城镇企业中需要的劳动力,由城市人口解决。在计划经济体制下,各单位正式采用的职工没有特殊原因都是终身雇佣,工资、劳动保护、福利待遇等都由国家统一负担。但是城镇的单位,不同的业种有很多临时性的用工需要,为了解决这些临时性用工,政府允许各单位由员工的家属组成的“家属连”承担这些临时的、编制外的用工。60 年代以后,响应毛主席的号召,很多“家属连”改名为“五七连”,70年代以后,很多“五七连”开始独立核算,改成了“五七厂”。“家属连”的员工几乎都是原来的家庭妇女,在计划经济时期,她们是企业计划用工不足时的一种特殊用工形式,一般都与企业形成了较长时间的劳动关系。由此可见,城乡户口制度不仅在城乡之间,甚至在各城市之间,乃至城市内的各单位之间形成了封闭的劳动市场,促进了女性的就业。到80年代初期,城市妇女生活方式的一个最明显的变化就是家庭妇女的比例从1949年的90%左右下降到10%;职业妇女的比例则从10%左右上升到了80%-90%。[19]

综上所述,可以看出与1912—1949年中华民国时期相比,1949—1979 年社会主义计划经济时期,女性的社会参与取得了长足的进步。这一巨大的进步并不是完全来自女性思想启蒙基础要求,而是在一定程度上响应社会主义建设政治、社会、文化领域的号召,自上而下地实现从消费者向劳动者转化的目标。结果是,大部分女性通过经济独立建立了自立的信念,在家庭中彻底清除了“三从四德”的观念,夫妻共同管理家庭事务已经极为普遍。这一长足的进步为80 年代以后的劳动市场开放,90 年代以后的女性思想启蒙奠定了坚实的基础。

(二)日本:“良妻贤母”,回归家庭。

1945年日本战败以后,联合国军最高司令官总司令部(GHQ)对日本进行了全面接管,朝鲜战争爆发后,美国把日本作为战争中转基地,对军需生产大量投资,出现了所谓“朝鲜特需”,大大刺激了战后负债累累的日本经济复苏。朝鲜战争停战后,日本于1954 年开始进入高度经济成长期,直至20 世纪80年代末,日本的经济一直呈高度发展的态势。

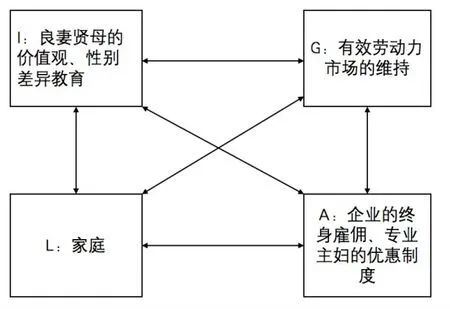

二战以后,日本和欧美资本主义国家一同经历了近40 年的经济高度成长期。经济成长过程中劳动力需求上升是资本主义市场经济的共同趋势。欧美各国采取了引进外国移民的政策,而日本则采取了完全依靠国内劳动力的方针。第一,动员农村青年集体到城市就职,建立了以年功序列、终身雇佣、企业内部工会组织为特点的日本式经营的模式,为企业保证安定的劳动力需求。第二,通过性别差异教育、引导女性履行“良妻贤母”的角色。第三,通过一系列对“专业主妇”的优惠政策,鼓励女性回归家庭,以临时劳动力支撑劳动市场的临时需求。这些要素相互作用,构成了女性社会参与的社会体系。

图4 战后日本女性社会参与的社会系统

二战后的日本,消费市场和教育机构在没有任何行政指导的情况下起到了极其有效的性别差异教育的效果。从出生开始,男女婴儿的服饰、鞋帽、用品乃至文具颜色都不同,女孩以粉色,男孩以天蓝色为主色。开始接受教育以后,私立幼儿园和学校几乎都采取统一制服,公立学校从中学开始穿制服。制服男女不同,女生制服都是裙装,而且颜色、设计以清纯、可爱为主。男生制服颜色几乎都是黑色或深蓝,设计以庄重为主。公立学校从小学到大学都是男女共校,但私立学校从小学到大学,很多女校一直保留至今。各地都有一些私立女校,一直保持女子名校的地位,如东京的双叶、樱荫,从幼儿园到高中,日本两代民间出身的皇后都是双叶学院毕业。女子名校培养了很多名人和名人的妻子。进入21世纪后,双叶学院的校训仍然是100年前制定的“天真无邪、行事踏实”。可见明治时期对女性的“良妻贤母”启蒙思想已经成为战后日本民众的价值观。

1962 年池田勇人内阁发表“育人”政策,号召“母亲回归家庭”。为了保证男性能够全身心为企业贡献力量,1961年政府导入“配偶者税金扣除”等很多对“专业主妇”的优惠政策。[20]日本正式员工结婚后配偶的年收在一定金额(根据工资水准调整,现在是103万日元)以下,可以享受以下优惠政策:1.配偶补贴,各单位不同,大致在每月2 万日元至3 万日元,日本一般一年有4~6 个月工资的奖金,配偶补贴也包括在内,如果单位的配偶补贴月额2.5万日元、奖金5个月的话,配偶补贴就可以为家庭增加42.5 万日元的收入。2.配偶可以免除缴纳每月最低1.5 万日元的国民年金,这一项可以给家庭每年减少18万日元的支出。3.年度55万日元配偶免税,这一项对于不同的收入和税率的家庭,节税额不同,日本的所得税和市民税的合计税率在15%~50%,最低可以节税8万日元,最高可以节税27.5 万日元。这些优惠加起来可达70 万~90 万日元。对于家庭收入,年收103 万日元以下的临时工与年收250万日元的全职工作没有区别。所以孩子上幼儿园以后,很多主妇开始外出做短时间的钟点工作,把一年的收入控制在103 万日元以下。日本有一个特殊现象,到了年末12月,很多超市出现员工紧张的现象,就是因为有些临时员工一定要把收入控制在103万日元以下。由于这些要素的作用,战后日本现代国家建设的成熟期反而呈现了女性回归家庭的趋势。

与面对专业主妇的优惠政策相反,战后日本对女性的全职工作设置了很多障碍。第一,男女同工不同酬,同等学力,同样工作,男性基本工资比女性高10%左右。1986 年通过了“男女雇佣机会均等法”,制定了男女同工同酬的法律,但是收入中基本工资以外的职务补贴、配偶补贴、加班费等占很大比重。根据厚生劳动省的统计调查,在特定范围的一般员工,男性的收入为100 的话,1986 年女性为59.7;1996年为62.8;2006年为65.9;2009年为69.8。正式员工中,2006年是69;2009年是72.6。[21]

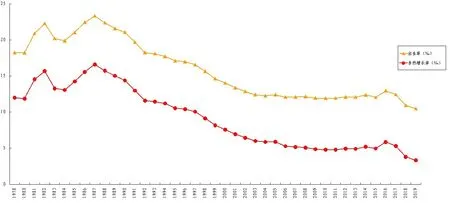

第二,日本要求员工对工作全身心投入,加班加点是常态,工作结束后和同僚一起去喝酒创造了日本居酒屋文化。所以男性几乎不能在家庭中分担家务。进入21世纪以后,这种现象有所改进,但仍在继续。图5 是日本总务省的调查结果,家里有6 岁以下学前儿童的妻子和丈夫的一日家务时间,从1996年至2016年21年间没有太大的改变。妻子的家务劳动的时间基本没有缩短,丈夫的家务时间虽有所增长,但仍不到妻子的20%。

图5 日本学龄前儿童家庭中夫妻的家务和育儿时间

第三,二战后由于大批青年远离家乡到城市工作,结婚有了孩子以后父母也很难帮忙。二战前由于贫富差距悬殊,女性就业困难,家政妇是很大的女性劳动市场。二战后随着普通劳动市场需求的增加,家政妇的工资有很大的提升,与工薪族的工资没有区别,甚至更高,普通家庭雇佣保姆的可能性比较小。在这种情况下,女性要继续工作就很难结婚,职业妇女中未婚率30~35 岁为45.8%,35~39岁为50%,40~44 岁为46.2%。已婚的职业妇女中没有孩子的占60.7%。[22]

可以看出,日本在现代国家的建设过程中,通过“良妻贤母”的思想启蒙和“专业主妇”的优惠政策,让很多受过教育的女性,生育之后回归家庭成为“专业主妇”。孩子上小学以后,女性以临时工或钟点工的形式重返劳动市场时,又以优质、低廉的劳动力解决劳动市场的临时需求,降低企业的劳动成本。而职业女性中,将近一半要放弃婚姻,即便结婚,60%以上也要放弃生育孩子的选择。日本在1986年通过“男女雇佣机会均等法”之后,专业主妇的比例出现降低的趋势,但经过30年后,2015年降至687万人,仍占已婚工薪收入家庭的38.2%。[23]随着日本少子化问题的加剧,劳动力不足,加之更多的女性接受高等教育,2015年安倍内阁提出要实现“1亿人总活跃社会”(一億総活躍社会)的目标。但至今,女性和男性在各个方面的差距仍然很大,在政治的决策机构的国会中,众议院的国会议员中女性的比例是10.1%,参议院是20.7%(2018 年)。国家公务员中,科长以上的管理职务的女性为3.0%(2014年),[24]民间企业中女性的管理职务比例平均是7.5%(2018年)。[25]

四、结语

以上分析了中日两国1950 年代以后在和平时期现代国家建设过程中,女性的社会参与和社会系统运作的关系。

中国的社会主义革命废除了私有制,推翻了几千年来禁锢女性的父权和夫权,恢复了女性的基本权利。在30年的计划经济体制下,以强有力的城乡户口制度、单位体制、人民公社等制度改革,让90%的女性进入了劳动市场,获得了经济上的自立。这一社会系统的特征是强有力的政治主导与小范围封闭的劳动市场,几乎近于半军事性的社会系统中,女性的社会参与大部分人始于被动参与,通过社会系统的运作,获得了解放,得到了自立、独立的结果。对于被儒教思想禁锢了几千年的中国女性,通过思想启蒙和教育普及获得解放在现代国家建设的萌芽期已经尝试,效果甚微。必须承认新中国的社会主义体制下通过思想革命、制度革命的手段,让女性在短时期内获得解放和独立具有巨大的现实意义。但是不能忽视这种解放与独立和女性自身的思想解放与独立在很大程度上很难同步。如果没有女性自身的思想解放与独立,强有力的政治主导与封闭的劳动市场一旦出现变革,女性的社会参与会出现历史的倒退。80年代改革开放以后,计划经济时期女性支撑的“半边天”已经出现面临倾塌的危机。

日本二战后女性的社会参与极大地受到“良妻贤母”的价值观影响。虽然女性不仅普及了初等教育,高等教育也与男性的差距缩小,但是在社会系统运作的政策诱导下,大部分女性主动选择了“专业主妇”,回归家庭。这种选择对女性个人、对家庭、对国家建设的意义各有不同。对于国家建设,毫无疑问,可以说做出了极大的贡献,女性回归家庭既保证了丈夫可以全身心投入工作,又填补了劳动市场的廉价劳动力需求。然而,对女性自身的意义可以说是仁者见仁、智者见智。没有外出工作的专业主妇中,有半数以上的人有负罪感。[26]有的觉得丈夫在外辛苦,自己消费,尤其是一些高收入的丈夫工作压力大;有的觉得没有对社会做贡献;有些专业主妇一直有不安的心理,担心丈夫出现意外。很多受过高等教育有一定能力的主妇,孩子上学后若想继续工作,无论在收入还是工作内容上都很难满意,产生不同程度的欲求不满,有的甚至失去人生目标。

作为东亚国家,1950 年代以后,中国和日本女性社会参与的形式和程度完全不同。但共同之处在于女性在家庭中的角色影响女性的社会参与。社会主义体制下,中国女性在强有力的外界干预下彻底摆脱了“三从四德”“贤妻良母”儒教思想的束缚,走出家庭,参加工作。虽然很多人在初期伴随着身心的不适或痛苦,但经过几十年的适应,绝大多数女性通过参加劳动,获得经济自立,同时也获得了丈夫和子女的理解,在家庭中建立了自己的位置。而日本的女性则是在明治维新后“良妻贤母”思想启蒙下做出的选择。二战后日本社会政策的导向使女性很难兼顾家庭和事业,很多女性在家庭和工作之间只能选择其一。选择家庭的女性要放弃工作,回归家庭,承担“良妻贤母”的角色,选择工作的女性不得不面对放弃婚姻或放弃生育。

如果从女性和国家的关系视角观察二战后中日两国女性的社会参与,可以看到一个相同的路径,即在现代国家建设过程中,国家通过政策导向、社会系统的运作,影响女性的社会参与。社会主义体制下的中国,通过意识形态的改革,引导女性摆脱“贤妻良母”的儒教思想的束缚,走出家庭,参加工作,从消费者变成劳动力,为社会主义建设贡献力量。同样,资本主义体制下的日本,通过建立“良妻贤母”的价值观,引导女性回归家庭,相夫教子,让丈夫全身心投入工作。孩子上学后,重返劳动市场,以廉价劳动力支撑劳动市场。

纵观东亚各国女性社会参与的历史和现状,可以看出,虽然在不同的社会制度下经历了不同的路径,女性的压抑、解放、独立、社会参与一直与女性在家庭中的角色的变化息息相关。无论是儒教的“贤妻良母”,还是明治维新的“良妻贤母”都具有把女性的行动限制在家庭范围内的共同作用。封建时代,女性要为家庭生儿育女,传宗接代。进入现代国家,虽然普及女性教育,但女性既要为国家培养优质的劳动力、后备军,自身还要作为劳动力支撑国家经济。这种角色期待不仅成为民众的价值基础,也渗透在东亚各国的国家政策中。进入21世纪,东亚女性仍然不能卸下工作和养育子女的双重负担,要改变世界“性别差别指数”排名榜上东亚三国名列榜尾(中国第103 位,日本第110 位,韩国第115位)的现状还需要一段长期的努力。