“米娜”(1918)台风浪特征及其与“利奇马”(1909)的差异

2021-09-09蒋璐璐涂小萍王毅申华羽徐迪峰

蒋璐璐,涂小萍,王毅,申华羽,徐迪峰

(1.宁波市气象台,浙江宁波 315012;2.宁波市气象服务中心,浙江宁波 315012)

1 引言

对于台风的灾害影响,人们多关注其路径、强度及引起的大风和降雨,事实上,台风浪也是非常严重的自然灾害。台风掀起的惊涛骇浪易导致港口、航道、海堤和船只等出现重大损失,造成较严重的海浪灾害[1]。据统计,每年台风浪造成的经济损失平均超过7亿元[2]。台风浪是台风风浪和涌浪的综合表现,不仅与台风风场有关,还与涌浪相关。在广阔的洋面上,台风风浪和涌浪均具有相当的破坏力,能使舰船发生中拱、中垂和螺旋桨空转失速等现象,甚至损毁舰船[3]。海浪传播到浅水或近岸时,波高增大,波长变小,常形成猛烈的拍岸浪,进一步加大台风海浪灾害。因此,准确的大风和海浪预报服务是海上安全作业的保障,研究台风影响期间海浪及其变化特征对于海事管理和台风灾害防御等具有重要意义。

南海海域关于台风浪特征的研究成果相对较多。周林等[4]利用44 a再分析资料,运用统计学方法研究了南海海域有效波高的年代际变化特征。陈剑桥[5]以天气研究与预报(Weather Research and Forecasting,WRF)模型风场驱动近岸海浪模式(Simulating WAves Nearshore,SWAN),模拟分析了北路、中路和南路3种典型台风路径下,台湾海峡及周边海域的台风浪的特征。孙璐等[6]分析了0814号台风“黑格比”影响期间广海湾的海浪资料;尹毅等[7]分析了1208号台风“韦森特”影响期间珠江口的海浪资料,均发现台风浪的波型经历了涌浪(混合浪)—风浪—涌浪(混合浪)的过程。陈晓斌等[8]研究发现在1109号台风“梅花”期间,涌浪先于风浪达到影响海区;台风外围区,涌浪场高值区对应风浪低值区,而风浪场高值区则对应涌浪场低值区,台风眼区则为涌浪区。韩晓伟等[9]研究发现,0801号台风“浣熊”影响期间,南海海面有效波高的分布和演变受台风强度和移动的影响,大浪主要为风浪。陈金瑞[10]对3个台风过境期间台湾海峡内的台风浪动力机制和特征描述方法进行分析,发现台湾海峡内的台风浪具有明显的风浪成长特征。上述个例分析表明:台风靠近过程中,一般会经历混合浪和风浪等不同波型变化,高风浪区对应着低涌浪区。虽然以上研究主要针对影响南海海域的台风,但也为研究影响浙江沿海的台风海浪变化提供了参考。

数值模拟可以从空间和时间上立体呈现台风风场结构与台风浪变化的相互关系,因此数值预报产品不仅是台风大风预报的重要参考,也是台风浪服务的重要依据。吴彦等[11]利用第三代海浪模式SWAN对发生在南海海域的3场台风浪进行数值模拟计算,发现四象限非对称模型驱动SWAN模拟的台风浪精度优于叠加风场模型,更适用于南海台风浪的数值模拟。丁维炜等[12]对西北太平洋一次“双台风”共同影响下的台风浪预报进行了敏感性试验,结果表明耦合模式对台风浪大值区的浪高预报比单独海浪模式更优,对于西太平洋台风浪的预报具有很好的适用性。欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-range Weather Forecasts,ECMWF)数值模式资料多被应用于台风浪的数值模拟。朱现晖等[13]利用ECMWF提供的再分析数据风场,结合圆形对称风场(Jelesnianski-II)模型,建立了一个基于海浪模式SWAN的台风波浪数值模型。耿浩博等[14]以ECMWF数据资料为输入风场,通过海浪数值模式(WAVEWATCH-III,WW3)和SWAN模型嵌套数值模拟得到了长江口海域1996—2015年连续20 a的风浪场。吴欢等[15]利用ECMWF高分辨率风场数据以及我国自主研发的海浪数值模式(MArine Science and NUMerical Modeling,MASNUM)对2012年8月影响浙江沿海的3个台风过程进行了数值模拟,模拟结果较好地再现了浙江海域台风期间的海浪状况。

由于台风结构、强度和登陆地点的不同,风和海浪的影响程度也不尽相同。加强台风的个性研究,找出影响海浪演变特征的共同点和差异性是非常必要的。2019年18号台风“米娜”以强热带风暴级登陆浙江舟山,是建国以来10月唯一登陆浙江北部(浙北)的台风,给浙江沿海带来了严重的风浪影响。本文利用浙江省自动气象站和浮标监测资料,对台风“米娜”影响期间沿海风和浪的演变特点进行分析。在基于对ECMWF的数值模式产品评估的基础上,分析了台风“米娜”风场与海浪场的空间分布及其变化特征,并与同样严重影响浙江的1909号台风“利奇马”进行对比,以期为严重影响浙江沿海的台风浪预报服务提供参考。

2 资料来源

图1为台风“米娜”和“利奇马”的移动路径,资料来自中央气象台提供的台风报文。图中蓝色实心圆点为舟山和温州两个浮标站位置,与台风“米娜”的路径最近距离分别约44 km和81 km。登陆浙江的台风都会严重影响浙江陆地和沿海海面,移动路径多集中于图1中舟山和温州浮标之间,因此台风“米娜”和“利奇马”的风浪特征对于登陆浙江的台风风和海浪预报服务有很好的参考价值。台风“米娜”分析所用到的实况资料为2019年9月30日00时(北京时,下同)—10月3日00时浙江省自动气象站和舟山及温州两个海洋浮标站的逐小时观测数据,要素包括逐小时风向风速(整点10 min平均值)、降水量、有效波高(整点)、平均波高、最大波高及波周期。以上资料来源于浙江省气象信息中心。

台风风、浪场特征分析以ECMWF数值模式产品为基础,海平面10 m风场产品由大气模式输出,水平分辨率0.125°×0.125°,有效波高和浪高由海浪模式输出,水平分辨率0.25°×0.25°。资料时间段为2019年9月30日08时—10月2日20时,每日两个起报时次,分别是08时和20时,预报时效在3 d内的预报时间间隔为3 h,预报时效在3~10 d的预报时间间隔为6 h。

3 过程概述

2019年第18号台风“米娜”于9月28日08时在菲律宾以东洋面生成并向西北方向移动,29日05时加强为强热带风暴,17时加强为台风,30日08时转向偏北方向移动,10月1日20时减弱为强热带风暴;20时30分在舟山普陀登陆,登陆时中心附近最大风力11级(30 m/s,强热带风暴级),中心最低气压980 hPa,登陆后转向东北方向移动,2日10时进入黄海并逐渐远离。

台风“米娜”登陆浙江舟山后,对浙江东部地区和沿海海区造成严重风雨影响。9月30日20时—10月2日08时,浙江东部地区普降暴雨到大暴雨、局地特大暴雨,舟山和宁波累计面雨量分别达到170 mm和152 mm,舟山定海区累计面雨量超过200 mm,单站最大累计雨量为舟山定海区叉河水库444.2 mm。浙江沿海海面出现10~14级大风,台风中心经过的附近区域风力达14~16级,温州平阳平屿观测到最大阵风达52.2 m/s。浙江沿海海面4 m以上巨浪的持续时间超过25 h,温州和舟山浮标在10月1日15时和1日08时测得的最大波高分别为11.6 m和11.8 m。

与2019年9号台风“利奇马”对比,两个台风均从舟山和温州浮标站之间穿过(见图1)。台风“米娜”以强热带风暴强度登陆舟山,最大雨量出现在舟山和宁波,分别为170 mm和152 mm,而台风“利奇马”以超强台风登陆台州,在台州和宁波分别造成292 mm和275 mm的特大暴雨。虽然二者登陆时强度和雨量影响差异很大,但对浙江沿海风和浪的影响程度相当,均导致浙江沿海海面出现10~14级强风。台风“米娜”导致温州和舟山浮标出现11.6 m和11.8 m最大波高,台风“利奇马”的最大波高分别为10.8 m和11.0 m。

4 台风浪特征分析

4.1 波高与周期联合概率分布

根据国际波浪表,海浪共分10个等级(见表1)。波高及其周期作为随机量,满足一定的联合概率分布[16]。舟山和温州两个浮标站分别位于浙江北部和南部沿海,且位于两个台风路径东西两侧,可以较好地反映台风不同方位浙北和浙南沿海风和海浪的变化特征。以下分别基于这两个浮标站数据开展风浪对比分析。

根据舟山和温州浮标逐小时观测的最大波高,按表1中海浪等级和2 s为间隔的波高周期,统计台风“米娜”(73个时次)影响期间舟山和温州浮标的海浪在每一次间隔内出现的频率,并给出最大波高及其周期的联合概率分布(见图2)。分析图2发现,台风“米娜”影响时,舟山浮标站的最大波高在0.9~11.7 m之间变化(见图2a),处于轻浪至狂涛之间;最大波高周期在5.2~14 s区间内变化,其中轻浪的周期基本在4~10 s,中浪到巨浪周期为6~14 s,且分布较为均匀,狂浪到狂涛周期一般在8~12 s。温州浮标站的最大波高的变化区间是1.2~11.8 m(见图2b),也处于轻浪至狂涛之间;最大波高周期在4.2~14 s之间,其中轻浪的周期一般在4~6 s,中浪的周期在4~8 s,巨浪的周期在6~14 s,巨浪到狂涛的周期基本在6~10 s。

图2 台风“米娜”影响期间两个浮标最大波高及其周期联合概率分布(圆点的大小表示出现概率大小)

表1 海浪等级

由于强度较台风“米娜”明显偏强,台风“利奇马”影响时两个浮标的最大波高都处于中浪至狂涛之间,没有出现轻浪。二者最大波高及其周期联合概率分布也有很大不同,台风“利奇马”海浪总体呈现出波高越大周期越长的特点[17],而台风“米娜”不具这一特点,与9904号台风、9906号台风和9912号台风的联合周期分布更为接近[18]。

分析还发现,台风“米娜”影响时,舟山浮标约有63%的海浪达到大浪及以上,温州浮标浪高主要以中到大浪居多,仅有57%的海浪达到大浪及以上;舟山浮标约有55%的大浪以上浪周期在8~12 s,温州浮标约有80%的大浪以上浪周期在6~10 s。台风“利奇马”影响时,舟山和温州浮标约72%的海浪高达大浪、巨浪和狂浪[17];两个浮标的浪周期同样有明显差异,舟山浮标近一半大浪以上浪的周期在8~10 s,而温州浮标则在6~8 s。由于海浪周期越短越具有风浪特点,可见两个台风影响期间浙南沿海的台风浪较浙北均具有更明显的风浪特点。台风“米娜”路径更靠近浙北沿海,登陆时强度仅为强热带风暴,强度相对弱,因此舟山浮标大浪以上浪高较温州浮标多,而台风“利奇马”以超强台风登陆,虽然路径更偏浙南,但由于其强度强,影响范围大,导致舟山和温州浮标浪高影响程度相当。

4.2 海浪波型分析

海浪波型主要分为风浪、涌浪和混合浪3种,其判定方法有多种,通过计算有效波陡的方法可以方便快捷地进行判别。有效波陡愈大,风浪成分愈大;有效波陡愈小,涌浪成分就越大[6]。根据Thompson等[19]的理论,当有效波陡δ≥1/40时为风浪,1/40>δ≥1/100时为风浪和涌浪的混合浪,δ<1/100时为涌浪[20]。有效波陡的计算公式为:

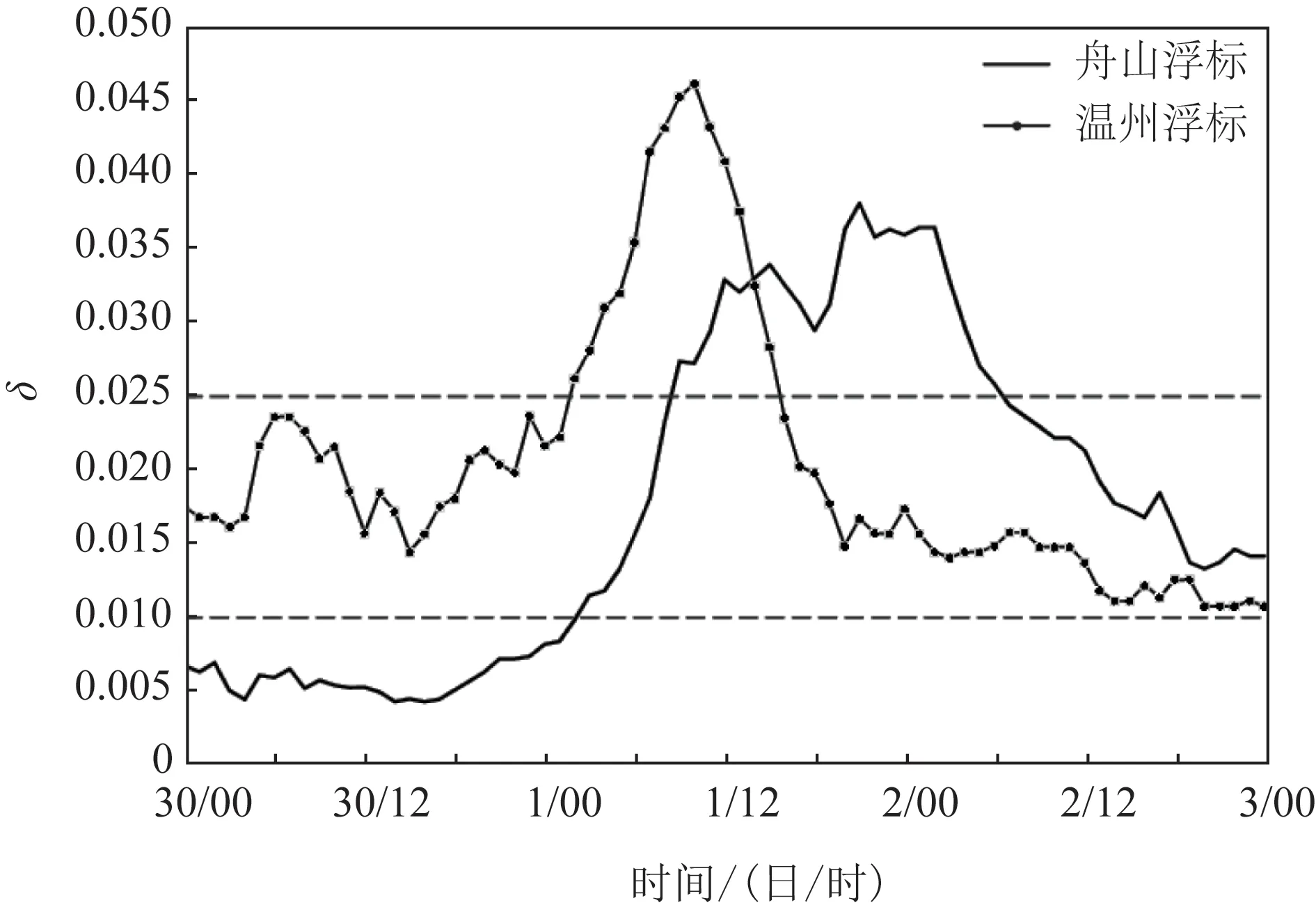

式中,δ为有效波陡;H为平均波高;T为平均波高的周期;g为重力加速度。由此计算台风“米娜”和“利奇马”影响期间舟山和温州浮标逐小时有效波陡δ(见图3),用以判断海浪的波型。

图3 台风“米娜”影响期间舟山和温州浮标逐小时有效波陡(黑色虚线代表1/40和1/100特征线)

分析图3可见,随着“米娜”台风靠近、登陆和远离,舟山浮标海浪波型经历了涌浪—混合浪—风浪—混合浪的变化。10月1日02时前“米娜”台风浪在舟山浮标表现出单纯的涌浪特征,而温州浮标站台风浪经历了混合浪—风浪—混合浪的变化,没有涌浪特征。“米娜”台风浪与“利奇马”有所不同[17],与台风“利奇马”和“米娜”分别在天文小潮位(农历七月初十)和大潮位(农历九月初三)期间影响有关。虽然台风“米娜”在天文大潮时影响浙江,但温州浮标却没有单纯的涌浪出现。分析原因,10月1日02时前舟山浮标风速多在4级以下,而温州浮标风速普遍为5~6级,阵风可达7级,明显大于舟山浮标。由于温州浮标风速大且为持续东北风,导致风浪成分明显大于舟山,综合天文潮汛的影响,最终在温州浮标表现出混合浪,而舟山浮标表现出单纯的涌浪特征。由此可见波型是否表现为涌浪不仅与天文潮位相关,还与风速的绝对大小有关。

10月1日02时前“米娜”台风浪在舟山浮标表现为涌浪期间,浮标站距离台风中心超过400 km,1日09时—2日06时台风影响较为严重的时段,浮标站距台风中心200 km以内,海浪波型为风浪,其余时段为混合浪。温州浮标则在1日02—15时为风浪,此时段内浮标站距离台风中心在185 km以内,其余时段为混合浪。可见“米娜”风浪出现在距台风中心较近的区域。对于台风“利奇马”[17],舟山浮标8月9日08时—11日02时海浪波型为风浪,此间舟山浮标距台风中心在370 km以内;温州浮标风浪的持续时间更长,在8日21时—11日10时为风浪,期间温州浮标距台风中心在750 km以内。“米娜”和“利奇马”台风浪的不同与台风“利奇马”强度强且强风区影响范围大有密切关系。

4.3 风和浪演变特征分析

图4分别给出了台风“米娜”影响时段内,舟山和温州两个浮标站逐小时风向风速及有效波高的演变情况。图中风向按照八方位表示,不同风向以不同颜色标识。

图4 台风“米娜”影响时两个浮标逐小时风速(实线)、风向(不同颜色线)和有效波高(虚线)演变图(以竖线分隔不同波型阶段;红色三角形表示台风距离浮标最近的时刻)

在台风“米娜”影响期间,对于舟山浮标(见图4a),9月30日00时—10月1日01时,台风距离较远,风向由偏北风逐渐顺时针旋转为偏东风,风速缓慢增大,从2 m/s逐步增加到10 m/s,有效波高也由1 m缓慢增加到2 m以上,台风浪表现为涌浪。1日02—08时,随着台风逐渐靠近,波型表现为混合浪,风向由偏东风转为东北风,03时风速小幅下降至7.6 m/s,随后迅速增大到18 m/s,此阶段浪高由02时的2 m缓慢增大到07时的2.8 m,1日08时浪高迅速增大到3.6 m,浪的迅速增大比风速滞后约4 h,体现出混合浪中海浪对风的滞后响应。1日09时—2日06时波型表现为风浪,此阶段风速不再呈增大趋势,但风速大,基本维持在17~24 m/s之间(8~10级),并有一定的起伏,风向以偏东风为主,有效波高总体呈现出先增大再减小的趋势。1日17时前有效波高持续增大,17时达到本次过程最大有效波高7.8 m,体现出风速和持续偏东风分量对浪高的增加作用。1日19时前后,台风距离舟山浮标最近,风向由偏东风转为西北风,之后随着台风向东北方向远离,风向继续逆时针转变,虽然风速依旧维持在8级以上,但有效波高从1日21时起快速减小,而风速的持续减小出现在2日00时后,可见浪高的变化与风速并不同步。2日07时—3日00时,台风进一步远离,风速减小到12 m/s以下,台风浪表现为混合浪,有效波高同步减小,从4 m逐渐减小到1 m。

对于温州浮标(见图4b),在台风靠近时的混合浪时段(9月30日00时—10月1日01时)为东北风,风速在8~13 m/s,呈波动性的缓慢增大,有效波高也从1 m缓慢增大到2.5 m。1日02—15时,随着台风逐渐靠近,台风浪表现为风浪。风向于1日05时起逆时针旋转,由东北风转为偏北风再逐渐转为西北风,风速迅速增大。1日07时(台风距离温州浮标最近时刻)达到最强30 m/s,有效波高的变化与风速基本同步,最大值出现在1日08时,达到7.5 m。1日08时以后,随着台风逐渐远离浮标站,风速和有效波高均明显减小,此阶段有效波高的变化主要受风速影响。1日16时—2日13时,台风继续北上,台风中心与温州浮标位置逐渐远离,风向已转为偏西风,风速减小至14 m/s以下,海浪再次由风浪转为混合浪,有效波高也减小到2.5 m以下。2日14时—3日00时,波型依然为混合浪,随着台风进一步远离,风向转为西南风,风速和有效波高都保持在较低的水平。

台风“米娜”和“利奇马”影响期间浙江沿海浪高的增加均由风速和风向的变化共同决定,但浙北和浙南沿海的风和海浪特征及风浪关系存在一定差异。两个台风在浙北沿海海浪的增大比风速增大滞后2~4 h,浙南沿海浪高的变化则与风速基本同步。分析原因,台风“米娜”和“利奇马”影响浙江沿海前,温州浮标均盛行东北风,且风速大于舟山浮标。台风“米娜”风速维持在5级以上,舟山浮标风力弱,不到4级,风向变化也较快(见图4),因而温州浮标在台风影响前已有一定的风浪占比,舟山浮标则表现为涌浪或混合浪。随着台风靠近,两个浮标站风速持续增大,风浪特点越来越明显。由于温州浮标前期已有风浪占比,因而表现出浪高与风速同步增大,舟山浮标由于前期以涌浪或混合浪为主,台风风浪特点则需要风速增大到一定大小才能表现出来,因而浪高的增大较风速增大表现出一定的滞后。

5 基于ECMWF数值模式产品的台风浪特征分析

5.1 ECMWF数值模式产品对两次台风的预报效果

图5为台风“米娜”影响期间,舟山浮标和温州浮标实况有效波高和风速与ECMWF输出的有效波高和风速的对比。模式起报时次为9月30日08时,采用双线性插值。由图可见,模式预报与实况的变化趋势基本一致,舟山浮标站有效波高和风速真实值与预报值的相关系数分别达到0.80和0.79,温州浮标站则达到0.92和0.70,均通过显著性水平为0.01的显著性检验。舟山和温州浮标预报有效波高与实况的平均偏差为-0.1 m和0.8 m,风速平均偏差为-0.5 m/s和2.1 m/s,风向平均偏差为-0.4°和-7°。与台风“利奇马”对比[17],ECMWF数值模式产品也为“米娜”台风浪特征的空间结构和时间变化提供了较好参考。

图5 台风“米娜”影响期间两个浮标风速和有效波高的模式值与观测值的对比(红色为风速,蓝色为有效波高,实线为模式值,蓝色为观测值)

5.2 台风风和浪时空分布和变化特征

根据ECMWF在台风“米娜”最强时和台风登陆前后的海浪等级和10 m风场及其等风速线可见(图略),台风强度最强时,有效波高与风速等值线基本平行,靠近浙江省海岸线附近海区有效波高和风速的等值线都与海岸线平行,并且7级风与巨浪(6级)、8级风与狂浪(7级)、10级风与狂涛(8级)有较好的对应关系,与台风“利奇马”相似[17],台风中心位于9 m以上的狂涛区。台风登陆前后,受地形摩擦影响,台风强度趋于减弱,风速和浪高也趋于减小,最大有效波高位于台风中心的偏东方向,最大海浪等级降至狂浪,有效波高和风速、风力和海浪等级在空间分布上仍然有一定的对应关系。由此可见,最大有效波高随着台风靠近陆地和台风强度的减弱而减小。另外,通过对比10月1日02时、05时、11时和20时的浪高和风速分布情况(图略),1日02时和05时台风中心位于浙闽沿海,台风强度较强,最大有效波高位于台风中心区域内;1日11时和20时,台风靠近大陆及登陆前期,强度减弱,最大有效波高区域位于台风中心的东侧,说明不同阶段最大有效波高相对于台风中心的位置也有所不同,最大有效波高不一定位于台风中心区域内。

根据ECMWF在台风“米娜”最强和台风登陆前后的海浪等级和风浪高占有效波高的比例可知(图略),台风“米娜”强度达到最强时,风浪占比等值线与浪高对应关系较好,有效波高越高,风浪占比越大。巨浪等级海浪中风浪占比基本超过60%,狂浪等级海浪的风浪占比大多在70%以上,狂涛区仅出现在台风中心附近,风浪占比高于80%。与台风“利奇马”风浪占比一般超过70%相比[17],台风“米娜”风浪占比相对低,这与台风“利奇马”强度较强有关。台风“米娜”和“利奇马”登陆阶段,在台风浪达到巨浪到狂浪的海区,风浪占比均超过70%~80%,但在中到大浪海区,风浪占比仅为50%~70%,且此时风浪占比等值线与浪高对应关系不再明显。

6 结论

利用浙江沿海两个浮标站资料,对1918号台风“米娜”影响下浙江沿海风和浪特征及其关系进行了分析,并与同样严重影响浙江沿海的1909号台风“利奇马”进行对比,得出以下结论:

(1)台风“米娜”和“利奇马”强度差异大,对浙江省降水影响程度也有较大差异,但在浙江沿海的海浪影响程度相当,台风影响期间浙南沿海的海浪较浙北具有更明显的风浪特点。浪高变化主要由风速和风向共同决定,且风和浪特征及其相互关系存在差异。两次台风过程中,浙北沿海海浪的增大比风速增大有一定滞后,而浙南沿海浪高的变化与风速基本同步。浪高与距离台风中心的远近没有固定的对应关系,而与台风强风区范围有重要关系。

(2)台风“米娜”与“利奇马”表现出不同的波高与波周期联合概率分布特征,且浙江北部和南部沿海海浪波型也不同。台风“米娜”影响期间浙北沿海经历了涌浪—混合浪—风浪—混合浪的变化,浙南沿海则与台风“利奇马”相同,经历了混合浪—风浪—混合浪的变化。

(3)ECMWF数值模式产品为“米娜”和“利奇马”台风浪时空变化特征分析均提供了较好参考。在台风主要影响时段,有效波高和风速的等值线在空间分布上有很好的对应关系,有效波高越高,风浪占比越大。最大有效波高不一定位于台风中心区域内。

1918号台风“米娜”和1909号台风“利奇马”强度有明显差异,但对浙江沿海的影响程度却几乎相当,可见强度较弱的台风也可能产生强的台风浪。台风风场与海浪高度的对应关系以及台风风浪在海浪中的占比分布变化还需要更多台风个例的检验和模式评估。