侯杨方,与玄奘在古代丝路“重逢”

2021-09-08陈娟

陈娟

侯杨方

复旦大学中国历史地理研究所教授。著有《中国人口史》(1910—1953年卷)《盛世·西汉》《盛世·康乾》《清朝地图集》(多卷本),近日出版新书《重返帕米尔:追寻玄奘与丝绸之路》。

作为复旦大学历史地理研究所教授,侯杨方每年都会去帕米尔高原考察,一年两次,大多在春夏两季。7月中旬,他和同伴一行10多人再次登上帕米尔,抵达排依克山口——1300多年前,从印度取经东归的玄奘,就曾跟随丝绸之路上的商队,翻越这个山口,到达朅(音同河)盘陁(音同陀)国(位于今天中国境内的塔克敦巴什帕米尔),之后历经风霜,穿过一道道河谷和山口,回到长安。

这次去与往年不同,连着五六天都在下雨。“这是很罕见的一件事,以往最多下一两天。”侯杨方对《环球人物》记者说,雨天难免让人觉得压抑,还会担心路面塌方。但下雨有下雨的好处,他们在塔什库尔干河旁扎营,“住在帐篷里,雨声阵阵,河水隆隆,有点儿江南的感觉,很好入眠”。后来,天一放晴,蓝天和雪山映照,绿草青青,鲜花遍地,帕米尔高原迷人之姿尽显。

自2013年4月起,他率领科考队,20余次奔赴帕米尔,沿着玄奘、高仙芝等古人曾经走过的道路,一步一个脚印,足迹遍及境内外的整个帕米尔高原、河西走廊、罗布泊、中亚诸国等,几乎踏遍了所有重要的山口和河谷。所经之处,他们都留下精准的GPS定位与轨迹记录,还有视频和照片。最终,这些信息都被集纳成大数据,化为《丝绸之路地理信息系统》上的一个个点和一条条线,“呈现给大众一幅帕米尔丝路的生动画卷”,他的导师葛剑雄说。

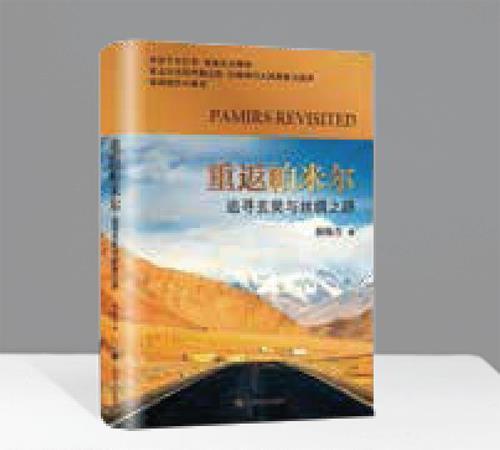

“今日之我见,即昔日他所见。”侯杨方说。他着迷于用脚来丈量真实存在的历史,并去验证历史。如今,他将多年考察经历化为文字,成书《重返帕米尔:追寻玄奘与丝绸之路》,于近日出版。

左图:侯杨方攀登坎达尔山口。右图:目睹玄奘东归的大杨树。(侯杨方/摄)

玄奘当年走的是哪一条路?

侯杨方与帕米尔高原结缘于2011年。

那年夏天,中国地理年会在乌鲁木齐举办,侯杨方受邀参加。会议结束,他和另外3位同行一拍即合,奔赴帕米尔。从喀什到帕米尔,一路上充满惊喜:在100公里外就看到了高原,高大如墙,其上闪耀的是冰山;在红色的盖孜河谷,公格尔峰尽收眼底,兩者间高度差竟然超过了6000米;还有漫天大雪、青葱河谷、冰山雪崩……两天的时间,他拍了近2000张照片。

回到上海,他对帕米尔念念不忘,还将自己拍摄的慕士塔格雪峰当成电脑桌面。“帕米尔古称葱岭,丝绸之路经过这里。当时我就一直在想一些问题:丝路究竟经过哪一个山口,哪一条河谷?玄奘当年走的是哪一条路?在《大唐西域记》中,虽然记载了他行走的路线,可随着时光的流逝,这条路线早已模糊不清,无法在现代地图上定位出来。”侯杨方翻阅大量论著,发现大都是“泛泛地提到丝绸之路会穿过帕米尔高原”,但对于高原上一些重要地标及其经纬度,却没有确切的说明。

瓦罕谷地。(侯杨方/摄)

“没有人告诉我答案,我又想,那不如我来从事这项工作。”侯杨方有了精准复原丝绸之路帕米尔高原段的念头。要精准复原,必须实地走过。他所要做的,是实地找到玄奘当年翻越的每一个山口,走过的每一条河谷,完整、连续地记录这条路线,并附上准确的地理坐标。“精准复原,最简单的理解,就是要让所有人都能根据这个路线图找到这条线路。”

这是一项前人未曾做过的大工程。为了精准,侯杨方开始搜集、阅读大量中外文献,特别是玄奘的《大唐西域记》,以及19世纪至20世纪初西方帕米尔探险家荣赫鹏、寇松、斯文·赫定、斯坦因等人的著作。除文字资料外,还有地图,尤其是冷战时期美国、苏联军用地图。

“军用地图的实用性是最强的,因为它涉及行军、作战。哪条路线在什么季节可以行走什么样的车辆,还是只能通过驴、马或者行人,它都有明确的标示”。很长一段时间,侯杨方都是泡在地图和史料里,在脑海里一遍遍勾勒玄奘所走的线路。

待一切准备就绪,一场漫长的丝绸之路考察之旅开始。

玄奘东归路线之帕米尔段图。(图片来源丝绸之路地理信息系统)

不只有黄沙漫天,还有桃花源

2013年4月10日,侯杨方与史地所的同事、学生、记者等,一行人组成科考队,赴帕米尔考察,实地确定“玄奘东归路线之帕米尔段”和数段清代驿道。

“无论是探访清代驿道,还是寻找丝绸之路,我都在寻觅水草丰美、河谷开阔的道路。因为商队必然是尽可能寻找这样的道路,以保证人畜补给。可以说我要找的丝绸之路,是‘驴背上的丝绸之路——既不是人徒步行走的道路,人能走的地方,驮货的驴、马和骆驼不一定能通过;也不是能驾车通行的314国道。”侯杨方说。

玄奘东归国土,科考队西行而上。现在回忆起来,侯杨方觉得自己与玄奘最近的时刻是在这年4月17日。当日清晨,科考队从大同乡出发,到达孜拉甫夏河与大同河Y字形交汇处时,一株巨大的杨树昂然独立于前方,一行人下车驻足。“这棵树起码有3000年树龄,8个人合抱才能抱住,约略地估算出树的周长约13米。当年玄奘过了坎达尔山口之后,不管往北还是往南,都会在这棵树的位置会合。”

“看到这棵杨树,就像是在和古人对话一样,好像穿越到了过去。它是目前可以确认的唯一目睹过玄奘取经走过的生命。”侯杨方说,他在树下想象着历史上的场景:公元645年,玄奘跟随一支商队,穿越帕米尔高原回归大唐,行李中装满了来自天竺的经书。途中路过此树,停留下来,在树下休息或野餐。

这种时空穿越感与时间沧桑感,始终伴随着侯杨方的考察之旅。

当年,玄奘翻越排依克山口回到现在中国境内后,来到朅盘陁国公主堡。4月20日,科考队来到公主堡。登上崖顶,侯杨方看到夯土城墙遗迹犹存,与1906年斯坦因拍摄的照片对比,几无变化。接下来的几日,科考队一路向西,一直到排依克山口。4月26日,历时半个月的第一次考察结束。之后,他们每年都沿着玄奘的足迹,一一探寻。

“只有真正实地走过,才知道丝绸之路不只有漫天黄沙。”侯杨方说。

在塔吉克斯坦与阿富汗交界的瓦罕谷地,科考队到达时正值秋收,田野一片金黄,农人忙于田间地头,耕牛缓缓通过。“一派桃花源景致。”侯杨方说。他在麦田边的小店买了一支冰淇淋,站在树荫下,边吃边思考:玄奘为何在《大唐西域记》中“黑”瓦罕人,说他们“人性犷暴,形貌鄙陋”?“我见到的瓦罕人大都长相俊美,可见玄奘也是有主观偏见的。”

在大同乡,侯杨方见到村干部,跳下车问的第一句话就是:你们乡村公路通车之前,你们怎么去县城开会?村干部手一指说:“我们上西边翻越坎达尔山口,再往西北就是翻越乌谷里亚特山口,然后就到了县城。”后来,他站在海拔近5000米的坎达尔山口,“再往上去的话是任何人都翻不过的,可通行的部分只有几十米宽”。那一刻,他知道玄奘走过这里。

“1000多年以后,我们大家会有一个想象,以为玄奘是在探险。丝绸之路是常识之路,绝对不是探险之路,丝路是商贸和政治、军事之路,相当于现在的国道,他走的都是最好走的路。”侯杨方说。

2014年5月,侯杨方主持开发的“丝绸之路地理信息系统”正式上线。如今,经过20多次的考察,玄奘东归路线之帕米尔段已基本完成。点开网站系统里的考察线路,丝绸之路仿佛蜿蜒的“长蛇”,“蛇身”由一个个黄色圆点组成,每一个圆点代表一个地名,周边还有经纬度、海拔以及现场照片等信息。那棵“目睹玄奘东归的大杨树”也有了自己的坐标。

“这是世界上第一套,都是根据我们实际考察的轨迹复原出来的。丝绸之路的实质是道路,而不是散布的一个个遗址、景点、城市,只有道路才能将这一个个点贯通,这是丝绸之路的魅力所在。”侯杨方说,传统的历史地理研究,多数只停留在纸面上。

后人读史,其实就是在读现实

侯杨方对历史与地理的兴趣,可以追溯到30多年前,他的青少年时代。

他从小就爱读历史书,看各种地图。有一次,在县图书馆里,他发现了一本谭其骧先生主编的《中国历史地图集》。谭其骧是中国现代历史地理学科的创始人之一,复旦大学中国地理历史研究所就是他创立的。“那时也不太了解,只是喜欢看,我现在还记得是那种棕色封面的内部版。”侯杨方回忆说。

1987年,侯杨方读高二,复旦大学教授朱维铮的《走出中世纪》出版。这本从晚明到晚清思想文化的史书一面市,便引起轰动。侯杨方也买来读,“这本书充满思想的力量”。由此,他下定决心,报考复旦大学历史系。第二年,他如愿以偿,成为历史系的学生。

但侯杨方不满足于单纯学历史。“我想在年轻的时候学一点,你可能过30岁你不会学的东西。”1995年2月,他转入葛剑雄门下读博士。葛剑雄师从谭其骧,对历史地理、中国史、人口史、移民史等方面颇有建树。之后,侯杨方跟着葛剑雄,做历史上的人口统计分析,写《中国人口史》(1910—1953年卷);参与国家清史工程,研究清朝人口史、经济史。博士毕业,留历史地理研究所工作。

整日沉浸在故纸堆里,侯杨方熟稔历史上大大小小的故事,也从历史中洞察人性。2010年,应出版社之邀,他开始写《盛世启示录》,从西汉盛世和康乾盛世入手,书写社会上升时期所特有的帝王英武、人才迭出、生产富足、开疆拓土的盛大气象,以及潜在的种种危机。他写历史,不照本宣科,而是深入历史深处,挖掘人性,“我坚信人性在两三千年内不会发生特别本质的变化”。比如,他分析项羽的失败,类似现代经常说的“风口上会飞的猪”。借助时代的大势,胜利来得太快,因而错误地估计自己能力,最终失败也来得极为迅速、惨烈。

“后人读史,其实就是在读现实。岂能不慎哉?”侯杨方说,在他看来,历史叙写往往带有主观性。关于雍正帝继位合法性的问题,一直众说纷纭。侯杨方不仅参考雍正主导编纂的《圣祖仁皇帝实录》,还以《朝鲜李朝实录》佐证。据朝鲜使者记载,康熙皇帝在临终前还召见过大学士马齐,嘱咐“胤禛第二子(弘历)有英雄氣象,必封为太子”,且他当面要求胤禛丰衣足食供养废太子、皇长子,并且要封废太子的嫡长子、他所钟爱的孙子弘皙为亲王。

“朝鲜使者的传言来自《朝鲜李朝实录》,这些都不是雍正皇帝可以控制的信息,后者还得到了事实证明,因此可以有很大把握地判断,雍正皇帝的继位,正是康熙皇帝本人的意愿,是合法的。”侯杨方说。

七八年前,侯杨方受邀为商学院的学生讲历史课。“主题是从历史看管理,讲清史、讲汉史。每次讲两天,13个小时,必须讲得有趣有料,才能打动他们。”每次上课,他都站在中央,学生围成一圈,可以随时打断,可以讨论。多年讲下来,他得出一个结论:历史不能由历史本身来检验,要由现实来检验,要由广大的、有阅历的读者来检验。

“你读历史,如果感觉读的像今天的故事,或者说你读今天的故事,怎么感觉似曾相识,也许这个历史,就是人性和社会本质。”侯杨方说。

无万里,宅书呆子;无万卷,行走莽夫

侯杨方思维敏捷,语速极快。就在最近,他做了一场直播,主題是“阿富汗:真实的西游记”。从阿富汗文明到玄奘在阿富汗的足迹,从被炸毁的巴米扬大佛到阿富汗局势,侃侃而谈,网友形容他是“行走的教科书”。

记者采访他时也深有体会。行走过的山口,无论多么拗口,他脱口而出;讲到历史,他信手拈来,毫不费工夫。当年,和他一起考察帕米尔的记者曾回忆说,“在车上,一路上都是他的声音……一路走来,他对于英国考察报告、英国探险家斯坦因的记载、《新疆图志》的表述熟稔于胸,更不用说他倍加推崇的《大唐西域记》了,他几乎可以大段背诵。”有一次,参观完公主堡,回到平地,摄像师请他谈谈感受,他对着镜头把方才在古堡上讲的学术解释又说了一遍。后来,随队记者称他“学术疯子”。

2013年,侯杨方在当地牧民的帮助下,骑马渡河抵达乾隆纪功碑原址。

红圈内为乾隆纪功碑原址。

熟悉侯杨方的人,给他的评价是“骄傲而倔强”。曾有同事说,葛(剑雄)老师生生把一个金牛座学生教成了狮子座。

狮子座的果敢和胆略在他身上完美呈现。2013年夏,科考队在塔吉克斯坦考察,寻找“乾隆纪功碑”遗迹。此碑是清军平定回疆大小和卓叛乱后,乾隆下令在战场竖立的一块碑,碑上用满、汉与维吾尔3种文字详细记述了这次战争的过程。后来,碑身不知流落何方,残存的碑座存于当地博物馆。根据前人记载,科考队确认了碑坑的位置——阿利楚河附近。

8月4日那天,科考队抵达阿利楚河。河面有20米宽,河水湍急,挡住了去路。几个小时过去,正在大家准备离去时,一个头戴白帽的吉尔吉斯老人突然骑着一匹枣红马从东边沿河缓缓而来。因河水太冷,老人只同意带一个人过一次河。侯杨方决定前往,“河水很冰,水面都没了马背”,一路摇摇晃晃过了河。上岸后,他攀上乱石岗,站在碑亭的残壁上,“一个碑坑一平方米左右,我就站在碑坑中间,这才是真实的历史。”侯杨方说。后来,他在微博上写道:“它是帕米尔高原(大部)曾属中国的铁证,记录了乾隆二十四年平定回疆,追击到此的最后一站(战)。”

侯杨方成了近百年来寻找并且到达乾隆纪功碑址的第一人。

如今,侯杨方一边带研究生,一边继续丝绸之路的精准复原。学术研究之外,他读书、看电影,热衷于听古典音乐。他刚工作每月只拿800元工资时,便买800元一张的门票去听古典音乐会。更多时候,他喜欢去户外探险,骑辆山地车在乡野间行游。

“生活中充满惊喜,只需要好奇与审美。”侯杨方崇尚读万卷书,更要行万里路,“万里万卷,相辅相成。无万里,宅书呆子;无万卷,行走莽夫”。接下来,他将继续行走,寻访帕米尔高原之外的丝绸之路,“将丝绸之路上的地名,一个个都化为系统上的那个点”。

缘何执着于此?他讲起2013年在塔吉克斯坦考察途中的一个故事:在一家旅馆里,他遇到一对日本老人。老太太62岁,老先生69岁,在退休之前是辞书编辑。两人都是学习东亚史出身。他们画了一张斯坦因的线路图,也研究了唐朝将领高仙芝的行军路线,都打算走一遍。侯杨方问:这片苦寒之地究竟什么地方吸引你们?老太太说:“因为很浪漫!尤其是唐朝,真是一个浪漫的朝代!”

“浪漫与激情的想象与追求。学术从审美开始,以审美结束,何乐而不为呢?”侯杨方说。等到第二次路过那棵“目睹玄奘东归的大杨树”时,他捡起了落在地上的树叶,做成了书签。

侯杨方

复旦大学中国历史地理研究所教授。著有《中国人口史》(1910—1953年卷)《盛世·西汉》《盛世·康乾》《清朝地图集》(多卷本),近日出版新书《重返帕米尔:追寻玄奘与丝绸之路》。