百年仁心·战争(三)

2021-09-08许诺晨

许诺晨

百年仁心·战争

陆引舟一句话,让临时团部里顿时安静下来。像正放着一张热闹的黑胶老唱片,唱到最精彩处,却被人突然掀起了跳针。

铁蛋急了,扯住陆引舟的衣袖晃了晃:“呆子,入党可是多少人求都求不来的!”

战士们都是大老粗,哪里能明白少年曲折的心思。原本的热情被浇灭了一半,露出的胳膊腿儿各色伤口也都藏回了衣服底下。

秦东望倒是看出些什么,向鲁岳西使了个眼色。

鲁岳西在当营长之前,是秦东望的政委,最擅长做思想工作:“我们这儿每个战士,都把入党当作最大的荣誉。冲锋的时候,第一批上的都是党员,攻城的时候,只有党员有资格扛炸药包,入党代表着坚定的马列主义信念。我们新四军,就是共产党领导的军队!陆引舟小同志,能不能给大伙儿说说,你为什么不想入党?是已经有别的信仰了吗?”

陆引舟咬住下唇,摇摇头,脑海中浮现出素未谋面的外祖留下的手札,浮现出母亲消失在井沿的脸和眼里的泪花,浮现出他在井下听到的那声惊心动魄的枪声,浮现出芦苇荡里父亲一日之间苍老而陌生的脸。

外祖和母亲不是无路可选,却都选择了为党牺牲。虽然叶震南、鲁岳西和他遇到的所有人,都说“只有共产党,才能救中国”,可他始终不明白这究竟是怎样的党,怎样的信念。如果真是值得为之付出生命的信仰,那也该清清楚楚明明白白地加入,而不仅仅是当作个人的荣誉。

可这些话,陆引舟不会说,也说不出。

他默默走到鲁岳西身边:“我跟着你打鬼子,我会治病,能帮上忙。”

就这样,陆引舟和铁蛋成了七团三营最小的战士。叶震南也暂时留在三营,做了鲁岳西的副手。

铁蛋外向又勤快,很快和所有人混得熟络。陆引舟凭着过人的医术,也受到大伙儿的尊敬,可他拒绝入党的事却像是乘上了风,吹遍了整个七团,让战士们对他客气又疏离。

他倒不以为意,一心一意钻研医术。从前来杏林百草阁看病的多是头疼脑热的内症,可部队里不一样,刀伤枪伤占了多数,母亲所学的西医便显出优势。部队里条件有限,药材紧缺,陆引舟便就地取材,选些中药外敷,中西结合,尽量减少战士们身上的痛楚。

情报送达后,七团最紧要的军务,就是对日军车队设伏。一营正面迎敌,二营和鲁岳西的三营在两边山头埋伏,从侧翼夹击。秦东望亲自指挥,领着大伙儿在山坡上布置了大半夜,只待鬼子进入包围圈,来个瓮中捉鳖。

一切准备就绪,天已蒙蒙亮。秋日清晨,山里起了薄雾。那雾像旦角儿的水袖,飘飘荡荡,携裹着山里特有的湿气。

战士们身上都缠了草编的伪装,一个挨一个趴在新挖的战壕里,和他们保卫的这片土地混为一体,只露出一双双警觉的眼睛。

叶震南领着陆引舟和铁蛋,跟在秦东望和鲁岳西两人身边。

秦东望拿着望远镜向山下张望,直望到雾都散了,视野逐渐清晰,山路上仍一片寂静,全无人声。

战士们有些躁动,不少人窃窃私语,开始怀疑情报的真实性。就连陆引舟都开始担心,会不会是戴平安扛不住酷刑,在铃木面前泄露了秘密。叶震南仿佛猜到了他的心思:“平安是我介绍入党的,我了解他,他绝不可能出卖组织。”

鲁岳西向身边瞪了瞪眼,眼镜片后的威严便像多米诺骨牌般向两边散去,战壕里顿时安静下来。

当最后一片雾气都被阳光蒸发,秦东望放出去的前哨终于飞奔回来,气喘吁吁地报告:“西边五百米,出现日军车队!十辆卡车,至少五十骑兵,还有两辆轿车!”

秦东望眼睛一亮,沉声道:“好!”同時吩咐鲁岳西,“通知一营二营准备作战,听我命令行动!”

陆引舟和铁蛋立刻紧绷起来——这将是他们参加的第一场战斗。叶震南腿伤好得差不多了,扛着枪显得精神抖擞:“待会儿打起来,你们两个娃娃,跟着我!”

陆引舟眯起眼睛向山下看,远处山路蜿蜒如蛇,挂着太阳旗的车队正缓缓驶来。十辆卡车的车斗里站满了荷枪实弹的日本兵,刺刀和车窗玻璃反射出冷冽的光,马蹄和汽车马达的轰鸣声混在一起,渐渐逼近。

五十米,三十米……十米……日军车队由骑兵打头,缓缓进入了包围圈。秦东望是个极富耐心的猎人,直等到整支车队的三分之二都进了狭窄的山道,才斜斜一挥手——鲁岳西手里的狙击枪响了,打头的骑兵应声从马上翻落,秦东望一声怒吼:“给我打!”

两边的山坡上一时杀声震天,早已经准备好的巨石如奔流般倾泻而下。滚落的石块和山体猛烈撞击,轰隆隆的声音如雷鸣海啸,山崩地裂。滚滚沙尘中,车队前部的骑兵和卡车上的日军还没反应过来,就已经被石头砸中。

一切都在秦东望精确的计算中。一连的战士们拉响了埋好的地雷,一连串的闷响从地底深处传来,地雷爆破瞬间掀翻数辆卡车,整个车队被炸得七零八落。

秦东望果断下令:“机枪手!”

叶震南正架好了机枪,早等着秦东望下令。这时候他双手扶枪,一边吼一边冲着山下的鬼子扫射,满身的愤怒暴戾,仿佛地狱阎罗。

铁蛋肩上绕着弹夹,协助换弹,一排排子弹被机枪吞进枪膛又吐出弹壳,火药带着民族仇恨狂风暴雨般落下。

日军显然训练有素,虽然主力受损,残部却很快反应过来,用卡车作为临时掩体,组织反击。

一营在两边山头的火力掩护下向日军发起了正面进攻,可新四军的武器远不及对方先进,卡车上架起的明治三十八年式重机枪很快让不少战士挂了彩。

陆引舟眼尖,在车队最后的黑色轿车边找到了面若寒霜的铃木大佐。那两辆轿车不知道载了什么人,远远吊在车队尾巴上,躲开了第一轮的滚石,也不在机枪扫射的范围内。铃木显然气急败坏,却没乱了阵脚,举起望远镜向山上瞭望,企图寻找火力来源。

鲁岳西趴在战壕里,从怀里摸出张照片看了眼,又珍重地收好,握紧狙击枪进入战斗状态。汗顺着他的前额流向鼻尖,眼睛透过厚厚的镜片和狙击镜,牢牢锁定铃木。“砰”一枪,歪了,只打碎了第一辆轿车的前挡风玻璃。

铃木警觉地放下望远镜,拉开车门,护着个穿和服的大肚子女人上了后一辆轿车。而随同那女人一起的,竟是李见秋!她双手被反绑在身后,显然是被胁迫,其他倒看不出有什么异样。

陆引舟的心跳差点儿停下,叶震南也看清了形势:“听说铃木的老婆快生了,你娘一定是被她们掳了去,当便宜大夫的!他们有求于人,应该不至于太为难她。”

山下双方进入胶着状态,秦东望在望远镜里瞧得真切,除了几个佐官,竟还有一名少将。日军开始用机枪掩护军官向车队后方撤离,他果断下令:“三营下山支援,二营继续火力压制!”

鲁岳西一枪不中,正自咬牙,这时放下狙击枪,拔出腰间的配枪,一纵身跃出战壕:“同志们,冲啊!”

一时间,漫山遍野都是新四军。叶震南领着铁蛋和陆引舟也加入了战阵。铁蛋一进战场,似乎无师自通学会了怎样用武器撂倒敌人,嗓门不输给任何一个老兵,手里的枪不说百发百中,也已经颇有些准头。

陆引舟算是医疗兵,虽然也配了枪,但他真没有扣动扳机的勇气。一路上若有同志倒下,他便冲上去止血,处理伤口,帮助撤退。

血在眼前如花朵般绽开,骨肉被撕扯,肢体被破坏。山下扔上来的手榴弹在一名战士身边爆开,陆引舟被叶震南猛地按在了地上,沙尘落地后一抬头,战士已经浑身浴血昏死过去,半条左腿永远告别了年轻的身体。

陆引舟胸口闷得像压了千钧的巨石,他用胳膊肘撑地爬到那战士身边,疯了似的用纱布裹住他血如泉涌的左腿。

叶震南眼眶红了,疯了一般领着铁蛋继续冲锋,手里的枪爆出更耀眼的火花。不停有人倒下,也不停有人站起来。每一个倒下的战士身边,都有陆引舟的身影。

尽管日军装备精良,但新四军战备充分,经过一个多小时的激烈交火,秦东望最终还是占了上风。

鲁岳西率领三营和山下的一营顺利汇合,打得鬼子落花流水。陆引舟站在硝烟弥漫的战场中央,耳朵被近处的爆炸震得暂时失去了听觉,身边的一切便仿佛一出无声的默剧。他看着前赴后继的战士们,看着身先士卒的秦东望、鲁岳西和叶震南,终于明白这些从未受过正规教育的农民军事家,为什么能在弹药匮乏、粮草不济的情况下,和武装到牙齿的日本鬼子周旋多年:他们靠的,就是一腔报国的热血和无所畏惧的勇气!日本军官们被护送上最后一辆还能行驶的卡车,落荒而逃。

秦东望抢过日军的战马,策马追击,下了死令:“一个都别给我放跑!”

黑色小轿车和卡车同时发动引擎准备后撤,鲁岳西架起狙击枪,瞄准,射击——驾驶卡车的日本士兵被当场击毙,卡车的前挡风玻璃被子弹打穿,弹孔边留下蛛网似的裂纹。车身一震,停了下来,像只被拔了爪子的老虎,再无反抗之力。

混乱中,那辆黑色小轿车却趁着火药爆破的烟幕绝尘而去。

这场战斗以较少的伤亡,截断了日军的重要补给输送,大获全胜。共击毙日军三百四十一名,其中少将一名、大佐四名、少佐三名。缴获枪支六百多支、军马二十多匹。唯一遗憾的是,狡猾的铃木跑了。

秦东望左臂被流弹擦伤,打扫战场时,他坐在一块大石头上歇息。

鲁岳西向他汇报了情况,秦东望频频点头:“兄弟们干得好!咱们被铃木欺负了这么久,可算是出了口恶气!不过,这样的车队里居然会有个少将,你说会不会是打着运送物资的幌子,向武汉方面调度人员?”

鲁岳西点头:“武汉保卫战,看来是不远了。”秦东望又问:“咱们这边伤亡怎么样?”

叶震南刚刚清点完人数:“走了八位同志,重伤十七。”冰冷的数字冲淡了胜利的喜悦,秦东望眼角湿润,狠狠道:“早晚要找这帮小鬼子报仇!”

陆引舟和铁蛋跟战士们一起搬运缴获的枪支。几副简易担架从他们身边经过,白布下凹凸的人形,仅仅几分钟前还是和他们并肩战斗的大哥哥。

陆引舟想起战场上的血腥,忽然一阵恶心,“哇”的一声吐了出来。这血与火交织、生与死互博的战场,远比吴先生课上讲的故事更残酷。

卡车的引擎冒出黑烟,日军横七竖八的尸体当中突然有一具动了动,显然是还没死透。

陆引舟心生恻隐,正犹豫该不该救人,没注意到那日本兵已经哆哆嗦嗦摸起地上的枪,满眼都是要同归于尽的狠戾。

叶震南警觉地拔出手枪,毫不犹豫扣下扳机,让他彻底失去了声音。

陆引舟全身一震:“这人就算活着,也是终身残疾,苟延残喘,再也做不了恶了!”

叶震南瞪起眼,眼里的血丝像是雷雨天树枝状的闪电,声音里都是痛惜:“咱们今天折损了八位同志,最大的不过二十五岁,最小的才十七。日本人虐杀了多少咱们的同胞,可给过我们半点同情吗?”

陆引舟不说话了。他父母皆是大夫,一身都是治病救人的本事,他自小养成了菩萨心肠。

秦东望叹口气:“你不杀他,他就会杀你,这就是战争。孩子,刚才要不是老叶反应快,只怕吃枪子儿的就是你了。心善是好事,可别用错了地方。”

陆引舟呆呆望着黑烟滚滚的战场,山风吹来阵阵汽油味和血腥味,十三岁的脸定格在翻倒的卡车和满地尸骨间,充满了对生命的迷茫。

一切收拾停当,又有侦察兵拍马来报:“四营偷袭成功,炸了兴建中的一个军工厂,解救了不少老百姓。”

铁蛋正在摆弄刚刚缴获的一把瑞士军刀,听到消息激动地蹦起来:“偷袭?”

鲁岳西哈哈笑着点头:“咱们团长真是料事如神,铃木押着车队出了门,他们的营地肯定防卫松懈,团长的命令是,不用恋战,吓唬吓唬他们,顺便炸了军工厂——那工厂是日本人临时建的,就在他们营地附近,工人都是附近村镇被抓去的老百姓!”

铁蛋和陆引舟对视一眼,都明白彼此的忐忑和激动。

铁蛋扯住鲁岳西的衣袖:“我爹也被抓去了,我爹叫铁不山!”

偵察兵从怀里掏出一张叠得整齐的毛边纸:“救出来的百姓有一百三十七人,这是刚登记的名单。还有很多人没救出来——日本人有炮,正面打起来,我们不是对手,只能出其不意放一枪就跑,能带走多少人就带走多少人。”

铁蛋立刻扑上去抢过名单,陆引舟却是踟蹰不前——娘是被铃木带走了,万一再找不到爹的名字,他真不知该如何是好。

这时铁蛋惊喜地喊道:“铁不山!我爹,有我爹的名字!”秦东望、鲁岳西和叶震南脸上都浮起欣慰的笑意。铁蛋欢腾了片刻,又继续去看那名单,脸色却渐渐沉下来,偷偷瞧了眼陆引舟,倒像是自己犯了错。

陆引舟的心沉下去,忍不住问道:“怎么了?”铁蛋舌头打结:“没,没事。”

陆引舟直直看着铁蛋,铁蛋终于挨不住,支支吾吾道:“你二娘和陆翔宇都在,只是没看到你爹的名字……”他一拍脑袋,“会不会是登记的时候弄错了?”

侦察兵也是个直肠子:“我们班长点了两遍人头,一个一个登记的,绝不会错!”

这还真是比没消息更坏的消息。

这些被救出来的百姓们,多已无家可归,或是有家也不敢归,青壮年男性大部分被新四军就地发展收编,老弱妇孺便成了战争难民,颠沛流离,纷纷逃往武汉或附近的村镇。

这次伏击令铃木颜面扫地,偷袭更是给了他一记耳光,这让人不得不担心那些没能救出来的百姓,他们的命运着实堪忧。

侦察兵继续汇报:“乡亲们里面有位念过书的吴先生,说是要提供重要情报。他身上有伤,班长带着他直接回团部复命了。”

秦东望点头:“好,迅速打扫战场,咱们也回!”

铁蛋和陆引舟在名单上已经看见了“吴文举”的大名,却没想到侦察兵口中的“吴先生”,便真是他们的那个吴先生。因此在团部再见,三人皆是喜极而泣。

原来,铃木搜梅山镇时,吴先生放冷枪打死了一个鬼子,自己也中了一枪,趁着场面混乱,又仗着路熟,跑进了山里。可他不放心家里的老母亲,趁着夜色又潜回镇上探望,没料想还是遇到了鬼子,直接被蒙上头,关进了闷罐车。

那车厢里黑压压的全是四里八鄉的乡亲,气味混杂刺鼻,有木匠身上的木屑味儿,有厨子身上的葱油味儿,也有铁匠身上的铁腥味儿。大伙儿的脑袋一律被蒙上,在闷罐车里颠簸许久,才牲口似的被赶下车,又被赶去一片空地。

脑袋上的套子被摘下,一盏明晃晃的电灯“啪”地点亮,在夜色中打出一道刺眼的光柱,照得所有人都有片刻失明。上百人的影子,在地面上连成一片沉默的黑。四面都有持枪的鬼子,大伙儿以为就要交代在这儿,却没想到是被抓去做了苦力——铃木眼红同僚在辽阳抓劳工建起庆阳军工厂,照葫芦画瓢也想在皖西建一座。

每天都有乡亲被闷罐车送来,加入建厂的队伍。男女老幼,从无分别,每天十几小时不分昼夜地劳作,吃的都是日军吃剩的下水,甚至连下水都没有。短短几天,就有身体弱些的饿死、累死。一天天见深的地基里,泥沙中混的都是同胞的血肉。这里虽然没有硝烟,但惨烈程度不输战场。

军工厂里总有需要写字、算账的活儿,吴先生主动应承了下来,倒不是甘愿给日本人卖命,只为能多探听点儿消息。他从前在桂系军阀手下做过账房,见过不少世面,也很有主意,那枪,便是从前的长官所赠。

几日不见,吴先生比原先瘦了半个人下去,像是纸剪出来的影子。他平日里注重仪表,这时候一身衣衫却又脏又臭,已经辨不出布料原本的颜色,想是受了不少罪。

见到铁蛋和陆引舟都穿上了新四军的军装,吴先生笑得止不住眼泪:“好,两个好娃娃!有你们,中国就有希望!”

秦东望召集几个干部在团部汇合,吴先生不敢耽搁片刻,立刻汇报军情:“进了那军工厂的,在日本人眼里都是‘死人,绝没机会活着出去,因此许多事也不避讳。我做账做得利索,铃木手下的帐,他们也让我经手。前两天,铃木收了一大笔军费,按人头来算,至少是五千人的开销。除了兵力增加,大量武器装备、军用物资也都到达皖中,供他调配。他是准备尽快拿下叶集、金寨,再向武汉方向进攻。”

寿县、正阳关、舒城、六安、霍山分别沦陷,日军所到之处烧杀掳掠无恶不作。叶集是皖西重镇,位于豫皖两省交界处,有“安徽西大门”之称,当时正由国民革命军宋希濂的71军驻守。

吴先生继续道:“铃木新增的五千兵力,会在近期到达叶集附近,这次,他们是志在必得!”

情报就是战机,秦东望立刻向上面的领导汇报了情况,很快收到最新任务:“在叶集至富金山沿线阻击日军,为武汉会战赢得时间。不惜一切代价,能拖一天是一天。”

秦东望看着墙上的简易作战地图,深深皱眉。画了红圈的地方,都是已经沦陷在日本人铁蹄下的国土。安徽大部分地区红圈叠着红圈,只有大别山附近,暂未被倭寇染指。

日军兵强马壮、武器先进、补给充足,国民党在正面战场节节败退,而保卫安徽的一场场战斗中,新四军也损耗巨大。这次和铃木的交锋能得了便宜,当真是因为占尽天时地利人和,敌明我暗,攻其不备,可真要是正面打起来,他手下的这点兵,绝不是铃木主力的对手。

但军令如山,穿上这身军装的第一天,他就把命交给了党和人民。明知不可为而为之,方显男儿本色。

陆引舟带来的兔子被秦东望养在了团部,这时候从桌子腿下面探出脑袋,在他脚边蹭了蹭。秦东望顺了顺它的耳朵,沉思片刻,下令道:“让同志们今天好好休息,后边儿,咱们要打一场硬仗!”

战士们都累极了,夜里大多睡得早。营地里的呼噜声此起彼伏,和着大别山的山风,像一场思乡的诉说。值夜的几支小队在营地四处巡逻,脚步轻捷,扛着枪的影子被月光印在地上,显出戒备森严。

三营安置在祠堂的厢房,几十人睡着大通铺,吴先生也在这儿凑合下来。陆引舟挨在墙边,就着一盏煤油灯,帮他处理腿上的伤。铁蛋笨手笨脚地帮忙,脖子上用粗麻线挂着瑞士军刀——这是他的第一件战利品,当传家宝似的留着。

吴先生目睹了整个突袭和营救的过程,这时候压低了声音,绘声绘色地讲出来,比茶馆里的说书还热闹。说到最后,吴先生一声叹息:“我的陆展老弟,重情义啊!”

陆引舟手上一抖,吴先生便一声“哎呦”。

铁蛋比陆引舟还急:“我陆叔叔咋啦?为啥陆翔宇和他娘都救出来了,就少了我陆叔叔?”

吴先生边叹气边摇头:“我那大弟妹李见秋被铃木贴身带着,巡过厂,那会儿我们正挖着地基呢,陆老弟当时就急了,差点儿拿着铁锹上去跟鬼子拼命。他是个老实人,我算是看出来了,他绝不是对我大弟妹无情,只是这大半辈子,都被你二娘吃得死死的。新四军来的时候,柳翠凤拖着陆翔宇就往外跑,陆展老弟一路护着她们,好容易到了安全地界,把人交给了新四军,他却不愿意走了。”

陆引舟一愣:“为什么?”

吴先生从花白头发里捏出只虱子,送到眼前看看,又一口气把虱子吹得老远:“我当时也在,我还问他,为啥不走,他说,引舟的娘还在鬼子手里,他就这么跑了,实在对不起人。柳翠凤又哭又骂,闹了会儿,最后还是领着儿子舍下丈夫走了。”

陆引舟眼睛酸酸的,不知该高兴还是难过,手上软软的没力气,差点儿扯不动绷带。那个丢下他们娘儿俩的爹,终究心里还是有他们的。只是他也真傻,留下,又有什么用呢?

葉震南掀开布帘子进来,身上满是呛人的烟草味,应是刚抽完一顿烟。他看了看吴先生的伤腿,有些欲言又止。

陆引舟明白他想问什么,替他开了口:“吴先生,你有没有听说,铃木抓回去一个新四军?”

吴先生一愣:“还真有这么回事儿。据说那小战士扛住了所有严刑拷打,铃木亲自审他,却半个字也没问出来,还被他吐了一脸混着血的唾沫……工厂里传得真真的!”

饶是叶震南在战场上见惯了生离死别,也紧张起来:“那他人呢?有信儿吗?”

吴先生一张脸垮下去,伶俐了五十多年的口齿突然打起了结巴:“听说是……是……牺牲了。乡亲们都在传,他是喊着‘共产党万岁,祖国万岁,迎面撞向了铃木的刺刀!咱们都在心里感佩这位英雄……我没记错的话,似乎是姓……戴?”

叶震南的国字脸像是被蒙上一层寒冰,整个人散发出冷冽的气息,握紧拳头用力捶在墙上,咬牙切齿:“铃木,我必要你偿命!”

虽然和戴平安只是一面之缘,陆引舟和铁蛋也为这位牺牲的英雄难过。陆引舟尤其担忧父母的安危,深深叹了口气:“真不知道这场仗,要打到什么时候……”

夜里四野俱静,风中裹着断断续续的歌声,是吴先生在唱屈原的《国殇》:“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄!”

七团接到的战斗任务艰难且紧迫,秦东望只留了一营驻守团部,二、三、四营在叶集至富金山沿线分散开来,便于互相传递情报,也可对小股行军的鬼子进行伏击。吴先生上了年纪,行动不便,自请留在团部做些文字工作。

秦东望和鲁岳西是战场上的老搭档,亲自率领三营向叶集附近靠拢,一路上数次和鬼子交火,双方各有伤亡。

这天傍晚,部队行至叶集附近一个半荒的小村,村里四处是火烧的焦黑痕迹,显然是经历了鬼子的扫荡。破败的断瓦残垣,成了野狗和老鼠的乐园。整个村子没留下一间完整的房屋,秋风吹过屋瓦,竟有呜呜之声,如泣如诉。

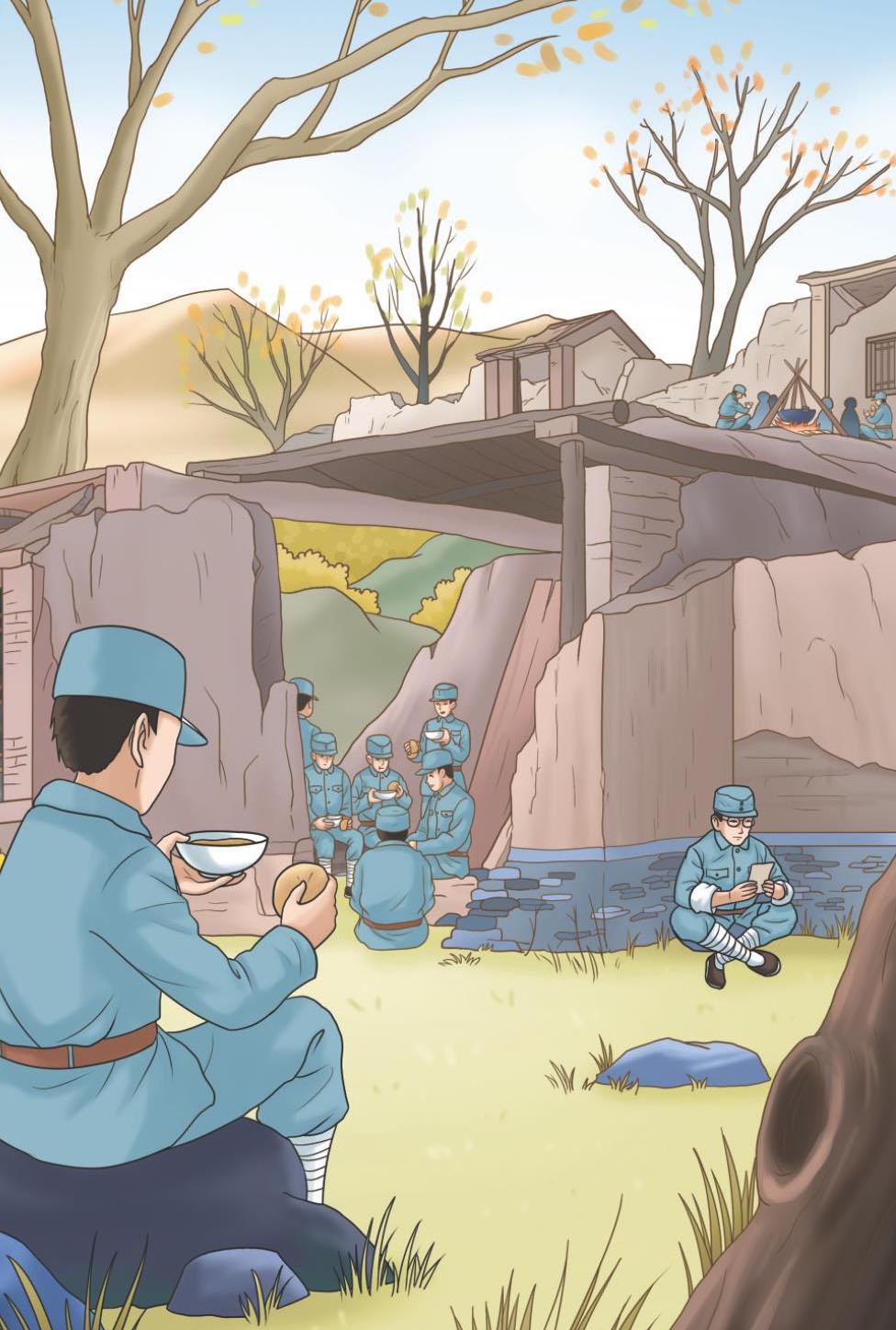

秦东望用望远镜查探四周的地形,见这荒村地势较高,四面视野清晰,易守难攻,便下令扎营休整。战士们行军疲惫,三五成群地歇下来。炊事班点起柴火,架起了吊锅,很快便有米香、菜香飘了出来,诱着肚里的馋虫。

鲁岳西打起仗来是不要命的硬汉,平时却最是细心,许多战士背地里喊他“鲁妈”。谁身上有伤,伤在哪儿,哪场战斗挂的彩,眼下好了几分,他心里门儿清。吃饭他也总是最后一个,锅里剩了啥吃啥,从不搞特殊。

铁蛋最崇拜鲁岳西,就因为他是远近闻名的神枪手。闲暇时战士们在袖子里拢上几只麻雀,松手的同时鲁岳西拔枪,麻雀飞起来,不出二十米,枪响即落地,倒像是排练好的戏法。反扫荡的时候,鲁岳西曾经隔着百米开外,用狙击枪干掉了一个少佐,令全团士气大增。

战士们都是苦出身,吃饭如风卷残云。陆引舟斯文惯了,端着碗寻了个安静的地方坐下,却发现鲁岳西正靠坐在远处漆黑的墙角,看他那张老照片。

只要是性命攸关的时候,鲁岳西都会掏出这张贴身的照片,像是在和照片里的人提前告别。

鲁岳西的一手好枪法和他的一双好眼睛分不开。他原本是不戴眼镜的,据说那对神乎其神的招子,是在战场上救人,被鬼子的毒烟熏坏的。只是人没救出来,住进了照片里,眼睛便和人一起留下了,从此见风流泪,只能戴上厚厚的眼镜,好在没太影响视力。

陆引舟和铁蛋几次好奇想瞧瞧那照片,却总被鲁岳西躲了开去,到现在他们连照片里的人是男是女都不知道。再一问旁人,就连秦东望都不晓得他惦记的是谁。

秦东望吃过饭,在荒村里溜达了一圈,兔子跟在他脚边一蹦一跳。这兔子倒会找靠山,跟他最是亲近,连陆引舟喂的草都不吃。

荒村背靠山脉,坐北朝南,地处三岔路口。向西三十里,就是叶集,向北四十里,有国民革命军的驻军,东南边有条河,倒是颇成气候,九曲十八弯,最宽的地方有七八米,河上有座石桥,刻着“风雨”二字。风雨河上风雨桥,不知见证了多少年风风雨雨。

秦东望习惯性地查看地形,村里约莫五十来户人家,略值钱的东西早被搜刮一空,四处是断了的梁、倒了的墙。

村子西面靠山的地方,有座破庙,供着地藏菩萨。庙小,菩萨也是尊泥菩萨,却能看出宝相庄严。而今供桌倒在一边,供碗也碎了一地。

秦东望在一户院子里的墙根处瞧见个拨浪鼓,红色的木质手柄和弹丸,牛皮鼓面绷得平平整整。不知它的小主人去了哪里,可还安好。秦东望捡起拨浪鼓,吹掉一层浮灰,又在衣服下摆蹭了蹭,塞进了怀里。

入了夜,战士们围在篝火边讲故事,说起各自的家乡。七团里安徽人多,也有河南、两湖、两广的战士,操起乡音,聊起牵挂的人和家乡的美食,便勾起乡愁。

铁蛋对一切都好奇,跟着战士们起哄,追着秦东望问:“团长,听鲁妈说,你家里的夫人可标致了,是上海滩的大家闺秀,是真的不?”

秦东望笑着拍他的后脑勺:“你们这些娃娃,别听老鲁瞎扯!”

秦东望越笑,大伙儿心里越痒痒,想象着灯红酒绿的大上海,想象着温暖的家、飘香的食物,便能做上个带上海味儿的好梦。国土沦陷,但他们手里有枪,身上有力气。有他们一天,家园就有解放的希望。

叶震南自得知戴平安的死讯后,一直郁郁寡欢,坐在离篝火最远的地方,一边听着战士们的笑语,一边掏出块磨刀石,磨他贴身带着的匕首。火光离得远了,投在他身上便只剩下浓重的阴影。

秋天的夜已经凉了下来,天上几颗孤零零的星星,像寻不着家的孩子,衬着没有人烟的荒村更显寂寥。

笑语欢声被一阵急促的马蹄声打断,外围警戒的侦察兵策马疾驰而来,翻身下马气喘吁吁跑到秦东望身边:“团长,有敌情!”