近60多年洞庭湖水沙演变特征及其与人类活动的关系

2021-09-06马敬旭王一新张英豪

张 琳,马敬旭,张 倩,于 茹,任 蓓,王一新,张英豪

(聊城大学 环境与规划学院,山东 聊城 252059)

1 研究背景

洞庭湖位于湖南省北部、长江荆江河段南岸,是我国第二大淡水湖泊,同时也是长江流域重要的调蓄湖泊。洞庭湖(图1)由东、南、西3个湖泊组成。其北面有松滋河、虎渡河、藕池河、华容河分别从松滋、太平、藕池、调弦(1985年堵口)四口分泄长江中游水沙入湖,即四口水系;南、西面有湘江、资水、沅江、澧水四水入湖,即四水水系;入湖水沙经湖泊调蓄后,于城陵矶泄入长江,构成复杂的洞庭湖水系。洞庭湖流域面积26.28万km2,占长江流域总面积的14.6%。自1950年以来,长江中游河段先后历经了调弦口堵口建闸(1958年)、下荆江系统裁弯取直、葛洲坝水利工程建设,以及湖南四水流域先后兴建了13 318座大、中、小型水库和一批水土保持工程,尤其是2003年三峡水库的蓄水运行,使得洞庭湖水沙格局发生明显变化。洞庭湖水沙变化研究一直是河流地貌、生态水文和水利工程等领域研究的热点问题之一。

图1 洞庭湖水系以及主要水文控制站位置Fig.1 Water system of the Dongting Lake and locations of main hydrological stations

目前,洞庭湖水沙演变研究已经取得了一定进展。李景保等[1]通过对洞庭湖1951—1998年水沙演变过程进行分析,指出洞庭湖年径流量、年输沙量总体呈同步减小趋势,且下荆江系统裁弯以及葛洲坝截留是洞庭湖水沙变化的主导因子。李晖等[2]研究表明,洞庭湖水沙演变具有一定的阶段性特征,其变化趋势与人类活动(下荆江裁弯、葛洲坝截留、三峡水库截留等)的影响密切相关。覃红燕等[3]对四水入洞庭湖水沙演变进行分析,认为四水年径流量变化存在多个过程,但总体无明显上升或下降趋势,年输沙量总体呈明显下降趋势,且植被覆盖的增加、水库的建设等是导致输沙量减小的主要原因。胡光伟等[4]分析了三峡水库运行对洞庭湖水沙变异的影响,指出三峡工程运行以来,三口入洞庭湖径流量减小43.5%,洞庭湖泥沙淤积量减小幅度达96.6%。此外,代稳等[5]和杨敏等[6]定量分析了降水波动以及人类活动对洞庭湖水沙变化的影响,指出与降水因素(贡献率<15%)相比,人类活动(贡献率> 85%)是洞庭湖水沙演变的主要驱动因素。

本文在前人的研究基础上,以洞庭湖1955—2018年60多年水沙数据为基础,采用Mann-Kendall趋势性检验方法,对三口、四水以及城陵矶各水文控制站的年径流量与年输沙量进行统计分析,分析近60多年洞庭湖入湖与出湖水沙演变特征及其与人类活动的关系。同时,本文采用双累积曲线法定量分析了人类活动(尤其是三峡水利枢纽的蓄水运行)对洞庭湖水沙演变的影响。全面分析了60多年洞庭湖水沙演变规律及其与人类活动的关系,不仅有利于湖区水资源的有效利用,同时也有利于洞庭湖湖泊生态环境的治理与保护。

2 数据分析方法

本研究选取荆江三口五站(新江口、沙道观、弥陀寺、康家岗、管家铺)、四水四站(湘潭、桃江、桃源、石门),以及城陵矶水文站1955—2018年年径流量和年输沙量为基础数据,采用趋势性检验、双累积曲线法等分析方法对近60多年洞庭湖水沙演变特征及其与人类活动的关系进行分析。各水文站点水沙数据时间序列均来源于《中国河流泥沙公报》。

2.1 M-K趋势性检验

非参数Mann-Kendall检验(M-K检验)常用于水文以及气象数据的趋势性分析[7-9]。在M-K检验中,设原假设H0为:时间序列数据X=(x1,x2,…,xn)为n个独立的、随机变量同分布的样本,且无变化趋势;备择假设H1为:样本数据X中存在单一变化趋势。检验统计量S可由(1)计算。

(1)

式中sgn为符号函数,且表示为

(2)

Mann[10]和Kendall[11]指出,当n≥8时,统计量S为正态分布,且其均值为0,方差Var(S)=n(n-1)·(2n+5)/18。标准化检验变量Zc可表示为

(3)

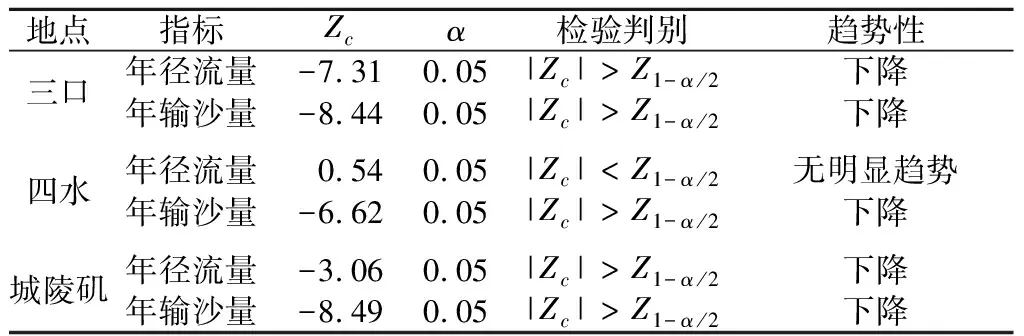

在双边检验中,对于给定的置信水平α上,如果|Zc|≥Z1-α/2(Z1-ɑ/2为标准正态偏离,其值可在标准正态分布表中查得),H0是不可接受的,即在置信水平α上,时间序列数据存在明显的上升或下降趋势。Zc> 0,数据呈增长趋势;Zc< 0,数据呈下降趋势;当Zc=0时,|Zc|肯定 输沙量变化除受到由气候变化(如降水量变化)引起的径流量变化的影响外,还受到人类活动(如兴修水库、植树造林等)的影响[5,12-13]。通过点绘累积径流量与累积输沙量的关系,双累积曲线法可消除降水量变化对输沙量的影响,是一种研究除降水(或径流)因素以外影响河流输沙量变化的方法[14-16]。在径流-输沙量双累积曲线中,若输沙量变化只与径流量变化有关,累积径流量与累积输沙量的关系为一条直线;若该直线在某一时间发生偏折(即直线斜率发生变化),则表明降水以外的因素(通常是人类活动)对输沙量产生了影响[17-18]。 若以累积径流量(Qw)为横坐标、累积输沙量(Qs)为纵坐标绘制双累积曲线,曲线斜率增加表明人类活动引起河流输沙量增加,相反,斜率减小表明人类活动导致河流输沙量减小。此外,利用变点前后时段的直线斜率,可进一步定量估算人类活动对输沙量的影响。首先,分别对斜率变点出现前后时段的Qw与Qs进行线性拟合,建立突变前后时段线性回归方程如下。 突变前时段: Qs1=a1Qw1+b1; (4) 突变后时段: Qs2=a2Qw2+b2。 (5) (6) 由人类活动引起的输沙量变化则可表示为 (7) 式中:ΔQs>0表示输沙量增加;ΔQs<0表示输沙量减少。 自1955年以来,洞庭湖三口年径流量与年输沙量(图2(a))、四水年输沙量(图2(b))以及城陵矶年径流量与年输沙量(图2(c))均呈下降趋势。通过对三口、四水以及城陵矶年径流量与年输沙量时间序列进行M-K趋势性检验分析,除四水年径流量以外,其它序列值在显著水平α=0.05的检验变量|Zc| > |Z1-α/2|,时间序列数据存在明显的变化趋势,且由于Zc均<0,呈下降趋势(表1)。 图2 洞庭湖三口、四水以及城陵矶1955—2018年 年径流量与年输沙量时间序列Fig.2 Time series of annual runoff and sediment discharge in three outlets, four rivers, and Chenglingji from 1955 to 2018 表1 洞庭湖三口、四水以及城陵矶水沙变化M-K 趋势检验结果Table 1 Results of the M-K trend test for flow and sediment variations in three outlets, four rivers, and Chenglingji 自1955年以来,三口入洞庭湖年径流量与输沙量均呈明显下降趋势(图2(a)),且与年径流量(|Zc|=7.31)相比,年输沙量(|Zc|=8.44)下降趋势更为明显。三口输沙量的减小主要归因于长江荆江段的系统裁弯取直以及上游水利工程的建设[3,19-21]。1967—1972年荆江先后经历了中洲子人工裁弯(1967年)、上车湾人工裁弯(1969年)以及沙滩子自然裁弯工程(1972年)。这使得河道曲率下降,水面比降增加,水体流速增加,河道受到强烈冲刷,荆江水位下降而相对抬高了三口分流水位[21-22]。通过对1967—1972年三口年输沙量进行线性拟合,6 a间三口入洞庭湖泥沙量平均每年减小0.25×108t;且裁弯后的1973—1980年,三口平均年输沙量(1.12×108t/a)较裁弯前(1955—1966年)的平均年输沙量(1.91×108t/a)减小41.4%。1981年,位于三口上游的葛洲坝工程蓄水运行,加之荆江裁弯工程的持续影响,使得三口输沙量再次降低。1981—2002年,三口平均年输沙量(0.86×108t/a)较1973—1980年减小23.2%,较1955—1966年减小55.0%。2003年,三峡水库135 m蓄水运行,大量泥沙淤积于库区,使得2003—2018年三口平均年输沙量降低至0.09×108t/a,较1955—1966年平均年输沙量减少95.3%。 四水入洞庭湖年径流量无明显变化趋势(表1),年输沙量呈略微下降趋势(图2(b))。1955—2018年四水入洞庭湖年径流量无明显变化趋势,主要是由于四水流域水系发育,产水量大,虽然20世纪60年代到21世纪初期四水流域修建了一系列水利工程(如1986年建立的东江水库、1994年建立的五强溪水库、1998年蓄水运行的江垭水库),但连年兴建的水利工程蓄水主要用于当地的工农业生产,未对四水径流产生根本性影响[1,3]。受四水流域人工水利枢纽影响,加之沿程水土保持工作的开展,四水入洞庭湖年输沙量呈减小趋势,但由于四水含沙量较小,水利工程的兴建对输沙量影响较小,年输沙量呈略微下降趋势。 自1955年以来,城陵矶年径流量与输沙量均呈明显下降趋势(图2(c)),其主要原因为三口输水输沙的持续降低。洞庭湖湖区水沙来源于3部分:三口、四水以及区间来水来沙。由于区间来水来沙占洞庭湖总入湖径流与入湖泥沙量的比重分别不足10%与3%[20],洞庭湖水沙主要来源于三口与四水。排除区间来水,1955—2018年洞庭湖三口与四水输水输沙所占比重如图3所示。从图3可知,洞庭湖区水量主要来源于四水(图3(a)),而泥沙主要来源于三口(图3(b))。由于三口年径流量自1955以来逐渐减少(图2(a)),加之四水年径流量无明显变化(图2(b)),洞庭湖总入湖径流量中四水所占比重自1955—2018年呈增加趋势(图3(a))。通过线性拟合(图3(a)中虚线所示),1955—2018年三口年径流量占入湖总径流量的比重减少57.8%。2003年三峡水库建成以前,三口输沙量占洞庭湖泥沙入湖总量的比重稳定(图3(b)中虚线所示),1955—2002年三口输沙量平均占比为79.1%;三峡水库蓄水运行以后,三口输沙量所占比重波动剧烈,且呈下降趋势,洞庭湖区泥沙主要来源由三口向四水发生转变。 图3 1955—2018年洞庭湖三口与四水输水输沙占比Fig.3 Proportions of runoff and sediment discharge in three outlets and four rivers from 1955 to 2018 通过对比洞庭湖泥沙输入与输出量的差值,1955—2018年洞庭湖湖盆冲淤变化如图4所示,其中,正值代表泥沙淤积,负值代表湖盆受到冲刷。1955—2006年,洞庭湖泥沙冲淤量为正值,湖盆一直处于淤积状态,且泥沙淤积量在1955—2006年呈递减趋势;2006年之后,泥沙冲淤量转为负值,湖盆由淤积转为冲刷状态。由于2003年之前,洞庭湖入湖泥沙约80%来自于三口(图3(b)),三口入湖泥沙的减少(图2(a))是导致洞庭湖湖盆泥沙淤积量减小的主要原因。1955—1966 年,洞庭湖湖区泥沙年平均淤积量为1.61×108t/a;1967—1972年,荆江河道系统裁弯使得湖盆泥沙淤积量每年平均减少约0.25×108t,1973—1980年洞庭湖年平均淤积量(1.09×108t/a)较1955—1966 年减少32.3%;1980年葛洲坝工程的蓄水运行以及2003年三峡工程的建设,使得洞庭湖泥沙淤积量持续走低,并在2006年左右整个湖盆基本达到冲淤平衡状态,且2006年以后,泥沙年冲淤量为负值,湖盆处于冲刷状态。 图4 1955—2018年洞庭湖年冲淤量时间序列Fig.4 Time series of sediment erosion/deposition in Dongting Lake from 1955 to 2018 以累积径流量为横坐标、累积输沙量为纵坐标,绘制洞庭湖三口、四水以及城陵矶1955—2018年双累积曲线,如图5所示。从图5可知,四水与城陵矶径流-输沙双累积曲线相对平直,曲线斜率变化不大(图5(b)、图5(c));而三口双累积曲线在2003年发生明显偏折,且2003年以后直线斜率小于2003年之前,三口输沙量减小(图5(a))。2003年三口径流-输沙双累积曲线发生偏折,主要原因是三峡水库的蓄水运行拦蓄了河流中携带的大量泥沙,使得清水下泄,三口水体中悬浮泥沙浓度减少,输沙量降低。2003年之前,三口双累积曲线呈一条直线,斜率无明显变化。然而,1967—1972年荆江系统裁弯以及1981年葛洲坝水库蓄水运行均导致三口输沙量减小(图2(a)),但输沙量的改变并未在双累积曲线中反映。这主要是由于荆江系统裁弯虽然降低了三口的分流分沙量,但并未明显改变三口水体中的泥沙浓度;葛洲坝为一座低坝-闸坝式水利工程,且在1985年总体上基本达到悬移质泥沙冲淤平衡,对下游水体泥沙浓度影响较小。因此,径流-输沙双累积曲线可用于揭示水体中泥沙浓度发生变化而导致的输沙量变化,且泥沙浓度的变化主要是由大型水库建设运行以及流域内水土保持工作造成的。 图5 1955—2018年洞庭湖三口、四水以及城陵矶径流- 输沙双累积曲线Fig.5 Double cumulative runoff-sediment discharge curves for three outlets, four rivers, and Chenglingji from 1955 to 2018 四水与城陵矶径流-输沙双累积曲线近似直线,但斜率也存在微小差异。四水双累积曲线斜率变点的出现与沿程水库建设存在密切关系(图5(b))。1955—2018年,四水双累积曲线中存在2个转折点,将曲线分为3个时段:第一个转折点出现于1986年,且1986年之后拟合直线斜率相对1986年之前减小,四水输沙量减少;第二次转折点出现于1999年,且1999—2018年拟合直线斜率小于1986—1998年时段,四水输沙量再次减少。1986年湖南省最大的东江水库下闸蓄水,库容91.48×108m3,导致1986年后四水输沙量减少显著,是第一个转折点出现的主要原因;1998年10月澧水支流的江垭水库下闸蓄水,库容17.41×108m3,是造成1999年后输沙量变化的主要原因。由于三口与四水来水来沙经洞庭湖调蓄后由城陵矶汇入长江,因此,与三口、四水相比,城陵矶径流-输沙双累积曲线变化更为平缓,且主要与长江干流水沙变化关系紧密。如图5(c)所示,城陵矶双累积曲线在1981年出现偏折,1981年之后的斜率较1981年之前减小,输沙量降低。这主要是由于20世纪70年代下荆江系统裁弯后,荆江河道被固定,三口分流减少,长江下泄水量增大,湖口排水受阻,湖区水面比降变小,水体含沙量降低,水流输沙能力减弱[23]。2003年三峡水库蓄水运行,大幅度地减小了三口输沙量,但其影响并未反映在城陵矶双累积曲线中。这主要是由于自2003年三峡水库蓄水运行后,三口输沙大幅减少,洞庭湖湖盆由持续淤积转变为冲刷状态(图4),径流携带大量湖盆中的泥沙通过城陵矶汇入长江,使得洞庭湖出湖泥沙在入湖泥沙大幅减少的背景下有所增加[24-25]。 依据双累积曲线原理,本文对人类活动引起的三口、四水以及城陵矶输沙变化进行定量评估。由于三口径流-输沙双累积曲线在2003年出现偏折(图5(a)),因此,以2003年为界,分别建立1955—2002年和2003—2018年2个时段双累积曲线的线性拟合方程,即 1955—2002年: Qs1=13.90Qw1-7 950.72,r2=0.998; (8) 2003—2018年: Qs2=1.55Qw2+519 736.75,r2=0.945。 (9) 1955—1985年: Qs1=2.09Qw1-3 227.31 ,r2=0.998 9; (10) 1986—1998年: Qs2=1.27Qw2+37 074.85,r2=0.997 9 ; (11) 1999—2018年: Qs3=0.52Qw3+92 186.19,r2=0.985 2 。 (12) 1955—1980年: Qs1=1.71Qw1+6 492.00,r2=0.996 4 ; (13) 1981—2018年: Qs2=0.88Qw2+74 919.94,r2=0.991 9 。(14) 将2018年对应的城陵矶累积径流量代入式(13),并与累积输沙量进行对比,1981—2018年城陵矶输沙量累积减少8.12×108t,年均减少量为0.21×108t/a。 (1)M-K趋势性分析表明,三口年径流量与输沙量、四水年输沙量及城陵矶年径流量与输沙量变化均呈显著下降趋势,四水年径流量无明显趋势,且以三口年输沙量变化最为明显,影响最大。 (2)受长江荆江段河道系统裁弯工程与水利工程建设等影响,三口输沙量呈梯级递减;四水年径流量因四水水系发达,工程蓄水主要用于工农业生产而总体没有发生明显变化;城陵矶水沙变化则受到三口、四水及其上游长江干流的多重影响,其径流泥沙量的减小主要源于三口入洞庭湖的水沙变化,但经调蓄后,三口水沙变化与城陵矶出现不同步现象。 (3)由于三口是洞庭湖泥沙的主要来源,1955—2018年三口输沙的减少,使得洞庭湖湖盆泥沙淤积量呈显著减小趋势,且在2006年,洞庭湖湖盆泥沙由淤积状态转变为冲刷状态。 (4)采用径流-输沙双累积曲线,定量评估了人类活动对洞庭湖水沙演变的影响:三峡水库的蓄水运行,使得三口径流-输沙双累积曲线在2003年出现偏折,2003—2018年三口累积减沙量约为11.07×108t,年均减少量为0.69×108t/a;受四水流域水利工程建设的影响,四水双累积曲线分别在1986和1999年发生偏折,1986—2018年泥沙累积减沙量为7.11×108t,年均减少量为0.22×108t/a;城陵矶双累积曲线在1981年出现明显偏折,1981—2018年城陵矶累积减沙量约为8.12×108t,年均减少量为0.21×108t/a。2.2 双累积曲线法

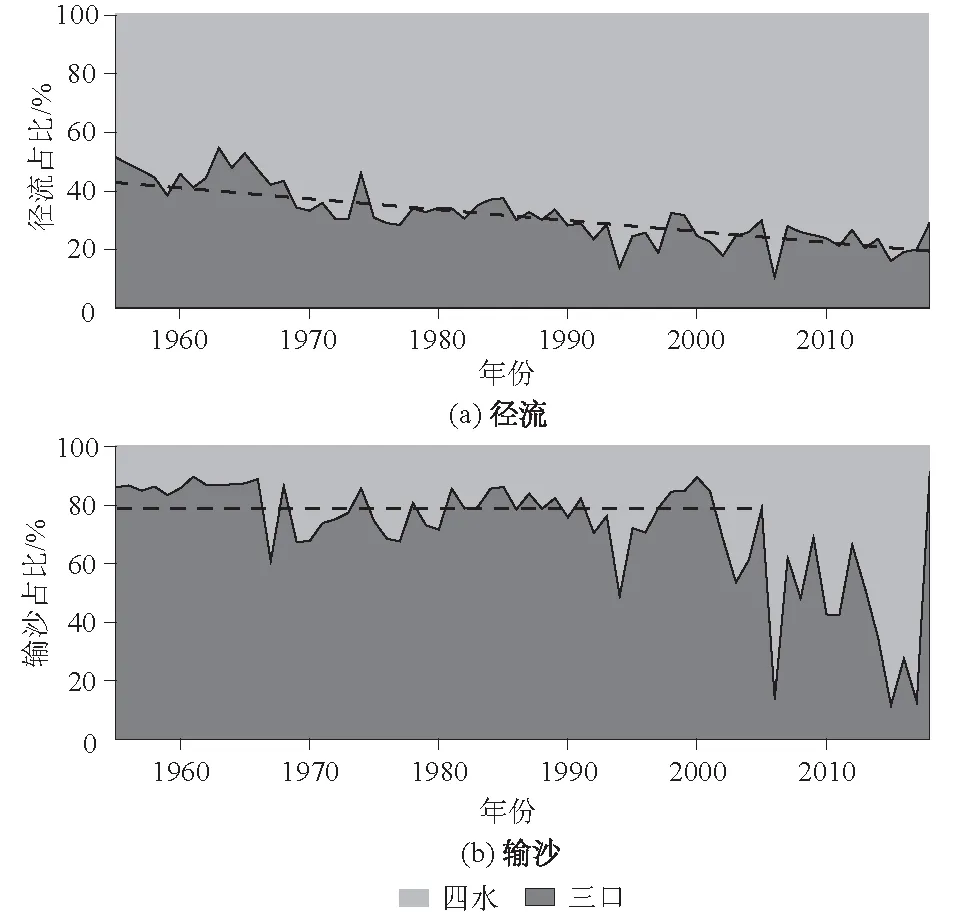

3 结果与分析

3.1 洞庭湖水沙演变特征

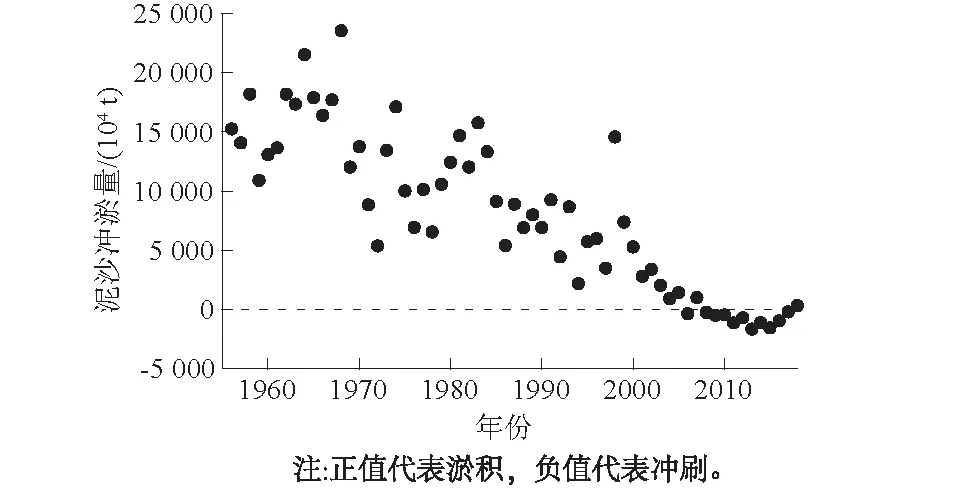

3.2 洞庭湖湖盆冲淤演变特征

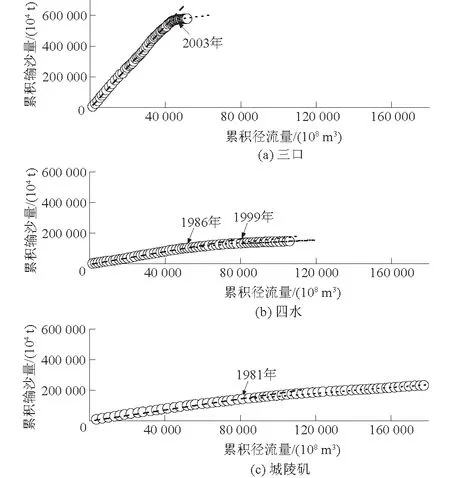

3.3 洞庭湖水沙变化与人类活动的关系

4 结 论