评价理论视角下《长恨歌》女性形象英译研究

2021-09-06江苏师范大学张乐金

江苏师范大学 张乐金

一、引言

王安忆的长篇小说《长恨歌》获第五届茅盾文学奖,其英译本TheSongofEverlastingSorrow:ANovelofShanghai由汉学家白睿文(Michael Berry)、陈毓贤(Susan Chan Egan)合译,于2008年由哥伦比亚大学出版社出版,获2009年美国现代语言协会最佳文学翻译作品奖荣誉提名。当前对《长恨歌》英译的研究集中于对其翻译策略和接受的多角度考察,如海派文化的英译(傅瑜 2012)、翻译中陌生化与可读性的角力(吴赟 2012a)、译本的传播与接受(吴赟 2012b)、译介伦理(吴赟 2012c)、形象建构策略(张乐金 2014)、归化与异化策略的平衡(朱振武、杨赫怡 2017)等。此外,汪晓莉、李娇娇(2015)基于语料库,从微观层面考察《长恨歌》中副词在译本中的强化及其原因。

《长恨歌》采用女性化叙事视角,用王琦瑶等人物的坎坷命运映照旧上海的繁荣与衰落,并未对政治运动和社会剧变进行直接叙述。作为一部借女性叙事书写城市历史的小说,女性形象在译本中的塑造对英语读者理解旧上海的风俗、历史和文化具有举足轻重的作用。《长恨歌》注重心理分析和散文性写作的风格,这使该小说的人物形象蕴含丰富的情感和态度,考察评价资源在译本中的传译方式及效果,可作为解析译本中女性形象建构的重要依据。基于此,本文将重点考察《长恨歌》英译本中评价性语言资源的运用,剖析其对女性形象跨文化建构的影响,并探讨制约译本的社会文化因素。

二、女性形象与评价意义

van Doorslaeretal.(2015)围绕翻译与形象的历史渊源、翻译与他者形象的建构、翻译与他者形象的重建、翻译与自我形象等4个主题汇编了16篇文章,将形象学与翻译研究进行初步对接。此后,将比较文学形象学与翻译学相结合的研究日益增多,如李雪伊(2020a, 2020b)以儿童文学为例,探讨翻译中儿童形象的嬗变。此类研究将翻译视为塑造跨文化形象的重要手段,并关注他者形象如何促进自身民族文化身份和形象的建构和变化。(王运鸿 2018)在此背景下,中国女性形象的跨文化建构日益受到重视。由于中西性别文化的差异,文化作品中的女性形象在跨文化旅行的过程中经常发生本土化与国际化之间的融合,如美国迪士尼动画《木兰》字幕翻译对花木兰形象的美国化改写(Tang 2008)以及《水浒传》沙博理英译本对原文厌女症的改写(王运鸿 2019),而《侠女奴》汉译本最终呈现出的女侠形象是原作异域形象、译者所处时代本土集体想象和译者自我对异域他者形象想象三方融合的产物(马祯妮 2020)。以上译本均创造出了有别于原文本的性别及文化形象。由此可见,翻译与形象建构之间存在多维度的关系。

(一)王琦瑶的多维形象与城市文化

王安忆将王琦瑶塑造为典型女性的形象,渲染其群像特质,使之代表上海这座城市的精神内核。王琦瑶在小说中的形象变迁按照时间轴线展开,围绕不同人生阶段所扮演的角色,王安忆描摹出了女性形象的不同侧面。传统的女性形象往往聚焦于妻子和母亲的角色,但《长恨歌》中的女性形象则侧重于呈现女主角作为独立个体的少女形象及其在爱情中的爱人形象。她最初出场,参加片厂拍摄、杂志封面模特拍照、上海小姐选美等活动,展现了其摩登、虚荣、渴望友谊、爱情、成功等年轻女性的特征。

爱情与婚姻是东西方文学共同偏爱的主题,也是《长恨歌》塑造以王琦瑶为代表的女性形象的情节主线。小说通过人物关系及主人公对40年间不断变化的时尚和社会习俗的描述和反映来书写女性化的上海历史。王琦瑶在世事变迁中,始终保持处变不惊的悠然状态,以过日子的小女人面目出现。(余岱宗 2001)叙述者在小说中淡化了王琦瑶堕落的事实,采用反浪漫主义写法,违背了浪漫爱情故事中男女主角挑战环境、追求个性与叛逆的叙事原则。王琦瑶的性爱路线始终是适应环境的退缩和迁就,这类女性不关注国家命运和社会政治,她们将在性爱关系中的角色焦虑和内心冲突进行自我消解,而非将之转化为与某种社会力量对峙的能量。(余岱宗 2001)依此观点,王琦瑶的爱人形象总体上是顺从的、随遇而安的,这些特征与西方追求个人主义和女性主义的价值观相背离,成为探知译者翻译立场与态度的重要考察点。

(二)评价理论在翻译中的应用

评价理论主要用于考察语言的人际意义,Martin & White(2005: 36)将实现评价意义的词汇语法资源分为态度、介入和级差3个相互关联的系统。“态度与我们的感受(feelings)相关,包括情感反应、对行为的判断和对事物的评价。介入是指态度来源及语篇中与意见 (opinions)相关的各种声音。级差是指感受被放大和类别(categories)被模糊的分级现象。”态度系统本身分为3种感受区域:“感情”(如恐惧、担心、生气等情感反应的建构资源)、“判断”(包括社会评判和社会约束)和“鉴赏”(对建构事物而非人物价值的资源的评价)。(Martin & White 2005: 36)“介入关注讲者/作者的投射、情态、极性(polarity)、让步和各种评论性状语(comment adverbials),表达价值立场和对该价值立场潜在反应的方式——如引用或报道、承认某种可能性、否定、反击(counter-ing)、肯定等。”(Martin & White 2005: 36)级差系统分为语势和聚焦两个子系统,主要关注态度在程度上的强弱或增衰。其中,语势针对态度的可分级性,指程度的上扬或下降,其实现方式包括强化、比较级和最高级形态、重复及各种语相与语音特征(Martin & White 2005)。某种程度上可将态度视作评价理论的核心 (focal) (Martin & White 2005),作为一个语篇语义体系,态度的核心是感情,判断与鉴赏可视为体制化的感情 (institutionalised feelings) 。因为三者的互动性和相互关联性,态度的3个子系统之间界限比较模糊。态度与感情的实现方式在一系列语法结构中是多样化的,包括对参与人、过程、情感思维与行为过程及情态附加词的改写,按此分类,感情有3种表现形式,分别为“质量”“过程”“评论”。除此之外,在语法隐喻范畴内,还包括质量与过程的名词化实现方式。 作为“质量”的感情词汇可分为3类:不/快乐、不/安全、不/满意,每个类别下都有一系列感情范畴,对应着不同的行为和气质 (disposition),不同的词汇选择关系着感情深度的分级。 (Martin & White 2005)评价是多层次的,评价体系中的各要素并非单独运作,而是为了总体修辞目标(Hunston 2007),互相协作,以形成“综合、复杂的意义”(Martin & White 2005: 159)。

评价理论在翻译中的应用研究呈增长趋势,有研究将评价理论与翻译形象学相结合,探讨新闻、政府工作报告中国家或政府形象建构以及文学作品中人物形象建构中评价资源的运用,如夏云、李德凤(2009)以《飘》的两个译本为例,探讨译本中评价意义转换的语言实证选择资源及其使主人公形象传递产生不同效果的原因;丁立、刘泽权(2021)以王熙凤的“笑道”为例,研究报道动词的评价意义及英译本对王熙凤形象与人际关系的保留与不同程度的操纵。Munday(2012)认为,评价是交际及翻译活动的中心,译者在各种对等语中进行选择与否定的过程是一个持续的评价过程,而语言的评价性在翻译研究中长期受到忽视。他将评价理论应用到翻译研究中,试图较为客观地探讨译者进行主观评价和干预的语言学标记。他通过分析政治、技术、文学等各类文本中评价意义的翻译过程,发现虽然译者会轻微调整强度,通过副文本,如增加序言、注释等进行干预,以引导阅读,促进文本的接受,但明显的价值扭曲并不常见,Munday(2012)认为,突出译文中的微妙变体可能是译本重写和再语境化的特征。

三、《长恨歌》英译本中女性形象的偏移

《长恨歌》对女性形象的塑造既是通过叙述者直接描写呈现的,也是通过各种人际关系的建立、维护和破裂实现的。本文借用评价理论的概念工具,围绕译本中女性形象的直接描写和人际关系的调节两方面对女性形象的跨文化建构展开分析,探讨译者将评价意义融入《长恨歌》女性形象翻译中的语言标记与价值立场,并对照译本中女性形象对原作的偏移,解析制约翻译策略选择的文本生成与接受语境。

(一)改写价值立场,美化女性形象

对女性形象的直接描写中蕴含着丰富的态度意义。态度意义可通过关键的态度词汇直接表达,主要包括形容词、副词、名词、动词等实词;也可通过非关键词所在的语境传达,语境中的态度可通过对事实的陈述或评论性短语或短句实现。如:

(1) 原文:“沪上淑媛”是平常心里的一点虚荣,安分守己中的一点风头主义。

(王安忆 2000: 39)

译文:The designation carried with it a commonplace sort of vanity, evokingthe imageofa fashionable girl savvyenough to know her proper place.

(Berry & Egan 2008: 45)

表1 “沪上淑媛”形象词汇表

原文中的“风头主义”等是表示伦理的判断词,译文将之省略,代之以表示行为规范和能力的判断词 “fashionable” “savvy”,译文选词将原文负面的社会约束变成正面的社会评判,使“沪上淑媛”形象具有褒义色彩,激发读者对其产生喜爱的情绪。

(2)原文:虽是风传,小报上却登出了讽刺小品,说是评“上海小姐”却评出了“上海夫人”。接着又有文章调侃,把“上海夫人”这谑称解释出人皆可夫的意思。

(王安忆2000: 60)

译文:Although this was mere gossip,the rumored winners were so much older than the other contestants thata tabloid printed a satirical essay to accuse the judges of selecting a “Madame Shanghai” instead of a “Miss Shanghai”. Following this essay came another that ridiculed the pageant, insinuating that the satiric term “Madame Shanghai”meant that anyone with the right connections could become a beauty queen.

(Berry & Egan 2008: 71)

描写各报纸撰文嘲笑上海小姐选美会因为权力和金钱的介入而成为上海夫人选美会,原文的“人皆可夫”是具有侮辱性的词汇,具有特定的历史文化背景。译文回避了这一负面信息,增加了评论性插入语:“传闻中的获胜者比其他参赛者年龄大很多,因此……”“意指任何拥有合适的社会关系的人都可以成为选美皇后”。(Berry & Egan 2008: 71)译者用这样的方式将两者的差别概括为年龄和社会关系的差别,将选美目标显化为“成为选美皇后”,大大淡化了原文的讽刺意味。由此激发的态度是完全不同的,译文通过增加年龄细节和调整“人皆可夫”的内涵,改写了整个社会价值观和选美比赛的运行规则,淡化了原文中“上海夫人”这一称谓的讽刺性。这对正面塑造王琦瑶的跨文化形象具有决定性的作用,使其为参赛酝酿服装的努力在塑造女主人公的魅力、毅力和个人能力上更具正向作用。尽管选美活动本身因对女性外貌的限制和强行定义,一度受到西方女权主义者的抵制(Pilcher & Whelehan 2004),但这一译法一定程度上迎合了西方社会对于竞争和选举的认知,提升了旧中国女子卑微的社会地位。

(3)原文:许多人的历史是在一夜之间中断,然后碎个七零八落,四处皆是。平安里这种地方,是城市的沟缝,藏着一些断枝碎节的人生。他好像看见王琦瑶身后有绰约的光与色,海市蜃楼一般,而眼前的她,却几乎是庵堂青灯的景象。

(王安忆 2000: 184)

译文:...that people’s lives could betransformedin an instant. Peace Lane was a crevice in the city into which many fragmented lives had drifted. Hesawshimmering behind Wang Qiyaoan aura of splendorthat belied her presentasceticlife.

(Berry & Egan 2008: 204)

原文充斥着含有负面评价意义的“中断”“碎个七零八落,四处皆是”等表述,译文用带有中性感情色彩的词汇“变革”对译,大大降低了对王琦瑶等失意者逝去风光的悲悼之情,将“好像看见”译为“看见”,省略程度修饰词“好像”,加强了动词的语势,使译文语气更加肯定。原文中“光与色”与“庵堂青灯”相对,更显示出过去的虚空,而译文省略了“海市蜃楼一般”,并未否定过去风光曾真实存在过,相反,“an aura of splendor”具有积极的联想意义;此外,译文选词“ascetic”仅代表生活方式简朴,隐去了原文中“庵堂青灯”所暗示的女子因感情生活受到伤害、消极避世的意蕴。这段话借康明逊的心理活动表达出的叙述者评价在译文中发生了偏移,原文对王琦瑶等城市边缘人生活状态所持的悲观、虚无的评价被译者消解。

以上3例译文分别采用换用态度词汇、增加事实、省略重复修辞和评价性插入语等手法对文本进行调节。可见,对原作中的态度意义,译者可在目标语中寻求与原文态度意义资源对等的词汇语法资源进行翻译,也可对此类态度标记进行改写,以表达自己的评价和立场,实现美化或丑化人物形象的翻译目的。

(二)调节人际关系,增强女性自主性

王安忆将王琦瑶置身于复杂的人际网络之中,通过对人物亲疏关系和权势关系的描写,展现当时的社会习俗和伦理道德。译者在译后记中专门辟出一节细致梳理了王琦瑶在生命不同阶段所拥有的重要社交关系,探讨了这些稍纵即逝的社交关系在其悲剧命运循环中的重要作用(Berry & Egan 2008),可见,女主人公的人际关系是译者翻译过程中着力关注的内容。女主人公的小姐妹情谊和爱情关系是小说塑造其少女形象和爱人形象的主要情节线索,也是其悲剧与伤感命运的注脚,其中涉及诸多感情、判断等态度资源。

1)小姐妹情谊转化为正常的社交关系

(4)原文:她还对她怀有一些同情,因为她的丑。

(王安忆2000: 24)

译文:She even felt a littlebadfor Wu Peizhen—because she wasso ugly.

(Berry & Egan 2008: 27)

原文描写的是王琦瑶对好友吴佩珍的感情。译文将“同情”译为“糟糕”,将“丑”译为加强语势的“如此之丑”,突出了王琦瑶在长相上的心理优越感,淡化了王琦瑶对吴佩珍的感情。原文“片厂”一节3次提到吴佩珍的“丑”,译文分别译为“homeliness”“so ugly”“unattractive appearance”(Berry & Egan 2008: 27)。首尾两次均为叙述者视角,译文“朴素”“没有吸引力”属于对事物做出“反应”的鉴赏类词汇,淡化了“丑”的程度,而唯有从王琦瑶角度看吴佩珍时用了程度较重的“丑陋”,并在前面添加了加强语势的副词“so”,译者调节人物关系的用心显而易见。此类例子比比皆是,如原文表达朋友之间“恩情”“报恩”“感激”“亲情”等感情的态度词汇,在译文中大多做了弱化处理。

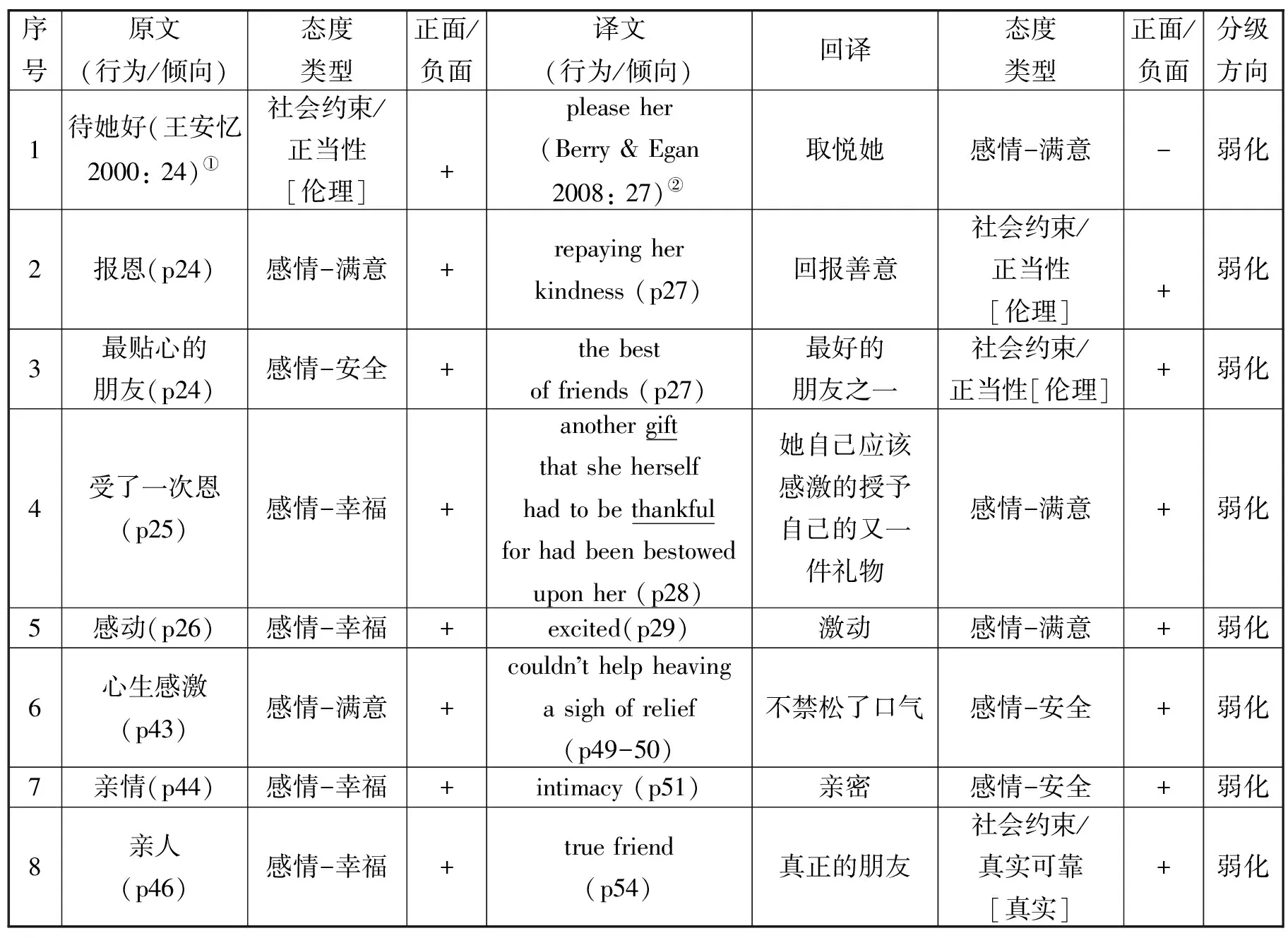

在对感受(feelings)类型的划分中,Martin & White(2005: 48)总结了6个相关度较高的因素,其中,第4个因素是如何对感受进行分级,“倾向于强度等级上较低价值的一端,还是较高价值的一端,或在两者之间”,通过感情分级研究,期望能够在平均分布的标尺上找到感情在低级、中级、高级之间倾斜的词汇化标记,如动词dislike(不喜欢)、hate(讨厌)、 detest(憎恶)这3个词便是按感情强度由低到高的顺序排列。为更好地呈现态度词汇的强度变化,现摘取表达小姐妹情谊的关键词,将其在原文与译文中的态度类型、极性对比及态度强度的分级方向整理如表2。

表2 表达小姐妹情谊的态度词汇转换表

词汇的强度变化有暗示意义,可以假定是因为强化使过程分级,而分级是态度词汇的内在特征,关键词可以各种方式和程度进行强化。可分级性是所有态度意义的一个决定性属性。(Martin & White 2005)从表2可以看出,译文在处理小姐妹情谊时,关键的感情和判断词汇的正负极性总体没有变化,但感情强度在译文中整体上呈现减弱的趋势,且表示幸福的感情类词汇频度大大降低。此外,译文在处理吴佩珍对王琦瑶的感情付出时,采取了省略译法,如为了使王琦瑶能够去片厂,吴佩珍所付出的辛苦在原文中表述为:“她很有心机的”(王安忆 2000: 25)、“煞费苦心”(王安忆 2000: 26),在译文中均省略未译。译文整体上弱化了“小姐妹”之间的感情投入和依赖。在态度的激发上,译文读者将淡化王琦瑶在社交活动中对朋友依赖性较大的形象。

王琦瑶跟吴佩珍与蒋丽莉有两段重要的友情,尽管小说交代王琦瑶因社交太少,将社交变成了小姐妹情谊(王安忆 2000),但译文在处理小姐妹情谊时,通过换用感情词汇和称谓语,淡化感情强度,将其还原为正常的社交关系。译文对王琦瑶独立自主个性的凸显,符合英文读者对个人主义的推崇和对友情的普遍定位。

2) 调节男女权势关系:依附性到自主性

王安忆要书写的上海故事主要寄寓在人物的爱情关系之中,丰富的故事情节折射出当时的性别关系和社会伦理,人物形象在此得到充分展现。下文将重点围绕程先生、李主任和康明逊的相关语篇展开分析。

(5)原文:心里的企盼又开始抬头,有些好高骛远,要说也是叫程先生的一片痴心给宠出来的。程先生的痴心是集天下为一体,无底的样子,把王琦瑶的心抬高了。

(王安忆 2000: 78)

译文:Herambitionwas lately beenrekindled, thanksperhapsto Mr. Cheng’sadulation.

(Berry & Egan 2008: 2)

译文用“ambition”(抱负)翻译“企盼”,语义有所加强,而负面的评论性短语“好高骛远”省略未译,使原文信息在译文中得到正面改写;饱含感情色彩的“宠”字以及对程先生“痴心”的评论性描述语句均省略未译,淡化了程先生对王琦瑶的爱情;“痴心”“抬高”等词在译文中仅以“多亏了程先生的奉承”来传译,且增加了减弱语势的副词“perhaps”(可能),大大降低了程先生对王琦瑶个人抱负的推动作用,突出王琦瑶在追求个人理想中的主体性和独立性。

在与李主任相识之初,小说着力渲染了李主任的权力和王琦瑶的惊慌与顺从,译文对二者权势关系的调节非常明显。首先体现在对王琦瑶态度的改译上,如将“慌慌地”(王安忆 2000: 86)译为“in some confusion”(有些困惑)(Berry & Egan 2008: 102),“有些慌张”(王安忆 2000: 87)译为“a little frazzled”(有点疲倦)(Berry & Egan 2008: 103),“又慌了”(王安忆 2000: 87)省略未译。原文和译文词汇都是表社会评价的判断词汇,但译文将原文所选用的坚韧不拔类词汇(“依赖性如何?”)转化为能力类词汇(“能力如何?”),将女主人公对李主任的亦步亦趋和诚惶诚恐转化为对自己认知能力和体力的感受,弱化了原作所激发的双方地位悬殊的阅读体验。其次,体现在对李主任权威的削弱上。如:

(6)原文:李主任是权力的象征,是不由分说,说一不二的意志,惟有服从和听命。

(王安忆 2000: 85-86)

译文:He was the symbol of power: all one could do around him was to submit and obey.

(Berry & Egan 2008: 101)

(7)原文:虽是客套的谦词,因是李主任说的,便是有权力的谦词,是由你决定,又是不由你决定。

(王安忆 2000: 86)

译文:The invitation was couched in humble words, but, issuing from Director Li’s mouth, the words carried asubtle power.It’syour decision, and yetnot yourdecision.

(Berry & Chan 2008: 102)

(8)原文:李主任本不是接受人的爱,他接受人的命运。他将人的命运拿过去,一一给予不同的负责。王琦瑶要的就是这个负责。

(王安忆 2000: 89)

译文:He was notin the habit ofaccepting other people’s love: what heconsented toaccept wasthe responsibility forother people’s fate. He took other people’s fate and assumed responsibility for them in varying degrees. What Wang Qiyao wanted was for himto become responsiblefor her.

(Berry & Egan 2008: 105)

例(6)省略了原文中的评论性话语“是不由分说,说一不二的意志”,例(7)则在“权力”之前添加了“subtle”(微妙的)一词,且将“由你决定”省译为“你的决定”。以上两例通过省略法或增加减弱语势的形容词整体上减弱了语势,削弱了李主任的权力。例(8)将“不是接受人的爱”前添加“not in the habit of”(不习惯接受),“接受人的命运”前添加“consented to accept was the responsibility for other people’s fate”(同意接受对他人命运的责任),译文在陈述事实的句子中插入人物的心理活动,弱化事实性,以及李主任在爱情中的霸权,突出他的责任,而非对别人命运的掌控权。可见,译文通过省略评价性修饰语或增加减弱语势的评价性修饰语弱化了李主任的权力,尤其是在与王琦瑶交往中的权力,从反面烘托了王琦瑶的地位。

在与李主任的相处中,面对李主任为其安排的人生,王琦瑶说要回去问问父母,李主任回答“我就是你的父母。”(王安忆 2000: 91),这是典型的“父权”话语,影射出当时女子对男子的依附性,而译文“From now on,you only have to ask me.”(从此后,你只需要问我)(Berry & Egan 2008: 107)。通过变换称谓,改写两者的关系,再次弱化李主任的权势。此外,译者将王琦瑶的心理描写“李主任是通天的人”(王安忆 2000: 115)译为“with all his connections”(Berry & Egan 2008: 131),“通天”被弱化为“拥有各种关系”,译文通过语势减弱的手法,降低了李主任在王琦瑶心中的权威性。文中多次提到与李主任的“恩爱”(王安忆 2000: 114)、“有恩又有义”(王安忆 2000: 240),译文用“true affection”(Berry & Egan 2008: 30)、“emotion”(Berry & Chan 2008: 268)等词对译,译者通过变换感情类型,将安全类感情“恩”“义”译为幸福类感情“爱情”,旨在强化女主人公与其爱人平等相处的感情因素,弱化物质、权力等因素的干扰。

原文对王琦瑶在外界环境的强势推动下,被动接受命运安排的渲染和描写在译文中被弱化,译者通过换用词汇、删减旨在强调语义的评价性语句、增加减弱语势的修饰语,着力削弱原作中女性被动、依附于男性的形象特征,从细节上重置了两性关系,使译文读者对文中的女性形象产生与原文读者不同的感情激发和形象认知。

根据Martin & White(2005)关于强化语法、语义的理论,强化可分为质量强化和动作过程强化,其实现手段包括独立词汇、语义融合或重复。据此分类可知,译文对女性自主性的强化还体现在对女性行为动作及心理描写的调节上。表3中的例子选自王琦瑶与康明逊的相关对话,译者通过语义融合、词汇化等强化手段,将评价意义融入“问”“说”“道”等报道动词中,加强了语势,突出王琦瑶伶牙俐齿、敢于与现实斗争的心理状态。译文通过添加浪漫主义爱情的叙事成分,在原文被动的女性形象中融入了叛逆女性的形象特质。

表3 报道动词的态度意义偏移表

综上,译本对女性形象的传译体现出评价意义显化、语势加强与减弱共存的趋势。译者在传译态度意义时融入个人立场,对人物形象进行适度改写,译本通过评论性修饰语的增删与改写、态度词汇的换用、语势的调节等手法整体美化女性形象;淡化原作渲染的小姐妹情谊中的亲人成分,改为正常的女子社交,以突出王琦瑶的独立性;弱化原作中女性的依附性和在爱情中保守、被动的形象,同时,通过调节行为动词和心理活动中的态度强度,试图改写两性关系中谨小慎微、被动弱小的女性形象,添加思想独立、争取平等爱情等形象诉求。

四、语境制约因素及其对翻译策略选择的影响

Mills(1995)从女性主义视角对文本进行语言学和文学分析,探讨了性别歧视(sexism)及女性写作实践在文本中的体现方式。她认同批评语言学的分析模型,通过对语言形式与结构的分析,探知背后的意识形态因素。她指出,“对词汇及其与语境互动方式的强调可以帮助读者避免传统的文体批评家们提出的过于笼统的因果关系,也可将性别考量纳入批评性实践中”(Mills 1995: 31)。 她在文本分析之外融入文学传统、当前文学趋势、出版实践、读者分类诸要素,提出以文学文本为中心,包含文本生成语境与接受语境的女性主义文本分析模型。这个模型为女性形象的跨文本对比分析提供了可资借鉴的完整框架,研究者可根据所分析文本的特征,摘取相关语境参数对文本的语言选择进行阐释。从评价理论视角解析《长恨歌》的英译策略,要求人们必须关注译者所处的社会环境及其文学传统、出版社定位、译者对源语文化与译语文化中两种价值观的态度及译者与读者的关系。只有将Mills(1995)所提到的生产语境和接受语境中与性别形象密切相关的要素梳理清晰,方能厘清制约翻译策略选择的因素。

(一)西方文学传统与女性主义思潮

性别研究一直是西方文学研究的一个热点领域,西方文学对女性形象的塑造与接受深受女性主义思潮的影响。孙子尧(2019)梳理了理论研究层面最具代表性的女性主义流派,包括自由女性主义、激进女性主义、社会主义女性主义和后结构女性主义。其中,最具影响力的魁北克学派继承了历史最为悠久的,由中产阶级白人女性所发起的自由女性主义和激进女性主义理论传统及其分析模式。该学派主张先锋写作与女性主义翻译项目背后的政治意图是推翻“父权制”和彰显“女性自身优越性”。传统女性主义致力于消除文学领域中对女性的歧视现象,随着后结构女性主义的发展,多元性别视角下的性别与翻译研究开始兴起。《长恨歌》并非传统意义上的女性主义作品,甚至可以说是反女性主义的,因为王琦瑶所追求的是旧上海的声色,是由金钱与权势构筑的男性社会的投影。(刘洁 2014)由于自身的局限性,王琦瑶自觉依附于当时的男权社会,认同自己的附庸身份,导致悲剧命运的发生。受西方文学中女性主义变迁的影响,《长恨歌》的译者翻译女性形象时在一定程度上吸纳了魁北克学派传统女性主义的思想,通过调整评价意义,对原作中有违女性主义的细节做了一定的改写,弱化原作中女性的依附性,彰显其自主性。此外,《长恨歌》是合译之作,其中第一、三部分由白睿文负责翻译,第二部分由其同事之妻陈毓贤翻译完成,最后由白睿文从风格的角度进行统稿。(花萌、白睿文 2017)译者陈毓贤祖籍广东,生长于菲律宾马尼拉,曾就读于台湾师范大学,获华盛顿大学比较文学硕士、波士顿大学工商管理硕士。在台湾师范大学读书期间,她阅读了众多女性作家的作品,如张爱玲、聂华玲、张秀亚等;退休后还阅读了众多知名女性的自传性作品,如中国女权运动先驱董竹君《我的一个世纪》等。(陈毓贤 2021)由此可见,具有跨文化教育背景的陈毓贤受到中西方女性主义较大的影响,译作中不可避免地体现出其所偏好的女性主义视角。

(二)出版社及译者的定位

哥伦比亚大学出版社是学术性出版社,它将《长恨歌》译作定位为经典而非畅销书,并未要求译者迎合大众阅读口味,以增加图书销量。(吴赟 2014)白睿文的博士导师、著名汉学家王德威还帮白睿文获得10 000美元的翻译资助作为出版资金(岑群霞 2019),为其出版和传播奠定了基础。因此,作为兼具学者和译者双重文化身份的白睿文和陈毓贤在翻译中力求最大限度地传达原作的文学价值,对小说写作风格、基本情节和人物命运的翻译总体上是忠实于原作的,对西方女性主义思潮的呼应和对女性形象的调节主要是通过对细节的评价性改写实现的。同时,译者作为专业读者的心理评价也对翻译策略产生影响。首先,译者意识到王安忆在《长恨歌》中尝试冗长、意识流风格的写作手法,语言抽象,散文性段落与章节散见于全书,情节推进缓慢,原作的叙事风格加大了阅读难度。其次,对小说人物的感情和价值判断是动态的,不同文化标准不一,很大程度上由人们所受的教育、所处社会的法律、文化体制及其他社会机制所建构,而同一文化内部也有个体差异。基于对译入语文化的整体考量,译者依循自身对译入语文学传统、出版实践、读者审美等的理解,对译文的语言形式进行局部调整,对女性形象进行必要的文化改写,以使译文适应译入语的创作规范,提高其可读性,但出于对原作文学名声的认可(吴赟 2014),译本中女性形象的偏移是以还原原作整体风格和基本情节为前提的。

(三)读者接受与阅读类型

“西方读者阅读中国文学天然存在文化隔阂”且“当今美国的文学阅读率整体下滑,年轻人不爱读文学作品”(花萌、白睿文 2017: 80)。花萌、白睿文(2017: 81)指出:“在美国,中国文学英译的阅读主要还是局限在精英知识分子范围内,受到大众热读的作品并不多。”因此,译者为了提高译作的读者接受度,必须了解并回应读者的阅读需求。读者阅读存在3种阅读类型,即“策略型”“对抗型”和“顺从型”。(Martin & White 2005: 206)这3种类型与文本最初的目的关系很小,译者作为读者可能会出于不同的翻译动机,分属于不同的阅读类型(Munday 2012)。《长恨歌》的译者在作者和读者之间进行微观层面语言词汇选择时,力图向译文读者投射顺从型阅读定位。西方读者对东方女性怀有好奇心,认为其具有神秘的美感,鉴于西方盛行女性主义思潮,为尽可能地化解中西文化隔阂,译者按照西方读者的心理预期对作品中特定时期、特定阶层的上海女性形象进行适度美化和性格转化,注意对人物的评价性观照,以满足来自西方的“凝视”,使译本中的女性形象及其背后的城市形象得到认可,提高译本在译入语读者中的可读性,以此满足Macken-Horarik(2003)提出的读者价值取向的两个基本要素:1)对一个角色有主体间的“共鸣”或理解;2)对角色的道德价值观有更为外显的“识别”和评价,进而引发读者对人物形象产生“积极的回应和理解”。截至2021年2月份,国际图书分享社交网站Good Reads上《长恨歌》的大众评分为3.88分,2 838位读者添加关注,有426个评分,58条书评,说明它在西方世界获得了一定的关注与好评。

五、结语

女性形象的翻译在女性叙事作品的翻译和接受中发挥了关键作用。本研究从少女形象与爱人形象两个侧面出发,围绕译者对女性形象的美化和人际关系的调节两条主线,在评价理论框架下,重点考察《长恨歌》译本在态度、语势、评论等方面产生偏移的语言标记及其对女性形象建构的影响;依循女性主义文本分析模型,从西方女性主义价值观、出版社与译者定位及读者接受诸方面解释制约翻译策略选择及形象建构的因素。译者在翻译女性形象时,从富含态度意义和激发感情价值的词汇和句法上进行了具有规律性的干预,通过评价性修饰语的增删、态度词汇的换用及语势的调节,改写对人物的价值判断,重塑适应英文生产与接受语境的新的女性形象。本研究将态度意义与女性形象塑造相结合,对译本中评价意义的实现方式进行定性的对比分析,旨在为中国当代小说的翻译和翻译批评提供新的视角和方法借鉴。本研究对译本中评价资源及译例的选取带有一定的主观性,可进一步借助语料库分析工具对关键的评价资源进行统计,分析评价资源在原作与译作中整体分布上的异同,探讨其对女性形象跨文化建构的作用方式。