要素结构配置的阶段变化与农业机械化发展探讨

2021-09-04匡远配

匡远配,彭 鼎

要素结构配置的阶段变化与农业机械化发展探讨

匡远配,彭鼎

(湖南农业大学经济学院,湖南 长沙 410128)

结合蔡昉对中国经济发展阶段的划分方法,分析了要素结构变化、矛盾冲突和农业机械化发展的特点及其发展阶段归因,研究得出:“马尔萨斯陷阱”阶段,农业劳动力“淤积”在农村,资本要素不足,农业机械化发展缓慢;刘易斯二元经济发展阶段,农业机械化水平随着要素流动半径加大而提高;刘易斯转折阶段,出现要素短缺,农业机械化发展速度减缓;新古典经济发展阶段,要素市场竞争促使农业机械化水平快速提高。因此,农业机械化发展出现减速是经济发展过程中的阶段性特征和必然结果,在这个连续谱全景图框架下,需要规范土地流转并实施土地改良工程,规范农机补贴流程,提高农机行业制造水平,加快农村三产融合发展实现农业机械现代化。

农业机械化;农地流转;劳动力转移;要素配置

一、问题的提出

党的十七届三中全会从国家战略层面正式提出农业现代化战略,旨在推动我国农业由传统农业向现代农业转型。现代农业是将科技和工业装备包括新型机械运用到农业生产中,实现农业生产的规模化、数字化、智能化。农业机械化是现代农业的主要特征之一[1],可以说,没有农业机械化,就没有农业农村现代化。国内外的研究表明,农业机械化可以提高劳动生产率、资本产出率、土地生产率和农业全要素生产率[2-6]。据农业农村部数据,2019年我国农机总动力达到102708万千瓦,耕种收综合机械化率超过70%,已经成为世界第一农机生产和使用大国,但总体来看,农业机械化发展速度正逐渐减缓,呈现出与城镇化诺瑟姆曲线相似的发展特征。农村土地、农业劳动力和农业机械是农业资源中极为重要的组成部分,那么,农业机械化呈现的阶段性特征是否与土地、劳动力等生产要素存在某种隐秘的联系呢?李圣军的研究表明,经济发展能够影响农业机械化的发展[7]。我国70余年的经济发展呈现了较为显著的阶段性特征,在此期间的农业机械化发展值得深入研究。

已有关于农业机械化发展的研究大部分集中在农业机械化水平测度及其影响因素分析上,研究表明:农民人均纯收入、农业劳动力转移比例或者速度、农机人员受教育程度、非农产业的发展水平和农作物种植结构对农业机械化水平有显著正向影响[8,9];机电排灌面积、有效灌溉面积、柴油发动机动力等是影响区域农业机械化水平的最主要因素[8-10];农民人均耕地面积、户均人口数、水稻播种面积比重、农村居民家庭经营山地面积对农业机械化水平提高有负向影响[11];农业机械销售价格和政策变化也具有显著影响[12]。易中懿等[13]研究了自然环境、经济环境、人口环境、种植结构和技术环境等对我国南方农业机械化水平的影响,结果表明播种机械化水平与宏观因素相关性不显著,耕地、灌溉、植保和收获的械化水平均与宏观因素显著相关。张敏等[14]构建新型农业机械化发展水平评价体系,将我国农业机械化发展情况划分为5类区域探讨了农业机械化发展的区域特点和制约瓶颈。

部分研究探讨了我国农业机械化发展阶段。杨敏丽等[15]建立了以农机作业、能力、效益为核心的农业机械化发展评价指标体系,运用发展阶段模糊评判模型对我国及各地区农业机械化所处发展阶段进行了评判。何怀平[16]将我国农业机械化发展划分为行政推动阶段(1949—1980年)、机制转换阶段(1981—1994年)、市场导向阶段(1995年—),并给出了相应政策建议。方师乐等[17]从现实路径和中国特色两个维度出发,将我国农业机械化进程划分为农机大型化起步阶段(1949—1962年)、并驾齐驱阶段(1963—1978年)、农机小型化阶段(1979—2003年)和农机大型化回归阶段(2004年—),分析了农业机械化进程中城镇化、工业化、农业经营制度和农业机械政策等因素的影响。焦长权等[18]将农业机械化革命历程分为起步阶段(1980—2000年)和飞速发展阶段(2000—2015年),认为中国在2020年进入农业机械化高级发展阶段。但是少有学者从经济发展阶段变更视角来分析农业机械化的发展变化,本文拟结合蔡昉划分中国经济发展阶段的思路,基于要素结构变化、要素冲突,分析不同经济发展阶段要素矛盾的变化和农业机械化发展的规律,并提出促进我国农业机械化高质量发展的相应政策建议。

二、中国经济发展阶段变更与要素配置变化

借鉴蔡昉在《读懂中国经济》中关于大国拐点与转型路径的论述可知,世界经济的发展可分为工业革命前的“马尔萨斯陷阱”阶段、刘易斯二元经济发展阶段、刘易斯转折阶段(主要在中国等发展中国家)和索洛新古典增长阶段。中国也不例外,其经济发展阶段也可大致划分为四个阶段,且要素配置随着经济发展阶段变更出现相应变化。

1.“马尔萨斯陷阱”阶段(1949—1978年):要素质量低下且流动性固化

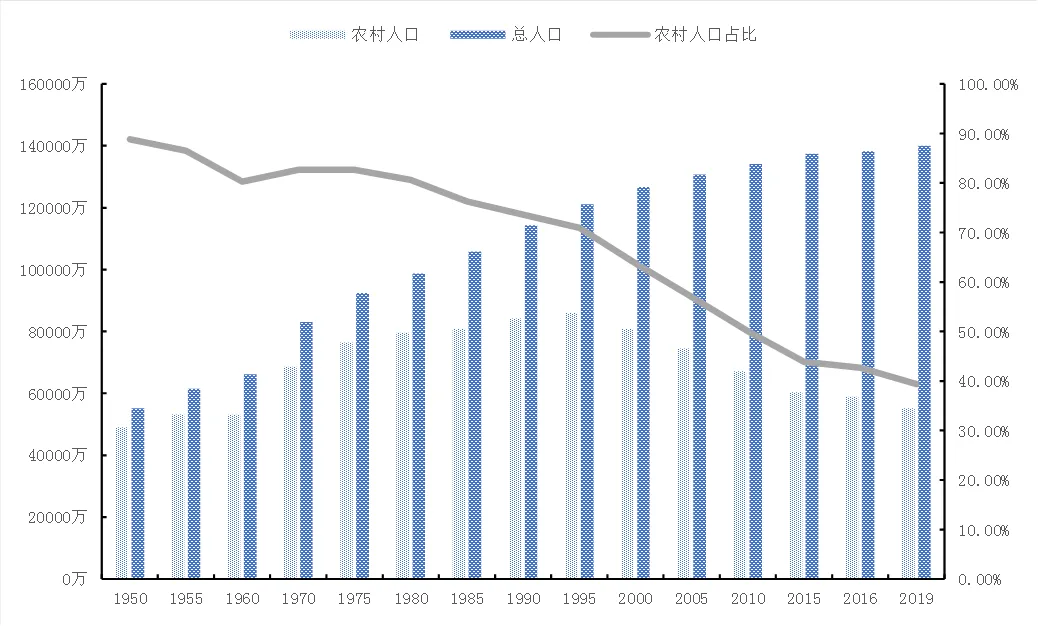

我国1978年以前农村要素质量低下且流动性固化。要素质量低下主要表现为“三低”,即低资本量、低劳动力质量、低土地质量。低资本量表现为贫穷。据国家统计局数据,1952—1978年,中国人均GDP仅从119元增长到385元,极低的人均收入影响农业资本积累和农业经济增长,使得农业机械的吸纳和使用能力自然处于低水平。同时,农业机械企业生产力水平低,农业机械能耗高,价格高,使得农户难以承受高昂的机械生产成本。低劳动力质量表现为高文盲率。新中国成立之初我国的文盲率超80%,缺乏熟练的农业技能人才,低质劳动力只能从事简单的物质生产活动。低土地质量表现为低土地生产效率。农地没有得到较好的综合治理,中低产田占到耕地面积的70%左右,并且没有专门的机耕道等适应机械化发展的基础设施,阻碍了农业机械的使用[19]。要素流动性固化表现为人口大量“淤积”在农村。除去“大跃进”时期,1949—1978年我国人口始终处于“高出生率、低死亡率、高自然增长率”的增长阶段,导致人口急剧增长,从50年代的5.5亿增加到1978年的近10亿,人地矛盾日渐突出,1949年农村人口占比约为87.3%,1978年仍然高达82.1%。(图1)。

图1 1950—2019年总人口和农村人口占比情况

数据来源:根据国家统计局数据整理而成,农村人口占比采用农村人口数与总人口数之比表示。

2.刘易斯二元经济发展阶段(1979—2003年):要素规模化流动

根据刘易斯二元经济发展理论,传统部门存在剩余劳动力可以转移到现代生产部门,剩余劳动力的无限供给即“人口红利”会促进经济快速增长。据蔡昉[20]的研究,1982—2010年的“人口红利”对中国人均GDP的贡献率达26.8%。伴随着经济高速增长,资本积累和剩余劳动力大规模转移促使农业机械化发展速度逐年加快。改革开放后,积累性的剩余劳动力大规模转移,基本符合二元经济发展的条件,主要可分为两个小阶段。

“离土不离乡”阶段:主要是要素县域内流动。家庭承包经营制在全国范围推广后,乡镇企业异军突起,农村部分劳动力向非农产业转移,农忙时在家务农,农闲时外出务工,形成了“离土不离乡”的局面[21]。乡镇企业从1978年152.4万家迅速增加到1994年的2494.5万家。1994年,乡镇企业吸收了大量农村剩余劳动力,从业人员达12017万人,约占农村劳动力的26.8%[22]。

“离土又离乡”阶段:要素城乡流动和跨区域流动。党的十四大正式确定了建立社会主义市场经济体制的目标,农村剩余劳动力开始大规模向城市转移,由农业部门转移到城市工业部门,农业劳动力占比不断下降,据统计,1990—1995年农村劳动力转移总量达5227万,80%以上的外出劳动力进入城镇地区,开始由就地就业转变为异地就业[23],形成了“离土又离乡”的民工潮。

3.刘易斯转折阶段(2004—2020年):要素流动引致性短缺和市场竞争

刘易斯转折阶段可分为农业劳动力工资上涨阶段(从刘易斯转折点到库兹涅茨转折点)和城乡收入差距缩小阶段(从库兹涅茨转折点到“商业化点”)[24]。基于要素稀缺程度变化带来的农业要素报酬不断提升的现实,打破城乡隔离的要素流动性进一步增强。

农业劳动力工资上涨阶段(2004—2010年):主要表现为劳动力结构性短缺和区域性错配。2004年后,农业劳动力不再具备无限供给特性,部分沿海地区出现了“招工难、民工荒”,农民工工资上涨意味着刘易斯转折点的到来[25]。同时,在农村也出现了“谁来种粮”和“地怎么种”的问题,破解这两道难题需要加快农业机械化进程。不同农业行业间劳动力配置的扭曲直接限制了农业经济的发展。研究表明,中国中、西部地区的农业劳动力错配相对严重,如果消除错配会使农业全要素生产率(TFP)增长20% 以上[26]。那么,作为技术进步的重要体现方式,农业机械化水平的提高可以起到改善农业劳动力错配的作用。因此,在2004年,国家在减免农业税的基础上,推行粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农资综合补贴,鼓励提高农机产品使用率,为低收入农户提供农机补贴,大大推进了农业机械化和农业现代化进程。

城乡收入差距缩小阶段(2011—2020年):表现为农民可支配收入增速加快,劳动力农业内部错配得到有效改善。城乡收入比由1978年的2.5∶1上升到2009年的3.33∶1,但从2010年开始,城乡收入比逐年降低,到2019年为2.7∶1,呈现出库兹涅茨倒U型曲线特征。农业机械化水平提高促进了劳动力的优化配置,极大地改善了农业劳动力错配,2003—2017年中国农业劳动力错配程度由0.63降为0.32,整体配置呈现越来越合理的状态[27]。伴随着“以工补农、以城带乡”政策、推进农村三产业融合发展政策和农民工返乡创业支持政策的实施,返乡创业人员在2019年超过800万,带动就业人数达3000万,有力地提高了农业就业人员工资水平,改善了农业劳动力结构。

4.新古典经济增长阶段(2021年—):城乡要素市场一体化和市场竞争配置

中国经济跨越商业化点之后进入新古典经济增长阶段,该阶段中没有任何红利和剩余劳动力,要素边际报酬递减规律发挥作用,只能通过提高全要素生产率促进经济增长,其表现之一是工农劳动边际生产力趋近相等,收入分配不平衡问题正得到解决,城乡收入差距持续缩小,城乡要素市场基本上实现一体化。由于要素稀缺,市场竞争导致要素价格上涨,劳动力市场竞争突出,引致城乡劳动力工资趋同和经济增长减速[28-30],同时,土地交易市场与农村金融市场的发育进一步提高城乡要素综合市场化水平,加快城乡融合发展。

三、要素结构性矛盾演化下的农业机械化发展变化

1.“马尔萨斯陷阱”阶段的农业机械化:要素固化排挤农业机械的使用

纵观“马尔萨斯陷阱”发展阶段,农机总动力呈缓慢上升趋势(图2),农机总动力在1949—1978年从8.01万千瓦增加到11749.9万千瓦。虽然农业机械化水平相较于新中国成立时有较大提升,但与国外仍有明显差距,直到1978年,耕种收综合机械化水平仅达20%左右。

图2 1950—2019年农机总动力与城镇人口占比变化趋势图

数据来源:根据国家统计局数据整理而成

尽管我国早在1954年就提出“实现工业、农业、交通运输业和国防的四个现代化”的任务,在各种政策扶持下农业机械化得到一定程度的发展,但是合作社制度、户籍制度和“粮食关系”等因素将劳动力固化在农村,排挤了农业机械的推广和使用,难以满足农业机械大规模发展的条件。一是合作社制度因素。当时处于国家计划经济时期,由于计划统计工作落后和合作社经营效率不高,合作化过程中出现了非自愿入社和强行收购的现象,违背了农民的意愿,很大程度上影响了农业的发展[31]。二是户籍制度因素。《中华人民共和国户口登记条例》严格限制了农村人口向城市迁移,农村人口只有通过升学、入伍等稀缺机会实现市民化,形成了初步的“二元户籍制度”。三是“粮食关系”因素。城镇居民实施严格的粮食供应制度,没有户口不供应粮食,并且鼓励城市闲散劳动力上山下乡,从事农业生产活动。“粮食关系”严格控制了人口的流动,将农民牢牢锁定在农村[32]。由于劳动力固化在农村,农业机械需求动力不足,因此,农业机械化发展缓慢。

2.刘易斯二元经济阶段的农业机械化:要素流动半径影响农业机械的推广

伴随着改革开放政策的实施,我国发生了大规模的人口流动,人均GDP快速增长,农村劳动人口非农化日益严重,农村出现“老龄化”“空心化”趋势,因此,该阶段劳动力的流动是影响农业机械发展的主要因素。

(1)“离土不离乡”阶段的农业机械化:劳动力小半径流动阻碍农业机械使用

在“离土不离乡”阶段中,小半径劳动力流动也难以推动农业机械大规模使用。1978—1992年,农机总动力从11749.9万千瓦增加到30308.4万千瓦,耕种收综合机械化水平由19.66%提高到29.6%左右。家庭承包经营制下,“农闲时进城务工,农忙时回乡务农”主要归因于:1)乡镇企业异军突起。乡镇企业的“本土化、分散化”发展为农民就近转移提供了上亿的岗位,同时加快了工业化、城镇化的进程,城镇化率由1978年的17.92%提高1992年的到27.63%。2)劳动力的“两根拐杖”理性思维。一根拐杖是务农有粮食吃,一根是务工工资增加收入,有钱用。3)“故土难迁”的风险规避思想。当时农民工受教育水平普遍偏低,人力资本的不足使得农民是风险规避型的人,不是利润最大化的“经济人”。自然经济中的分散和保守色彩,很大程度上限制了劳动力的地域转移范围,更容易接受就近转移的方式[33]。

(2)“离土又离乡”阶段的农业机械化:劳动力大半径流动促进农业机械使用

大半径劳动力流动后,我国农业机械化水平迅速提高,农机总动力从1992年的3.03亿千瓦上升到2004年的6.4亿千瓦,年增长率为6.43%,耕种收综合机械化率2004年提高到34.3%。主要归因于:1)社会主义市场经济体制的建立,润滑和促进了要素的自由流动。社会主义市场经济体制提高了资源配置效率,形成以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,由国家确定资源配置转向市场配置,大规模的劳动力大半径转移成为可能,形成“离土又离乡”的局面,这实际上是便于农业机械引入农业生产的。2)工业化进程的加快和区域性布局不均衡。工业化需要大量劳动力,东部沿海地区工业总产值占比从1993年的56.2%提高到2004年的65.1%,区域工业化发展不平衡性加剧,但为农村剩余劳动力转移提供了机会和载体。3)农业机械跨区服务的发展。1979—2003年为农机小型化阶段,大中型农机具持有量减少(表1),但九十年代,针对农户土地细碎化问题,农机跨区作业的新方式迅速发展,大型农机被广泛运用到中国的小规模农业中。农机跨区服务提高了农机使用效率和无机户的农业生产效率,增加了农民的收入,使进城务工劳动力得到解放,并且推动了农机社会化服务的发展[34]。4)农村劳动力结构的变化和土地流转促进农业机械的使用。由于农村劳动力大规模外流,导致农村劳动力急剧减少,农地大面积撂荒,农村人口占比2004年下降到50%左右。并且,大部分滞留在农村的人口为“386199部队”,实际从事农业生产的人员比例更低,需要大规模引入农业机械来弥补农村劳动力的短缺。《中华人民共和国农村土地承包法》规定了土地承包经营权的合法流转,推进了土地规模经营,便于引入农业机械。

理论上分析,农业机械化水平会随着劳动力流动半径的扩大而加速提高。但从数据来看,随着劳动力流动半径的扩大,以农机总动力和耕种收机械化率表示的农业机械化率增速相对下降了。主要因为:1)农业机械化率到达一个高水平,基数变大以后,增速必然是下降的。农业机械的高质量发展不等于提高农业机械化率,而更多的要关注农业机械化水平的提高。高质量的农业机械化水平不是仅仅用农机总动力和耕种收机械化来衡量的,例如出现的智能化、多样化动力和全产业链的农机。2)由于物价上涨推动成本提升压缩了利润空间,降低了农户应用农机的意愿。1986—2001年间,国内粮食实际价格呈下降趋势[35],而物价水平持续高涨,致使农业机械使用成本过高,严重阻碍了农业机械的使用。

表1 1978年后主要年份农业机械拥有量

数据来源:根据国家统计局数据整理而成。

3.刘易斯转折阶段的农业机械化:要素短缺与国家政策影响农业机械化发展

跨越刘易斯转折点后,劳动力短缺与政府补贴政策双重促进农业机械化水平的提高。随着普通劳动者工资上涨,农村剩余劳动力仍持续转移,农村从业人口减少致使农业生产总值占比逐年下降。短期内不可能通过提高劳动人口数量来发展农业,城镇劳动力也不可能大规模回乡从事农业生产,因此,通过使用农业机械提高农业从业人员的劳动生产率成为切实可行的途径。此外,中央一号文件明确提出推进农业机械化的要求,实施农机购置补贴政策。2004年实施的《中华人民共和国农业机械化促进法》,对改善农业装备结构、提高农业机械化水平具有重要意义。财政对农业机械的投入力度不断加大,中央财政农机购置补贴资金从2004年的0.7亿元增加到2019年的180亿元,农机购置补贴政策有力地促进了农业机械的推广。农机总动力从2004年的64027.91万千瓦增加到2019年的102708万千瓦,年均增长率约为3.2%。农机工业总产值成倍增长,2012年我国成为全球最大农机制造国和消费国。

但是,从表象来看,农业机械化发展较上阶段仍然是减速的,主要归因于:1)农业机械供给不适应“农地非农化、非粮化”的农业结构调整的需要。土地流转可促进农民增收[36],但部分企业流转土地后并不从事粮食作物的生产,转向经济作物或其他高利润产业,使得传统农机无法适应农作物的转换,阻碍了农业机械的使用。2)农机高质量发展不足,进口替代空间大。我国农机产品主要集中在动力机械、粮食生产机械等传统农机上,并且大部分农业机械安全性、可靠性不强,农机田间作业亩均动力在发达国家的五六倍之上,机收损失占比大。2015年我国农机产业总规模约为3800亿元,高端农机仅占300亿元左右,国内市场高端农机被欧洲、日本等国外企业垄断。因此,实现高端农机国产化是提高农业机械化水平的重要举措。

4.新古典经济增长阶段农业机械化:要素竞争推进农业机械化创新

进入新古典经济增长阶段以后,要素短缺必然引致市场竞争,资本、技术、人才的竞争推动资源配置效率提高和技术创新,进而促进农业机械化水平快速提升,即进入农业机械化高质量发展阶段。在农机研制、购机补贴、农机互助、农田整治、加快转型等方面“多管齐下”,推动了农业机械化高质量发展:一是适应性。农业机械的适应性逐步提高,适用于水田、旱田、果蔬业、畜牧业的机械,还有覆盖产前、中、后所有环节的全套农机大量生产。二是智能化。强化大数据、物联网等技术对农机装备的智能提升作用,简化农业机械操作难度。三是本土化。实现农机的本土替代,本地农机制造优势得到充分发挥,自主研发的农机占领主要市场。

农业机械化实现高速、高质发展的主要原因可归结为以下几点:1)实现适度规模经营推进农机全面发展。农地适度规模经营是提高农业机械化水平的现实出路[37],随着农地适度规模经营农户成为中国农业生产的主导[38],有效实现了全范围性的大型农业机械使用。由于我国经济发展水平、资源禀赋状况等存在显著的区域性差异,因此,农业机械的发展也将存在区域异质性。在平原地区走适应大农场的农业机械化道路,在丘陵、山地等地区进行农田适机化改造,逐步由小型农机向大型农机转变。2)农机企业“创造性破坏”实现行业高水平发展。农业机械科技的“创造性破坏”和制造环境的改善,通过优胜劣汰机制,将淘汰低质农机企业,推动高质农机企业发展,形成良性循环,提高农业机械生产效率。如我国首台5G氢燃料电动拖拉机“洛阳号”,开启了农机清洁动力时代。3)技术进步推进农业机械实现全产业链延伸。新技术、新产业、新农机在全产业链提高农机综合使用效率。目前,农业机械化主要集中在耕、种、收环节,随着技术进步渗透到产业链,将实现播、灌、耕种收、包装、加工、储运和销售等全产业链的机械化。4)农机专业人才培养,实现农机行业人力资本质量全面提高。农业从业人员受教育水平的提高,合力促进农业机械的大规模使用和高质量发展。

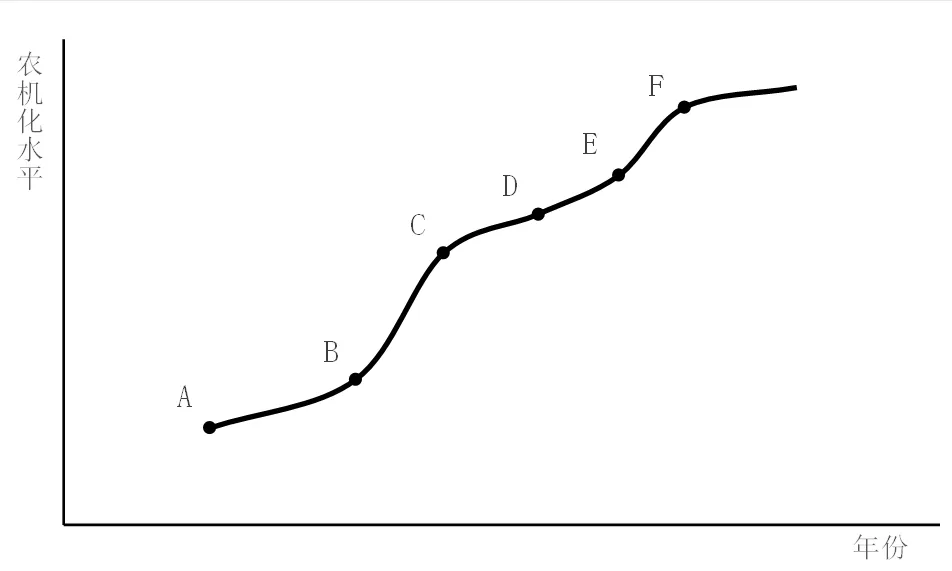

综上分析,我国农业机械化发展具有典型的阶段性特征,在不同经济发展阶段表现出发展特征的明显分异(图3)。在图3中,C点代表刘易斯转折点,D点代表库兹涅茨转折点,E点代表商业化点,F点代表资源配置优化点。“马尔萨斯陷阱”发展阶段,农机发展处于“锁定”状态(AB段);进入刘易斯二元经济发展阶段后,剩余劳动力大规模转移,要素替代使得农业机械化快速发展(BC段);到刘易斯转折阶段,要素竞争性质和劳动配置距离的影响使得农机发展速度减缓(CE段);进入新古典增长阶段后,农业科技的引入和要素稀缺,将促进我国农业机械化高质量发展(EF段),资源配置达到优化后将重新减速发展(F点以后)。

图3 农业机械化双S诺瑟姆曲线

四、讨论与政策建议

基于以上研究,我国农业机械化发展在不同经济发展阶段呈现了不同的发展特征,采取的政策侧重点也应当有所区别。目前,我国农业机械化发展需要着重降低生产成本,提高农业机械生产效率,逐步实现农业机械由“量”向“质”的转变,因此,需要从以下几方面进行改进。

一是实施农地流转规范工程和土地改良工程,推进“地机适配”。在规范农地流转的基础上,加大土地整治和改良力度,推进农地适度规模化、高标准化,以适应农业机械的引入和使用。同时,创新农机地域适应机制,缓解农机发展地域不匹配的矛盾。二是围绕全产业链推进农机高质量发展。围绕农业生产全产业链推动农业机械装备产业的供给侧结构性改革,发展适应农业结构调整的农机。在巩固生产领域的农业机械化水平的前提下,推动加工、储藏等领域农业机械发展。三是加强农业机械行业精细化管理,提高农机制造企业准入门槛。完善农机制造行业重点领域体系,提高农机装备质量安全标准,培育农业机械龙头企业,加快农机产业集聚促进农机装备转型发展。同时,加快农机专业合作社和农机社会化服务组织建设,提高农机组织性和生产效率。四是实现农机智能化、绿色化发展。突出培养创新型科技人才、农机专业技术人才和农机行业短缺人才,全面提高农村人力资本质量。同时加强知识产权保护力度,促进农业机械科技创新和行业进步。五是完善农机支持保护政策,推进农机高质量发展。权衡使用政府和市场“两只手”,在要素短缺的条件下提高资源配置效率,规范农机补贴流程,提高财政投入效率。国家农机补贴应该结合阶段性目标,扩大补贴范围,提高补贴资金效率,由购机补贴逐步延伸到制机、用机、护机等领域,促进农业机械补贴纵向一体化完善。

[1] 程霖,毕艳峰.近代中国传统农业转型问题的探索——基于农业机械化的视角[J].财经研究,2009,35(8):105-114.

[2] 薛超,史雪阳,周宏.农业机械化对种植业全要素生产率提升的影响路径研究[J].农业技术经济,2020(10):87-102.

[3] 彭超,张琛.农业机械化对农户粮食生产效率的影响[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020,19(5):93-102.

[4] MA W,RENWICK A,GRAFTON Q.Farm machinery use,off-farm employment and farm performance in China[J].Australian Journal of Agricultural and Resource Economics,2018,62(2):279-298.

[5] PRABHU PINGALI.Chapter 54 agricultural mechanization:Adoption patterns and economic impact[M].Handbook of Agricultural Economics,2007:2779-2805.

[6] QING YI,MOYU CHEN,YU SHENG,et al. Mechanization services,farm productivity and institutional innovation in China[J].China Agricultural Economic Review,2019,11(3): 536-554.

[7] 李圣军.资源禀赋、经济发展与农业的机械化[J].贵州财经学院学报,2008(2):46-50.

[8] 汤进华,林建永,刘成武,等.中国农业机械化发展影响因素的通径分析[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2011,30(2):312-315.

[9] 张丽琨.农业机械化绩效影响因素的灰色关联分析[J].中国农机化学报,2014,35(6):296-299.

[10] 段亚莉,何万丽,黄耀明,等.中国农业机械化发展区域差异性研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2011,39(6):210-216.

[11] 张永礼,陆刚,武建章.基于MIV和GA-BP模型的农业机械化水平影响因素实证分析[J].农业现代化研究,2015,36(6):1026-1031.

[12] 侯方安.农业机械化推进机制的影响因素分析及政策启示——兼论耕地细碎化经营方式对农业机械化的影响[J].中国农村观察,2008(5):42-48.

[13] 易中懿,曹光乔,张宗毅.我国南方丘陵山区农业机械化宏观影响因素分析[J].农机化研究,2010,32(8):229-233.

[14] 张敏,黄英,周智.中国农业机械化的空间异质性与影响因素分析[J].农机化研究,2016,38(8):1-5.

[15] 杨敏丽,白人朴.我国农业机械化发展的阶段性研究[J].农业机械学报,2005(12):167-170.

[16] 何怀平.我国农机化发展的现状、问题及对策[J].中国农机化,2006(2):21-23.

[17] 方师乐,黄祖辉.新中国成立70年来我国农业机械化的阶段性演变与发展趋势[J].农业经济问题,2019(10):36-49.

[18] 焦长权,董磊明.从“过密化”到“机械化”:中国农业机械化革命的历程、动力和影响(1980~2015年)[J].管理世界,2018,34(10):173-190.

[19] 王罗方.加速丘陵山区农业机械化的途径与措施——以湖南省为例[J].湖湘论坛,2015,28(1):56-60.

[20] 蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010,45(4):4-13.

[21] 梅泰和,丁兆祥.应当鼓励农民“离土不离乡”[J].农业经济问题,1984(11):27-29.

[22] 闫海涛,杜秀娟.乡镇企业的崛起及发展历程[J].社会科学辑刊,2003(2):74-77.

[23] 黄晨熹.九十年代中国农村劳动力转移的特征、作用与趋势[J].人口研究,1998(2):8-14.

[24] 蔡昉.理解中国经济发展的过去、现在和将来——基于一个贯通的增长理论框架[J].经济研究,2013,48(11):4-16,55.

[25] 蔡昉.认识中国经济的短期和长期视角[J].经济学动态,2013(5):4-9.

[26] 朱喜,史清华,盖庆恩.要素配置扭曲与农业全要素生产率[J].经济研究,2011(5):86-98.

[27] 秦佳虹,王成军.农业机械化能否改善农业劳动力错配[J].农业现代化研究,2019,40(6):1021-1028.

[28] 蔡昉,都阳.工资增长、工资趋同与刘易斯转折点[J].经济学动态,2011(9):9-16.

[29] 胡凤霞,叶仁荪.农民工与城镇职工的工资差距及其趋同——基于CHIP数据的实证分析[J].人口与经济,2019(1):31-41.

[30] 陈振平.计划经济时期供销合作社的制度评价分析[J].山西财经大学学报,2013,35(S1):54,68.

[31] 蔡昉.通过改革避免“中等收入陷阱”[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(5):1-8.

[32] 吴旋,罗建文.新中国成立70年来户籍制度变革的历史逻辑与未来展望[J].宁夏社会科学,2019(5):20-27.

[33] 辛仁周.农业剩余劳动力“离土不离乡”转移方式存在的问题及政策取向[J].财经研究,1994(12):23-26.

[34] 廖晓莲,高英武,江波,等.跨区机收作业发展现状与前景展望[J].农机化研究,2008(2):10-14.

[35] 刘国栋.贸易条件、粮食价格和中国粮食保护水平——对1986—2008年中国粮食价格的实证分析[J].上海财经大学学报,2011,13(4):69-74.

[36] 高欣,张安录,杨欣,等.湖南省5市农地流转对农户增收及收入分配的影响[J].中国土地科学,2016,30(9):48-56.

[37] 陈云飞,冯中朝.新中国成立以来农户土地经营规模大小:演变历程、现实逻辑与未来展望[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020(6):128-135.

[38] 樊哲银.农地规模经营是实现农业机械化的必由之路[J].改革与战略,2009,25(1):116-118.

The periodic changes of factor structure configuration and the evolution of agricultural mechanization

KUANG Yuanpei,PENG Ding

(Economic College, Hunan Agriculture University, Changsha 410128, China)

By using Cai Fang’s method of dividing China’s economic development stages, the changes of factor structure, conflicts of elements, characteristics of the development of agricultural mechanization and its developments stage attribution have been analyzed. The study shows that in the Malthusian trap development stage, large agricultural labor force silted up in the countryside; the capital element was insufficient; the agricultural mechanization developed very slowly. In Lewis dual economic development stage, the level of agricultural mechanization improved with the increase of factor flow radius. During the Lewis transition period, there was a shortage of elements and the development speed of agricultural mechanization slowed down. In neoclassical economic development stage, factor market competition spurred agricultural mechanization level to improve quickly. Therefore, the deceleration of development of agricultural mechanization is the periodic characteristic and the inevitable result in the process of economic development. As a result, in the framework of this continuous spectrum panorama, it is necessary to regulate the circulation of land, to carry out land improvement projects, to standardize the agricultural machinery subsidy process, to improve the level of agricultural machinery manufacturing, and to accelerate the integration of three industries development in rural areas so as to realize the modernization of agricultural machinery.

agricultural mechanization; farmland circulation; labor transfer; factor allocation

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.04.004

F304.7

A

1009–2013(2021)04–0024–08

2021-07-17

国家自然科学基金项目(71973042,71473080)

匡远配(1973—),男,湖南武冈人,教授,博士生导师,主要研究方向为农业经济理论与政策。

责任编辑:李东辉