明代中后期出版物插图的嬗变及传播

2021-09-03阎文凯薛勇强

阎文凯 薛勇强

【摘要】明代中后期,我国的出版事业迎来了黄金时代,出版物插图也遇到了发展的良机,乃至出现了“无书不图”“人争宝之”的盛况。经过复杂而多元的嬗变后,插图的艺术独立性显著增强,艺术价值发生质变,在我国出版史上留下了浓墨重彩的一笔。其从书籍的从属地位,逐渐成为影响出版物传播的重要因素。文章试图通过探究明代中后期出版物插图的嬗变,进一步观察其与出版物传播的关系。

【關键词】明代 出版物插图 嬗变 传播

【中图分类号】G232 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2021)8-088-06

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2021.8.013

一、明代中后期的出版市场

在我国出版史上,明代中后期是一个重要而独特的存在,刻书量大而精美,且木刻插图成为出版物的主要卖点。那么,当时的社会对于出版物及插图是怎样一种接受程度呢?

明代中后期的商品经济发展迅速,市民工商阶层规模空前,曹树基在《中国人口史》第四卷第十章“其他人口结构”中提到,在1630年左右,全国总人口大约为1.92亿,而当时中国的城市化率约为8%。如果统计准确,当时的城市人口总数约为1 536万,若加上乡居的商业人口,明代商人及其家属的人口总数可能达到700万。如此空前的城市人口规模,有消费能力的读者群自然不会太少。况且,出版物多样化的售卖方式,如书市、负贩、货担郎等已较普遍,打开了广阔的农村市场,社会需求进一步扩大。明人叶盛在《水东日记》中说道:“今书坊相传射利之徒伪为小说杂书,南人喜谈如汉小王、蔡伯喈、杨六使,北人喜谈如继母大贤等事甚多。农工商贩抄写绘画,家蓄而有之。痴女妇,尤所酷好。”[1]大约同时代的国子祭酒李时勉上疏奏请禁毁部分小说,曰:“不唯市井轻薄之徒争相诵习,至于经生儒士多舍正学不讲,日夜记忆,以资谈论。”

社会对出版物的需求量扩大,而刻书的利润又极高,如万历苏州龚绍山刊本《陈眉公批评列国志传》,标明“每部纹价壹两”;万历、天启间苏州刊本《封神演义》,标明“每部定价纹银贰两”。在利益的驱使下,大量商业资本涌入出版市场,相继出现了建安、金陵、北京、杭州、徽州等刻书中心,书坊数量随之增加。张秀民在《中国印刷史》一书中,考证出明代金陵有书坊93家、建安有84家、苏州有37家、杭州有24家、北京有13家、徽州有10家。[2]据王伯敏的《中国版画史》记载,明代建安有大小书坊百余家、金陵有可考书坊93家、苏州有37家、徽州有10多家。

尚不论二位学者的统计准确程度,这些数据已说明当时书坊数量之多,它们之间必然存在着激烈的市场竞争。以何种手段生存壮大,成了书商思考的内容,而提高质量、降低成本或推陈出新、增加看点,成为可选手段。插图作为当时的新奇之物,逐渐从幕后走向台前,成为销售的热点。正如鲁迅所说:“那目的大概是在诱引未读书的购读,增加阅读者的兴趣和理解。”[3]针对这一现象,郑振铎也认为,正是因为存在竞争,存在更多的需要,才迫使书商不得不继续前进,继续制作出更新的、更精致的、更美的作品。

明代中后期的出版市场可谓“无书不图”,在出版物中加入插图成为书商的一种重要销售手段。明天启五年(1625年)杭州刊本《牡丹亭还魂记》在凡例中明确记载:“戏曲无图,便滞不行,顾不惮模仿,以资玩赏,所谓未能免俗,聊复尔尔。”郑振铎也说:“没有好的插图的书籍在这时期好像是不大好推销出去似的。”[4]美国汉学家伊佩霞在《剑桥插图中国史》中说:“为了使自己的书更具吸引力,书坊日益频繁地聘请艺术家画插图。”[5]从中可见,出版物插图已被社会大众所普遍接受,对出版物的销售产生重要影响,插图的革新和嬗变势在必行。

二、明代中后期出版物插图的嬗变

伴随着当时人们对出版物插图的接受和需求的进一步扩大,其功能、数量、内容、风格、版式也在渐渐发生着变化。

1. 插图功能的嬗变

出版物插图的出现,一般是为了使读者能更高效、更好地理解内容,但插图同时也具有某种艺术欣赏价值。在我国的各个历史时期,市场需求不同,插图的形式、风格也在变化,其辅助阅读和艺术欣赏两种功能呈现一定的发展规律。总趋势是辅助阅读的功能不断减弱,艺术欣赏的功能不断增强,但二者又相生并存。

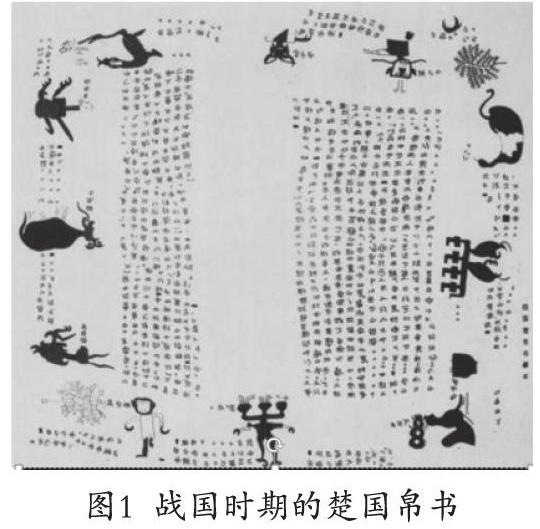

我国最早的插图可追溯到战国时期。古人创造性地以形象生动的插图来表现复杂深奥的内容,既起某种指示和解说作用,又提高了读者阅读的效率。如现存的战国时期的楚国帛书(见图1),是我国最早的插图作品,其四周环绕插图,中间书以文字,且已注意到图文协调搭配,相互对照。这说明作者绘制插图时,兼顾了插图的辅助性和艺术性。

至唐及以前的漫长时期,我国仍留存一些插图作品,如大量的天文地理图、工程制作图等,具有明显的辅助阅读功能。同时,突出艺术欣赏功能的插图也较有影响,有的书籍图与文已经分开,或以插图为主,专门突出绘画艺术,如东晋著名画家顾恺之的《洛神赋图》《列女传图》《女史箴图》等,其实都是为文学作品所绘制的插图,为作品增色不少。需要注意的是,在唐代除了手绘插图外,已经出现了现存最早的木刻插图,即咸通九年(868年)刻印的《金刚般若波罗蜜多经》扉页画。

雕版印刷普及后,宋金元时期已催生了一批刻书中心,有北方的开封、平水、大都,南方的建安、金陵、成都、徽州等地。此时的出版物插图明显增多,涉及宗教、童蒙、医药、工程、武器、地理、小说、戏曲等领域,但仍以佛经卷首插图和实用性插图为多。这时还出现了我国现存最早的小说木刻插图,即建安虞氏刊刻的《平话五种》,采用上图下文版式,图量达228幅,如同连环画一般。插图画面古朴拙稚,人大景小,图中刀法生硬,古代衣冠典制错误百出。

早期的木刻插图带有一定的试验探索性质,或是针对有阅读困难的读者,虽缺乏艺术欣赏价值,但却是一种可贵的尝试。这说明书商可能已经认识到插图有利于促进出版物的销售,并从中渔利,但他们并未看到插图的艺术欣赏价值及其中广阔的发挥空间和蕴含的商机。事实上,早期木刻插图对明代前期和中期的出版物插图产生了重要影响,如仅见的元末明初刊刻的《西厢记》插图、明宣德十年(1435年)金陵积德堂刊刻的《娇红记》插图,以及明成化年间北京永顺堂刊刻的十余种戏曲小说插图、明弘治年间刊刻的《西厢记》插图等,多沿袭宋元风格,画面整体古朴拙稚、人物造型动作简单、人大景小等。但其版式已呈现多样化趋势,开始出现上图下文之外的整版竖幅、双面对连等版式。这是一个可喜的变化,说明书商已将插图作为影响书籍销售的重要因素,有意识地求新求变。

至明代中后期,书商更是不厌其烦地在插图的艺术欣赏价值上倾注心血,革新技术,无论是构图、版式还是线条,都将插图的艺术表现力发挥得淋漓尽致,并形成金陵、徽州、杭州、建安、苏州等多个插图流派,带给读者一种全新的视觉体验。

总的来看,插图两种功能在各个历史时期各有突出,但到了明代中后期,插图具有更加独立和完善的表达空间,对于文本的依附性有所减弱,独立性明显增强。郑振铎认为:“插图的功力在于表现出文字的内部的情绪与精神。”[6]在这一方面,明代中后期的出版物插图可谓有过之而无不及。

2. 插图风格与形式的嬗变

明代前期和中期,各地的出版物插图仍不能摆脱宋元旧式的影响,难免打上建安和金陵早期风格的烙印。这是一种必然现象,因为革新需要一定的准备条件和漫长过程。其变化具体有如下几点。

(1)插图数量大幅减少。大约是受宋元插图的影响,明前期的插图动辄数百幅,或几乎每面均有插图。如元建安虞氏刊刻的《平话五种》图量达228幅;明宣德八年(1433年)建阳版的《剪灯余话》(见图2),目前藏于日本天理大学图书馆,页面“上图下文,半页十六行,每行二十四字”,[7]刻绘粗糙,插图180幅。而到了1600年左右,尊生馆刊刻的《剪灯余话》,插图仅30幅,且均为双面对连版式。

插图数量减少,工程量锐减,优秀的画家、木刻家可从容完成,精雕细琢。插图不用再受回目的限制,可根据故事情节、精彩片段自由展开,文人画家和木刻家能自由创作和发挥,独立性相对增强,故事性和欣赏性也更能吸引读者购买。

(2)插图版式和造型多样化。在很长一段时间内,上图下文一直是插图的主要版式,如同翻看连环画般,流行一时。如上述的几种小说和戏曲,大概属于出版物插图的早期探索阶段,版式简单质朴,雕刻拙稚,书商可能也有吸引购买、满足低层次读者阅读需求、节省纸张等考虑。

而到了明前期和中期,金陵、北京相继出现了单面竖幅和横幅大版插图,现存刊本较少,抑或偶然为之。尤其是金陵积德堂早在宣德十年(1435年)便刻印了插图本的《娇红记》(见图3),为已发现的金陵最早的木刻插图本作品,大致体现了明代木刻插图艺术的最早风貌。全书有插图86幅,均为单面竖幅;上有通栏标题;线条粗豪,有明显的力量感;人物头脚、画面背景等,有大量阴刻;人物动作富有戏剧性。

至明中后期,则是另一番景象。插图大量采用双面对连版式,不再受画面空间狭小的限制,风格繁缛富丽,画面更加丰富,人物所占比例减小,更加契合主題,刀法更加婉转流利,线条更加细腻流畅,增强了插图艺术表现力。尤其是杭州的插图家将插图艺术与山水画艺术相结合,以人衬景,或者完全没有人物,纯粹是一幅山水画。画家对景物的刻画,也变得简洁明了,都是简单勾勒而成,不见浓墨重彩。

三、明代中后期出版物插图嬗变的主要因素

庞大的市场需求固然是出版物插图嬗变的根本动力,但插图的嬗变还需一定的客观条件作为支撑。郑振铎在《中国版画史序》中说:“以大画家之设计,而合以新安刻工精良绝世之手眼与刀法,斯乃两美具,二难并,遂形成我国版画史之黄金时代焉。”[8](498-499)概括非常准确,突出了插图嬗变的两个重要因素——文人画家、家族刻工。

1. 文人画艺术与插图艺术结合:职业化的文人画家

在明代中后期,我国的绘画艺术发展迅速,绘画理论也得到完善,涌现出一批著名的画派、画家,如苏州“吴门画派”、上海“松江画派”、杭州“浙派”、徽州“新安画派”等。职业的文人画家加入到插图创作中,在我国木刻插图史上具有里程碑意义。我国的出版物插图艺术水平得到了空前提高和质的飞跃,摆脱了粗糙、低俗的风格,变得纤巧绵密、意境悠远。

然而,就当时社会的阶级划分情况,让文人画家创作出版物插图,并非易事。

(1)思想观念的解放。文人画家作为社会上的一个特殊群体,主要创作山水画、花鸟画等正统画,根本不屑于创作“有伤风化”的插图。这从古籍中一系列的序、跋、文学评论中不难看出,不再赘述。

随着明代商品经济的发展,“重儒”和“重商”并存,士大夫不是一味地唯“儒”是从,而是将“儒”作为一种终极目的,追求过程比较灵活。余英时在《中国思想传统的现代诠释》一书中指出:“商人是士以下教育水平最高的一个社会阶层,明清以来‘弃儒就贾的普遍趋势造成了大批士人沉滞在商人阶层的社会现象。”[9]有不少人曾弃儒从商,在发迹后再从儒,如明代潘汀洲早年“习儒”,后“虽托于贾人而儒学益治”,也有人既是儒又是商,如汪廷讷。这种儒与商并重的氛围,使文人从商不再是离经叛道的事了,也就破除了文人画家的思想障碍。

如果仔细对比诸画家的作品,会注意到文人画家思想的转变过程。如丁云鹏、吴廷羽二人是师徒关系,他们较早参与了插图的创作,但他们前期的作品均是较为高雅的《博古图录》《墨谱》等(见图4)。可见,他们还是拘泥于文人的优越感,自认为从事的仍是一种高雅艺术。到了后期的汪耕、何龙等人时,便不再囿于插图内容,作品越来越多。

(2)文人与权贵的某种依附关系。在我国古代,权贵们总有豢养文人的习惯,他们在同文人交流弹琴、弈棋、赋诗、作画的过程中,达到娱乐生活、附庸风雅的目的。而一些文人画家也愿意攀附权贵,从而获取某种便利和财富。如儒商汪廷讷和画家汪耕就关系匪浅,汪耕更是常年做客汪家,并为汪廷讷的环翠堂作了《环翠堂园景图》《人镜阳秋》等插图。

(3)经济利益的考量。在古代,部分文人或画家的生活主要依靠权贵的接济,或通过自己的文采、画笔来获取丰厚的回报,这也不失为一种致富的手段。如在万历二十三年(1595年),丁云鹏曾为程大约的程氏滋兰堂画过《程氏墨苑》(见图5)。张泰贞在丁云鹏画的《列子御风图》上题道:“程君酷爱画,重币购名笔。口夸顾虎头,未易丁生匹。”[10]可见,程大约也是花了大价钱才请到丁云鹏。丰厚的回报是文人画家参与插图绘制的直接原因。

明代中后期著名的徽派画家有丁云鹏、吴左千、汪耕、何龙、蔡冲寰、程伯阳、萧云从、陈洪绶等人,杭州则有赵璧、李士达、熊莲泉、钱谷等人。如丁云鹏,字南羽,善用白描画人物、山水、花卉、佛像等。对于他绘制的《养正图解》,沈德符在《万历野获编》中说:“梨枣既精工,其画像又出新安名士丁南羽之手,更飞动如生,京师珍为奇货,大榼陈矩购得数部以呈上览。”又如赵璧,《名画录》记载其画作“山水清雅高洁,亦工花鸟”。赵璧为容与堂绘制的《琵琶记》(见图6),画面疏朗简洁,意境悠远,远山、城郭、枯树皆有特色,完全是一幅幅山水画。

这时的文人画家率先打破了绘画艺术和插图艺术之间的隔阂,渐渐走出象牙塔,走向职业化。他们将绘画艺术和木刻插图艺术相结合,使插图艺术水平陡然提升,影响了我国的出版史。

2. 从工匠到木刻艺术家:专业化的插图刻工

在明代中后期出版物插图嬗变的过程中,木刻家的作用也极其重要。郑振铎在《中国版画史序》中说:“大凡歙人所刊版画,无不尽态极妍,须发飘动,能曲传画家之笔意。”[8](499)目录版本学家赵万里对这些木刻家评价极高,认为他们“具有高度的艺术造诣和独特的时代风格”。[11]最难能可贵的是,这些木刻家能将技艺世代相传,形成了著名的家族刻工。

(1)黄氏刻工。在明代的刻书领域,家族刻工是当之无愧的主力军,其中以源于徽州的黄氏刻工最为著名。有关黄氏刻工的家族关系、刻书状况、交游情况,学者周芜在其专著《徽派版画史论集》中做了详细的考证。徐学林的《明清时期的徽州刻书业》和刘尚恒的《〈虬川黄氏宗谱〉与虬村黄姓刻工》等文,也都做了不同程度的补充和勘误。经过这些学者的努力,徽州黄氏刻工的资料渐渐清晰和丰富起来。

万历中叶以来,黄氏刻工可谓人才辈出。“黄氏二十八世以前的280位刻工都生活在明代,210种书都是在明代刻的。其中,万历年间刻书多达132种。”[12]根据现有资料,仅万历中叶及以后的黄氏著名木刻家有:黄氏二十五世有黄铤、黄锋、黄;二十六世有黄守言、黄德懋、黄德时、黄德宠、黄应组、黄应澄;二十七世有黄一木、黄一林、黄一森、黄一彬、黄一楷;二十八世则有黄建中等人。时人评为“绘与书双美,不得良工,徒为灾木,属之剞劂,即歙黄氏诸伯仲,盖雕龙手也”(《状元图考·凡例》)。后人则评价为“黄氏诸父子昆仲,尤为白眉”。[8](497)在民间,则流传着“徽刻之精在于黄,黄刻之精在于画”的说法。他们中一些人还获得了“雕龙手”“宇内奇士”“版刻圣手”这样的美誉。

毫不夸张地说,整个明代最出色的插圖作品,几乎都出自黄氏刻工之手。黄氏刻工是明代中后期木刻插图领域的中坚力量,代表着明代木刻家的最高水平。

(2)其他家族刻工。除了黄氏刻工,同样出自徽州的仇氏是当地从事刻书最早的家族,“皆以剞劂著,穷工极巧,自明至清世其业”。[13]汪氏、刘氏等则兴起较晚,所刻插图数量和质量远不及黄氏刻工,但也出过不少佳作。如汪忠信刻的《海内奇观》、汪文宦刻的《仙佛奇踪》、汪士珩刻的《唐诗画谱》、刘应祖刻的《新刻绣像批评金瓶梅》、汪文佐与刘果卿合刻的《牡丹亭记》等。

家族刻工之间既有竞争,也有合作。在竞争的过程中,各家通过不断提高技术,争取更多的客户。在合作的过程中,他们进行经验的交流,有利于改进木刻家们的技艺。除这些家族刻工外,还有洪国良、郑圣卿等著名木刻家。其中,洪国良参与雕版的《新刻绣像批评金瓶梅》(见图7),插图精美绝伦,风格大胆泼辣,是明代的木刻插图杰作。

(3)刻工的生存状况和社会地位。杨绳信在《历代刻工工价初探》一文中,提到“明末刻工工价比宋、元降低了一半”。[14]但文中并未比较明与宋、元的物价。然而从中可知,明代一般刻工的地位依旧低下,工钱也不是很高。但技艺精良的刻工和插图刻制者的工价却不得而知。

但当时民间流传有“棠樾盐布包,抵不上虬川一把刀”,“时人有刻,必请歙工”的说法。因此,可以推断技艺精良的木刻家的工价和社会地位应该不会太低。且有些书籍的插图,赫然刻有刻工名号,如“一木”“一森”“一楷”等,其在说明刻工地位提高的同时,亦带有广告宣传、品牌推广、招揽顾客性质,这是此前所未见的。

毫无疑问,木刻家对木刻插图史的贡献是巨大的。一方面,他们不仅通过自己的努力,一手缔造了精美绝伦的插图,还将精妙的工艺世代相传,将明代的木刻插图工艺向前推进了一大步;另一方面,他们在发掘木刻插图价值、实现自身的价值的同时,客观上顺应了时代潮流,促进了出版物的传播。

四、明代中后期出版物插图的嬗变与营销

出版物插图的嬗变与出版物的营销是一种相互促进的关系,精美的插图有助于书商占领市场,市场也进一步呼唤不断革新的、更精美的插图。插图如何促进营销,有如下表现。

其一,“无书不图”成为共识。前文明人所说的“戏曲无图,便滞不行,顾不惮模仿,以资玩赏”,是时人对图书市场的认识和评论,说明“无书不图”并非虚言。插图对于书商的重要性,以及在书籍中的地位都得到空前提高。显然,书商们认为在书籍内容大致相同的情况下,带有插图的应该具有更大的开发空间和市场潜力,能大大促进出版物的传播。

其二,在广告中尽量突出插图。在现存的明代刻本中,封面刊登广告已不新鲜,有的书商还利用出版物的扉页、凡例、序跋等做广告。他们在封面书名中特别点出“有像”“全像(全相)”“绣像”“出像(出相)”等,以吸引购买者,如《元本出相北西厢记》《元本出相南琵琶记》《有像列仙全传》等。这是插图能有效促进出版物传播最直接的表现。

其三,发挥插图的品牌效应。有别于当时书坊“射利之徒伪为小说杂书”的普遍现象,有的书商宁愿花重金请名笔、名刻工绘刻书籍插图,便是一种明确的品牌意识和精品意识。而在有些戏曲的经典插图中,偶尔可看到个别刻工的名号,如黄一木署名“一木”、黄一森署名“一森”等,既是刻工有意为之,也说明有的刻工可能不仅仅是一名工匠,其社会地位确实有所提高,大概也是一种品牌效应和广告宣传。这些都是为书籍的传播和销售做的准备工作。

其四,营销检验了嬗变效果。连环画般的上图下文版式和古朴拙稚的风格,曾经流行一时,其优点和缺点都很明显,它们应该是属于书籍插图初始的探索阶段。而插图不断嬗变革新的过程,是文人画家、木刻家审美和受众审美不断磨合的过程,也是书坊间相互模仿与相互抄袭的过程。经过不断嬗变和革新,受众的态度是“人争宝之”“人争购之”,反映了他们的审美理念达到了某种契合,进而促进了出版物的传播。

结语

总的来说,明代中后期出版物插图艺术的发展经历了从粗到精、从俗到雅的过程,版式和风格则经历了更加复杂多元的嬗变。在嬗变和革新的过程中,汇聚了当时书坊主、画家、木刻家的智慧和经验,他们紧密配合,着力打造,努力將木刻工艺与文人绘画艺术相结合,共同开发出版物插图中蕴含的无限审美价值和商业价值,顺应了木刻艺术发展的潮流,也加速促进了出版物的传播和文化的普及。

参考文献:

[1] 叶盛. 水东日记[M]. 北京:中华书局,1980:213-214.

[2] 张秀民. 中国印刷史[M]. 上海:上海人民出版社,1989:340-383.

[3] 鲁迅. 鲁迅全集:第六卷[M]. 北京:人民文学出版社,1981:27.

[4] 郑振铎. 中国古代木刻画史略[M]//郑振铎. 郑振铎全集. 石家庄:花山文艺出版社,1998:306-307.

[5] 伊佩霞. 剑桥插图中国史[M]. 济南:山东画报出版社,2001:152.

[6] 郑振铎. 插图之话[M]//郑振铎. 郑振铎全集. 石家庄:花山文艺出版社,1998:4.

[7] 李昌祺. 古本小说集成·梦斩泾河龙 剪灯余话 姜胡外传:前言[M]. 上海:上海古籍出版社,1994:1.

[8] 郑振铎. 西谛书话[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,1983:498-499.

[9] 余英时. 中国思想传统的现代诠释[M]. 台北:联经出版事业公司,1987:363-364.

[10] 程大约. 程氏墨苑·缁黄(卷六)[M]. 万历程氏滋兰堂刊本.

[11] 赵万里. 中国版刻的发展过程[N]. 人民日报,1961-05-04(007).

[12] 曹之. 中国古籍版本学[M]. 武汉:武汉大学出版社,2007:356.

[13] 石国柱,许承尧. 歙县志(卷十):人物志·方技[M]. 民国铅印本,1937.

[14] 上海新四军历史研究会印刷印钞分会.历代刻书状况[M]. 北京:印刷工业出版社,1991:559.