陡壁地形隧道锚进洞方案优化设计

2021-09-03崔炫崔灿

崔 炫 崔 灿

(贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司 贵阳 550008)

深切沟谷地形沟壑受构造、侵蚀作用,切割深、谷底与两岸高差大、地形陡峭。在这种复杂地形条件下,隧道、隧道锚洞口施工便道与施工场地布置、村料运输弃渣场地布置等难度大,按传统方法先拉槽开挖洞口边仰坡,从正面洞施工,便道及洞口大规模开挖不但会破坏原有地形和植被,对洞口环境破坏严重,还会破坏山体原有平衡状态,极易产生坍塌、顺层滑动等现象。随着我国西南高原山区地区修建公路数量的迅速增长,需要穿越的地形越来越复杂,有些桥隧相接的隧道、悬索桥隧道锚碇位于陡崖之上,自然坡度可达到70°~80°,施工平台无法建立,若采用正面开挖的方式,代价巨大。深切地形下,隧道进洞方面有许多类似的成功经验,苟德明[1]介绍了深切地形下桥隧相接时,隧道横洞进洞的方案,该方案很好地控制了仰坡的高度,取得了很好的环保效果;王远奇[2]简述了隧道施工中单向出洞方式的优点,从施工动态设计、辅助措施、开挖方式等方面,探讨了单向出洞的施工关键技术。但目前国内针对悬索桥隧道锚在类似地形条件下进洞方式的研究较少,下文以国高网玉楚线绿汁江隧道锚洞设计为例,探讨陡壁地形条件下隧道锚洞合理的进洞设计。

1 工程概况

1.1 锚洞概况

国高网G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段设计标准为双向四车道,设计速度为100 km/h。其中的控制性工程绿汁江特大桥位于云南省玉溪市绿汁镇,为独塔单跨780 m钢箱梁悬索桥,两岸均为隧道式锚碇,受地形地质限制,楚雄岸设缆洞过渡以使主缆到达地质较好的转索点。

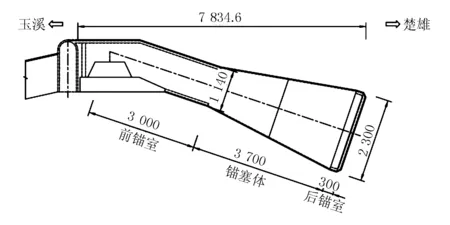

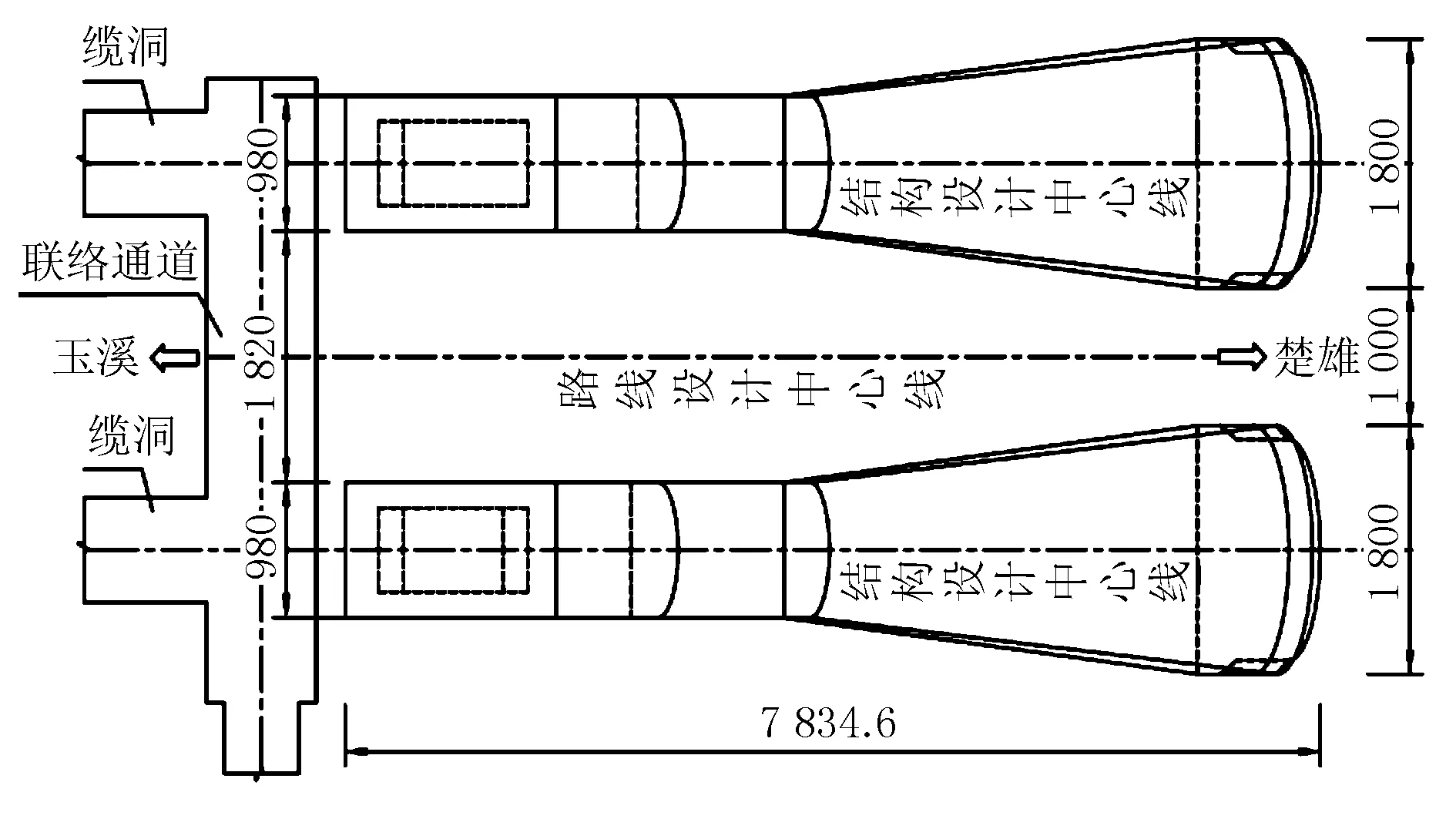

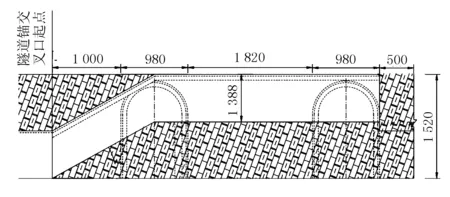

楚雄岸左右幅各设置1座隧道锚,隧道锚洞的地质纵面见图1,立面图见图2。

图1 隧道锚洞地质纵面图

图2 隧道锚洞立面图(单位:cm)

左、右幅两隧道锚洞尺寸一致,洞长为78.34 m,前锚室的开挖宽、高分别为9.8,11.4 m,锚塞体的最大开挖宽、高分别为18.8,23 m,缆洞的开挖宽、高分别为6.82,10.35 m。锚洞下方为白石岩1号隧道,锚洞底距隧道顶的最小距离为33 m。

1.2 地形地貌

项目区地处云南省中部,场地隶属易门县绿汁镇,县道X318从桥位中部河谷右岸通过,而隧道锚场区斜坡地形陡峭,无公路通过,交通条件差。

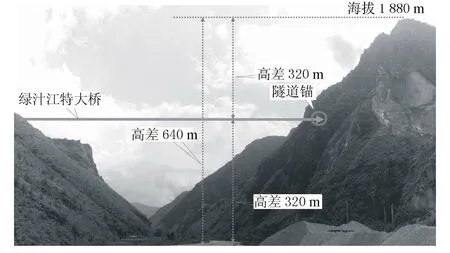

场区海拔1 438.7~1 947.3 m,相对高差508.6 m;绿汁江大桥轴线通过段地面高程在1 560~1 880.1 m之间,相对高差320 m。地形落差极大,河谷深切,为典型的深切V形峡谷地貌。楚雄岸隧道锚横穿山脊,地势起伏较大,坡体植被发育。其中锚洞轴线附近地形极为陡峭,自然坡度为70°~80°,平均坡度约75°,隧道锚场区地形实景图见图3。

图3 隧道锚场区地形实景

1.3 工程地质条件

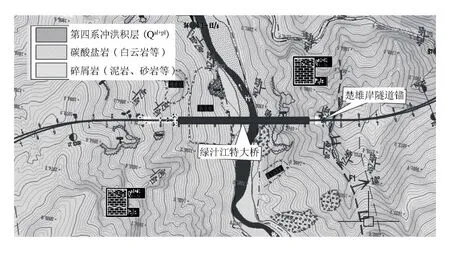

绿汁江桥及其隧道锚的地质平面图见图4。

图4 绿汁江特大桥及隧道锚地质平面布置图

场区上覆土层为第四系残坡积层(Qel+dl)含碎石黏土、第四系冲洪积层(Qal+pl)、崩塌堆积层(Qc)块石土;下伏基岩为前震旦系昆阳群绿汁江组(Pt1lz)灰~深灰色薄至中厚层状白云质灰岩夹板岩及泥质白云岩、板岩夹白云质灰岩。

锚碇洞身围岩为薄至中厚层状中风化白云质灰岩,岩质较硬,Rc=30 MPa。岩体较完整,Kv=0.58。隧道开挖易产生点滴状、淋雨状出水,地下水影响修正系数K1=0.20、K1=0.20、[BQ]=285。围岩无支护时易产生松动变形、挤压破坏和坍方,按IV级围岩进行支护[3]。另外缆洞靠近坡体表面部位,节理裂隙发育,缆洞开挖易发生垮塌,应加强衬砌支护。施工中应加强监控量测、超前地质预测预报、超前钻孔等工作指导措施。

2 进洞设计

2.1 常规进洞

进洞是隧道正式进行掘进施工的关键环节和重要步骤。常规的进洞方式是从隧道洞口正面拉槽对边仰坡进行开挖防护,然后设置洞口套拱,施工洞口超前支护后进行开挖支护。

根据不同洞口地形、地质条件可采取拉槽开挖进洞、“零开挖”进洞、贴壁进洞、回填反压暗挖进洞、盖挖法进洞、半明半暗进洞等方式。这些传统的正面进洞方式需修建施工便道至隧道洞口,将施工机械、设备、材料等运输至洞口施工现场。由于楚雄岸隧道锚进口处为深切沟谷高陡地形,现有交通道路与隧道洞口高差大,设置施工便道需绕行较远距离才能克服谷底与洞口之间的高差,加上沟谷两岸地形陵峭、进洞刷坡对洞口自然环境破坏严重,结合现场实际地形地质情况的刷坡规模如下:仰坡采用1∶0.4坡率开挖,造成18级、165 m高的仰坡。由于挖方边仰坡太高,岩体较破碎,边坡失稳的可能性大,工程风险高,且有更多不可预见及不可控制的风险存在。从造价、安全、环保等因素考虑,正面进洞的方案不合适。

2.2 隧道挖斜井至隧道锚辅助进洞

隧道锚洞下方为白石岩1号隧道,为双向四车道断面,右幅隧道起讫桩号为YK103+297-YK104+285,围岩为白云质灰岩、泥质白云岩、偶夹偶夹砾岩、板岩。白石岩1号隧道可由大桩号进洞,反打190 m后,开始修建斜井至隧道锚后锚室,采用从后向前的方式扩挖反打至隧道锚出洞。本方案可避免隧道锚洞正面的高仰坡,基本实现零坡出洞。本方案增设的辅助斜井长度为650 m,纵坡坡度6.9%。作为辅助施工的隧道可以采用较经济的支护方式,但规模过长还是导致了辅井造价偏高;另外本方案受白石岩1号隧道反打进度的制约,同时在隧道内增设斜井将使2个工区施工过程相互干扰,对工期造成的影响大,虽然能解决高边坡的问题,但又带来了高造价、工期延后等新问题,故不推荐本方案。

2.3 施工横洞辅助进洞

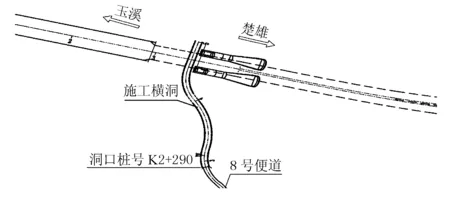

增设隧道锚进口施工便道,起点接14号进场道路,接线桩号位于K3+340附近,接线高程1 736.7 m,路线沿山体下坡布设,路线布设至K2+290处设置施工横洞穿越山体到达楚雄岸隧道锚洞口,全长2.463 km,设置173 m隧道1座,施工横洞平面轴线与隧道锚洞呈90°角相交,纵坡采用8%下坡。施工横洞与隧道锚位置关系见图5。

图5 施工横洞辅助进洞方案布置图

施工横洞采用R1=2.9 m的圆拱直墙式内轮廓,内轮廓高7.2 m,宽5.68 m,满足大型机械及出渣车的通行要求,横洞除交叉口采用复合式衬砌外,其余采用锚喷衬砌。施工横洞在后续可以作为隧道锚的检修通道。

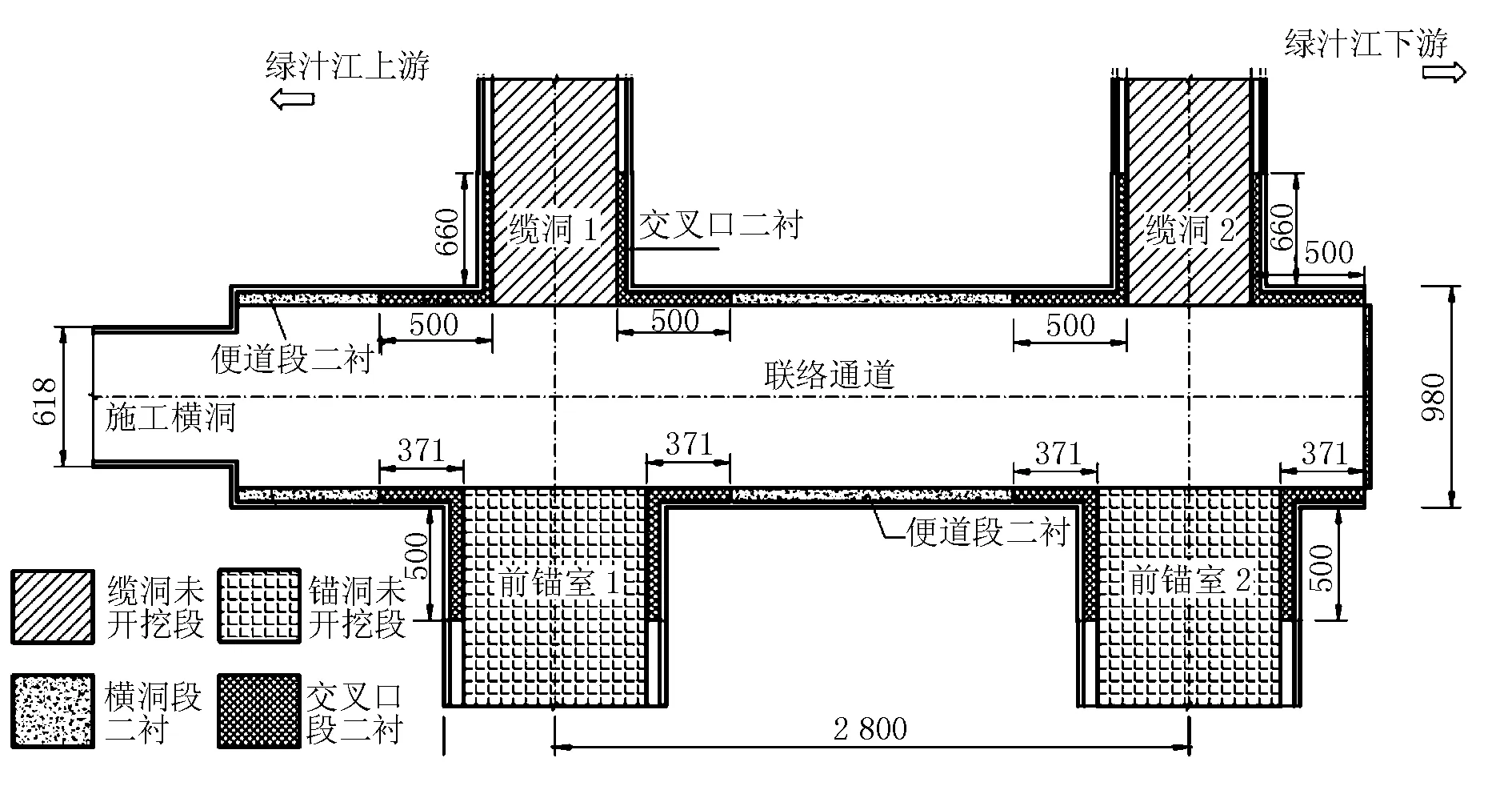

施工横洞的终点为隧道锚散索鞍基础前端,后经过扩挖变成联络通道,起联通缆洞和隧道锚前锚室的作用,缆洞可借联络通道由内向外反打出洞,基本实现零仰坡。

本方案的施工工序转换复杂,存在施工横洞扩挖及联络通道开四隧洞的难点,4个隧洞在空间上相互干扰严重。交叉关系见图6,故在考虑加强衬砌支护的同时,更要考虑4个隧洞开挖顺序的问题。针对这一实际情况,设计给出了详细的开挖方案,在遵循“少扰动、快加固、勤量测、早封闭”的前提下,要求在开挖时确定好各洞的开挖时间差,采取短进尺、浅眼轻药弱爆破,避免由于施工方法不当造成各隧洞间围岩的二次扰动,同时施工过程中加强监控量测和变形分析,并据此及时调整开挖方法和修正支护参数,酌情预留围岩变形量,必要时及时增设临时钢支撑,确保围岩稳定和施工安全。

图6 施工横洞与缆洞、前锚室位置关系图(单位:cm)

2.3.1本段具体的开挖工序

1) 施工横洞扩挖。施工横洞到联络通道过渡段落的扩挖,设计采用由施工横洞斜向开挖至联络通道上台阶,上台阶拉通后,再进行下部的开挖。扩挖方案见图7。

图7 横洞纵向扩挖方案图(单位:cm)

2) 一通转四洞开挖顺序

首先将联络通道施工至终点,待二衬达到设计强度后,进行缆洞1的开挖,缆洞1初期支护完成后,再进行隧道锚前锚室1的开挖支护,最后将上游交叉口作为整体施工二衬。

上游侧交叉口二衬施工完毕后,再镜像进行下游开挖支护,开挖顺序图见图8。

图8 一通转四洞开挖顺序图(单位:cm)

由于4个工作面相互施工的干扰会非常大,故必须严格按照工序图中要求,分部开挖,分部支护,严禁四洞同时开挖。

2.3.2交叉口处施工要点

1) 马头门处为结构受力转换点,做好马头门加固是保证隧道锚洞、缆洞进洞安全的重要措施。

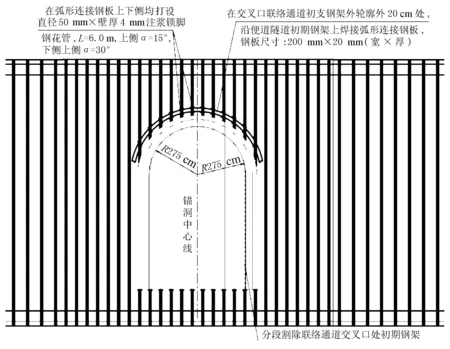

2) 横洞隧道开挖中下台阶完成钢拱架安装后,在交叉口联络通道初支钢架外轮廓外20 cm处,沿隧道初期钢架上及时分段焊接弧形连接钢板,钢板尺寸为200 mm×20 mm(宽×厚),在弧形连接钢板上下侧均打设直径×壁厚=50 mm×4 mm注浆锁脚钢花管,L=6.0 m,上侧α=15°,下侧α=30°。待锁脚锚杆与便道隧道钢架连接牢固后,分段割除交叉口部分便道隧道钢架,采用台阶法向缆洞通道进洞3~5 m(交叉口部位10 m范围内拟采用人工机械等非爆破施工),然后待稳定后继续向前施作隧道,马头门处施工注意要点见图9。

图9 马头门处施工工艺图

3) 马头门破除前,应安装缆洞通道第一榀钢架,打设超前小导管,并使钢架及小导管与便道隧道钢架连接牢靠,然后再破除马头门,破除马头门时必须由上至下进行,破除后连立2榀钢架,以确保开挖安全。

4) 根据监控量测和变形分析,适时施作交叉口便道通道、缆洞隧道二次衬砌。

经过比选,设计最终采用施工横洞辅助进洞方案进行施工,经现场验证,隧道锚在零仰坡开挖的情况下,已经探头出洞,施工横洞进洞的方案取得了较好的环保效果。

3 结语

绿汁江特大桥隧道锚所在地为典型的深切沟谷高陡地形,地形、地质条件复杂,工程建设中贯彻“安全、环保、舒适、和谐”的新型设计理念,以保护生态环境为前提,通过精心勘察设计,成功解决了下列建设难点,保证了工程建设与环境保护的协调发展。

1) 根据隧道锚洞口深切沟谷、高陡地形条件,按造"早进洞、晚出洞"的原则确定隧锚洞的开挖方案 ,尽量减少洞口边仰坡开挖,保护洞口原有地形及自然景观。

2) 在洞口施工场地狭窄陡峭,常规正面进洞方法无法实施的情况下,在进场道路处新增施工便道+横洞从侧向进洞,保证了隧道进洞施工安全可行、经济合理,同时有效地保护了自然环境。

3) 为避免洞口局部掉块,在缆洞反打出洞后,采用倒削竹悬挑式洞门,洞门悬挑部分如同雨棚一样,起到一定的挡碎石作用,同时洞门与周边环境有机融合,有效保护了洞口的自然景观。