前秦对汉族士人的双面性政策及其根源

2021-09-03崔向东

温 昕,崔向东

(渤海大学 历史文化学院,辽宁 锦州 121000)

前秦在十六国时期入主中原,在苻坚时期,前秦在教育、文化等方面都有所变革,中原农耕经济得以恢复。其依靠强大的军事力量,灭前燕、仇池、前凉和代,收复西域,整个中国地区仅东南的东晋与其对峙。公元383年,前秦在“淝水之战”中失利,国力溃散,对此,学界通常将其民族政策作为失败的重要原因,尤其是前秦对汉族士人人才擢用上的失误,成为了其败亡的重要原因之一。蒋福亚在《前秦史》一书中,对于前秦时期汉族士人的任职情况和其对政权所发挥的作用做出了论述,研究表明,汉人官员之位大多不高,所承担的作用不大,而且在选官上也偏重地域性,即枋头旧部以及关东地区。故而其认为,前秦时期存在对汉族士人的包容性不高的问题。在张秀平的《试论十六国时期汉族士族的历史作用》中主要阐述了少数民族豪酋与汉族士族的交往过程,其认为,少数民族政权对待中原文化和士族的态度极大地影响了该民族在中原地区的统治。

从当时前秦治国的背景来看,其对于汉族士人是相对礼遇的,并且提倡儒学、兴办学校、发展工商、汉人议政等。这种选拔官吏和文化政策上的矛盾一定有其历史根源和必然性。笔者认为,前秦汉化程度之高与其在魏晋时期与汉人杂居的程度密切相关,同时,前秦对于汉族豪强的排斥性与氐族的农耕文化根源和氐族地方豪酋统治相关。

一、氐族的发源地及其特殊的农耕文化

1945年夏鼐先生在甘肃临洮县附近发掘出寺洼文化遗存,时间大致为商代晚期到西周中期,据研究,此地区为古代氐族先民的聚居处。[1](P27)据考古发现,寺洼文化的分布区域主要是在今天的甘肃、陕西、四川三省交界处,其为氐族最早发现的地区,即甘肃省白龙江流域和四川省岷江流域以及陕西西部地区。据考古学家的发现,寺洼文化分布区的居民在西周后期居住地出现了从山腰到山脚的一个转变。[2](P140-145)这是由于气候的逐年干旱和寒冷期的到来使得氐族原本居住的丘陵和低山草场退化,山上的植被遭到破坏,畜牧业发展的自然条件逐渐减少,而就此改变生存环境和生产方式对于氐族先民来说,无疑是必然之举。所以其由原本的山上放牧逐渐转变成汇聚于山脚河谷地区,并且由于河谷平原地势平坦,沿河而居,开始从事农耕生产。

秦汉时期,有记载“徒扶风、始平、京兆之氐,出还陇右,著阴平、武都之界。各附本种,反其旧土。”[3](P1530)“武都、阴平之氐尚有一万余落。”[4]略阳也是氐人的重要聚居区。汉代,氐族居住地逐渐划归王朝的行政规划之中——武都郡,其主要范围是今天的甘肃陇南地区,北面接天水,东邻汉中。《史记·西南夷列传》载:“自冉胧似东北,君长以什数,白马最大,皆氏类也。”又有:“白马氐者,武帝元鼎六年开,分广汉西部,合以为武都。”[5]此处的“氐”应该是自冉骤东北以白马为首的十余个大部落的集合。[6](P23-27)冉骤则在今天四川省的眠江上游。从具体方位来看,两汉时期氐族分布的区域主要是在今甘肃的武都、西和、成县、文县,四川的松潘、平武、江油,以及陕西的略阳等地。这一地区是黄土高原的东南角,青藏高原、秦岭山地接壤的地带,地理学上称之为“湿润流水作用地区”,恰好是嘉陵江上源白龙江等河流所经之地,众多的江流基本上呈西北—东南流向。因此,可以说,这一地区在地貌、山川、植被、降雨量、气候等方面,都是独具特色的,它直接影响或决定了生活在这一地区的氐族人。这也是氐族虽与羌族毗邻却早早地进入了农耕生产的根本原因,而氐族有着特殊的地区行政管理方式和土地归属,虽然自上而下的管理模式是参照中原地区的管理,但是氐族地方上的豪酋作为集权力和土地为一体的阶层,宗族性较强且以军事管理方式为主。

到了汉魏时期,氐族迁居于甘肃东南部、四川西北部和陕西西部地区。这里主要是嘉陵江上源的几条河流所经之地,气候适中,水利设施发达,有丘陵、低山、中山地区,适合农耕和畜牧业的共同发展。在建安二十一年,夏侯渊击武都,“收氐谷十余万斛”;建安二十四年,张既“从散关人讨叛氐,收其麦,以给军食”。[7]从这里足见其农耕业的发达,其生产模式是以农耕为主、畜牧业为辅的。

农业发展随之而来的就是定居和聚居,故而氐族的部落组织随之形成并发展,“氐人有王,所以来久矣”,[4]说明了氐族的部落制度和推举首领的方式。如氐族建立的地方政权白马国,“氐人齐钟留,为种类所敬信,威服诸豪。”[5](P2859)氐族以血缘或者地理区划聚集在部族首领的周围,他们的生产组织形式是以农耕生产缴纳物资赋税,战时跟随首领进行战斗,形成了农、军合一的管理体系。而各个部落的首领依各自的领土控制人民,成为了氐族社会中的“酋帅”,这便是氐族的社会管理机制。这种与汉人豪族地主相类似的地方管理机制,一直遗留并发展至前秦时期。由此不难看出,这为日后氐族豪酋和汉族豪族之间对地方上土地的占有和人民管理的矛盾留下了隐患。

二、氐族与汉族的交往情况及其对汉族文化的态度

从思想上来看,加强氐族与中原礼教文化的交融,加强儒家文化为核心的文化建设是从根本上维护前秦统治的稳定和长治久安。在文化的交流和民族的交往过程中所形成的文化意识的共融,使得中原文化呈现多元化和进步的趋势,这一点符合十六国时期各少数民族政权入主中原,民族大融合的时代背景。

前秦在苻坚统治时期,为了顺应形势的要求,其任用汉族士人进行文化、统治思想和治国方略等方面的改革,促进各少数民族学习中原文化,实现前秦的文化礼教的统一,同时也对中原的士人进行拉拢,使他们认同其统治,维护其政权的稳定。正如何兹全先生说:“符坚提倡儒学,一方面是将儒学作为他统治的工具;另一方面也是以汉族的先进文化作为融合各族的工具。”[8]可见,其根本的思想统治的手段就是儒家政治理念和中原的礼教思想,这表明前秦政权领导者对中原文化的重视和汉族传统风俗文化的认可,由此,使得前秦的统治阶层与中原汉族士人在治国理念上逐渐合流。当然,这种交流多存在于氐族贵族和汉族士人的正统思想的统一。

前秦在苻坚当政之时,将文化教育的改革作为先导,兴办太学,将公卿贵族之子收入学校,使得氐族的贵族子弟自幼便可以接受儒家的思想。除此之外,除氐族人之外,各族人民都可以在太学中接受教育,这是前秦政权将中原的儒家文化作为治国理政思想的核心表现,这充分体现了氐族对于中原汉文化的认同和民族思想上的包容与学习。其后,苻坚进一步推广儒学教育:“中外四禁二卫四军长上将士,皆令修学。课后宫,置典学,立内司授于掖庭,选阉人及女隶聪识者,置博士以授经。”[9](P2885)还设教武堂,将阴阳兵法传授给各级的将领,将武人也纳入汉学的教育体系中。苻坚还把儒学教育与任官选职结合起来,并以此来激励少数民族官员对儒家文化的学习和认识。符坚不仅将儒家文化与本民族的文化相结合,更通过学习儒家思想来加强对中原地区人民,尤其是汉族人民的控制,使中原各族人民增加了对前秦政权的认同感。对于符坚以及其他氐族来说,儒家文化的伦理观作为其加强统治的思想武器,再将儒家思想中的纲常名教进一步强化和学习,君臣思想就会进一步深入各族官僚的心中,使其为前秦政权服务。而这一举措,也是前秦政权致力于大力发展汉文化教育的重要原因。

但是,从实际的选官和入仕的人员构成上来看,汉族士人在前秦的政治统治中可以参与的部门和数量十分有限。这就造成了思想文化的建制和官吏选择上的分离。

三、十六国时期汉族士人的入仕情况

在十六国时期,少数民族入主中原成为统治者,这对于留在北方的汉族士人来说不仅要面对地方割据政权互相争夺的混乱之景,还要面对北方少数民族的入侵带来的文化、思想和统治方式上的巨大差异。在这种情况下,汉族士大夫或是固守成规,以“夷夏之辨”作为标准,固守豪族坞堡在地方上与民族地方政权对抗;或是将此变革作为晋升的转机,尤其是门第不算高的汉族士人,在个人的理想、家族的利益和生存所迫等多种因素的交织下,积极入仕于少数民族地方政权中,意图将自己的学识和才华为新的政权服务。在入仕少数民族政权的汉族士人中,有不少积极为官辅助新政权的例子,如后赵张宾,“及永嘉大乱,石勒为刘元海辅汉将军……乃提见军门,大呼请见,石勒亦谓之奇也。”[10]可见张宾就是“良士择主而栖”。再如前秦的王猛,“苻坚将有大志,闻猛名,遣吕婆楼招之,一见便若平生。”[11]王猛之所以选择前秦的苻坚政权而不是恒温的招揽,主要是由于他对实现理想抱负的想法,即在少数民族政权中同样能够实现其目标。从他的身上可以看出,这一时期胡汉种族的差异并没有使一些汉族士大夫“学经入仕”的追求磨灭,而是将中原文化礼教继续传承并发展到各民族政权中,作为他们的新追求和积极入仕的目标。鉴于此,一大批有“致事”理想的汉族士人积极寻求其在少数民族政权里的一席之地。

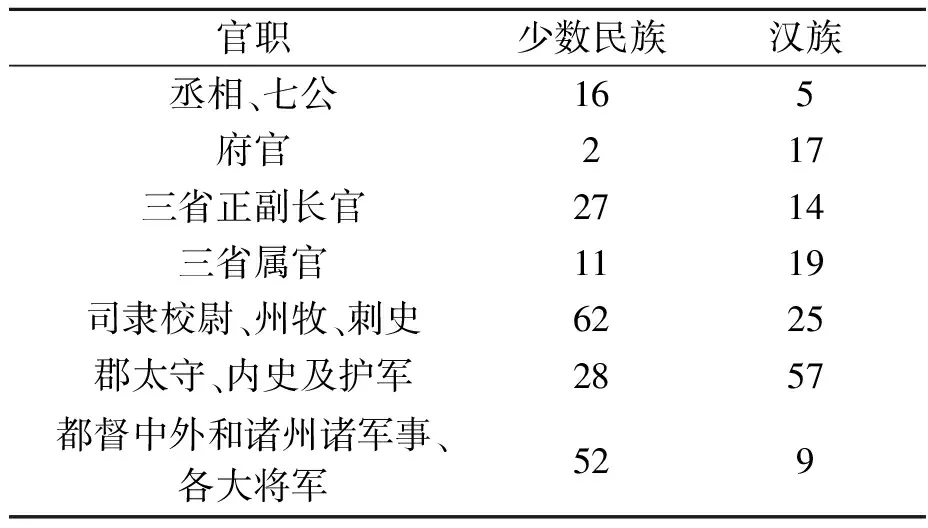

但是,根据史料的记载,在前秦政权中担任职务的汉族士人并不多,尤其是处于重要或者握有实权的更少。据统计,从总体的官吏民族成分来看,前秦政权的少数民族官僚远远多于汉人:少数民族官员占总数的76%,而汉族士人仅占24%。其中,除却苻氏宗族,基本上以氐羌族为主,如南安羌酋雷弱儿、氐酋毛贵和仇池氐杨氏等人。下表是对前秦政权中位列中央及地方主要管理官吏的人数统计:

表1 前秦政权中位列中央及地方主要管理官吏人数统计表

此外,当时的苻氏宗族并没有掌握太大的权力,因为此时的苻氏王族势力还不够强大,还需要与各地的酋豪联合维护其统治;另外,氐族社会的地方组织结构以各地的豪酋为基础,他们掌握了地方上的许多土地、人民和财富,这一点与东汉时期汉族豪强相似,其对于经济和基层社会构成了基础性的作用,影响着国家的基层治理和土地、户籍的分配。

从整体来看,前秦政府中的府官较少,且汉族官僚占了绝大多数。实际上,这些汉族府官地位较低,没有具体的事务掌管。而与之相反的是,梁安和鱼遵等少数民族官员却逐渐在前秦的后期成为了中央政权的中流砥柱。可见,汉族士人虽然文化素养较高,实际能掌握的权力相对较小。这也反映了前秦政权对汉族士人,尤其是汉人在地方的豪强势力的防备与排斥。

将其官员的任用情况与十六国时期其他地方民族政权比较,尤其是在中央的决策权力和军队统帅的官职上,苻坚朝的汉族官员比其他政权都要少。其中,前秦政权的州牧刺史中少数民族官员的比例大大超过汉族士人,各氐羌酋豪在中央权力的分配上也占据绝对的优势,如武都氐族窦氏、仇池氐族杨氏、新平氐族王氏、南安羌赵氏,等等。除了苻氏宗族外,这些地方大权基本上都集中于这些家族手中,这与其他少数民族政权中地方行政基本由汉人大族管理的情况大为不同。而且汉族士人即使掌管地方的州郡,被任命为刺史,这些州郡通常也没有重要的军事地位,比如河州、平州等地。

相比之下,前秦政权的核心职务中少数民族官员和汉族官员的数量也差异明显,据统计,少数民族官僚出任较为核心部门的总体人数达到约66%之多,并且在决策权方面均是由氐族贵族所掌控,尤其集中于苻氏皇族和略阳氐族梁氏家族中。[12]在苻坚当政时期,虽然对汉族士人入仕的政策放宽,但是汉族人中只有王猛一人受到了重用,其他则无法触及政权中心。在对国家军事的管控方面,苻坚虽重用王猛,但也对王猛多有提防,而对少数民族的上层人士在为官和权力上给予得更多。所以,在看待苻坚时期汉族士人所处的地位和汉文化、儒学礼教所处的地位时,不能一概而论,单一否定或是肯定某个方面。前秦政权对于文化和儒学上的推崇与对待汉族士人行政上的排斥是一个复杂而又统一的现象。

四、前秦政权对待汉文化和士族态度双面性的原因探讨

学界普遍认为,前秦国家推行的是氐族本位的政策,其实质是实行对其他民族的监控与驱役。而从地方行政管理的角度来看,通过前文中对氐族农耕文化的研究,可以看出,氐族各部族主要是由氐族豪酋掌握地方的军政权力,而苻氏的前秦政权更是由苻氏贵族和各部的豪酋共同建立的,这种自下而上的管理模式就如同东汉豪族田庄和东汉统治者的管理模式相似,豪族在地方上形成统治并参与到政权中来,东汉皇室则通过将各地豪强收拢入官府部门实现对全国的统治。那么,前秦的氐族豪酋作为其农耕社会中地方土地的占有者和行政管理者,必然与汉人世家对地方上的控制产生矛盾。为了维护其统治,前秦政权必然会将地方的行政权力归入氐族地方豪酋的手中,从而在一定程度上打压汉族豪强势力。笔者认为,这个政策的根源性在于氐族农耕文化的发展特殊性,而非是学界一直强调的氐族民族政策对汉人的排挤与狭隘的民族保护主义因素。

这一点,从前秦统治者对汉人州牧刺史张平的事例中就可以探得其政策实施的原因和具体办法。据《资治通鉴》记载,张平在后赵时期建立了属于自己的独立武装,之后势力范围不断扩大,成为威胁中央政权的地方武装割据势力。[13]可见,这一时期,留守中原的豪强地主通过依附于各地的民族政权,进一步维护宗族在乡里的各项权益,实施其在土地资源、农耕人口和地方管理上的占有权,这些豪强地主被民族政权委任为地方的官吏或是加入政权中央的管理体系中,帮助其维护统治的稳定和对外扩张的经济保证。但这种措施,势必会导致汉人豪强和少数民族地方豪酋在土地、人口等方面的争夺和冲突。前秦作为原有的农耕政权,其对汉族豪强多采取监视和限制,《资治通鉴》记载:“坚以诸氐种类繁兹,分三原、九峻、武都、汧、雍氐十五万户,使诸宗亲各领之,散居方镇。”[13]这种将宗族成员划分领地进行管理的行为,既是对各地汉族豪强的震慑和监视,又是对其统治阶层的根本利益的维护。但这一措施容易致使地方势力分散,出现分裂的隐患,而且被其迁徙到关东地区的各族人民远远超过了氐族人,这样失衡人口比例更会加深其政权的不稳定。这里与本文主要探讨的问题关系不大,故不做深入探讨。

十六国时期,中原地区的世家大族保持了东汉时期世家豪族的特点,即以儒学继世,经学入仕;聚族而居,在地方以坞堡为守,具有强大的宗族势力以及广阔的社会基础和土地资源。在永嘉之乱后,北方原有的地方行政管理体系遭到破坏,而新的、统一的统治政权没有完全建立,各民族地方割据政权纷纷建立、互相争斗,地方豪强为了自保,纷纷结合宗族乡里,结坞筑垒,自为一体,并逐渐发展成为当时最基层的社会组织,同样也是立于地方的独立的武装力量。由此可见,豪族的坞堡在统一的政权之下,对于中央对地方的控制造成了很大程度的障碍,这是前秦统治者对于汉族地方豪强打压的根源所在。

与此相对应的,前秦对于儒家学说的推崇和汉民族文化的吸收,却十分突出。原因如下:其一,从政权的建立者——氐族苻氏家族来看,在三国曹魏时期就徙居略阳临渭,“世为西戎酋长”,他们与汉民族的接触较早,对于文化和教育都以汉族为榜样,他们对汉文化和中原的礼教风俗熟悉的程度很高,本身的文化水平也相当高。正如陈寅恪先生说过,“氐人汉文化水准之高,在五胡中鲜与能比。”据史料中记载,苻健“垂心政事,优礼耆老,修尚儒学,而关右称来苏焉”,[14]而到了苻坚,“博学多才艺,有经济大志,要结英豪,以图纬世之宜”,[9]苻坚的弟弟苻融“聪辨明慧,下笔成章,至于谈玄论道,虽道安无以出之”,[9]苻朗“耽玩经籍,手不释卷,每谈虚语玄,不觉日之将夕”。[11]可见,前秦统治者苻氏家族,在中原汉文化和治理体系方面的素养都很高,其对儒学文化的包容、学习态度也十分积极。其二,前秦为了巩固在中原一带的统治,需要中原汉族人民尤其是掌握知识文化的士人阶层的认可,这样通过民族的交往交流,实现中原各民族的交融,使其政权占据文化领导地位。这种出于政治目的的文化认同,既成功拉拢了位于黄河流域的汉族士人的支持,又体现了其制度的包容性,从而得到该地区汉人民众的接受。所以,前秦政权对于汉族文化和代表儒家文化的豪族世家十分重视和推崇。这与前秦在官吏选拔和政权掌握上对于汉族士人的排挤是不矛盾的,反而这种文化上的提高和重视正是为了缓解与汉族士人在政权利益分配上的矛盾,两者相结合下,构成前秦政权独有的社会二元发展机制。

综上所述,前秦对待中原地区汉文化和汉族士人的重视程度呈现明显的两面性,造成这种状况最主要的原因是,苻秦政权的建立者氐族在文化上与中原汉文化交流较多较早,以及其是以地方上的氐族豪酋为社会管理基础的农耕民族政权的特性。除了皇族苻氏,其他的氐族贵族在中原汉文化的学习和交流上水平都较高,如略阳氐族梁氏等。一大批的少数民族官员把持着苻秦政权的军政大权,且都对汉文化和中原的礼教、管理体系十分熟悉并精于运用;而在民间,氐族与汉民族的普通百姓的交往也十分频繁,所以对待中原的教育、文化乃至官吏的选拔,前秦政权对其的吸收和运用十分突出。但是,由于其进入农耕的时间较早,社会管理以本民族的地方豪酋为基础,实行兵农结合的管理方式,其对汉族豪强在地方上的土地控制和人民的管理排斥性也最大。所以,为了保持其统治的稳定,尽管他们推崇儒学,但却不会重用汉族士人。与此同时,前秦对于中原文化的认同和思想、教化的学习与改革,从深层次上体现着前秦统治者将氐族作为整个华夏民族的一部分,其主动融入华夏文明中,并且积极统一中原甚至追求整个华夏民族的大一统,这一点对于整个中华民族的形成具有积极的促进作用。