村落记忆中的“建构”与“增值”*①

——房干村村名“ 阐释”的个案分析

2021-09-02卢国华

卢国华

(山东青年政治学院 文化传播学院,山东 济南,250010 )

一、问题的提出

2019年年初,习近平同志在北京老城前门东区看望慰问基层干部群众时曾提出:“让城市留住记忆,让人们记住乡愁。”(1)《向广大干部群众致以美好的新春祝福 祝各族人民幸福安康 祝伟大祖国繁荣吉祥》,《人民日报》2019年2月2日。对于“乡愁”的内涵,习近平同志在2015年1月到云南洱海边的大理市湾桥镇古生村考察时,就作过这样的表述:“留得住绿水青山,记得住乡愁。什么是乡愁?乡愁就是你离开这个地方会想念的。”(2)董颖:《习近平总书记的别样乡愁》,《中华儿女》2015年第8期。这个表述至少包括两层含义:一是乡愁是人们对故乡的历史和生活经验的记忆再现;二是这种关于故乡的记忆,既包括事实记忆,也包括人们投射到事实中的情感记忆。事实上,“乡愁”这个词语本身,强调的就是人们对故乡的一种深切眷恋,是被情感浸染的记忆。

习近平同志的这一阐述给实施乡村振兴战略背景下的乡村记忆研究带来重要启发。已有研究成果更多地关注以事实记忆为对象的乡村记忆的历史与现实之间的逻辑关联,而对人们在事实记忆中所投射的情感信息及其影响关注不多。在既有的研究中,民俗学者关于村落记忆、个人叙事的研究更为深入。刁统菊的《感受、入户与个体故事:对民俗学田野伦理的思考》(3)刁统菊:《感受、入户与个体故事:对民俗学田野伦理的思考》,《民俗研究》2020年第2期。、毛晓帅的《个人叙事选择与集体记忆建构——基于北京D村花钹会的田野调查》(4)毛晓帅:《个人叙事选择与集体记忆建构——基于北京D村花钹会的田野调查》,《民间文化论坛》2020年第5期。、房静静的《中国传统村落的记忆隐喻及嬗变》(5)房静静:《中国传统村落的记忆隐喻及嬗变》,《湖南社会科学》2020年第4期。、刘先福的《个人叙事与地方传统:努尔哈赤传说的文本研究》(6)刘先福:《个人叙事与地方传统:努尔哈赤传说的文本研究》,北京:中国社会科学出版社,2019年。等文章,在调整民俗学研究范式的同时,进一步重视田野调查,更重视站在村落和村民立场上,对村落记忆的发生和变迁机制、村落记忆的生产过程进行具体细致的剖析和探究。对此,有学者曾经分析道: “在村落调查中,经常会有这样的困惑:为什么历史上的某一事件,会频繁地被村民谈及,还被附加上了许多新的创造?有些离‘真相’越来越远的表述,为什么反倒持续成为村民话题的中心并发生现实效用,而‘真相’本身反倒显得不那么重要了?”(7)张士闪:《当代村落民俗志书写中学者与民众的视域融合》,《民俗研究》2019年第1期。我们在进行关于村落记忆的调查实践中,也发现了村民集体记忆中存在着与事实和史实不相符、却被村民确认的现象。实际上,村民记忆既是一个客观史实折射到人们头脑的过程,也是一个由村民的主观情感主动选择并凸现于人们头脑的过程。换言之,村落记忆是一个由村民主动建构其价值与意义的过程,正是在这一不断的建构过程中,村落记忆的文化内涵得到了不断的增值。那么,在村落记忆中的“建构”与“增值”的过程中,“民心”和“村民感受”起到了怎样的作用、满足了村民怎样的心理和情感需求?下面,我们结合房干村村名“阐释”加以分析。

二、房干村村名里的“建构”与“增值”

房干村是山东省济南市莱芜区大王庄镇的一个行政村。关于房干村村名的含义,村民们有自己的解释。

村民们说房干村原来叫房屋峪,平时人们口头上说是“房屋子峪”。因为村子在山峪中,道路不通,交通闭塞,村民进出村子要辗转绕行十几里山路,村子好像是在一个小屋子里,所以叫房屋峪;也有村民说,家里老人曾经提到,最初是几十户村民住在一个小山的南面,这个小山叫房屋子岭,所以村子就叫房屋峪。这些都解释了村名中“房”字的来源。(8)相关说法来自村民访谈。访问对象:房干村村民韩汝水。

对于“干”字,村民们说是“八路军干部”的意思。说抗日战争时期,八路军干部在村子里开展过工作。这种说法也得到了官方资料和记录的确认。(9)见《莱芜市红色记忆教育基地房干教学点讲解材料》档案记录。莱芜山区确实有着光荣的革命历史。在抗日战争和解放战争时期,这里是重要的革命根据地,也是根据地的指挥中心。泰安地委、莱芜县委、渤海司令部等机关都在此驻扎过。各类兵工厂、野战军医院、军被服厂等隐蔽在这里的山中,为部队制造、供应大量军需物资。抗日战争时期,莱芜、章丘南部、博山西部、新泰北部、泰安西部和历城东南部曾被整体划为莱北县、莱东县和新甫县,这就是莱芜抗战史上的“三县分治”。当时,莱北县县委驻地就在这一带山峪中,莱北县委和四支队曾长期工作、战斗在这里。附近的富家庄村是莱北县和四支队的工作机关驻地,官正村是当时鲁中地区最大的兵工厂所在地,而房干村就是当时的战地医院、军需仓库、部队干部养伤的地方。这几个村是莱芜抗战最困难时期整个鲁中地区保存下来的为数极少的根据地之一。(10)张兆清主编:《村庄》,北京:新华出版社,2003年,第33-34页。

因此,在村民的记忆里,房干村村名的内涵是:“房”字延续了村子原名房屋峪(房屋岭)的特征,而“干”字则被解释为“抗战部队干部”的意义。房干村村名,既包含了村落的地理地形特征,更包含了村庄的革命历史内涵。

1989年5月,由莱芜地名办公室监制,房干村村民委员会正式立碑,碑文刻记:“房干,清朝道光年间韩姓迁此,崔姓早居,始建村无考,因址在山峪中,曾名房屋岭,抗日战争时期常有中共干部在此开展工作,改称房干,盛产生姜。”此后,村碑一直在村口矗立。村碑和村民一起向来到这里的人们“讲述”他们的红色历史记忆。

村碑的设立,意味着无论是在官方话语中,还是在村民的共同记忆中,都正式确认了房干村村名的革命历史意涵。

房干村村碑正面

房干村村碑背面

随着房干村经济发展特别是旅游产业的兴盛,“房干”两个字所包含的革命历史意涵和红色记忆,已经成为社会公共记忆。在政府网站、媒体报道以及多种公开出版的书刊中,凡涉及房干村名来历的内容均采用此说法。如张兆清主编的《村庄》中就有记录:“据《韩氏谱》记载,清道光年间韩姓迁此,崔姓早居,因址在山峪中,曾名房屋峪。抗日战争时期,时有中共干部驻此开展工作,后改称房干”。(11)张兆清主编:《村庄》,北京:新华出版社,2003年,第33页。

对于这一说法的来源和依据,目前可查到的最早的文字记录是在1980年的地名卡片上。在1980年莱芜市建立地名卡片时,房干村地名卡片上有明确记录。

左下图这份档案中保存了上游公社各村的地名卡片。右下图为房干村地名卡片:

上游公社地名档案

房干村地名卡片(一)

房干村地名卡片(二)

卡片主要信息:山东省莱芜县上游公社房干村,地理位置处于北纬36度25分东经117度26分。本村概况:本村共有人口143户565人,主产小麦、玉米、花生。

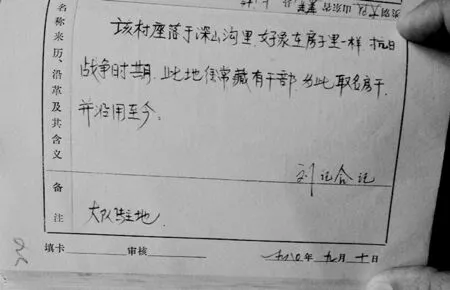

卡片背面清楚地记录了村名的由来:

该村座落于深山沟里,好象在房子里一样。抗日战争时期,此地经常藏有干部,为此取名房干,并沿用至今。

地名卡片登记时间为1980年9月10日,登记人为刘记合(12)刘记合时任房干村会计。。

但当我们进一步查阅史志材料时发现,这个已经被确认的村落记忆有可能是村民基于某一历史史实建构起来的。

查阅莱芜旧志,在各版旧志(13)现有明嘉靖版,清康熙、光绪、宣统版,民国续修莱芜县志等五种旧志,均已查阅。的乡里建制中均未查到房干村。但在清宣统年间的莱芜县志图考莱芜县北段分图里,清晰地标有“方干”地名,图中所示地理位置与今天的房干村位置非常接近。

清宣统年间莱芜县总图

清宣统年间莱芜县北段分图

清宣统年间莱芜县北段分图细部方干地理位置图

民国续修莱芜县志中方干地理位置图

据莱芜旧志图考中的地名标记,特别是宣统时期莱芜县北段分图中“方干”的地理位置所示,虽然不能确定当时即有“方干”村(乡里建制中没有方干村这一名称),但参照图中“方干”周围安子湾、富家庄、黑山等地名及其位置,至少可以确定:现在房干村所在地,晚清时期就存在“方干”这个地名称谓。

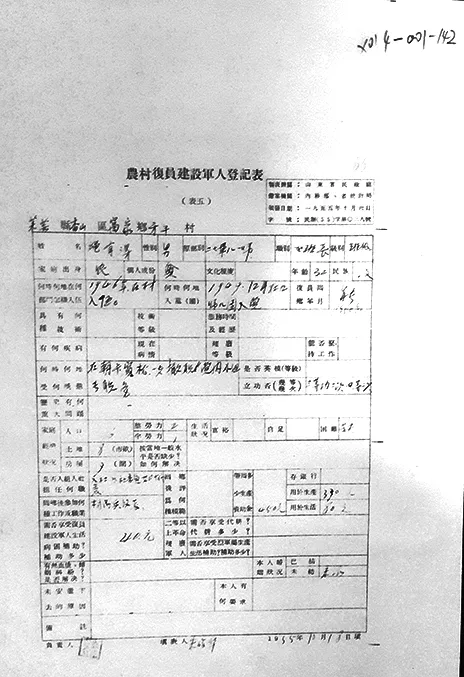

事实上,直到1955年的政府文件中,在与房干村有关的工作中,仍然在使用“方干”或“方幹”的写法。比如1955年的《农村复员建设军人登记表》和《农村烈属军属登记表》中都把房干村写为“莱芜县香山区富家乡方干村”或“莱芜县香山区富家乡方幹村”。

根据这些史料记录,志书中的“方干”与现在的“房干”极有可能存在关联。如果“方干”就是现在的“房干”,房干村名中“干”字的理解就应该有其他的意义内涵。

一村之名是村民集体的共享信息,它承载着村庄的历史和村民的生活经历,是村落集体记忆的重要组成部分。作为一种集体记忆符号,它不仅是形成和保持集体共同意识的基础,也是村庄成员自我认同的关键。

1955年《农村复员建设军人登记表》

1955年《农村烈属军属登记表》

那么,房干村村民是在怎样的情况下把“干”字的内涵与那段“抗战时期的历史记忆”关联起来的?这一关联是村民基于历史史实的偶然联想还是自觉建构?这种建构起来的认知怎样获得了文化上的增值,并由此成为村民的集体记忆呢?

三、被激活的历史记忆

我们在梳理房干村历史时发现,这一建构的认知从形成到确认的过程,与该村的两段重要历史记忆有关。

村民把村名中的“干”字解释为“八路军干部”,是把“干”字的内涵与房干村在抗战时期的历史记忆联系了起来。

房干村抗战时期的历史不仅能在村庄留存的资料中找到记录,更具体地存在于村民个人的生命记忆里,虽然两者对这段历史的陈述角度和所使用的表达方式有很大不同。

在村里留存的自撰村史中,有这样的记录:

日本帝国主义对我国的侵略是极其野蛮的。这次战争在人们的心中打下了深深的烙印。正是由于惨绝人寰的战争,才使我国人民陷入了苦难的深渊。在中国共产党的英明领导下,我国人民与日本帝国主义、国民党反动派展开了英勇顽强、艰苦卓绝的斗争,抗日的烽火燃遍了全中国。在党的领导下,我村群众竭尽全力支援军队。仅我们这个小山村,就曾有人民军队的医院、《泰山时报》印刷所、兵工厂,群众积极为部队传送情报,运送伤病员。为此,敌人把我村人民群众看成了眼中钉、肉中刺,恨之入骨。于1941年对我村实行了野兽般灭绝人性的报复,至使我村几百间房屋一片火海,全村成了一片废墟。从此,我村好象一场大病之后的病人一样,极其虚弱,当时的情况真是使人不忍目睹,要住无住,要吃无吃,连件换洗的衣服都没有。然而敌人的报复不但没有把群众吓住,而是恰恰相反,更激起了群众的抗日热情。(14)摘自房干村自撰村史。该文约成文于20世纪80年代末90年代初。

在村民的记忆里,对这段历史的描述更为具体可感:

1942年11月,汉奸刘金水(大王庄区冯家庄村人,平时假装卖茶叶,暗地里为日军通风报信,为祸乡里。1943年冬,在安子湾被枪毙)带领日军扫荡王石门村,回程中经过房干村,对房干村实施了惨无人道的“烧杀抢”三光政策。房干村被大火连续烧了三天三夜,百姓的草屋、粮食全部被烧光。当时日军要找出房干村村长,用残忍的手段对村民拷打折磨。村民韩信东被日军用煎饼糊子灌饱,又用水缸压出来,多次被折磨到昏死过去,再被用凉水浇醒,但他没有向日军说出一个字。村民刘传仁被日军用棍子打得皮开肉绽,也没有向日军透露任何信息。(15)张兆清主编:《村庄》,北京:新华出版社,2003年,第34页。

前一段文字,是村里的“文化人”对本村历史的总结,努力把本村在抗战时期的历史放在官方的宏大历史话语体系中进行注释、评价和定位,赋予本村的抗战历史以革命性的时代和历史价值。后一段文字的内容则更多是村民个人的生命记忆,记录了村民在那段历史中具体可感的生命体验、痛苦感受和抗争意志。

这些源自村民本身的资料,一方面显示出村庄曾经真实经历的抗战历史深深保存在村民的记忆中,另一方面也说明了村民们正在把这段历史从自身的记忆中凸显出来,并对这些记忆进行整理和评价,运用于他们的现实需要中。

如果我们再进一步回溯村庄的历史,会发现房干村的抗战记忆之所以在村民的脑海中被唤醒、激活并不断加以强化,是因为还与村子的另一段历史密切相关。这段历史发生在20世纪70年代。

20世纪70年代以前,房干村是一个环境闭塞、自然条件恶劣、生活贫困、村民心态混乱、生活失望的小山村。村民自述:

俺是个纯山区大队。全大队五个生产队,一百三十五户,五百六十五口人。集体耕地面积四百八十三亩,荒山三千亩。一九七一年前,俺大队还是一个吃粮靠统销,花钱靠救济,生产靠贷款的穷单位。(16)摘自《在全社畜牧会上的发言》,文件现存莱芜档案馆《中共上游公社委员会关于春季生产、生产责任制的调查和畜牧业生产典型材料》(1981.2.19-1981.8.19),全宗号Y066,目录号002,卷号046。

还有更具体的描述:

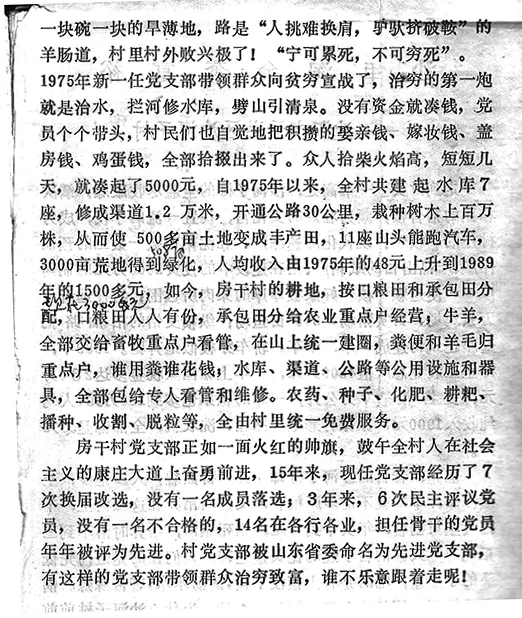

山是和尚头,沟是石头沟,水旱灾害多,十年九不收”。全大队四百多亩耕地,就有大小三千八百多块,分别挂在二十多条山梁上,揣在十几条山沟里。人们把山当成了甩不掉的包袱。经济落后,怨山;生活贫困,怨山;交通闭塞,怨山;文化不高,也怨山。治穷致富成为人们的迫切愿望。

一九七二年以来,大队党支部带领群众,克服无所作为的懒汉懦夫世界观,发扬愚公移山的精神,豁出去,拼命干,大搞了以治水改土修路为中心的农田基本建设。几年来,共建水库增坝五座,蓄水三十三万方;垒砌石渠五千米,架起了长五十米,高五米的跨河渡槽一座;劈山凿岭,开出了通往外村队公路一条,长五华里,修环山路、营林路四条,总长二十五华里;改河棚沟造地六十亩,深翻整平土地三百亩,总搬动土石三十七万多方,投工二十二万一千个。改变了生产条件。从七五年开始,结束了吃统销粮的历史,并对国家有了贡献。成为农业生产的先进单位。(17)摘自《艰苦创业,努力改变生产条件》,文件现存莱芜档案馆《中共上游公社委员会关于学习生产、大包干、分配统计、抗旱防汛工作的意见、规定》(1982.6—1982.12.24),全宗号Y066,目录号001,卷号282。

这是房干村村民完全依靠自己的力量,在艰苦环境和条件下进行农田基本建设,付出了难以想象的艰辛劳动和努力,就此改变村庄命运的一段历史。对那一代房干村人来说,这些劈山开路、建库修田的成果数据背后,是他们刻骨铭心的生命体验和难忘经历。(18)关于20世纪70年代艰苦奋斗这段历史,直到现在仍然是房干村村民们常向人讲述的集体记忆。房干村时至今日的一切生活生产方式和取得的成就,几乎全部建立在这一段全村人艰苦奋斗历史的基础之上。房干村也就从这个时候开始,在之后的每一个历史阶段,一直都是莱芜地方农村建设和发展的先进和标杆。

《人民日报》1990年12月13日

20世纪70年代末,“七九年粮食亩产由七一年的二百多斤提高到一千八百多斤,社员口粮达到700斤,成为上游公社粮食生产的先进单位”。(19)摘自《在全社畜牧会上的发言》,文件现存莱芜档案馆《中共上游公社委员会关于春季生产、生产责任制的调查和畜牧业生产典型材料》(1981.2.19—1981.8.19);全宗号Y066,目录号002,卷号046。

20世纪80年代末90年代初,房干村更成为闻名全国的先进村,与华西村等典型模范村齐名。这一时期是房干村的巅峰阶段。房干村的发展和成就备受政府和传媒的重视,大量关于房干村的新闻、故事、访谈和影像在各级各类媒体上传播,产生了极大的社会影响。

20世纪90年代末21世纪初,房干村仍然走在地方农村建设和发展的前列,较早地利用自身在20世纪70年代就打下基础的环境优势和资源优势发展旅游产业,并取得成功,赢得了“中华生态第一村”的美名。

在房干村不断取得成就的过程中,村民们关于20世纪70年代“开山铺路、建库修田”的集体记忆被人们以各种形式反复叙说,并通过行政体系或传媒融入到官方话语和社会公共话语体系中,成为社会的共同记忆。

与此同时,房干村抗战时期的历史记忆,也在这个过程中被连带着激活。因为无论是政府还是传媒,在阐释房干村历史的时候,都把这两者紧密地联系起来。把房干村的抗战历史当作房干村20世纪70年代艰苦奋斗历史的精神源头,后者正是前者的精神传承。

房干村地处崇山峻岭之中,人称莱芜的西伯利亚。它原名房屋峪,有500多人口。抗战期间,这里曾是泰安地区行署、莱北县委、野战医院等机关所在地,许多军地干部曾在这里战斗。人们为了纪念这段光辉的日子,把村名易为‘房干’,先辈的熏陶、革命传统的影响,使这个村有着被四邻八乡称誉的风尚。(20)王德本、赵家栋、陈晓东:《村风、村志、村魂》,《泰安日报》1990年6月28日。

房干村有两段重要历史:战争时期的革命历史和20世纪70年代艰苦奋斗的历史。后者带动和激活了前者,在后来的文化阐释中,前者又引领并深化了后者的意义和价值。这两段历史,架构、塑造起房干村的整体形象:具有红色革命历史传统的老区贫困村庄,通过全村人的自力更生、艰苦奋斗,成长为社会主义新农村建设的榜样和典范。“房干村”这个名字,就此被赋予了这样的意义和内涵,并成为房干村后续发展最重要的文化资源。

20世纪70年代末以后,在艰苦奋斗取得初步成果后,凭借这一历史文化资源和形象定位,房干村获得了更多发展所需要的资源和支持,从而取得了更多成绩,这些成绩又反过来丰富了房干村文化资源的价值和意义,提升了房干村的形象和影响力,这种机制持续产生了正向循环的效果。而“房干村”这个名字和它所包含的价值和意义,也在这个过程中逐渐成为村民们的确切记忆。

四、从“建构”到意义的生成

村落记忆中的“建构”与意义的生成,恰是历史自然演进与村民文化选择相互融合的过程。把村名中的“干”字解释为“八路军干部”,不管其最初的动机是来自于村民个人的望文生义还是自觉的文化建构,但就其结果来看,村民与政府把房干村赋予了“革命”的元素,恰好隐含了村落记忆中的一种普遍规律,即村落记忆犹如一条流动的长河,其文化意蕴是人们在自觉或不自觉的建构过程中得以确立起来的。

最早把两者联系起来的正式记录是1980年的地名卡片。填写地名卡片的是时任房干村会计的刘记合。刘记合当时是在怎样的情况之下把这段文字填入地名卡片,现在无法得知,但显然写下这段文字并没有经历求证和确认的过程。能够从中揣摩出的是,在刘记合(或者向刘记合提供这种说法的村民)的意识中,之所以能把“干”字与“八路军干部”看似偶然却又如此自然地联系起来,是因为他下意识地认为,在20世纪70年代之前的历史上,抗战历史是房干村最重要、最值得提起的历史记忆。

村民刘记合自己应该没有想到,这个关于村名来源的偶然联想,已经把村子两段最重要的历史连接起来。因为此时的“房干村”已经开始被赋予新的价值和意义。这是在1980年,房干村这个名字已经开始与“先进村”、与20世纪70年代艰苦奋斗得到的成果联系在一起了。村名本身包含抗战历史的革命传统,眼前又增添了20世纪70年代艰苦奋斗的榜样内涵,“房干”村名因为此时的这一连接生成了新的意义。1980年地名卡片上的这一记载为后来的人们阐释、解读和评价房干村发展历史,准备了最顺理成章的文化符号和最具说服力的证据。

村民刘记合更没有想到,这个偶然联想已经生成的新的历史记忆,能够让房干村最重要的两段历史以及它们所包含的文化意义更有效地延续下去,并将对房干村以后的历史产生深远影响。

这个新的历史记忆在获得了凸显之后,便成为村民们最重要、最有价值的集体记忆。赵世瑜在比较历史学研究和人类学研究的区别时说:“人类学者一向比社会学者和历史学者对于历史意义的重要性更为敏感,和‘什么事实际上发生过’同样重要的,是‘人们以为发生过什么样的事’,以及他们视它有多么重要。”(21)赵世瑜:《小历史与大历史》,北京:北京大学出版社,2017年,第154页。这段话虽然说的是人类学研究与社会学、历史学研究的不同之处,但也有助于我们理解村落记忆的生成和延续的机制,这可能也是房干村村民把村名中的“干”字解释为“八路军干部”的内在逻辑。在村民那里,查证“干”字是否真的是“八路军干部”的意思虽然也很重要,但他们更愿意选择相信“干”字就是“八路军干部”的意思,而且他们特别看重这个意义,愿意把它刻在村碑上永久确认。这表明,“八路军干部”作为一种革命符号,不再是字面的意义,而是已经转化为村民推崇的文化符号,这在某种程度上诠释了“八路军干部”作为革命的先进文化符号,已经获得了民间的认同与推崇。

在乡村社会,个人的偶然行为有可能成为整个村落记忆重构和延续的重要契机,但“人们对于自身历史的记忆不仅是一种社会的建构,而且是出于他们面临具体的生活境遇时的需求”(22)赵世瑜:《小历史与大历史》,北京:北京大学出版社,2017年,第160页。。

“我们所记得的过去,是为了现实所重建的过去。”(23)王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,中国台北:允晨文化实业股份有限公司,1997年,第56页。对房干村村名的含义,从个人的解释到成为村落记忆的过程,其实是房干村村民根据自身的现实需要建构村落历史记忆并力求转化为社会公共记忆的过程。这其中最核心的推动力量,是村民“过上好日子”的朴素而强烈的现实愿望。

与当地其他村庄相比,20世纪70年代前的房干村最为贫穷落后。“过上好日子”的求生本能让他们迫切想改变现状,这种愿望的强烈程度,可以用他们愿意付出的代价来衡量。

与其苦熬,不如苦干。苦干的第一件事,就是修水库。请来一位技术员一计算需要投资10000元,三年时间才能完成。房干不能扎住脖子等三年。他们决定自己豁上了。没有钱,发动大家集资。韩增旗变卖了家中值钱的家具和妻子随嫁的木箱子,交上了第一份集资款;绳友文跑到百里外的城里卖了一千毫升血,凑足了全家的集资款;有的村民卖了老人的寿板;有的连孩子抓蝎子卖的成分的钱也交上了……(24)菱子:《房干人、房干精神、房干景致》,《中国青年报》2002年4月23日。

这样再咋治?必须得干这个水库,那时候不叫集资叫凑钱,凑钱干,要不咋办?就是别管是啥东西,木头也好,别管啥也好,只要是值钱的,能卖点钱的,我自己的家属娘家陪送的柜,俺给父母准备的寿材板都卖了,卖了凑上;有些人那点棉花也卖了,想着盖房找媳妇的钱也都凑上。你不知道咋凑,很长时间老是大喊动员的,400元钱啊!(25)本段文字源于韩增旗口述访谈。韩增旗,从1975起担任房干村党支部书记,现任房干帅旗集团董事长。

“过上好日子”的强烈愿望转化为一种精神力量,房干村村民付出了一代人的劳动、心血和巨大代价完成了20世纪70年代的艰苦奋斗,并在之后得到了回报。也许是以前的生活过于艰苦,以致这种求生存的现实需要并没有随着回报的到来而减弱,反而又增加了担心失去的危机感和更强烈的持续向好的渴望。直到现在,房干村村民对未来的不确定感和对发展的忧虑仍然存在。

在依靠自身取得的成就逐步被社会关注和认可的过程中,房干村村民发现抗战历史和20世纪70年代艰苦奋斗的历史是他们解决现实问题并获得发展最重要、最有价值的历史文化资源。随着外部环境的发展变化,房干村历史文化资源的重要性更变得越来越突出,尤其是20世纪90年代末以来,房干村逐步转向以旅游产业为主以后,房干村对文化历史资源的依赖性更强了。

显然,房干村集体更愿意接受并确认有利于自身现实发展需求的文化阐释。这不仅让村名的含义从个人理解转化为村落集体记忆成为可能,而且被赋予了新的意义。

把“干”字解释为“八路军干部”,可以看作是村民记忆生产过程中的一个行为或现象。之后,房干村村名在意义、价值层面上的产出,才使它真正从“建构”升华为“意义的生成”。

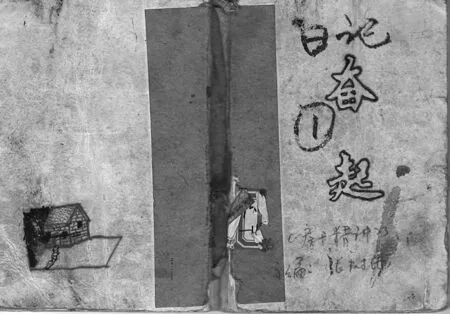

张姓村民日记封面

“房干村”这个名称,逐渐成为村落心态的一个表征,它让村民获得一种极大的心理优势和精神优势。村民的这种心理优势或者说优越感,不仅体现在20世纪八九十年代“外村的姑娘都愿嫁到房干来”,更体现在面对外部世界,房干村村民整体心态上的优越感。1987年6月,房干村所在乡政府领导给房干村书记写了一封信,其中提道:“论村一级政治荣誉,房干村是乡、市 、地、省的范围内都知道的,您带领全村村民在山区建设上的成就是没有一个不称赞、不服气的。论您个人的政治荣誉也是很高的,这当然也是我们全乡干部群众的光荣。”(26)本段文字摘自个人书信,是当时房干村所在乡政府领导写给房干村书记的个人信件。此信落款时间为1987年6月27日深夜。除了“与有荣焉”的敬佩,在一个上级领导给下级干部写的信中,全文都用诚恳、商量甚至尊重的语气,希望房干村在签订粮油定购合同中起带头作用。一方面,乡政府领导的书信体现了上级领导对房干村的尊重以及亲和作风;另一方面,也反映出房干村的重要地位和影响力,以及这之后隐藏的房干村村民被高度重视显示出的心理优越感和自豪感。

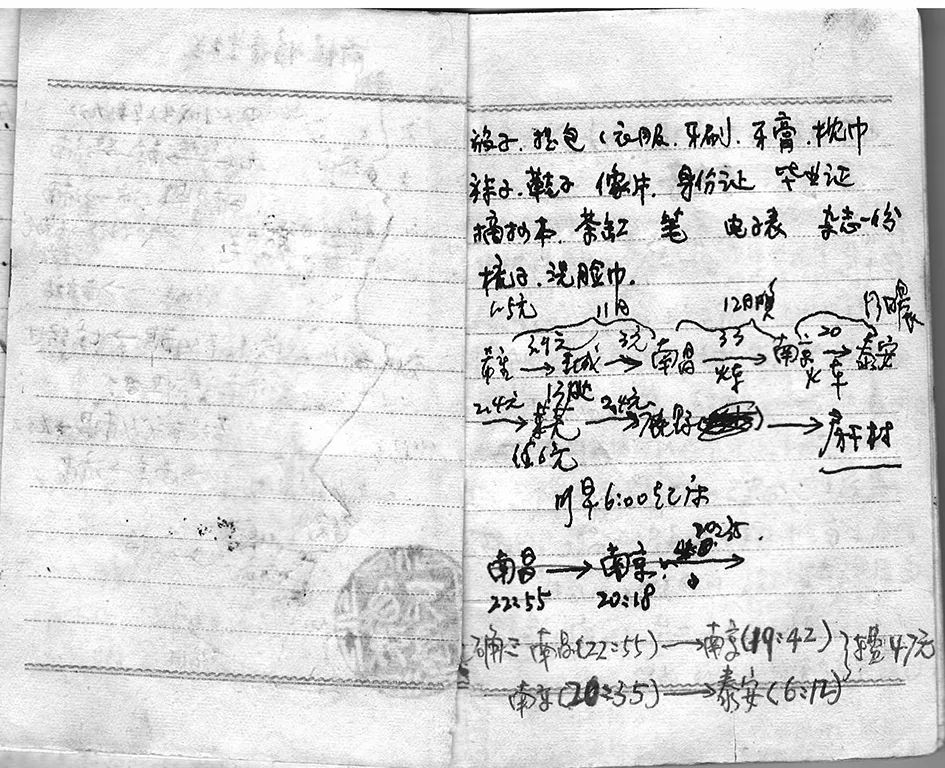

在村民的日记里,20世纪80年代末90年代初房干村影响力最强的时候,“房干村”甚至是一些人完成人生追求和实现理想目标的地方。一个江西农村的高中毕业生,1992年看了《人民日报》上关于房干村的一篇报道后,千里迢迢来到房干村安家落户,从此成为房干村人。(27)资料来自房干村张姓村民的日记。张姓村民老家在江西农村,1992年高中毕业,看到《人民日报》关于房干村的报道,产生了到房干村工作生活的想法。图示内容是他准备来房干村前,在江西家里绘制的交通路线图、出行计划和要准备的东西。

张姓村民日记正文(一)

张姓村民日记正文(二)

在这些资料中,“房干村”这三个字,已经把村落记忆从内容上的阐释提升到意义和价值层面的生成,有效参与到村落心态史的构建之中,而村民关于村名的“阐释”也有可能借此成为村民确认的文化价值和意义。

“人们对于自身历史的记忆不仅是一种社会的建构,而且是出于他们面临具体的生活境遇时的需求。当这种历史记忆成为一种社会记忆的时候,他们必须为此创造出可以共享的资源,获得形成社会记忆的契机。”(28)赵世瑜:《小历史与大历史》,北京:北京大学出版社,2017年,第160页。从1980年的地名卡片开始,房干村村落记忆的建构,在一次次讲述和传播中累积着记忆的强度,在不断丰富着内容的阐释和意义的生成的同时,也在寻找和建立固化这种记忆的外在物质载体,并通过这些载体把村落记忆确认为事实,为社会提供可以共享的资源,转化为社会公共记忆。按政府要求编写的自撰村史,在“莱芜地名办”监制下树立的村碑、村史博物馆,以及随之而来的知识精英编录的史志资料和媒体传播,构成了确认村落记忆的物质载体和符号场域。透过这些载体,房干村村名就此完成了从“建构”到“意义的生成”的记忆的全过程,完成了村落记忆向社会公共记忆转化的过程。这些已经存在于房干村环境之中、记录并承载了房干村名意义的物质实体,也成为后来学者眼中村落记忆新的隐喻和象征。

五、结语

房干村村名释义的过程是历史的客观逻辑与村民的情感逻辑相统一的过程。

房干村村名意义生成的过程,体现了村民通过塑造“具有艰苦奋斗革命传统的时代先进代表”的村落形象,争取在社会公共空间获得文化和价值认同的努力和诉求。无论是村名登记卡片上的“经常藏有干部,为此取名房干,并沿用至今”,还是村碑上“曾名房屋岭,抗日战争时期常有中共干部在此开展工作,改称房干”,两段记录中使用的“取名”和“改称”,都体现出村民争取社会和文化认同的主动态度和自觉意识。通过把村庄的红色历史、艰苦奋斗历史结合起来,房干村有效树立起了“具有革命传统的时代先进代表”的形象。这一形象赢得了政府、社会和大众的广泛认可,它所承载的历史文化价值也备受尊敬和推崇。与此同时,村民也在这一过程中完成了自我和集体身份的定位与确认,并逐渐获得了自尊、光荣、优越的心理感受和情感体验。从这样的意义上说,在当下实施乡村振兴战略的背景下,我们需要对每个村落记忆中的“建构”予以正确的导引,使优秀传统在新的现实需要中获得激活与升华,进而使乡村记忆在获得“意义的生成”的同时承载“乡愁”,成为人们魂牵梦绕的永远的情感家园。