九寨沟自然保护区生态安全动态评价及障碍因子

2021-09-01廖雨辰刘俊雁朱忠福

廖雨辰,谢 雨,刘俊雁,3,朱忠福,4,吴 彦,*

1 中国科学院成都生物研究所,成都 610041 2 中国科学院大学,北京 100049 3 西华师范大学,南充 637002 4 九寨沟国家级自然保护区管理局,九寨沟 623402

随着经济活动规模不断扩大,人类社会对自然资源进行着前所未有的开发利用,生活品质得到显著提升。与此同时,全球气候变化、生物多样性丧失、土地荒漠化等一系列环境问题爆发[1]。生态环境的剧烈变化对人类生存和社会发展造成了不同程度的影响,国际社会对安全的关注重点已逐渐转变[2]。1987年,世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中明确指出,安全的定义已超出国家主权和政治军事威胁范围,逐渐扩展至自然环境的恶化和社会发展条件的破坏[3]。自然保护区作为维持区域生物多样性最有效的措施,在涵养水源、维持生态系统平衡等方面发挥重要作用[4]。近年来自然保护区得到快速发展,区域生态安全状况得到改善,优美的生态环境吸引了众多游客参观游览,促进了当地社会经济的发展[5]。同时,自然保护区生态环境压力加剧,部分保护区出现天然林破坏、河流污染和资源退化等问题[6-7]。因此,科学评估自然保护区生态安全状况,探明保护区生态安全与自然、社会、经济的关系,反映自然保护区管理与游客活动对区域生态安全的影响,对促进区域社会经济可持续发展具有重要的理论意义和科学价值[8-9]。

1989年,国际应用系统分析研究所首次从广义的自然、经济和社会生态安全和狭义的生态系统完整性和健康程度两个层面定义生态安全[10]。2000年,国务院发布《全国生态环境保护纲要》指出,生态保护对维护国家生态环境安全的重要作用。近年来更是将生态安全纳入总体国家安全观的一个重要议题。生态安全逐渐受到生态学领域关注,研究热点从概念与学科体系的构建转变为生态安全的识别、辅助决策技术方法的完善,以社会经济可持续发展为前提[9,11],从城市发展[12-13]、农业活动[14-15]、耕种用地[16-17]等角度,分析气候变化和人口增长对某些特定地区粮食安全、资源变化和生态环境状况[18],现有研究对自然保护区生态安全评价关注较少[19-21]。此外,各评价体系中指标差异性较大、针对性较强,以城镇化水平、农业财政收支、人均耕地为侧重点的评价体系[22-24],不适用于以旅游活动和自然环境为主的保护区生态安全评价[21,25]。研究指出,导致生态系统剧变的风险因素(如地震、火灾、台风等)是生态系统形成与发展的重要组成部分[26-27],已有研究对自然保护区突发性自然灾害的关注不足[7,28-29]。

九寨沟国家级自然保护区内蕴藏有丰富的动植物资源,是我国生物多样性保护的关键地段之一,先后获得“世界自然遗产”、“人与生物圈保护区”等荣誉[30]。同时,九寨沟地处青藏高原植被区与季风湿润森林区的过渡带,对气候和降水格局的变化敏感,夏秋之际常发生自然灾害,属生态脆弱敏感地区,亟需对该区域生态安全进行研究[6,31]。有学者采用生态足迹法对九寨沟2004年生态安全进行评价,但较少考虑自然环境、管理措施等因素对保护区的影响[32],且仅为一年的静态数据测评,无法准确反映长时间序列的动态变化。因此,本研究在参考国内外指标体系的基础上,采用PSR模型和障碍因子法,从压力、状态、响应维度构建评价体系,分析近20年来九寨沟自然保护区的生态安全变化趋势,探明生态安全的主要影响因素,探讨地质灾害对保护区生态安全的影响,为保护管理工作提供科学指导,为九寨沟保护区可持续发展提供有效对策,为中国自然保护区生态安全评价提供参考案例。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

九寨沟国家级自然保护区地处103°46′—104°03′E、32°54′—33°16′N,如图1所示,属高山峡谷区,地势南高北低,海拔1996—4764 m,年均温6—14℃,年降水量600—840 mm,是大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)、川金丝猴(Rhinopithecusroxellana)、四川红杉(Larixmastersiana)等多种珍稀物种生息繁衍场所[5, 27]。随着旅游业迅猛发展,保护区年均游客量超百万人次,对区域生态系统造成不同程度的影响,表现为生物多样性降低、土壤营养元素流失等环境问题[6,31,33]。基于此,九寨沟管理局先后推行“沟内游,沟外住”、“限量旅游”、“生态公厕”等措施,以缓解生态环境与旅游活动之间的矛盾,提升保护区生态安全状况。

图1 研究区域示意图

1.2 数据来源

研究期内(2001—2019年)基础数据均来自《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展统计公报》、《九寨沟县年鉴》、《阿坝州年鉴》和《四川九寨沟自然保护区综合科学考察报告》,辅以九寨沟国家级自然保护区管理局提供的各年份生态环境统计报告。

2 研究方法

2.1 评价模型的选择及指标体系的构成

九寨沟保护区旅游业发展迅速,旅游活动对生态环境和自然资源具不同程度的影响。PSR模型由经济合作发展组织和联合国环境规划署共同提出,能客观反映人类活动、社会经济与自然环境的相互制约、相互依存的关系[34]。因此,本研究遵循科学性、客观性原则,以PSR模型为基本框架构建九寨沟保护区生态安全评价体系(表1)。

表1 生态安全评价指标体系及量化

2.2 指标的筛选及权重的确定

基于文献调研和历史数据分析,从社会经济、自然环境、管理政策等方面预选28项指标组成评价初体系。采用经典的Delphi法[20],对评价指标进行两轮专家意见征询。第一轮,删除、修正代表性较差指标,最终确定含23项指标的九寨沟生态安全评价总体系(表1)。第二轮,打分记录各项指标重要性值并计算其权重(图2),其处理方法如下:

图2 各项评价指标权重值

式中,n为打分专家数,ai为专家对该指标所打的权重,bi为专家对该指标的得分,m为指标数,E为该指标的最终权重。

2.3 评价指标的标准化

各指标间量纲单位不同,需对其进行标准化处理,具体处理方法如下:

设Xi(i=1, 2,…, 23)为第i个评价指标的现状值,Ni为评价指标的标准值,P(Ci)(Ci为指标编号,i=1, 2,…, 23)为第i个指标的安全指数,其取值范围为[0,1]。

(1)对于生态安全的正指标,其值越大表示越安全的指标。①当Xi,Ni>0且Xi≥Ni或当Xi,Ni<0且︱Xi︱≤︱Ni︱时,P(Ci)=1;②当Xi,Ni>0且Xi (2)对于生态安全的逆指标,其值越大表示越不安全的指标。①当Xi,Ni>0且Xi≤Ni或当Xi,Ni<0且︱Xi︱≥︱Ni︱时,P(Ci)=1;②当Xi,Ni>0且Xi>Ni时,P(Ci)=Ni/Xi;③当Xi,Ni<0且︱Xi︱<︱Ni︱时,P(Ci)=Xi/Ni;④当Xi>0>Ni时,则P(Ci)=0。 生态安全评价中,评价指标类型繁多、单位各异,无法对其实测值直接进行对比,需依据不同基准确定各项指标的标准值,根据标准来源不同分以下四类:①国家、行业和地方规定值;②背景或本底数据值;③类比数据值;④专家经验值。 采用线性加权法对九寨沟生态安全进行综合评分,计算公式为: 式中,P为安全指数,Ei为第i项指标权重,pi为第i项指标安全指数,m为指标数。 根据保护区生态安全综合评价分值高低将生态安全指数划分为4个级等级,如表2所示,其值越大表示九寨沟自然保护区生态安全度越高。 表2 生态安全指数划定标准 由于评价体系准则层和指标间权重不同,无法准确反映各指标对生态安全的影响程度。因此,引入因子贡献度Eij、指标偏离度Vij和障碍度(mij,Mij)指标,分析影响生态安全的主要障碍因子,其计算公式如下: 式中,Eij为第i年单项指标j的权重,Xij为第i年单项指标j的标准化值,mij第i年单项指标j的障碍度,Mij为第i年准则层指标的障碍度。 3.1.1压力指数变化分析 2001—2019年九寨沟生态安全压力指数如图3所示,在准则层中,生态安全压力指数最低且呈波动下降趋势,变幅为0.1770—0.2650,两次波谷分别出现在2008年、2017年,年均下降率0.72%,说明保护区所面临的威胁和压力逐年增加。究其原因,主要包括如下两个方面:在社会经济压力方面,保护区建立早期,管理建设与社区发展矛盾突出,居民人数增长尚未得到有效控制导致压力不断增大。2004年后,社区参与模式不断发展,保护区居民逐渐加入到保护管理工作中,居民保护意识增强,居民人数年增长率趋于稳定。与此同时,九寨沟旅游业不断发展,年游客数从119万(2001年)增加至509万(2015年),观光车数量为过去的一倍,使2015年社会环境压力指数最低,为0.0928。在自然环境压力中,受汶川地震和九寨沟地震影响,2008年、2017年自然环境压力指数急剧下降,分别为0.0731、0.0722,较上年下降58.28%、16.90%,地质灾害的频发是制约保护区压力安全的主要指标。 图3 2001—2019 年九寨沟国家级自然保护区生态安全压力指数、状态指数、响应指数和综合指数的变化 3.1.2状态指数变化分析 研究期间,九寨沟生态安全状态指数呈波浪式交替递减(图3),变幅为0.2417—0.3096,年均下降率为0.33%,仅2008年、2017年状态指数变化略微明显。其中,社会经济状态指数受旅游业市场影响较大,随着游客量逐年增加,居民通过参股的形式投入到保护区建设、运营和收益分配中,成为保护区旅游发展的最大受益者,居民人均收入不断提高。另一方面,游客量增加对自然保护区承载能力具较大影响,继而影响自然环境状态指数,导致各状态指数内部变化明显。同时,地质灾害频发造成保护区森林植被大面积破坏,园区施行暂停开放等政策导致状态指数个别年份波动异常。 3.1.3响应指数变化分析 九寨沟生态安全响应指数如图3所示,响应指数总体呈逐年波动上升趋势,变幅为0.2412—0.3580,年均增长率为2.55%。研究期间,旅游者及政策制定者环境保护意识增加,并依托环境监测站定期开展水文、气象、旅游监测以及火灾、地震、病虫害日常巡查与防治工作,是保护区响应指数稳步提高的主要原因。在2011—2017年响应指数出现小幅度回落,主要原因为管理部门对生态环境保护重视程度减弱,环境保护投入由2010年的1337万减少至2011年的391万元,较上年减少241.94%。此后,随着灾后应急等项目的开展,保护投入增加响应指数呈反弹增长。 3.1.4综合安全指数变化分析 2001—2019年,九寨沟保护区生态安全指数总体呈曲折上升趋势,如图3所示,变幅为0.7108—0.8786,年均增长率为0.46%。九寨沟生态安全演变历程为“安全-临界安全-安全-临界安全-安全”。总体而言,生态安全处于“安全”状态(0.75≤P≤1),仅个别年份(2008年、2017年)受自然灾害影响,安全等级降至“临界安全”水平,表明九寨沟自然保护区生态环境良好,生态系统稳定,具有一定的自我调节和恢复能力,以应对突发性自然灾害对区域生态安全的影响。受汶川地震和九寨沟地震影响,2008年生态安全指数为0.7108,达历史最低,2017年为0.7215,随着自然环境逐渐好转,2009年升至0.8471,并于2018年达历史最高为0.8786,分别较灾害发生当年增长19.18%、21.77%。值得注意的是,2018年的激增态势受人为管控、旅游发展、保护投入及管理防控措施的影响较大,仅为短期不可持续发展下的安全水平,随着保护区的逐步开放,生态安全指数会呈略微下降的趋势,但区域可持续发展水平增加,保护区生态安全状况稳步向好发展,未来需进一步跟踪调查,探明区域可持续发展对生态安全的影响。 3.2.1准则层障碍因子分析 九寨沟生态安全准则层阻碍度变化如图4所示,总体上看,响应层是九寨沟生态安全主要影响层,随着管理体制的完善和保护投入的增加,阻碍度由80.14%(2001年)以年均6.61%的速度逐年下降,至2019年达35.52%,障碍度降至第二。压力层以年均9.70%的速度,由15.99%逐步增加至45.47%,受地质灾害和旅游发展的共同影响,至2019年逐渐成为九寨沟保护区主要影响层。状态层障碍度总体呈震荡变化,位居第三,峰值出现在2008年和2017年,分别为24.8%、24.79%,分别较上年增加50.33%、264.73%。 图4 2001—2019年九寨沟国家级自然保护区生态安全的准则层障碍度/% 3.2.2指标层障碍因子分析 由于指标层因子较多,仅列出障碍度排名前5的指标(累计障碍度超过50%),并统计了主要障碍因子出现频次,如表3、表4所示。2001—2007年,九寨沟保护区生态安全主要的障碍因子依次是法律完善程度(C22)、污水处理设施完善程度(C20)和地质灾害防控措施完善程度(C17)。2008—2019年,保护区管理体制和灾害防治措施的不断完善,地质灾害发生次数(C6)、保护区居民数年增长率(C2)、居民人均收入年增长率(C8)和生态环境保护投入占GDP比例(C21)成为主要障碍因子。 表3 2001—2019年九寨沟国家级自然保护区生态安全指标层障碍因子障碍度/% 表4 2001—2019年九寨沟国家级自然保护区生态安全主要障碍因子的出现频次 2001—2019年,障碍因子出现频率最高的指标是保护区居民数年增长率(C2),达12.63%,其次是地质灾害发生次数(C6)和法律完善程度(C22),分别为10.53%、9.47%。因此,需要提高病虫害、地质灾害的防治技术和应对措施,加大地质灾害隐患点的排查力度,完善保护管理措施,开展水体保护研究,实施游客限流政策,以减缓旅游活动对自然资源的影响,提升九寨沟保护区生态安全状况。 4.1.1地质灾害对九寨沟生态安全的影响 研究期内,九寨沟自然保护区先后在2008年、2017年经历过两次较大强度地震,生态安全等级骤降至“临界安全”水平,分别为0.7108、0.7215。研究发现,两次地震前后生态安全指数的变化原因各不相同。 2001—2007年,九寨沟管理部门对生态环境保护意识不断增强,保护区率先引入全自动环保型生态厕所,并积极搭建水文、水质和气象监测站点,推行“沟内游,沟外住”政策,以减少游客食宿对区域生态环境的影响,但旅游开发行为和经营模式较为粗放,尚未形成系统性、数字化的监督管理体系[35]。随着九寨沟旅游业发展,游客年均增长率达20.05%,2007年游客数超250万人次,旅游活动对保护区生态环境压力不断增加[36],生态安全状况逐年下降。2008年,受汶川地震影响,保护区地质灾害达40余次,是汶川地震前期的20余倍[35-36],突发性自然灾害扰动是潜在地震、泥石流发生的重要诱因,并进一步引起湖泊水质沉积物变化[36],导致2008年九寨沟保护区生态安全指数达历史低值。 2009—2016年,九寨沟保护区积极开展旅游承载力评估工作,科学核算单日游客最大容量,布设生物多样性野外巡护样点和生态系统监测大样地,实行常规化科研与监测活动,先后推行各项管理规范与方法,坚持开展地质灾害群监测和应急监测工作,生态安全得到稳步提升。2017年,九寨沟保护区发生里氏7.0级地震,保护区植被大面积破坏、保护区暂停开放、居民收入骤减,由于经历了汶川地震后,保护区应对突然性自然灾害的能力增强,生态安全等级虽有所下降,尚未对保护区生态安全构成威胁性影响。研究表明,随着灾后重建项目有效推进,综合性监测平台建设完善,保护区生态环境逐渐恢复,2018年生态安全指数达到历史最高值0.8786,较地震发生当年增长21.77%,说明保护区具有一定的自我调节和恢复能力,通过科学有效管理与防治预警体系,九寨沟保护区可较好应对自然灾害对其生态安全的影响,也从侧面反映了该评价体系的精确性和敏感性。 4.1.2研究方法的可行性和局限性 PSR模型是目前评估生态安全变化的最为广泛的方法之一,本研究以保护区可持续发展为视角,结合Delphi-PSR法和障碍因子分析法,从自然、社会和经济角度选取23项指标,构建九寨沟自然保护区生态安全评价体系,对2001—2019年生态安全状况进行时间序列的动态评价,识别九寨沟生态安全的主要限制因素。 九寨沟生态安全指数总体呈曲折上升趋势,保护区整体处于“安全”状态。章锦河等[32]研究认为,2004年九寨沟处于生态安全状态,保护区旅游发展对自身生态安全影响较小。本文研究结果与前人的研究结果相似,说明该评价体系可较好的反映不同年份生态安全状况及其动态变化,为九寨沟保护管理规划提供科学方向,为我国自然保护区生态安全评价提供参考案例。然而,评价体系涉及因素较为复杂,现有历史数据、资料受可获得性限制,本文未能从不同功能区划的角度分析保护区内生态安全状况,未来仍需研究者结合卫星遥感数据和空间分析技术,构建更为全面的九寨沟保护区生态安全评价体系,从空间格局角度反映九寨沟保护区生态安全动态变化。 2001—2019年,九寨沟保护区生态安全指数由0.7933升至0.8623,呈曲折上升趋势,其中压力和状态安全指数呈波动下降趋势,响应指数呈逐年波动上升趋势。安全等级演变历程为“安全-临界安全-安全-临界安全-安全”,总体而言,保护区处于“安全”状态,仅个别年份受地质灾害影响,安全等级降至“临界安全”水平。随着自然环境逐渐好转、旅游压力缓减,灾害后一年保护区达“安全”水平,较上年分别提升19.18%、21.77%,说明保护区具有一定的自我调节和恢复能力,以应对自然灾害对区域生态安全的影响。 通过障碍因子诊断可知,2001—2019年,九寨沟保护区生态安全障碍主要来自响应层,主要障碍指标为保护区居民数年增长率(C2),达12.63%,其次为地质灾害发生次数(C6)和法律完善程度(C22),分别为10.53%、9.47%。随研究时间不同,障碍因子在数量、类型及障碍度大小上均有一定变化。2001—2007年保护区主要障碍因子依次是法律完善程度(C22)、污水处理设施完善程度(C20)和地质灾害防控措施完善程度(C17)。随着灾害防治措施和管理体制的不断优化完善,2008—2019年,地质灾害发生次数(C6)、保护区居民数年增长率(C2)、居民人均收入年增长率(C8)和生态环境保护投入占GDP比例(C21)成为保护区的主要障碍因子。因此,需进一步提升灾害防治技术和保护管理应对措施、优化社区共管制度,探索自然保护与社区居民和谐可持续发展的科学路径,以稳步提升九寨沟保护区生态安全水平。2.4 基准来源及标准值的确定

2.5 生态安全指数的计算

2.6 生态安全等级划分

2.7 障碍度因子分析

3 结果与分析

3.1 九寨沟生态安全指数变化分析

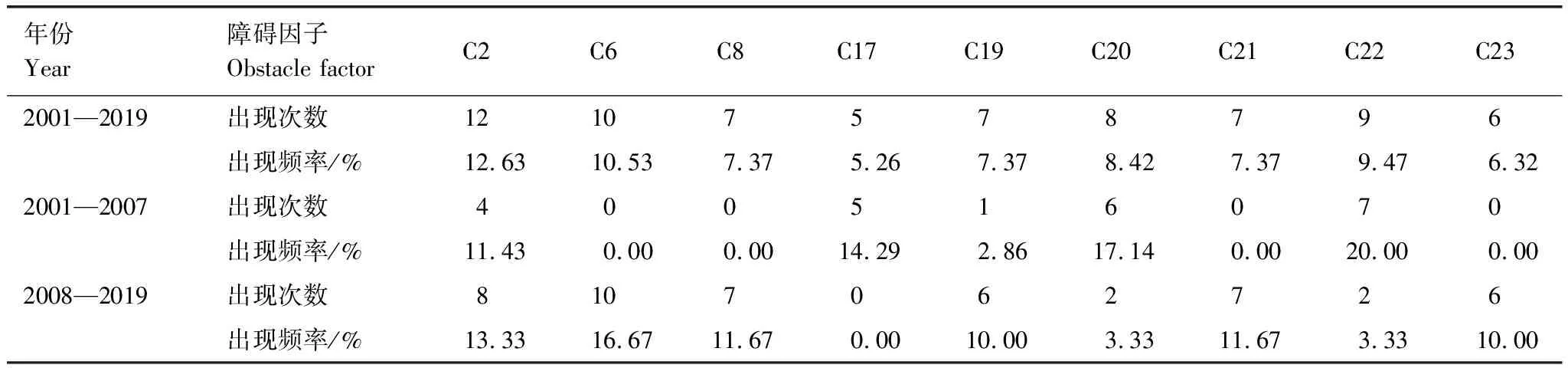

3.2 九寨沟生态安全障碍因子分析

4 讨论与结论

4.1 讨论

4.2 结论