黎族地区生态环保与传统音乐的传承和发展

2021-09-01黄小琼

郑 晔,黄小琼

(海南师范大学 音乐学院,海口 571158)

海南黎族人口约153万人,占海南人口总数的18%,主要分布在海南中南部山区[1]。中南部山区是海南岛重要的水源地与生态核心区,是我国热带生态系统多样性、生物物种多样性、生态基因多样性最丰富的区域。在这块神奇的土地上,世居海南的黎族人与大自然相互依存,和谐互动,不仅创造了具有地方特色的物质文明,也创造了独树一帜、熠熠生辉的民族音乐文化。千百年来,这种“无纸化”的艺术形态以“心口相传”的方式述说着过去,影响着当下和未来,维系着黎族共同体的文化认同,成为海南地域优秀传统文化不可或缺的组成部分。然而,随着海南现代化、城镇化建设步伐的加快,生态问题也频繁出现并屡被报道。自然生态环境是孕育包括黎族音乐在内的社会文化环境的土壤,尤其对少数民族而言,独特的传统音乐的创作灵感、传承与发展更离不开独特的自然生态环境的支撑。人类失去了赖以生存的物质基础,音乐文化也就无从谈起[2]。

一、 自然生态环境是黎族音乐生存与发展的客观条件

每一个民族文化系统的生成都是对所处自然、人文环境的适应结果,尤其是少数民族群体独特的传统音乐文化形式,更离不开独特的生态资源及自然条件的支持[3]109。

(一)黎族传统音乐生态系统的历史观照

黎族先民原先活动地域是在海南岛的沿海地区,西汉元封元年(前110)海南置于汉王朝直接管辖以来,由于受历代封建统治者的羁縻征剿和民族歧视政策的影响,黎族人被迫从沿海地区向中南部山区迁徙退守,这一历程是渐进而漫长的,直至明清时期才形成延续至今的汉族在海岛外围、黎族在中南部山区一带的人文分布格局[4]389。

在当代生态文化语境下,黎族聚居的中南部地区四季苍翠、峰秀峦奇,但在历史上,这里林莽遍地、交通极为不便。从沿海地区迁徙至此,带有古越人习水善舟、巢居干栏、喜食海产品生活习俗的黎族先民只能因地制宜,靠采集、渔猎、刀耕火种维持生计[5]25。一首赛方言的苦情恋歌道出那个年代的生活窘境:“雨仔濛濛下四处,淋哥衣湿无衣换。单单条衣与条裤,穿都怕湿脱怕寒”[4]564。日子过得清苦,但黎族人忧伤不失望、悲苦不消沉,随着对全新生态环境的适应和认知,人与自然和谐互动,以自身对生活的感悟创作出独具民族特色的音乐艺术作品。

《中国民间歌曲集成·海南卷》(下文简称《集成》)共收录了黎族民歌402首,其中,除了呑波烟(故事长歌)中的一些神话传说外,包括呑喀(山歌)、吞沃工(劳动歌)、呑晓昏(思情歌)、呑诺(时新歌)、呑挖(仪式歌)、呑闷(苦闷歌)、呑召(娱乐歌)、呑弟奥(儿歌)在内,出现频次较高的词汇是:七仙岭、五指山、鹦哥岭、溪水、雷公;榕树、木棉、山藤、槟榔、花朵;狩猎、打鱼、舂米、弓箭、黄猄、山猪、坡鹿、斑鸠、蟒蛇、老鹰、鸟。上述词汇中的地名、动物名以及寓意的生活场景与黎族聚居的中南部山区的自然条件是吻合的。七仙岭位于保亭县东北;五指山主峰位于五指山市境内,山脉延伸及琼中、保亭、陵水;鹦哥岭坐落于海南岛中南部,地跨白沙、琼中、五指山、乐东、昌江5个市县。上述诸多词汇的高频次出现说明:一是在空间上,黎族音乐的生成与发展具有共时性的地域风格特征;二是黎族音乐文化总体上带有自然主义色彩的比较稳定的特征,表现出来的往往是以经验、习惯、情感、常识为要素的活动图式[6],这应该是缘于黎族几千年的游耕渔猎文化与特定的自然生态环境交互影响,共同完成了对黎族传统音乐的塑造;三是从收录的民歌内容及时代特征看,黎族民歌的传承与发展是一个动态的、不断完善的过程;《集成》中有描写抗日战争时期的《恨日本鬼子》《白沙起义》、解放战争时期的《救国歌》、解放海南时期的《千军万马过海洋》、抗美援朝时期的《拿起衣包去参军》、改革开放之前时期的《土改歌》《党的路线放光芒》等,也就是说,黎族音乐在一定的时空形成后,随着生产方式、生活方式的变迁而变化,在传承过程中分别以原始面貌、渐变的面貌、发展了的面貌流传至今,带有历时性时代特征及不同时期的历史烙印[7]。

(二)自然生态环境对黎族民歌的影响

黎族聚居地主要有润、哈、赛、杞、美孚五大方言区。方言区之间,既有共同的民俗文化特质,也存在比较明显的文化差异,形成一体多元的音乐特征。体现在民歌方面,就是不同方言区对所处自然环境的适应在艺术上的呈现各不相同。

润方言区主要在白沙县东部、鹦哥岭以北地区,属典型的山区地貌。润方言民歌具有质朴、纯洁自然、很少装饰的特点。如润方言《砍山调》,在曲式结构方面多为不规整的一段体,旋律则是以 1 3#4 5 构成的自由悠长的呼喊性音调为特点,极富山野情趣[8]。

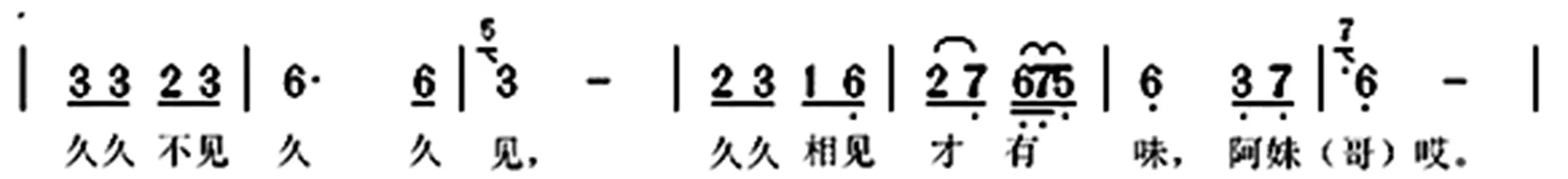

哈方言区遍布乐东、陵水、昌江、白沙、东方5个自治县和三亚市。哈方言民歌音乐风格线条清晰、自然流畅,抒情中带有明快的特征,一般围绕着调式中宫、商、角、徵、羽的骨干音来歌唱,旋律以三度进行居多,四、五度的跳跃也常有出现。如乐东的《滚龙歌》就是一首由3个乐句组成的非方整性一段式的宫调式民歌,每个乐句均在宫音上,曲调轻快活泼、节奏紧凑;而《久久相见才有味》[9]则是一首羽调式抒情歌曲,7小节的旋律将“久久不见久久见,久久相见才有味,阿妹(哥)哎”描绘得委婉动听、酣畅淋漓,如图1。

图1 《久久相见才有味》(节选)

赛方言区主要集中在保亭、陵水和三亚市三地的交界处,受汉文化影响较深,歌曲形态一般为方整体与非方整体,音程大都是以级进和三度小跳为主,民歌旋律起伏婉转、飘逸舒缓,如保亭地区的《日出东山落西岭》,陵水县的《雨仔濛濛下四处》,三亚市的《花开满株香满园》等均是赛方言民歌的代表性曲目。杞方言区主要在琼中、保亭、五指山地区和昌江县加大岭一带,杞方言区地势险峻、植被繁茂,民歌旋律个性突出,高昂、激情、壮丽的同时,也有委婉温情的展现。

杞方言民歌代表作品数不胜数,如五指山市的《毛主席来过五指山》、琼中县的《叫侬唱歌侬就唱》、保亭县的《下田歌》、昌江县的《牛踩田》等等。美孚方言区在东方市境内和昌化江下游两岸,人口比较集中。

美孚民歌多采用五声调式,音程以三度进行、四度跳进为常用形态,六度与八度偶尔出现。如东方市的《斗牛歌》就是一首即兴性很强的作品,旋律自由、没有明确的节拍重音,在6小节的长乐句中,就出现了两处八连音;昌江县的《牧牛歌》速度快,旋律优美,采用了二拍子与三拍子的混合节拍,形象地表达了人与自然深情互动的纯美境界。

(三)自然生态环境对黎族器乐的影响

热带地区的自然景色绚烂多彩,但气候潮湿、多雨炎热,黎族器乐的构造、特征与生态环境息息相关。

二、 古老生态理念与传统音乐的融合

音乐与生态环境之间的关系本质就是人与环境的关系。民歌是一种生动的语言符号,在长期没有文字的年代,人们以这种喜闻乐见、便于记忆的歌唱形式向后代传授生产生活经验,灌输人生教养、道德伦理和朴素的环保意识。黎族古老的生态理念就是通过黎族民歌世代相传的。

在漫长的人类历史长河中,劳动使人类得以进化,也使人与动物、植物等自然环境中的一切无时无刻不在发生关系。在人与自然的活动过程中,自然的力量始终是人类不可忽视的,正是在人与自然的关系当中,原始的自然崇拜产生了,它不仅是历史上世界各民族都普遍经历过的原始宗教信仰,也是黎族的民间信仰[11]17。黎族民间信奉万物有灵、灵魂不灭,认为各种自然物、自然现象如日月星辰、土地河流、山石树木、蛇牛蛙鸟、稻谷木棉、芭蕉番薯等都有灵魂存在,都是显灵的圣物。流传于昌江一带的民歌《劈园先问地》这样唱:

劈园先问地,我问地可吉利,是否好运气?运好得谷米,运歹捡烧的,啃树头树臂。树(诶)![4]471

这种信仰,并非人们通过生物遗传获得的特征,而是在特定的文化圈中习得的一种文化属性。黎族的这种文化属性从朴素的生态意识到自觉的习以为常,深深地渗透到物质民俗与精神民俗之中。不管是为了让庄稼获得丰收、保佑家人安康乐业,还是回报自然生态给人类提供生产生活所需的馈赠,黎族的这种民间信仰都在事实上成为促进人与自然和谐共生的重要因素,在避免生态资源过度开发方面发挥了积极作用。

在黎族的日常生活中,民歌占据重要地位。母亲会用“摇仔歌”启迪婴儿的智慧;孩子开始学说话时,妈妈就用童谣为他们传授世间万物知识;青年男女以山歌为媒选择情侣;老人临终以山歌口述遗嘱;丧葬祭祀以歌当哭;有的场合甚至以歌当骂,如黎族叙事长歌《猎哥与仙妹》中,一个叫打西的恶霸趁猎哥外出,带兵来到仙女家欲行不轨,仙女奋起反抗时与恶霸打西对唱(节选):

(打西)阿妹做人真是笨,全不爱惜你青春。一朵鲜花插牛粪,凤凰落在乌鸦群。

(仙女)你讲我笨我就笨,我见牛屎重十分。筷头蘸盐甜在肚,凤凰不参乌鸦群。[4]390

黎族民歌歌词鲜明浅近、寓意生动,类似中国古典诗词中的赋、比、兴手法在其中被普遍运用,如流传于东方、昌江一带的民歌《树高鸟欢聚》是这样唱的:

树大多鸟居,鸟儿红掺白,鸟儿黄翎羽。此树切勿砍,留它招云雨。有雨好作食,有雨地才湿。树林常青翠,众人得相依;爱树也爱鸟,道理各周知。[12]

唱词中采用红、白、黄、青翠这几个极具视觉冲击力的色彩,以淳朴的语言告诉孩子们,自然万物是一个生态链,树木不会走,鸟可以把种子传播到远方,鸟飞得再高,也需要一个栖居的场所,鸟的排泄物促使树木茁壮成长,茂盛的树木又能净化周边的环境、招来云雨……正是这种源于生活、用于生活、与生活平行的文化元素,像空气与水一样滋育着人们的日常生活,影响着大众的社会心态,也因此,一个人无论走到哪里都忘不了故乡的传说和一草一木。可见,一方水土养一方人,一方人创造一方特有的民间文化,村寨人居环境的价值就体现在自然环境的美好和历史积淀的深厚。

三、 黎族音乐生态环境的变迁

本文所述的“环境”包括自然生态大环境和村寨人居环境。

(一)自然生态环境的变迁

随着对自然资源利用规模的不断扩大,人类活动对环境的影响已经不只是污染,还包括一些由于人类活动超出了大自然承载能力而引起的生态问题:“违法抽取海砂围海造地,大面积填埋红树林,自然岸线和沿海防护林被严重挤占;违法石料采矿,违规侵占自然保护区;重开发、轻保护仍然较为常见”[13]。在海南,大规模房地产项目开发就是突出现象之一。以良好自然生态环境为依托的“海景房”“养生住宅”成为房地产商追捧和促销的热点,这些大型房地产项目的兴建改变了土地利用状况,土地覆盖的改变对气候、水文、生物多样性产生了重大影响,自然生态空间受到挤压,资源消耗、土地退化、海洋污染加重,生态功能下降[14]。由于房地产业的大力发展,城市热岛效应也在海南各个县市逐步显现,白天的城区街道被炙热的路面反射热和建筑物墙面反射热包围着,城区气温明显高于外围郊区。

尤其是改革开放以来,现代文明以蓬勃之势冲击和改变着黎族社会的传统习俗、生活方式以及精神领域,流行音乐强势崛起,黎族传统乐器逐渐被汉族乐器、西洋乐器取代,加之校园传统音乐教育的缺失,黎族传统音乐的分布面积日渐缩小,在独特的生态环境中代代传授并继承的传统被渐渐抛弃[15]。黎族音乐日渐式微主要缘于三个方面原因。一是直至中华人民共和国成立前夕,黎族社会仍然存在着三种社会经济形态:封建自然经济、半封建半原始经济和“合亩”制经济[5]4。在那段相对封闭以及自然环境特别优越的历史时期,民间文化生态环境保持长期稳定,基本上不存在音乐资源丧失的危机和保护文化传统的忧虑。但随着社会的发展,传统农业社会自给自足的封闭状态被打破,音乐与环境的“粘合度”逐渐降低,少数民族传统音乐的弱势性及生态环境的脆弱性也就很快显现出来[16]。

二是时代发展的今天,大众传媒高度发达,文化“趋同”现象日渐增强,这些新的文化潮流再次冲击这个民族的音乐文化时,新一轮的文化碰撞、融合、变异、发展就会再次出现,并通过涵化、自我调适等步骤来完成接下去的进程[17]。当然,这一过程也是传统音乐内部去芜存菁、吸收先进音乐文化的契机和动力,问题在于我们如何把握。但无论如何,即使是民间艺术的演变,也应该是民间文化动态的、符合生态规律的发展,而不是畸形、变异的突变或断层[11]14。

三是随着经济一体化深入,民族地区的青壮年选择外出打工,经济发展了,兜里有钱了,就回到农村大拆大建,但因为缺乏生态层面上的规划与引领,致使过多的城市流行元素被引入农村。很多传统村落的生产生活方式、风俗习惯、精神信仰、道德观念等随之发生急剧改变,传统的、渗透到物质民俗文化之中的、来自村寨人居环境所能产生的各种联想,在传统文明与现代文明的碰撞中逐渐淡出人们的视野。

这些现象警示我们,社会的进步不仅包括经济的发展,也应包含自然生态环境的保护、文化艺术的传承,因为“生态环境问题,归根到底是资源过度开发、粗放利用、奢侈消费造成的,资源开发利用既要支撑当代人过上幸福生活,也要为子孙后代留下生存根基”[18]。何况,海南岛是一个相对孤立的生态环境,生态系统结构复杂,自然生态比较脆弱,很多独特的自然资源具有不可再生性,任何人为破坏都会引起生态环境的退化。

(二)生态视域下民族村寨的文化变迁

民族村寨是一个自然地理概念,也是民族传统文化的发祥地。

1.传统的黎族村寨

黎族居住环境体现了人与自然和谐相处的意蕴。黎族人民根据地形、地势等自然条件进行村落选址。如出于防范台风和饮水便利之需,山区的黎族人往往选择在山脚下选址建房,平原地区的黎族人则多选址在山坡建房,依山势或河流而建[19]。传统的黎族村寨极具田园风光,大多被掩映在阔叶林、灌木林、竹林以及椰子、杧果、槟榔等植物丛中,人们从村子外边往往难以看见村内的房屋;寨门被设置在进村的路口;围绕着村落的刺竹丛是村落的主要防护林,一可防范外族入侵,二可防止家畜跑到田里糟蹋庄稼[5]313。黎族传统的住房形式有船形茅屋和金字形茅屋两种样式,明显带有“干栏”式建筑风格,是对海南自然生态环境的一种主动适应。

船形屋如同一条倒扣在木桩之上的小船,小船为顶、织柴为壁、涂之以泥,上盖茅草或葵叶以遮挡风雨与避免野兽的侵袭,蕴含了古越人习水善舟的信息。2008年,黎族船形屋营造技艺已列入国家级非物质文化遗产名录[20]。

黎族村落的公共场地多为村前、村中的大树底下,供村民举行祭祀、议事、聊天、娱乐等各种活动。除了每年一度的三月三或者是其他需要外出活动的节日,黎族村落的大树下都是歌声此起彼落、黎民载歌载舞、互相竞唱的场景。流传至今的大量民歌和乐曲,有少数可能是远古时代流传下来的,绝大多数可以认为就是在各个历史时期,黎民们在上述文化习俗和环境场所群体创作的成果。

2.村寨文化的变迁及“拾遗补缺”设想

2019年8月至2020年10月,课题组从海口出发,数次前往琼中、保亭、白沙、乐东、昌江、陵水、三亚、五指山、东方黎族地区田野调查,途经本号镇、什玲镇、加茂镇、六弓乡、水满乡、打安镇、七坊镇等20多个黎族村镇。所到之处,皆是千篇一律、民族风格荡然无存的钢筋水泥平顶房和农家小楼,除了在三亚至保亭沿途公路旁的一些黎族村寨能看到房顶女儿墙的间隔柱子上粘贴有民族图腾之外,几乎见不到传统意义上的黎族村寨元素。

传统的、渗透到物质民俗文化之中的山包围村、村包围田、田包围水、有山有水、相互融合、互为借景的黎族传统居住格局已了无痕迹了,随着传统村落的消失,往日野草肆意蔓延、令游子牵肠挂肚的烟火气息、儿孙绕膝学唱黎歌的场景,以及老房子、老传统、老风俗、老邻居,这些有形与无形的物质与非物质文化遗产已渐行渐远,留给我们的只是记忆。与此同时,随着生态环境的改变、村寨文化的变迁,那些依托于特定生产劳动方式、依附于农村日常生活的综合性的人文活动、民歌及器乐也就失去了繁衍的文化土壤,传统音乐受众面严重萎缩。加之市场经济活动中存在大量利益诱导因素,很容易消解部分民族传统文化中关于生态保护方面的伦理观念,甚至冲击文化禁忌、民风民俗等框架的制约,造成对生态环境的破坏[3]110。

不过,传统的船形屋确实存在通风、采光、卫生、排污、消防等一系列问题;时代在不停地进步,农村要发展,老百姓也不想总是贫困度日。新建的房屋虽然完善了一部分基础设施,但欠缺“新”与“旧”的衔接,缺乏生态层面的规划与引领。因为对于传统音乐而言,其对人们的影响并不局限于声音的物理效果,一个民族具有的以非物质文化为载体的“集体记忆”仍然来源于该民族的人居环境、生产生活,如果所在地区的生态环境受到破坏,则该民族正常的生产生活状态必将受到影响,传统音乐文化也就成为无根浮萍,而没有根的文化,是失去认同感和生命力的文化。

摆在我们面前的现状是,建好的房子不可能推倒重来,只能最大限度地“拾遗补缺”。由于本文主要是研究传统音乐与生态环境之间的关系而不是环境艺术设计本身,何况“隔行如隔山”,所以仅以田野调查之感受提出一些粗浅的设想:对于已经建成的房屋和公共配套设施,在保证建筑功能不倒退,也就是在保障通风、采光、消防、出行、给排水、电力、污水排放等配套设施完善的基础上,多在“形似”“民族风格”“环境”等方面做功课,尽量利用当地的竹子与木质材料做装饰,比如在建筑立面、进村路口的寨门可以采用一些轻型材料,在形似“船形屋”方面大做文章。在广泛征求民意的基础上,根据民族的禁忌、喜好,重新统一新建房屋的墙面与屋顶的色彩,局部配以图腾点缀,包括橱窗、小卖部、标识系统、以及路灯的选择都要做足“民族特色”,这些物件的造型要与历史“对话”,与建筑“对话”,与环境“对话”,在不追加过多资金投入的前提下,将民居、公建、配套设施与生态环境浑然一体,留住乡音、记住乡愁。接下来,让非物质文化遗产音乐传承人的活动及音乐作品回归故里,引导传承人的音乐活动与旅游、娱乐、休闲宜居、经济发展结合在一起,使黎族传统音乐仍能在故土生根、发芽、结果,形成民族地区传统文化可持续发展的稳定态势[21]。

结 语

就音乐生态的视角,任何一个民族音乐的产生、传承与发展,都与一定的自然生态环境与人文环境休戚相关,作为海南地域优秀传统文化组成部分的黎族音乐,蕴含着人与自然环境、人与社会和谐发展的智慧,彰显着民族非凡的生产生活实践能力,保护好、传承好这一非物质文化遗产,寻求继承、传播、发展的方法与途径,具有重要意义。这其中,传统音乐与区域生态环境、村寨人居环境有着强烈的关联性,维护好这两个大“环境”,不仅是传承与发展音乐类非物质文化遗产之必需,也是维持生态平衡、促进区域经济持续健康发展的重要支撑。正如习近平总书记2018年4月在海南考察时强调的:“青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱,是一笔既买不来也借不到的宝贵财富,破坏了就很难恢复。要把保护生态环境作为海南发展的根本立足点,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水,努力在建设社会主义生态文明方面作出更大成绩。”[22]