基于渔获量平均营养级的东印度洋渔业资源可持续利用评价

2021-09-01鲁泉苏雪方舟陈新军

鲁泉,苏雪,方舟,3,4,5,6,陈新军,3,4,5,6*

( 1.上海海洋大学 海洋科学学院,上海 201306;2.中华人民共和国农业农村部 渔业渔政管理局,北京 100125;3.大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室,上海 201306;4.国家远洋渔业工程技术研究中心,上海 201306;5.农业农村部大洋渔业开发重点实验室,上海 201306;6.农业农村部大洋渔业资源环境科学观测实验站,上海 201306)

1 引言

海洋渔业资源是自然资源的重要组成部分,是人类食物的一个重要来源,它为从事捕鱼活动的人们提供了就业岗位、经济利益和社会福利[1-2]。自20世纪50年代开始,由于捕捞技术的发展和水产品需求的扩大,海洋渔业资源由未充分捕捞逐渐过渡为过度捕捞状态,到20世纪末期,大量的传统渔业资源均出现了衰退的现象[3]。人们开始认识到,渔业资源并不是取之不尽、用之不竭的。因此,海洋渔业可持续发展已刻不容缓。针对目前的渔业现状,国内外学者考虑将生态系统管理的概念运用到渔业管理中,以期对渔业发展起到帮助[4-6],然而基于生态系统管理的概念很难直接应用到渔业政策的制定中[7],因此相关的渔业管理和政策制定依然是目前的难点之一。

渔获量平均营养级(Mean Trophic Level,MTL)的概念于20世纪末期由Pauly等[8]提出,通过联合国粮农组织(The Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)官网提供的渔业数据分析营养级值的变化,反映出捕捞行为下渔获物种群结构的变化,并提出了“捕捞降低海洋食物网(Fishing Down Marine Food Webs,FDFW)”的理论,对了解海洋生态系统结构与功能的变化具有重要指导意义[9]。国内外学者对特定海域渔获物的平均营养级变化进行了研究[10-13],如印度洋和大西洋的金枪鱼渔业[14-15]、西北太平洋[16]和东北大西洋[17]渔业以及中国近海生态与群落[18-20]等。东印度洋是目前全球重要的渔业资源分布区域,同时也是我国重要的捕捞作业海域之一,其资源开发利用水平也会直接影响未来的渔业发展。FAO数据显示,东印度洋 2018年的渔获量为 679.50万 t,近50年来其渔获量总体呈现上升趋势。为此,本文以平均营养级作为渔业资源可持续利用的评价指标,结合FAO提供的渔获物统计数据,对1950-2018年东印度洋渔获物年平均营养级进行长时间序列分析,探讨其渔业资源可持续利用状态,为科学制定渔业管理政策和资源的可持续开发提供依据。

2 材料与方法

2.1 数据来源

研究区域为东印度洋海域(FAO中的57渔区)。渔获量数据来自于FAO网站(http://www.fao.org/fishery/statistics/global-capture-production/query/en),包 括1950-2018年该海域的捕捞渔获量。相关渔获种类营养级的确定由国际通用的Fishbase(http://www.fishbase.org/report/ISSCAAP/ISSCAAPSearch Menu.php)提供。

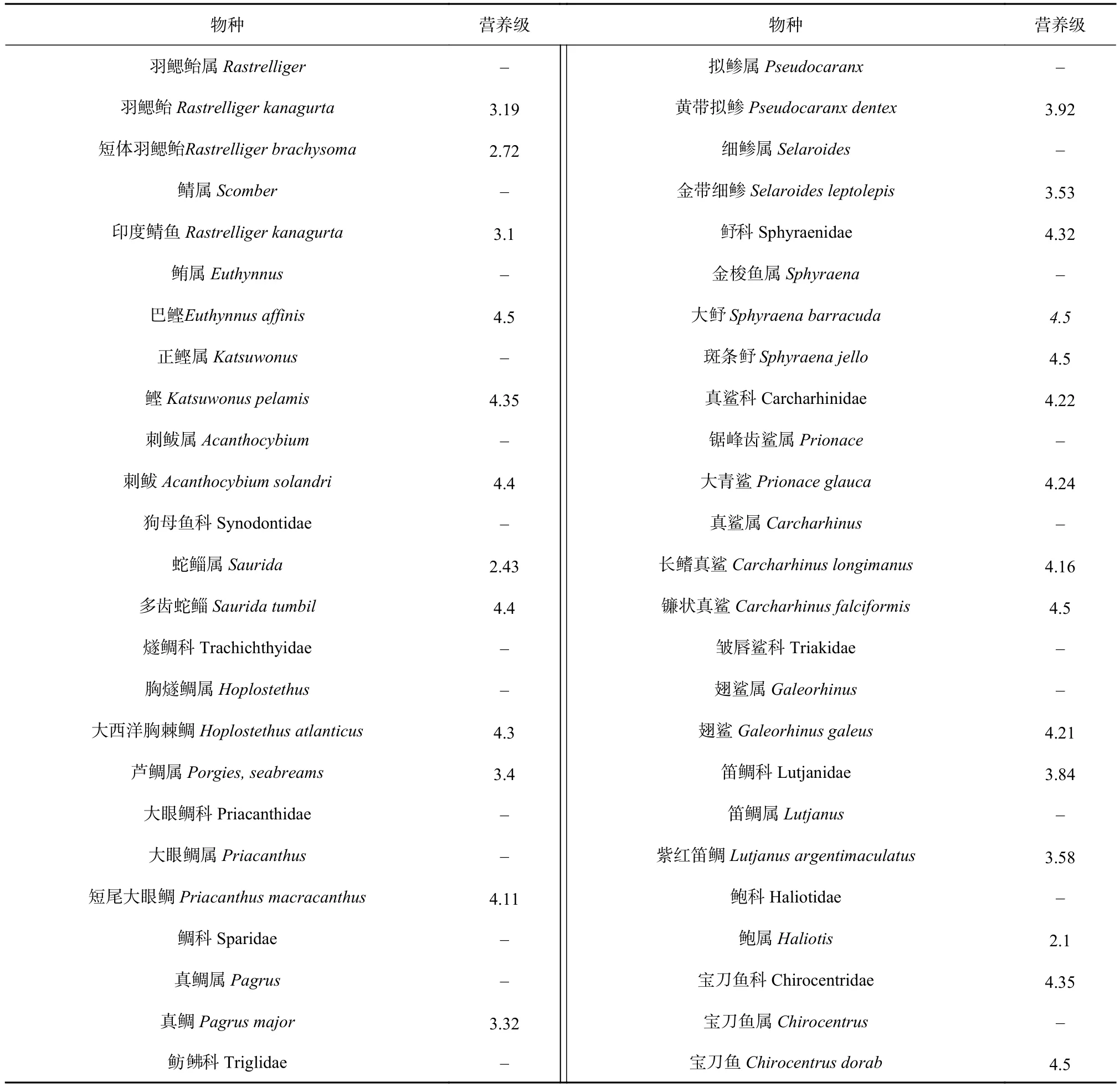

本文主要讨论捕捞活动对主要渔业资源状况的影响,因此选取了东印度洋海域具有代表性的渔获物进行统计,水生植物、鲸、海豹和其他水生哺乳动物类及海洋中杂鱼类都不在本研究讨论范围内,对于不能准确到种的营养级,本文采用该科所包含物种的营养级平均数[21]。本研究将ISSCAAP分类中的海洋鱼类分为浮游植物食性、浮游动物食性、底栖生物食性、游泳生物食性4大类(表1),涉及的渔获物种类以及营养级见表2。

表2 东印度洋主要渔获种类的营养级Table 2 Trophic level of main fishing species in the East Indian Ocean

2.2 研究方法

在渔业资源可持续利用评价中,对渔获物的调查是研究鱼类群落和生态系统的主要途径,渔获量平均营养级可视为鱼类群落的平均营养级,用来说明该生态系统内群落格局的变动,从而判断人类捕捞行为对海洋生态系统的影响[8,14-17]。平均营养级大于3.25的渔获物属于高等捕食种类,处在食物链的顶层,分析研究海域的渔业资源及其生态系统健康状况具有很好的代表性[14-16]。

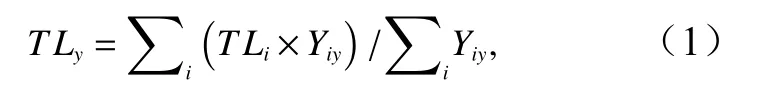

本研究利用Pauly等[8]提出的公式计算某一种类渔获量平均营养级:

式中,TLy为y年的i种类渔获量平均营养级;TLi为渔获物种类i的营养级;Yiy为渔获物种类i第y年的渔获量。

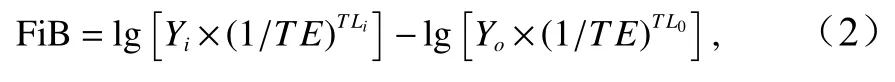

Pauly等[22]研究发现,仅仅运用渔获量平均营养级的变化来评估捕捞渔业对生态系统的影响是不严谨的,因此提出了营养级平衡(Fishing-in-Balance,FiB)指数的概念,其可作为衡量渔业管理中营养级平衡的指标,计算公式为

式中,Yi为i年的渔获量;TE为转换效率,通常取定值0.1[23];TLi为i年的渔获量平均营养级;0代表基准年(本研究取1950年)。

3 研究结果

3.1 渔获物产量变化情况

由图1可知,1950-2018年东印度洋渔获量呈现稳步增长趋势,从1950年的31.67万t,增长到2018年的679.50万t。1967年渔获量首次突破100万t,1978年达到200万t以上。2017年渔获量达到历史最高水平,为697.56万t,2018年出现小幅度下降。

图1 1950-2018年东印度洋年渔获量分布Fig.1 Annual catch of marine capture in the East Indian Ocean from 1950 to 2018

统计分析认为,东印度洋渔获物共有92个科178种,其中云鲥(Tenualosa ilisha)、鲱鱼(Clupea pallasi)、印度鲭(Rastrelliger kanagurta)为重要渔获种类,1950-2018年累计渔获量均在500万t以上(图2);鲣(Katsuwonus pelamis)、犬牙石首鱼(Cynoscion regalis)、鼠鲨鱼(Lamna nasus)、眼镜鱼(Mene maculata)、短体羽鳃鲐(Rastrelliger brachysoma)、海鲇(Arius thalassinus)和黄鳍金枪鱼(Thunnus albacores)等为主要渔获种类,1950-2018年累计渔获量均在270万t以上(图2)。云鲥、鲱鱼、印度鲭、鲣、犬牙石首鱼、鼠鲨鱼、眼镜鱼、短体羽鳃鲐、海鲇和黄鳍金枪鱼渔获量分别占总渔获量的17.19%、16.83%、12.28%、9.46%、8.65%、7.86%、7.46%、6.81%、6.75%和6.72%。

图2 1950-2018年东印度洋主要渔获种类的累计产量分布Fig.2 The total catch of main fish species in the East Indian Ocean from 1950 to 2018

续表2

根据1950-2018年东印度洋重要和主要种类渔获量年际变化(图3),其渔获量整体呈现出波动上升的趋势,云鲥于1958年开始被捕获,1985-2013年在总渔获量中比重最大;鲱鱼在1950-1984年间渔获量最大,后期逐渐降低,直到2014年重新占据领先地位;犬牙石首鱼、鼠鲨鱼和黄鳍金枪鱼的渔获量年际变化不大,渔获量比较稳定。

3.2 渔获量平均营养级及年际变化

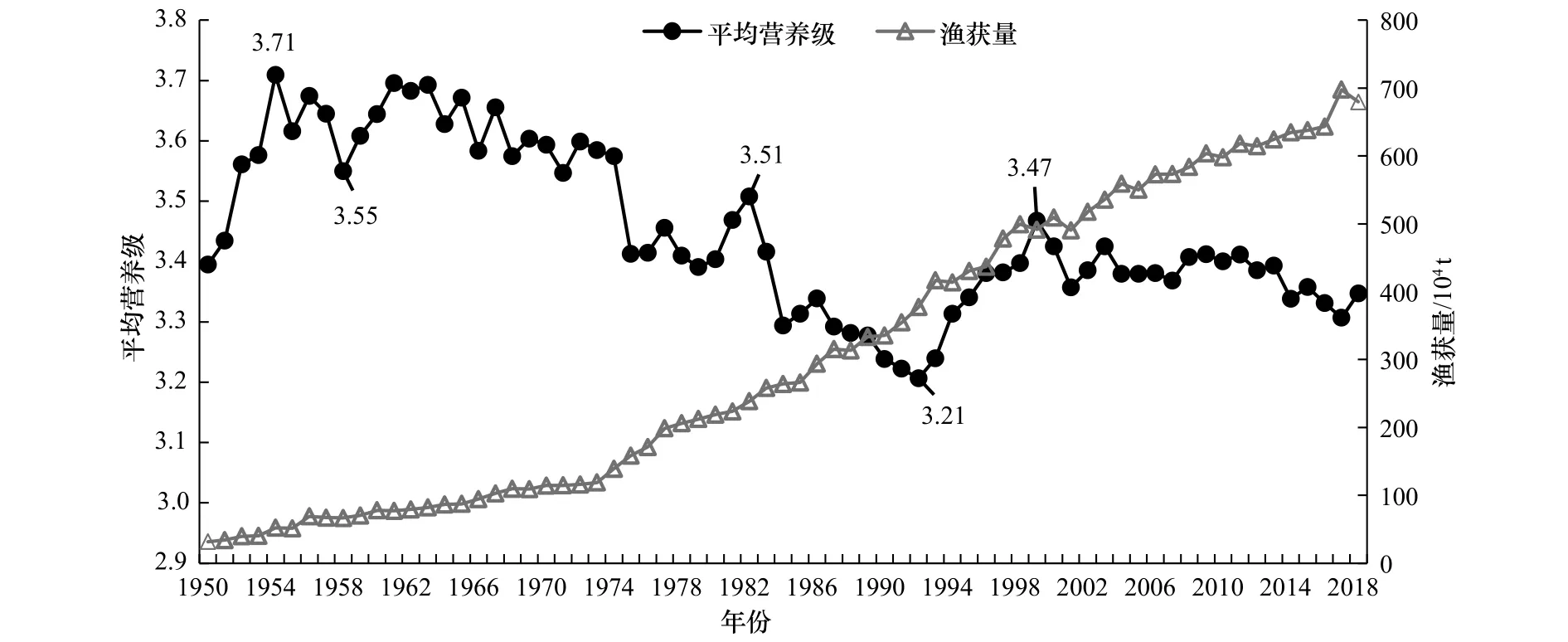

由图4可知,MTL变动大致可分3个阶段:(1)1950-1974年渔获MTL总体处在高位,其值为3.39~3.71,平均值为3.60±0.07,期间年渔获量呈现稳定的小幅度增长趋势,平均年增长率为6.4%;(2)1975-1999年渔获MTL呈现先小范围波动后下降再上升的趋势,总体处在一个较合理的范围,其值为3.21~3.51,平均值为3.35±0.08,期间年渔获量呈现稳定的增长趋势,平均年增长率为4.8%;(3)2000-2018年渔获MTL年间波动较小,其值为 3.31~3.43,平均值为 3.38±0.03,期间年渔获量呈现缓慢稳定的增长趋势,平均年增长率为1.6%。观察也发现,1950-1992年,渔获量与MTL呈显著的负相关(r=-0.860 7,p<0.01),MTL 随着渔获量的增加反而大幅降低;1993-2018年,渔获量与MTL两者并无明显相关趋势(r=0.080,p>0.05),随着渔获量的持续增加,MTL保持在一个稳定的水平。

图4 1950-2018年东印度洋年渔获量与其对应的平均营养级分布Fig.4 Plot of annual catch in the East Indian Ocean against its corresponding mean trophic level from 1950 to 2018

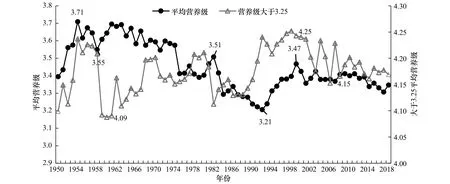

由图5可知,仅统计营养级大于3.25的渔获种类时,其渔获物MTL总体处在4.09~4.25,平均值为4.18±0.04。1950-1974年、1975-1999年、2000-2018年 3个阶段的 MTL平均值分别为 4.16±0.04、4.18±0.04、4.19±0.03,呈现小幅稳定增长的趋势。

图5 1950-2018年东印度洋渔获量年平均营养级及高营养级鱼类的平均营养级(营养级大于3.25)的变化Fig.5 Annual mean trophic level of marine catch and marine catch whose trophic level is higher than 3.25 in the East Indian Ocean from 1950 to 2018

3.3 FiB指数及年际变化

由图6可知,东印度渔获物FiB指数总体上呈现波动上升的趋势。1950-1963年,FiB指数整体呈现急剧上升趋势,从1950年的0迅速增长到1956年的0.62;1964-1992年FiB指数处于缓慢上升趋势,并于1982年达到该段时期的最高值0.99;1983-1999年FiB指数呈现急剧上升趋势,于1999年达到最高值1.26;2000-2018年FiB指数呈现小幅度的波动,整体保持在1.2~1.3。若按1950-1974年、1975-1999年、2000-2018年3个阶段进行划分,其平均FiB指数分别为0.59±0.22、0.94±0.14、1.25±0.04,其平均值呈现稳定的增长趋势,且年间变化幅度越来越小,由此说明该海域渔获物群落结构有越来越稳定的趋势。

图6 1950-2018年东印度洋渔获物营养级平衡指数的变化Fig.6 Fluctuation on fishing-in-balance index of marine capture in the East Indian Ocean from 1950 to 2018

4 讨论与分析

4.1 渔获量分析

印度洋是世界上最具开发潜力的海域之一。从自然资源角度来看,东印度洋有着众多属海、海湾和岛屿,其广阔海域为海洋渔业提供了良好自然条件。东北部有阿拉伯海、孟加拉湾,沿岸南北分别为印度和澳大利亚,均为大陆岛,中部有着众多的小岛屿,如马尔代夫群岛、斯里兰卡岛等。此外,寒暖流交汇、上升流机制形成了天然渔场,印度洋北部表层海流随季风变化、夏季受西南季风影响,季风暖流主要在北部循环,西澳大利亚寒流北上与之交汇,印度洋北部上升流广泛存在使得表层营养丰富[24],上述良好的自然条件促成了印度洋海域丰富的渔业资源。从社会经济角度来看,随着渔业捕捞技术的不断提高以及世界主要渔业国家进入该海域作业,东印度洋的商业性开发程度得到加强,使得其捕捞量处于持续增长的状态。据统计,东印度洋渔获物共178种,分布在92个科,其中云鲥、鲱鱼、印度鲭、鲣、犬牙石首鱼、鼠鲨鱼、眼镜鱼、短体羽鳃鲐、海鲇和黄鳍金枪鱼为主要渔获种类,其累计产量均在200万t以上,占比超过总渔获量的50%。良好的海洋环境,适当的商业开发,加上稳定的高产鱼种,使得东印度洋渔获物能常年保持增长的状态趋势。

4.2 渔获量平均营养级分析

Pauly和Watson[25]深入研究了全球海洋渔获量平均营养级变化,其结果表明,全球海域渔获量平均营养级从1950年的3.42降到2000年的3.31,下降幅度为3.2%,下降速率为每10年下降0.02以上。本文通过研究发现,东印度洋渔获量平均营养级整体呈现波动下降趋势,从1954年的3.71下降到1992年的3.21,下降幅度为13.48%。从不同阶段来看,1950-1974年,平均营养级处在高位,为3.60±0.07,此时由于技术和需求的限制,使得总捕获量较低,因此资源并未得到充分开发,平均营养级也较高;1975-1999年间,随着捕捞技术的发展和人们对渔业资源的需求增大,渔获量开始不断增加,对应的平均营养级年均增长率开始比之前的年份有所下降,其MTL为3.35±0.08,此阶段各种高营养级鱼类资源不断被开发,如黄鳍金枪鱼(TL为 4.34)、大眼金枪鱼(TL为 4.49)、白色四鳍旗鱼(TL 为 4.48)、尖吻四鳍旗鱼(TL 为 4.5)等,因此营养级大于3.25的渔获种类的渔获物MTL出现增加,从 1950-1974年的 4.16±0.04增加到 1975-1999年的4.18±0.04;2000-2018年,渔获量依然有着缓慢地稳定增长,年渔获物的MTL变动很小,为3.38±0.03,尽管东印度洋的捕捞压力也不断增加,高营养级鱼类资源进一步被开发,但其渔业资源开发依然未充分[26],因此MTL仍然有小幅度增长。从各年平均营养级变化情况可清楚地看到,东印度洋渔业资源已由20世纪50年代初的开发不足到现在得到了较为充分的开发,在仅统计高营养级物种(TL大于3.25)的情况下,3个阶段(1950-1974年、1975-1999年、2000-2018年)平均营养级不仅没有出现明显的下降趋势,还有着小幅增长(图5),这表明东印度洋海域海洋生态系统近年来并未遭受过度开发,仍然处于适度开发的状态[26-27]。

渔获量平均营养级能够较为快速且简便的观察到生态系统的动态变化,其数值的波动不仅能够反映海洋生态系统的多种信息,量化“捕捞对象沿着海洋食物网向下移动”的过程,同时可利用已知渔获数据来分析,且参数化较为简便,是渔业资源开发与可持续利用的有效手段之一[28]。本研究采用的是捕捞产量统计数据,并不能完全代表东印度洋渔业资源或者生态系统的实际状况。平均营养级和资源状况不仅受捕捞能力的影响,经济、技术以及选择性捕捞方式等因素也会对它产生一定的影响,因为海洋捕捞业的发展是由利润所驱使的[29],这可用于解释东印度洋海域渔获物营养级和产量的短期变化的规律。此外,长期的环境变化也会影响到海洋生态系统的结构和功能。因此,为了提高研究的科学性,后续的研究中还应该加入社会经济因素与环境因素,更为全面地分析营养级和产量的长期变化规律。

4.3 FiB指数分析

Pauly等[22]研究表明,FiB指数变化与渔获量、渔获量平均营养级的变化息息相关。当渔获量平均营养级随着渔获量增长而下降,而FiB指数也呈现下降趋势时,说明渔获量的增加不能弥补渔获量平均营养级的下降,表明渔业资源受到破坏,进而出现FDFW现象。本文研究表明:1950-1974年,东印度洋处于渔业初期,由于渔获物多为营养级较高的鱼种,且渔获量增加较快,因此FiB指数随着捕捞量及渔获量平均营养级的增长而迅速增长;1975-1999年,虽然捕捞的主要鱼种大多为营养级较低的种类,但由于在该海域捕捞作业的国家增多,同时捕捞技术不断提高,导致捕捞范围扩大,渔获量增长加快,这也有效地弥补了渔获量平均营养级的下降,因此FiB指数呈现平稳增长;2000-2018年,渔获量整体呈现波动式增长,渔获量平均营养级在3.40左右波动变化,FiB指数整体依然呈现增长趋势。该时段中,渔获量平均营养级未出现明显下降,渔获量的增长直接导致了FiB的增长,因此东印度洋未出现FDFW现象,也进一步表明东印度洋渔业资源并未受到破坏,没有明显过度开发的迹象。

综上所述,本研究认为,东印度洋海洋生态系统未被破坏,渔业资源处于未充分开发状态,仍然有较好的开发和利用潜力[26,30-31]。为了实现FAO倡导的蓝色增长,世界各国应需加强对东印度洋渔业资源的长期监测,以掌握捕捞活动作用下鱼类群落结构实际变动状况,加强对东印度洋渔业资源的养护与科学管理以及东印度洋沿海国与公海捕鱼国的合作,共同促进渔业资源可持续利用。